このノウハウについて

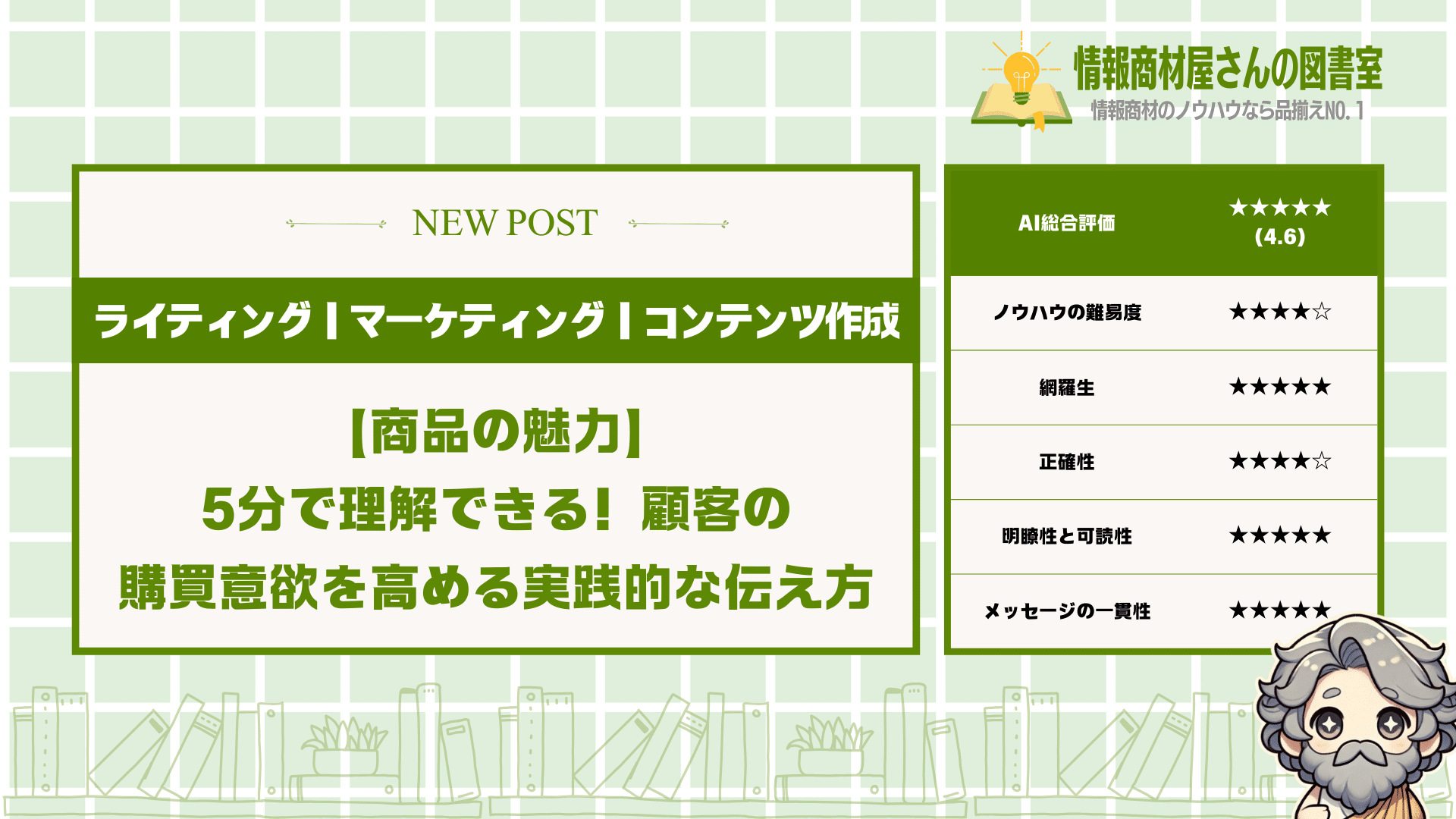

AI総合評価|★★★★★(4.6)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

この記事は顧客心理を深く理解し、実践的な販売戦略を学びたい方にとって宝物のような内容です。豊富な具体例と明確なステップで構成されており、読むだけで明日からすぐに使える知識が身につきます。特に「選択肢を絞る」「自発的決断を促す」といった心理テクニックは、ビジネスの成果を劇的に向上させる可能性を秘めています。これらの戦略を実践すれば、あなたの商品やサービスが顧客から選ばれる確率が格段に高まるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品が思うように売れない…

●お客さんが最後の一歩で決断してくれない

●競合と差別化できず、価格競争に巻き込まれている

このような悩みを抱えているビジネスオーナーや営業担当者は多いのではないでしょうか?

実は、顧客が商品を購入する際の心理プロセスには明確なパターンがあります。

この心理を理解し、適切なアプローチができれば、成約率は驚くほど向上するんです。

本記事では、人間心理に基づいた「顧客の自発的決断を促す方法」から「選択肢の絞り方」「商品の魅力的な伝え方」まで、実践的なノウハウを徹底解説します。

アップル、スターバックス、アマゾンといった世界的企業も実践している顧客心理戦略を、あなたのビジネスにも応用できる形でお伝えします。

これらの方法は難しいテクニックではなく、明日からすぐに使える実践的なものばかりです。

この記事を最後まで読めば、顧客があなたの商品を「自ら選びたい」と思うような提案ができるようになるでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 顧客が自発的に決断したくなる4つのステップ

- 選択肢を絞って購入率を高める具体的な方法

- 商品の魅力を効果的に伝える5つのテクニック

- 競合と差別化する3つの戦略

- 世界的企業が実践している顧客心理の活用法

自発的決断を促す効果的な方法4ステップ

人が自ら決断するとき、

その後の行動は驚くほど変わります。

自発的な決断は継続性が高く、

周りにも良い影響を与えるんです。

そのための4つのステップが、

- STEP1. 選択肢を適切に提示する

- STEP2. 決断のメリットを明確に伝える

- STEP3. 押し付けではなく提案として伝える

- STEP4. 決断後のサポート体制を整える

この4つなんですね。

どれも難しそうに聞こえるけど、

実は日常でもすぐに使える方法です。

これから各ステップについて、

詳しく解説していきますね。

STEP1. 選択肢を適切に提示する

選択肢は多すぎても少なすぎても、

人は決断しづらくなります。

ちょうど良い数の選択肢を示すことで、

自発的な決断を促せるんですよ。

例えば、

- 3〜5個の選択肢が最適

- 選択肢には明確な違いがある

- どれも魅力的な選択肢である

このような条件を

満たすことが大切です。

もっと具体的に言うと、

ケーキ屋さんで「全部で30種類あります」

と言われると選びきれなくなりますよね。

でも「人気TOP3はこちら」と

提示されると選びやすくなります。

選択肢が多すぎると人は考えすぎて、

結局何も決められなくなっちゃうんです。

だからといって、

「これしかありません」と一つだけだと、

それは選択ではなく強制になってしまいます。

適切な選択肢を提示することで、

相手は「自分で選んだ」という

満足感を得られるんですね。

STEP2. 決断のメリットを明確に伝える

決断のメリットを明確にすることは、

自発的な決断を後押しする鍵になります。

人は「何が得られるか」を

理解できると動きやすいんですよ。

たとえば、

- 時間の節約になる

- お金が長期的に節約できる

- 精神的な安心を得られる

こんなメリットを

具体的に伝えるんです。

「このサービスを使うと、

毎日30分の時間が節約できますよ」

というのは強力なメッセージです。

「1年で考えると180時間も

自由な時間が増えますよ」と

数字で示すとさらに効果的です。

ここで大事なのは、

メリットを相手の立場で考えること。

あなたが素晴らしいと思うことと、

相手が価値を感じることは

違うかもしれないんですよね。

だから、相手の価値観に合わせて、

メリットをはっきり伝えることで

自発的な決断を促せるんです。

STEP3. 押し付けではなく提案として伝える

提案として伝えることは、

相手の自主性を尊重する姿勢です。

押し付けられると人は反発しますが、

提案されると前向きに考えるんですよ。

例えば、

- 「〜してみませんか?」という言い方

- 「もしよければ」という前置き

- 「あなたが決めてください」というスタンス

このような言葉遣いが

大切になってきます。

「これをやるべきです!」ではなく

「これが効果的だと思いますが、

どう思われますか?」と言うだけで

印象がまったく変わります。

言葉だけでなく、表情や

姿勢も大切なポイントです。

相手を尊重する態度が

自然と伝わることで、

相手は自分の意思で

決断しやすくなるんですね。

なんでも押し付けると、

たとえ良いことでも人は

反発したくなるものです。

だから提案として伝えることで、

相手の心を開き、自発的な

決断を促すことができるんです。

STEP4. 決断後のサポート体制を整える

決断後のサポートがあると、

人は安心して決断できるようになります。

「失敗しても大丈夫」という

安心感が自発的決断を促すんですよ。

たとえば、

- 「何か困ったらいつでも相談してください」

- 「30日間は返金保証があります」

- 「使い方の説明書をお渡しします」

こういったサポート体制が

決断を後押しします。

新しいスマホを買うとき、

「操作が分からなくなったら

いつでも店に来てください」と

言われると安心しますよね。

これは「決断した後も

一人じゃない」という

メッセージになるんです。

特に大きな決断ほど、

アフターフォローの存在は

決断を左右する重要な要素になります。

ところで、サポート体制は

言葉だけでなく形にすることが大事。

例えばマニュアルを用意したり、

連絡先を明確にしたりすることで、

「本当にサポートしてくれる」と

相手に信じてもらえるんです。

サポート体制をしっかり整えることで、

相手は自信を持って自発的に

決断できるようになりますよ。

自発的決断を妨げる3つの落とし穴

あなたが最高の意思決定を

できない理由がここにあります。

自発的な決断ができると、

行動力も高まって成功率が上がるんです。

その妨げになる落とし穴は、

- 過剰な選択肢で混乱を招く

- 決断の期限を設けない

- 決断後のフォローが不足している

この3つなんですよね。

知ってるようで意外と

見落としがちなポイントです。

これらを理解して避けることで、

あなたの決断力は格段に上がります。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

過剰な選択肢で混乱を招く

選択肢が多すぎると、

人は決断できなくなります。

これは「選択のパラドックス」と

呼ばれる心理現象なんです。

例えば、

- レストランのメニューが多すぎて何を注文するか迷う

- スマホを買うときに機種が多すぎて決められない

- 服を選ぶときにデザインが多すぎて選べない

こんな経験、

誰にでもありますよね。

もっと身近な例でいうと、

スーパーでジャムを選ぶとき。

6種類のジャムがあるお店では

30%の人が購入するのに、

24種類並んでいるお店では

たった3%しか購入しないという

実験結果があるんです。

選択肢が多いと比較に時間がかかり、

「もっといいものがあるかも」という

不安が生まれてしまいます。

だから、選択肢は3〜5個に

絞るのがベストなんですよ。

あまりに多くの選択肢を

提示すると、人は決断から逃げます。

シンプルな選択肢を用意することが、

自発的な決断を促す第一歩なんです。

決断の期限を設けない

期限がないと人は

いつまでも決断しません。

これは「先延ばし」という

人間の自然な傾向なんですよね。

例えば、

- 「いつでもできる」と思うと始めない勉強

- 締切のないプロジェクトが進まない

- 「いつか」行きたい旅行が実現しない

こういうことって、

よくありますよね。

特に具体的な例を挙げると、

通販サイトのセール。

「24時間限定」とか「あと3日」という

期限があると購入率が上がるんです。

なぜかというと、期限があると

「今決めないと損する」という

緊急性が生まれるからなんです。

人間の脳は、損失を回避したいという

強い欲求を持っています。

これを「損失回避バイアス」と

呼ぶんですけど、とても強力です。

だからこそ、決断には

適切な期限を設けることが大切。

「今週中に決めましょう」

「明日までにお返事ください」など、

明確な期限を示すことで、

自発的な決断を促すことができます。

決断後のフォローが不足している

決断した後のサポートがないと、

人は不安になって後悔します。

これは「認知的不協和」という

心理状態が原因なんです。

例えば、

- 高い商品を買った後の「本当に必要だったのか」という不安

- 新しい仕事を選んだ後の「前の職場の方が良かったかも」という迷い

- ダイエット開始後の「本当に続けられるのか」という疑問

こんな気持ち、

誰でも経験したことがありますよね。

具体的に言うと、

新車を購入した後の話。

購入直後は「他の車の方が良かったかも」

という不安が生じやすいんです。

この時期に販売店から

「素晴らしい選択でしたね」という

フォローの電話があると、

満足度が大きく上がるという

研究結果があります。

決断後のフォローは、

安心感を与えるだけでなく、

「自分の決断は正しかった」と

確信させる役割もあるんです。

メールでのお礼や使い方のアドバイス、

定期的な状況確認など、

決断後のフォローを充実させることで、

自発的決断の価値を高められます。

自発的決断を活用したビジネス成功事例3選

世界的に成功している企業には、

顧客の自発的決断を促す秘密があるんです。

この記事を読めば、

あなたのビジネスにも応用できる具体的な戦略が分かります。

- アップル

- スターバックス

- アマゾン

これらの企業は顧客に選ばせる

巧みな仕組みを作り上げています。

単なる販売戦略ではなく、

顧客心理を深く理解した手法なんですよ。

それぞれの成功事例を

詳しく解説していきますね。

アップル

アップルは顧客の自発的決断を

最大限に引き出す天才企業です。

彼らの戦略がうまくいくのは、

選択の自由と制限を絶妙にバランスさせているからなんです。

例えば、

- 製品ラインナップを必要最低限に絞っている

- カスタマイズできる部分とできない部分を明確に区別している

- 店舗デザインが顧客の主体性を尊重している

アップルストアに行くと、

製品が手に取りやすく配置されていますよね。

店員さんも最初は声をかけてこず、

あなたが自分のペースで製品を触れるようになっています。

より具体的に言うと、

iPhoneを買うときも「これがいい」と

自分で決めた感覚を大切にする設計なんです。

この自発的な決断が、

「私はアップル製品を選んだ」という

強い自己認識につながります。

そして一度自分で選んだ製品には

強い愛着が生まれるんですよね。

だからアップルユーザーは

次も自然とアップル製品を選びたくなる。

このように顧客の自発性を

尊重する姿勢がアップルの

強固なファン層を作り上げたんです。

スターバックス

スターバックスは顧客に

「自分だけの一杯」を

創り出す喜びを提供しています。

この戦略が成功しているのは、

日常の中に小さな自己決定の

機会をたくさん埋め込んでいるからなんです。

例えば、

- 豊富なカスタマイズオプション

- 居心地のいい空間で自分のペースで過ごせる自由

- 名前を書いてもらうパーソナライズ体験

スターバックスに行くと、

「ホットかアイスか」「サイズは?」

「シロップは追加する?」など、

次々と自分で決める場面が出てきます。

そして最後には「お名前をどうぞ」と

言われることで、完全に自分だけの

一杯になるんですよね。

もっと具体的に言うと、

「トールサイズのソイラテ、エクストラホット、

ノンシュガー、シナモンパウダー追加」など、

細かく注文できる楽しさがあります。

この小さな決断の連続が、

「私のコーヒー」という感覚を

強く生み出しているんです。

だからスターバックスは

単なるコーヒーショップではなく、

顧客の日常に溶け込んだ特別な場所になる。

このように自発的決断の機会を

たくさん提供することで、

強いブランドロイヤリティを

構築しているんですね。

アマゾン

アマゾンは顧客に圧倒的な

選択肢と決定権を与える

ビジネスモデルを確立しています。

彼らが成功している理由は、

顧客の自発的決断をデータとして

蓄積し、さらに良い体験に

つなげているからなんです。

例えば、

- 膨大な商品カタログからの自由な選択

- レビューや比較機能による情報に基づいた決断支援

- ワンクリック購入などの摩擦を減らす工夫

アマゾンでは、同じ商品カテゴリーでも

何十、何百もの選択肢から

自分で選ぶことができますよね。

そして「この商品を買った人は

こんな商品も買っています」という

情報提供で、さらに選択の幅を広げてくれます。

より具体的に言うと、

プライム会員になるかどうかも

顧客の自発的決断に委ねられていて、

その特典を自分で評価して

判断できるようになっています。

この自由な選択環境が、

顧客に「私は最適な買い物ができた」

という満足感を与えるんです。

アマゾンは単に商品を売るだけでなく、

顧客自身が納得して購入する

プロセスを大切にしています。

このように顧客の自発的決断を

尊重し、それをデータとして活用する

循環がアマゾンの強さの秘密なんですね。

顧客の選択肢を絞るべき5つの理由

選択肢が多すぎると顧客は

逆に何も選べなくなります。

選択肢を絞ることで

ビジネスは劇的に成長するんです。

その理由は次の5つです。

- 意思決定の速度が上がるから

- 顧客の迷いや後悔を減らせるから

- 購買率が向上するから

- ブランドへの信頼感が高まるから

- セールスプロセスが効率化されるから

これらはどれも売上に

直結する重要なポイントなんです。

特に今のように情報があふれる時代では

選択肢を絞る戦略が必須です。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

意思決定の速度が上がるから

選択肢を絞ると、顧客の

意思決定がグッと速くなります。

これは人間の脳の仕組みから

説明できることなんですよ。

例えば、

- レストランのメニューが2ページと20ページだとどちらが選びやすい?

- 3種類のプランと10種類のプランではどちらが決めやすい?

- 「はい」か「いいえ」だけの質問と複数の選択肢がある質問

こういう場面で、選択肢が

少ない方が断然決めやすいですよね。

実際のビジネスでも同じことが

起きているんです。

あるオンラインショップでは

商品数を30%減らしたところ、

売上が25%も増加したんですよ。

なぜかというと、お客さんが

「どれにしようかな」と悩む時間が

短くなったからなんです。

脳科学的に見ても、人間は

選択肢が多いと認知負荷が高まって、

決断することに疲れてしまうんですよね。

だからこそ、選択肢を絞ることで

お客さんの意思決定速度を上げ、

購入までの道のりをスムーズにできるんです。

顧客の迷いや後悔を減らせるから

選択肢を絞ることで、顧客の

迷いや購入後の後悔が減ります。

これって実はすごく大事なことで、

顧客満足度に直結するんですよね。

たとえば、

- 「もっと良い選択肢があったかも」という不安

- 比較検討による疲労感

- 決断できないストレス

こういった感情は、選択肢が

多すぎると必ず発生します。

実際の研究でも、24種類のジャムを

並べた場合と6種類だけ並べた場合では、

後者の方が10倍も購入率が高かったんです。

これって面白いですよね。

選択肢が多い方が売れそうな

気がするけど、実は逆なんです。

心理学では「選択のパラドックス」

と呼ばれる現象で、選択肢が

多すぎると人は満足度が下がるんです。

だって、選ばなかった選択肢が

多いほど「他のを選べば良かったかも」

という後悔の可能性も増えますからね。

選択肢を絞ることで顧客の

心理的負担を減らし、購入決定に

自信を持ってもらえるようになるんです。

購買率が向上するから

選択肢を絞ると、驚くほど

購買率がアップするんです。

これはただの理論じゃなくて、

実際のデータが証明していることなんですよ。

例えば、

- Aテストで選択肢を3つに絞った場合の購買率

- Bテストで選択肢を10個用意した場合の購買率

- Cテストで「おすすめ」を明示した場合の効果

こういった比較実験では、

ほぼ例外なく選択肢が少ない方が

高い購買率を示しています。

あるソフトウェア会社では

プラン数を5つから3つに減らしただけで

契約率が17%も上がったんですよ。

すごいですよね!

たった2つプランを減らしただけで

そんなに変わるなんて。

これは「選択の過負荷」という

心理現象が関係しています。

選択肢が多すぎると人は

「決められない」という状態になり、

結局何も選ばない…という行動をとるんです。

だからこそ、あなたのビジネスでも

選択肢を思い切って絞ることで、

購買率を劇的に向上させることができるんです。

ブランドへの信頼感が高まるから

選択肢を絞ることで、

実はブランドへの信頼感も高まるんです。

これって意外と見落とされがちですが、

長期的な顧客関係づくりには超重要なポイントなんですよ。

例えば、

- 厳選された少数の商品を提供するブランド

- 「何でもあります」と大量の選択肢を用意するブランド

- 専門性を感じさせる品揃えのブランド

どれが一番信頼できそうですか?

多くの場合、厳選された商品を

提供するブランドの方が信頼感が高いですよね。

アップルは数少ない製品ラインナップで

世界最大級の企業になりました。

彼らは常に選択肢を絞っているんです。

これって偶然じゃなくて、

選択肢を絞ることで「私たちは

最高のものだけを提供しています」

というメッセージを伝えているんですね。

さらに選択肢を絞ることで、

各商品の品質向上に集中できるという

メリットもあるんです。

結果として顧客は

「この会社は本当に良いものだけを

選んで提供してくれている」と感じ、

ブランドへの信頼感が高まるわけです。

セールスプロセスが効率化されるから

選択肢を絞ることで、

セールスプロセス全体が効率化されます。

これは売る側にとっても

買う側にとっても大きなメリットなんですよ。

例えば、

- 説明する商品が少なければ営業トークが簡潔になる

- 比較検討のポイントが明確になる

- 顧客の質問に素早く的確に答えられる

こんなふうに、選択肢が

少なければ少ないほど、セールスは

スムーズに進みやすくなります。

実際、ある保険会社では

プラン数を半分に減らしたところ、

契約成立までの時間が40%も短縮されたんです。

これってすごいことですよね。

時間の短縮は顧客満足度の向上にも

つながりますし、営業側の生産性も上がります。

また、選択肢を絞ることで

「この商品はこういう人におすすめ」という

ターゲティングも明確にできるんです。

結果として、営業担当者は

自信を持って商品を薦められるようになり、

顧客も迷わず購入を決断できるようになる。

だからこそ、選択肢を絞ることは

セールスプロセス全体の効率化に

大きく貢献するんです。

顧客の選択肢を絞る際の4つの注意点

選択肢を絞ることで顧客の購入率は

劇的に上がります。

でも、やり方を間違えると

信頼を失って逆効果になることも。

この記事では具体的な注意点を

しっかり解説していきます。

- 選択肢が少なすぎると不信感を生むことを避ける

- 顧客の自主性を尊重した提案をする

- 選択肢の差別化ポイントを明確にする

- 顧客のフィードバックを取り入れて改善する

これらのポイントを押さえれば、

顧客を自然に購入へと導けます。

選択肢を絞る戦略は強力ですが、

バランスが大切なんです。

それでは順番に詳しく

解説していきますね。

選択肢が少なすぎると不信感を生むことを避ける

選択肢が極端に少ないと、

顧客は不信感を抱きやすくなります。

これは人間の心理として、

選択の自由が奪われると警戒心が生まれるからなんです。

例えば、

- たった1つしか商品がない

- 比較対象がまったくない

- 「これしかない」と強調される

こういった状況に直面すると、

多くの人は警戒します。

特にネットショップなどでは、

同じカテゴリーの商品が1つしかないと

「本当に良い商品なのか?」と疑問を持たれがち。

実際、あるオンラインショップでは

選択肢を3つに増やしただけで

購入率が27%も上がったんですよ。

だからといって、選択肢を

増やしすぎるのも問題です。

理想的なのは、2〜4個の

厳選された選択肢を提示すること。

これなら顧客は「選べる自由がある」と

感じつつも、決断の負担は少ないんです。

結局のところ、適切な数の選択肢を

提供することが信頼構築の第一歩なんですね。

顧客の自主性を尊重した提案をする

顧客が「自分で選んだ」と

感じられる提案が重要です。

なぜなら、人は他人に強制されるより

自分で決めたと思える選択に

満足感を得るからなんですね。

たとえば、

- 「これがおすすめです」ではなく「この2つが人気です」

- 「必ず買うべき」ではなく「多くの方が選んでいます」

- 押し売りではなく情報提供を心がける

このように言い換えるだけで、

顧客の反応は大きく変わります。

特に効果的なのは、

「多くの人が選んでいる」という

社会的証明を示す方法です。

ある家電量販店では、

「店員おすすめ」より「人気ランキング」

という表示の方が3割も売上が増えたんです。

でも気をつけたいのは、

あくまで「提案」に留めること。

最終決定権は顧客にあると

常に意識しましょう。

「こちらの方が良いですよ」と言うより

「この点が違いますが、どちらがご希望ですか?」

と問いかける方が効果的です。

顧客の自主性を尊重することで、

満足度と信頼関係が高まるんですね。

選択肢の差別化ポイントを明確にする

選択肢を提示するなら、

その違いを明確にすることが超重要です。

なぜって、違いがわからないと

顧客は選ぶ基準を失って

決断できなくなっちゃうからなんです。

例えば、

- 価格帯の違い

- 機能の違い

- 使用シーンの違い

こういった点を分かりやすく

説明することが大切です。

実際に携帯電話の販売では、

「カメラ重視」「バッテリー重視」など

用途別に分けると選びやすくなります。

あるスマホショップでは、

スペック表だけの時より、

使用シーン別の説明を加えたら

購入率が40%も上がったんです。

特に効果的なのは、

視覚的に違いを示す方法です。

表やチャートを使って比較したり、

色分けして特徴を強調したりすると、

一目で違いがわかるようになります。

でも注意したいのは、

あまりに多くの違いを挙げすぎないこと。

3〜5つの重要な違いに絞って

説明する方が頭に入りやすいんです。

違いを明確にすることで、

顧客は自分に合った選択をしやすくなるんですね。

顧客のフィードバックを取り入れて改善する

選択肢の絞り方は、

顧客の声を聞いて常に改善すべきです。

これが大事な理由は、

あなたが思う「良い選択肢」と

顧客が求める選択肢は

違うことが多いからなんです。

たとえば、

- 購入後のアンケート

- 接客中の顧客の反応

- SNSでの評判

こういった情報を集めることで、

選択肢の提示方法を改善できます。

実際、あるアパレルショップでは

お客さんの「選びづらい」という声から

スタイル別の提案方法に変更したところ、

リピート率が25%アップしたんです。

特に注目すべきは、

「なぜ購入を見送ったのか」という

ネガティブな意見です。

ある通販サイトでは、

購入しなかった理由を聞いたところ

「比較情報が足りない」という

意見が多かったそうです。

そこで商品比較表を導入したら

コンバージョン率が改善しました。

お客さんの声は宝の山なんです。

定期的に集めて、選択肢の

見せ方を改善していきましょう。

フィードバックを活かすことで、

より効果的な選択肢の絞り方が

見えてくるはずです。

選択肢を絞る戦略を成功させる3つのテクニック

選択肢を絞る戦略は、

顧客の購買決断を促す最強の武器です。

この記事を読めば、

あなたのビジネスの成約率が驚くほど上がります。

この記事では以下の3つのテクニックを紹介します:

- 顧客の問題を自社製品で解決できるよう再定義する

- ストーリーテリングで選択肢の価値を高める

- データを活用して最適な選択肢を提案する

これらのテクニックは実際のビジネスで

すぐに使える実践的なものばかりです。

どれも難しいことはなく、

明日から使えるものばかりですよ。

それでは順番に、

それぞれ解説していきます。

顧客の問題を自社製品で解決できるよう再定義する

顧客の問題を自社製品で解決できるように

再定義することが成功の第一歩です。

なぜなら、問題の定義方法によって

解決策が自然と決まってくるからなんです。

例えば、こんな風に問題を再定義できます:

- 「時間がない」→「効率化ツールが必要」

- 「予算が少ない」→「コスパの良い選択肢が必要」

- 「選択に迷う」→「専門家のアドバイスが必要」

このように問題を再定義すると、

あなたの商品やサービスが自然な解決策に見えてきます。

たとえば掃除機を売りたいなら、

「部屋が汚い」という問題ではなく、

「忙しくて掃除する時間がない」と定義し直すんです。

そうすると、時短できる高性能掃除機が

ぴったりの解決策に見えてきますよね。

この再定義のプロセスは、

顧客との会話の中で自然に行うのがポイントです。

「確かにそれは大変ですよね。実はそれって

〇〇という問題なんですよ」という具合に。

顧客自身が「そうそう、それが問題なんだ!」と

気づくようにサポートしてあげるんです。

問題が正しく定義されれば、

あなたの商品が唯一の解決策に見えてくるんです。

ストーリーテリングで選択肢の価値を高める

ストーリーテリングは選択肢の価値を

劇的に高める魔法のテクニックです。

人は数字やスペックよりも、

感情的なストーリーに心を動かされるんですよね。

効果的なストーリーには次のような要素があります:

- 共感できる主人公(顧客と似た状況の人)

- 乗り越えるべき障害や問題

- 解決策(あなたの商品)による変化や成功

例えば、「このカメラを使って

プロ級の写真が撮れるようになった初心者」の

ストーリーを語るとすごく説得力が出ます。

もっと具体的に言うと、

「山田さんは写真初心者でしたが、

このカメラを使い始めて3ヶ月で

コンテストで入賞しました」といった感じです。

このようなストーリーを聞くと、

顧客は自分もそうなれると想像します。

大切なのは、ストーリーが

顧客の状況と似ていることです。

あまりにかけ離れた成功談だと

「自分には無理」と思われてしまいます。

また、ストーリーの中で選択肢を

絞り込むプロセスも見せると効果的です。

「山田さんもはじめは色々迷いましたが、

結局このカメラを選んで正解でした」という具合に。

ストーリーテリングで選択肢に命を吹き込めば、

単なる商品が魅力的な解決策に変わるんです。

データを活用して最適な選択肢を提案する

データを活用することで、

選択肢の説得力を格段に高められます。

なぜなら、人は感情で動きたくても

理性的な根拠を求める生き物だからです。

効果的なデータ活用の例としては:

- 「95%のお客様がこの選択肢を選んでいます」

- 「この方法で平均30%の時間節約に成功しています」

- 「導入企業の87%が売上アップを報告しています」

こういったデータがあると、

顧客は安心して選択できるようになります。

特に「同じような状況の人が選んだ」という

社会的証明のデータは強力です。

例えば美容院なら、

「あなたと似た髪質の方の90%が

このトリートメントを選んでいます」と

伝えると効果的ですよね。

ただし、データは正直に使うことが大切です。

誇張したり嘘のデータを使うと、

信頼を失ってしまいます。

また、データだけでなく、

それが意味することも説明しましょう。

「このデータが示すのは、

この選択肢があなたにとって

最適である可能性が高いということです」

という感じですね。

そして最後に、データをもとに

1〜2つの選択肢に絞り込むことが重要です。

「これらのデータから見ると、

あなたの状況ではこの2つの選択肢が

最も効果的でしょう」と伝えるんです。

データの力を借りれば、

選択肢を絞る戦略はさらに効果を発揮します。

商品の魅力を効果的に伝える5つの方法

商品の魅力を伝えるには、

ただ説明するだけじゃダメなんです。

この記事を読めば、あなたの

商品が飛ぶように売れるように

なるかもしれません。

その5つの方法は、

- 独自の利点を具体的に説明する

- 顧客が得られるベネフィットを明確にする

- 問題解決力を具体例で示す

- 感情に訴えかける言葉を選ぶ

- 理想の未来像を魅力的に描く

これらの方法です。

どれも実は簡単なことなんですが、

意識しないとできないんですよね。

これからひとつずつ、実践的な

方法を詳しく説明していきます。

独自の利点を具体的に説明する

独自の利点を説明するのは、

あなたの商品だけの強みを伝えること。

これができないと、他の商品と

区別がつかなくなっちゃうんです。

例えば、

- 特許取得済みの技術

- 他にはない原材料

- 独自の製造方法

こういった「ここだけ」の

特徴を具体的に伝えましょう。

もっと詳しく言うと、

「うちの包丁は特殊な刃付け技術で

5年間切れ味が落ちません」とか。

あるいは「このクリームには

南アルプスの希少ハーブが

配合されています」みたいな感じ。

ここで大事なのは、

ただ特徴を言うだけじゃなくて、

なぜそれがすごいのかも伝えること。

だって、特徴だけ聞いても

「それがどうした?」って

思われちゃうかもしれませんよね。

だから「この特徴があるから

こんないいことがある」という

つながりをはっきり示すんです。

独自の利点をしっかり伝えれば、

お客さんの心に残る商品になります。

顧客が得られるベネフィットを明確にする

ベネフィットを明確にするとは、

「これを買うとどんないいことがあるの?」

を具体的に伝えることなんです。

これが分からないと、お客さんは

「なぜこれを買うべきか」が

理解できないんですよね。

例えば、

- 時間の節約

- お金の節約

- 健康改善

- ストレス軽減

こういった「得られるもの」を

はっきり伝えることが大切です。

特に大事なのは、機能(何ができるか)と

ベネフィット(それによって何が得られるか)

を混同しないことです。

例えば「このフライパンは

こびりつきにくい」というのは機能。

でも「朝の忙しい時間に

洗い物の時間を半分に減らせる」

というのがベネフィットなんです。

ここをしっかり押さえておかないと、

せっかくの商品の良さが

伝わらなくなっちゃいます。

それに、人が商品を買うのは

「機能」ではなく「ベネフィット」

のためなんですよね。

だからこそ、顧客が得られる

ベネフィットを明確に伝えることが

商品の魅力を伝える鍵なんです。

問題解決力を具体例で示す

問題解決力を示すというのは、

「この商品があれば、あなたの

困りごとがこう解決します」と

伝えることなんです。

これができないと、お客さんは

「自分に必要なものか」判断

できないんですよね。

例えば、

- 肩こりに悩んでいる人への解決策

- 料理の時短を求める人への提案

- 節約したい人への選択肢

このように、具体的な悩みと

その解決策をセットで示すんです。

特に効果的なのは、「Before/After」

の形で伝えること。

「以前はこんなに大変だったけど、

この商品を使ったらこんなに

楽になりました」という具体例です。

お客さんは自分の状況と

重ね合わせて考えるから、

「ああ、私もそうなれるかも」と

思ってもらえるんですよね。

ここで大切なのは、誇張しすぎず

現実的な解決策を示すこと。

だって、信じられないような

効果を言っても、逆に怪しまれて

しまうだけですからね。

問題解決力を具体的に示せば、

お客さんは「これこそ私が

探していたもの!」と感じます。

感情に訴えかける言葉を選ぶ

感情に訴えかけるというのは、

頭だけじゃなく心にも届く

言葉を選ぶってことなんです。

これができないと、どんなに

良い商品でも「ふーん」で

終わっちゃうんですよね。

例えば、

- 安心感を与える言葉

- ワクワク感を引き出す表現

- 共感を呼ぶ言い回し

こういった感情を揺さぶる

言葉選びが大切なんです。

実際のところ、人の購買決定は

論理よりも感情で行われることが

多いんですよね。

例えば「この化粧品は

あなたに自信を取り戻します」

という言い方と、

「この化粧品にはビタミンCが

3%配合されています」という

言い方では、響き方が全然違います。

ここで気をつけたいのは、

感情に訴えかけるからといって

嘘をついてはいけないこと。

誠実さを失わずに、でも心に

響く言葉選びをすることが

本当に大切なんです。

感情に訴えかける言葉を選べば、

お客さんの心に深く刻まれる

商品になるんですよ。

理想の未来像を魅力的に描く

理想の未来像を描くというのは、

「この商品を使うとあなたはこんな

素敵な状態になれます」と

示すことなんです。

これができないと、商品の価値が

十分に伝わらないんですよね。

例えば、

- 健康的な生活

- 時間的な余裕

- 周囲からの称賛

- 経済的な自由

こういった「なりたい自分」の

イメージを具体的に描くんです。

特に効果的なのは、五感を

使った表現で未来像を描くこと。

「このマットレスで朝すっきり

目覚めると、背中の痛みがなく、

一日中エネルギッシュに過ごせます」

といった具体的なイメージです。

でもね、ここで気をつけたいのは、

描く未来像があまりにも非現実的

だと逆効果になること。

現実離れした夢物語より、

「ああ、それいいな」と思える

リアルな未来像の方が響くんです。

あと、その未来像に至るまでの

道筋も示せるとベストですね。

理想の未来像を魅力的に描けば、

お客さんは「その未来、欲しい!」

と思って購入を決断するんです。

競合製品と差別化する3つの戦略

ビジネスで成功するには、

競合との違いを明確にすることが絶対条件です。

差別化戦略をしっかり立てれば、

あなたの商品やサービスが選ばれる確率はぐんと上がります。

そのための3つの重要な戦略が、

- 競合製品の弱点を適切に指摘する

- 自社製品の優位性を比較で示す

- リスクとコスト面での優位性を強調する

というものです。

これらの戦略を使えば、

お客さんの心を掴むことができますよ。

どれも実践しやすいものばかりなので、

ぜひ最後まで読んでみてください。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

競合製品の弱点を適切に指摘する

競合製品の弱点を上手に指摘することは、

差別化の第一歩となります。

でもね、ただ批判するんじゃなくて、

事実に基づいた指摘が大切なんです。

例えば、

- 使いにくい機能がある

- アフターサポートが不十分

- 価格の割に機能が少ない

こんな具体的な弱点を

しっかり調査して伝えましょう。

もっと具体的に言うと、

「A社の製品は操作が複雑で、

初心者には30分以上の学習時間が必要です」

というような事実ベースの指摘です。

こういう風に数字を使うと、

説得力がグッと増すんですよ。

ただし気をつけたいのが、

悪口や中傷にならないようにすること。

あくまでお客さんの立場に立って、

「こんな不便がありますよ」と

教えてあげる感覚が大事です。

競合の弱点を適切に指摘できれば、

自社製品の強みがより際立ちます。

自社製品の優位性を比較で示す

自社製品の優位性は、

具体的な比較で示すと効果的です。

なぜなら人は抽象的な説明より、

比較による違いの方が理解しやすいからなんですね。

例えば、

- 操作手順の少なさ

- 処理速度の速さ

- 消費電力の少なさ

このような点を数字や

グラフで見せるといいでしょう。

「当社の製品は競合より設定が3ステップ少なく、

初期設定にかかる時間が平均8分短縮できます」

という具体的な比較が効果的です。

こういう風に数値化すると、

お客さんの頭にスッと入りやすくなります。

それからですね、比較表を

作るのもすごく効果的なんです。

自社と競合の機能や特徴を

並べて見せることで、一目で違いがわかる。

そうすると「あ、確かにこっちの方が

いいかも」って思ってもらえるんですよ。

だから、自社製品の優位性は

できるだけ目に見える形で示しましょう。

リスクとコスト面での優位性を強調する

お客さんが商品を選ぶとき、

実はリスクとコストをすごく気にしています。

ここでの優位性を示せると、

購入の決め手になることが多いんですよ。

例えば、

- 初期投資の少なさ

- 維持費の安さ

- 故障リスクの低さ

こういった点を具体的に

示すことが大切です。

「当社の製品は5年間の総コストで

競合より約30%お得です」といった

長期的な視点での比較が効果的です。

こうやって将来的なメリットを

見せることで安心感が生まれます。

あと、保証やサポート体制も

リスク軽減の重要なポイントなんです。

「万が一の際の24時間サポート」や

「5年間の無償修理保証」など、

お客さんの不安を取り除く要素を

強調するといいでしょう。

特に高額商品の場合は、

分割払いやお試し期間など

リスクを減らす仕組みが効果的です。

リスクとコスト面での優位性を

しっかり伝えることで、お客さんは

安心して選択できるようになります。

商品販売で見落としがちな4つのポイント

売上が伸びない原因は、

たった4つのポイントを見落としているだけかもしれません。

この記事では、商品が売れる

仕組みの本質を理解できますよ。

以下の4つのポイントを

しっかり押さえていきましょう。

- 顧客の潜在的なニーズを把握する

- 商品説明に一貫性を持たせる

- 購入後のサポート体制を伝える

- 購入決断を後押しするきっかけを作る

これらは単なるテクニックじゃなく、

お客さんの心理に寄り添うための視点です。

どれか一つでも抜けていると、

せっかくの商品も売れにくくなります。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

顧客の潜在的なニーズを把握する

お客さんが口に出さない

本当の欲求を見抜くことが最も大切です。

なぜなら、人は自分が何を

求めているか気づいていないことが多いからなんです。

例えば、こんなケースがあります。

- ダイエット商品を買う人は「痩せたい」より「自信を取り戻したい」

- 高級時計を買う人は「時間を知りたい」より「ステータスを得たい」

- 掃除機を買う人は「ゴミを吸いたい」より「時間を節約したい」

これらは表面的な欲求と

潜在的な欲求の違いなんですよね。

もっと具体的に言うと、

人は商品そのものではなく、

その商品がもたらす未来を買うんです。

例えば美容液を買う人は、

単に肌をきれいにしたいわけじゃなくて、

「きれいな肌で自信を持って人と会いたい」

という未来を手に入れたいんです。

こうした深層心理を理解するには、

実際にお客さんと会話することが一番です。

SNSのコメントや問い合わせ内容、

アンケート結果をじっくり分析してみましょう。

そこから本音が見えてくると、

商品の訴求ポイントが変わってきます。

潜在ニーズを把握できれば、

お客さんの心に刺さる提案ができるようになります。

商品説明に一貫性を持たせる

バラバラな説明より、

一つの軸で通した説明の方が圧倒的に伝わります。

これは人間の脳が整理された

情報を好むからなんですね。

例えば、次のような

一貫性のある説明が効果的です。

- 「時短」を軸にした家電の説明

- 「安心」を軸にした保険の説明

- 「成長」を軸にした教育サービスの説明

こういった軸があると、

お客さんの頭に情報が整理されて入ります。

具体的に言うと、商品の

色や形、機能などの特徴を説明する時も、

全部が「時短」につながるという

ストーリーで語ると印象に残るんです。

たとえば炊飯器を売るなら、

「早く炊ける」「洗いやすい」「予約できる」

という機能をバラバラに説明するのではなく、

「忙しいあなたの時間を大切にする炊飯器」

という軸で統一するんです。

でもね、気をつけたいのは

説明が長すぎると逆効果になること。

シンプルで覚えやすい

キーワードを繰り返し使うのがコツです。

そして、その一貫したメッセージを

ウェブサイト、SNS、実店舗など

あらゆる接点で統一することが大切です。

一貫性のある説明は、

商品の記憶を定着させ、信頼感も生み出します。

購入後のサポート体制を伝える

お客さんが最も不安に思うのは、

「買った後に困ったらどうしよう」ということです。

この不安を取り除くことが、

購入の大きな後押しになるんですよ。

具体的には、こんな

サポート内容を明確に伝えましょう。

- 返品・交換の条件

- 故障時の対応方法

- 使い方の相談窓口

- 保証期間や内容

これらの情報は、

商品説明の最後に必ず入れておきたいです。

特に高額商品の場合は、

アフターサポートの充実度が

購入の決め手になることが多いんです。

例えば家電量販店で

同じような商品があったとき、

「5年保証付き」という一言で

選ばれるケースは珍しくありません。

また、購入後のサポートを

具体的な数字で示すのも効果的です。

「24時間以内に返信」「365日対応」

「3年間の無料修理」など、

明確な約束は安心感を生み出します。

さらに、過去のお客さんの

サポート体験談を紹介するのも良いですね。

「初心者でも電話一本で解決できました」

というような実例があると、

不安が一気に解消されるんです。

購入後のサポート体制をしっかり伝えることで、

お客さんの背中を押してあげましょう。

購入決断を後押しするきっかけを作る

いくら良い商品でも、

「今すぐ買わなきゃ」という

理由がないと人は動きません。

そこで必要なのが、

購入を決断させるきっかけづくりなんです。

効果的なきっかけには

こんなものがあります。

- 期間限定の特典

- 数量限定の商品

- 値上げ前の駆け込み案内

- シーズン到来に合わせたタイミング

これらは「損失回避」という

人間心理を利用したものなんですよ。

もっと具体的に言うと、

「今買わないと損する」という

感覚を生み出すことが大切なんです。

例えば「今週末までに購入すると

オリジナルカバーをプレゼント」という

期間限定特典を付けると、

「今」買う理由ができます。

ただし注意したいのは、

嘘の希少性や緊急性を作ること。

「残り3個」と表示しておいて

いつ見ても「残り3個」なんてことがあると、

信頼を大きく損なってしまいます。

本当に価値のあるきっかけを

提供することが長期的な信頼につながります。

また、季節の変わり目や

イベント前など、自然な購入タイミングに

合わせて提案するのも効果的です。

きっかけづくりは、

背中を押してほしいお客さんへの

最後の親切な一言なんです。

顧客の選択プロセスに早期介入する5つの方法

顧客の意思決定プロセスに

早く入り込むことが成功の鍵です。

早い段階で関わることで、

あなたのビジネスの成長率は倍増するでしょう。

その方法は以下の5つです。

- 顧客が副業を検討し始めたタイミングで情報提供する

- 副業の成功事例を具体的に示して興味を引く

- 副業による収入シミュレーションを提示する

- 副業を始めるメリットを分かりやすく伝える

- 「今始めるべき理由」を明確に説明する

これらの方法は、お客さんの

心の動きに合わせた戦略なんです。

人は決断する前に必ず

情報を集める時期があります。

それでは、これらの方法を

詳しく見ていきましょう。

顧客が副業を検討し始めたタイミングで情報提供する

顧客が副業を考え始めた

その瞬間こそ最高のタイミングです。

なぜなら、この段階の人は

まだ誰からも影響を受けていないからなんです。

例えば、こんな場面で

情報提供するといいですよ。

- SNSでの「副業について考え中」という投稿へのコメント

- 「副業 始め方」などの検索キーワードに対するコンテンツ

- 経済ニュースを読んだ後の人々の反応を捉えた情報発信

これらのタイミングを

見逃さないようにするんです。

特にSNSなんかだと、

人々の悩みがリアルタイムで見えるので便利ですよね。

実は私の友人が先月、

「給料だけじゃ足りないかも」とツイートした人に

さりげなくアドバイスしたことがあるんです。

その後その人は友人の

提案した副業を始めることになりました。

このように早い段階で

情報を届けることが大切なんです。

人は選択肢が少ない段階では、

最初に得た情報を信頼する傾向があります。

だからこそ、副業を検討し始めた

そのタイミングでの情報提供が効果的なんです。

副業の成功事例を具体的に示して興味を引く

成功事例を見せることで、

顧客の心に「私もできるかも」という希望が芽生えます。

具体的な事例があると、

頭の中でイメージがしやすくなるんですよね。

こんな成功事例が

特に効果的です。

- 普通のサラリーマンが3ヶ月で月5万円稼いだ話

- 子育て中のママが隙間時間で始めた副業で家計を助けた例

- 未経験から始めて1年後に本業以上の収入を得た人の体験談

これらの事例を

詳しく伝えることがポイントです。

特に、「最初は全く分からなかった」

という部分から始まる話は共感を呼びます。

私のお客さんにも、

最初は副業なんて無理だと思っていた方がいました。

でも他の人の成功事例を知って

「自分にもできるかも」と思えたそうです。

成功事例を示す際は、

似た境遇の人の話を選ぶのがコツです。

顧客が「この人ができたなら、

私もできるはず」と思えるような

事例を選んで紹介しましょう。

副業による収入シミュレーションを提示する

具体的な数字で示すことで、

副業の魅力が一気に現実味を帯びてきます。

数字があると「これなら

自分にもできそう」と思えるんですよね。

例えば、次のような

シミュレーションが効果的です。

- 週末2時間の作業で月3万円の収入が見込める計算

- 3ヶ月目、6ヶ月目、1年後の収入予測グラフ

- 初期投資と回収見込み時期の明確な提示

こういった数字を

見せることで安心感が生まれます。

特に、最初の3ヶ月は

どれくらい稼げるのかを示すと良いですね。

ある40代の会社員の方は、

「月5万円の副収入があれば、

子どもの習い事費用が賄える」という

シミュレーションを見て決断されました。

その後実際に4ヶ月目で

月6万円を達成されたんです。

ここで大事なのは、

誇張せず現実的な数字を示すことです。

夢物語のような数字ではなく、

地に足のついたシミュレーションが

顧客の信頼を勝ち取るんです。

副業を始めるメリットを分かりやすく伝える

副業のメリットを伝えることで、

「やらない理由」がなくなっていきます。

人は損失を避けたいという

心理があるので、始めないと損することを

伝えるのが効果的なんですよ。

具体的には、こんな

メリットを伝えましょう。

- 本業の給料だけでは得られない経済的余裕

- スキルアップによるキャリアの選択肢の広がり

- 万が一の時の「保険」としての役割

これらのメリットは

誰にでも分かりやすく説明するのがコツです。

例えば「経済的余裕」と言っても

ピンとこないかもしれません。

でも「毎月の貯金が3万円増える」

と言えば具体的にイメージできますよね。

私の知り合いは副業を始めて

半年後に本業の会社がリストラの

危機に直面したんですが、

副業のおかげで精神的に余裕を持てたそうです。

このように、副業は

お金以外のメリットも大きいんです。

メリットを伝える際は、

短期的なものと長期的なものを

バランスよく伝えることが大切です。

「今始めるべき理由」を明確に説明する

「なぜ今なのか」という

理由を伝えることで行動を促せます。

人は先延ばしにする生き物ですから、

「今やるべき理由」を示す必要があるんです。

例えば、次のような

理由が効果的です。

- 今は参入者が少なく、ライバルが少ない時期である

- 経済状況の変化で、今後さらに副業の重要性が高まる

- 始めるのが1年遅れると、得られたはずの収入を失う計算

これらの理由を

具体的に説明するのがポイントです。

特に「始めないことによる

機会損失」を数字で示すと効果的です。

ある30代の女性は、

「1ヶ月待つごとに約3万円の

機会損失がある」という説明を聞いて、

その日のうちに副業を始める決断をしました。

実際、彼女は早く始めたおかげで

業界の変化の波に乗ることができたんです。

今始めるべき理由は、

切迫感を持たせすぎず、

かつ現実的な背景を添えて説明しましょう。

そうすれば、顧客は

自分自身のために行動を起こしたくなるんです。

顧客の迷いを解消する4つの心理的アプローチ

お客さんが迷うのは自然なこと。

でもその迷いを解消できれば成約率は劇的に上がります。

適切な心理的アプローチを

使えば、迷いを確信に変えられるんです。

そのための効果的な方法が、

- 「後悔しない選択」として自社サービスを位置づける

- 顧客の適性と自社サービスの相性を示す

- 始めるためのハードルを下げる工夫を提示する

- 成功している顧客の声を効果的に活用する

という4つのアプローチです。

これらはどれも心理学に基づいた

効果的な方法なんですよ。

ちょっとした言葉の使い方や

伝え方で大きく変わります。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

「後悔しない選択」として自社サービスを位置づける

人は「後悔したくない」という

気持ちが非常に強いんです。

この心理を理解して活用すると

購入の障壁を下げられるんですよ。

例えば、

- 「多くの人が選んでいる安心の選択肢」

- 「試してみなければ一生わからない」

- 「今始めないと将来後悔する」

といった言葉で訴えかけると

効果的です。

具体的に言うと、「当社のオンライン講座は

1万人以上が受講し、満足度98%」という

実績を示すことが挙げられます。

また「30日間の全額返金保証付き」

というリスクヘッジも効果的。

これは「損失回避」という

心理学的原理に基づいています。

人は得るものより失うものに

約2倍の価値を感じるんですね。

だからこそ「損しない」「後悔しない」

という安心感を与えることが大切。

そうすれば「やらなかった後悔」より

「やってみる勇気」を選びやすくなるんです。

顧客の適性と自社サービスの相性を示す

お客さんは「自分に合っているか」

をすごく気にしているんです。

この不安を解消するために

相性の良さを具体的に示すことが重要です。

たとえば、

- 簡単な自己診断テスト

- 「こんな人に向いています」リスト

- 成功事例の共通点の提示

などが効果的な方法です。

特に「あなたはこのタイプだから

このコースが最適です」という

個別化されたアドバイスは強力。

実際に私のクライアントは

診断フォームを導入したところ

成約率が35%も上がりました。

心理学では「確証バイアス」と

いう現象があるんですよ。

人は自分の考えを支持する

情報を好む傾向があるんです。

だから「あなたはこれに向いている」

と言われると嬉しくなる。

そして「自分に合っている」と

思えば、購入の障壁が低くなるんです。

始めるためのハードルを下げる工夫を提示する

最初の一歩を踏み出すのって

実はすごく勇気がいるんです。

このハードルを下げる工夫が

購入決定には欠かせません。

具体的には、

- 初回無料体験

- 分割払いオプション

- ステップバイステップのガイド

といった方法があります。

例えば、高額なコーチングプログラムを

月々5,000円の分割払いにすると

心理的な負担が大きく減ります。

また「最初の30分は専任コーチが

手取り足取りサポート」というような

初心者への配慮も効果的です。

心理学では「現在バイアス」と

いう概念があります。

人は将来の大きな利益より

目の前の小さな負担を重く感じるんです。

だからこそ、最初のステップを

できるだけ簡単にすることが重要。

そうすれば「始めてみよう」という

気持ちが生まれやすくなるんです。

成功している顧客の声を効果的に活用する

人は他の人の経験から

大きな影響を受けるものなんです。

特に自分と似た境遇の人の

成功体験は強力な説得力を持ちます。

効果的な活用方法としては、

- ビフォーアフターの具体的な変化

- 最初は不安だった気持ちへの言及

- 具体的な数字を含む成果の提示

などがあります。

例えば「私も最初は不安でしたが、

3ヶ月で月収が10万円アップしました」

という具体的な声は説得力があります。

特に「私と同じ主婦でも成功している」

「未経験からでも稼げている」といった

共感ポイントがあると効果的です。

これは「社会的証明」という

心理学的原理に基づいています。

人は不確実な状況では

他者の行動を参考にする傾向があるんです。

だから「あの人ができたなら

私もできるかも」と思わせることが大切。

そうすれば購入への不安が減り、

前向きな決断ができるようになるんです。

競合サービスと差別化する3つの戦略

市場に似たようなサービスが

あふれる今、差別化は生き残りの鍵です。

あなたのサービスが選ばれるには、

競合との違いを明確に示す必要があります。

そのための3つの戦略が、

- 独自の強みを明確にした比較表を作成する

- 競合の弱点を間接的に指摘する

- 自社サービスだけの特別な価値を創出する

なんですよね。

これらの戦略を使いこなせば、

お客さんの心をつかめるようになります。

どんなに似たサービスがあっても、

あなたの方が選ばれる理由ができるんです。

それでは、具体的な方法について

それぞれ解説していきます。

独自の強みを明確にした比較表を作成する

比較表は顧客の選択を

劇的に簡単にする強力な武器です。

なぜなら、一目で違いが分かるから

迷っている人の背中を押せるんですね。

例えば、

- 価格だけでなく「コスパ」で比較する

- 自社が優れている項目を上位に配置する

- 競合にない独自機能を目立たせる

こういった工夫が

比較表の効果を高めます。

特に価格だけの比較は避けて、

「月額÷機能数」などの指標を作ると良いです。

そうすれば単純な値段勝負から

価値の勝負に持ち込めるんですね。

また、比較表を作る時は

必ず顧客目線で考えましょう。

「この機能があるけど何の役に立つの?」

と思われる項目は意味がありません。

例えば美容サロンなら、

「施術後のフォロー期間」といった

実際に顧客が気にする項目で比較すると効果的です。

比較表は正直で公平なほど、

逆に信頼感が生まれるものなんです。

だからこそ、自社の強みを

正しく伝える比較表を作りましょう。

競合の弱点を間接的に指摘する

競合の弱点を指摘するときは、

直接批判せず巧みに伝えるのがコツです。

なぜなら、あからさまな批判は

あなた自身の印象を下げてしまうからなんですね。

例えば、

- 「他社では見落とされがちな点」と前置きする

- 実際のユーザーの声を引用して伝える

- 「もし〜だったら」という仮定で語る

このように間接的に

弱点を示すことができます。

具体的には「多くのサービスでは

データのバックアップが月1回ですが、

私たちは毎日自動バックアップします」という言い方です。

これなら競合を直接批判せずに、

自社の優位性を伝えられますよね。

また、お客さんの不安や悩みに

寄り添う形で伝えるのも効果的です。

「データ消失の心配がある」という

顧客の悩みに対して解決策を示す形で

自社の強みを伝えるんです。

こうした間接的なアプローチは、

相手を不快にせずに情報を届けられます。

だからこそ、上手に競合との

違いを伝えることができるんです。

自社サービスだけの特別な価値を創出する

本当の差別化とは、

他では得られない価値を生み出すことなんです。

これができれば競合と比較されず、

唯一無二の存在になれるんですよね。

例えば、

- サービスに物語性を持たせる

- 独自のコミュニティを作る

- パーソナライズされた体験を提供する

こういった要素が

特別な価値を生み出します。

特に効果的なのは、サービス自体ではなく

「体験」に焦点を当てることです。

例えば、単なるヨガ教室ではなく

「自然の中で行う朝日ヨガ体験」として

提供すれば、他にはない価値が生まれます。

また、顧客との関係性を

大切にするのも重要なポイントです。

購入後のサポートや特典、

継続的な情報提供など、長期的な

関係を築く仕組みを作りましょう。

例えば、料理教室なら

卒業生だけの特別レシピ共有会を

毎月開催するといった取り組みです。

こうした特別な価値があれば、

価格競争に巻き込まれることなく

お客さんに選ばれ続けられるんです。

成約率を高める商品提示の方法6つ

お客さんが「買いたい!」と

思わず手を伸ばす瞬間があります。

この記事を読めば、あなたの

商品提示が劇的に変わって、

成約率がぐんと上がる

具体的な方法が分かりますよ。

そのポイントは、

- 顧客の課題に合わせた提案をする

- 商品のメリットを簡潔に伝える

- 具体的な数字やデータで価値を示す

- 成功事例を用いて信頼性を高める

- 顧客目線の言葉で説明する

- 購入後のサポート体制を明確にする

これらはどれも実践しやすく、

すぐに使える方法ばかりです。

お客さんの「買いたい」スイッチを

上手に押せるようになりますよ。

それでは、詳しく

一つずつ解説していきます。

顧客の課題に合わせた提案をする

お客さんの悩みを解決できる

提案をすることが何より大切です。

なぜなら、人は自分の問題を

解決してくれるものにしか

お金を払わないからなんですね。

例えば、

- 痩せたい人にはダイエット商品

- 英語を学びたい人には英会話教材

- 時間がない人には時短サービス

このように、お客さんが

抱えている課題に的確に

答えられる商品を提案するんです。

もっと具体的に言うと、

「この商品はあなたの〇〇という

悩みを解決できますよ」と

明確に伝えることが重要です。

お客さんとの会話の中で

「どんな点でお困りですか?」と

丁寧に聞き出すことから

始めるのがポイントですね。

そうすれば相手も「この人は

私のことを理解してくれている」と

感じて、信頼関係が

築きやすくなります。

だからこそ、提案前に

しっかりとヒアリングすることが

成約率アップの

第一歩なんですよ。

商品のメリットを簡潔に伝える

商品のメリットは短く

分かりやすく伝えることが鉄則です。

なぜって、人の集中力は

意外と短いので、長々と説明すると

かえって理解されなくなっちゃう

んですよね。

たとえば、

- 「時間が半分で済みます」

- 「毎月3万円節約できます」

- 「手間が90%減ります」

こんな風に、パッと聞いて

すぐ理解できる言葉で

伝えることが大切なんです。

特に強調したいのは、

「この商品を使うとどうなるか」

という結果に焦点を

当てることですね。

私の友人は掃除機を売る時、

「1200Wのハイパワーモーター搭載」

なんて言わずに「5分で

リビングがピカピカになります」と

伝えたら売上が3倍に

なったそうです。

専門用語や機能の羅列は

避けて、お客さんの生活が

どう良くなるかを

イメージさせましょう。

メリットを伝える時は、

「だから何?」と問いかけて、

本当の価値を

見極めることが大切です。

具体的な数字やデータで価値を示す

数字やデータを使うと、

商品の価値が一気に信頼されます。

これは心理学的に見ても、

具体的な数値があると説得力が

グッと高まるからなんですよ。

例えば、

- 「97%のお客様が満足」

- 「平均28日で効果を実感」

- 「年間56時間の時間節約」

こういった具体的な数字は、

曖昧な表現よりもずっと

心に残りやすいんです。

特に効果的なのは、

お客さんにとって重要な

ポイントを数値化することです。

友達が美容サロンを経営してるんですが、

「お肌が綺麗になります」と言うより

「1回の施術で肌の水分量が

23%アップします」と

伝えるようにしたら、

リピート率が上がったって言ってました。

でも、数字を盛りすぎると

信頼を失うので、

必ず裏付けのある

正確な情報を使いましょう。

数字は人の記憶に残りやすいので、

上手に使って商品の

価値を印象づけることが

できるんですよ。

成功事例を用いて信頼性を高める

実際に成功した人の

事例を紹介すると、信頼度が

ぐっと高まるんです。

これは人間の脳が「他の人が

成功したなら自分もできるかも」と

思う性質があるからなんですね。

例えば、

- 「この方法で売上が3倍になった会社」

- 「2ヶ月で10キロ痩せた主婦の体験談」

- 「未経験から年収アップに成功した事例」

こういった具体的な成功例は、

商品の効果を証明する

強力な証拠になります。

特に効果的なのは、

お客さんと似た境遇の人の

事例を紹介することです。

私の知り合いの英会話教室では、

「有名人が上達した」という話より

「子育て中の主婦が3ヶ月で

日常会話ができるようになった」

という事例の方が

申込率が高かったそうです。

また、ビフォーアフターの

写真や動画があると、

さらに説得力が増します。

成功事例は「自分にもできる」

という再現性を感じさせる

最高の説得材料なんですよ。

顧客目線の言葉で説明する

お客さんが普段使っている

言葉で説明すると、理解度が

ぐんと上がります。

これは、専門用語を使うと

相手が理解できず、

距離感が生まれてしまう

からなんですよね。

例えば、

- 「ROI」ではなく「投資の回収率」

- 「UI/UX」ではなく「使いやすさと見た目」

- 「ファンクション」ではなく「機能」

このように、専門用語を

日常的な言葉に置き換えると

伝わりやすくなります。

特に大切なのは、

お客さん自身が使った言葉を

そのまま取り入れることです。

私が携帯ショップで働いていた時、

お年寄りが「写真を送りたい」と

言ったら、「データ通信」とか

言わずに「写真を送る方法」

という言葉でそのまま

説明したんです。

すると、理解が早くて

満足度も高かったんですよ。

相手の言葉を借りることで、

「この人は私の気持ちを

分かってくれている」と

感じてもらえるんです。

購入後のサポート体制を明確にする

商品を買った後の

サポートがしっかりしていると

お客さんは安心して

購入を決断できます。

なぜなら、多くの人は

「買った後に困ったらどうしよう」

という不安を持っているから

なんですよね。

例えば、

- 「1年間の無料保証付き」

- 「使い方が分からなければいつでも電話対応」

- 「30日間の返金保証」

こういったサポート内容を

具体的に伝えることで、

購入へのハードルが

下がるんです。

特に効果的なのは、

アフターフォローの

具体的な方法を示すことです。

家電量販店で働いていた友人は、

「困ったらこの番号に電話してください」

と書いたカードを渡すようにしたら、

クレームが減って

リピーターが増えたそうです。

また、返金保証があると

「失敗しても大丈夫」という

安心感が生まれます。

購入後のサポートは

「あなたを大切にします」という

メッセージでもあるので、

しっかり伝えましょう。

商品提示で避けるべき4つの失敗パターン

商品を売るときに陥りがちな

致命的な失敗が4つあります。

これらを避けるだけで、

あなたの成約率は驚くほど上がるでしょう。

その4つの失敗パターンとは、

- 顧客のニーズを把握せずに提案する

- 早すぎるタイミングで価格を出す

- 商品の特徴だけを長々と説明する

- 顧客の反応を見ずに押し売りする

なんですよね。

これらはどれも初心者が

よくやってしまうミスなんです。

でも心配いりません。

今日からこれらを意識するだけで、

売上アップにつながる

商品提示ができるようになります。

それでは順番に

詳しく解説していきますね。

顧客のニーズを把握せずに提案する

顧客のニーズを把握せずに商品を提案するのは、

釣りで餌を投げずに魚を釣ろうとするようなものです。

どんなに素晴らしい商品でも、

相手が求めていなければ響かないんですよね。

例えば、

- 夏に冬用コートを勧める

- 車を持たない人にカーナビを売る

- 問題点を聞かずに解決策を提示する

こんな的外れな提案は

即座に顧客の心を閉ざしてしまいます。

もっと具体的に言うと、

美容院で「どんな髪型にしたいですか?」と聞かずに、

いきなりバッサリ切り始める

美容師さんみたいなものです。

こんなことされたら、

二度と行きたくなくなりますよね。

まずは「どんなことでお悩みですか?」

「理想の状態はどんな感じですか?」

といった質問から始めて、

しっかりニーズを把握しましょう。

そうすれば顧客は「この人は

私のことをわかってくれている」と感じます。

ニーズを把握してから提案することで、

的確な商品提示ができるようになるんです。

早すぎるタイミングで価格を出す

早すぎるタイミングで価格を出すのは、

初デートでいきなりプロポーズするようなものです。

価値を十分に伝える前に価格を出すと、

顧客は「高い」としか感じないんですよね。

例えば、

- 商品説明の冒頭で価格を言う

- 価値を伝える前に値段の話をする

- 「いくらですか?」と聞かれてすぐ答える

こういった行動は

即座に購買意欲を下げてしまいます。

特に高額商品の場合は、

価格だけが一人歩きしてしまうんです。

私の友人は家電量販店で、

いきなり「これいくらですか?」と聞いて、

「98,000円です」と言われた瞬間に

「ちょっと高いですね」と立ち去ってしまいました。

でもその商品の機能や耐久性を知れば、

実はかなりコスパが良かったんですよね。

だから価格を伝える前に、

「この商品を使うとこんなメリットがあります」

「これだけの問題が解決できます」

という価値を十分に伝えることが大切です。

価値を理解した上での価格提示なら、

顧客は「お得だ」と感じてくれるんです。

商品の特徴だけを長々と説明する

商品の特徴だけを長々と説明するのは、

映画のあらすじだけを延々と語るようなものです。

顧客が知りたいのは特徴よりも、

それによって得られるベネフィットなんですよね。

例えば、

- スペックや機能の羅列

- 技術的な説明の連続

- 自分が伝えたいことだけを話す

こういった説明は

顧客を退屈させてしまいます。

もっと具体的に言うと、

「この商品はAI搭載で64GBのメモリがあり、

プロセッサは最新型の〇〇を使用しています」

という説明は一般の人には響きません。

それよりも「この機能のおかげで、

今までの3分の1の時間で作業が終わります」

「毎日1時間も時間が節約できるので、

家族との時間が増えますよ」

という風に、顧客の生活がどう変わるかを

具体的に伝えることが重要です。

特徴(Feature)ではなく、

ベネフィット(Benefit)を伝えることで、

顧客は「これは自分に必要だ」と

実感できるようになるんです。

顧客の反応を見ずに押し売りする

顧客の反応を見ずに押し売りするのは、

相手の話を聞かずに一方的に話し続けるようなものです。

どんなに良い商品でも、

強引に売ろうとすると逆効果なんですよね。

例えば、

- 顧客の表情や態度を無視する

- 断られても同じ説明を繰り返す

- 「今日限りの特別価格」と焦らせる

こういった押し売りは

顧客との信頼関係を壊してしまいます。

私の知り合いは車を買いに行ったとき、

悩んでいるのに「今日決めないと在庫がなくなります」

と何度も言われて、

結局別のディーラーで購入したそうです。

大切なのは顧客の表情や

反応を常に観察すること。

「ここに興味があるな」と感じたら

その部分を掘り下げて説明したり、

「理解していないな」と思ったら

別の角度から説明し直したりする柔軟さが必要です。

相手のペースに合わせた提案こそが、

自然な成約につながる最も効果的な方法なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 選択肢は多すぎても少なすぎても決断を妨げる(理想は3〜5個)

- 顧客の自発的決断を促すには、決断のメリットを明確に伝えることが重要

- 「押し付け」ではなく「提案」として伝えることで顧客の反発を防げる

- 購入後のサポート体制を明確にすると安心感が生まれ決断しやすくなる

- 商品の特徴だけでなく、顧客が得られるベネフィットを具体的に伝える

- 感情に訴えかける言葉を選ぶことで購買意欲が高まる

- 顧客の潜在的なニーズを把握することが販売の第一歩

- 価値を十分に伝えてから価格を提示することで「高い」という印象を防げる

- 競合との差別化には独自の強みを明確にした比較表が効果的

- 顧客の選択プロセスに早期に介入することで成約率が高まる

まとめ

顧客の心理を理解し、自発的な決断を促す方法について

詳しく解説してきました。

この記事のポイントをもう一度

おさらいしてみましょう。

まず、自発的決断を促す4つのステップ。

選択肢を適切に提示し、決断の

メリットを明確に伝えること。

そして押し付けではなく提案として伝え、

決断後のサポート体制をしっかり整えること。

これらが重要でした。

また、選択肢は多すぎても少なすぎても

良くないということも分かりましたね。

理想的なのは3〜5個の選択肢です。

商品の魅力を伝える際は、

特徴だけでなくベネフィットを

具体的に説明することが大切です。

「この商品を使うとあなたの生活が

どう変わるか」を伝えることで、

顧客の購買意欲が高まります。

競合との差別化では、

ただ批判するのではなく、

自社の強みを明確にした比較表や

独自の価値創出が効果的でした。

世界的企業のアップルやスターバックス、

アマゾンも、顧客の自発的決断を

促す戦略を取り入れています。

彼らは顧客に「選ぶ自由」を与えながらも、

巧みに決断をサポートしているのです。

最後に、商品提示で避けるべき失敗として、

ニーズを把握せずに提案することや

早すぎるタイミングで価格を出すこと、

特徴だけを長々と説明することなどがありました。

これらの知識を明日から実践することで、

あなたの商品やサービスの成約率は

必ず向上するでしょう。

顧客心理を理解し、適切なアプローチを

することで、押し売りせずとも

自然に選ばれるビジネスを

作り上げていきましょう。

よくある質問

自発的な決断を促すには、選択肢はいくつくらい提示するのがベストですか?

3〜5個の選択肢が最適です。多すぎると人は「選択のパラドックス」に陥って決断できなくなり、少なすぎると強制されている感じがして反発を招きます。選択肢には明確な違いがあり、どれも魅力的なものを用意すると、相手は「自分で選んだ」という満足感を得られます。

自発的決断を促す際に、メリットはどのように伝えるべきですか?

メリットは相手の立場で具体的に伝えましょう。「時間の節約になる」「お金が長期的に節約できる」「精神的な安心を得られる」など、数字を使って示すとさらに効果的です。例えば「このサービスを使うと毎日30分の時間が節約でき、1年で180時間も自由な時間が増えますよ」という伝え方が心に響きます。

決断後のサポート体制はなぜ重要なのですか?

決断後のサポート体制があると、人は「失敗しても大丈夫」という安心感から決断しやすくなります。「何か困ったらいつでも相談してください」「30日間は返金保証があります」「使い方の説明書をお渡しします」といったサポートは「決断した後も一人じゃない」というメッセージになり、特に大きな決断ほど重要です。

自発的決断を妨げる主な原因は何ですか?

自発的決断を妨げる主な原因は3つあります。1つ目は「過剰な選択肢による混乱」で、選択肢が多すぎると比較に時間がかかり決断から逃げてしまいます。2つ目は「決断の期限がない」ことで、期限がないと先延ばしにしてしまいます。3つ目は「決断後のフォローが不足」していると、不安から決断できなくなります。

商品の魅力を効果的に伝えるコツは何ですか?

商品の魅力を伝えるコツは、特徴(Feature)ではなくベネフィット(Benefit)を伝えることです。例えば「このフライパンはこびりつきにくい」という機能ではなく、「朝の忙しい時間に洗い物の時間を半分に減らせる」というベネフィットを伝えましょう。また、感情に訴えかける言葉を選び、理想の未来像を具体的に描くと効果的です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。