このノウハウについて

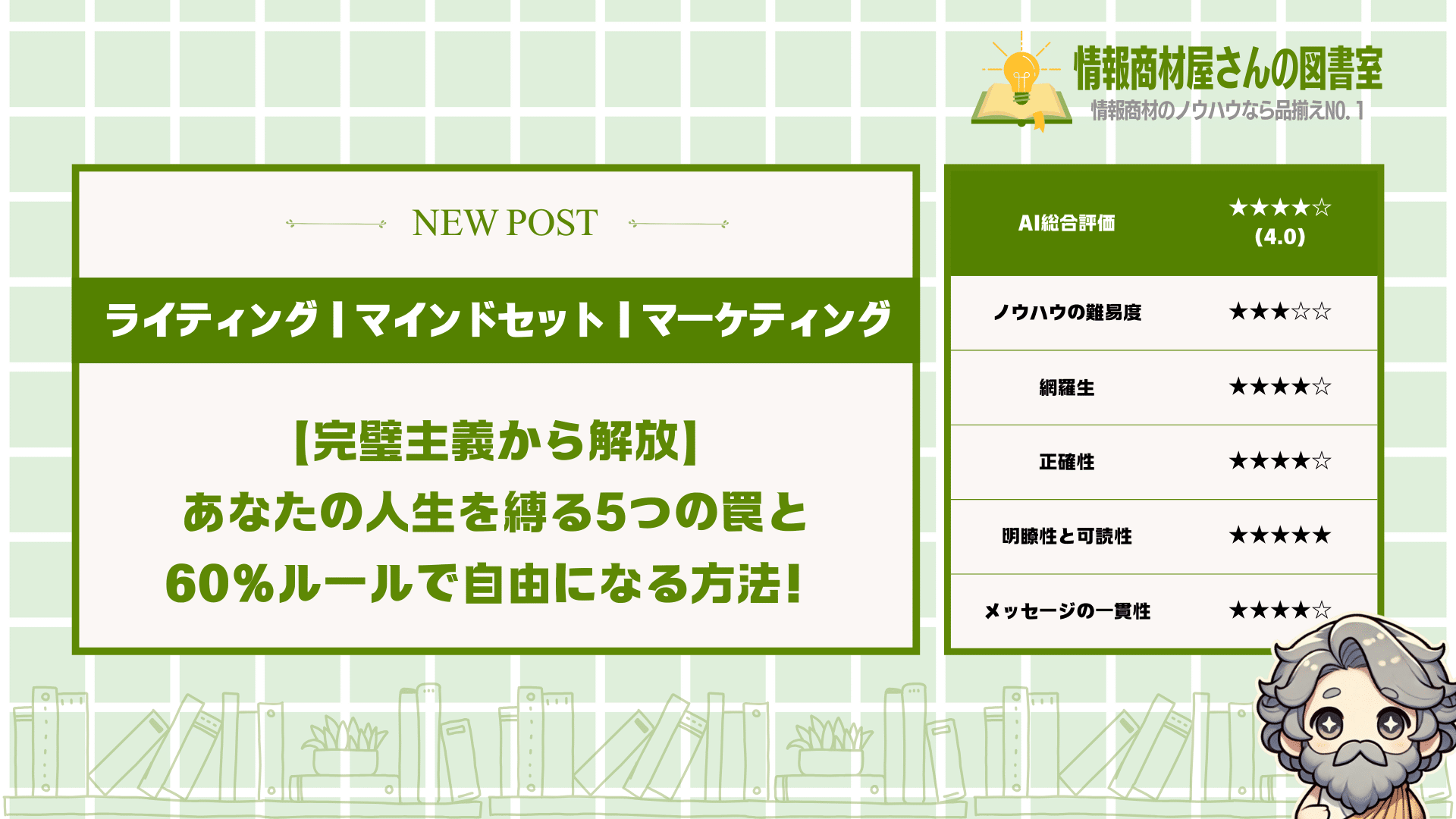

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は完璧主義の罠から抜け出し、「60%ルール」を実践することで人生を大きく変える方法を教えてくれます。誰もが陥りがちな完璧主義の思考パターンを具体例とともに解説し、すぐに実践できる対処法を提供しています。特に「まずは行動して改善する」という考え方は、ビジネスでも私生活でも応用できる貴重なノウハウです。読めば心の重荷が軽くなり、より自由に行動できるようになるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●いつも「もっと完璧にしてから」と先延ばしにしてしまう…

●何をするにも100%を求めてしまって疲れ果ててしまう

●失敗が怖くて新しいことに挑戦できない自分が嫌になる

完璧主義は一見、良い性格特性のように思えますが、実は私たちの人生を思わぬ形で縛り、可能性を狭めてしまうことがあります。

この記事では、あなたを苦しめている完璧主義の5つの罠と、それを解決する「60%ルール」について詳しく解説します。60%の完成度で行動することが、なぜ結果的に成功への近道になるのか、具体的な実践法とともにお伝えします。

完璧を目指すあまり行動できない、いつも自分に厳しすぎる、周りの人との関係がうまくいかない…そんな悩みを抱えているあなたに、この記事は新しい視点と具体的な解決策を提供します。

私自身も完璧主義に苦しんできた経験から、「完璧」ではなく「十分に良い」を目指すことで、どれだけ人生が豊かになるかを実感しています。この記事を読み終える頃には、あなたも心の重荷を下ろし、もっと自由に行動できるようになっているでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 完璧主義があなたの人生を縛る5つの具体的な理由

- 「60%ルール」の考え方とその効果的な実践方法

- 完璧主義者が陥りがちな思考パターンとその対処法

- 完璧を手放して成功した具体的な事例と応用法

- 市場の反応を重視して成果を出すための実践テクニック

完璧主義が人生を縛る5つの理由

完璧主義はあなたの人生を

思わぬ形で縛っているかもしれません。

この記事を読むことで、

自分の完璧主義の傾向に気づき、

より自由で充実した

毎日を過ごせるようになりますよ。

- 決断が遅れて機会を逃してしまう

- 常に100%を求めてストレスが溜まる

- 行動に移せず成長の機会を失う

- 周囲の人との関係に亀裂が入る

- 自分の価値を成果だけで判断してしまう

これらは私たちの日常に

ひそかに入り込んでいる完璧主義の罠です。

でも大丈夫、気づくことが

変化への第一歩なんですよ。

それじゃあ、これから

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

決断が遅れて機会を逃してしまう

完璧主義の人は決断に

時間がかかりすぎる傾向があります。

なぜなら「最高の選択」を

しなければと思い込んでいるからなんですね。

例えば...

- 転職先を決められない

- 新しい趣味を始められない

- 投資のタイミングを逃す

こういった場面で

ありがちなんです。

もっと具体的に言うと、

転職を考えるとき「この会社が本当に

理想的かどうか」と何ヶ月も悩み続けたり、

「もっといい条件の求人が

出るかもしれない」と待ち続けたりします。

その間にも良い求人は

どんどん埋まっていってしまうんですよね。

実は完璧な決断というのは

ほとんど存在しないんです。

どんな選択にもメリットと

デメリットがあるものです。

決断を先延ばしにすればするほど、

チャンスの窓は閉じていきます。

完璧を求めるよりも、

「十分に良い」決断をして前に進むことが、

結果的には人生の

可能性を広げるんですよ。

常に100%を求めてストレスが溜まる

完璧主義者は常に100%の

結果を求め続けるため、

心と体に大きな

ストレスがかかります。

これが長期間続くと、

健康にも悪影響を及ぼすんですよね。

たとえば...

- 小さなミスで眠れなくなる

- 常に緊張状態が続く

- 自分を責め続ける

こんな状況に

陥りがちです。

日常生活で言えば、

仕事のプレゼン資料を作るとき、

「もっと良くできるはず」と

何度も何度も修正を繰り返して、

結局徹夜になってしまうような

ケースがよくあります。

これって実は、

完璧を追い求めるあまり、

自分自身を追い詰めている

状態なんですよね。

人間は機械じゃないので、

常に100%のパフォーマンスを

維持することは不可能です。

そもそも「完璧」という基準自体が

曖昧で達成不可能なものなんです。

80%の出来でOKと

自分に許可を出すだけで、

ストレスは大幅に減り、

むしろ全体的な生産性が

上がることも多いんですよ。

行動に移せず成長の機会を失う

完璧主義者は「完璧にできない」

という恐れから行動を先延ばしにします。

その結果、新しいことに

チャレンジする機会を逃し、

成長のチャンスを

みすみす失ってしまうんです。

例えば...

- 新しい趣味を始められない

- ビジネスアイデアを実行できない

- 新しい人間関係を築けない

こういった状況に

陥りやすいんですよね。

具体的に言うと、

「英語を話せるようになりたい」と思っても、

「完璧な発音ができるまでは

人前で話したくない」と考えて、

実践の機会を避け続けてしまう

ということがあります。

でも実は、成長というのは

失敗と試行錯誤の繰り返しなんです。

完璧にできないことを

恐れるあまり行動しないと、

その分野での上達は

ほぼ不可能になってしまいます。

「へたくそでいいから

やってみる」という姿勢が、

実は最も早く上達する

近道だったりするんですよ。

失敗を恐れず、まずは

行動してみることが大切です。

周囲の人との関係に亀裂が入る

完璧主義者は自分だけでなく、

周りの人にも高い基準を求めがちです。

そのため、知らず知らずのうちに

人間関係にストレスを生み出し、

周囲との関係に

亀裂が入ることがあるんです。

たとえば...

- 小さなミスを厳しく指摘する

- 相手の努力を認めない

- 「もっとできるはず」と期待しすぎる

こんな行動が

知らず知らずに出てしまうんです。

日常的な例を挙げると、

家族が掃除をしてくれたとき、

「ここが拭けてない」「もっと

きれいにできるはず」と指摘してしまい、

相手のやる気や自信を

奪ってしまうことがあります。

これって実は、自分が求める

「完璧」の基準を他人に押し付けているんですよね。

人はそれぞれ異なる価値観や

能力、やり方を持っています。

完璧主義を他者に求めると、

関係性が悪化するだけでなく、

お互いの信頼関係も

壊れていきます。

相手の「十分に良い」努力を

認め、感謝することが大切なんです。

自分の価値を成果だけで判断してしまう

完璧主義者は自分の価値を

「何ができたか」という成果だけで

判断しがちです。

これが自己肯定感の低下や

アイデンティティの混乱を

引き起こすことがあるんです。

例えば...

- 失敗=自分は価値がないと感じる

- 休むことに罪悪感を覚える

- 常に「もっと」を求め続ける

こういった考え方に

陥りやすいんですよね。

具体的に言うと、

試験で満点を取れなかっただけで

「自分はダメな人間だ」と

感じてしまったり、

休日にリラックスしているときも

「何か生産的なことをすべきだ」と

落ち着かなくなったりします。

でもね、人間の価値は

成果や業績だけで決まるものじゃないんです。

あなたはあなたであるだけで、

十分に価値のある存在なんですよ。

完璧な結果を出せなくても、

あなたの人間としての価値は変わりません。

自分を成果だけで判断するのをやめて、

プロセスや成長、人としての側面にも

目を向けることが大切です。

完璧主義から解放される7つの具体的方法

完璧主義の呪縛から抜け出せば、

あなたの人生は劇的に変わります。

この記事を読めば、

心の重荷を下ろして、

もっと自由に行動できるようになりますよ。

以下の7つの方法を実践してみてください:

- 「十分に良い」基準を設定する

- 小さな一歩から始める習慣をつける

- 失敗を学びの機会と捉え直す

- 時間制限を設けて作業する

- 完璧でない部分も受け入れる

- 他者の視点からフィードバックを求める

- 自分の成長過程を記録する

これらの方法は、どれも日常生活に

すぐに取り入れられるものばかりです。

完璧を求めすぎると、

かえって何も始められなくなります。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

「十分に良い」基準を設定する

「十分に良い」基準を決めることが、

完璧主義から抜け出す第一歩です。

なぜなら、100%完璧なものは

この世に存在しないからなんですよね。

例えば、こんな基準を設けてみましょう:

- 80%できていれば合格

- 締切に間に合えばOK

- 主要な目的が達成できていればよし

お弁当作りで考えてみると、

見た目は普通でも栄養バランスが

取れていれば「十分に良い」ですよね。

仕事のレポートも、

きれいな装飾よりも内容が

しっかりしていれば「十分に良い」。

実は、多くの成功者は

「完璧」ではなく「十分に良い」

レベルで次に進んでいるんです。

スティーブ・ジョブズだって、

初代iPhoneは今から見れば

完璧じゃなかったけど世に出しました。

だから、まずは「これくらいできれば

OKだな」という基準を

自分で決めてみましょう。

「十分に良い」基準があれば、

無駄な完璧さへの執着から

解放されるんですよ。

小さな一歩から始める習慣をつける

小さな一歩から始める習慣は、

完璧主義者の行動停止を打破します。

というのも、大きな目標を見ると

完璧にやろうとして動けなくなるからです。

たとえば次のような小さな一歩を踏み出してみましょう:

- 5分だけ始めてみる

- 今日は1ページだけ書く

- まずは下書きだけ作る

ダイエットを例にすると、

「3ヶ月で10kg減量」より

「今日は階段を使う」の方が始めやすいですよね。

新しい言語学習も、

「ネイティブレベルになる」より

「今日は5つの単語を覚える」方が

ハードルが低くて続けられます。

こういった小さな一歩が

実は大きな変化につながるんです。

私の友人は、毎朝5分だけ

瞑想すると決めたことから、

今では毎日30分の習慣になりました。

最初から完璧を求めずに、

小さく始めることで、

行動のハードルを下げられます。

小さな一歩を踏み出す習慣をつければ、

完璧主義の罠にはまることなく

着実に前進できるようになりますよ。

失敗を学びの機会と捉え直す

失敗は実は成長するための

最高の教材なんです。

なぜなら、失敗から学ぶことで

次はもっと上手くいく可能性が

高まるからなんですよね。

失敗を前向きに捉えるには:

- 「何がうまくいかなかったか」を分析する

- 失敗から一つでも学びを見つける

- 次回の改善点を明確にする

例えば、料理に失敗したとき、

「私は料理が下手だ」と思うのではなく、

「塩加減の調整が必要だとわかった」と

考えることができます。

プレゼンがうまくいかなかったときも、

「話すのが苦手」ではなく

「事前準備をもっとしよう」という

学びに変えられますよね。

トーマス・エジソンだって、

電球を発明するまでに何千回も

失敗したけど、それを「成功への道筋」

だと考えていました。

私も先日、大事なミーティングで

資料の準備が足りなかったんですが、

それをきっかけにチェックリストを

作るようになりました。

失敗を恐れずに、むしろ

「次に活かせる情報」として

受け止めるようにしましょう。

失敗を学びの機会と捉え直せば、

完璧を求めるプレッシャーから

解放されていきますよ。

時間制限を設けて作業する

時間制限を設けることは、

完璧主義を克服する強力な武器です。

というのも、時間が限られていると

完璧さよりも完了を優先するように

なるからなんですよね。

効果的な時間制限の例としては:

- ポモドーロテクニック(25分作業、5分休憩)

- デッドラインを自分で設定する

- 「今日中に終わらせる」と決める

例えば、メールの返信に

悩みすぎるなら「1通5分以内」と

決めてタイマーをセットしてみましょう。

レポート作成も「2時間で終わらせる」と

決めれば、本当に必要な情報だけに

集中できるようになります。

時間制限があると、脳が

「完璧よりも完成させること」に

フォーカスするんですよ。

私の場合、ブログ記事を書くとき

「3時間」と決めると、際限なく

推敲することがなくなりました。

あるプログラマーの友人も、

「バグ修正は1つ30分まで」と

ルールを作ったことで、

生産性が大幅に上がったそうです。

時間を区切って作業することで、

完璧を追求する余裕をなくし、

効率的に物事を進められるんです。

完璧でない部分も受け入れる

完璧でない部分を受け入れることは、

心の自由への第一歩です。

なぜなら、人間は本来

不完全な存在だからなんですよね。

不完全さを受け入れるには:

- 自分の弱点をリストアップする

- 「これでいい」と自分に言い聞かせる

- 完璧でなくても成功した例を集める

例えば、手作りのケーキは

少しデコレーションが崩れていても、

愛情がこもっていれば十分素晴らしいですよね。

発表資料も、少し誤字があっても

内容が充実していれば

価値あるものになります。

実は世界的な成功者たちも

完璧ではありません。

ビル・ゲイツは人前で話すのが

得意ではなかったし、

アインシュタインは暗記が苦手でした。

私も以前は報告書に

小さなミスがあると夜も眠れないほど

悩んでいましたが、今は「伝えたいことが

伝わればOK」と考えられるようになりました。

完璧でない部分があっても、

それを含めて自分自身なんだと

受け入れることができれば、

精神的な負担がグッと軽くなります。

他者の視点からフィードバックを求める

他者からのフィードバックは、

完璧主義の偏った見方を修正してくれます。

というのも、自分では気づかない

盲点を教えてもらえるからなんですよね。

効果的なフィードバックの求め方は:

- 信頼できる人に率直な意見を求める

- 「ここをもっと良くするには?」と具体的に聞く

- 批判を個人攻撃と受け取らない

例えば、プレゼン資料を作ったら、

同僚に「伝わりにくい部分はある?」と

聞いてみるといいでしょう。

料理を作ったら家族に

「味の感想を教えて」と

素直に尋ねてみましょう。

他者の目を通すと、

自分が完璧だと思っていたものの

改善点が見えてきます。

逆に、自分が不出来だと思っていたものが

「十分良い」と評価されることも

よくあるんですよ。

私の場合、書いた記事を

友人に読んでもらったところ、

自分が気にしていた部分より

全く別の箇所を指摘されて

視野が広がりました。

他者の視点を取り入れることで、

完璧さの基準が自分だけのものではなく、

より現実的なものになっていきます。

自分の成長過程を記録する

成長過程を記録することは、

完璧主義から解放される強力な方法です。

なぜなら、自分がどれだけ進歩したかを

客観的に確認できるからなんですよね。

記録する方法としては:

- 日記をつける

- ビフォーアフター写真を撮る

- 定期的に振り返りの時間を設ける

例えば、新しい趣味を始めたなら、

最初の作品と3ヶ月後の作品を

比較してみましょう。

語学学習なら、最初に書いた文章と

今書ける文章を並べてみるといいですね。

こうして記録を見返すと、

「まだまだ完璧じゃない」と思っていても、

実は大きく成長していることに

気づくことができます。

私も料理の腕前を記録するために

毎月同じメニューを作って写真に撮ることで、

少しずつ上達していることを

実感できるようになりました。

あるピアニストの友人は、

練習の録音を定期的に聴き返すことで、

自分の演奏技術の向上を

確認しているそうです。

成長過程を記録することで、

完璧でなくても着実に

進歩していることを実感でき、

完璧主義の重圧から解放されるんです。

完璧主義者が陥りがちな4つの思考パターンと対処法

完璧主義者の頭の中では、

知らず知らずのうちに自分を苦しめる思考パターンが回り続けています。

これらのパターンを理解して

対処法を身につければ、もっと自由に生きられるようになりますよ。

その4つのパターンとは、

- 白黒思考

- 「すべき」思考

- 失敗の過度な一般化

- 非現実的な成功基準

なんです。

これらは完璧主義者なら

誰もが経験するものですが、

気づかないうちに

あなたの可能性を狭めているんです。

それじゃあ、この4つの思考パターンと

その対処法について詳しく見ていきましょう。

白黒思考を段階的な評価に変換する

白黒思考とは、物事を

「完璧か失敗か」の二択でしか見られない考え方です。

この思考パターンは完璧主義者に

とても多く見られるものなんですよ。

例えば、

- テストで満点じゃないと失敗だと感じる

- プレゼンで少しでも詰まれば全てダメだと思う

- 料理が理想通りでないと全て捨てたくなる

こういった考え方が

白黒思考の典型なんです。

もっと具体的に言うと、

「この企画書は100点満点か0点かのどちらか」

と考えてしまうようなことです。

実は世の中のほとんどのことは

グラデーションで存在しているんですよね。

そこで大切なのが、

「5段階評価」のような考え方です。

例えば企画書なら、

「完璧ではないけど80点くらいはある」

と評価できるようになるといいんです。

この段階的な評価ができるようになると、

自分の成果を認められるようになります。

白黒思考から抜け出すことで、

あなたの心はずっと軽くなりますよ。

「すべき」思考を「したい」思考に切り替える

「すべき」思考というのは、

「こうあるべき」という強迫観念のことです。

これが強すぎると、

自分を追い詰めてしまうんですよね。

例えば、

- 毎日勉強すべき

- いつも笑顔でいるべき

- 失敗は絶対に避けるべき

このような「べき」が多すぎると、

心が疲れてしまいます。

特に「私は完璧であるべき」

という思いは重荷になりがちです。

この「すべき」を「したい」に

変えるだけで気持ちが楽になります。

例えば「毎日勉強すべき」を

「知識を増やしたいから勉強したい」に変えると、

モチベーションが内側から

湧いてくるようになるんですよ。

私も以前は「毎日ブログを更新すべき」

と思っていました。

でも「読者に役立つ情報を届けたい」

という思いに切り替えたら、

書くことが苦痛から楽しみに

変わったんです。

「すべき」から「したい」への転換は、

完璧主義からの解放への第一歩です。

失敗を過度に一般化する傾向を修正する

失敗の過度な一般化とは、

一つの失敗からすべてがダメだと考えてしまうことです。

これは完璧主義者に

特によく見られる思考パターンなんですよ。

例えば、

- 一度のミスで「私は無能だ」と思う

- プレゼンで失敗したら「人前で話すのは向いていない」と決めつける

- 料理が失敗したら「私は料理が下手だ」と思い込む

こういった考え方が、

チャレンジする気持ちを奪ってしまうんです。

特に「一度上手くいかなかったから、

二度と成功しない」という考えは危険です。

この思考パターンを修正するには、

「これは一時的なこと」と捉えることが大切。

例えば「今回のプレゼンは

うまくいかなかったけど、次は改善できる」

と考えるようにしましょう。

アインシュタインも学生時代は

数学が苦手だったと言われています。

もし彼が「数学が苦手だから

科学者には向いていない」と思っていたら、

相対性理論は生まれなかったかもしれません。

失敗は単なる一時的な出来事であり、

あなた自身の価値を決めるものではないんです。

成功の基準を現実的なものに調整する

成功の基準が非現実的だと、

いつまでも満足できない状態が続きます。

完璧主義者はついつい

手の届かない高い基準を設定してしまうんですよね。

例えば、

- 初めての料理でプロ級の味を期待する

- 新しい言語を1か月でネイティブレベルにしようとする

- 初めてのマラソンでいきなり3時間切りを目指す

こういった非現実的な期待が、

自分を追い詰める原因になっています。

「初心者なのに、なぜプロと

同じレベルを求めるのか?」

と考えてみてください。

成功の基準を調整するには、

「現在の自分からの成長」に注目するといいんです。

例えば「昨日より500メートル

長く走れた」というのも立派な成功です。

私も英語学習で挫折しそうになりましたが、

「ネイティブになる」という目標から

「日常会話ができるようになる」

という現実的な目標に変えたことで、

継続できるようになりました。

現実的な基準を設定することで、

小さな成功を積み重ねられるようになりますよ。

完璧主義を手放して成功した3つの実例

完璧主義はあなたの成功を

妨げている可能性が高いです。

実は「完璧」を諦めた人ほど、

思いがけない成功を手にしています。

その具体例が次の3つです。

- 締切に間に合わせるために80%の完成度で提出した営業企画

- 途中経過を共有することで改善点を早期発見したプロジェクト

- 失敗を繰り返しながら最終的に目標を達成したスタートアップ企業

どの例も完璧主義から

抜け出したからこそ成功しました。

完璧を目指すより「まずやってみる」

方が断然良い結果につながるんです。

それでは、これから

それぞれ解説していきます。

締切に間に合わせるために80%の完成度で提出した営業企画

「80%の完成度」で提出した

企画書が大成功を収めました。

なぜなら、完璧を求めず

期限内に出したことで

チャンスを逃さなかったからです。

例えば...

- 大手企業向けの新規営業企画

- 競合他社より先に提案できた

- クライアントからの早期フィードバックが得られた

ある営業マンは提案書の

デザインや文言に悩み続けていました。

でも「これ以上時間をかけると

チャンスを逃す」と判断し、

あえて80%の状態で提出したんです。

すると意外なことに、クライアントは

「早く見せてくれてありがとう」と

喜んでくれたんですよね。

さらに言うと、クライアントからの

フィードバックを受けて修正した方が

結果的に相手の求める提案になりました。

もし完璧を求めて提出が

遅れていたら、競合他社に

先を越されていたかもしれません。

完璧よりも「タイミング」が

重要だったというわけです。

この例が示すように、80%の

完成度でも十分成功できるんです。

途中経過を共有することで改善点を早期発見したプロジェクト

途中経過を積極的に共有した

チームが大きな成功を収めました。

これは完璧な成果物を

目指すよりも、早めに意見を

もらう方が効率的だったからです。

例えば...

- アプリ開発プロジェクト

- 毎週のデモ版を関係者に見せた

- 完成前に重大な欠陥を発見できた

あるIT企業では、従来は

「完成してから見せる」という

文化がありました。

しかし新しいプロジェクトでは

あえて未完成の状態で毎週

進捗を共有することにしたんです。

最初は恥ずかしさもありましたが、

早い段階でユーザーの声を

聞けたことが大きな利点でした。

例えば、完成間近になって

「このボタンの配置は使いにくい」

という指摘を受けるより、

設計段階で気づけた方が

修正コストが圧倒的に低いんです。

実際、このプロジェクトでは

完成の3週間前に重大なバグを

発見することができました。

もし完成後に見つかっていたら

大問題になっていたでしょう。

このように、途中経過を

共有することで早期に問題を

発見できるメリットは大きいんです。

失敗を繰り返しながら最終的に目標を達成したスタートアップ企業

失敗を恐れずに挑戦し続けた

スタートアップが大成功しました。

完璧な計画よりも、実際に

試行錯誤した経験が

成功への鍵だったんです。

例えば...

- 最初の商品は全く売れなかった

- 顧客の声を聞いて何度も修正した

- 5回目の挑戦でようやく成功した

あるスタートアップ企業は

最初のサービスリリース後、

ほとんど売上がありませんでした。

しかし彼らは「失敗は成功の素」と

考え、顧客の声を徹底的に

聞いて改良を重ねたんです。

2回目、3回目と失敗しても

諦めずに修正を続けました。

特に印象的だったのは、

CEOが「私たちは完璧を目指さない。

代わりに素早く失敗し、

素早く学ぶことを目指す」と

言っていたことです。

この姿勢のおかげで、5回目の

チャレンジでついに市場に

受け入れられる商品が完成しました。

もし彼らが最初から完璧な

商品を目指していたら、

何度も挑戦する勇気は

なかったかもしれません。

このように、失敗を許容する

文化こそが、最終的な

成功につながるんです。

60%ルールを活用すべき5つの理由

完璧を目指すことは時に

あなたの成長を妨げます。

60%ルールを活用すれば、

より多くの成果を生み出せるんです。

このルールを使うべき理由は

こちらの5つです。

- 完璧を目指すより多くの成果を出せるから

- 早期にフィードバックを獲得できるから

- 市場の反応を素早く把握できるから

- 複数のプロジェクトに挑戦できるから

- リソースを効率的に活用できるから

これって言われてみれば

当たり前のことかもしれません。

でも実際に実践している人は

思ったより少ないんですよね。

それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

完璧を目指すより多くの成果を出せるから

完璧を目指すより60%の完成度で

出した方が成果は増えるんです。

なぜなら完璧主義は行動の

ブレーキになりがちだからです。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 記事を書こうとして何度も書き直してしまう

- SNS投稿を完璧にしようとして結局投稿できない

- 動画編集に時間をかけすぎて公開が遅れる

これって本当にもったいない

時間の使い方なんですよね。

特に初心者のうちは、

10個の60%の作品の方が、

1個の完璧な作品より価値があります。

なんでかというと、たくさん

作ることで上達が早いからです。

私も最初はブログ記事を

完璧に仕上げようとしていました。

1記事書くのに3日もかけて

結局公開できないことも多かったんです。

でも60%ルールを知ってからは、

毎日1記事出せるようになりました。

完璧を追い求めるより、

まずは出してみることが大切です。

そうすれば結果的に

多くの成果を生み出せるんです。

早期にフィードバックを獲得できるから

60%の完成度で出すと、

早くフィードバックがもらえます。

これがすごく重要なポイントで、

成長スピードが段違いになるんです。

例えば、

- 「ここがわかりにくい」という指摘

- 「もっとこの部分を詳しく知りたい」という要望

- 「この表現は誤解を招く」というアドバイス

こういった生の声は

何よりも価値があります。

自分では気づけなかった

改善点が見えてくるんですよね。

私の場合、YouTubeで

60%クオリティの動画を出したら、

コメント欄でたくさんの質問をもらいました。

最初は恥ずかしかったけど、

その質問をもとに次の動画を

作ったらめちゃくちゃ反応が良かったんです。

だから言えるのは、

早めに出すことで得られる

フィードバックは宝物だということ。

完璧を目指して1か月後に出すより、

60%でも今日出した方が

成長スピードは圧倒的に速くなります。

早期フィードバックこそが

あなたの成長を加速させる鍵なのです。

市場の反応を素早く把握できるから

60%ルールを使うと、

市場の反応がすぐわかります。

これって実はビジネスでも

個人でも超重要なことなんです。

例えば、

- 記事のどの部分が読者の心を動かしたか

- どんな内容に「いいね」が集まるか

- どういうタイトルがクリックされやすいか

こういった情報はお金では

買えない価値があるんですよ。

特にネット上では

トレンドの移り変わりが早いので、

素早く反応を見ることが大切です。

私も最初は「これは絶対ウケる!」

と思った記事が全然反応なくて、

逆に適当に書いた記事が

バズったりすることがありました。

こういう経験を通して、

市場が本当に求めているものが

見えてくるんですよね。

だからこそ、60%の完成度でも

どんどん出して、反応を見る。

その繰り返しが、あなたの

コンテンツを磨いていくんです。

市場の声を早く聞くことで、

無駄な努力を減らせるんですよ。

複数のプロジェクトに挑戦できるから

60%ルールを使えば、

いろんなことに挑戦できます。

これって本当に大きな

メリットだと思うんです。

たとえば、

- ブログとYouTubeの両方を始められる

- 複数のジャンルの記事を書ける

- 違う形式のコンテンツを試せる

こうやっていろんなことを

試せるのは素晴らしいことです。

一つのことを完璧にしようとすると、

他のことに手が回らなくなりますよね。

私も最初はブログだけに

集中していたんですが、

60%ルールを知ってからは

YouTubeやポッドキャストにも

挑戦できるようになりました。

すると思わぬところで

チャンスが生まれたんです。

例えば、ポッドキャストから

講演依頼をいただいたり。

これって完璧主義だったら

絶対に起きなかったことですよね。

だからこそ、60%の完成度で

たくさんのことに挑戦する。

そうすることで、思わぬ

成功の種が見つかるんです。

リソースを効率的に活用できるから

60%ルールを使うと、

時間やエネルギーを無駄にしません。

これって特に個人で活動している

人には超重要なポイントです。

例えば、

- 3時間で完成する60%の記事と、10時間かける90%の記事

- 2日で作る60%の動画と、2週間かける90%の動画

- 30分で作る60%のデザインと、1日かける90%のデザイン

どっちが効率的かは

明らかですよね。

リソースには限りがあるので、

最小限の労力で最大の効果を

得ることが大切なんです。

私も昔は一つの記事に

何日もかけていましたが、

今は「これでいいや」と思ったら

すぐに公開するようにしています。

すると、同じ時間で3倍以上の

コンテンツが作れるようになりました。

しかも面白いことに、

反応の差はほとんどないんです。

つまり、完璧を目指して

時間をかけても、得られる

リターンはそれほど変わらない。

だからこそ、リソースを

効率的に使える60%ルールは

とても賢い選択なんです。

60%ルールを実践する4つのステップ

完璧を求めすぎると何も

生み出せなくなるんです。

60%の完成度で出せば、

早くフィードバックがもらえて成長できます。

その実践方法として、

- STEP1. 最低限必要な要素を明確にする

- STEP2. 期限を厳格に設定する

- STEP3. フィードバックを積極的に求める

- STEP4. 改善点を次の制作に活かす

この4つのステップを

押さえておくことが大切です。

どれも簡単にできることばかりなので、

今すぐ始められますよ。

それでは、各ステップについて

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 最低限必要な要素を明確にする

最低限必要な要素を

最初に決めておくことが大切です。

これをしっかり決めておけば、

迷わずに前に進めるようになります。

例えば、

- 伝えるべき核となる情報

- 読者が求めている解決策

- 最低限の品質基準

このような要素を

明確にしておくんです。

ブログ記事なら「見出し構成と

主要な論点」だけでもOKです。

動画なら「伝えたい3つの

ポイントと結論」でも十分。

ここで大事なのは、

すべてを盛り込もうとしないこと。

あれもこれもと欲張ると、

結局何も完成しなくなります。

だから、本当に必要な

60%の要素だけを決めましょう。

最低限の要素さえ明確にしておけば、

あとは自然と形になっていきますよ。

STEP2. 期限を厳格に設定する

期限を厳格に設定することは、

60%ルールの核心部分です。

なぜなら、期限がないと

いつまでも完璧を求めてしまうからなんです。

たとえば、

- 「今日の17時までに書き上げる」

- 「2時間以内に動画を編集する」

- 「30分でツイート3つ作成する」

こんな具体的な期限を

自分に課すんです。

短い期限を設定することで、

本当に必要なことに集中できます。

私も以前は「もっと良くしたい」と

何日も記事を書き直していました。

でも「今日の15時までに投稿」と

決めてからは、作業効率が3倍になったんです。

期限を守るコツは、

少し厳しめに設定すること。

余裕があると思うと

ついダラダラしてしまいますよね。

だから、ちょっとキツイなと

感じる期限がちょうどいいんです。

期限を守ることで、

60%の完成度で出す習慣が身につきます。

STEP3. フィードバックを積極的に求める

フィードバックを積極的に

求めることがとても重要です。

なぜなら、自分では気づけない

改善点が見えてくるからなんですね。

例えば、

- SNSでの反応を確認する

- 信頼できる仲間に意見を求める

- 読者からのコメントを集める

こういった方法で

フィードバックを集めましょう。

特に初めのうちは、

批判的な意見も貴重な情報です。

「ここがわかりにくい」という

指摘は次回の改善につながります。

私も最初は批判が怖くて

フィードバックを避けていました。

でも勇気を出して意見を求めたら、

思いもよらないアイデアをもらえたんです。

ここで大切なのは、

感情的にならないこと。

「自分の作品=自分自身」と

考えないようにしましょう。

フィードバックは作品をより良くする

ための情報だと割り切るんです。

積極的にフィードバックを求めれば、

次の制作がグンと良くなりますよ。

STEP4. 改善点を次の制作に活かす

改善点を次の制作に活かすことが、

60%ルールの最大のメリットなんです。

このステップをしっかりやれば、

どんどん成長していけるからです。

たとえば、

- 読者から指摘された点をメモする

- 自分でも気づいた改善点をリスト化する

- 次回の制作前に必ずチェックする

こういった習慣を

身につけるといいでしょう。

改善点は具体的であればあるほど、

次回に活かしやすくなります。

「わかりにくい」ではなく

「導入部分が長すぎる」というように。

私も以前は同じ間違いを

何度も繰り返していました。

でも改善点をノートにまとめ始めてから、

制作の質が格段に上がったんです。

大事なのは、すべてを

一度に改善しようとしないこと。

一番重要な1〜2点に絞って

次回に活かすのがコツです。

改善点を着実に活かしていけば、

60%の完成度でも十分な価値を

提供できるようになりますよ。

60%ルールを様々なコンテンツに適用する方法3つ

完璧を求めすぎると、

結局何も生み出せなくなります。

60%ルールを知れば、

あなたの発信力が劇的に上がりますよ。

その方法が、

- ブログ記事は骨子と主要ポイントを押さえる

- SNS投稿はコア情報とインパクトを優先する

- 動画コンテンツは伝えたい内容を簡潔にまとめる

なんです。

どれも「完璧」じゃなくて

「十分伝わる」レベルを目指すんです。

これを使えば、あなたの

コンテンツ制作が加速しますよ。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

ブログ記事は骨子と主要ポイントを押さえる

ブログは骨組みと

大事なポイントだけ押さえればOKです。

完璧な記事より、読者が

求める情報をサクッと届ける方が価値があるんですよ。

例えば、

- 見出しと結論をハッキリさせる

- 具体例は1〜2個に絞る

- 専門用語は最小限にする

こういう風に

シンプルにまとめるんです。

特に見出しは記事の地図みたいなもので、

読者はここを見て「読むべきか」を判断します。

だから見出しと各パートの

最初の1〜2文に力を入れるんです。

もっと具体的に言うと、

「ダイエットの記事」なら「1ヶ月で5kg減らす方法」

という見出しと、その方法を3つだけ紹介する。

細かい栄養素の説明とかは

後回しでいいんですよ。

読者が求めているのは

「すぐに使える情報」なんです。

だから完璧な記事より、

骨子がしっかりした記事の方が喜ばれます。

60%の完成度でも、

主要ポイントさえ押さえていれば十分なんです。

SNS投稿はコア情報とインパクトを優先する

SNSでは核となる情報と

インパクトだけに集中するのがコツです。

なぜかというと、ユーザーの

注目を引く時間はほんの数秒しかないからなんです。

具体的には、

- 最初の一文で興味を引く

- 画像や絵文字で視覚的インパクトを出す

- 伝えたいことは1つだけに絞る

こんな感じで

シンプルにするんです。

特にInstagramやTwitterでは、

最初の一文が見えるか見えないかで拡散が変わります。

だから「昨日こんなことがあって...」

なんて書き出しじゃなくて、

「10分で作れる最強の朝食」みたいに

インパクト重視で書くんです。

例えば料理の投稿なら、

レシピの全工程を書くんじゃなくて

「バナナとヨーグルトだけで絶品デザート」

という核心だけ伝えればいいんです。

細かい分量や手順は

コメントで聞かれたら答えればOK。

SNSは完璧な情報より、

人の心を動かすインパクトが大事なんです。

だからこそ、60%の完成度でも

コア情報とインパクトさえあれば十分なんですよ。

動画コンテンツは伝えたい内容を簡潔にまとめる

動画では伝えたいことを

シンプルにまとめるのが成功の秘訣です。

長々と話すより、視聴者が

欲しい情報をコンパクトに届ける方が効果的なんですよ。

例えば、

- 最初の10秒で内容を予告する

- 3つ以内のポイントに絞る

- 余計な前置きをカットする

こんな風に

簡潔にするのがコツです。

特にYouTubeでは、最初の

10〜15秒で視聴者を引き込めないと

すぐに離脱されてしまいます。

だから「今日は〇〇について

3つのポイントを話します」と

最初に宣言するだけで視聴率が上がるんです。

具体的には、料理動画なら

「失敗しないパスタの茹で方3つのコツ」と

最初に言って、すぐに本題に入るんです。

挨拶や自己紹介に

時間をかけすぎないことが大切。

視聴者が求めているのは

あなたの情報であって、完璧な映像美ではないんです。

だからこそ、60%の完成度でも

伝えたい内容さえ簡潔にまとまっていれば

十分価値のある動画になるんですよ。

60%ルールでコンテンツ制作を成功させる4つのポイント

完璧を目指すより60%の完成度で

コンテンツを出した方が成功します。

この記事を読めば、あなたも

迷わずコンテンツを出せるようになりますよ。

ポイントは以下の4つです。

- コンテンツの特性に合わせた基準を設定する

- 市場のトレンドに合わせてタイミングを見極める

- 得られたフィードバックを体系的に整理する

- 改善サイクルを高速で回す仕組みを作る

これらのポイントを押さえれば、

あなたのコンテンツ制作が劇的に変わります。

どれも実践しやすいものばかりなので、

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

それでは、それぞれのポイントについて

詳しく解説していきます。

コンテンツの特性に合わせた基準を設定する

コンテンツごとに60%の基準は

全然違うものになるんです。

なぜなら、ブログと動画とSNSでは

求められる完成度が異なるからですね。

例えば、

- ブログは情報の正確さが重要

- 動画は音質と映像のクオリティ

- SNSは一目で伝わるインパクト

このように、コンテンツによって

重視すべきポイントが変わってきます。

もっと具体的に言うと、

ブログなら誤字脱字がなくて情報が正確であれば、

デザインは後回しでもOKかもしれません。

一方、インスタグラムの投稿なら

画像のクオリティが何よりも大事ですよね。

だから最初に「このコンテンツでは

何が60%なのか」を決めておくことが大切。

これを決めておかないと、いつまでも

「まだ完璧じゃない」と公開できなくなります。

あなたのコンテンツの特性に合わせて、

60%の基準をはっきり設定しましょう。

市場のトレンドに合わせてタイミングを見極める

タイミングを見極めることは、

60%ルールの重要な要素なんです。

なぜかというと、完璧を目指してる間に

トレンドが過ぎ去ってしまうことがあるからです。

たとえば、

- 旬のニュースに関するコンテンツ

- 季節限定の話題

- 突然流行ったトレンド

こういったものは、タイミングを

逃すと価値が大きく下がってしまいます。

特にSNSでは、話題になっている時に

投稿するかどうかで反応が全然違います。

私も以前、ある話題について

「もっと調べてから」と思っているうちに、

その話題が過ぎ去ってしまった経験があります。

あのとき60%の完成度でも

出していれば良かったと後悔しました。

完璧よりもタイミングを優先すべき場面は

たくさんあるんですよね。

だからこそ、市場の動きを常に意識して、

「今出すべきか」を判断することが大切です。

トレンドに乗るなら、60%でも

すぐに出す決断をしましょう。

得られたフィードバックを体系的に整理する

フィードバックは宝物なんですが、

ただ集めるだけじゃもったいないです。

きちんと整理して次に活かせるよう

体系化することが成功への近道なんです。

例えば、

- 良かった点と改善点を分ける

- コンテンツの要素ごとに分類する

- 優先度をつける

このように整理することで、

次に何をすべきかが明確になります。

具体的には、表計算ソフトやノートアプリで

「コメント内容」「カテゴリ」「優先度」などの

項目を作って記録していくといいですよ。

私自身、YouTubeで動画を出した時、

コメントをただ読むだけでなく分類したことで、

次の動画で何を改善すべきか一目瞭然でした。

フィードバックの整理がないと、

同じ失敗を繰り返してしまうこともあります。

ですから、60%で出したコンテンツへの

反応はしっかり記録して整理しましょう。

体系的に整理されたフィードバックこそが

あなたのコンテンツを成長させる栄養素です。

改善サイクルを高速で回す仕組みを作る

改善サイクルを速く回すことが、

60%ルールの真の威力なんです。

というのも、完璧を目指すより

素早く改善を繰り返す方が結果的に

高品質なコンテンツになるからなんですね。

具体的には、

- 週単位の改善目標を設定する

- テンプレートを作っておく

- 定期的な振り返りの時間を確保する

こうした仕組みがあると、

改善が習慣化されていきます。

例えば、ブログ記事なら

基本的な構成をテンプレート化しておけば、

次回からの制作時間が短縮できますよね。

私も最初は一つの記事に何日もかけていましたが、

今では「まずは60%で出す→改善」という

サイクルを回すことで、質も量も向上しました。

さらに、カレンダーに「フィードバック確認日」

などと設定しておくと、忘れずに改善できます。

大切なのは、完璧を目指して立ち止まるより

改善サイクルを回し続けることなんです。

高速で改善サイクルを回せる仕組みを

作ることで、あなたのコンテンツは

どんどん洗練されていきますよ。

市場反応を重視すべき5つの理由

あなたが作ったものの価値は、

実は市場だけが決められるんです。

この事実を受け入れれば、

ビジネスの成功率がグンと上がります。

その重要な理由が、

- お客様が最終的な判断者となるから

- 理想を追求するだけでは本当のニーズがわからないから

- 早期リリースが改善の機会を生み出すから

- 自己評価より実績が重要だから

- 継続的な成長につながるから

なんですよね。

これらはどれも密接に関係していて、

成功への道筋を示してくれます。

では、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

お客様が最終的な判断者となるから

お客様こそが、あなたの商品やサービスの

最終的な判断者なんですよ。

どんなに自分が素晴らしいと思っても、

お客様が「いいね!」と言わなければ意味がないんです。

例えば、

- 自分では完璧だと思った商品が全く売れない

- お客様の反応を見て初めて気づく欠点がある

- 予想外の使い方で喜ばれることがある

こんなことって、

ビジネスではよくあることですよね。

特に新しい商品を出すとき、

自分の思い込みだけで進めると危険です。

私の友達は手作りアクセサリーを

販売し始めたときの話をしてくれました。

彼女は最初、自分の好みだけで

デザインを決めていたそうです。

でも実際に売り始めたら、

全然違うタイプが人気になったんですって。

お客様の声を聞かなかったら、

その大ヒット商品は生まれなかったんです。

だからこそ、早めに市場に出して

実際の反応を見ることが大切なんですよ。

理想を追求するだけでは本当のニーズがわからないから

完璧を求めすぎると、

実はチャンスを逃してしまうんです。

理想ばかり追いかけていると、

お客様が本当に求めているものが見えなくなります。

たとえば、

- 完璧な商品を作ろうとして発売が遅れる

- 自分の考える「良いもの」がお客様の求めるものと違う

- 小さな改善を重ねる機会を失ってしまう

こういうことが

よく起こるんですよね。

特に新しいサービスを始めるとき、

最初から完璧にしようとするのは危険です。

私がブログを始めたとき、

デザインや内容を完璧にしようとして、

スタートが3ヶ月も遅れてしまいました。

でも実際に始めてみると、

読者が求めていたのは見た目の美しさより

役立つ情報の速さだったんです。

もっと早く始めていれば、

より多くのフィードバックを得られたのに…と後悔しました。

だから、理想を追い求めるより、

まずは出してみることが大切なんですよ。

早期リリースが改善の機会を生み出すから

早く市場に出すことで、

実はたくさんの改善チャンスが生まれるんです。

お客様からのフィードバックこそが、

最高の改善ヒントになるんですよ。

例えば、

- 実際の使用場面で見つかる問題点

- 予想もしなかった使い方の発見

- お客様自身が提案してくれる改善アイデア

こういった貴重な情報は、

実際に使ってもらわないと得られません。

特にオンラインサービスなんかは、

小さな変更をすぐに反映できるので、

早めに出すメリットが大きいです。

私の知り合いは料理レシピアプリを

作ったときの話をしてくれました。

彼は最初の版を早めに公開したところ、

ユーザーから「買い物リスト機能が欲しい」

という要望がたくさん来たそうです。

彼はその機能を追加したら、

アプリの人気が一気に高まったんです。

もし完璧を求めて遅れていたら、

この重要な機能に気づかなかったかもしれません。

だからこそ、早く出して

どんどん改善していく姿勢が大切なんです。

自己評価より実績が重要だから

自分で「いいね!」と思っても、

それは単なる自己満足かもしれないんです。

実際の市場での実績こそが、

本当の価値を証明してくれます。

たとえば、

- 自分では普通だと思った商品が大ヒットする

- 自信作が思ったほど反応を得られない

- お客様の反応から見えてくる真の価値

こんなギャップは

ビジネスではよくあることなんです。

特に創業したばかりのときは、

自分の感覚だけを信じるのは危険です。

私がメルマガを始めたとき、

最も力を入れた記事よりも、

サクッと書いた日常の気づきの方が

読者からの反応が良かったんです。

これには本当に驚きました。

私の価値基準とお客様の求めるものには

大きな違いがあったんですね。

だから自己評価に固執せず、

実際の反応を重視することが

成功への近道なんですよ。

継続的な成長につながるから

市場の反応を見ながら進むと、

実は持続的な成長が可能になるんです。

お客様の声に耳を傾けることで、

ビジネスは進化し続けられるんですよ。

例えば、

- 小さな改善を積み重ねて大きな成長につなげる

- 市場の変化にすぐに対応できる

- 失敗から学んで次に活かせる

こういった継続的な

改善サイクルが作れるんです。

特に競争の激しい分野では、

常に改善し続けることが生き残る鍵です。

私の友人は小さなカフェを経営していて、

お客様のコメントカードを毎日チェックし、

少しずつメニューや店内環境を改善してきました。

最初は小さな店でしたが、

5年後には地域で一番人気のカフェに

成長したんですよ。

これはお客様の声を大切にして、

継続的に改善してきた結果なんです。

だからこそ、市場の反応を見ながら

一歩ずつ成長していくことが大切なんですよ。

市場反応を活用した改善プロセス6つ

市場の反応こそが、あなたの成功を左右する最大の判断材料なんです。

この記事を読めば、お客様からのフィードバックを活かして、どんどん商品やサービスを良くしていけますよ。

この記事では以下の6つのステップを解説します:

- ポジティブな反応の要因を特定する

- 成功したアプローチを継続的に活用する

- 批判を成長の機会として受け入れる

- 具体的な改善点をリスト化する

- 優先順位をつけて修正を実施する

- 改善結果を測定して効果を確認する

これらのステップを順番に実践すれば、お客様の声を活かした改善サイクルが回せるようになります。

どんな小さな反応も見逃さず、成長のチャンスに変えていくための方法を詳しく解説していきますね。

ポジティブな反応の要因を特定する

良い反応があったときは、なぜそうなったのか徹底的に調べることが大切です。

お客様が「いいね!」と思った理由を知れば、次も同じように成功できる可能性が高まるんですよ。

例えば、こんなポイントをチェックしてみましょう:

- どの部分に反応が良かったのか

- どんな言葉に反応してくれたのか

- いつ、どこで反応が起きたのか

お客様が「これいいね!」と言ってくれた商品の特徴を書き出してみると、思わぬ発見があったりします。

SNSで投稿した内容に「いいね」がたくさんついたら、その投稿の何が受けたのか分析してみるんです。

実は、私も先日ブログ記事を書いたら、いつもの3倍も読まれたことがありました。

よく調べてみると、タイトルに「たった5分で」という言葉を入れたことと、最初の3行で結論を書いたことが良かったみたいです。

このように成功の要因が分かれば、次回も同じように書けますよね。

良い反応の裏には必ず理由があるので、その「なぜ」を徹底的に探ることで、次の成功につながるヒントが見つかるんです。

成功したアプローチを継続的に活用する

うまくいったやり方は、どんどん続けていくべきです。

成功体験を積み重ねることで、お客様の信頼も高まり、さらに良い結果が生まれやすくなります。

成功したアプローチを続ける時のポイントはこんな感じ:

- 何がうまくいったのか記録しておく

- 少しずつ改良を加えながら続ける

- 同じパターンを応用できる場面を探す

例えば、お客様アンケートで高評価だった商品の特徴を次の商品にも取り入れるといいですね。

SNSの投稿で反応が良かった書き方があれば、その形式を使い続けることで、ファンが増えていきます。

私の友達は料理教室を開いているんですが、「手順をイラスト付きで説明する」というやり方が大好評だったんです。

そこで彼女は、すべてのレシピにイラストを加えるようにしたところ、参加者の満足度がグンと上がったそうです。

でも、ただ同じことを繰り返すだけじゃなくて、少しずつ改良を加えることも忘れないでくださいね。

成功したアプローチは宝物です。それを大切に育てながら、継続的に活用していくことで、安定した成果を上げられるようになります。

批判を成長の機会として受け入れる

批判やネガティブな意見こそ、実は最高の成長チャンスなんです。

そういった意見を素直に受け止めることで、自分では気づけなかった問題点が見えてくることがあります。

批判を活かすためのステップはこんな感じ:

- 感情的にならず、冷静に内容を分析する

- 具体的な問題点を抽出する

- 個人攻撃と建設的な批判を区別する

例えば、「このアプリは使いにくい」という批判を受けたら、どこが具体的に使いにくいのか掘り下げてみましょう。

「説明書がわかりにくい」という意見なら、説明書の改善に取り組むきっかけになります。

私自身も以前、作ったウェブサイトについて「ボタンが小さくて押しにくい」という批判を受けたことがあります。

最初は少し落ち込みましたが、実際にスマホで確認してみると確かに押しにくかったんです。そこでボタンサイズを大きくしたら、使いやすさが格段に向上しました。

ただし、「こんなの誰が使うんだ」のような具体性のない批判は、あまり参考にならないので気にしすぎる必要はありません。

批判は誰でも最初は受け入れがたいものですが、それを乗り越えて改善に活かせる人こそが、長期的に成功できるんですよ。

具体的な改善点をリスト化する

改善するためには、何をどう変えるのか明確にすることが大切です。

曖昧な状態では行動に移せないので、具体的な改善点をリストにして見える化しましょう。

効果的なリスト化のコツはこんな感じ:

- 大きな問題を小さな課題に分解する

- できるだけ具体的な言葉で書き出す

- 「〜する」という行動形式で書く

たとえば「商品の説明をわかりやすくする」ではなく、「専門用語を減らし、イラストを3つ追加する」のように具体的に書くんです。

「ウェブサイトの読み込みを速くする」ではなく、「画像サイズを最適化し、不要なプラグインを削除する」という具体的な行動にします。

私の知り合いは飲食店を経営していて、お客様から「待ち時間が長い」という意見をもらったことがありました。

そこで彼は改善点を具体的にリスト化したんです。「前菜の準備を事前にしておく」「オーダーの取り方を変える」「厨房のレイアウトを変更する」といった具合に。

このリストがあったからこそ、スタッフ全員が同じ方向を向いて改善に取り組めたそうです。

具体的なリストがあれば、何から手をつければいいかが明確になり、改善の進捗も確認しやすくなるんですよ。

優先順位をつけて修正を実施する

すべての改善点を一度に対応するのは難しいので、優先順位をつけて取り組むことが大切です。

重要なことから順番に対応することで、効率よく成果を上げられます。

優先順位をつける時のポイントはこんな感じ:

- お客様への影響が大きいものを優先する

- 簡単に直せるものから着手する

- コストと効果のバランスを考える

例えば、商品の致命的な不具合は、見た目の改善よりも優先して対応すべきですよね。

ウェブサイトなら、購入ボタンの不具合は、デザインの微調整より先に直すべきです。

私の友人は小さな雑貨店を経営していて、お客様からいくつか改善要望をもらったことがあります。

「値札が見にくい」「店内が狭い」「商品の種類を増やしてほしい」という3つの要望があったとき、彼女はまず「値札を大きくする」ことから始めました。

なぜなら、それが最も簡単で、すぐに効果が出せると判断したからです。実際、その小さな変更だけでも、お客様の満足度がかなり上がったそうですよ。

優先順位をつけることで、限られた時間とリソースを最大限に活かせます。小さな成功体験を積み重ねることで、大きな改善へとつながっていくんです。

改善結果を測定して効果を確認する

改善したら必ず効果を測定することが大切です。

実際に良くなったのかを数字で確認することで、次の改善にも活かせるようになります。

効果測定のポイントはこんな感じ:

- 改善前と改善後を比較する

- 具体的な数値で効果を測る

- お客様の反応も合わせて確認する

例えば、ウェブサイトの改善なら、アクセス数や滞在時間、購入率などの変化を見るといいですね。

商品の改善なら、売上や返品率、お客様レビューの評価などをチェックします。

私もブログの記事の書き方を変えたとき、「読了率」という指標を使って効果を測定しました。

以前は記事の最後まで読んでくれる人が40%だったのが、書き方を変えたら65%まで上がったんです。この数字があったからこそ、自信を持って新しい書き方を続けられました。

ただし、短期間での変化だけでなく、長期的な効果も見ることが大切です。一時的に良くなっても、すぐに元に戻ってしまうこともありますからね。

効果測定をしっかり行うことで、「なんとなく良くなった気がする」ではなく、「確実に〇〇%改善した」と自信を持って言えるようになります。

セールスレターが完璧でなくても売れる5つの理由

あなたが苦労して書いた

セールスレターが売れないとき、

実は完璧を目指しすぎてるのが

原因かもしれないんです。

意外かもしれませんが、

完璧じゃなくても売れる理由があります。

その理由が以下の5つなんです。

- 明確な価値提案があれば十分だから

- ターゲットオーディエンスを理解していれば伝わるから

- 感情的アピールが共感を生み出すから

- 社会的証明で信頼性を確保できるから

- 使いやすいデザインが顧客体験を向上させるから

これらの要素さえ押さえておけば、

60点程度の完成度でも十分売れるんです。

むしろ早く出して改善していった方が、

最終的には良い結果につながります。

それではこれから、それぞれの理由を

詳しく解説していきますね。

明確な価値提案があれば十分だから

明確な価値提案があれば、

他の部分が完璧でなくても売れるんです。

なぜなら、お客さんが本当に知りたいのは

「これで何が解決するの?」だけだからです。

例えば、

- 「このツールで作業時間が半分になります」

- 「この方法で毎月10万円の副収入が得られます」

- 「このサプリで朝の目覚めが変わります」

こういう明確な価値提案があると、

お客さんの心をグッと掴めます。

特に「Before/After」が

はっきりしていると効果的です。

「今こんな悩みがあるけど、

これを使うとこんな未来になれる」

というイメージが湧きやすくなります。

私の知り合いは文章力に自信がなくて

セールスレターを出し渋っていました。

でも「時間を50%節約できる家事術」

という明確な価値提案だけで勝負したら、

予想以上の反響があったんです。

だから完璧な文章よりも、

価値提案の明確さを優先すべきなんです。

お客さんが「これ欲しい!」と

思える価値提案こそが最重要なのです。

ターゲットオーディエンスを理解していれば伝わるから

ターゲットを理解していれば、

完璧な文章でなくても響くんです。

これは、相手の悩みや欲求を

知っているから可能になることなんですね。

例えば、

- 子育て中のママの「時間がない」悩み

- 40代男性の「健康不安」

- 起業初心者の「売上が上がらない」問題

こういった具体的な悩みを

理解していると、言葉が届きます。

「あなたの悩みわかります」という

気持ちが伝わるだけで信頼感が生まれる。

特に重要なのは、

ターゲットの言葉をそのまま使うこと。

私の友人は美容商品を売る時、

SNSでのお客さんの生の声を

そのままセールスレターに使ったんです。

すると「私のことわかってる!」と

思ってもらえて、成約率が2倍になりました。

文法が少し間違っていても、

専門用語が少なくても、

「この人は私の気持ちをわかってくれる」

と思ってもらえれば売れるんです。

だからこそ、完璧な文章より

ターゲットの理解を深めることが大切です。

感情的アピールが共感を生み出すから

感情的アピールがあれば、

技術的に完璧でなくても売れるんです。

なぜかというと、人は最終的に

感情で購入を決めるからなんですね。

例えば、

- 「子どもの笑顔を増やしたい」という願い

- 「もう二度と失敗したくない」という恐れ

- 「周りから認められたい」という欲求

こういった感情に訴えかけると、

人は思わず行動してしまうものです。

特に物語形式で伝えると、

共感を得やすくなります。

「私も同じ悩みを抱えていました」

という経験談は強力です。

友達が健康食品を売る時、

栄養素の説明よりも自分が病気から

回復した体験談を中心に書いたら、

専門的な説明が少なくても

多くの人が共感して購入してくれました。

人は論理より感情で動くもの。

だから完璧な論理構成よりも、

心に響く感情的アピールの方が

売上につながるんです。

感情を揺さぶるストーリーこそが、

セールスレターの強力な武器なのです。

社会的証明で信頼性を確保できるから

社会的証明があれば、

他の部分が不完全でも売れるんです。

これは人が「みんなが選んでいるなら

安心だ」と思う心理があるからです。

例えば、

- 「1000人以上が実践した方法です」

- 「95%の人が満足と回答」

- 「有名企業10社が導入済み」

こういった証拠があると、

信頼感が一気に高まります。

口コミやレビューは特に効果的で、

実際の利用者の声は説得力があります。

私の同僚は文章力に自信がなくて

セールスレターを何度も書き直していました。

でも思い切って「まだ完璧じゃないけど」と

出してみたところ、

過去の実績と顧客の声だけで

十分に信頼を得られたんです。

お客さんのビフォーアフター写真も

とても効果的でした。

だから完璧な文章よりも、

実績や証拠を集めることに

力を入れた方がいいんです。

社会的証明は「この商品は安心」という

メッセージを強く伝えてくれるのです。

使いやすいデザインが顧客体験を向上させるから

使いやすいデザインがあれば、

文章が完璧でなくても売れるんです。

なぜなら、読みやすさが

理解のしやすさにつながるからなんですね。

例えば、

- 適切な見出しと段落分け

- 読みやすいフォントサイズ

- 目を引く画像や図表の配置

こういった工夫があるだけで、

内容が頭に入りやすくなります。

特に重要なのは、

購入までの道筋をわかりやすくすること。

「次に何をすればいいのか」が

一目でわかると購入率が上がります。

知り合いのウェブデザイナーは

「文章はそのままで、レイアウトだけ

変えてみよう」と提案したところ、

同じ内容なのに、コンバージョン率が

30%も上がったケースがありました。

スマホで見やすいかどうかも

今は特に重要なポイントです。

文字の大きさやボタンの配置を

スマホユーザーに合わせるだけで

成約率が変わってきます。

だから完璧な文章を書くより、

読みやすく使いやすいデザインに

こだわる方が効果的なんです。

見やすさと使いやすさが

購入の決め手になることも多いのです。

60点のセールスレターでも成功する4つのメリット

完璧じゃなくても、

セールスレターは十分売れるんです。

むしろ60点のセールスレターで

始めた方が成功への近道かも。

その理由となる4つのメリットが、

- 早期リリースで貴重なフィードバックを得られる

- 実際の市場ニーズを正確に把握できる

- 継続的な改善プロセスで進化させられる

- 完璧主義による機会損失を防げる

なんですよね。

これらのメリットを理解すれば、

完璧を目指して時間を無駄にする必要はなくなります。

それぞれのメリットについて

詳しく解説していきますね。

早期リリースで貴重なフィードバックを得られる

早くリリースすれば、

実際のお客さんからの反応がすぐに分かります。

これってめちゃくちゃ価値のある

情報の宝庫なんですよ。

例えば、

- お客さんが実際に反応する部分

- 想定外の質問が来る箇所

- 思ったより反応がよかった表現

こういった生の反応は

リリースしないと絶対に得られません。

特に「ここが分かりにくい」

という指摘はめちゃくちゃ貴重。

あなたが何度も読み返して

分かりやすいと思っても、

初めて読む人には

全然伝わってないことってよくあるんです。

完璧に仕上げようとして

1ヶ月かけるより、

60点の状態で出して

フィードバックをもらった方が断然効率的。

このフィードバックこそが

セールスレターを磨く最高の材料なんです。

実際の市場ニーズを正確に把握できる

60点のセールスレターを出すと、

リアルな市場ニーズが手に取るように分かります。

これって机上の空論じゃなく、

お金を出す人の本音が見えるってことなんですよ。

例えば、

- 想定と違う部分に反応がある

- 予想外の質問が多く来る

- 思ってたよりも別の特徴に興味を持たれる

こういった反応から

本当のニーズが見えてくるんです。

特に面白いのは、

あなたが目玉だと思った特徴より、

ちょっと書いただけの

別の特徴に反応が集まることもあるってこと。

僕も以前、プログラミング講座の

セールスレターを作った時、

技術的な内容よりも

「初心者でも3日で作れる」という部分に

めちゃくちゃ反応があって

びっくりしたことがあります。

このように実際に出してみないと

分からないニーズがたくさんあるんです。

そして、そのニーズに合わせて

改良していくことができるわけですね。

継続的な改善プロセスで進化させられる

セールスレターは生き物みたいなもので、

継続的に改善していくものなんです。

最初から100点を目指すより、

60点から少しずつ良くしていく方が効果的ですよ。

例えば、

- 反応の薄い部分を書き換える

- よく質問される内容を追加する

- 効果測定して数字が良い表現に統一する

こんな感じで少しずつ

改善していけばいいんです。

特に大事なのは、

一度に全部変えないこと。

一つか二つの要素だけ変えて

効果を測定するのがコツです。

僕の友人は化粧品のセールスレターで、

最初の見出しだけを10パターン試して、

最も開封率の高かったものを

採用したら売上が1.5倍になりました。

このように少しずつ改善していくことで、

60点だったセールスレターが

80点、90点と進化していくんです。

継続的な改善こそが

最終的な成功への近道なんですよ。

完璧主義による機会損失を防げる

完璧を求めすぎると、

大きなチャンスを逃してしまうことがあります。

これって実はビジネスでは

致命的な問題なんですよね。

例えば、

- 競合に先を越される

- 市場のタイミングを逃す

- モチベーションが続かず挫折する

こういったリスクが

完璧主義には潜んでいるんです。

特に怖いのは、

「もっと良くできるはず」という思考の罠。

いつまでも公開せずに

修正を繰り返してしまうんです。

私も以前、オンラインコースの

セールスページを作った時、

3ヶ月も完璧を求めて書き直していたら、

競合が似たようなコースを先に出して

かなりの見込み客を

持っていかれてしまいました。

60点でも出していれば、

その間に改善して80点になっていたはず。

完璧主義は実は怠けの一種で、

「失敗したくない」という恐れから来ています。

早めに出して改善する方が

結果的には成功への近道なんです。

成功するセールスレター作成の3つのポイント

セールスレターで成功するには、

たった3つのポイントを押さえるだけでいいんです。

この3つを理解して実践すれば、

あなたのセールスレターは確実に成果を出せます。

その3つのポイントとは、

- 過去の成功事例を徹底的に分析する

- 競合他社の戦略から効果的な要素を学ぶ

- 核となる要素を優先的に取り入れる

なんですよね。

この3つを知っておくと、

初心者でも効果的なセールスレターが書けるようになります。

それぞれのポイントについて、

詳しく解説していきますね。

過去の成功事例を徹底的に分析する

成功事例を分析することは、

セールスレター作成の近道なんです。

なぜなら先人の成功パターンを学べば、

同じような成果を出せる可能性が高まるからです。

例えば、

- 売れているセールスレターのパターン

- 反応率の高い見出しの特徴

- 購入ボタンのクリック率が高いデザイン

こういった要素を

しっかり調べることが大切です。

もっと具体的に言うと、

売上が伸びたセールスレターの

「お客様の声」の配置場所や数を確認したり、

購入率の高いセールスレターの

価格提示の仕方を研究したりすることです。

ここで重要なのは、

完璧でなくても売れている事例に注目すること。

実は60点程度の完成度でも、

核となる要素さえ含まれていれば成功するんです。

例えば明確な価値提案や

感情に訴えるストーリーがあれば、

デザインが少し粗くても

十分に効果を発揮することがあります。

過去の成功事例からは、

何が本当に重要なのかを学べるんですね。

競合他社の戦略から効果的な要素を学ぶ

競合他社の戦略を研究することは、

自分のセールスレターを強化する宝の山なんです。

なぜなら同じ市場で成功している企業は、

すでに効果的な方法を見つけているからです。

例えば、

- ライバル企業の強調しているポイント

- 彼らの使っている言葉遣いやトーン

- 顧客の不安を解消する方法

こういった要素を

注意深く観察することがポイントです。

特に注目したいのは、

複数の競合が共通して使っている要素です。

もし3社以上が同じような

保証制度を提供していたり、

似たような顧客の声を

前面に出していたりするなら、

それは効果が実証されている

要素かもしれませんよね。

ただし、真似するだけではなく、

なぜその要素が効果的なのかを理解することが大事です。

競合分析をすることで、

市場全体の傾向も把握できるんです。

例えば最近のトレンドや

顧客が求めている新しい価値などが見えてきます。

競合から学ぶことで、

自分だけでは気づかなかった視点が得られるんですね。

核となる要素を優先的に取り入れる

核となる要素に集中することは、

効率的にセールスレターを作る秘訣なんです。

すべてを完璧にしようとするより、

重要な要素を確実に押さえた方が成功しやすいからです。

例えば、

- 明確な価値提案

- 信頼性を示す社会的証明

- 感情に訴えるストーリー

これらの要素を

優先的に取り入れることが大切です。

特に大事なのは、

お客さんにとっての具体的なメリットを

はっきり伝えることです。

「このサービスを使うと、

時間が50%節約できます」という具体的な価値提案は、

「素晴らしいサービスです」という

あいまいな表現よりもずっと効果的です。

また、優先順位をつけることで、

限られた時間やリソースを効率的に使えます。

完璧を目指すあまり発売が遅れるより、

核となる要素を押さえて早く市場に出す方が、

実際のフィードバックを得られて

改善できるチャンスも増えるんです。

この考え方を持てば、

セールスレター作成の負担も減りますし、

何より「売れる」という

本来の目的を達成しやすくなります。

コンテンツ制作と改善サイクルが重要な5つの理由

ビジネスで成功するには、

コンテンツの質より速度が命なんです。

完璧を目指すより、

まず出して改善する方が結果が出ます。

その理由となる5つのポイントが、

- 市場の反応を早く確認できるから

- リスクを最小限に抑えられるから

- ユーザーニーズに的確に応えられるから

- 継続的な品質向上が可能になるから

- 競争優位性を維持できるから

なんですよね。

この5つを理解すれば、

あなたのビジネスは大きく変わります。

これから一つずつ詳しく、

それぞれ解説していきますね。

市場の反応を早く確認できるから

市場の反応を早く確認できるのは、

コンテンツ制作と改善サイクルの最大の強みです。

なぜなら、完璧を目指して時間をかけるより、

まず60%の完成度で世に出した方が賢いからなんです。

例えば、

- 3ヶ月かけて100点のものを作るより

- 1週間で60点のものを出して反応を見る

- その反応を見て方向修正できる

こんな風に素早く行動することで、

市場のニーズがわかるんですよね。

もっと具体的に言うと、

新しいサービスを考えたとき、

完璧に作り込む前に簡易版を出せば、

お客さんの本当の反応がわかります。

これって超重要なポイントで、

私たちの思い込みと実際の市場は違うことが多いんです。

例えば友達が「これいいね!」と言っても、

実際にお金を払う人がいるかは別問題。

だからこそ早く市場に出して、

リアルな反応を見ることが大切なんです。

結局のところ、早く反応を確認できれば、

無駄な時間とお金を節約できるんですよ。

リスクを最小限に抑えられるから

リスクを最小限に抑えられるのは、

改善サイクルの素晴らしい利点なんです。

というのも、大きな投資をする前に

小さく始められるからなんですよね。

たとえば、

- 全予算を使う前に小規模でテスト

- 失敗しても被害が少ない

- 成功したら徐々に拡大できる

こういった形で、

賢くリスク管理ができちゃうんです。

具体的に言うと、新商品を出すとき、

いきなり大量生産するんじゃなくて、

まず少量作って反応を見れば、

万が一失敗しても痛手は小さいですよね。

これってビジネスでは超大事なことで、

特に資金や人員が限られている場合は命綱になります。

実は大企業でも同じことをやっていて、

例えばGoogleでは「MVP(最小限の実用的な製品)」

という考え方で新サービスを展開しています。

リスクを分散させながら、

少しずつ改善していく方法が、

長い目で見ると成功への近道なんです。

だからこそ、改善サイクルを

ビジネスの中心に据えるべきなんですよ。

ユーザーニーズに的確に応えられるから

ユーザーニーズに的確に応えられるのは、

改善サイクルの最大の魅力と言えます。

なぜかというと、実際のユーザーからの

生の声を取り入れられるからなんですよね。

例えば、

- アンケートでの直接的な意見収集

- 使用状況の分析データ

- SNSでの反応や口コミ

こういった情報を集めることで、

本当に求められているものがわかるんです。

もっと具体的に言うと、

ウェブサイトを作った後に、

どのページが人気か、どこで離脱するかを

分析すれば、改善点が見えてきます。

これって想像以上に重要で、

私たちの「こうだろう」という思い込みと、

実際のユーザー行動は大きく違うことが多いんです。

例えば、あるオンラインショップでは

商品説明を詳しくしたら、

逆に購入率が下がったというケースもあります。

ユーザーは思ったより説明より写真を重視していた、

なんてことが実際にあるんですよ。

だからこそ、常にデータを見ながら

調整していくことが成功への近道なんです。

継続的な品質向上が可能になるから

継続的な品質向上が可能になるのは、

改善サイクルの素晴らしい特徴です。

これは、完璧を目指すのではなく、

少しずつ良くしていく考え方だからなんですよ。

例えば、

- 60点のものを70点に

- 70点のものを80点に

- 少しずつ確実に良くしていく

このように段階的に

改善していくことができるんです。

具体的に言うと、ブログ記事なら

最初は基本的な内容で公開して、

読者の反応を見ながら例を増やしたり、

図解を追加したりできますよね。

これって実はすごく効率的なやり方で、

いきなり100点を目指すと、

そもそも完成しないことが多いんです。

トヨタの「カイゼン」の考え方も同じで、

小さな改善を積み重ねることで、

結果的に大きな成果につながります。

例えば、YouTubeの人気クリエイターも

最初の動画はそれほど良くなかったりします。

でも継続的に改善していくことで、

最終的には高品質なコンテンツを

生み出せるようになるんですよ。

競争優位性を維持できるから

競争優位性を維持できるのは、

改善サイクルの最も戦略的な利点です。

なぜなら、常に進化し続けることで、

競合他社より一歩先を行けるからなんですよね。

例えば、

- 市場の変化にすぐ対応できる

- 競合の動きを見て素早く調整できる

- 常に新鮮さを保てる

こういった形で、

市場での地位を守れるんです。

具体的に言うと、SNSマーケティングでは

アルゴリズムが頻繁に変わりますが、

改善サイクルを回している企業は

すぐに新しい方法を試して適応できます。

これってビジネスでは超重要なことで、

変化が激しい現代では、

適応できない企業はすぐに取り残されます。

例えば、コロナ禍でオンラインに

素早く移行できた企業と、

従来のやり方に固執した企業では

明暗が分かれましたよね。

実はNetflixも常に視聴データを分析して

コンテンツを改善し続けることで、

DVDレンタル時代から生き残り、

今や巨大企業になりました。

だからこそ、改善サイクルを

ビジネスの核に据えることが、

長期的な成功への鍵なんです。

コンテンツ改善サイクルで成果を出す3つのポイント

コンテンツ改善には明確な

サイクルがあるんです。

このサイクルを理解して実践すれば、

あなたの発信力は格段に上がります。

そのために押さえるべき

ポイントは以下の3つ。

- トレンドと競合の動向を常に把握する

- 60点から80点へと段階的に質を高める

- 完璧を目指さず継続的な進化を重視する

これらのポイントは誰でも

実践できるシンプルなものです。

でも、多くの人がここを

見落としがちなんですよね。

それぞれのポイントについて

詳しく解説していきますね。

トレンドと競合の動向を常に把握する

トレンドや競合の動きを

チェックすることが超大事です。

なぜなら、市場の変化に

対応できるかどうかが勝負だからです。

例えば、

- 人気のコンテンツの特徴を見つける

- 競合が力を入れている分野を知る

- ユーザーの反応が良い要素を発見する

こういった情報を常に

集めておくことが重要なんです。

特に最近はSNSの流行りや

AIツールの進化など変化が早いですよね。

そんな中で取り残されないためには、

定期的な情報収集が欠かせません。

アンケートやコメント欄の反応、

分析ツールのデータなど、

色々な方法で情報を

集めることができます。

私も先日、読者アンケートを

実施してみたんですが、

予想外の反応があって

コンテンツの方向性を見直せました。

トレンドをつかむことで、

あなたのコンテンツは常に鮮度を保てるんです。

60点から80点へと段階的に質を高める

最初から完璧を目指すより、

まずは60点で出して徐々に良くしていくんです。

これが成功への近道なんですよ。

完璧主義は実はあなたの足を引っ張ります。

例えば、

- 60点の状態で公開してフィードバックを得る

- 70点に改善してさらに反応を見る

- 80点まで高めて安定した成果を出す

このように段階的に

進めていくのがコツです。

最初から100点を目指すと、

いつまでも公開できない罠にハマります。

私も昔は「もっと良くしてから」と

思って公開を先延ばしにしてました。

でも実際には、60点の状態で

出してみることで見えてくる課題が多いんです。

例えば、ブログ記事なら

まずは基本情報をまとめて公開し、

読者の反応を見てから

事例や図解を追加するといった感じです。

このように小さなステップで

改善していくことが、結果的に大きな成果につながります。

完璧を目指さず継続的な進化を重視する

完璧なコンテンツなんて

実は存在しないんです。

大切なのは、常に進化し続ける

姿勢を持つことなんですよね。

例えば、

- 定期的に内容を見直して更新する

- 新しい情報や事例を追加していく

- ユーザーからの質問を反映させる

こうした継続的な

改善が実は最強の戦略なんです。

完璧を目指して時間をかけすぎると、

その間に市場環境が変わってしまいます。

特にデジタルコンテンツは

更新が簡単なのが強みですよね。

私も以前作ったマニュアルを

毎月少しずつ更新しているんですが、

最初の版と比べると

まるで別物になっています。

でも、それは一気に

変えたわけではなく、

少しずつ改良を

重ねてきた結果なんです。

このように進化を続けることで、

あなたのコンテンツは常に価値を保ち続けられるんです。

コンテンツ制作改善サイクルで得られる4つのメリット

コンテンツ制作と改善を繰り返すと、

ビジネスに驚くほどの成果をもたらします。

この記事を読めば、

あなたのコンテンツ戦略が劇的に変わるでしょう。

その4つのメリットとは、

- 市場変化への適応力が向上する

- 競合他社との差別化が図れる

- イノベーションが自然と生まれる

- 組織全体の成長につながる

なんですよね。

これらのメリットを理解すれば、

コンテンツ制作への姿勢が変わります。

完璧を目指すより進化し続ける方が、

実は成功への近道なんです。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

市場変化への適応力が向上する

市場変化への適応力は、

改善サイクルを回すことで格段に上がります。

なぜなら常にフィードバックを取り入れることで、

市場の動きを敏感に感じ取れるようになるからです。

例えば、

- 顧客の好みが変わったことにすぐ気づける

- 新しいトレンドにいち早く対応できる

- 失敗してもすぐに軌道修正できる

このように市場の声を

直接取り入れられるんですね。

特に最近のSNSの変化を見ていると、

昨日まで効果的だった手法が今日は通用しなくなることも。

そんな状況でも改善サイクルを

回している企業は柔軟に対応できます。

私の知り合いの会社では、

毎週フィードバックを分析する時間を設けています。

その結果、コロナ禍でも

素早く戦略を変更できて売上を伸ばしたんです。

だからこそ、市場の変化に

敏感でいることがとても大事なんです。

市場変化への適応力は、

ビジネスの生存に直結する重要な能力なんですよ。

競合他社との差別化が図れる

競合他社との差別化は、

改善サイクルの大きな恩恵です。

これが実現できるのは、

継続的な改善が独自の価値を生み出すからなんですね。

例えば、

- 顧客の声を反映した独自機能

- 他社にはない使いやすさ

- 市場ニーズを先取りした提案

こういった差別化ポイントが

自然と生まれてくるんです。

同じような商品やサービスでも、

改善を重ねることで少しずつ独自性が出てきます。

特に60点から始めて

徐々に質を高めていく方法は効果的です。

例えば私のブログも最初は

他と変わらないものでした。

でも読者のコメントを基に

改善を続けたら、独自の切り口が生まれたんです。

競合が真似できないのは、

あなたと顧客との関係性から生まれる価値。

だからこそ、差別化のためには

改善サイクルを回し続けることが大切なんです。

イノベーションが自然と生まれる

イノベーションは、

改善サイクルの意外な副産物なんです。

実は小さな改善の積み重ねが、

思いがけない大きな発見につながるんですよ。

たとえば、

- 顧客の思いもよらない使い方の発見

- 複数の小さな改善が組み合わさった新機能

- 問題解決のための創造的なアプローチ

こういった新しいアイデアが

自然と湧き出てくるんです。

継続的に改善を行うことで、

チームの思考が柔軟になります。

特に「完璧」を目指すより

「進化」を目指す姿勢が大事なんですね。

私の友人の会社では、

毎月の改善会議から革新的な商品が生まれました。

それはお客さんからの

「こうだったらいいのに」という声から着想したものです。

イノベーションって、

実は天才のひらめきよりも地道な改善から生まれるもの。

だからこそ、改善サイクルを

大切にする文化が重要なんです。

組織全体の成長につながる

組織全体の成長は、

改善サイクルがもたらす最大の恩恵かもしれません。

なぜかというと、

改善の文化が社員一人ひとりの成長を促すからなんです。

例えば、

- 失敗を恐れない前向きな姿勢が身につく

- データに基づく意思決定の習慣が定着する

- 顧客視点で考える癖がつく

このような成長が

組織全体に広がっていくんですね。

60点から始めて徐々に改善していく文化は、

完璧主義の罠から組織を解放します。

とくに注目したいのは、

フィードバックを活かす文化が定着すること。

私が関わった企業では、

改善サイクルを導入した後、社員の提案が3倍に増えました。

それだけじゃなく、

離職率も下がったんです。

組織の成長は数字だけでなく、

社員の満足度や創造性にも表れます。

だからこそ、改善サイクルは

組織の未来を明るくする重要な要素なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 完璧主義は決断を遅らせ、貴重な機会を逃す原因になっている

- 常に100%を求め続けると心身に大きなストレスがかかる

- 「十分に良い」基準を自分で設定することが第一歩

- 小さな一歩から始める習慣が完璧主義の行動停止を打破する

- 失敗は学びの機会と捉え直すことで成長スピードが加速する

- 時間制限を設けることで完璧さより完了を優先できるようになる

- 白黒思考を段階的な評価に変換することで心が軽くなる

- 「すべき」思考を「したい」思考に切り替えるとモチベーションが上がる

- 60%の完成度でも市場に出して早期にフィードバックを得ることが重要

- 完璧主義を手放すことで、創造性が高まり継続的な成長が可能になる

まとめ

完璧主義の罠から抜け出し、60%ルールを実践することで、あなたの人生は大きく変わります。

この記事では、完璧主義が私たちの人生を縛る5つの理由と、それを解決するための具体的な方法を紹介しました。決断の遅れ、過度なストレス、行動の停止、人間関係の悪化、自己価値の低下といった完璧主義の落とし穴を理解することが、変化への第一歩です。

「十分に良い」基準を設定し、小さな一歩から始め、失敗を学びの機会と捉え、時間制限を設けて作業し、完璧でない部分も受け入れる—これらの方法を実践することで、完璧主義の呪縛から解放されていきます。

また、白黒思考を段階的な評価に変え、「すべき」思考を「したい」思考に切り替えることで、心の負担を軽くすることができます。60%の完成度で市場に出し、フィードバックを得て改善するサイクルを回すことが、実は成功への近道なのです。

完璧を目指すのではなく、継続的に進化することを重視する姿勢が、あなたの可能性を広げ、より自由で充実した人生へと導いてくれるでしょう。今日からさっそく、何か一つでも「60%でOK」と自分に許可を出して、行動してみませんか?

よくある質問

完璧主義を克服するには具体的に何から始めればいいですか?

まずは「十分に良い」基準を自分で決めることから始めましょう。例えば「80%できていれば合格」と決めるだけでOK。次に小さな一歩を踏み出す習慣をつけます。「5分だけやってみる」など、ハードルを下げることが大切です。そして失敗しても「次に活かせる学び」と前向きに捉える考え方を練習してみてください。この3つだけでも、完璧主義の呪縛から少しずつ解放されていきますよ。

60%ルールって本当に効果があるんですか?失敗が怖いです。

60%ルールは驚くほど効果があります!実は完璧を目指すより、60%の完成度で出して改善を重ねる方が成果が出やすいんです。例えば、YouTubeの人気クリエイターも最初の動画はそれほど良くありません。でも早く出して改善を続けたからこそ成長できました。失敗が怖いのは自然な気持ちですが、小さく始めれば大きな失敗にはなりません。むしろ失敗から学べることがたくさんあるので、「成長のための投資」と考えてみてください。勇気を出して一歩踏み出すと、新しい世界が広がりますよ!

完璧主義が原因で人間関係に問題が起きています。どうすれば改善できますか?

人間関係の改善には、まず自分の完璧主義が他者にも向けられていることに気づくことが大切です。家族が掃除をしてくれたとき「ここが拭けてない」と指摘するのではなく、「ありがとう、助かったよ」と感謝することから始めましょう。相手の「十分に良い」努力を認める練習をするんです。また、あなたの期待を明確に伝えることも大事です。「こうしてほしい」と具体的に伝えれば、お互いのストレスが減ります。完璧を求めず、人それぞれの違いを受け入れる余裕ができると、人間関係はぐっと楽になりますよ。

仕事で完璧を求められる環境にいます。それでも60%ルールは使えますか?

もちろん使えます!実は厳しい環境だからこそ60%ルールが効果的なんです。ポイントは「見せ方」です。例えば、上司に「まずは骨子を確認してもらいたい」と60%の段階で相談すれば、早めにフィードバックがもらえます。これを「ドラフト」や「たたき台」と呼べば抵抗感も少ないでしょう。また、時間制限を設けることも効果的です。「この仕事には3時間と決めて取り組みます」と自分にルールを作れば、完璧主義に陥りにくくなります。実は多くの成功者は「まずは出す」という姿勢を持っています。60%ルールを賢く取り入れて、仕事の効率と質の両方を高めていきましょう!

完璧主義が原因で自分を責めてしまいます。どうすれば自己肯定感を高められますか?

自己肯定感を高めるには、まず「自分の価値は成果だけではない」と理解することが大切です。あなたは結果を出せなくても、十分価値のある人なんです。具体的な方法としては、自分の成長過程を記録してみましょう。日記をつけたり、ビフォーアフター写真を撮ったりして、少しずつ進歩していることを確認するんです。また、小さな成功や努力を自分で認める習慣をつけましょう。「今日は勇気を出して意見を言えた」など、どんな小さなことでも自分を褒めてあげるんです。そして、完璧でない部分も含めて自分を受け入れる練習をしてみてください。完璧な人間なんていないんですよ。あなたの不完全さも含めて、あなたは素晴らしいのです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。