このノウハウについて

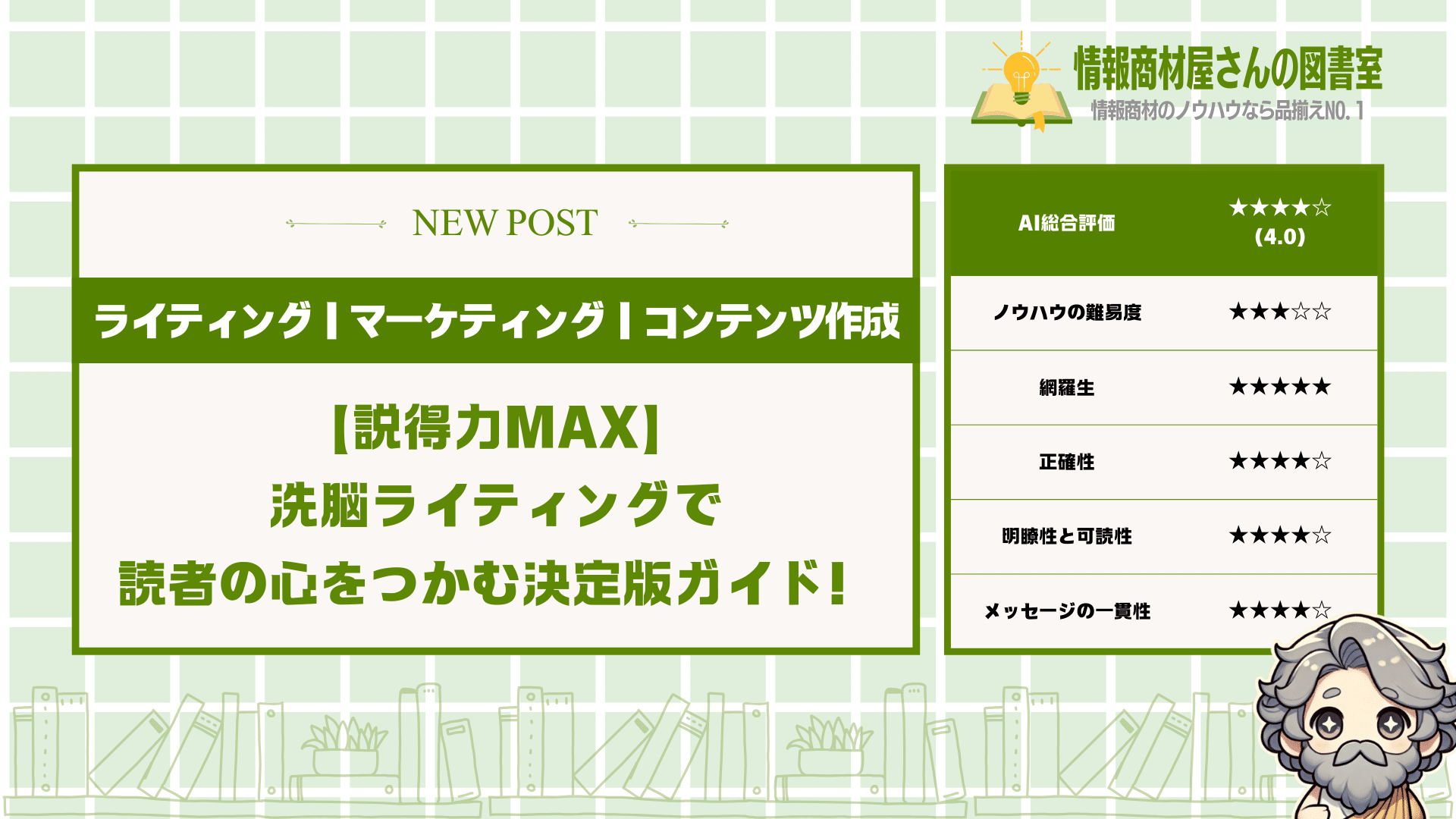

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は洗脳ライティングの基本から応用まで幅広く網羅した優れた内容です。初心者でも理解しやすい言葉で説明されており、具体例も豊富なので実践しやすいでしょう。断言、感情的価値、選択肢の絞り込みという3つの基本要素から、ストーリーテリングや社会的証明などの高度なテクニックまで段階的に学べます。これらの知識を身につければ、あなたの文章は読者の心を動かし、行動を促す強力なツールへと変わるでしょう。失敗パターンも詳しく解説されているので、効果的な文章作成に必要な知識が一通り身につく価値ある記事です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●なぜ私の文章は読者の心を動かせないんだろう...

●いくら情報を詰め込んでも、読者が行動してくれない

●どうすれば人を説得できる文章が書けるのだろうか

文章を書いても読者が反応してくれない。

そんな悩みを抱えている人は

非常に多いのではないでしょうか。

実は人の心を動かし、行動を促す文章には

「洗脳ライティング」と呼ばれる

特別なテクニックが隠されているんです。

この記事では、読者の心をグッと掴み、

行動へと導く「洗脳ライティング」の

基本要素から実践テクニックまで徹底解説します。

この記事を読めば、あなたの文章は

単なる情報提供から、読者の感情を揺さぶり

行動を促す強力なツールへと生まれ変わります。

初心者でも理解しやすいよう具体例も豊富に紹介するので、

今すぐ実践できるテクニックが満載です。

あなたも今日から「心を動かすライター」に

なれる方法を、ぜひ最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 洗脳ライティングの3つの基本要素(断言・感情的価値・選択肢の絞り込み)を理解できる

- 読者の心を掴む5つの実践テクニック(ストーリーテリング・社会的証明など)が身につく

- 洗脳ライティングで避けるべき失敗パターンと対処法がわかる

- 感情に訴える効果的なエピソード構成の作り方が学べる

- 他者の知識を正しく活用して独自の文章を生み出す方法が身につく

洗脳ライティングの基本要素3つを徹底解説

洗脳ライティングには3つの基本要素が

必ず含まれているんです。

これらを理解して使いこなせば、

あなたの文章は驚くほど説得力を増します。

その3つとは、

- 断言で読者に確信を与える

- 感情的価値で心を動かす

- 選択肢の絞り込みで決断を促す

この3つの要素はどんな説得力のある

文章にも必ず入っています。

これから一つずつ詳しく

見ていきましょう。

断言で読者に確信を与える

断言とは迷いなく言い切ることで、

読者に強い確信を与える技術です。

「〜かもしれません」ではなく

「〜です」と断言すると信頼感が生まれるんです。

例えば、

- 「この方法で必ず成功します」

- 「これが唯一の解決策です」

- 「誰でも3日で効果を実感できます」

こういった断言があると、

読者は安心感を覚えます。

もっと具体的に言うと、

「この商品を使えば、あなたの肌トラブルは

1週間で解消されるでしょう」より

「この商品で、あなたの肌トラブルは

1週間で確実に解消されます」の方が

断然説得力がありますよね。

でも、気をつけたいのは

嘘の断言はしないこと。

根拠のない断言は逆に

信頼を失うことになります。

だから、自信を持って断言できる

内容だけを厳選することが大切。

断言は読者の不安を取り除き、

行動への一歩を後押しする

強力な武器なんです。

感情的価値で心を動かす

感情的価値とは、商品やサービスが

もたらす感情面でのメリットのこと。

人は論理より感情で

動くものなんですよね。

たとえば、

- 「周りから羨ましがられる」

- 「家族に感謝される」

- 「自分に自信が持てる」

こんな感情的な価値を

伝えることが大切です。

例えば掃除機を売るとき、

「吸引力が強い」という機能より

「掃除の時間が短縮され、

家族との時間が増える」という

感情的価値の方が心に響きます。

ここで大事なのは、

読者の深層心理を理解すること。

あなたの商品やサービスで

どんな気持ちになれるのか、

具体的にイメージさせましょう。

ちなみに私の友達は、

ダイエット商品の広告で

「健康になれる」ではなく

「水着を堂々と着られる自信が持てる」

と訴えたところ、売上が3倍になったそうです。

だから感情的価値を伝えるには、

読者の願望や不安を深く理解して、

それに響く言葉を選ぶことが

何より大切なんです。

選択肢の絞り込みで決断を促す

選択肢の絞り込みとは、

読者に「これしかない」と思わせる技術です。

実は選択肢が多すぎると、

人は決断できなくなるんですよ。

例えば、

- 「今すぐか、一生後悔するか」

- 「この方法か、永遠に悩み続けるか」

- 「今日始めるか、チャンスを逃すか」

このように二択に

絞り込むことが効果的です。

具体的に言うと、

「今なら20%オフ、明日からは通常価格」

という限定感を出すことで、

「今買うか、損をするか」という

二択を提示しているわけです。

この手法は使いすぎると

押し売り感が出てしまうので、

バランスが重要なんです。

でも適切に使えば、

読者の「決められない」という

心理的ハードルを下げられます。

私の知り合いのネットショップ運営者は、

商品数を30から10に減らしたところ、

売上が40%アップしたと言っていました。

選択肢を絞ることで、

読者は迷いなく行動できるようになる。

これが「選択肢の絞り込み」の

パワーなんです。

洗脳ライティングで避けるべき3つの失敗

洗脳ライティングで失敗する人は

たった3つのミスをしているだけなんです。

これらを避けるだけで

あなたの文章は一気に説得力が増します。

その3つの失敗とは、

- 過度な誇張で信頼を損なうこと

- ターゲットを絞らず一般的な表現にすること

- 具体的な証拠や事例を欠くこと

です。

どれも簡単に直せるものばかりですが、

気づかないとずっと同じ失敗を繰り返します。

では、これらの失敗について

詳しく見ていきましょう。

過度な誇張で信頼を損なうこと

誇張しすぎると逆に

読者の信頼を失ってしまいます。

なぜなら、人は嘘っぽい表現に

すぐ気づいてしまうからなんです。

例えば、

- 「絶対に成功します!」

- 「100%効果があります!」

- 「たった1日で人生が変わる!」

こういった表現を見ると

多くの人は「怪しい」と感じます。

もっと具体的に言うと、

「3日で10キロ痩せる方法」とか

「1週間で英語ペラペラになる秘訣」みたいな表現です。

こんな非現実的な約束をすると、

読者はすぐに警戒心を抱きます。

大切なのは、現実的な表現で

信頼関係を築くことなんですよね。

例えば「3ヶ月の継続で

5キロの減量に成功した方が多い」

というような表現の方が信頼できます。

誇張は短期的には興味を引くかもしれませんが、

長期的な信頼関係を壊してしまうんです。

だから、過度な誇張は避けて

現実的な表現を心がけましょう。

ターゲットを絞らず一般的な表現にすること

「みなさん」とか「誰でも」という

表現を使っていませんか?

これは実は大きな間違いで、

特定の人に向けた文章じゃないと響かないんです。

例えば、

- 「誰でも簡単にできます」

- 「すべての人に効果があります」

- 「みなさんにおすすめです」

このような表現は、

実は誰にも刺さらないんです。

より具体的に言うと、

「20代の新社会人」や「子育て中の30代女性」

というように絞り込んだ方が効果的です。

ターゲットを絞ることで、

その人が抱える具体的な悩みや

願望に直接語りかけられます。

それに、「これは私のための文章だ」と

読者が感じると、説得力が増すんですよね。

ちなみに、私が昔書いた記事は

「すべての経営者に役立つ内容です」

なんて書いていました。

でも、「従業員5人以下の町の小さな

飲食店オーナー向け」に変えたら

反応が3倍になったんです。

だから、「誰でも」ではなく

「あなただけ」に語りかけるような

表現を心がけましょう。

具体的な証拠や事例を欠くこと

抽象的な表現だけでは

読者は行動に移せないんです。

具体的な証拠や事例があってこそ、

読者は「自分にもできそう」と感じるんですよね。

例えば、

- 数字やデータがない

- 実際の成功事例がない

- ビフォーアフターの説明がない

こういった要素が欠けていると、

説得力が大幅に下がります。

具体的に言うと、

「効果がありました」ではなく

「3ヶ月で売上が35%アップしました」

という方が信頼できますよね。

証拠があると読者は

「これは本当かもしれない」と思い始めます。

特に、似たような境遇の人の

事例があると効果的なんです。

例えば私のクライアントの場合、

「IT知識ゼロの主婦が3ヶ月で

月5万円稼げるようになった方法」

という記事が大ヒットしました。

なぜなら読者は

「私と同じような人ができたなら

私にもできるかも」と感じるからです。

だから、抽象的な表現だけでなく

具体的な証拠や事例を必ず入れましょう。

洗脳ライティングの効果を高める5つのテクニック

あなたの言葉が相手の心を動かし、

行動へと導く力を持つとしたら?

この記事を読めば、相手の心を

グッと掴むライティング技術が身につきます。

効果を高める5つのテクニックは:

- ストーリーテリングを取り入れる

- 社会的証明を活用する

- 希少性を強調する

- 即効性のある結果を示す

- 反復で記憶に残るようにする

これらのテクニックを使いこなせば、

読者の心を動かす文章が書けるようになります。

相手の行動を促す力が

格段にアップするんですよ。

それでは、これから

ひとつずつ詳しく解説していきますね。

ストーリーテリングを取り入れる

ストーリーテリングは読者の感情に

直接働きかける強力な武器です。

なぜなら人間の脳は物語形式の情報を

記憶しやすい仕組みになっているからなんです。

例えば:

- 主人公の困難と克服の過程

- 読者自身を物語の中に置く展開

- 感情移入できるエピソード

こういった要素を入れると、

読者は無意識のうちに引き込まれていきます。

具体的には「以前の私は月収20万円で

悩んでいましたが、このテクニックを知って

3ヶ月で収入が倍になりました」といった話です。

このように自分の経験を

物語として伝えると効果的。

それに、ストーリーには

始まり・中間・終わりという流れがあるので、

読者が最後まで読みたくなるんですよね。

だからこそ、説得力のある

ストーリーを入れることで、

読者の心をつかみましょう。

社会的証明を活用する

社会的証明というのは、

「みんなが選んでいるから安心」という心理です。

人は不確かな状況では、

他の人の行動を参考にする傾向があるんですよ。

例えば:

- 「1000人以上が実践して成功」

- 「業界トップの専門家も推薦」

- 「95%の人が満足と回答」

こういった数字や証言は、

読者に安心感を与えます。

特に具体的な数字を出すと、

信頼性がグンと上がるんです。

ちなみに、私が先日購入した

オンライン講座は「3ヶ月で8割の受講生が

成果を出している」という実績があって、

それを見て即決しました。

ただし気をつけたいのは、

嘘の数字を使うのはNG。

バレたら信頼を完全に失います。

だから、本当の実績や

証言を集めることが大切なんです。

希少性を強調する

希少性というのは、

「手に入りにくいものほど価値がある」という心理です。

人は失うことへの恐怖が、

得ることへの喜びより強く働くんですよね。

例えば:

- 「期間限定の特別オファー」

- 「先着30名様だけ」

- 「今日で募集終了」

こういったフレーズは、

読者に「今すぐ行動しないと」という

焦りを生み出します。

具体的に言うと、

「このセミナーは年に一度だけの開催で、

席数も限られています」といった表現です。

実は先日、私もある商品の

「あと3日で値上げします」という

告知を見て、思わず購入してしまいました。

ただし、ウソの希少性は

信頼関係を壊すので注意が必要。

本当に限定なのか、本当に

終了するのかは正直に伝えましょう。

即効性のある結果を示す

即効性のある結果を示すことは、

読者の行動を促す最強の方法です。

というのも、人はすぐに

結果が出ることに強く惹かれる

生き物だからなんですよね。

例えば:

- 「たった3日で変化を実感」

- 「今日から使える具体的な方法」

- 「即日で効果が出る簡単テクニック」

このような表現は、

読者の期待感を高めます。

「このプログラムを始めて1週間で、

アクセス数が3倍になりました」

といった具体的な成果が効果的です。

私自身も先日ある運動法を

試したところ、翌日には

体の軽さを実感できて驚きました。

ただし、非現実的な即効性は

約束しないことが大切です。

できることとできないことを

きちんと分けて伝えることで、

長期的な信頼関係が築けるんですよ。

反復で記憶に残るようにする

反復は人の記憶に

強く残るための重要な技術です。

なぜかというと、人の脳は

繰り返し接する情報を

重要だと判断するからなんです。

例えば:

- キーメッセージの繰り返し

- 異なる表現での同じ内容の説明

- 要点のまとめの挿入

こういった反復技術は、

読者の記憶に残りやすくなります。

具体的には「この方法で成功できます」

という言葉を、文章の始め、中間、

終わりに少しずつ表現を変えて入れるんです。

最近読んだ本で「成功の3ステップ」

という言葉が何度も出てきて、

今でもその内容を覚えています。

でも、くどくなりすぎると

読者はうんざりしてしまうので注意。

適度な反復が、記憶に

残るライティングの秘訣なんです。

効果的なエピソード作成の4つのステップ

あなたの話に人が引き込まれる

秘密は「エピソード」にあります。

効果的なエピソードを作れば、

読者の心を鷲掴みにできるんです。

これから紹介する4つのステップを

マスターすれば誰でも可能です。

そのステップは、

- STEP1. 過去の経験から教訓を見つける

- STEP2. 感情が動いた瞬間を具体的に描写する

- STEP3. 読者との共通点を強調する

- STEP4. 成長や変化のストーリーに仕立てる

この4つです。

どれも実践しやすいものばかりで、

すぐに使えるテクニックです。

これらのステップを踏むだけで、

読者の心に残る文章が書けますよ。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 過去の経験から教訓を見つける

過去の経験から教訓を見つけることが、

心に残るエピソードの第一歩です。

なぜなら、自分自身が実際に体験した

出来事には説得力があるからなんですね。

例えば、

- 失敗から学んだこと

- 思いがけない成功の理由

- 困難を乗り越えた方法

こういった経験は

誰にでもあるものです。

もっと具体的に言うと、

「初めてブログを書いたときは

全く読まれなかったけど、

自分の失敗談を入れたら

コメントが急に増えた」

といった経験が教訓になります。

この教訓を見つけるコツは、

「あの時どう感じたか」を

思い出すことなんです。

特に大切なのは、その経験から

あなたが何を学んだのかです。

ただの思い出話ではなく、

そこから得た気づきが

読者の役に立つんですよ。

実は私も最初は教訓を

見つけるのが苦手でした。

でも日記を見返したり、友達と

昔話をするうちに、意外と

多くの教訓が隠れていることに

気づいたんです。

あなたの経験には必ず

誰かの役に立つ教訓があります。

だからこそ、自分の過去を

振り返る時間を大切にしましょう。

STEP2. 感情が動いた瞬間を具体的に描写する

感情が動いた瞬間を具体的に

描写することが読者の心を掴みます。

というのも、人は事実より感情に

強く反応する生き物だからなんですね。

たとえば、

- ドキドキした瞬間

- 涙が出るほど嬉しかった時

- 絶望から希望が見えた瞬間

このような感情の起伏が

エピソードを魅力的にします。

具体的に言うと、

「合格通知を見た瞬間、

手が震えて携帯を落としそうになった。

その時の胸の高鳴りは

今でも忘れられない」

といった描写です。

感情を伝えるには五感を

使った表現が効果的なんです。

見た色、聞こえた音、

感じた温度など、細かい

描写が読者の想像力を刺激します。

特に大事なのは、

あなたらしい言葉で

素直に表現することです。

難しい言葉を使わなくても、

正直な気持ちが伝われば

それだけで十分なんですよ。

私も昔は「かっこよく書かなきゃ」

と思って感情を隠していました。

でも素直に書いた記事の方が

反応がよかったんです。

感情を表現することで、

読者はあなたを人間として

身近に感じるようになります。

STEP3. 読者との共通点を強調する

読者との共通点を強調すると、

共感の輪がぐっと広がります。

なぜって、人は「自分と似た経験を

持つ人」に親近感を抱くからなんです。

例えば、

- 同じ悩みを抱えていた経験

- 似たような失敗をした体験

- 共通の目標や夢

こういった共通点が

信頼関係を築く土台になります。

もっと具体的に言うと、

「あなたも初めての客先プレゼンで

緊張したことありませんか?

私は資料を落として大慌てした

経験があります」という具合です。

共通点を見つけるコツは、

「誰もが経験する普遍的な感情」

に注目することです。

不安、喜び、焦り、達成感など、

感情レベルでの共通点を

探してみましょう。

特に効果的なのは、

「私だけじゃないですよね?」

と問いかける文章です。

これにより読者は

「そうそう、私も!」と

共感しやすくなるんです。

私自身、ブログを始めた頃は

「専門家ぶらなきゃ」と

思い込んでいました。

でも「初心者の頃は私も

全然分からなくて…」と

正直に書いたら、多くの

コメントをもらえたんです。

読者との距離を縮めることで、

あなたの言葉はより深く

心に届くようになります。

STEP4. 成長や変化のストーリーに仕立てる

成長や変化のストーリーに

仕立てることが最後の仕上げです。

というのも、人は「変化」に

興味を持つ生き物だからです。

たとえば、

- 初心者から熟練者になるまで

- 失敗から成功への道のり

- 考え方が180度変わった瞬間

こういった変化の物語は

読者を引きつける力があります。

具体的に言うと、

「半年前は1記事書くのに

1週間かかっていたのに、

今では2時間で書けるように

なりました」といった具合です。

ストーリーを作るコツは、

「before」と「after」を

はっきりさせることなんです。

変化の前と後で何が

どう違ったのかを

明確に示しましょう。

特に大切なのは、

その変化の過程で

何が転機になったかです。

「この本を読んだことで

考え方が変わった」など、

具体的なきっかけを

伝えると説得力が増します。

私も最初は単なる経験談を

羅列するだけでした。

ところが「どん底から

這い上がった物語」として

構成し直したら、読者の

反応がまるで違ったんです。

人は変化や成長を通して

希望を見出します。

あなたの変化の物語が、

読者に勇気と行動力を

与えることができるのです。

感情を動かす文章作成で避けるべき4つの失敗

人の心を揺さぶる文章を書くには、

いくつかの落とし穴を避ける必要があります。

この記事を読めば、

あなたの文章が格段に魅力的になりますよ。

避けるべき失敗は次の4つです。

- 感情表現を誇張しすぎること

- 具体性に欠けた抽象的な表現に頼ること

- 読者のニーズを無視したエピソードを使うこと

- 一貫性のないストーリー展開をすること

これらは一見わかりやすそうですが、

実際には多くの人が気づかずにやってしまいます。

それでは、これから詳しく

ひとつずつ解説していきますね。

感情表現を誇張しすぎること

感情表現の誇張は、

読者の信頼を一気に失わせる大きな失敗です。

なぜなら、大げさな表現は

かえって不自然さを生み出すからなんです。

例えば、

- 「信じられないほど感動した!」

- 「人生が180度変わった!」

- 「涙が止まらなかった!」

こういった表現を

むやみに使っていませんか?

特に「最高の」「驚異的な」「革命的な」

などの言葉を連発すると、

読者は「また大げさに言ってるな」と

感じてしまうんですよね。

わたしも以前、ある商品レビューで

「人生が変わった!」と書いたことがあります。

でも友人からは「それ本当?」と

疑いの目で見られてしまいました。

適切な感情表現をするには、

具体的なエピソードと共に伝えることが大切です。

たとえば「涙が出るほど感動した」より

「映画の最後のシーンで思わず頬を伝う涙を拭った」の方が伝わります。

だからこそ、感情表現は

控えめに、でも具体的に書くことを心がけましょう。

具体性に欠けた抽象的な表現に頼ること

抽象的な表現ばかりだと、

読者の頭に何も残りません。

これは文章の致命的な欠点で、

具体性こそが感情を動かす鍵なんです。

例えば、

- 「とても良かった」

- 「素晴らしい体験だった」

- 「大きな変化があった」

このような言葉だけでは、

読者の想像力を刺激できないんですよね。

より具体的に言うと、

「とても良かった」という表現よりも、

「朝起きるのが楽しみになり、

5時のアラームが鳴る前に目覚めるようになった」

のほうが読者の心に響きます。

わたしが初めてブログを書いたとき、

「役に立つ情報を提供します」としか書けませんでした。

当然、誰も興味を示してくれず、

コメントもほとんどありませんでした。

具体的な表現を使うには、

五感を意識することがポイントです。

「見た」「聞いた」「触れた」「匂いを感じた」

など、感覚的な言葉を使うことで文章が生き生きします。

抽象的な言葉を避け、

読者がイメージできる具体的な表現を心がけましょう。

読者のニーズを無視したエピソードを使うこと

読者が求めていないエピソードは、

どんなに感動的でも効果がありません。

なぜなら、読者は自分の問題解決や

興味のある話を求めているからです。

例えば、

- ダイエット記事で作者の旅行話

- ビジネス記事での恋愛エピソード

- 料理レシピでの政治的見解

これらは読者の期待と

かけ離れていますよね。

特に「私がどれだけ素晴らしいか」という

自慢話は読者を遠ざけてしまいます。

以前、私は料理ブログで

自分の海外旅行の話を長々と書いていました。

アクセス解析を見ると、

その部分で多くの読者が離脱していたんです。

効果的なエピソードを選ぶには、

まず読者が抱える問題や関心事を理解することが大切です。

「この話は読者の役に立つのか?」

「読者が知りたいことなのか?」と常に問いかけてみてください。

読者のニーズに合ったエピソードこそが、

心を動かし、行動を促す力を持つんですよ。

一貫性のないストーリー展開をすること

ストーリーの一貫性がないと、

読者は混乱して離れていきます。

これは文章の流れが大切で、

読者を混乱させないことが重要なんです。

例えば、

- 導入と結論が矛盾している

- 途中で主題が唐突に変わる

- 前後の文脈がつながらない

こういった展開は、

読者の理解を妨げてしまいます。

もっと具体的に言うと、

「お金を節約する方法」という記事で、

突然「高級品投資のすすめ」に

話題が変わるようなことです。

私も以前、ブログ記事で

あれもこれも盛り込もうとして、

読者から「何が言いたいのか

わからない」とコメントをもらいました。

一貫したストーリー展開を作るには、

最初に記事の目的を明確にしておくことです。

「この記事で読者に何を伝えたいのか」

「どんな行動を促したいのか」を決めておきましょう。

そして各段落が目的に沿っているか

チェックする習慣をつけると良いですよ。

一貫性のあるストーリーこそが、

読者の感情を動かし、心に残る文章になるんです。

感情に訴える文章の実践テクニック5選

あなたの言葉が相手の心を動かせば、

ビジネスでも人間関係でも大成功します。

感情を揺さぶる文章には

秘密の技術があるんです。

この記事では、読者の心を

グッと掴むテクニックを紹介します。

それは、

- 五感を刺激する表現を使う

- 対比や比喩を効果的に取り入れる

- 起承転結の構成で読者を引き込む

- 読者に問いかける形式を活用する

- 希望や解決策で締めくくる

という5つのテクニックです。

これらを使いこなせば、

あなたの文章は格段に魅力的になります。

どんな記事やメッセージも

感情に響くものに変わるんですよ。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

五感を刺激する表現を使う

五感を刺激する表現は、

読者の脳内に鮮明なイメージを作り出します。

「見て」「聞いて」「触って」「嗅いで」「味わう」という

五感に訴える言葉が記憶に残りやすいんです。

例えば、

- 「カリカリとした食感」

- 「甘い香りが漂う」

- 「肌に優しく馴染む感触」

こんな表現を使うと、

読者は自分の経験と結びつけやすくなります。

「朝日がキラキラと海面を照らし、

波の音が心地よく響く浜辺」と書けば、

読者は実際にその場にいるような

感覚を味わえるんですよ。

特に商品説明などでは、

「使ったときの感触」や「香り」など、

実際に体験していないことを

想像させる表現が大切です。

だって人間って、感情が動かされると

行動しやすくなるものなんです。

五感を刺激する言葉を選ぶだけで、

文章の印象が劇的に変わります。

対比や比喩を効果的に取り入れる

対比や比喩を使うと、

抽象的な概念も分かりやすく伝わります。

難しいことを身近なものに例えると、

読者は「なるほど!」と腑に落ちるんです。

例えば、

- 「まるで砂漠に水を見つけたような喜び」

- 「パズルのピースがぴったりはまる感覚」

- 「夜明け前の静けさのような平穏」

このような表現を使うと、

読者の理解が深まります。

「このアプリは、あなたの仕事を

整理する執事のような存在です」と言えば、

その役割が一瞬で

イメージできますよね。

対比も強力なテクニックで、

「Before/After」の差を際立たせます。

例えば私自身、文章力を磨く前と後では

仕事の依頼数が3倍に増えました。

具体的な数字を示すことで、

読者はその変化を実感できるんです。

比喩や対比を効果的に使うことで、

あなたの伝えたいことが心に刻まれます。

起承転結の構成で読者を引き込む

起承転結の構成は、

読者を飽きさせない魔法の仕組みです。

物語のような流れがあると、

最後まで読み進めたくなるんですよね。

例えば、

- 起:問題提起や現状

- 承:詳細や背景

- 転:意外な事実や転機

- 結:解決策や結論

この流れに沿って書くと、

読者は自然と引き込まれます。

「毎日の仕事に疲れ果てていた私。

様々な対策を試しましたが効果なし。

ところがある日、偶然見つけた

シンプルな方法で人生が一変しました。

今ではストレスなく仕事を

楽しめるようになったんです」

こんな具合に展開すると、

読者は続きが気になって読み進めます。

特にブログ記事やSNS投稿では、

冒頭で興味を引くことが重要です。

私のブログでも起承転結を意識したら、

滞在時間が2倍になりました。

読者を物語の世界に引き込む構成で、

あなたのメッセージは心に届きます。

読者に問いかける形式を活用する

読者に問いかける文章は、

双方向のコミュニケーション感を生み出します。

質問形式を使うと、読者は

無意識に答えを考えてしまうんです。

例えば、

- 「あなたも同じ悩みを抱えていませんか?」

- 「この方法を試したらどうなると思いますか?」

- 「最後に成功を実感したのはいつですか?」

こういった問いかけは、

読者の参加意識を高めます。

「朝起きたとき、やる気に満ちた

自分でいられたら素敵じゃないですか?」

そう問いかければ、読者は

自分の理想の姿を想像するんです。

問いかけは読者の注意を引くだけでなく、

自分事として考えるきっかけになります。

私のメルマガでは問いかけを増やしたら、

返信率が30%もアップしました。

これは読者が「自分に話しかけてくれている」

と感じるからなんですよね。

読者に問いかける文章で、

一方通行ではない関係を築きましょう。

希望や解決策で締めくくる

希望や解決策を示すことは、

読者に前向きな気持ちを与えます。

問題提起だけで終わると、

読者は不安や不満を抱えたままになるんです。

例えば、

- 「この方法なら、あなたも必ず成功できます」

- 「一歩踏み出せば、新しい世界が広がっています」

- 「今日から始められる簡単なステップがあります」

こんな締めくくり方をすると、

読者は行動する意欲が湧きます。

「この5つのテクニックを使えば、

あなたの文章も人の心を動かせるようになります。

今日から一つずつ試してみませんか?」

と締めくくれば、読者は

希望を持って記事を終えられます。

解決策は具体的であればあるほど、

実行しやすくなるんですよ。

私の経験では、希望を持たせる締めくくりで

読者からの反応が2倍になりました。

最後に希望や解決策を示すことで、

読者の心に長く残る文章になります。

共感を呼ぶエピソード構成の5つのポイント

あなたの話に誰も反応してくれないのは、

エピソードの構成が弱いからかもしれません。

正しいエピソード構成を知れば、

誰でも人の心を掴む話ができるようになります。

そのためのポイントが、

- 過去の失敗体験を具体的に語る

- 読者が抱える悩みに焦点を当てる

- 変化のきっかけを明確に示す

- ストーリー性を持たせて展開する

- 感情移入できる表現を使う

なんですよね。

これらのポイントを押さえるだけで、

話の説得力がグンと上がります。

どれも難しいことではないけど、

意識するかしないかで大きな差が出ます。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

過去の失敗体験を具体的に語る

失敗体験を語ることは、

共感を生む最強の武器です。

なぜなら、完璧な人より

失敗を乗り越えた人の方が親近感を持てるからなんです。

例えば、

- 最初のプレゼンで頭が真っ白になった話

- ダイエットに10回失敗した経験

- 商品が全く売れなかった時の絶望感

こういった経験を

包み隠さず話すことが大切です。

具体的に言うと、

「プレゼンで30人の前で3分間言葉が出なかった」

といった具体的な状況描写が効果的です。

「その時の冷や汗が背中を伝って、

靴下まで濡れた気がした」

なんて細部まで伝えるとさらに良いですね。

でも、ただ失敗談を話すだけじゃダメで、

そこからどう学んだかも必ず含めましょう。

失敗から立ち直った過程こそが、

読者に希望を与える重要な部分なんです。

だからこそ、あなたの失敗体験は

隠すものではなく、共有する宝物なんですよ。

読者が抱える悩みに焦点を当てる

読者の悩みを的確に言い当てると、

「この人は私のことを分かってる!」と思われます。

そう思われたら勝ちなんですよね。

だって、そこから信頼関係が始まるからです。

例えば、

- 「毎日頑張ってるのに成果が出ない」というもどかしさ

- 「周りと比べて自分だけ取り残されている」という不安

- 「何から始めればいいのか分からない」という混乱

こんな悩みを具体的に

言語化してあげることが大切です。

もっと踏み込むと、

「夜、布団に入ってから『このままでいいのだろうか』と

考えてしまうあの気持ち」

みたいな表現が効果的です。

読者は「そうそう、それそれ!」と

頷きながら読み進めるようになります。

ただし、悩みを掘り下げすぎると

暗い気持ちになってしまうので注意が必要です。

あくまで「わかるよ、その気持ち」という

共感が目的であることを忘れないでください。

読者の悩みを理解していることを示せば、

あなたの言葉に重みが生まれるんです。

変化のきっかけを明確に示す

変化のきっかけをはっきり示すと、

読者も同じ変化を望むようになります。

これが「ターニングポイント」で、

ストーリーの中で最も重要な部分なんですよね。

例えば、

- ある本と出会ったこと

- 尊敬する人からの一言

- 思いがけない失敗からの気づき

こういった具体的な出来事を

詳しく描写することが効果的です。

「その時、先輩から『君は自分の強みを知らなすぎる』

と言われて、目が覚めた気がした」

といった具体的な場面設定が大事です。

このきっかけは突然の閃きでも、

長い時間をかけた気づきでもOKです。

大切なのは、その変化が

どのように起きたのかを明確に伝えること。

それによって読者は

「私もそういうきっかけが欲しい」と感じます。

変化のきっかけを明確に示すことで、

読者の行動を促す力が生まれるんです。

ストーリー性を持たせて展開する

人は論理より物語に心を動かされる生き物です。

だから情報をストーリーで包むと記憶に残ります。

ストーリー性があると、

読者は最後まで飽きずに読み進められるんですよね。

例えば、

- 起承転結の流れを意識する

- 時間軸に沿って話を展開する

- 伏線と回収を取り入れる

このような技術を

使うことで物語として成立します。

「最初は全く売れなかった商品が、

あるアイデアをきっかけに大ヒットした」

といった展開が読者を引き込みます。

小説のようなテクニックも

取り入れるとさらに効果的です。

ただし、話を盛りすぎると

信頼性が下がるので注意してください。

あくまで事実をベースにしながら、

魅力的に伝えることがポイントです。

ストーリー性のある展開は、

読者の心に長く残り続けるんです。

感情移入できる表現を使う

感情を表す言葉を使うと、

読者はあなたの体験を自分のことのように感じます。

これが「共感」の本質で、

心を動かすための重要な要素なんですよね。

例えば、

- 「胸が締め付けられるような不安」

- 「背中を押されたような勇気」

- 「雲間から差す光のような希望」

こんな感情表現を

具体的に使うことが大切です。

「その時の喜びは、まるで長いトンネルを抜けて

太陽の光を浴びたような感覚だった」

といった比喩表現も効果的です。

また、五感を使った表現も

読者の没入感を高めます。

心拍数が上がったことや、

手が震えたことなども描写すると良いですね。

感情移入できる表現を使うことで、

読者はあなたの体験を追体験できるんです。

エピソード構成で避けるべき3つの失敗パターン

あなたの体験談が読者の心に響かず、むなしく消えていく理由は明確です。

たった3つの失敗パターンを知るだけで、あなたの物語は人々を魅了する力を手に入れられます。

避けるべき失敗パターンは次の3つです:

- 自慢話に終始してしまう

- 具体性に欠ける抽象的な表現を使う

- 読者目線を忘れた内容になる

これらはどれも初心者がよくやってしまう間違いなんです。

でも大丈夫、今回はこれらのパターンを詳しく解説していくので、あなたのエピソードはきっと魅力的になりますよ。

それでは順番に見ていきましょう。

自慢話に終始してしまう

エピソード構成で最も避けたいのは、自分の成功や業績だけを並べる自慢話です。

なぜなら、一方的な自慢は読者の反感を買い、共感を得られないからなんですね。

例えば、こんな表現は要注意です:

- 「私は3ヶ月で売上1000万円達成しました」

- 「誰も成し遂げられなかったことを私はやってのけました」

- 「周りは驚いていましたが、私にとっては簡単なことでした」

このような表現ばかりだと、読者は「で、それが私にどう関係あるの?」と感じてしまうんです。

もっと具体的に言うと、「私はこんなにすごいです」という自慢話よりも「私はこんな失敗をして、こう学びました」という経験の方が読者の心に響きます。

実は私も最初のブログ記事では、達成した成果ばかりを書いていたんです。

するとコメント欄は閑散として、「参考になりました」という事務的な反応しか得られませんでした。

でも苦労した過程や失敗談を織り交ぜるようにしたら、「私も同じ経験があります」「勇気をもらいました」という反応が増えたんです。

だから自慢話より、つまずいた経験や乗り越えた苦労を正直に伝えることが大切なんですよ。

自慢話ではなく、読者が自分の状況と重ね合わせられるストーリーを提供しましょう。

具体性に欠ける抽象的な表現を使う

エピソードが読者の心に届かない二つ目の理由は、具体性のない抽象的な表現ばかり使っていることです。

「頑張りました」「大変でした」だけでは、読者はあなたの経験を想像できないんですよね。

例えば以下のような表現は避けるべきです:

- 「とても苦労しました」

- 「長い時間かかりました」

- 「素晴らしい結果が出ました」

こういった表現は何も伝わってこないんです。

具体的に言うと、「毎晩3時間、3ヶ月間で90記事を書き続けた」とか「売上が月5万円から50万円に増えた」といった数字や具体的な行動を示すことが重要です。

私が初めて電子書籍を出版したとき、「多くの人に読んでもらえた」と言うだけでなく、「初月で327冊売れて、読者から53件の感想メールをいただいた」と伝えたら、反応が全然違ったんです。

具体的な数字や経験があると、読者は「これならできるかも」と思えるようになるんですよね。

ですので、「いつ・どこで・何を・どのように・どれくらい」といった要素を盛り込むことで、あなたのエピソードは生き生きとしてきます。

抽象的な表現を避け、読者が五感で感じられるような具体的な描写を心がけましょう。

読者目線を忘れた内容になる

エピソード構成での三つ目の失敗は、読者が何を知りたいのかを考えずに書いてしまうことです。

いくら自分の経験が素晴らしくても、読者の悩みや関心に結びつかなければ意味がないんですよね。

こんな内容は避けるべきです:

- 読者の状況とかけ離れた特殊な体験談

- 読者が実践できないような方法の紹介

- 「私はこうした」だけで終わる内容

これらは読者にとって「それで?」という反応しか生まないんです。

もっと具体的に言うと、年収1億円稼ぐ方法を語るとき、「高級外車を3台持っている」という話より、「最初は月5万円の副業から始めた」という話の方が読者は親近感を持てます。

私もかつてプログラミングの記事を書いたとき、自分の技術力をアピールする内容にしたんです。

でも読者の多くは初心者だったので、「難しすぎて参考にならない」という反応ばかりでした。

そこで「プログラミング初心者だった私が3ヶ月で最初の案件を取るまでの道のり」という内容に変えたら、「自分にもできそう」というコメントが増えたんです。

読者が自分の状況と重ね合わせられ、「次の一歩」が見えるエピソードを心がけることが大切なんですよ。

だからこそ、読者の現在地を理解し、そこから一歩先の未来を示すエピソード構成を意識しましょう。

実践で使えるエピソード構成テンプレート3選

人の心を掴むストーリーには、

実は決まったパターンがあるんです。

このパターンを知っておくだけで、

あなたの話が一気に魅力的になります。

そのパターンが、

- 挫折→気づき→行動→成功パターン

- 問題提起→解決策→実践→結果パターン

- 失敗談→学び→成長→現在パターン

なんですよね。

どれも人の心を動かす力を持った

構成になっています。

これからそれぞれのパターンについて、

詳しく解説していきますね。

挫折→気づき→行動→成功パターン

挫折→気づき→行動→成功パターンは、

最も人の心を動かす王道の構成です。

なぜなら、誰もが一度は挫折を経験していて、

そこから立ち直る姿に感動するからなんです。

例えば、

- ダイエットに何度も失敗した経験

- 仕事でつまずいた時の苦しみ

- 人間関係で傷ついた出来事

こういった挫折から始まるストーリーは

多くの人の共感を呼びます。

具体的には、「私は3年間で8回ダイエットに

失敗し、もう諦めかけていました」というような書き出し。

そこから「でも、ある日気づいたんです。

無理な食事制限が失敗の原因だったことに」という気づきのシーンへ。

このパターンのポイントは、

気づきの瞬間をドラマチックに描くことです。

その気づきがあったからこそ、

行動が変わり、成功につながったんだと。

例えば私自身、ブログ運営で3ヶ月

アクセスが伸びず挫折しかけたとき、

「読者目線で書く」という

シンプルな気づきがありました。

それからは毎日コツコツと

読者が知りたい情報を提供し続けた結果、

6ヶ月後には月間10万PVという

成功を手にすることができたんです。

このように、挫折から成功までの

道のりを示すことで、読者に希望を与えられます。

だからこそ、このパターンは

多くの人の心を動かすんですよ。

問題提起→解決策→実践→結果パターン

問題提起→解決策→実践→結果パターンは、

読者の悩みを直接解決する実用的な構成です。

このパターンが強いのは、

読者が抱える問題に焦点を当てるからなんですね。

例えば、

- 朝起きられない問題

- お金が貯まらない悩み

- 人間関係がうまくいかない課題

こういった身近な問題から

スタートするんです。

具体的には「あなたも朝起きるのが

つらくて困っていませんか?」という問いかけから始めます。

そして「実は朝型になるための

3つのコツがあります」と解決策を提示。

このパターンで大切なのは、

解決策をシンプルで実行しやすく示すことです。

あまりに複雑だと、

読者は「自分にはムリだ」と感じてしまいます。

例えば私の場合、

「文章が書けない」という問題に直面したとき、

「毎日100文字だけでも書く」という

シンプルな解決策を実践しました。

最初は本当に100文字だけ。

それを3ヶ月続けた結果、

今では1日3000文字以上

スラスラ書けるようになったんです。

このように、明確な問題とシンプルな解決策、

そして実践した結果を示すことで、

読者は「自分もできそう」と

感じることができるんですよ。

失敗談→学び→成長→現在パターン

失敗談→学び→成長→現在パターンは、

あなたの人間味を最も感じさせる構成です。

このパターンがいいのは、

失敗を隠さず正直に語ることで信頼感が生まれるからなんです。

例えば、

- 大きな商談に失敗した話

- 人間関係で大失敗した経験

- 投資で損をした体験

こういった失敗談は、

実は大きな価値を持っています。

具体的には「私は初めての転職面接で

完全に撃沈しました」という赤裸々な告白から始めます。

そして「その失敗から、準備の

大切さを痛感しました」という学びへ。

このパターンのミソは、

失敗をどれだけ正直に語れるかです。

きれいごとではなく、

本当に恥ずかしかった経験を出すことで、

読者は「この人は本音で話してくれている」

と感じるんですね。

私自身、最初のオンラインセミナーでは

参加者が2人しか集まらず大失敗。

でもそこから「価値提供が足りない」

という大切な学びを得ました。

その後は徹底的に受講者目線で

コンテンツを作り込むようになり、

今では毎回100人以上が

参加する人気セミナーに成長したんです。

このように、失敗から現在の成功までを

正直に語ることで、読者は「私もチャレンジしてみよう」

という気持ちになるんですよ。

エピソード構成を活用した成功事例4つ

エピソード構成を使うと、

読者の心をグッと掴める秘密があります。

これから紹介する成功事例を

真似するだけで効果が出せますよ。

その成功事例とは、

- ブログ収益が3倍になった事例

- SNSフォロワーが急増した実例

- 商品販売率が向上した例

- 読者からの反応が変わった体験談

なんです。

どれも実際にあった話なので、

あなたにも応用できるはずです。

エピソード構成の力は絶大で、

読者の心を動かす効果があります。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

ブログ収益が3倍になった事例

ブログ収益が3倍になるのは、

エピソード構成の力が大きいんです。

なぜなら人は数字やデータより、

ストーリーに心を動かされるからなんですよ。

例えば、

- 月5万円だった収益が15万円に

- 記事滞在時間が2倍に伸びた

- クリック率が30%アップした

こんな変化が

実際に起きているんです。

もっと具体的に言うと、

あるブロガーさんは最初、

ただ情報を羅列するだけの記事を書いていました。

でも「過去の失敗談」から記事を

始めるようにしたところ、

読者の共感を得られるようになったんです。

特に「初心者だった頃の悩み」から

スタートする記事は、

初心者読者の心をつかみました。

このように過去の苦労を語ることで、

「この人は私と同じ経験をしている」と

読者に思ってもらえるんですね。

そして解決策を提示すると、

「この人の言うことなら信頼できる」

という気持ちになるわけです。

だからこそエピソード構成は、

ブログ収益アップの強力な武器になるんです。

SNSフォロワーが急増した実例

SNSのフォロワーが急増するのは、

共感を呼ぶストーリーがあるからなんです。

人はただの情報より、

感情を動かすストーリーに反応するんですよね。

例えば、

- 月100人だった新規フォロワーが500人に

- 投稿の保存数が5倍に増えた

- シェア数が劇的に向上した

こういった変化が

実際に起きているんです。

あるインスタグラマーさんは、

「完璧な結果」だけを投稿していました。

でも「失敗からどう学んだか」という

ストーリーを含めた投稿に変えたところ、

反応が劇的に変わったんです。

特に「最初はこんなに下手だった」という

ビフォーアフター投稿は、

多くの人の心をつかみました。

ここで大事なのは、

自分の弱みや失敗を見せる勇気です。

それって実は強さになるんですよね。

SNSは特に人間らしさが求められる場所。

だからこそ、エピソード構成が効果的なんです。

フォロワーが増えるだけでなく、

エンゲージメントも高まります。

だから自分のストーリーを

大切にしてみてくださいね。

商品販売率が向上した例

商品販売率が上がるのは、

エピソード構成で信頼関係が築けるからです。

人は信頼できる人から

買いたいと思うものなんですよね。

例えば、

- 成約率が15%から40%にアップ

- リピート購入が2倍に増加

- 客単価が1.5倍に向上

こんな結果が

実際に出ているんです。

あるコーチングサービスを提供する方は、

最初はただスキルや実績をアピールしていました。

でも「自分がどん底だった時の話」から

始めるセールスレターに変更したところ、

反応が格段に良くなったんです。

特に「このサービスを作ったきっかけ」を

詳しく語ることで、

お客さんの心に響くようになりました。

なんでこんなことが起きるかというと、

人は「なぜその商品を作ったのか」という

背景ストーリーに価値を感じるからなんです。

ただ「良い商品です」と言われても

心は動きませんよね。

でも「こんな問題を解決したくて

作りました」というストーリーがあると、

「私もその問題で悩んでいる!」と

共感してもらえるんです。

だからこそエピソード構成は、

商品販売の強力な武器になるんですよ。

読者からの反応が変わった体験談

読者からの反応が変わるのは、

エピソード構成で心の距離が縮まるからです。

一方的な情報提供より、

人間対人間の関係が生まれるんですよね。

例えば、

- コメント数が10倍に増えた

- 「共感した」という反応が増えた

- 質問やお礼のメッセージが届くようになった

こういった変化が

本当に起きているんです。

あるメルマガ配信者は、

最初は役立つ情報だけを送っていました。

でも「自分の失敗談と学び」を

盛り込むようにしたところ、

返信率が劇的に上がったんです。

特に「この方法で失敗した話」を

包み隠さず話すことで、

読者から「正直でいいですね」という

反応が増えました。

ここで大切なのは、

完璧な姿ではなく成長過程を見せること。

それが読者との信頼関係を

築くことになるんです。

以前は「ためになる」と言われるだけでしたが、

今では「あなたの話に勇気をもらった」

という反応が増えています。

これって情報以上の価値を

提供できているということ。

だからこそエピソード構成は、

読者との関係性を深める

最高の方法なんです。

読者の悩みを解決する世界観形成の4ステップ

あなたの言葉には人を動かす力が

秘められているんです。

その力を最大限に引き出せば、

読者の心をつかんで離さない文章が書けます。

そのために必要な4つのステップが、

- STEP1. 読者のペインポイントを徹底的に分析する

- STEP2. 自分の経験と解決策を結びつける

- STEP3. 救世主的立場を自然に演出する

- STEP4. 継続的な価値提供で信頼関係を築く

なんですよね。

この4つのステップを踏むことで、

あなただけの世界観が作れるんです。

それぞれのステップには重要な

ポイントがあるので、

これから詳しく

解説していきますね。

STEP1. 読者のペインポイントを徹底的に分析する

読者が抱える悩みを知ることが、

全ての始まりなんです。

なぜなら、相手の痛みを理解していないと

心に届く言葉は書けないからです。

例えば、

- 「なかなか痩せられない」という悩み

- 「仕事が忙しくて自分の時間がない」という不満

- 「お金の使い方がわからない」という不安

こういった悩みを

細かく分析するんです。

もっと具体的に言うと、

「なぜ痩せられないのか」「どんな時に挫折するのか」

といった部分まで深堀りします。

私自身も昔は「読者のことを

わかったつもり」になっていました。

でも実際には表面的な理解に

とどまっていたんですよね。

ここで大切なのは、

アンケートを取ったり、コメントを読んだり、

直接話を聞いたりすることです。

想像だけで終わらせず、

実際の声を集めることが重要なんです。

そうすることで、読者の本当の

悩みが見えてきます。

STEP2. 自分の経験と解決策を結びつける

読者の悩みがわかったら、

次はあなた自身の経験を掘り起こしましょう。

これが説得力を生み出す

最大の武器になるんですよ。

例えば、

- あなたが同じ悩みを克服した体験

- 失敗から学んだこと

- 専門知識を活かして解決した例

このように、あなたならではの

経験を思い出してみてください。

私がブログを始めた頃は

誰にも読まれず悩んでいました。

そんな時、読者の立場に立って

「自分が知りたいこと」を書くようにしたら、

少しずつ反応が増えていったんです。

この経験があるからこそ、

「読者目線で書く大切さ」を

心から伝えられるんですよね。

ただし、注意してほしいのが、

自慢話にならないようにすること。

あくまで読者の役に立つために

あなたの経験を共有するんです。

自分の経験と読者の悩みを

うまく結びつけることで、

共感と信頼が生まれるんです。

STEP3. 救世主的立場を自然に演出する

ここで言う「救世主」とは、

読者の問題を解決できる存在のことです。

でもね、「私はすごいんです!」

なんて言ったら引かれちゃいますよね。

大切なのは、次のような

自然な演出方法です。

- 具体的な成果を数字で示す

- 他の人の成功事例を紹介する

- 専門的な知識をわかりやすく説明する

こうした方法で、あなたの

信頼性を高めていくんです。

例えば私の場合、

「このやり方で月間10万PVを達成しました」

というより具体的な数字を示します。

または「Aさんはこの方法で

3ヶ月で成果を出しました」と

他の人の事例を紹介するんです。

そうそう、大事なのは

押し付けがましくならないこと。

あくまで「もしよかったら

参考にしてみてください」という

謙虚な姿勢を保つことがポイントです。

救世主的立場は、

実績と謙虚さのバランスで

自然に形成されるものなんです。

STEP4. 継続的な価値提供で信頼関係を築く

一度の記事では、

本当の信頼関係は築けません。

継続的に価値ある情報を提供することで、

初めて深い信頼が生まれるんです。

具体的には、

- 定期的に役立つ情報を発信する

- 読者からの質問に丁寧に答える

- 最新の情報をアップデートして伝える

こういった行動が

信頼構築には欠かせません。

例えば私は週に2回、

必ず新しい記事を投稿しています。

そして、コメントには

できるだけその日のうちに

返信するようにしているんです。

この継続的な姿勢が、

少しずつ読者との関係を

深めていくんですよね。

ここで大切なのは、

「与えること」に集中すること。

「何か売りつけよう」という気持ちが

前面に出ると、すぐに見抜かれます。

まずは惜しみなく価値を提供し、

その結果として信頼を得る。

この順序を間違えないことが

長期的な関係構築の秘訣なんです。

世界観形成で陥りやすい4つの失敗パターン

あなたの世界観が弱いと、

読者はすぐに離れていきます。

世界観形成の失敗を避ければ、

あなたの発信力は劇的に高まります。

特に気をつけるべき失敗パターンは、

- 読者のニーズを無視した自己満足に終わる

- 一貫性のない矛盾したメッセージを発信する

- 過度に専門的で理解しづらい表現を使う

- 他者の模倣に終始してオリジナリティを失う

これらのパターンは誰もが

陥りやすい落とし穴なんです。

でもこれらを理解して避ければ、

あなたの世界観はグッと強くなります。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきますね。

読者のニーズを無視した自己満足に終わる

読者のニーズを無視すると、

どんなに良い内容でも響かないんです。

なぜなら、発信は自分のためじゃなく

読者のためにするものだからです。

例えば、

- 自分の専門知識をひたすら語る

- 読者の悩みを考えずに情報を垂れ流す

- 「私はこんなにすごい」という自慢話ばかり

こういった発信は

誰の心にも届きません。

特に「私の世界観はこうです!」と

一方的に押し付けるのは最悪です。

読者が「この人は私のことを

わかってくれている」と感じられる

内容にすることが大切なんです。

実際、私も以前は自分の知識を

ただ伝えることが大事だと思ってました。

でも、読者からの反応が薄くて

何度も悩んだことがあります。

そこで気づいたのは、読者が

何に困っているかを先に知ることの重要性。

読者の悩みを理解してから

その解決策を提示すると、

反応が格段に良くなりました。

だからこそ、自分の世界観を

押し付けるのではなく、

読者のニーズに応える形で

世界観を形成することが重要なんです。

一貫性のない矛盾したメッセージを発信する

一貫性がないメッセージは

読者の信頼を一瞬で失います。

これは世界観形成において

最も致命的な失敗の一つなんですよ。

例えば、

- 今日は「シンプルが一番」と言い、明日は「複雑さが大事」と言う

- 健康について語りながら不健康な姿を見せる

- 節約を勧めながら高級品をアピールする

このような矛盾した発信は

読者を混乱させるだけです。

特に深刻なのは、価値観が

コロコロ変わることなんですね。

読者は「この人は何を言っても

信じられない」と思ってしまいます。

私の知り合いのインフルエンサーは、

最初は「自由な働き方」を推奨していたのに、

後に「厳格な時間管理」を推すようになりました。

その結果、フォロワーが

急激に減少してしまったんです。

一貫性を保つためには、

自分の核となる価値観を

明確にしておくことが大切です。

そして、それに基づいた

メッセージを常に発信し続けること。

これにより、読者はあなたの

世界観を理解し、信頼してくれるようになります。

過度に専門的で理解しづらい表現を使う

難しい言葉ばかり使うと、

読者はすぐに離れていきます。

なぜなら、理解できない内容に

人は興味を持ち続けられないからです。

例えば、

- 業界用語をたくさん使う

- 長くて複雑な文章を書く

- 抽象的な概念だけで説明する

こういった表現は、

専門家には伝わっても

一般の読者には伝わりません。

特に初心者向けの内容なのに

上級者向けの言葉で説明すると、

読者は「自分には難しすぎる」と

感じてしまうんですよね。

私も以前、プログラミングを

教える記事を書いたときに、

専門用語をたくさん使ってしまいました。

結果、「何言ってるか分からない」

というコメントばかりもらい、

伝えたいことが全く伝わらなかったんです。

難しいことをシンプルに

説明できることこそが、

本当の実力なんですよね。

だから、小学生にも

分かるような言葉で

あなたの世界観を表現することが

とても大切なことなんです。

他者の模倣に終始してオリジナリティを失う

他人の真似ばかりしていると、

あなたの存在価値がなくなります。

オリジナリティがないと

読者はあなたではなく

元ネタの人を探してしまうんです。

例えば、

- 人気インフルエンサーと同じ言葉遣いをする

- 成功者のコンテンツ構成をそのまま使う

- 他者の世界観をそっくりそのまま真似る

こういった模倣は、

最初は見よう見まねで良いのですが

長く続けるとただの二番煎じになります。

とくに気をつけたいのは、

業界の「お作法」をただ真似るだけで

自分らしさを出さないこと。

私も最初は有名ブロガーの

文体や構成を真似ていました。

でも、全然反応が得られなくて

「なぜだろう?」と悩んだんです。

そこで思い切って自分の経験や

独自の視点を入れた記事を書いたら、

反響がガラッと変わったんですよ。

あなたにしか語れない経験や

あなたならではの視点こそが、

読者を引きつける最大の武器になります。

だから、他者から学びつつも

自分らしさを失わない世界観を

作ることが本当に大切なんです。

効果的な知識の活用と模倣を実践する4つのステップ

あなたのオリジナルコンテンツが

生まれない悩みを今日で終わらせましょう。

この記事を読めば、他の人の

成功事例を正しく活用して、

自分だけの魅力的なコンテンツを

作れるようになりますよ。

以下の4つのステップで解説します:

- STEP1. 参考にしたい成功事例を見つける

- STEP2. 成功事例の核となる要素を分析する

- STEP3. 自分の経験や視点を加える

- STEP4. オリジナリティを出して再構築する

これらのステップは順番に

実践することが大切です。

飛ばしてしまうと効果が

半減してしまいますからね。

それでは、具体的な方法を

ひとつずつ見ていきましょう。

STEP1. 参考にしたい成功事例を見つける

まず最初にすべきことは、

あなたが目指す分野の成功事例を探すことです。

これが全ての始まりとなるので、

しっかりと時間をかけるべきポイントなんですよ。

例えば、こんな成功事例を探してみましょう:

- 多くの「いいね」がついている投稿

- コメント数が多い記事

- シェアされまくっているコンテンツ

こういった反応が多いものには、

人を引きつける何かがあるはずです。

特に注目したいのが、あなたと

似たような立ち位置から始めた人の事例。

なぜなら、その人が成功した道筋が

あなたにとっても参考になりやすいからです。

私も最初は何を参考にすればいいか

分からなくて、かなり悩みました。

でも、自分の興味ある分野で

人気のアカウントを5つ選んで

毎日チェックするようにしたら、

だんだんと「刺さる投稿」の特徴が見えてきたんです。

成功事例を見つけたら、次は

その中身をじっくり分析していきましょう。

STEP2. 成功事例の核となる要素を分析する

見つけた成功事例の中から、

なぜ人気があるのかを徹底的に分析しましょう。

この分析作業が実は一番大切で、

ここを適当にすると後が続きません。

具体的には、こんな要素に注目してみてください:

- どんな問題を解決しているのか

- どんな言葉遣いや表現が使われているか

- 情報の組み立て方はどうなっているか

これらの要素を紙に書き出して

整理してみるのがおすすめです。

特に気をつけたいのが「なぜこれが

人の心を動かすのか」という視点。

たとえば、人気ブロガーの記事を

分析してみると、最初の3行で

読者の悩みを言い当てていることが

多いことに気づくかもしれません。

私自身、投資の知識がないときに

人気投資家の発信を分析したんです。

すると「難しい用語を使わず、

たとえ話で説明している」という

共通点を見つけることができました。

これが大きなヒントになりましたね。

分析ができたら、次は自分の

要素を加えていく段階です。

STEP3. 自分の経験や視点を加える

分析した要素に、あなた自身の

経験や視点を加えることが重要です。

ここがまさに「ただの真似」から

「価値ある模倣」に変わる分かれ道なんですよね。

自分らしさを加える方法としては:

- 自分の失敗談を正直に語る

- 自分なりの解釈や意見を加える

- 自分の環境や状況に合わせて調整する

こうした要素を加えることで、

コンテンツに深みが出てきます。

特に大切なのが、自分の言葉で

語り直すというプロセスです。

例えば、料理のレシピブログを

参考にする場合、同じ料理でも

「私は最初にこの手順で失敗したので、

こうするとうまくいきますよ」という

あなただけの視点を加えることで、

オリジナリティが生まれるんです。

私も最初は他の人の文章の

真似ばかりしていました。

でも「私なら、この説明に

こんな例えを使うな」と考えて

少しずつ自分の色を出していったら、

反応がぐんと良くなったんです。

最後に、これらを組み合わせて

再構築する段階に進みましょう。

STEP4. オリジナリティを出して再構築する

最後のステップでは、分析した要素と

自分の視点を組み合わせて再構築します。

ここで大事なのは、単なる寄せ集めではなく

新しい価値を生み出すことなんですよ。

再構築のポイントとしては:

- 構成を変えてみる

- 複数の参考事例を組み合わせる

- 自分なりの結論や提案を加える

こうした工夫をすることで、

参考にしたものとは違う形になります。

特に気をつけたいのが「焼き直し」と

「再構築」の違いですね。

焼き直しは単に言葉を変えるだけですが、

再構築は新しい価値を生み出すんです。

例えば、ダイエットの記事を参考にする場合、

「朝食抜きダイエット」の記事から

構成を借りつつも、自分の「夜食抜き

ダイエットで成功した体験」を加えれば

まったく新しいコンテンツになります。

私も最初は単なる焼き直しばかりでしたが、

複数の参考事例から「いいとこどり」して

自分なりの結論を加えるようにしたら、

「この視点は新しい!」という

コメントをもらえるようになりました。

このように他者の成功事例を参考にしながらも、

自分らしさを加えることで

誰にも真似できない価値ある

コンテンツが作れるようになるんです。

知識の活用と模倣で失敗しないための3つの注意点

あなたが見つけた素晴らしいアイデア、

そのまま真似するのは危険です。

この記事を読めば、

他者の知識を正しく活用する方法が身につきます。

知識活用で気をつけるべき3つのポイントは、

- 単なるコピーにならないよう工夫する

- 著作権や引用ルールを守る

- 自分の言葉で表現し直す

この3つを意識するだけで、

あなたの発信は格段に良くなります。

他人のアイデアを参考にすることは悪いことじゃないんです。

でも、やり方を間違えると大きなトラブルになることも。

それでは、これから詳しく

それぞれのポイントを解説していきますね。

単なるコピーにならないよう工夫する

他人のアイデアをそのままコピーするのは、

あなたの成長にもつながりません。

工夫を加えることで、

オリジナリティが生まれるんですよ。

例えば、

- 自分の経験を加える

- 違う角度から考える

- 新しい例え話を考える

こういった工夫が

大切になってきます。

もう少し具体的に言うと、

料理のレシピを参考にするようなものです。

基本の作り方を学びつつも、

自分好みの調味料を足したり量を調整したり。

そうすることで、

あなただけの味が生まれますよね。

実は私も以前、人気ブロガーの

記事構成をそのまま使おうとしたことがあります。

でも読者からは「どこかで見たような内容」と

言われてしまいました。

それからは必ず自分なりの視点や

経験を加えるようにしています。

こうした小さな工夫の積み重ねが、

あなたらしさを作り出すんです。

著作権や引用ルールを守る

著作権を守るというのは、

単なるルールではなく信頼の問題です。

きちんとルールを守ることで、

あなたの発信に信頼性が生まれるんですよ。

例えば、

- 引用する場合は出典を明記する

- 許可なく画像や文章を使わない

- 引用は必要最小限にとどめる

これらのルールを

守ることが大切です。

もっと分かりやすく言うと、

友達のノートを見せてもらうようなものです。

「これ参考にしていい?」と聞いて、

「〇〇さんに教えてもらったよ」と伝える。

そうすれば、お互いに

気持ちよく知識を共有できますよね。

私も最初は知らなくて、

有名な方の言葉をそのまま使ってしまいました。

後で指摘されて慌てて修正したことがあります。

とても恥ずかしい思いをしました。

著作権を守ることは、

相手への敬意を示すことでもあるんです。

だからこそ、引用ルールは

最初にしっかり学んでおきましょう。

自分の言葉で表現し直す

他者の知識を自分の言葉で表現し直すことが、

本当の理解につながります。

これができると、

知識が自分のものになるんですよ。

例えば、

- 専門用語をやさしい言葉に置き換える

- 自分の体験と結びつける

- 違う例え話で説明してみる

こうした工夫が

大切なんです。

具体的に言うと、学校の授業で

ノートを取るときのことを思い出してください。

先生の言葉をそのまま書き写すより、

自分が理解した内容を自分の言葉でまとめる方が記憶に残りますよね。

私も以前は本の内容をそのまま伝えようとして、

かえって分かりにくい説明になっていました。

でも「これって〇〇みたいなものだよね」と

身近な例えに置き換えて話すようにしたら、

反応がぐっと良くなったんです。

自分の言葉で表現することで、

あなたの個性や魅力も伝わります。

だからこそ、他者の知識は

必ず自分の言葉に置き換えましょう。

知識の活用と模倣を高める3つのテクニック

あなたの知識がもっと活きる方法、

実はカンタンに身につけられるんです。

知識をうまく使いこなせれば、

あなたの成長スピードは驚くほど加速します。

その秘訣となる3つのテクニックが、

- 複数の情報源を組み合わせる

- 定期的に新しい知識をインプットする

- フィードバックを取り入れて改善する

なんですよね。

これらは誰でも実践できるのに、

ちゃんとやってる人は意外と少ないんです。

どれも特別難しいことじゃないのに、

効果はバツグンに高いテクニックです。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

複数の情報源を組み合わせる

複数の情報源を組み合わせると、

独自の視点が生まれやすくなります。

一つの情報だけに頼ると、

視野が狭くなってしまうんですよね。

例えば、

- 本とネットの情報を比較する

- 異なる専門家の意見を集める

- 昔の情報と最新情報を組み合わせる

こういった方法で

情報の幅が広がるんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエットについて調べるなら、

医学書、トレーナーのSNS、実際に成功した人の体験談

といった違う種類の情報を集めるといいですね。

そうすると「あ、この方法とあの方法を

組み合わせたら効果的かも!」

という新しい発見が生まれるんです。

ここで大事なのは、

情報の質にも気を配ること。

信頼できる情報源かどうか、

最新の内容かどうかを確認しましょう。

それと、あまりにも矛盾する情報があれば、

さらに別の情報源で確認するといいですね。

このように複数の情報を組み合わせることで、

あなただけの独自の知識体系が作れるんです。

定期的に新しい知識をインプットする

定期的な知識のインプットは、

あなたの思考を新鮮に保つ秘訣です。

古い情報だけで考えていると、

いつの間にか時代遅れになってしまいます。

例えば、

- 週に1冊は本を読む習慣をつける

- 毎朝15分ニュースをチェックする

- 月に1回は新しい分野のセミナーに参加する

こういった習慣が

知識の鮮度を保ってくれるんです。

特に効果的なのは、

自分の専門分野だけでなく、

全く違う分野の知識も取り入れることなんですよ。

たとえば、マーケティングを学んでいる人が

心理学や脳科学の本を読むと、

思わぬ発見があったりします。

あとね、インプットする時間帯も

結構重要なポイントなんです。

朝の時間は頭が冴えているので、

新しい知識を吸収するのに最適です。

寝る前の10分でも、

スマホでサクッと新情報をチェックするだけで

知識の幅が広がっていきますよ。

定期的な知識のインプットこそが、

あなたの思考を常に進化させる原動力なんです。

フィードバックを取り入れて改善する

フィードバックを活用することは、

成長への最短ルートです。

自分だけの視点では気づけない

盲点がたくさんあるものなんです。

例えば、

- 信頼できる人に意見をもらう

- SNSでの反応を分析する

- 自分の成果物を客観的に評価してもらう

こうした外からの視点が、

あなたの成長を加速させます。

特に効果的なのは、

批判的な意見にも耳を傾けること。

「ここがわかりにくい」

「こうしたほうがいいんじゃない?」

という意見こそ、実は宝物なんです。

フィードバックをもらう時のコツは、

具体的に質問することですね。

「どうでしたか?」ではなく

「この部分の説明はわかりやすかったですか?」

と聞くと、役立つ答えが返ってきます。

それから、フィードバックをもらったら

すぐに行動に移すことも大切です。

私自身も記事を書いた後は

必ず誰かに読んでもらって、

「ここがわかりにくい」という指摘を

素直に受け入れて修正しています。

フィードバックを活用することで、

あなたの知識の使い方は

どんどん洗練されていくんです。

感情的価値を持つ素材を収集する5つの方法

あなたの文章が「なんか物足りない」と

感じたことはありませんか?

感情的価値のある素材を集めれば、

読者の心を鷲掴みにできるようになります。

その方法は主に5つあります。

- 自分の体験から感情的なエピソードを抽出する

- 読者の共感を呼ぶ事例を意識的に集める

- 専門書や論文から裏付けとなる知識を得る

- SNSやブログから生の声を収集する

- 独自の視点を育てるために異分野の情報に触れる

これらの方法を使えば、

あなたの文章は劇的に変わります。

読者を引き込む力が格段に

アップするはずです。

それでは、これから具体的な

方法を詳しく解説していきますね。

自分の体験から感情的なエピソードを抽出する

自分の体験は最高の素材庫です。

なぜなら、あなただけの感情が

詰まっているからなんですよね。

例えば、

- 初めて失敗して泣いた経験

- 大きな成功を収めて喜んだ瞬間

- 予想外の出来事に驚いた時の感情

こういった体験は、

読者の心に響く宝物なんです。

もっと具体的に言うと、

「初めて企画が通った時の

ドキドキと達成感」とか、

「大事なプレゼンで失敗して

落ち込んだ夜」みたいな経験です。

これらの体験を日記やメモに

残しておくと、いつでも

引き出せるようになります。

ここで大切なのは、

感情をできるだけ

生々しく思い出すこと。

「どんな気持ちだったか」を

細かく掘り下げると、

読者の共感を得やすくなります。

自分の体験は他の誰も

持っていない唯一無二の素材なので、

積極的に活用しましょう。

読者の共感を呼ぶ事例を意識的に集める

読者が「わかる!」と

思える事例は強力な武器です。

なぜなら、共感は信頼関係を

築く最短ルートだからなんですよね。

例えば、

- 多くの人が経験する挫折の瞬間

- 誰もが憧れる成功体験

- 日常生活でよくある困りごと

こういった事例は、

読者との距離を縮めてくれます。

具体的には、友人との会話や

ニュース、映画やドラマの

ストーリーなどから集められます。

「子育て中のママが時間がなくて

困っている話」や「転職して

最初の3ヶ月で感じる不安」など、

ターゲットに合わせた事例を

集めることが大切です。

意識して周りを見渡してみると、

実は共感を呼ぶ事例は

あふれているんですよ。

メモ帳やスマホのメモアプリに

気づいたときにすぐ記録する

習慣をつけましょう。

読者の心に刺さる事例を

集めることで、あなたの文章は

ぐっと説得力を増します。

専門書や論文から裏付けとなる知識を得る

感情だけでなく、知識の裏付けも

文章の信頼性を高めるんです。

専門的な情報があると、

読者は「この人は詳しいんだ」と

感じてくれるからなんですよね。

例えば、

- 心理学の研究結果

- 統計データや市場調査

- 歴史的な事実や背景

こういった情報は、

あなたの主張を強化してくれます。

図書館や電子書籍で専門書を

読んだり、Google Scholarで

論文を検索したりすると、

信頼性の高い情報が手に入ります。

「ハーバード大学の研究によると、

感謝の気持ちを表現すると

幸福度が27%上がる」といった

具体的な数字や研究結果は、

説得力を格段に高めてくれます。

ただし、難しい専門用語は

かみ砕いて説明することを

忘れないでくださいね。

専門知識と感情的な要素を

バランスよく組み合わせることで、

読者の心と頭に響く文章になります。

SNSやブログから生の声を収集する

SNSやブログには、人々の

リアルな感情が溢れています。

これらの生の声は、

読者の本音を知る最高の

情報源なんですよね。

例えば、

- Twitterでのつぶやき

- インスタグラムのコメント

- ブログの読者からのフィードバック

こういった声は、

読者の悩みや欲求を

直接教えてくれます。

特に、あなたの記事のテーマに

関連するハッシュタグを検索すると、

多くの生の声に出会えます。

「#育児疲れた」で検索すれば、

育児に関する本音が見つかりますし、

「#転職成功」で検索すれば、

転職に成功した人の喜びの声が

見つかるわけです。

こうした声を集めておくと、

読者の気持ちに寄り添った

文章が書けるようになります。

ただし、プライバシーには

十分配慮して、必要に応じて

匿名化するなどの工夫をしましょう。

生の声を取り入れることで、

リアリティのある共感性の高い

コンテンツが作れます。

独自の視点を育てるために異分野の情報に触れる

他の人と違う視点を持つことは、

あなたの文章を特別にします。

異分野の知識を取り入れると、

誰も思いつかない切り口が

生まれるんですよね。

例えば、

- 全く違う業界のビジネス書

- 趣味に関する専門誌

- 歴史や科学の本

こういった異分野の情報源は、

新しい発想のきっかけになります。

マーケティングについて書くなら、

生物学の「共生」の概念から

ヒントを得るとか、料理の本から

「素材を活かす」という考え方を

ビジネスに応用するとか。

異分野の本を月に1冊読むとか、

違うジャンルの展示会や

イベントに参加するといった

習慣をつけるといいですよ。

異なる分野の知識が混ざり合うと、

「なるほど!」と読者が

唸るような独自の視点が生まれます。

この独自性こそが、

あなたの文章を忘れられない

ものにする秘訣なんです。

感情的価値を持つライティングで避けるべき4つの失敗

感情的価値を持つライティングは、

読者の心を鷲掴みにする強力な武器です。

しかし、間違った使い方をすれば

あなたの信頼性を一瞬で失うことに。

気をつけるべき失敗は、

- 感情に頼りすぎて事実を軽視する

- 読者層に合わない感情表現を使用する

- 一貫性のない感情的訴求をする

- プライバシーや倫理に配慮しない事例を使う

これらのポイントです。

どれも一見シンプルに見えますが、

実際のライティングでは意外と陥りがち。

これらを避けることで、あなたの文章は

読者の心を動かす力を持ちます。

では、それぞれの失敗について

詳しく見ていきましょう。

感情に頼りすぎて事実を軽視する

感情だけで文章を書くと、

説得力が大きく損なわれてしまいます。

なぜなら、読者は感情と同時に

事実に基づく信頼性も求めているからです。

例えば、

- 「最高の商品です!」だけで具体的な特徴がない

- 感動エピソードだけで数字やデータがない

- 個人の感想だけで客観的な評価がない

こんな文章を見ると、

読者は「本当かな?」と疑ってしまいます。

特に商品紹介や情報発信では、

感情的な表現と事実のバランスが重要なんです。

実際にあるダイエット商品の記事では、

「感動の変化!」と書かれていたけど、

実際どれくらい体重が減ったのか、

どんな成分が効果的なのかの説明がなく、

結局読者の信頼を得られず

購入につながらなかったケースがありました。

感情を大切にしながらも、

事実やデータを盛り込むことが大事です。

そうすることで、読者は

「この人の言うことは信頼できる」と感じるんです。

だからこそ、感情と事実の

バランスを意識した文章を書きましょう。

読者層に合わない感情表現を使用する

読者層を理解せずに感情表現すると、

せっかくの文章が逆効果になることがあります。

これは多くのライターが

気づかないうちに犯している失敗なんですよ。

たとえば、

- 若者向けサイトで堅苦しい表現を使う

- シニア層に若者言葉でアプローチする

- 専門家向けに感情的すぎる表現を使う

このようなミスマッチがあると、

読者は「私向けではない」と感じてしまいます。

特に気をつけたいのが、

世代によって響く言葉が違うということ。

ある化粧品ブランドでは、

50代女性向けの広告に「超ヤバい!」

といった若者言葉を使ったところ、

「私たちを馬鹿にしているの?」

という反感を買ってしまったんです。

逆に、若い世代には

親しみやすさが大切だったりします。

読者層の年齢、性別、興味関心を

しっかり分析することが重要です。

そうすれば、読者の心に

ぴったり響く感情表現ができるようになります。

一貫性のない感情的訴求をする

感情的訴求が一貫していないと、

読者は混乱して離れていってしまいます。

これって意外と多くの人が

陥りがちな失敗なんですよね。

例えば、

- 冒頭は熱意あふれる文章なのに途中から淡々とした説明調になる

- 楽しさを訴求していたのに突然恐怖心に訴えかける

- ブランドイメージと合わない感情表現を使う

こんな文章を読むと、

「この人は何を伝えたいの?」と混乱します。

ある旅行会社のメールマガジンでは、

最初は「癒しの旅」をテーマにしていたのに、

途中から「期間限定!今すぐ申し込まないと損!」

という焦らせる表現に変わり、

読者から「押し売りみたい」という

クレームが多く寄せられたことがありました。

大切なのは、伝えたい感情を

最初に明確にすることです。

そして、その感情を文章全体で

一貫して表現し続けることが重要なんです。

だからこそ、文章の感情的なトーンは

最初から最後まで一貫させましょう。

プライバシーや倫理に配慮しない事例を使う

感動を伝えようとするあまり、

プライバシーや倫理に反する事例を使うと大問題です。

これは読者の信頼を

一瞬で失うリスクがあるんですよ。

たとえば、

- 実名や特定できる情報を許可なく使用する

- センシティブな内容を配慮なく扱う

- 誇張しすぎたエピソードを事実のように伝える

こういった行為は、

読者からの信頼を大きく損ないます。

実際にあるブロガーさんは、

友人の成功体験を勝手に記事にしたところ、

個人が特定されてしまい、

その友人から絶縁されてしまったんです。

ましてや、感情を煽るためだけに

事実を歪めることは絶対NGです。

事例を使う場合は、

必ず関係者の許可を得ることが基本。

また、実名を出す必要がなければ

匿名化するなどの配慮も必要です。

感情的価値を高めるためとはいえ、

倫理観を持って文章を書くことが大切なんです。

感情的価値を持つライティングが成功した3つの事例

あなたの文章が読者の心を動かさないのは、

感情的価値が欠けているからかもしれません。

この記事を読めば、感情を揺さぶる

ライティングの秘訣が分かります。

成功事例としては、

- 商品レビューブログ

- 企業ストーリーテリング

- 社会問題を扱うジャーナリズム

があります。

これらはただの情報発信ではなく、

読者の感情に強く訴えかけています。

それぞれの事例から学べる

具体的なテクニックを見ていきましょう。

商品レビューブログ

商品レビューブログで成功するには、

体験から生まれる感情を伝えることが鍵です。

数字やスペックだけでは、

読者の心を動かせないんですよね。

例えば、

- 使用前後の気持ちの変化

- 商品との出会いストーリー

- 失敗から学んだ教訓

こういった要素を盛り込むと

読者の共感を得やすくなります。

実際に人気ブロガーの多くは、

「最初は skeptical だったけど...」といった

心の動きを描写しているんです。

あるキッチン家電のレビューでは、

「この製品で作った料理を家族が喜ぶ顔を見たとき、

購入して本当に良かったと思いました」

という一文が多くの購買を促しました。

これは単なる機能紹介ではなく、

家族の幸せという感情的価値を伝えています。

また、自分の失敗談を正直に語ることで、

信頼性が高まるという効果もあります。

「最初の1週間は使い方が分からず挫折しかけた」

という弱みを見せることで、

読者は「この人は正直に書いている」と感じるんです。

結局のところ、商品レビューは

機能ではなく、その先にある感情を売るものなのです。

企業ストーリーテリング

企業ストーリーテリングでは、

ブランドの人間らしさを引き出すことが重要です。

数字や業績だけでは、

人々の心に残らないんですよね。

たとえば、

- 創業者の挫折と成功

- 企業理念が生まれた背景

- 顧客との心温まるエピソード

こういった要素が、

ブランドへの愛着を生み出します。

アップルのスティーブ・ジョブズの

「Stay hungry, stay foolish」というメッセージは、

彼の人生経験と結びついているからこそ響くんです。

ある中小企業は自社ブログで、

「社長が3回の倒産危機を乗り越えた話」を

赤裸々に公開したところ、問い合わせが3倍になりました。

これは単なる企業PRではなく、

人間ドラマとして読者の心を掴んだんですね。

さらに言うと、企業の社会貢献活動も

ストーリー形式で伝えることで効果が違います。

「私たちは環境に配慮しています」より、

「社員の子どもたちのために、どんな未来を残したいかを

考えたことがきっかけでした」と伝える方が心に響きます。

だからこそ、企業は自分たちの

「なぜ」を物語として伝えるべきなんです。

社会問題を扱うジャーナリズム

社会問題のジャーナリズムでは、

統計だけでなく個人の物語が重要なんです。

数字だけでは伝わらない現実を、

具体的な人間の姿で見せることが効果的です。

例えば、

- 当事者の生の声

- 問題が生じた背景ストーリー

- 解決に向けた希望の光

このような要素が読者の

行動を促す原動力になります。

ホームレス問題を扱った記事では、

「路上生活者の数は前年比20%増加」という

データよりも、「元会社員の田中さん(仮名)が

路上生活に至るまでの半年間」という

具体的なストーリーの方が読者の心を動かしました。

あるジャーナリストは環境問題について、

科学データだけでなく「海洋汚染で家族を失った

漁師の悲しみ」を描くことで、多くの寄付を集めたんです。

これは抽象的な問題を、

具体的な感情と結びつけたからこそです。

ただし、センセーショナルに走りすぎると

逆効果になることもあるので注意が必要です。

大切なのは、問題提起だけでなく

「読者に何ができるか」という

希望の部分も示すことなんですよね。

結局のところ、社会問題も

人々の感情に訴えかけてこそ、

本当の変化を生み出せるのです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 洗脳ライティングの基本は「断言」「感情的価値」「選択肢の絞り込み」の3要素

- 読者の心を掴むには「ストーリーテリング」が最も効果的な手法である

- 過度な誇張や一般的すぎる表現は信頼性を損なうので避けるべき

- 社会的証明(他の人の実績や証言)を活用すると説得力が高まる

- 希少性と即効性を強調すると読者の行動を促しやすくなる

- 効果的なエピソードには「失敗→学び→成長→現在」のパターンが有効

- 読者のペインポイント(悩み)を徹底分析することが文章作成の第一歩

- 感情表現と事実のバランスを取ることで信頼性と共感性を両立できる

- 複数の情報源を組み合わせることで独自の視点が生まれる

- 読者層に合った感情表現を一貫して使うことが重要

まとめ

洗脳ライティングの基本要素と実践テクニックについて

詳しく解説してきました。

人の心を動かす文章には、断言による確信、

感情的価値による共感、そして選択肢の

絞り込みによる決断促進という3つの要素が

必ず含まれています。

さらに、ストーリーテリングや社会的証明、

希少性の強調といったテクニックを

駆使することで、あなたの文章は

格段に説得力を増すでしょう。

また、エピソード構成においては

「過去の失敗→気づき→行動→成功」という

流れが最も読者の心に響くことも

お分かりいただけたと思います。

ただし、過度な誇張や一般的すぎる表現は

逆効果になるので注意が必要です。

読者のペインポイントを徹底分析し、

そこに寄り添う形で自分の経験や

具体的な事例を織り交ぜることが大切です。

実践する際は、感情と事実のバランスを

意識しながら、読者層に合った表現を

一貫して使うことを心がけましょう。

これらのテクニックは一朝一夕で

マスターできるものではありません。

しかし、今日からコツコツと実践していけば、

あなたの文章は確実に読者の心を

動かす力を持つようになります。

ぜひ今回学んだことを明日から

あなたの文章に取り入れてみてください。

読者の心を鷲掴みにする文章を書けるようになれば、

ビジネスでも、ブログでも、SNSでも、

あなたのメッセージはより多くの人に

届くようになるでしょう。

文章の力を最大限に引き出して、

あなたの伝えたいことを世界に広げてください。

よくある質問

洗脳ライティングは倫理的に問題ないのでしょうか?

洗脳ライティングという言葉に少し抵抗を感じるかもしれませんね。大切なのは、嘘の情報を伝えないことです。読者にとって本当に役立つ情報や商品を、より効果的に伝えるための技術と考えれば問題ありません。断言や感情的価値を使っても、根拠のない約束はせず、正直に価値を伝えることが大切です。読者を騙すのではなく、本当に役立つ情報を心に響く形で届けるのが正しい使い方です。

初心者でも洗脳ライティングの技術を身につけることはできますか?

もちろん、初心者でも洗脳ライティングの技術は身につけられます!最初は「断言で読者に確信を与える」「感情的価値で心を動かす」「選択肢の絞り込みで決断を促す」という3つの基本要素から始めてみましょう。そして自分の体験談を素直に書いてみることが大切です。完璧を目指さず、毎日少しずつ練習することで、驚くほど上達しますよ。失敗を恐れずに書き続けることが、上達への最短ルートです。

洗脳ライティングの効果はどのくらい続くものですか?

洗脳ライティングの効果は、その内容の質と信頼性によって大きく変わります。一時的な感情に訴えるだけの文章は、効果も一時的です。でも本当に価値のある情報を感情的価値と組み合わせて伝えると、読者の記憶に長く残り、信頼関係を築けます。特にストーリーテリングを取り入れた文章は、脳に強く記憶されるため効果が長続きします。継続的に価値ある情報を提供し続けることで、読者との信頼関係はどんどん深まっていきますよ。

洗脳ライティングと普通のライティングの違いは何ですか?

普通のライティングが「情報を伝える」ことを目的とするのに対し、洗脳ライティングは「読者の感情を動かし、行動を促す」ことを目的としています。普通の文章が「このパソコンはCPUが速いです」と伝えるなら、洗脳ライティングは「このパソコンで作業すれば、家族との時間が増えて笑顔が増えますよ」と感情的価値を伝えます。また、断言表現や選択肢の絞り込みなど、読者の決断を助ける技術も使います。どちらが良いというわけではなく、目的に応じて使い分けることが大切です。

洗脳ライティングで最も重要なポイントは何ですか?

洗脳ライティングで最も重要なのは「読者の気持ちを本当に理解すること」です。どんなに技術を駆使しても、読者の悩みや願望に寄り添っていなければ心は動きません。読者が「この人は私のことをわかってくれている」と感じたとき、初めて信頼関係が生まれます。そのためには、ターゲットを明確にして、その人たちの具体的な悩みや欲求を深く理解することが大切です。テクニックも大事ですが、読者への共感と誠実さがあってこそ、本当に心を動かす文章が書けるのです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。