このノウハウについて

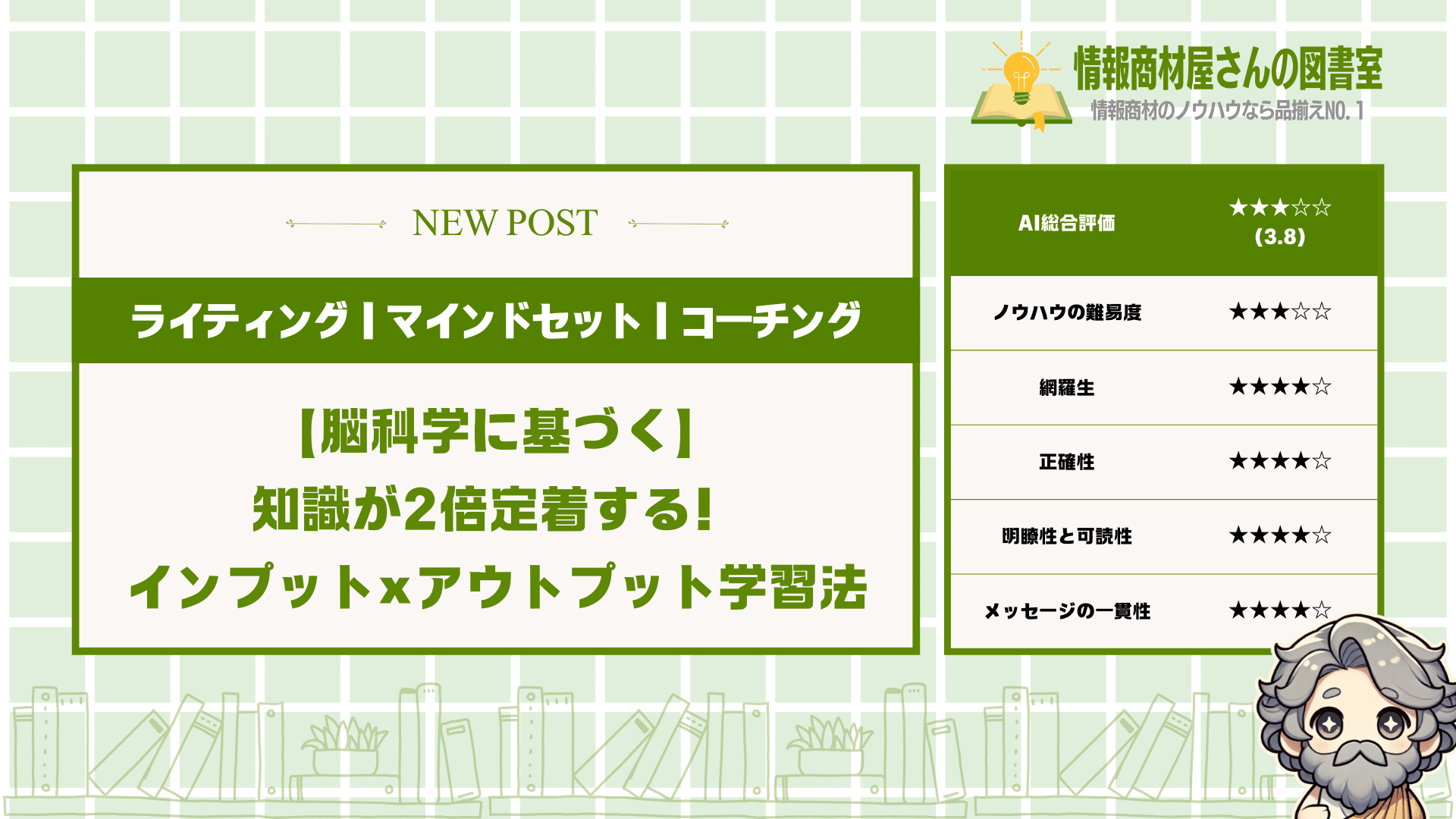

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は効果的な学習方法の本質をわかりやすく解説しています。インプットとアウトプットを組み合わせた7ステップの学習法を実践すれば、これまで頭に入らなかった知識が驚くほど定着するでしょう。特に「学んだことを自分の言葉で説明する」というアウトプット技術は、あなたの理解度を劇的に高めてくれます。読者は具体的な方法を知ることで、明日からすぐに学習効率を上げることができるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●勉強しても全然頭に入らない...

●せっかく学んだのにすぐ忘れてしまう

●どうすれば知識が自分のものになるの?

「インプットばかりしているのに、なぜか知識が身につかない」

そんな悩みを抱えている人は非常に多いんです。

本を読んだり動画を見たりしても、

数日後には内容をほとんど思い出せなくなっている...

そんな経験、ありませんか?

実は効果的な学習には、

「インプット」と「アウトプット」を

正しく組み合わせることが不可欠なんです。

この記事では、学んだ知識を

確実に自分のものにするための

7つのステップを詳しく解説します。

これらの方法を実践すれば、

あなたの学習効率は劇的に向上するでしょう。

どれも特別な道具や才能は必要なく、

今日から誰でも始められる方法ばかりです。

学びを確実に自分のものにしたい人は、

ぜひ最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- インプットとアウトプットを組み合わせた効果的な7ステップ学習法

- 学習効率を劇的に高める実践的なアウトプット方法6つ

- 記憶の定着率を上げる科学的に証明された学習テクニック

- 学習モチベーションを維持するための具体的な方法

- 学習効率を妨げる5つの障害と効果的な対処法

インプットとアウトプットを組み合わせた学習法7ステップ

頭に入れた知識が身につかないのは、

学習の仕方に問題があるからなんです。

この記事を読めば、

インプットとアウトプットを正しく組み合わせた効果的な学習法が身につきます。

これから紹介する7つのステップは:

- STEP1. 学習目標を明確に設定する

- STEP2. 適切な教材を選択する

- STEP3. 内容を理解しながら情報を取り入れる

- STEP4. 要点をノートにまとめる

- STEP5. 学んだ内容を自分の言葉で説明する

- STEP6. 実践的な問題に取り組む

- STEP7. 定期的に復習して知識を定着させる

これらのステップを順番に実践することで、

学んだことが本当の意味で自分のものになります。

どれも難しいことじゃないんですが、

組み合わせることでパワーが倍増するんです。

では、具体的な方法について

それぞれ詳しく解説していきますね。

STEP1. 学習目標を明確に設定する

学習を始める前に、

具体的な目標を決めることが超重要です。

なぜなら、目標がはっきりしていないと、

どこに向かって進めばいいか分からなくなるからなんです。

例えば:

- 「英語を勉強する」ではなく「3ヶ月後に英検2級に合格する」

- 「プログラミングを学ぶ」ではなく「半年以内に自分のアプリを作る」

こんな風に、達成したいことを

具体的な形で表現するんです。

もっと細かく言うと、

「いつまでに」「何ができるようになるか」を明確にすること。

目標が明確だと、

モチベーションも維持しやすくなります。

それに、進捗状況も

チェックしやすくなるんですよね。

だから学習を始める前に、

まずは紙に目標を書き出してみましょう。

そうすれば、脳内だけでなく

目に見える形で目標が定まります。

STEP2. 適切な教材を選択する

良い教材を選ぶことは、

学習効率を大きく左右する重要なポイントです。

というのも、自分のレベルや学習スタイルに合った教材を使うことで、

理解度が格段に上がるからなんですね。

たとえば:

- 初心者なら基礎から丁寧に解説している教材

- 視覚的に理解したい人なら図解が多い本やビデオ

- 応用力を高めたい人なら練習問題が豊富な教材

このように、自分に合った教材を

選ぶことが大切なんです。

最近だと、本だけでなく

動画やアプリなど選択肢も増えてます。

でもね、気をつけたいのが

情報の信頼性なんですよ。

特にネット上の情報は、

誰が書いたのか、いつの情報なのかを確認する必要があります。

あと、一つの教材だけでなく、

複数の教材を組み合わせるのも効果的。

同じ内容でも違う角度から

説明されていると理解が深まるんです。

STEP3. 内容を理解しながら情報を取り入れる

ただ読むだけじゃなく、

内容を理解しながら情報を取り入れることが大切です。

実は、理解せずに読み進めると、

すぐに忘れてしまうんですよね。

例えば:

- 分からない言葉があったらすぐに調べる

- 難しい概念は簡単な例えに置き換えてみる

- 「なぜそうなるのか」を常に考えながら読む

こういう風に、能動的に

情報と向き合うことが重要です。

特に新しい概念を学ぶときは、

既に知っていることと関連付けると覚えやすいです。

ちなみに、私が実践しているのは

「10分読んだら2分考える」というルール。

これを続けると、読んだ内容が

自然と頭に残るようになりました。

あと、集中力が続くのは

だいたい30分程度と言われています。

だから、30分学習したら

5分休憩を入れるのもおすすめです。

理解しながら情報を取り入れることで、

次のステップのノートづくりもスムーズになります。

STEP4. 要点をノートにまとめる

学んだ内容を自分のノートに

まとめることは超効果的な方法です。

なぜかというと、情報を整理する過程で

脳が内容を再構築するからなんですよね。

例えば:

- 重要なポイントを箇条書きにする

- 図や表を使って視覚的にまとめる

- 自分の言葉で言い換えて書く

このように、自分なりの方法で

情報を整理していくんです。

特に効果的なのが、

マインドマップのような図式化。

関連する概念同士をつなげることで、

知識の構造が見えてきます。

ところで、最近はデジタルツールも

便利になってきましたよね。

でも、手書きにはデジタルにない

メリットがあるんです。

手で書くという物理的な動作が、

記憶の定着を助けるという研究結果もあります。

だから、大事なことは

自分に合った方法でノートを取ること。

要点をまとめる作業は、

次のステップである「説明する」準備にもなるんです。

STEP5. 学んだ内容を自分の言葉で説明する

学んだ内容を誰かに説明したり、

自分に語りかけるように説明することが超重要です。

これがまさに「アウトプット」の

核心部分になるんですよね。

たとえば:

- 家族や友人に学んだ内容を教える

- 誰もいなければ空想の相手に説明する

- 録音して自分の説明を聞き返す

こんな風に、頭の中から

言葉として出すことが大事なんです。

特に効果的なのが「ファインマン技法」と

呼ばれる方法。

これは、小学生にも分かるように

簡単な言葉で説明するというもの。

実際にやってみると、

意外と説明できないことが多いんですよ。

それが「理解が不十分な部分」を

教えてくれるんです。

私の経験では、人に教えることで

自分の理解が劇的に深まりました。

説明できないところは、

もう一度教材に戻って学び直すといいですね。

このステップを経ることで、

知識が本当の意味で自分のものになります。

STEP6. 実践的な問題に取り組む

学んだ知識を実際に使って

問題を解くことが知識定着の鍵です。

理論だけ知っていても、

実践できなければ本当の学びにはならないんですよね。

例えば:

- 数学なら練習問題を解く

- 語学なら実際に会話してみる

- プログラミングなら自分でコードを書いてみる

こういった実践を通じて、

知識が技能に変わっていくんです。

最初は簡単な問題から始めて、

徐々に難しいものにチャレンジするのがコツ。

うまくいかなくても

落ち込む必要はありません。

むしろ、失敗から学ぶことで

理解が深まることも多いんです。

実は私も英語を勉強していたとき、

文法は完璧に覚えたつもりでした。

でも実際に外国人と話してみたら、

全然言葉が出てこなかったんです。

それからは毎日少しずつでも

実際に英語を使う機会を作るようにしました。

実践を重ねることで、

知識が自然と身についていくんですよ。

STEP7. 定期的に復習して知識を定着させる

学んだことを忘れないためには、

計画的な復習が絶対に必要です。

というのも、人間の脳は

時間とともに情報を忘れていく性質があるからなんです。

例えば:

- 1日後、1週間後、1ヶ月後と間隔を空けて復習する

- 復習カレンダーを作って計画的に見直す

- 復習時には前回より少し深く掘り下げる

このように、意図的に

復習の機会を設けることが大切です。

特に効果的なのが「間隔反復法」と

呼ばれる方法。

これは、最適なタイミングで

繰り返し復習することで記憶を強化する技術です。

今はアプリなどを使えば、

復習のタイミングを自動で通知してくれますよ。

ちなみに、寝る前の復習は

記憶の定着に特に効果的と言われています。

脳が睡眠中に情報を

整理するからなんですね。

私の体験では、定期的な復習を

習慣にしてからは忘れる量が激減しました。

復習は面倒に感じるかもしれませんが、

長期的に見れば学習時間の短縮につながるんです。

学習効率を妨げる5つの要因と対策

あなたの学習がなかなか進まないのは、

実は隠れた5つの壁があるからかもしれません。

これらの壁を取り除けば、

学習効率が驚くほど上がるんです。

その5つの壁とは、

- マルチタスク

- スマホなどの誘惑

- 完璧主義

- 睡眠不足

- ストレス

なんですよね。

どれも一見気づきにくいけど、

学習の邪魔をする大きな要因です。

これらの問題は知っているだけでなく、

対策を実践することが大切なんです。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

マルチタスクを避けて一つに集中する

マルチタスクは学習の大敵で、

脳の処理能力を分散させてしまうんです。

人間の脳は実は一度に一つのことしか

集中できないように作られています。

例えば、

- 勉強しながらテレビを見る

- 音楽を聴きながら暗記する

- SNSをチェックしながら問題を解く

これらは全て学習効率を

大幅に下げてしまうんですよ。

もっと具体的に言うと、

マルチタスクをすると集中力が40%も

低下するという研究結果もあります。

ある大学生は「ポモドーロテクニック」を

使い始めてから成績が上がったそうです。

このテクニックは25分間だけ

一つのタスクに集中するものなんです。

短い時間でも集中すれば、

長時間のマルチタスクより効果的。

だから、勉強するときは

スマホをサイレントにして、

一つのことだけに

集中する環境を作りましょう。

スマホなどの誘惑から距離を置く

スマホは現代の学習において

最大の誘惑源と言っても過言ではありません。

通知一つで集中力が切れて、

元の集中状態に戻るまで約23分かかるんです。

たとえば、

- 勉強中に届くLINEの通知

- ふと思い出して確認するSNS

- 「ちょっとだけ」のつもりのゲーム

こういった小さな誘惑が

積み重なると大きな時間のロスになります。

特に若い世代では、平均して

6分ごとにスマホを確認する

習慣があるという調査結果も。

じゃあどうすればいいかというと、

「勉強モード」を作るんです。

例えば、スマホを別の部屋に置いたり、

アプリをブロックするツールを使ったり。

私の知り合いは「Forest」というアプリで

スマホを触らない時間に木を育てるゲームを

始めたら集中力が上がったそうです。

誘惑を断ち切るには環境作りが大切で、

それが学習効率を大きく変えるんです。

完璧主義を手放して前に進む

完璧主義は一見いい性格に

思えるかもしれませんが、

実は学習において

大きな障壁になっているんです。

完璧を求めすぎると、

先に進めなくなってしまいます。

例えば、

- 一章を完全に理解するまで次に進まない

- ミスを恐れて新しいことに挑戦できない

- 100%理解できないと気が済まない

こういった考え方が

学習のスピードを遅くしています。

研究によると、80%理解して

次に進んだ方が、全体の理解度は

むしろ高くなるという結果も。

私の経験でも、英語学習で

わからない単語をすべて調べようとして

挫折したことがありました。

でも「わからなくても大丈夫」と

割り切ってからは、むしろ継続できて

結果的に語彙力が上がったんです。

完璧主義を手放すのは

最初は不安かもしれませんが、

「適度な不完全さ」を受け入れることで

学習の流れが良くなるんですよ。

睡眠不足を解消して脳のパフォーマンスを上げる

睡眠不足は学習効率を

直接的に低下させる大きな要因なんです。

十分な睡眠をとらないと、

記憶の定着率が30%も下がるんですよ。

たとえば、

- テスト前の徹夜勉強

- 毎日6時間以下の睡眠

- 不規則な睡眠パターン

これらは一時的に勉強時間を

増やせるように見えても、

実は効率を大きく下げています。

脳科学の研究では、睡眠中に

その日学んだ情報が整理され、

長期記憶に変換されることがわかっています。

ある学生は睡眠時間を7-8時間に

増やしただけで、テストの成績が

15%も向上したという例もあります。

睡眠の質を上げるコツとしては、

寝る1時間前にはスマホを見ないことや、

毎日同じ時間に寝ることが効果的。

脳は休息が必要な精密機械なので、

睡眠をケチらず投資と考えて

しっかり時間を確保しましょう。

ストレスを適切に管理する

過度のストレスは学習能力を

著しく低下させる隠れた敵なんです。

ストレスホルモンのコルチゾールが

高い状態が続くと、記憶力や

集中力が大幅に落ちてしまいます。

例えば、

- 締め切りへの過度の不安

- 周囲との比較による焦り

- 完璧にできないことへの自己批判

これらのストレス要因が

学習の質を下げているんですね。

研究によると、適度なリラックス状態の方が

情報の吸収率が20%以上高いという

結果も出ています。

私の友人は毎日10分の瞑想を

始めてから、集中力が上がって

学習効率が改善したと言っていました。

ストレス管理の方法としては、

深呼吸や軽い運動、趣味の時間を

定期的に取り入れることが効果的です。

学習と休息のバランスを取ることで、

脳は最適な状態で働くようになり、

結果的に学習効率が上がるんです。

インプット学習で陥りがちな3つの失敗パターン

効果的な学習方法を知らないと、

貴重な時間を無駄にしてしまいます。

正しいインプット方法を知れば、

あなたの学習効率は劇的に上がります。

インプット学習で多くの人が陥る失敗パターンは、

- 一度見ただけで理解したつもりになる

- 難しい部分を飛ばして進めてしまう

- 学習内容を実践に活かさない

この3つなんですよね。

どれも一見些細なことに見えますが、

学習効果を大きく下げる原因になります。

これらの失敗パターンを避けることで、

学習効率が格段に上がりますよ。

それぞれ詳しく解説していきますね。

一度見ただけで理解したつもりになる

一度見ただけで理解した気になるのは、

学習における最大の落とし穴です。

本当の理解には繰り返しが必要なのに、

多くの人がこの段階で満足してしまうんです。

例えば、

- 本を読んで「なるほど」と思っただけ

- 動画を一回見て満足する

- 講義を聞いただけで終わりにする

こういった行動が

学習の効果を薄めています。

特に動画教材なんかだと、

「見た」ことと「理解した」ことを混同しがち。

「あぁ、なんとなく分かった」と思っても、

実際は表面的な理解に過ぎないんです。

脳科学的に見ても、新しい知識は

繰り返し触れることで定着します。

だから、同じ教材を何度も見直す

習慣をつけることが大切なんですよ。

一周目は全体像をつかむための

スタート地点に過ぎません。

二周目、三周目と繰り返すことで、

初めて本当の理解に到達できるんです。

難しい部分を飛ばして進めてしまう

難しい部分に出会うと、

つい先に進みたくなりますよね。

でもこれが実は大きな問題で、

後々の理解に大きな穴を作ってしまうんです。

例えば、

- 理解できない部分をスキップする

- 難しい箇所を「後で」と先送りにする

- 基礎を飛ばして応用に進む

こういった行動が

学習の土台を弱くしています。

特に段階的に学ぶ必要がある内容では、

一つの理解が次の理解の基礎になるんです。

数学で基本的な計算ができないのに

微分積分を学ぼうとするようなものですね。

難しい部分こそ、何度も繰り返し

取り組むべきポイントなんです。

私も英語学習で文法の難しい部分を

避けていた時期がありました。

結果として会話はできても、

ビジネス英語で苦労することに。

難しい部分にこそ学びのチャンスが

あると考えて、向き合うべきなんです。

学習内容を実践に活かさない

インプットだけで満足して、

アウトプットしないのは大きな問題です。

知識を実際に使わないと、

本当の意味で身につきません。

例えば、

- 本をたくさん読んでも行動しない

- 知識を実生活で試さない

- 学んだことを誰かに教えない

こういった状態では

せっかくの学びが無駄になります。

脳は「使う知識」と「使わない知識」を

自動的に選別しているんです。

使わない知識は忘れるように

プログラムされているんですよね。

実際に私もプログラミングを学んだとき、

コードを書く練習をしないと全然定着しませんでした。

理解したと思っても、実際に手を動かすと

「あれ?どうするんだっけ?」となるんです。

アウトプットすることで初めて、

自分の理解度が明確になります。

学んだことはすぐに誰かに説明したり、

実際の問題解決に使ってみましょう。

そうすることで、インプットした知識が

あなたの血肉になっていくんです。

アウトプットが学習効果を高める5つの理由

アウトプットは学習効果を劇的に高める

最強の武器なんです。

この記事を読めば、なぜアウトプットが

大切なのか完全に理解できますよ。

その5つの理由は、

- 記憶が強化されるから

- 理解が深まるから

- 知識が定着するから

- 自分の弱点が明確になるから

- 学習モチベーションが維持できるから

なんですね。

これらはどれも学習を加速させる

重要な要素なんです。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

記憶が強化されるから

アウトプットすると記憶力が

グンと上がるんです。

これは脳の仕組みから

説明できることなんですよ。

例えば、

- 学んだことをメモする

- 誰かに説明してみる

- SNSで発信してみる

こういった行動をとると

記憶の定着率が上がります。

特に動画を見ながらメモを取ると、

ただ見るだけの10倍も記憶に残るんです。

実際に私の友達は、動画講座を

見るときに必ずメモを取るようにしたら、

試験の点数が30点も上がったんですよ。

記憶というのは使わないと

どんどん薄れていくものです。

でも、アウトプットすることで

脳に「これは大事だよ」と

信号を送ることができるんです。

だから、学んだ直後に

何らかの形でアウトプットする習慣を

つけることが超大切なんですよ。

アウトプットは記憶力アップの

最強の武器なんです。

理解が深まるから

アウトプットすると、

表面的な理解から深い理解へと変わります。

なぜかというと、自分の言葉で

説明するには本当の理解が必要だからです。

たとえば、

- 学んだ内容を友達に説明する

- ブログやSNSで発信する

- 自分なりにまとめる

このような行動をすると、

理解の穴が見つかるんです。

特に誰かに教えようとすると、

「あれ?ここ説明できないな」と

気づくことがよくあります。

私自身も新しいスキルを学ぶとき、

すぐにツイートするようにしています。

140字でまとめるだけで理解が深まるんです。

アウトプットの過程で、

インプットだけでは気づかなかった

関連性や矛盾点に気づくことができます。

それに、自分の言葉で表現することで、

知識が自分のものになっていくんですよね。

つまり、理解を深めたいなら

アウトプットは絶対に欠かせない

ステップなんです。

知識が定着するから

知識を本当に自分のものにするには、

アウトプットが絶対に必要なんです。

インプットだけでは、知識は

一時的な記憶にしかならないからですね。

例えば、

- 学んだことを実践してみる

- 動画コンテンツを作成する

- 学習内容を人に教える

こういったアウトプットをすると

知識が長期記憶に変わります。

特に動画コンテンツの作成は効果的で、

学んだ内容を自分の言葉で説明することで

知識が骨の髄まで染み込むんです。

私の経験では、ブログ一つ書くだけで

その内容は何年経っても忘れません。

アウトプットすると、知識と知識が

つながって「知恵」になっていくんです。

それに、実際に使ってみることで

知識の応用力も身についていきます。

だからこそ、学んだらすぐに

何かしらのアウトプットをする習慣が

知識の定着には欠かせないんですよ。

自分の弱点が明確になるから

アウトプットすると、自分が

何を理解していないかハッキリわかります。

これって実はめちゃくちゃ

大事なことなんですよ。

例えば、

- 説明しようとして詰まる部分

- 質問されて答えられない箇所

- 書こうとして言葉が出てこない点

こういった場面で、自分の

理解不足が明らかになります。

特に他の人に教えようとすると、

「あれ?ここ自分でもよく分かってないな」

という部分がすぐに見つかるんです。

私も動画を作ろうとしたとき、

説明できない部分があって、

もう一度勉強し直したことがあります。

弱点が分かれば、次の学習で

何を重点的に学べばいいか明確になります。

これによって、効率的に

学習を進められるようになるんです。

だからアウトプットは、

自分の弱点を発見するための

最高の診断ツールなんですよ。

学習モチベーションが維持できるから

アウトプットすると不思議と

学習のやる気が続くんです。

これは達成感と成長の実感が

モチベーションを高めるからなんですよ。

例えば、

- SNSで発信して反応をもらう

- 誰かの役に立つ情報を提供する

- 自分の成長を目に見える形にする

こういった経験が学習を

続ける原動力になります。

特にSNSでの発信は効果的で、

「いいね」や「ありがとう」という

反応が自信につながるんです。

私の友人は毎日学んだことを

ツイートする習慣をつけたら、

3ヶ月で挫折せずに勉強を続けられました。

アウトプットがない学習は、

ゴールが見えなくて続かないんです。

でも、小さなアウトプットを

積み重ねることで、自分の成長を

実感できるようになります。

だから、モチベーションを保ちたいなら

アウトプットを習慣にすることが

とても大切なんです。

今すぐ実践できるアウトプット方法6つ

情報をインプットするだけでは、

本当の学びは得られません。

アウトプットすることで知識が

自分のものになり、成長が加速します。

今回紹介するアウトプット方法は、

- メモ帳やスマホアプリを活用する

- 重要ポイントを自分の言葉で書き出す

- SNSで学んだ内容を発信する

- ブログやノートにまとめる

- 他者に教えてみる

- 動画コンテンツを作成する

どれも特別な道具や

高度なスキルは必要ありません。

今日から始められる方法ばかりなので、

ぜひ実践してみてください。

それでは、具体的な方法を

一つずつ見ていきましょう。

メモ帳やスマホアプリを活用する

メモ帳やスマホアプリは、

思いついたアイデアを即座に記録できる最強の味方です。

なぜなら、いつでもどこでも

手軽にアウトプットできるからなんですね。

例えば、

- 電車の中で思いついたアイデア

- 本を読んでいて心に響いたフレーズ

- 動画を見ていて「なるほど!」と思った瞬間

こういった瞬間に

すぐメモできるのが魅力です。

特に通勤・通学の時間や

ちょっとした待ち時間は絶好のメモタイムです。

スマホならEvernoteやGoogleKeepなどの

アプリを使えば、写真も一緒に保存できます。

紙のメモ派の人は、

ポケットサイズのノートを常に持ち歩くといいでしょう。

大切なのは「思いついたら

すぐ書く」という習慣づけです。

頭の中だけにとどめておくと、

ほとんどのアイデアは消えてしまいます。

だからこそ、メモツールを

常に手元に置いておくことが重要なんです。

重要ポイントを自分の言葉で書き出す

重要ポイントを自分の言葉で

書き出すことは、理解を深める最も効果的な方法です。

というのも、他人の言葉を

そのままコピーするだけでは頭に残らないからなんですよね。

たとえば、

- 本で学んだ内容を要約する

- セミナーの重要ポイントを自分なりに解釈する

- 難しい概念をわかりやすく言い換えてみる

このように自分の頭で

考え直すことが大切です。

特に「なるほど!」と

思ったポイントは必ず書き出しましょう。

その際、「これってつまり〇〇ってことだよね」

というように自分の言葉に置き換えるのがコツです。

実は私も最近、難しい本を読んだとき、

各章の内容を3行でまとめる練習をしています。

すると不思議なことに、

あいまいだった理解が明確になるんです。

自分の言葉で表現する過程で、

理解の穴が見つかることも多いです。

だからこそ、ただ読むだけでなく

自分の言葉で書き出す習慣をつけましょう。

SNSで学んだ内容を発信する

SNSで学んだ内容を発信すると、

知識が整理されて自分の血肉になります。

なぜかというと、人に見られる前提で

書くと自然と内容が洗練されるからなんですね。

例えば、

- Twitterで本の要約をツイートする

- Instagramで学びをカード形式で投稿する

- LinkedInで業界の知見をシェアする

こうした発信は、

自分の理解度を試す絶好の機会です。

特に140字程度のTwitterは、

簡潔に伝える練習になります。

「いいね」やコメントがもらえると

モチベーションも上がりますよね。

また、フォロワーからの質問や

意見で新たな気づきを得ることも多いです。

私の友人は毎日読書の学びを

ツイートする習慣をつけたところ、

1年で本の理解力が格段に上がったそうです。

人に見られる緊張感が

アウトプットの質を高めてくれるんです。

だからこそ、勇気を出して

SNSで発信してみることをおすすめします。

ブログやノートにまとめる

ブログやノートにまとめると、

断片的な知識が体系化されて深い理解につながります。

これは単なるメモとは違って、

情報を整理して構造化するプロセスだからなんですよ。

例えば、

- 1つのテーマについて複数の情報源をまとめる

- 学んだことを章立てして整理する

- 図や表を使って視覚的に表現する

このような作業を通じて、

知識の関連性が見えてきます。

特にブログは公開することで、

より丁寧にまとめようという意識が働きます。

ノートの場合は、色ペンや

付箋を使って視覚的に整理すると効果的です。

私自身、プログラミングを学んだときは

ブログにコードと解説をまとめていました。

すると、後から見返したときに

すぐに思い出せるようになったんです。

また、他の人からの「わかりやすい」

という感想が何よりの励みになりました。

ですから、少し時間はかかりますが、

ブログやノートにまとめる習慣をつけることは

長期的な学びに大きく貢献するのです。

他者に教えてみる

他者に教えることは、

最も効果的なアウトプット方法の一つです。

なぜなら、人に説明するためには

自分自身が完全に理解していないといけないからなんですよね。

たとえば、

- 友人に新しく学んだスキルを教える

- 家族に専門的な内容をわかりやすく説明する

- 勉強会で知識をシェアする

こういった場面では、

相手の理解度に合わせた説明が必要です。

特に「なぜそうなるのか」という

質問に答えられるかどうかが重要です。

実際に教えてみると、

自分が理解していると思っていた部分に

穴があることに気づくことがよくあります。

私の場合、プレゼンテーションの

スキルを友人に教えようとしたとき、

基本的な概念の説明で詰まってしまいました。

それをきっかけに改めて学び直し、

より深く理解することができたんです。

教えることで自分の知識が

整理され、定着するという効果は絶大です。

だからこそ、積極的に

人に教える機会を作ってみましょう。

動画コンテンツを作成する

動画コンテンツの作成は、

総合的なアウトプット力を鍛える最高の方法です。

と言うのも、話す・見せる・

伝えるといった複数のスキルを

同時に使うからなんですよね。

例えば、

- YouTubeで学んだことを解説する動画を作る

- プレゼンテーションを録画して振り返る

- 実技やデモンストレーションを撮影する

このような活動は、

知識の定着に非常に効果的です。

特に説明する内容を

脚本として書き起こす過程で、

論理的思考力が鍛えられます。

また、視聴者にわかりやすく

伝えるための工夫も必要になります。

友人は料理のレシピを

YouTubeにアップしていますが、

「人に見せる」という意識で

より丁寧に作るようになったそうです。

実は私も先日、趣味の写真撮影の

テクニックを動画にしてみました。

すると、自分でも気づかなかった

コツや注意点が明確になったんです。

動画作成は敷居が高く感じますが、

スマホ一台あれば十分始められます。

最も効果的なアウトプット方法として、

ぜひチャレンジしてみてください。

アウトプットを習慣化するための4つのコツ

アウトプットを続けられない人の多くは、

習慣化のコツを知らないだけなんです。

正しい方法を知れば、

誰でも継続できるようになります。

その4つのコツとは、

- 小さな目標から始める

- 毎日決まった時間に実践する

- 学習直後にアウトプットする

- 成果を振り返る時間を設ける

この4つなんですよね。

どれも難しいことじゃないけど、

知らないと続かないポイントです。

これからそれぞれのコツについて、

具体的に解説していきますね。

小さな目標から始める

小さな目標から始めるのが、

アウトプット習慣化の第一歩です。

最初から大きな目標を立てると、

挫折する確率がグンと上がるんです。

例えば、

- 1日5分だけツイートする

- 学んだことを3行だけメモする

- 1つのポイントだけブログに書く

こんな小さなことから

スタートするのがポイントです。

もっと具体的に言うと、

「今日は動画を見て1つだけ気づいたことをメモする」

というミニマムな目標がおすすめ。

「毎日ブログ記事を1本書く」

なんて最初から決めると続きません。

小さな成功体験を積み重ねることで、

自信がついてきます。

そうすると自然とアウトプットの量も

質も上がっていくものなんです。

だから最初は本当に小さな、

「できそう」と思える目標から始めましょう。

毎日決まった時間に実践する

毎日決まった時間にアウトプットすると、

それが自然と習慣になっていきます。

人間の脳は繰り返しのパターンを

認識して自動化する仕組みなんです。

たとえば、

- 朝起きたらすぐ5分間メモを書く

- 昼休みに学んだことをツイートする

- 夜寝る前に今日の学びを整理する

このように時間を決めておくと

習慣化しやすくなります。

私の知り合いは毎朝6時に

起きてアウトプットの時間を作っています。

最初は大変だったそうですが、

3週間続けたら自然と体が覚えたそうです。

時間を決めるときに大切なのは、

邪魔が入りにくい時間帯を選ぶこと。

通勤電車の中や待ち時間など、

スキマ時間を活用するのも効果的です。

決まった時間に繰り返すことで、

脳が「この時間はアウトプットする時間」と

認識するようになります。

学習直後にアウトプットする

学習した直後にアウトプットすると、

記憶の定着率が格段に上がります。

人間の脳は新しい情報を

時間が経つにつれて忘れていくんです。

例えば、

- 動画を見終わった直後にメモをまとめる

- 本を読み終えたらすぐに要約を書く

- セミナー後すぐに学んだことをツイートする

こうした即時アウトプットが

効果的なんですよね。

ある研究によると、学んだ内容は

24時間後には約70%も忘れてしまうそうです。

だからこそ、新鮮なうちに

自分の言葉で表現することが大切。

私も以前は「後でまとめよう」と

思っていましたが、ほとんど実行できませんでした。

今は学習直後の5分間だけでも

アウトプットする習慣をつけています。

学んだ直後のアウトプットは、

短時間でも非常に効果が高いんです。

成果を振り返る時間を設ける

成果を振り返る時間を定期的に設けると、

モチベーションが続きやすくなります。

自分の成長を実感できないと、

続ける意味を見失ってしまうんです。

例えば、

- 週末に今週のアウトプットを見直す

- 月末にその月の成長ポイントをまとめる

- 3ヶ月ごとに自分の変化を確認する

こういった振り返りが

継続の原動力になります。

実際に私の友人は毎週日曜日に

1週間のアウトプットを見直しています。

最初は大した変化を感じなかったそうですが、

3ヶ月経ったときに大きな成長を実感できたそうです。

振り返りのポイントは、

「量」だけでなく「質」も確認すること。

アウトプットの回数だけでなく、

内容の深さや理解度も確認しましょう。

定期的な振り返りがあるからこそ、

アウトプットの習慣が長続きするんです。

アウトプット効果を最大化する3つの応用テクニック

アウトプットには知識を定着させる力が、

ものすごくあるんです。

でも、ただ何となくやるのと、

効果的にやるのとでは大違い。

この記事では、アウトプット効果を

最大限に高める方法を紹介します。

- 複数のアウトプット方法を組み合わせる

- フィードバックをもらう環境を作る

- 定期的に復習の機会を設ける

これらのテクニックを使えば、

学習効果が何倍にも跳ね上がります。

どれも簡単に始められるものばかりなので、

ぜひ試してみてくださいね。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

複数のアウトプット方法を組み合わせる

複数のアウトプット方法を組み合わせると、

知識の定着率が格段に上がります。

これは脳が異なる角度から

同じ情報を処理するからなんですよ。

例えば、

- メモを取りながらツイートする

- 学んだことを動画にしてから友達に説明する

- 書いたメモを見直して図解を作る

こんな風に複数の方法を

組み合わせるんです。

特に効果的なのが「メモ→SNS発信→動画作成」

という流れです。

最初にメモを取って基本を押さえて、

次にツイートなどで簡潔にまとめる。

そして最後に動画を作って

人に教えるつもりで説明する。

この3ステップを踏むと、

知識が自分の中に入り込んで離れなくなります。

私も先日プログラミングを学んだとき、

まずノートにメモして、次にブログに書いて、

最後に友達に教えたんです。

そうしたら不思議なことに、

最初は難しく感じた概念が

すっかり自分のものになってました。

複数の方法を組み合わせると、

脳が情報を多角的に処理するので、

理解が深まるんですね。

だから、一つの方法だけじゃなく、

いくつかの方法を組み合わせてみてください。

フィードバックをもらう環境を作る

フィードバックをもらえる環境は、

アウトプットの質を飛躍的に高めます。

なぜなら、他者の視点から

自分の理解の穴が見えるからなんです。

例えば、

- 学習仲間と定期的に意見交換する

- SNSで質問を投げかける

- 勉強会やオンラインコミュニティに参加する

こういった場でフィードバックを

もらうことが大切です。

特に効果的なのは、

自分より少し詳しい人からの意見。

初心者すぎる人だと気づきが少なく、

逆に上級者すぎると専門的すぎて

理解できないことがあります。

私の場合、先月から始めた英会話の学習で、

オンラインコミュニティに投稿したら、

思わぬ間違いを指摘してもらえました。

「この表現は実際のネイティブは

使わないよ」という指摘が、

教科書では学べない気づきになったんです。

また、質問されて答えられなかったことは、

新たな学習テーマになります。

つまり、フィードバックは

学習の道しるべになるんですね。

だからこそ、一人で黙々と

勉強するだけじゃなく、

フィードバックがもらえる環境を

積極的に作っていきましょう。

定期的に復習の機会を設ける

定期的な復習は、

知識を長期記憶に定着させる鍵です。

人間の脳は、繰り返し触れた情報を

重要だと判断して記憶するんですよね。

例えば、

- 1週間後に学んだ内容を振り返る

- 1ヶ月後にもう一度アウトプットする

- 3ヶ月後に応用問題に挑戦する

このように時間を空けて

復習する機会を作るんです。

特に効果的なのが「間隔を空けた復習」。

同じ日に何度も復習するより、

少し時間を空けて思い出す作業をした方が、

脳に強く記憶が刻まれるんです。

私も料理のレシピを覚えるとき、

最初に作った翌週にもう一度作り、

さらに1ヶ月後にアレンジを加えて作ります。

すると不思議なことに、

レシピを見なくても作れるようになるんです。

これって、単に繰り返すだけじゃなく、

「思い出す」という行為自体が

脳にとって良い刺激になるからなんですね。

ですので、カレンダーに復習日を

あらかじめ設定しておくとか、

リマインダーをセットするなど、

仕組みとして復習を組み込むことが大事です。

定期的な復習があれば、

せっかく学んだ知識が

消えていくことはありませんよ。

学習効果を最大化する実践方法6ステップ

あなたの学習時間、実は8割は無駄に

なっているかもしれません。

正しい学習法を知るだけで、

同じ時間でも5倍の成果が出せます。

これから紹介する6つのステップは、

- STEP1. 学習前に目的を再確認する

- STEP2. 予習で概要を把握する

- STEP3. 集中して学習素材に取り組む

- STEP4. 学んだ内容を自分の言葉でまとめる

- STEP5. 定期的な復習で記憶を定着させる

- STEP6. 実生活での活用方法を考える

どれも科学的に効果が

証明されている方法ばかりです。

これらを順番に実践するだけで、

あなたの学習効率は格段に上がります。

では、一つずつ詳しく

見ていきましょう。

STEP1. 学習前に目的を再確認する

学習を始める前に目的を

はっきりさせることが超重要です。

なぜなら、目的がはっきりしていると

脳が情報を選別しやすくなるからなんです。

例えば、

- 「この資格を取って転職したい」

- 「この知識を使って問題を解決したい」

- 「趣味を深めるために学びたい」

こんな風に具体的な

目標を設定するんですね。

私の友達は英語学習で

「海外旅行で困らないように」という

あいまいな目標を持っていました。

でも「アメリカ旅行で現地の人と

レストランで注文や会計ができるようになる」

と具体化したとたん、学習効率が上がったんです。

目的が明確だと、

必要な情報に集中できるし、

モチベーションも続きやすいんですよね。

学習を始める前に、

ノートに目的を書き出す習慣をつけると、

集中力も高まります。

だから、何かを学ぶ前には

必ず「これを学んで何をしたいのか」

を自分に問いかけてみてください。

STEP2. 予習で概要を把握する

予習というのは、本格的に

学習する前の下準備のことです。

これをやっておくと、脳が

新しい情報を受け入れやすくなります。

例えば、

- 目次や見出しに目を通す

- 要約や結論部分を先に読む

- 関連する基礎知識を思い出す

こういった簡単な

予習でOKなんです。

私自身、新しい本を読むときは

まず目次と各章の最初と最後の

段落だけ読むようにしています。

そうすると、全体像が

頭に入るので、本格的に読み始めたとき

理解のスピードが格段に上がるんです。

予習は5分程度で十分。

でも、この5分が後の学習時間を

大幅に短縮してくれます。

特に難しそうな内容ほど、

予習の効果は大きいんですよ。

だから、本格的な学習の前に

ちょっとだけ予習する時間を

作ってみてください。

STEP3. 集中して学習素材に取り組む

集中して学ぶというのは、

ながら作業をせずに一つのことに

全神経を集中させることです。

これが実は学習効率を

左右する最大のポイントなんですよね。

例えば、

- スマホの通知をオフにする

- 静かな環境を確保する

- 25分集中→5分休憩のサイクルで取り組む

このように集中できる

環境づくりが大切です。

私の場合、図書館で勉強すると

家の10倍の効率で学習できます。

それは周りも勉強している環境だと

自然と集中力が高まるからなんですね。

集中力は筋肉と同じで、

使えば使うほど強くなります。

最初は15分も集中できなくても、

徐々に伸ばしていけばいいんです。

一番大事なのは、学習中に

スマホをいじったりSNSを見たりしないこと。

脳は一度集中を切ると、

元の状態に戻るまでに

約23分かかると言われています。

だから、集中できる環境を

作ることに時間をかける価値は

十分にあるんですよ。

STEP4. 学んだ内容を自分の言葉でまとめる

学んだことを自分の言葉で

まとめる作業は超重要です。

なぜかというと、これが

本当の理解につながる最短ルートだからです。

具体的には、

- ノートに要点をまとめる

- 誰かに説明するつもりで話してみる

- 図や表で視覚化してみる

こんな風に自分なりに

アウトプットするんですね。

私の経験では、プログラミングを

学んでいたとき、コードを書き写すだけでは

全然身につきませんでした。

でも、学んだ内容を友人に

説明しようとしたとき、自分の理解の

穴に気づいて急速に成長できたんです。

アウトプットする過程で、

「あれ?ここ説明できないな」という

部分が見つかります。

それが自分の理解が

不十分な箇所なんですよね。

学習後すぐにアウトプットする

習慣をつけると、記憶の定着率も

グンと上がります。

だから、「理解した」と思っても、

必ず自分の言葉でまとめる作業を

忘れないでくださいね。

STEP5. 定期的な復習で記憶を定着させる

定期的な復習というのは、

忘却曲線に基づいた

タイミングで学習内容を思い出すことです。

これをやると、長期記憶に

情報が定着する確率が

劇的に高まります。

例えば、

- 学習後24時間以内に1回目の復習

- 1週間後に2回目の復習

- 1ヶ月後に3回目の復習

このようなサイクルで

復習するといいんです。

私が英単語を覚えるときも、

この方法を使っています。

新しく10個の単語を覚えたら、

翌日、1週間後、1ヶ月後と

復習するようにしています。

すると、一度に100個覚えようとして

すぐ忘れるよりも、確実に

記憶に残るようになりました。

復習は最初に学んだときより

短時間でできるのがいいところ。

5分程度でさっと見直すだけでも

効果があるんですよ。

だから、カレンダーに

復習日を設定しておくと、

学習効果が何倍にも高まります。

STEP6. 実生活での活用方法を考える

学んだことを実生活で

どう活用するか考えることが、

最終的な学習の仕上げです。

実は、使わない知識は

脳が「不要」と判断して

どんどん忘れていくんです。

例えば、

- 学んだ英語フレーズを実際の会話で使う

- 新しい料理テクニックを今晩の夕食で試す

- 仕事の課題に新しい知識を応用してみる

こんな風に実践の場を

作ることが大切なんです。

私の友人は簿記を勉強した後、

自分の家計簿を実際に

簿記の方法で管理し始めました。

すると、テキストだけでは

理解できなかった概念が

すんなり頭に入るようになったそうです。

知識と実践を結びつけると、

理解が深まるだけでなく

記憶も強化されます。

「これ、どこで使えるんだろう?」と

常に考える習慣をつけると、

学びがどんどん自分のものになります。

だから、学んだことは

必ず何かの形で使ってみる。

これが本当の学習の完成形なんです。

学習継続のための習慣化テクニック4つ

あなたの学習が続かないのは、

習慣化できていないだけかもしれません。

正しい習慣化テクニックさえ

知っていれば、学習は必ず継続できます。

その習慣化テクニックとは、

- 同じ時間帯に学習する習慣をつける

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 学習仲間を作って互いに励ます

- 達成感を味わうご褒美システムを取り入れる

なんですよね。

この4つのテクニックは、

どれも科学的に効果が証明されています。

これから詳しく説明するので、

ぜひ自分の学習に取り入れてみてください。

それでは、それぞれの

テクニックを解説していきますね。

同じ時間帯に学習する習慣をつける

同じ時間帯に学習すると、

自然と体が学習モードに入るようになります。

これは人間の体内時計が

習慣を作りやすい性質を持っているからなんです。

例えば、

- 毎朝6時に起きて30分勉強する

- 毎晩9時から1時間学習する

- 毎日昼休みの15分を使って復習する

こんな風に決まった時間に

学習するパターンを作るんです。

特に効果的なのが、

朝の時間帯を使うことですね。

朝は脳が一番冴えていて、

新しい情報を吸収しやすい状態なんです。

でもね、大切なのは

「自分に合った時間帯」を見つけること。

夜型の人が無理に朝勉強しても

続かないので要注意です。

まずは2週間だけ同じ時間に

学習する習慣をつけてみましょう。

そうすれば、その時間になると

自然と「勉強しよう」という気持ちになるんです。

小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験を積み重ねると、

脳内で達成感を感じるドーパミンが出るんです。

このドーパミンが出ることで、

「もっと学びたい」という意欲が高まります。

たとえば、

- 5分だけでも毎日続ける

- 1ページだけでも読み切る

- 簡単な問題から解いていく

このような小さなステップで

成功体験を積み重ねるんですね。

特に大事なのは、

最初はハードルを低く設定すること。

「今日は2時間勉強する!」より

「今日は10分だけ勉強する」の方が

始めやすいですよね。

そして、その10分を達成したら

「やった!」と自分を褒めてあげる。

これが習慣化の秘訣なんです。

よくある失敗は、最初から

高い目標を設定してしまうこと。

無理な計画は挫折の原因になるので、

まずは「続けられる量」から始めましょう。

小さな成功体験の積み重ねが、

大きな学習習慣を作り上げるんです。

学習仲間を作って互いに励ます

学習仲間がいると、

モチベーションが約2.5倍も持続するんです。

これは社会的な責任感と

共感が生まれるからなんですよね。

例えば、

- オンライン学習グループに参加する

- 友達と定期的に学習進捗を報告し合う

- SNSで同じ目標を持つ人とつながる

こんな風に仲間と一緒に

学ぶ環境を作るんです。

特に効果的なのが、

週に一度の進捗報告会。

「今週は何ができた?」と

お互いに聞き合うだけでも

やる気が続くんですよ。

あと、意外と効果的なのが

SNSでの宣言です。

「今日から毎日英語を勉強します!」と

公言すると、不思議と続けられるんです。

でもね、気をつけたいのは

競争ではなく協力関係を築くこと。

お互いを高め合える仲間が

いることで、学習が楽しくなります。

一人で頑張るより仲間と一緒なら、

長く続けられる可能性が高まるんです。

達成感を味わうご褒美システムを取り入れる

ご褒美システムを取り入れると、

脳が学習と報酬を結びつけるようになります。

これによって「学習=楽しいこと」という

方程式が自然と頭に刻まれていくんです。

たとえば、

- 1週間続けたら好きな映画を見る

- 章を一つ終えたらお気に入りのカフェに行く

- 月間目標達成で自分へのプレゼントを買う

こういった小さなご褒美を

設定しておくんですね。

特に効果的なのが、

即時的な小さなご褒美です。

「30分勉強したら、

10分好きな音楽を聴く」みたいな。

これを「プレマック原理」というんですが、

好きなことを報酬にすると効果抜群なんです。

ただし、注意点もあります。

ご褒美が目的になってしまうと、

学習の質が下がることも。

だから、本当に達成できた時だけ

ご褒美をもらうルールを守りましょう。

達成感とご褒美の組み合わせは、

学習習慣を楽しく続ける強力な武器になります。

学習モチベーションを維持する7つの方法

やる気が続かなくて困った経験、

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

でも安心してください。

この記事を読めば学習のモチベーションが

驚くほど長続きするようになります。

そのための7つの方法が、

- 興味のある分野から始める

- 学習仲間を見つける

- 報酬システムを作る

- 成功体験を振り返る

- 学習の意義を定期的に思い出す

- 自分の成長を記録する

- 適度な休息をとる

なんですよね。

これらの方法はどれも科学的に

効果が証明されているものばかり。

どんな人でも自分に合った方法を

見つけることができるはずです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

興味のある分野から始める

まず大切なのは、自分が

本当に興味を持てる分野から学習を始めること。

これが最も自然にモチベーションを

維持できる方法なんです。

例えば、

- 好きな映画から外国語を学ぶ

- 憧れの料理人のレシピで料理を練習する

- 好きなゲームの仕組みからプログラミングを学ぶ

こんな風に自分の興味と

学習をつなげるんですね。

もっと具体的に言うと、

英語を勉強するなら好きな海外ドラマを

字幕なしで見る目標を立てるとか。

数学が苦手でも、ゲーム開発に

必要だと分かれば急に頑張れたりします。

ここで大事なのは、無理に

「勉強しなきゃ」と思わないこと。

むしろ「これ知りたい!」という

好奇心を大切にするんです。

興味があることなら、

自然と深く学びたくなりますよね。

だから最初は、純粋に

楽しいと感じる分野から始めましょう。

学習仲間を見つける

一人で勉強していると、

どうしても挫折しやすくなります。

そんなときは学習仲間を見つけることで、

モチベーションが格段に上がるんです。

たとえば、

- オンラインの勉強会に参加する

- SNSで同じ目標を持つ人とつながる

- 友達と定期的に学習の進捗を報告し合う

このように誰かと一緒に

学ぶ環境を作るんですね。

実際に私の友人は、英語学習を

一人でやめてしまった後、オンライン英会話

グループに入ったら1年以上続いています。

人は社会的な生き物だから、

誰かと約束すると守ろうとする力が働くんです。

また、分からないことを

質問できる相手がいるのも大きいですよね。

一人じゃ乗り越えられない壁も、

仲間がいれば励まし合えます。

さらに、お互いの成長を

見ることで刺激にもなります。

だからこそ、学習仲間を見つけて

一緒に成長する環境を作りましょう。

報酬システムを作る

自分自身にご褒美を

用意するのも効果的な方法です。

これは脳の仕組みを利用した、

科学的にも証明されたテクニックなんですよ。

例えば、

- 1時間勉強したらお気に入りのお菓子を食べる

- 1週間続けたら好きな映画を見る

- 月間目標達成したら欲しかった本を買う

こういった小さな報酬を

設定するといいんです。

私自身も論文を1本読み終えたら

10分だけSNSを見る時間を作るという

ルールを設けています。

すると不思議と「早く終わらせて

ご褒美タイムに行きたい!」という

気持ちが湧いてくるんですよね。

心理学では「強化」と呼ばれる

この仕組みは非常に強力です。

ただし、報酬は学習量に

見合ったものにすることが大切。

大きすぎても小さすぎても

効果が薄れてしまいます。

自分が本当に喜べる報酬を

設定して、学習を楽しくしましょう。

成功体験を振り返る

過去の自分の成功体験を

思い出すことも強力な方法です。

これは自己効力感という

自分への信頼を高める効果があるんです。

例えば、

- 難しい問題が解けた瞬間

- 新しいスキルを習得できた時

- 周りの人から褒められた経験

こういった成功体験を

意識的に思い出すんですね。

具体的に言うと、私が初めて

プログラミングでウェブサイトを

作れた時の喜びは今でも覚えています。

その時の「できた!」という感覚を

思い出すと、新しい挑戦にも

勇気が湧いてくるんです。

特に挫折しそうになった時こそ、

過去の成功体験を思い出すことが大切。

「あの時できたんだから、

今回もきっとできる」という

自信につながります。

成功体験ノートを作って

小さな成功も記録しておくと、

落ち込んだ時に見返せて便利ですよ。

過去の自分の強さを思い出して、

今の困難も乗り越えていきましょう。

学習の意義を定期的に思い出す

なぜ学んでいるのか、

その理由を定期的に思い出すことも大切です。

目的を見失うと、どうしても

モチベーションが下がってしまうんですよね。

例えば、

- キャリアアップのため

- 好きな人と話せるようになるため

- 自分の視野を広げるため

こういった本質的な理由を

思い出すんです。

私の場合、外国語を学ぶのは

「違う文化の人と深く交流したい」

という思いからなんですよね。

その気持ちを思い出すと、

文法の難しさも乗り越えられます。

特に長期的な学習になると、

途中で「なんでこんなに頑張ってるんだっけ?」

と迷うことがあります。

そんな時こそ、最初の志を

思い出すことが大切なんです。

スマホの壁紙に目標を設定したり、

デスクに目的を書いた紙を貼っておくのも

効果的な方法ですよ。

学ぶ意義を忘れないことで、

困難も乗り越えられるようになります。

自分の成長を記録する

学習の過程で自分がどれだけ

成長したかを記録することも重要です。

成長を可視化することで、

達成感が生まれモチベーションが上がるんです。

たとえば、

- 学習日記をつける

- 定期的に自分のスキルをテストする

- ビフォーアフターの動画や写真を撮る

このように成長の証拠を

残していくんですね。

私も料理を覚え始めた頃は

最初に作ったオムレツの写真と

半年後のオムレツを比べて感動しました。

目に見える形で進歩を感じると、

「頑張ってきて良かった」と思えるんです。

特に日々の小さな変化は

自分では気づきにくいもの。

だからこそ、定期的に振り返りができる

記録を残すことが大切なんです。

学習アプリの記録機能や

手書きのノートなど、自分に合った

方法で記録を続けてみてください。

自分の成長を実感できれば、

次の学習へのエネルギーになりますよ。

適度な休息をとる

最後に忘れてはいけないのが、

適切な休息をとることです。

実は休むことも学習の一部で、

脳の定着に必要不可欠なんです。

例えば、

- 25分勉強したら5分休憩する

- 週に1日は完全に学習から離れる

- 十分な睡眠をとる

こういったリズムを

作ることが大切なんですね。

実際に研究でも、休憩なしで

長時間勉強するより、適度に休みを

入れた方が効率が良いと証明されています。

私自身も徹夜で勉強した内容より、

しっかり睡眠をとった後の学習内容の方が

よく覚えていることに気づきました。

休息を怠ると、燃え尽き症候群に

なってしまうリスクもあります。

「休むことは次へのエネルギーを

蓄える時間」だと考えましょう。

休息中に脳は学んだ情報を

整理していると言われています。

だからこそ、適度な休息を

取り入れた学習計画を立てることで、

長期的なモチベーション維持につながるんです。

効率的な学習を妨げる5つの障害と対処法

勉強しようと思っても、

なぜか集中できない日ってありますよね。

そんな学習の壁を乗り越えれば、

あなたの成長スピードは格段に上がります。

学習を妨げる5つの障害とは、

- スマホの誘惑を断ち切る

- 完璧主義を手放す

- 先延ばし癖を克服する

- 集中力の低下に対処する

- マンネリ化を防ぐ

というものです。

これらは誰もが一度は経験する壁で、

克服すれば学習効率が驚くほど上がります。

それじゃあ、この5つの障害について

具体的な対処法も含めて詳しく解説していきますね。

スマホの誘惑を断ち切る

スマホは現代人の学習の天敵で、

気づくと何時間も無駄にしてしまう厄介な存在です。

通知一つで集中力が途切れるのは、

脳が新しい刺激に反応する仕組みがあるからなんです。

例えば...

- 勉強中にLINEの通知が来る

- SNSをチェックするつもりが30分経過

- YouTubeで「ちょっとだけ」が止まらない

こんな経験、

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

特に勉強が少し難しくなると、

無意識にスマホに手が伸びてしまうんですよね。

これを防ぐには具体的に、

「機内モード」や「おやすみモード」を活用するといいです。

あるいは、スマホを別の部屋に置いて、

物理的に触れない環境を作るのも効果的です。

中には「Forest」のようなアプリを使って、

集中時間を木を育てるゲームにする方法もあります。

要するに大事なのは、

誘惑そのものを断つ環境作りなんです。

スマホの誘惑を断ち切れれば、

学習時間の質が劇的に向上しますよ。

完璧主義を手放す

完璧を求めすぎると、

かえって前に進めなくなることがあります。

これは「完璧主義の罠」と呼ばれ、

多くの優秀な人が陥りがちな落とし穴なんですよ。

例えば...

- ノートが汚いと最初からやり直す

- 理解が100%できるまで次に進まない

- 小さなミスで全てをダメだと思ってしまう

こういった完璧主義は、

学習の速度を著しく遅くしてしまいます。

特に語学学習では、

間違いを恐れて会話に参加できない人がよくいます。

実は学習において大切なのは、

「完璧」よりも「繰り返し」なんです。

例えば東大生の勉強法を見ると、

彼らは完璧を求めず「とりあえずやってみる」姿勢を持っています。

完璧主義を手放すには、

「学習は失敗の連続である」と受け入れることが大切です。

ミスを恐れず前に進む勇気があれば、

結果的に学習効率は大幅に上がるんですよ。

先延ばし癖を克服する

先延ばし癖は誰もが持つ弱点で、

「今日やらなくても明日できる」という甘い考えが原因です。

この習慣が身につくと、

締め切り前の徹夜や不完全な成果物につながるんですよね。

例えば...

- 「気分が乗ったらやろう」と思って結局やらない

- 締め切りギリギリまで手をつけない

- 難しい課題を後回しにする

こんな経験、

一度はあるんじゃないでしょうか。

先延ばしの心理的な原因は、

実は「完璧にできない不安」だったりします。

これを克服するには、

「ポモドーロテクニック」が効果的です。

25分だけ集中して5分休憩という、

小さな単位で取り組むと始めるハードルが下がります。

また「5分だけやろう」と自分に言い聞かせる、

「5分ルール」も非常に効果的です。

一度始めてしまえば続けられるのが、

人間の面白いところなんですよね。

先延ばし癖を克服できれば、

学習の質も量も自然と向上していきます。

集中力の低下に対処する

長時間勉強していると、

どうしても集中力が切れてくるものです。

これは脳の仕組み上、

完全に避けられないものなんですよね。

例えば...

- 1時間経つと文字が目に入らなくなる

- 同じ文章を何度も読み直している

- 気づくと全然違うことを考えている

こういった状態は、

脳が疲労しているサインなんです。

特に難しい内容を学習するときは、

集中力の低下がより早く訪れます。

集中力を回復させるには、

適切な休憩が不可欠です。

例えば、90分勉強したら15分休むという、

「ウルトラディアンリズム」に合わせた休憩が効果的です。

休憩中には、スマホではなく、

軽い運動や深呼吸がおすすめです。

実は東大生の多くも「集中と休憩の切り替え」を、

上手に活用していることが研究でわかっています。

集中力の波を理解して対処すれば、

効率よく学習を進められるようになりますよ。

マンネリ化を防ぐ

同じ方法で長く学習していると、

脳が刺激に慣れてしまいマンネリ化します。

これは学習効率の低下だけでなく、

モチベーション減少の原因にもなるんです。

例えば...

- 教科書を読むだけの勉強に飽きる

- 同じ問題集を解き続けて退屈になる

- 学習の成果が感じられなくなる

こんな状態になると、

せっかくの学習時間が無駄になってしまいます。

マンネリ化を防ぐ一番の方法は、

学習方法に変化をつけることです。

例えば、読むだけでなく声に出したり、

問題を解くだけでなく人に教えたりするんです。

また学習場所を変えるだけでも、

脳に新鮮な刺激を与えることができます。

カフェや図書館など場所を変えると、

不思議と集中力が復活したりしますよね。

学習内容を日常生活に結びつけると、

より深い理解と長期記憶につながります。

マンネリ化を積極的に防ぐことで、

長期間にわたる効果的な学習が可能になるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 効果的な学習には「インプット」と「アウトプット」の両方が必要不可欠

- 学習前に具体的な目標を設定することで学習効率が大幅に向上する

- 学んだ内容を自分の言葉で説明することで理解度が劇的に深まる

- 定期的な復習は忘却曲線に基づいたタイミングで行うと効果的

- スマホなどの誘惑を断ち切る環境作りが集中力アップの鍵

- 小さな成功体験を積み重ねることでモチベーションが継続する

- 学習仲間を作ると約2.5倍もモチベーションが持続しやすくなる

- 知識を実生活で活用することで長期記憶への定着率が高まる

- 適切な休息を取り入れることで脳の情報処理能力が向上する

- 完璧主義を手放し、小さなステップで前進することが長期的な成長につながる

まとめ

効果的な学習には、インプットとアウトプットを

バランスよく組み合わせることが大切です。

この記事では、知識を確実に定着させる

7つのステップを紹介しました。

学習目標を明確にし、適切な教材を選び、

内容を理解しながら情報を取り入れる。

そして要点をノートにまとめ、

学んだ内容を自分の言葉で説明し、

実践的な問題に取り組み、

定期的に復習して知識を定着させる。

これらのステップを順番に実践することで、

学びが本当の意味であなたのものになります。

また、学習効率を妨げる要因として、

マルチタスクやスマホの誘惑、完璧主義、

睡眠不足、ストレスなどがあることも

お伝えしました。

これらの障害を取り除くことで、

あなたの学習効率は大きく向上するでしょう。

特に重要なのは、アウトプットの習慣化です。

学んだことを自分の言葉で説明したり、

SNSで発信したり、誰かに教えたりすることで、

理解が深まり知識が長期記憶に定着します。

小さな目標から始め、毎日決まった時間に

実践し、学習直後にアウトプットする習慣をつけましょう。

そして定期的に成果を振り返ることで、

自分の成長を実感できます。

学習は一夜にして成果が出るものではありません。

しかし、この記事で紹介した方法を

コツコツと続けることで、確実に成長できます。

今日から少しずつでも良いので、

インプットとアウトプットを意識した

学習習慣を始めてみませんか?

きっとあなたの学びが、

これまでとは違う形で実を結ぶはずです。

よくある質問

インプットとアウトプットのバランスはどのくらいがいいですか?

理想的なバランスは「7:3」か「6:4」くらいです。インプットだけだと知識が定着しにくく、アウトプットが多すぎると新しい知識が入ってきません。まずはしっかり情報を取り入れて、その後に学んだことを自分の言葉でまとめたり、誰かに説明したりする時間を必ず作りましょう。このバランスを意識するだけで、学習効果が驚くほど高まりますよ!

勉強中にスマホが気になって集中できません。どうすればいいですか?

スマホは別の部屋に置くか、「Forest」のようなアプリを使って集中時間を管理するのがおすすめです。通知をオフにするだけでは不十分で、物理的に手の届かない場所に置くのが一番効果的です。最初は不安を感じるかもしれませんが、25分だけ我慢してみると、不思議と集中力が高まり、学習効率がグンと上がりますよ!

アウトプットが苦手です。簡単なアウトプット方法はありますか?

一番簡単なのは「学んだことを3行でまとめる」方法です。本や動画を見終わったら、その内容を自分の言葉で3行だけ書き出してみましょう。難しければ、空想の相手に話しかけるように説明するのも効果的です。誰もいなくても「これってこういうことだよね」と声に出すだけでも、脳が情報を整理して記憶に定着しやすくなります。小さなアウトプットから始めて、徐々に慣れていきましょう!

学習したことをすぐに忘れてしまいます。どうすれば記憶に残りますか?

「間隔復習法」を試してみてください。学習した内容を、1日後、1週間後、1ヶ月後と計画的に復習するんです。この方法は科学的にも効果が証明されていて、記憶の定着率が5倍以上高まります。また、寝る前の5分間復習が特に効果的です。睡眠中に脳が情報を整理するので、朝起きると不思議と頭に残っているんですよ。カレンダーに復習日を設定して、短時間でも確実に振り返る習慣をつけましょう!

学習のモチベーションが続きません。どうすれば長く続けられますか?

小さな目標と小さなご褒美を設定するのが秘訣です。「2時間勉強する」ではなく「10分だけ集中する」という小さな目標から始めて、達成したら自分へのちょっとしたご褒美(好きな音楽を聴く、お気に入りのお菓子を食べるなど)を用意しましょう。また、学習仲間を作ると、お互いに刺激し合えてモチベーションが2倍以上持続します。SNSで「今日の学び」を発信するのも、自分を奮い立たせる良い方法ですよ!

完璧に理解してから次に進みたいのですが、なかなか先に進めません。どうすればいいですか?

完璧主義は学習の大敵です。研究によると、80%理解して次に進んだ方が、全体の理解度は高くなります。なぜなら、後の内容で前の部分が自然と理解できることが多いからです。「完全に理解してから」ではなく「ひとまず前に進んでみる」という姿勢が大切です。分からないところにマーカーを引いておいて、全体を学んだ後に戻ってくるというサイクルの方が、効率よく学習できますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。