このノウハウについて

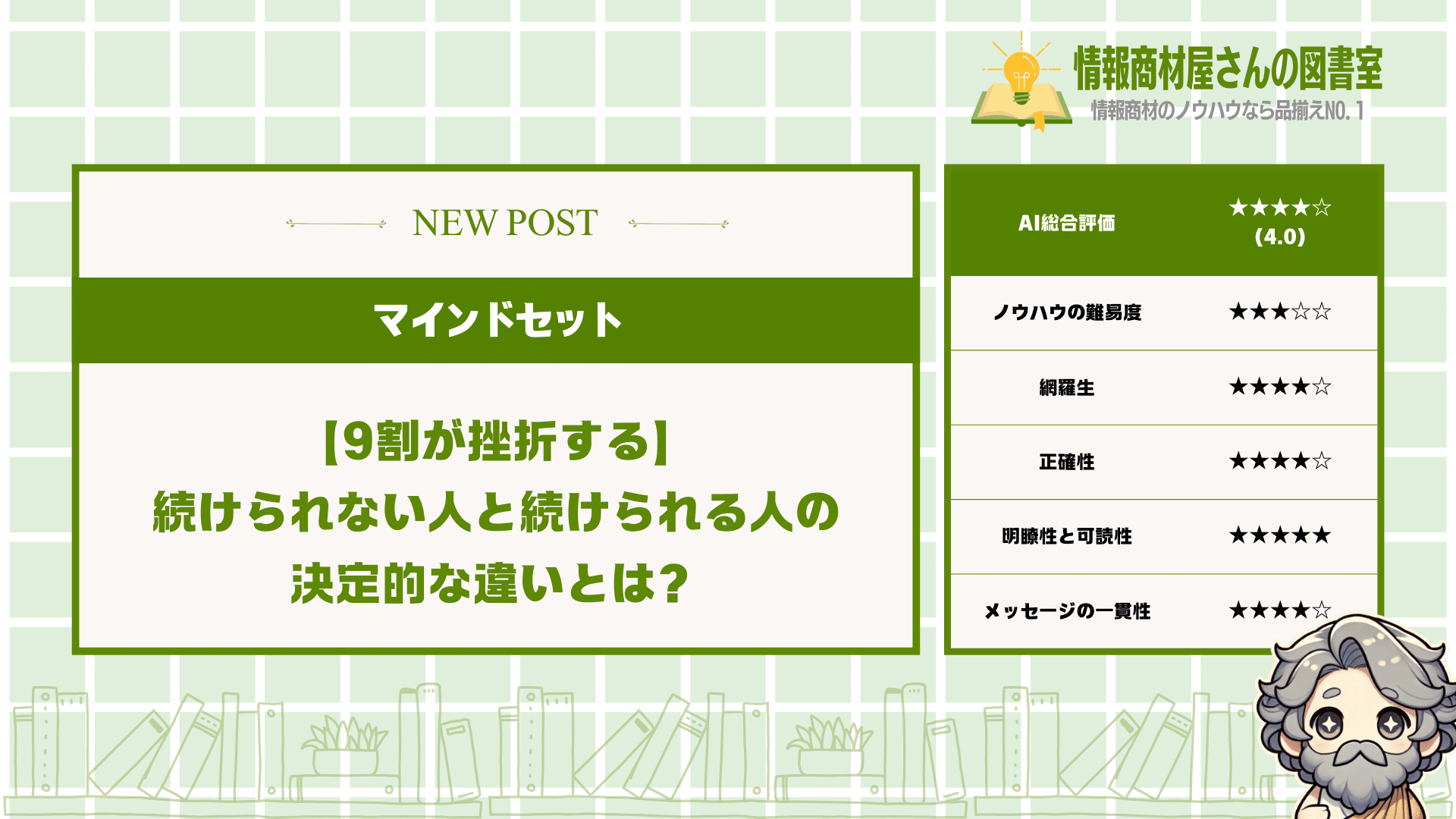

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は「なぜ多くの人が行動を継続できないのか」という普遍的な悩みに対して、心理学的な視点から実践的な解決策を提供しています。特に「5周以上の繰り返し」や「朝の時間活用」など具体的なテクニックが豊富で、読者が今日から実践できる内容になっています。理論と実践のバランスが良く、「知識だけでなく行動に移す」というメッセージが一貫して伝わってきます。この記事を読めば、これまで三日坊主だった人でも、小さな成功体験を積み重ねながら継続する力を身につけられるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●いつも「やろう」と思っても三日坊主で終わってしまう…

●新しいことを始めても、なぜかすぐに挫折してしまう

●本当は継続して成果を出したいのに、どうすればいいかわからない

あなたも「今度こそ続けるぞ!」と意気込んで始めたのに、気づけば元の生活に戻っていた…という経験はありませんか?

実は、ほとんどの人が同じ悩みを抱えています。統計によると、新年の抱負を3ヶ月以上続けられる人はわずか8%だと言われているんです。

でも、諦める必要はありません。

この記事では、なぜ9割の人が行動を継続できないのか、そして上位10%に入るためには何が必要なのかを徹底解説します。

心理学に基づいた継続のテクニックから、環境づくりのコツまで、すぐに実践できる方法をお伝えします。

これらの方法は難しいものではなく、小さな習慣の積み重ねです。この記事を読み終える頃には、あなたも「続けられる人」になるための第一歩を踏み出せるでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- なぜ多くの人が行動を最後まで続けられないのか、その心理的メカニズム

- 継続するための4つの心理的テクニックと実践方法

- 上位10%に入るための5つの継続習慣の作り方

- 学習効率を高める環境づくりの具体的な方法

- モチベーションを長期間保つための自己報酬システムの作り方

9割の人が実践できない5つの理由

あなたの周りには「やると言って」

実際には何もしない人がいませんか?

この記事を読めば、なぜ多くの人が

行動できないのか理解できます。

その理由は以下の5つです。

- 最後まで行動を続けられないから

- 途中で挫折してしまうから

- 具体的な行動計画がないから

- モチベーションを維持できないから

- 成果が見えにくいと感じるから

これらの理由を知ることで、

自分の行動パターンが見えてきます。

そして何より、上位10%に入るための

ヒントが見つかるはずです。

それでは、一つずつ詳しく

見ていきましょう。

最後まで行動を続けられないから

多くの人は最後まで行動を

続けることができないんです。

これが実践できない一番の理由で、

統計でも証明されています。

例えば、

- 動画コンテンツの半分以上が途中で視聴中止される

- 本を最後まで読み切る人は購入者の3割程度

- オンライン講座の修了率は平均して13%程度

こんな感じで、最後まで

やり切れない人がほとんど。

特に新しいことを学ぶときは、

最初は誰でも熱心に取り組みます。

でも時間が経つにつれて、

その熱意はどんどん冷めていく。

いわゆる「三日坊主」という現象は、

人間の脳の仕組みから来ているんですよ。

脳は新しい刺激に反応しやすく、

慣れてくると興味を失いがちです。

だから長期的な視点で

計画を立てることが大切なんです。

最後まで行動を続けられる人は、

結果的に上位10%に入れるんですね。

途中で挫折してしまうから

人は困難に直面すると

簡単に挫折してしまいます。

これは私たちの脳が「快」を求め、

「不快」を避けるよう設計されているからです。

よくある挫折のパターンとしては、

- 思ったより難しくて諦める

- 予想外の障害が出てきて立ち止まる

- 周りと比較して自信を失う

こういった状況に

誰もが陥りやすいんです。

特に新しいスキルを習得しようとすると、

最初は上手くいかないことばかり。

そこで「自分には向いていない」と

思い込んでしまうんですよね。

でも実は、挫折するタイミングこそが

成長の分かれ道なんです。

例えば、プログラミングを学び始めた人が

エラーの連続に直面して諦めてしまう。

でもそのエラーを乗り越えられた人だけが

プログラマーとして成長できるんです。

挫折を乗り越えるためには、

小さな成功体験を積み重ねることが大切。

だからこそ、途中で挫折しない

強い心を持つことが重要なんです。

具体的な行動計画がないから

多くの人は「やりたいこと」はあっても、

具体的な行動計画を立てられません。

これが実践できない大きな原因で、

漠然とした目標では進めないんです。

例えば、

- 「英語を話せるようになりたい」だけで終わる

- 「ダイエットする」と言うだけで方法を考えない

- 「副業で稼ぎたい」と思うだけで行動しない

こんな曖昧な目標設定では、

どこから手をつけていいか分からないですよね。

具体的な計画がないと、

最初の一歩を踏み出せないんです。

「毎日10分間英単語を覚える」とか

「週3回30分のウォーキングをする」など、

具体的な行動に落とし込むことが大切。

僕自身も以前は「ブログを書きたい」と

思うだけで、実際には何も進みませんでした。

でも「毎朝6時に起きて30分書く」と

決めてからは、継続できるようになったんです。

行動計画は、できるだけ細かく

時間や場所まで決めておくといいですよ。

具体的な行動計画があれば、

実践のハードルはぐっと下がるんです。

モチベーションを維持できないから

人はモチベーションだけでは

長続きしないものなんです。

これは人間の脳の仕組みで、

興奮状態を長く保てないからなんですよ。

モチベーション低下の典型例は、

- 最初は意気込むが徐々に熱が冷める

- 結果が出ないとすぐにやる気を失う

- 他のことに気を取られて優先順位が変わる

こんな感じで、誰でも

時間とともに熱意は薄れていきます。

特に新しいことを始めた直後は

「ハネムーン期間」と呼ばれる高揚感があります。

でもそれは長くても2週間程度で

終わってしまうことが多いんです。

そこからが本当の勝負で、

習慣化できるかどうかが鍵になります。

私も毎朝ジョギングを始めたときは

最初の1ヶ月が本当に大変でした。

雨の日や寒い日は「今日はやめよう」と

思う誘惑との戦いの連続でしたね。

でも3ヶ月続けたら、むしろ

走らない日の方が違和感を感じるように。

モチベーションに頼らず、

システム化と習慣化が大切なんです。

成果が見えにくいと感じるから

多くの人は成果がすぐに

見えないと諦めてしまいます。

これは人間の脳が「即時報酬」を

好むように設計されているからなんです。

成果が見えにくいと感じる例としては、

- 筋トレを始めても体の変化がすぐに現れない

- 語学学習しても会話力がなかなか上がらない

- ブログを書いても読者が増えない初期段階

こういった状況では、

努力が無駄に思えてしまうんですよね。

特に新しいスキルの習得には

「習熟曲線」というものがあります。

最初は成長を実感できない

「平坦期」が必ずあるんです。

この時期を乗り越えられる人だけが、

急激な成長フェーズに入れるんですよ。

例えば、ピアノを始めた友人は

3ヶ月間毎日練習しても上達を感じられず、

何度も辞めようと思ったそうです。

でも半年過ぎたあたりから

急に弾ける曲が増えていったんですね。

成果が見えにくい時期こそ、

小さな進歩を記録して可視化することが大切。

だから成果を長期的な視点で

捉えることが実践継続の秘訣なんです。

継続するための4つの心理的テクニック

あなたが始めたことを途中で投げ出してしまうのは、

実は心理的な仕組みが関係しているんです。

この記事を読めば、

9割の人ができていない継続力が身につきます。

その4つのテクニックが、

- 「なぜ」を明確にする

- 自分へのご褒美を設定する

- 成功イメージを具体的に描く

- ネガティブな思考パターンを書き換える

なんですよね。

これらは心理学に基づいた方法で、

誰でも簡単に実践できるものばかりです。

どれも日常生活にすぐ取り入れられるので、

それぞれ詳しく解説していきますね。

「なぜ」を明確にする

「なぜ」を明確にすることは、

継続するための最強の武器になります。

理由がはっきりしていれば、

困難な時でも踏ん張れるようになるんです。

例えば、

- ダイエットを続けられない

- 勉強が長続きしない

- 朝起きるのが毎回つらい

こんな状況に陥りやすいのは、

「なぜやるのか」が曖昧だからなんですよ。

もっと具体的に言うと、

「健康になりたいから」という理由より、

「子どもと一緒に遊べる体力をつけるため」という方が続きます。

なぜなら具体的な目的があると、

脳が「これは大事なこと」と認識するからなんです。

ちなみに、私も以前は英語学習が三日坊主でした。

でも「海外の友達と深い会話をしたい」という明確な理由を見つけてからは1年以上続いています。

だから最初にやることは、

紙に「なぜこれをやるのか」を書き出すこと。

それを毎日見える場所に貼っておくと、

モチベーションが下がりにくくなりますよ。

「なぜ」を明確にすることで、

あなたの継続力は格段に上がるはずです。

自分へのご褒美を設定する

自分へのご褒美を設定すると、

脳が喜んで行動を続けたくなるんです。

これは脳内の報酬系が活性化して、

ドーパミンが出るからなんですよね。

例えば、

- 1時間勉強したらチョコを1粒食べる

- 週3回のジョギングができたら映画を見る

- 朝5時に5日連続で起きられたら好きなものを買う

こういった小さな報酬があると、

脳は「また頑張ろう」と思うようになります。

実際に研究でも、小さな報酬を設定した人は

そうでない人より2倍以上続く傾向があるんです。

私の友達は毎日の筋トレ後に

お気に入りの音楽を聴く時間を作ることで、

3年間も継続できています。

ただし、ご褒美は行動の直後に与えるのがポイント。

間が空くと効果が薄れちゃうんですよ。

それと、ご褒美は自分が本当に喜べるものを選ぶこと。

他の人の真似じゃなく、自分だけの特別なものがいいですね。

このご褒美システムを上手く使えば、

継続することがどんどん楽しくなっていきますよ。

成功イメージを具体的に描く

成功イメージを具体的に描くことは、

継続力を高める秘密兵器なんです。

脳は想像と現実の区別が

あまり上手くできないんですよね。

例えば、

- 目標達成後の自分の姿

- 周りの人に認められている場面

- 成功して嬉しい気持ちになっている瞬間

こういったシーンを鮮明にイメージすると、

脳が「これは実現可能だ」と思い込むんです。

アスリートが試合前にイメージトレーニングをするのも

同じ理由からなんですよ。

実際、毎朝5分間成功イメージを描いた人は、

そうでない人より目標達成率が40%も高かったという研究結果もあります。

私も資格試験の勉強を続けるとき、

合格通知を手にした自分の姿を毎日想像していました。

おかげで3ヶ月間集中して勉強を続けられたんです。

でもただぼんやり考えるんじゃなくて、

五感を使って細部まで想像することが大事。

「どんな場所で」「どんな服を着て」「どんな表情で」

「どんな言葉を言っているか」まで考えてみてください。

成功イメージを日常的に描くことで、

あなたの行動は自然と目標に向かって続いていきますよ。

ネガティブな思考パターンを書き換える

ネガティブな思考パターンを書き換えることは、

継続するために絶対に必要なスキルです。

私たちの頭の中には、

自分を妨げる思考がたくさん潜んでいるんですよね。

例えば、

- 「どうせ私には無理」

- 「前も失敗したから今回も無理」

- 「完璧にできないならやらない方がいい」

こんな考えが浮かぶと、

行動を続けるのが難しくなります。

これらの考えは「認知の歪み」と呼ばれるもので、

実は書き換えることができるんです。

心理学の研究では、ネガティブな思考を客観的に観察し

書き換える練習をした人は、継続率が3倍になったというデータもあります。

私の知人は「運動は苦手だから続かない」と思い込んでいましたが、

「運動が得意になるために続ける」と考え方を変えたら、

半年間週3回のジムに通えるようになりました。

具体的な方法としては、ネガティブな考えが浮かんだら

紙に書き出して、その横に別の解釈を書くといいですよ。

「三日坊主の私には無理」→「過去の経験は関係なく、今回は違うやり方で挑戦している」

このように思考を書き換える習慣をつけると、

継続を妨げる心の壁を乗り越えられるようになります。

上位10%に入るための5つの継続習慣

成功者と挫折者を分ける最大の違いは、

実は「継続できるかどうか」だけなんです。

どんな分野でも上位10%に入るには、

正しい習慣を粘り強く続けることが鍵。

その具体的な方法が、

- 毎日5分でも実践する

- 進捗を記録し振り返る

- 環境からの誘惑を排除する

- 困難を乗り越えた経験を活かす

- 長期的な視点で成長を評価する

という5つの習慣なんですね。

これらは難しそうに見えますが、

実はどれも小さな工夫で実現できます。

それぞれの習慣について、

具体的に見ていきましょう。

毎日5分でも実践する

「毎日5分」が習慣化の

最強の秘訣なんです。

なぜなら短い時間なら

誰でも続けられるからですね。

例えば...

- 「今日は疲れた」と思っても5分ならできる

- 「時間がない」と思っても5分なら作れる

- 「やる気が出ない」と思っても5分なら我慢できる

このように、どんな言い訳も

5分という短さで乗り越えられるんです。

特に重要なのは、

その「毎日」という一貫性。

たとえば英語学習なら、

1日30分を週2回やるより、

毎日5分の方が効果が高いんですよ。

脳は繰り返しによって

神経回路を強化するからですね。

この「小さく始める」という考え方は、

心理的ハードルを下げる効果もあります。

「今日はたった5分だけ」と

自分に言い聞かせるだけで、

行動のスイッチが入りやすくなる。

そして不思議なことに、

いったん始めると5分以上続けることが

多いんですよね。

だからこそ、まずは

「毎日5分」という習慣から

始めてみましょう。

進捗を記録し振り返る

進捗を記録することは、

目に見えない成長を可視化する魔法です。

私たちは記録を取ることで、

自分の変化に気づけるようになるんですね。

例えば...

- 今日やったことを箇条書きにする

- カレンダーに実践日に印をつける

- スマホアプリで習慣の継続日数を記録する

こうした小さな記録が、

継続のモチベーションになるんです。

特に効果的なのは、

「連続記録」を作ること。

例えば「30日連続達成」という

記録が生まれると、それを

途切れさせたくない気持ちが芽生えます。

これは「ストリーク効果」と呼ばれ、

多くのアプリでも採用されている

心理テクニックなんですよ。

また、定期的な振り返りも

継続には欠かせません。

週に一度、「何がうまくいったか」

「どこで躓いたか」を考えることで、

次の一週間がより良くなります。

記録と振り返りは、

自分自身との約束を守る

強力なツールなんです。

環境からの誘惑を排除する

意志の強さだけで継続するのは、

実はとても難しいことなんです。

環境を整えることで、

誘惑に負けない仕組みを作れるんですよ。

例えば...

- スマホの通知をオフにする

- 集中したい時間にSNSアプリをロックする

- 作業スペースに余計なものを置かない

こうした環境の工夫が、

継続を驚くほど容易にしてくれます。

特に効果的なのが、

「トリガー」の排除です。

例えばダイエット中なら、

家に誘惑となるお菓子を

置かないようにする。

勉強に集中したいなら、

スマホを別の部屋に置いておく。

こうした小さな工夫が、

意志の力を使わずに

良い習慣を続ける助けになります。

また、環境には人間関係も

含まれるということを忘れないでください。

同じ目標を持つ仲間と過ごすことで、

自然と良い習慣が身につくことも

あるんですよね。

だからこそ、継続したいなら

まず環境を見直してみましょう。

困難を乗り越えた経験を活かす

挫折や失敗は継続の道での

貴重な学びの機会なんです。

過去の経験から学ぶことで、

次は同じ失敗を繰り返さなくなりますよね。

例えば...

- 以前諦めた理由を書き出してみる

- 失敗したときの状況パターンを分析する

- 困難を乗り越えた時の方法を思い出す

こうした振り返りが、

次の成功への道しるべになります。

特に重要なのは、

「失敗の原因」ではなく

「成功の要因」に注目すること。

たとえば、これまでに続いた習慣と

続かなかった習慣を比較してみると、

自分にとっての継続のコツが

見えてくるんですよ。

朝型の人なら朝に習慣を組み込む、

視覚的な人なら進捗を図で表すなど、

自分に合った方法が見つかります。

また、困難を乗り越えた経験は

自己効力感を高めてくれます。

「あの時できたんだから、

今回もきっとできる」という

自信につながるんですね。

だからこそ、過去の経験を

ただの失敗で終わらせず、

次への学びとして活かしましょう。

長期的な視点で成長を評価する

短期的な結果に一喜一憂せず、

長い目で見ることが継続の秘訣です。

大きな成果は日々の小さな

積み重ねから生まれるものなんですよね。

例えば...

- 1日の変化ではなく1ヶ月単位で評価する

- 「完璧にできたか」より「続けられたか」を重視する

- 小さな進歩も見逃さず喜ぶ習慣をつける

このような視点の持ち方が、

挫折せずに続ける力になります。

特に大切なのは、

「完璧主義」から脱却すること。

例えば、ダイエット中に

一度だけ食べ過ぎたからといって

「もう全部だめだ」と諦めてしまう。

これが多くの人が継続できない

大きな原因なんですよね。

代わりに「80%ルール」を

取り入れてみましょう。

完璧を目指すのではなく、

8割できていれば上出来だと

考えるんです。

この余裕が、長期的な

継続を可能にします。

また、成長のS字カーブを

理解することも重要です。

最初は成果が見えにくく、

ある時点から急に伸びる。

この「成果が見えない時期」を

乗り越えられるかどうかが、

上位10%に入れるかの分かれ道なんです。

動画視聴のメモ術5ステップ

動画から学びを最大化するには、

メモ術が超重要なんです。

適切なメモを取ることで、

記憶の定着率が3倍以上も高まります。

これから紹介する5つのステップは:

- STEP1. メモを取る目的を明確にする

- STEP2. キーワードや重要な数字を書き留める

- STEP3. 自分の言葉で要約する

- STEP4. 疑問点や調べたいことをマークする

- STEP5. 視聴後にメモを整理する

この5ステップを実践すれば、

どんな動画からも価値を引き出せます。

それぞれのステップには

ちょっとしたコツがあるんですよ。

では、これから詳しく

順番に解説していきますね。

STEP1. メモを取る目的を明確にする

メモを取る前に、まず

「何のために見るのか」を決めておくことが大切です。

目的があると自然と

必要な情報にフォーカスできるんですよね。

例えば:

- 仕事で使える情報を得たい

- 新しい趣味のコツを学びたい

- 試験対策のために知識を増やしたい

このように目的を

はっきりさせておくんです。

もっと具体的に言うと、

「このレシピ動画から作り方の手順を学ぶ」

「このビジネス講座から営業テクニックを3つ見つける」

といった感じです。

目的が曖昧だと、

何をメモすればいいのか迷っちゃう。

そして結局、情報の海に

溺れてしまうことになります。

だから動画を再生する前に、

「この動画から何を得たいのか」を

必ず10秒でいいので考えてみてください。

この小さな準備が、

メモの質を大きく変えるんです。

STEP2. キーワードや重要な数字を書き留める

動画を見ながら特に注目すべきは、

キーワードや具体的な数字なんです。

これらは情報の核心部分で、

後から見返したときに記憶を呼び起こす

トリガーになるんですよね。

例えば:

- 「コンバージョン率が15%上昇」

- 「3つの成功要因」

- 「PDCA」などの専門用語

こういった言葉や数字は

必ずメモしておきましょう。

特に講師が「ここ重要です」と

強調したり、画面に表示される

テキストはほぼ間違いなく重要です。

私自身、料理動画を見るときは

調味料の分量や火加減の時間を

必ずメモするようにしています。

そうしないと後で作るとき

「あれ?砂糖何グラムだっけ?」

となって結局また動画を見直すハメに…。

全部をメモする必要はないんです。

重要そうな言葉や数字だけで十分。

あとで見返したときに

「あぁ、そういえば!」と

思い出せるようなポイントを

押さえておきましょう。

STEP3. 自分の言葉で要約する

動画の内容をそのまま書き写すんじゃなくて、

自分の言葉で要約するのがすごく大事です。

これをやると理解度が

格段に上がるんですよね。

例えば:

- 「要するに早起きが成功の鍵」

- 「つまり顧客の声を聞くことが大切」

- 「私の場合は週1回の実践が良さそう」

このように自分なりに

咀嚼して書くんです。

講師が10分かけて説明したことを

自分なりに一行で要約してみる。

これが実はめちゃくちゃ効果的で、

理解度と記憶の定着率が

驚くほど高まります。

私の友達は英語の勉強で

この方法を使っていて、

TED動画を見るたびに

「この話は結局〇〇ということだ」と

まとめているうちに、英語力が

グングン伸びたって言ってました。

自分の言葉に置き換えることで、

情報が「知識」から「自分のもの」に

変わるんですよね。

だから丸写しじゃなくて、

ぜひ自分の言葉でメモしてみてください。

STEP4. 疑問点や調べたいことをマークする

動画を見ていて「ん?」と思ったことは、

すぐにマークしておくのが超重要です。

後で調べられるように

目立つ印をつけておくと便利なんですよね。

例えば:

- 「?マーク」で疑問点

- 「!マーク」で重要だけど理解できていないこと

- 「※印」で後で詳しく調べたいこと

こんな感じで

わかりやすく区別するんです。

特に専門用語や初めて聞く概念は

必ずマークしておきましょう。

私はプログラミングの動画を見るとき、

わからない用語があれば

「?Python decoratorって何?」と

書いておいて、後でまとめて調べます。

そうしないと、わからないまま

先に進んでしまって、結局内容が

頭に入らなくなっちゃうんですよね。

疑問点をマークしておくと、

後から「あ、これ調べなきゃ」と

思い出せるので、学びが途切れません。

しかも、その疑問を解決したときの

理解の深まりは格別なんです。

だから「わからないこと」こそ

大切な学びのチャンスだと思って、

しっかりマークしておきましょう。

STEP5. 視聴後にメモを整理する

動画を見終わったら、

すぐにメモを見直して整理することが

最終的な学びを定着させる秘訣です。

この作業で情報が

脳に刻み込まれるんですよね。

例えば:

- 箇条書きにしてまとめる

- 関連する情報をグループ化する

- 実践できそうなことに印をつける

このように情報を

構造化するんです。

視聴直後の5分間の整理作業が、

記憶の定着率を2倍以上高めるという

研究結果もあるんですよ。

私は動画を見た後、

必ず「今日学んだこと3つ」と

「明日から実践すること1つ」を

ノートに書くようにしています。

これをやるようになってから、

動画から得た知識を実際に

使えるようになりました。

メモを取っただけで満足せず、

必ず整理する時間を設けること。

これが動画学習を

単なる「視聴」から「成長」へと

変える最も重要なステップなんです。

動画視聴の効果を高めるツール3選

動画視聴の効果を最大化する

優れたツールが今存在します。

これらのツールを使いこなせば、

学習効率が驚くほど上がりますよ。

その3つのツールとは、

- デジタルノートアプリ

- タイムスタンプ機能付き動画プレイヤー

- マインドマップツール

この3つを上手に組み合わせると、

動画から得る情報が何倍にも増えます。

どれも使い方はとっても簡単で、

すぐに日常に取り入れられます。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

デジタルノートアプリ

デジタルノートアプリは、

動画視聴中のメモ取りを劇的に効率化します。

紙のノートと違って検索や整理が

簡単にできるからなんですね。

例えば、

- 重要ポイントをタグ付けできる

- 後から検索して見つけやすい

- クラウド保存で複数デバイスから確認できる

こういった便利な機能が

学習効率を大きく高めてくれます。

特に「Notion」や「Evernote」は

テキスト入力だけでなく、画像も保存できるんです。

動画のスクリーンショットを

撮って保存すれば、視覚的な記憶も残せますよ。

ちなみに私も先週から

デジタルノートに切り替えたんですが、

メモの整理時間が半分以下になって

びっくりしました。

デジタルノートは最初は

慣れが必要かもしれませんが、

一度使いこなせるようになると

もう紙のノートには戻れなくなりますよ。

タイムスタンプ機能付き動画プレイヤー

タイムスタンプ機能付きプレイヤーは、

重要シーンを瞬時に見返せる魔法のツールです。

これがあれば、長い動画でも

必要な部分だけピンポイントで復習できるんですよ。

たとえば、

- 「この説明がよくわからなかった」と思ったシーンを記録

- 後から重要ポイントだけをまとめて見直せる

- 時間の無駄がなくなる

このような使い方で

学習時間を大幅に短縮できます。

YouTubeにも簡単なタイムスタンプ機能が

ついていますが、もっと本格的なのが欲しければ、

「VideoNot.es」や「Filmora」といった

専用ツールがおすすめですよ。

実は私の友達は、このタイムスタンプ機能を

使うようになってから、

試験の勉強時間が3分の1になったって

言ってました。

タイムスタンプ機能は特に

難しい内容の動画を見るときに、

何度も巻き戻す手間が省けて

本当に便利なツールなんです。

マインドマップツール

マインドマップツールは、

動画の内容を視覚的に整理できる強力な味方です。

頭の中の情報が整理されるので、

記憶の定着率が格段に上がるんですね。

例えば、

- 中心テーマから枝分かれする形で情報を整理

- 関連性が一目でわかる

- 全体像を把握しやすい

こういった特徴があるので、

複雑な内容の動画にぴったりです。

「MindMeister」や「XMind」などは

無料版でも十分使えるツールです。

特に色分けや画像の挿入ができるので、

視覚的な記憶を助けてくれます。

うちの小学生の娘でさえ、

理科の授業動画をマインドマップで整理して、

テストで満点を取れるようになったんですよ。

それくらい効果があります。

マインドマップは最初は

慣れが必要かもしれませんが、

一度コツをつかめば、

情報整理の最強ツールになりますよ。

動画視聴で陥りがちな3つの失敗と対策

ほとんどの人が動画を見るとき、

実は大切なことを見逃しています。

正しい方法で視聴すれば、

得られる知識が何倍にも増えるんです。

その対策方法は、

- 受動的に見るだけで終わらせない工夫

- 情報過多による混乱を防ぐ整理法

- 学んだことを実践に移す仕組み作り

なんですよね。

これらの方法を知っておくと、

動画から学ぶ効率がグンと上がります。

どれも難しいことじゃなくて、

ちょっとした習慣を変えるだけなんです。

それぞれの対策について、

詳しく解説していきますね。

受動的に見るだけで終わらせない工夫

動画を見るときは必ず

メモを取りながら見ることが大切です。

なぜなら、ただボーっと見てるだけでは

ほとんど頭に残らないからなんです。

例えば、

- 「あとで思い出そう」と思っても忘れてしまう

- 流し見だと内容の10%も覚えていない

- 聞いただけの情報は24時間で約80%忘れる

こんな風に人間の脳は

聞いただけの情報をすぐに忘れるんです。

特にYouTubeなどの動画は

次から次へと再生されるので、

「さっき何を見たっけ?」と

なることがよくありますよね。

でも、メモを取りながら見ると

脳が情報を処理する時間ができるんです。

例えば紙のノートでもいいし、

スマホのメモアプリでもOK。

大事なのは自分に合った

メモの取り方を見つけることです。

私の場合は付箋を用意して、

「おっ!」と思ったところだけ

書き留めるようにしています。

この「能動的に見る」という姿勢が、

動画から学ぶ第一歩なんですよ。

情報過多による混乱を防ぐ整理法

情報整理をしないと、

せっかくの知識が頭の中でごちゃごちゃになります。

これは脳の仕組み上、

避けられないことなんですよね。

例えば、

- 複数の動画で矛盾する情報を得る

- たくさんの情報を一度に詰め込みすぎる

- 関連性のない情報が混在する

こういった状態になると、

頭の中が迷子状態になってしまいます。

特に今はYouTubeやTikTokなど

短時間で大量の情報が入ってくるので、

脳が処理しきれなくなって

何も覚えられないんですよね。

そこで役立つのが「情報の整理法」。

具体的には3ステップあります。

まず、見た動画の内容を

トピックごとにまとめること。

次に、自分の言葉で要約してみる。

これ超重要なんですよ。

最後に、既に知っていることと

新しく学んだことを区別すること。

私の友達は動画を見るたびに

マインドマップを描いているんです。

こうすることで脳内が整理されて、

必要な時に情報を引き出せるようになります。

学んだことを実践に移す仕組み作り

動画から学んだことを

実際に使わないと意味がありません。

なぜなら知識だけでは

スキルにはならないからです。

例えば、

- 料理動画を見ても作らなければ上手くならない

- 英語学習動画を見ても話さなければ身につかない

- ビジネス動画を見ても行動しなければ成果は出ない

このように、見るだけで

終わってしまう人がほとんどなんです。

特に「わかった気になる」のが

一番危険な落とし穴なんですよね。

これを防ぐには、動画を見た後の

「行動プラン」を必ず作ることです。

例えば「この動画から学んだことを

明日の朝9時に10分間だけ試してみる」

というように具体的にするんです。

私自身、プログラミング動画を

たくさん見ていたのに全然上達しなくて。

でも「1日15分だけコードを書く」と

決めてからは少しずつ成長できました。

大切なのは小さな一歩でも

確実に踏み出す仕組みを作ること。

それが動画学習を

実りあるものにする秘訣なんです。

効果的な学習を実現する5つの視聴方法

動画学習で成果を出す人には、

共通する視聴方法があるんです。

この方法を知れば、あなたも

学びをぐんと効率的にできますよ。

その5つの方法が、

- 最初は全体を通して1周見る

- 重要なポイントにマーカーを引く

- 2周目以降は要点を絞って視聴する

- 学んだ内容をノートにまとめる

- 実践できる部分から行動に移す

なんですね。

これらは単純に見えるかもしれませんが、

実は組み合わせることがすごく大事。

どうやって活用すれば良いのか、

順番に詳しく説明していきますね。

最初は全体を通して1周見る

まず最初に、動画は必ず

全体を通して見ることが大切です。

これは全体像を把握するために

絶対に必要なステップなんですよ。

例えば、

- 飛ばし見をしない

- 倍速で見ない

- 途中で止めずに最後まで見る

こういった姿勢で

最初は視聴するんです。

もっと具体的に言うと、

料理のレシピ動画を見るときも、

最初から最後まで全部見てから

作り始めると失敗が少ないですよね。

それと同じなんです。

ちなみに、わからない部分があっても

この段階では気にしなくて大丈夫。

だって、全体を見終わった後に

もう一度見直せばいいんですから。

まずは森全体を見るつもりで、

1周目は通して視聴してくださいね。

重要なポイントにマーカーを引く

重要なポイントには、

必ずマーカーを引きましょう。

なぜなら、あとで見返すときに

すぐに重要部分が分かるからです。

たとえば、

- 「ここ大事!」と思った箇所

- 講師が強調している部分

- 自分の課題に関連する情報

こういうところに

マークをつけるんですね。

具体的な方法としては、

動画の時間をメモしたり、

スクショを撮ったり、

付箋機能を使ったりします。

私も先日プログラミングの講座で、

「このコードの書き方が重要」と

言われた部分にマーカーを引きました。

あとで見返したとき、

すぐに重要ポイントが分かって

復習がめちゃくちゃ楽になったんです。

ただし、あまりにも多くの箇所に

マーカーを引きすぎると意味がなくなります。

本当に重要な部分だけを

選んでマークすることが大切ですよ。

マーカーを引くことで、

2周目以降の学習効率が格段に上がります。

2周目以降は要点を絞って視聴する

2周目からは、マークした

重要ポイントを中心に見ましょう。

これは時間を節約しながら

効率よく学ぶためなんです。

例えば、

- マークした部分だけを繰り返し見る

- 理解できなかった部分を集中的に視聴する

- 自分の目標に関連する部分を深掘りする

このように焦点を

絞って見るんですね。

成功している人たちは、

同じ内容を5周、10周と見ています。

中には100周以上見る人も

いるんですよ。すごいですよね。

でも、全部を毎回見るのではなく、

要点を絞って効率的に見ているんです。

たとえば、私の友達は

英会話の動画講座で、

発音のコツの部分だけを

20回以上繰り返し見ていました。

そうすることで、その部分が

完全に身についたそうです。

要点を絞ることで、

学習の質が一気に高まりますよ。

学んだ内容をノートにまとめる

視聴した内容は、必ず

自分の言葉でノートにまとめましょう。

というのも、まとめることで

理解度が格段に上がるからなんです。

たとえば、

- 重要ポイントを箇条書きにする

- 図や表を使って視覚化する

- 自分なりの例を加える

こんな風にまとめると

記憶に残りやすくなります。

特に効果的なのは、

学んだ内容を誰かに教えるつもりで

まとめる方法です。

私も先日、投資の基礎について

学んだ後にノートにまとめました。

そうしたら、友達に質問されたとき

スラスラと説明できたんですよ。

ノートにまとめる作業は

面倒くさく感じるかもしれません。

でも、この作業を省くと

せっかく学んだことが定着しないんです。

だから、必ず学んだ内容は

自分の言葉でまとめてくださいね。

実践できる部分から行動に移す

最後に、学んだことは

すぐに実践することが超重要です。

なぜなら、実践してこそ

本当の学びになるからなんですよ。

例えば、

- 小さなことからでも実践してみる

- 失敗を恐れずにチャレンジする

- 実践した結果を記録する

こういった行動が

成長につながるんです。

具体的に言うと、

料理の動画を見たなら、

その日のうちに一品作ってみる。

マーケティングを学んだなら、

すぐにSNS投稿に活かしてみる。

そんな感じです。

私も先日、動画編集の講座を見た後、

すぐに自分の動画で技術を試しました。

最初はうまくいかなかったけど、

実践したからこそ理解が深まったんです。

知識だけを頭に入れても、

行動しなければ何も変わりません。

だからこそ、学んだことは

すぐに実践することを心がけましょう。

学習効果を最大化する4つの繰り返し戦略

成功する人と失敗する人の差は、

実は「繰り返し」にあったんです。

たった4つの繰り返し戦略を

マスターするだけで、あなたの

学習効率は驚くほど

アップするでしょう。

その4つの戦略とは、

- 5周以上の繰り返しで知識を定着させる

- 1日30分の短時間学習を習慣化する

- 理解度に合わせて視聴速度を調整する

- 学んだ内容を誰かに説明してみる

なんですよね。

これらの方法は難しくないのに、

実践している人は意外と少ないんです。

でも、この4つを意識するだけで、

学習の成果が全然違ってきます。

では、それぞれの戦略について

詳しく見ていきましょう。

5周以上の繰り返しで知識を定着させる

知識を本当に自分のものにするには、

最低でも5周は繰り返すべきなんです。

なぜなら、人間の脳は繰り返しによって

初めて情報を長期記憶に変えるからです。

例えば...

- 1周目は内容を把握するだけ

- 3周目でようやく理解が深まる

- 5周目で実践できるレベルになる

こんな感じで、回数を

重ねるごとに理解が変わるんです。

実は成功している人たちは

これを当たり前にやっていて、

中には同じ内容を100回以上も

繰り返し学んでいる人もいるんですよ。

最初は「また同じこと?」と

思うかもしれませんが、

実は毎回新しい気づきが

あるものなんです。

私も先日、好きな本を5回目に

読んだときに初めて気づいた

ポイントがあって、

「なんでこれに気づかなかったんだろう」

と驚いた経験があります。

だからこそ、最初は1周でも

全部見ることが大事ですが、

その後は繰り返し見ることで

本当の学びが得られるんです。

1日30分の短時間学習を習慣化する

毎日短時間でも続ける方が、

たまに長時間やるより効果的なんです。

これは脳の記憶のしくみと関係していて、

短期間に詰め込むより少しずつ繰り返す方が

記憶に残りやすいという

科学的な裏付けがあります。

たとえば...

- 週末に5時間よりも平日毎日30分

- 一気に覚えるより少しずつ積み重ねる

- 朝の通勤時間や寝る前の30分を活用する

こんな風に、生活の中に

小さな学習時間を組み込むんです。

特に通勤時間や寝る前の

ちょっとした時間を使うのが

効率的だと言われていて、

多くの成功者がこの方法を実践しています。

ところで、習慣化するコツは

「絶対にやる」と決めることではなく、

「やらない日もあっていい」と

ハードルを下げることなんですよ。

だって、毎日必ずやらなきゃ!と

思うと、1日できないとやめてしまいがち。

でも「今日はパス」という

選択肢を持っていると、

不思議と続けられるものなんです。

だから、1日30分の学習を

基本にしつつも、柔軟に続けていきましょう。

理解度に合わせて視聴速度を調整する

学習効率を上げるには、

自分の理解度に合わせて速度を変えるべきです。

これは意外と見落とされがちですが、

理解レベルによって最適な速度は違うんです。

例えば...

- 初めて学ぶ内容は0.8倍速で丁寧に

- 2周目は1倍速で標準的に

- 3周目以降は1.5〜2倍速で効率よく

このように、段階的に

速度を上げていくのが効果的なんです。

特に初めて触れる内容の場合は、

少し遅めの速度で聞くことで、

理解が深まりやすくなりますし、

重要なポイントを見逃しにくくなります。

逆に何度も繰り返した内容なら、

速度を上げても問題ないわけです。

ちなみに私の場合、

新しい言語を勉強するときは

最初の1週間は0.7倍速で

何度も聞き返していました。

それが3週間目には1.5倍速でも

ちゃんと理解できるようになったんです。

このように自分の理解度に

合わせて速度を調整することで、

効率よく、かつ確実に

知識を吸収できるんですよ。

学んだ内容を誰かに説明してみる

本当に理解できているかを

確かめる最高の方法は、誰かに教えることです。

なぜなら、人に説明するためには

自分の中で整理する必要があるからなんです。

例えば...

- 友人や家族に学んだことを話してみる

- SNSで学びをシェアする

- 勉強会で発表する

こういった機会を

積極的に作ることが大切です。

人に教えるために準備すると、

自分の理解が不十分な部分が

すぐに見つかりますし、

質問されて答えられないと恥ずかしいので

より深く学ぼうという

モチベーションも生まれます。

実際、ある研究では

「人に教える予定がある人」は

「自分だけで学ぶ人」より

記憶の定着率が40%も高かったんです。

私自身も、ブログで学んだことを

アウトプットするようになってから、

理解度が格段に上がったし、

記憶の定着率も良くなりました。

特に難しい概念を小学生にも

わかるように説明する練習をすると、

本当の意味で理解できているかが

はっきりわかるのでおすすめです。

だからこそ、学んだ内容は

必ず誰かに説明する機会を作りましょう。

成功者に共通する学習習慣7つ

成功者たちには共通する学習習慣が

必ずあるんです。

この7つの習慣を取り入れるだけで、

あなたの学習効率は劇的に上がります。

その7つの習慣とは、

- 100周以上の徹底的な反復を行う

- 朝の時間を学習に充てる

- 学びを日常生活に取り入れる

- 学習記録をつけて進捗を可視化する

- 学習仲間を作って切磋琢磨する

- 定期的に学習内容を振り返る

- 目標達成までの道筋を明確にする

これらなんですよね。

どれも特別難しいことじゃないけど、

続けられる人は意外と少ないんです。

でも、これらを習慣化できれば

あなたも成功者の仲間入りできます。

それでは、一つひとつ

詳しく解説していきますね。

100周以上の徹底的な反復を行う

成功者は同じ内容を100周以上も

繰り返し学んでいるんです。

これが彼らの成功の秘密で、

反復によって知識が体に染み込むからなんですよね。

例えば、

- 同じ本を何度も読み返す

- 同じ講座を繰り返し視聴する

- 学んだことを実践し続ける

こういった反復が

成功への近道なんです。

もっと具体的に言うと、

最初は全体を1周見るだけでも価値があります。

でも、本当の理解は5周目、10周目から

始まるって言われているんですよ。

成功者は同じ内容を100周以上も

繰り返し学んでいるケースが多いんです。

これって、スポーツの練習と

同じようなものなんですよね。

野球選手が同じスイングを

何千回も練習するのと同じ。

ただ、いきなり100周は

ハードルが高すぎるかもしれません。

まずは1周、それから5周、10周と

少しずつ回数を増やしていくのがコツです。

大切なのは、同じ内容でも

毎回新しい発見があるということ。

何度も繰り返すことで、

知識が確実にあなたのものになるんです。

朝の時間を学習に充てる

朝の時間を学習に使うことは、

成功者に共通する重要な習慣なんです。

なぜなら朝は脳が最も冴えていて、

集中力が高い状態だからなんですよね。

例えば、

- 朝5時に起きて1時間勉強する

- 出勤前の30分を学習に充てる

- 朝食を取りながら音声学習をする

こういった朝の学習習慣が

成功への第一歩になります。

特に重要なのは、朝は

まだ意志力が消耗していない時間帯だということ。

夜になると、一日の疲れで

集中力が落ちてしまいがちですよね。

朝なら誰にも邪魔されずに、

静かな環境で学習に集中できます。

僕の知り合いで成功した起業家は、

毎朝4時に起きて2時間勉強するんです。

「朝の2時間は、他の時間の

4時間分の価値がある」って言ってました。

もちろん、いきなり早起きするのは

難しいかもしれません。

でも、少しずつ早く起きる習慣をつけて、

その時間を学習に充てることから始めましょう。

朝の学習習慣を身につければ、

あなたの成長スピードは格段に上がりますよ。

学びを日常生活に取り入れる

成功者は学んだことを

すぐに日常生活で使うんです。

これが重要なポイントで、

知識を実践に変えることで定着率が高まるんですよね。

例えば、

- 新しく学んだ単語を会話で使ってみる

- ビジネス書で読んだ方法を仕事で試す

- 料理の技術を実際の食事作りで実践する

このように学びを

実生活に取り入れることが大切です。

頭で理解するだけでなく、

体で覚えることが本当の学びになります。

学んだ直後に実践すると、

記憶の定着率が8倍になるという研究結果もあるんです。

私の友人は英語の勉強をしていて、

新しく覚えた表現を必ずその日のうちに使うようにしています。

LINE会話でも英語を使ったり、

独り言でも英語を話したりして。

そうすることで、

英語力が急速に伸びたと言っていました。

学びっぱなしにせず、

すぐに使ってみるという習慣が大事なんです。

どんな小さなことでも実践することで、

あなたの知識は本物の技術に変わります。

学習記録をつけて進捗を可視化する

成功者は必ず学習の記録を

つけているものなんです。

なぜなら記録をつけることで進捗が見える化され、

モチベーションが維持できるからなんですよね。

例えば、

- 勉強した時間を毎日記録する

- 学んだ内容を簡潔にメモする

- 理解度を5段階で自己評価する

こういった記録が

継続の力になるんです。

特に大切なのは、記録することで

自分の成長を実感できるということ。

人間は目に見える成果がないと、

すぐにやる気をなくしてしまいがちです。

記録をつけることで、

「昨日より30分多く勉強できた」とか

「先週より理解度が上がった」といった

小さな成功体験を積み重ねられます。

私の場合は、学習管理アプリを使って

毎日の学習時間と内容を記録しています。

グラフで成長が見えると、

「もっと頑張ろう」という気持ちになるんですよね。

記録する方法は何でもいいんです。

ノートでも、アプリでも、カレンダーでも。

大事なのは、継続して記録することで

自分の学習パターンや効果的な方法を

発見できるということです。

記録をつける習慣をつければ、

あなたの学習効率は確実に上がりますよ。

学習仲間を作って切磋琢磨する

成功者は必ず学習仲間を

持っているものなんです。

なぜなら一人より複数の方が、

互いに刺激し合えて成長が加速するからなんですよね。

例えば、

- オンラインの学習コミュニティに参加する

- 定期的に勉強会を開く

- 友人と学習の進捗を報告し合う

こういった仲間との関わりが

モチベーション維持につながります。

人間は社会的な生き物なので、

誰かと約束すると守ろうとする傾向があるんです。

一人だと「今日はやめておこう」と

サボりがちでも、仲間がいると頑張れる。

私の知り合いは、毎週日曜日に

友人3人と勉強会を開いています。

その週に学んだことをシェアして、

わからないところを教え合うんです。

これがあるから週末までに

何か学ばなきゃと思えるそうです。

また、教えることは最高の学びになります。

誰かに説明するには自分がしっかり理解している必要があるからです。

オンラインでも今はたくさんの

学習コミュニティがあります。

SNSやオンラインサロンなど、

自分に合った場所を見つけてみましょう。

仲間との学びを始めれば、

あなたの成長スピードは間違いなく上がりますよ。

定期的に学習内容を振り返る

成功者は定期的に学んだことを

振り返る時間を必ず作っているんです。

これが重要な理由は、振り返りによって

知識が整理され定着率が高まるからなんですよね。

例えば、

- 週末に今週学んだことをまとめる

- 月末に月間の学習内容を復習する

- 学んだことをブログや日記に書き出す

こういった振り返りの習慣が

学習効果を高めるんです。

特に大切なのは、ただ覚えるだけでなく

理解を深めるために振り返ることです。

新しい情報を学ぶだけだと、

脳は整理しきれずに忘れてしまいがち。

でも、定期的に振り返ることで

脳内で知識の整理整頓が行われるんです。

私自身、毎週金曜日の夜に

その週に学んだことをノートにまとめています。

これをやり始めてから、

知識の定着率が格段に上がりました。

振り返りの方法は人それぞれです。

マインドマップを書く人もいれば、

声に出して説明する人もいます。

大事なのは、自分の言葉で

学んだことを整理する時間を持つこと。

振り返りの習慣をつければ、

あなたの学びはもっと深く、長く続きますよ。

目標達成までの道筋を明確にする

成功者は学習の最終目標だけでなく、

そこに至る道筋も明確にしているんです。

これが重要なポイントで、

小さな目標の積み重ねが大きな成功につながるからなんですよね。

例えば、

- 1年後の大目標を設定する

- 月単位、週単位の小目標を決める

- 毎日の具体的なタスクに落とし込む

こういった目標設定が

継続的な学習を支えるんです。

ただ漠然と「頑張ろう」と思うより、

「今日は30ページ読む」という

具体的な目標がある方がやる気が出ますよね。

大きな目標だけだと途方に暮れがちですが、

小さな目標に分解すれば達成感を得やすくなります。

私の友人は英語学習で、

「1年後にTOEIC800点」という大目標を立てた後、

「毎月50点アップ」「毎週新単語100個」

「毎日リスニング30分」と細分化していました。

そうすることで、日々の学習が

どう最終目標につながるのかが見えて、

モチベーションが維持できるそうです。

目標設定では「SMART」の法則が役立ちます。

具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、

達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、

期限付き(Time-bound)の要素を含めると良いです。

明確な道筋を設定することで、

あなたの学習は確実に目標へと近づいていきますよ。

学習のモチベーションを長期間保つための5つの戦略

学習を長く続けるには、

特別な戦略が必要なんです。

この記事を読めば、

勉強が続かない悩みから解放されますよ。

この記事では以下の5つの戦略を紹介します:

- 明確な目標を設定する

- 短期目標と長期目標をバランスよく配置する

- 達成ポイントを細かく設定する

- 自分の成長過程を記録する

- 学習仲間を見つける

どれも簡単に始められるものばかりで、

すぐに実践できる内容です。

それでは、それぞれの戦略について

詳しく見ていきましょう。

明確な目標を設定する

目標設定は学習継続の

最も重要な土台となります。

なぜなら、行き先が分からない旅は

迷子になりやすいからなんです。

例えば次のような目標設定が効果的です:

- 「3ヶ月後に英検2級に合格する」

- 「半年後にプログラミングでアプリを作る」

- 「1年後に簿記2級の資格を取得する」

このように具体的な目標があると、

今日何をすべきかが明確になります。

「英語を勉強する」という

ぼんやりした目標ではなく、

「TOEICで800点取る」と決めると

やるべきことが見えてきますよね。

目標を紙に書いて、

毎日目に入る場所に貼っておくと

さらに効果的です。

朝起きたときや夜寝る前に

その目標を見ることで、

学習への意識が高まります。

明確な目標設定は

モチベーション維持の第一歩。

だからこそ、まずは

自分の目標をはっきりさせましょう。

短期目標と長期目標をバランスよく配置する

短期と長期の目標をうまく組み合わせると、

モチベーションが途切れにくくなります。

これは、短期目標が達成感を与え、

長期目標が方向性を示してくれるからです。

効果的な目標設定の例としては:

- 今日:英単語を20個覚える(短期)

- 今月:英語の本を1冊読破する(中期)

- 今年:英会話で15分間会話できるようになる(長期)

このように階段式に目標を

設定していくのがポイントです。

今日の小さな成功体験が

明日への原動力になりますよね。

でも長期目標だけだと、

達成までの道のりが長すぎて

途中で挫折しがちです。

逆に短期目標だけだと、

「これが何のためなのか」という

大きな意味を見失いやすいんです。

例えば、プログラミング学習では

「今日は関数の使い方を理解する」という短期目標と

「3ヶ月後に自分のウェブサイトを作る」という

長期目標を組み合わせるといいでしょう。

このバランスが取れていると、

日々の小さな成功と将来の大きな夢の

両方からエネルギーをもらえます。

短期と長期、両方の目標を

上手に設定することで、

学習のモチベーションを

長く保つことができるんです。

達成ポイントを細かく設定する

学習の道のりを小さな区切りに分けると、

達成感を何度も味わえるようになります。

これは、脳が小さな成功体験を

報酬として認識するからなんですね。

具体的な達成ポイントの例:

- 数学の問題集10問解くごとに✓をつける

- 外国語の単語を50個覚えるごとにシールを貼る

- 読書ページ数を10ページごとに記録する

このように進捗を可視化すると、

「ちゃんと前に進んでいる」という

実感が湧いてきます。

特に難しい内容を学ぶときは、

より細かく区切るのがコツです。

例えば、難しい数学の概念を学ぶなら、

「定義を理解する」「簡単な例題を解く」

「応用問題に挑戦する」といった

ステップに分けるといいでしょう。

私も昔、プログラミングを学んだとき、

「Hello World」を表示できただけで

すごく嬉しかったのを覚えています。

そんな小さな成功体験の積み重ねが、

学習を続ける原動力になるんです。

達成ポイントを設けることで、

「まだまだ先は長い」という

圧倒感から解放されますよ。

だから、学習内容を細かく区切って、

小さな勝利を重ねていきましょう。

自分の成長過程を記録する

学習の記録をつけることは、

目に見えない成長を可視化する魔法のようなものです。

なぜなら、人間は日々の小さな変化に

気づきにくい生き物だからなんです。

記録方法としては次のようなものがあります:

- 学習日記をつける

- 学習時間を記録するアプリを使う

- 定期的に自分の実力テストをする

こうした記録を見返すと、

「1ヶ月前はここまでできなかったのに!」と

自分の成長を実感できます。

特に挫折しそうになったときに、

過去の記録を見返すと

「ここまで頑張ってきたんだ」という

気持ちが湧いてきますよ。

私の友人は英語学習で、

最初は字幕なしで洋画を5分も

見られなかったそうです。

でも記録をつけ続けた結果、

半年後には1時間の映画を

楽しめるようになったと喜んでいました。

写真や動画で記録すると、

より具体的に成長を感じられます。

例えば、ピアノの練習を動画に撮って

比較すると、上達が一目瞭然ですよね。

自分の成長記録は、

モチベーションが下がったときの

最強の応援団になります。

だからこそ、学習の軌跡を

しっかり残していきましょう。

学習仲間を見つける

一緒に学ぶ仲間がいると、

学習のモチベーションが劇的に高まります。

これは人間が社会的な生き物で、

共感や競争が行動の原動力になるからです。

学習仲間を見つける方法はいろいろあります:

- オンラインの学習コミュニティに参加する

- 同じ目標を持つ友人を誘う

- 勉強会やワークショップに参加する

仲間がいると「今日は勉強したくないな」と

思っても、「みんな頑張ってるから私も!」と

やる気が出てきます。

また、分からないことを

気軽に質問できる環境があると、

つまずきにくくなりますよね。

例えば、プログラミング学習では

Stack Overflowのようなコミュニティで

質問すると、すぐに解決策が見つかります。

私自身も資格試験の勉強で

SNSグループを作ったことがあります。

お互いの進捗を報告し合うだけで、

「今日もちゃんとやらなきゃ」という

良いプレッシャーが生まれました。

さらに、誰かに教えることで

自分の理解も深まります。

「教えることは二度学ぶこと」

というのは本当なんです。

学習仲間との交流は、

単調になりがちな学習に

楽しさをプラスしてくれます。

だから、一人で抱え込まずに

共に学ぶ仲間を見つけましょう。

学習効率を高める環境づくり4つのポイント

勉強の成果は環境で決まる

といっても過言ではありません。

適切な環境を整えるだけで、

同じ1時間の勉強でも効果が3倍違うんです。

そのために押さえるべきポイントは、

- 集中できる作業スペースを確保する

- 気分が上がる空間をデザインする

- 誘惑を排除して集中力を維持する

- 学習に必要な道具を整理整頓する

この4つなんですよね。

どれも簡単にできることばかりなのに、

意外と見落としがちなポイントです。

でも、この4つを意識するだけで

学習効率がグンと上がるんです。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

集中できる作業スペースを確保する

作業スペースの確保は、

学習効率を高める第一歩なんです。

なぜなら、専用の場所があると

脳が「ここは勉強する場所」と認識するからです。

例えば、

- いつも同じ場所で勉強する

- 勉強専用のデスクを用意する

- 図書館など静かな環境を利用する

このような環境を

整えることが大切です。

特に自宅で勉強する場合は、

家族と共有しない自分だけの場所を確保しましょう。

キッチンテーブルや

リビングのソファではダメなんです。

ちなみに私の友達は、

押入れの中を改造して勉強スペースにしていました。

狭いけど集中できる空間で、

驚くほど成績が上がったそうです。

また、場所を決めるときは

騒音の少ない環境を選ぶことも重要です。

耳栓やノイズキャンセリング

ヘッドホンを活用するのも手ですね。

結局のところ、自分専用の

学習スペースがあるかどうかで

集中力は大きく変わってくるんです。

気分が上がる空間をデザインする

空間のデザインは、

学習のモチベーションを左右します。

気分が上がる環境だと、

自然と勉強に取り組む意欲が湧いてくるんですよ。

たとえば、

- 好きな色の小物を置く

- 観葉植物を飾る

- 適度な明るさの照明を使う

こういった工夫で

空間の雰囲気が変わります。

特に自然光が入る場所は、

気分を明るくして集中力を高めてくれます。

私の場合は、机の上に

小さなサボテンを置いているんです。

世話も簡単なのに、

見るだけで気持ちがリフレッシュできます。

また、壁に貼る付箋やポスターも

気分を上げるのに効果的です。

モチベーションが上がる言葉や

目標を視界に入れておくと良いでしょう。

心地よい香りのアロマや

お気に入りの音楽も活用できます。

空間のデザインを工夫するだけで、

学習へのハードルがグッと下がるんです。

誘惑を排除して集中力を維持する

誘惑の排除は、

効率的な学習の絶対条件です。

なぜなら、人間の脳は

気が散りやすく設計されているからなんです。

例えば、

- スマホは別の部屋に置く

- SNSアプリを一時的に削除する

- テレビやゲーム機の電源を切る

こうした対策が

集中力維持には欠かせません。

特にスマホは最大の敵で、

ついつい手が伸びてしまいますよね。

私の知り合いは、勉強中は

スマホを「Forest」というアプリで

ロックするようにしています。

使わないでいると

仮想の木が育つというゲーム性があって、

誘惑に負けにくくなるそうです。

また、家族にも協力してもらい、

勉強時間中は話しかけないよう

お願いしておくのも効果的です。

集中力を維持するには

「意志の力」よりも「環境の力」の方が

ずっと頼りになるんですよ。

だからこそ、誘惑を排除する

環境づくりが重要なんです。

学習に必要な道具を整理整頓する

道具の整理整頓は、

学習の流れを止めない秘訣です。

必要なものがすぐ手に取れると、

集中力が途切れずに済むからなんですね。

例えば、

- 文房具は使いやすく並べる

- 教材や参考書は取りやすく配置する

- デジタル資料はフォルダで分類する

こういった整理が

学習効率を上げてくれます。

特に試験勉強などでは、

探し物で時間を無駄にしたくないですよね。

私の場合、透明なケースに

文房具を種類別に分けて入れています。

これだけで、必要な時に

すぐに取り出せて便利なんです。

また、デジタル教材も

きちんとフォルダ分けしておくと、

あとで探す手間が省けます。

定期的に机の上を片付ける習慣も

集中力維持には大切です。

物が散らかっていると

それだけで脳が疲れてしまうんですよね。

整理整頓された環境は、

学習へのストレスを減らし、

効率アップにつながるんです。

学習意欲を持続させる自己報酬システム3つ

勉強や学習が長続きしない人は、

自分へのご褒美の与え方を知らないだけかもしれません。

適切な自己報酬システムを作れば、

どんな難しい学習も継続できるようになりますよ。

この記事では次の3つの方法を紹介します:

- 目標達成ごとに具体的なご褒美を用意する

- 小さな成功を積極的に祝う習慣をつける

- 自分の努力を認める時間を作る

これらは単なるテクニックではなく、

心理学に基づいた効果的な方法です。

どれも今日から始められるので、

ぜひ自分に合った方法を見つけてくださいね。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

目標達成ごとに具体的なご褒美を用意する

目標を達成したら自分に

ちゃんとご褒美をあげるべきです。

これが意外と効果的なんですよ。

脳は報酬を期待すると頑張れる仕組みになっているからです。

例えば、

- 1時間勉強したらお気に入りのお菓子を食べる

- テスト合格したら欲しかった本を買う

- 1週間続けたら映画鑑賞の時間を作る

このように具体的な

ご褒美を決めておくんです。

特に効果的なのは、

事前にご褒美を決めておくことです。

「頑張ったら何か買おう」じゃなくて

「この参考書を終えたら、あのケーキを買おう」

というように具体的に決めるんですね。

ご褒美は必ずしも

お金がかかるものである必要はないんです。

自分の好きな音楽を聴く時間や、

友達と電話する時間でもOKなんです。

ただし気をつけたいのは、

ご褒美を先に取ってしまわないこと。

「勉強する前にちょっとだけゲームしよう」

とか言い出すと危険信号です。

必ず目標達成後に

ご褒美をもらうようにしましょう。

小さな成功を積極的に祝う習慣をつける

小さな成功でも

きちんと自分を褒めることが大切です。

なぜかというと、

脳は小さな達成感の積み重ねで大きなやる気を生み出すからなんですね。

たとえば次のような小さな成功、

- 今日予定した範囲を終えた

- 難しい問題が1問解けた

- 3日連続で学習できた

こういうことを

積極的に喜ぶ習慣をつけるんです。

具体的な方法としては、

「よくやった!」と声に出して自分を褒めるとか。

あるいは達成日記をつけて、

その日できたことを書き出すのも効果的です。

私の友人は壁に貼った

カレンダーにシールを貼っています。

毎日勉強できた日に

キラキラしたシールを貼るだけなんですが、

続くとすごく嬉しくなるんだそうです。

大事なのは「できなかったこと」ではなく

「できたこと」に目を向けること。

完璧主義になりすぎず、

少しの進歩も見逃さない姿勢が大切です。

どんなに小さな成功でも、

それを祝う習慣があれば学習が楽しくなりますよ。

自分の努力を認める時間を作る

定期的に自分の頑張りを

振り返る時間を作ることが重要です。

これが意外と見落とされがちなんですが、

自己肯定感を高める効果があるんですよ。

例えば、

- 週末に今週の学習を振り返る

- 月末に今月の成長をまとめる

- 誰かに自分の学習状況を話す

こういった時間を

意識的に作ることが大切です。

特に効果的なのは、

学習の記録を残しておくことです。

最初はわからなかったことが

今はスラスラできるようになった、

そんな変化に気づくと嬉しいですよね。

私自身も英語学習の時、

最初は簡単な文章も読めなかったのに、

3ヶ月後には短い記事が読めるようになりました。

その変化に気づいたとき、

「あ、ちゃんと成長してる!」と実感できて、

さらにやる気が出たんです。

学習は山登りのようなもので、

時々立ち止まって振り返ることで、

どれだけ登ってきたかを確認することが大切です。

自分の努力を認める時間を作ることで、

「自分はちゃんとできている」という

自信につながるんですよ。

効果的なライティング教材を選ぶ5つのポイント

あなたの文章力が劇的に変わる

教材選びの秘訣を知りたくないですか?

正しい教材を選べば、

あっという間にライティングスキルが向上します。

効果的な教材を見極めるポイントは、

- 業界トップレベルの内容が含まれているか確認する

- 実践的な演習が豊富に用意されているか調べる

- 段階的な学習設計になっているか見極める

- 利用者の成功事例が掲載されているか確認する

- サポート体制が充実しているか検討する

この5つがとっても大事なんです。

これらのポイントをしっかり押さえると、

失敗しない教材選びができますよ。

それじゃあ、この5つのポイントを

詳しく見ていきましょう。

業界トップレベルの内容が含まれているか確認する

業界トップレベルの内容が

含まれている教材を選ぶべきです。

なぜなら、質の高い情報こそが

あなたの成長を加速させるからなんですね。

例えば、

- 現役のプロが監修している

- 最新のライティング手法が学べる

- 業界で認められた実績がある

こういった特徴がある教材は

信頼性が高いと言えます。

特に現役のプロが監修している教材は、

実際の現場で使える技術が詰まっています。

たとえば、Webライターとして

月収50万円稼ぐ人が作った教材と、

ただ理論だけをまとめた教材では

実践的な価値が全然違うんですよね。

ここで大切なのは、その教材の

作成者の実績をしっかり確認すること。

「この人の書いた文章、読みやすいな」

「この人のアドバイスで成果が出た人がいるな」

と思える人の教材を選ぶと、

失敗が少なくなりますよ。

だからこそ、業界トップレベルの

内容が含まれているかは必ず確認しましょう。

実践的な演習が豊富に用意されているか調べる

実践的な演習が豊富に用意されている

教材を選ぶことが超重要です。

これは、ライティングは

実際に書いて初めて身につくものだからです。

たとえば、

- 章ごとに演習問題がある

- 添削課題が用意されている

- 実際の仕事に近い課題がある

このような要素がある教材は、

知識を実践に変えやすくなります。

特に添削課題があると、

自分の弱点が明確になって成長が早いんです。

例えば、SEOライティングを学ぶなら、

実際にキーワードを設定して記事を書く課題や、

実際のクライアントから依頼されるような

条件での執筆練習があると良いですね。

ただ読むだけの教材よりも、

書いて添削してもらえる教材の方が、

圧倒的に上達スピードが

違ってくるんですよ。

知識をインプットするだけでなく、

アウトプットできる仕組みがあるかどうか。

これが実践的な教材を

見極めるポイントになります。

段階的な学習設計になっているか見極める

段階的な学習設計になっている

教材を選ぶことがすごく大事です。

なぜかというと、基礎から応用まで

順序立てて学べると理解が深まるからなんです。

例えば、

- 初心者でも理解できる導入部がある

- 基礎から応用へと無理なく進める構成

- 難易度が徐々に上がっていく課題設計

こういった特徴がある教材は

挫折せずに続けられます。

特に「いきなり難しいことをやらされる」と

途中で諦めてしまう人が多いんですよね。

例えば、いきなりセールスレターを

書かせるのではなく、

まずは文章の基本構造を学び、

次に読者の心理を理解し、

そして徐々にセールスの要素を

取り入れていく教材が理想的です。

学習の階段が適切な高さで

設計されているかどうかは、

教材の目次や内容紹介を

しっかりチェックするといいですよ。

あと、自分のレベルに合った

スタート地点があるかも確認してください。

段階的な学習設計は、

確実にスキルを積み上げる鍵なんです。

利用者の成功事例が掲載されているか確認する

利用者の成功事例が掲載されている

教材を選ぶことがめちゃくちゃ大切です。

これは、その教材が実際に

成果を出せるかの証拠になるからなんですよね。

たとえば、

- 具体的な成功体験が書かれている

- ビフォーアフターが明確

- 様々なバックグラウンドの成功者がいる

このような成功事例があれば、

その教材の効果が証明されています。

特に自分と似た境遇の人が

成功している例があると、

「自分にもできるかも!」という

希望が持てて学習意欲が高まります。

例えば、「未経験から3ヶ月で

Webライターデビューした主婦の体験談」や

「サラリーマンが副業で月5万円

稼げるようになった方法」など、

具体的なストーリーがあると

イメージがわきやすいですよね。

ただし、あまりにも派手な成功事例ばかりだと

誇張されている可能性もあるので、

現実的な成功例も

含まれているか確認してみてください。

成功事例は、その教材の

実効性を示す重要な指標なんです。

サポート体制が充実しているか検討する

サポート体制が充実している

教材を選ぶことが最終的な成功の鍵です。

というのも、学習中に疑問や壁にぶつかった時、

サポートがあると挫折せずに済むからなんですよ。

例えば、

- 質問対応のシステムがある

- コミュニティがある

- 定期的なフォローアップがある

こういった要素があると、

一人で悩まずに済みます。

特にオンラインコミュニティがあると、

同じ目標を持つ仲間と励まし合えるので心強いです。

たとえば、Facebookグループで

質問できたり、定期的なZoom勉強会があったり、

メールでの添削サービスがついていたり

すると、継続して学べる環境が整います。

また、サポート期間も重要ポイント。

「購入後1年間質問し放題」とか

「永久サポート付き」みたいな

長期的なサポートがあると

安心して学べますよね。

値段だけで選ぶのではなく、

サポート内容もしっかり比較してみてください。

充実したサポート体制は、

あなたの学習を最後まで支える強い味方になります。

ライティング教材で失敗しがちな3つの落とし穴と対策

優れたライティング教材を手に入れても、

思うように成果が出ない人がたくさんいます。

その理由を知って対策すれば、

あなたも業界トップレベルの文章が書けるようになります。

失敗しがちな落とし穴は主に、

- 一度読んだだけで理解したつもりになる罠

- 実践せずに知識だけを溜め込んでしまう問題

- 挫折しそうになったときの乗り越え方がわからない

という3つなんですね。

これらの落とし穴にはまると、

どんな優れた教材も宝の持ち腐れになってしまいます。

でも大丈夫、この記事では

それぞれの対策方法を詳しく解説します。

それぞれ見ていきましょう。

一度読んだだけで理解したつもりになる罠を避ける

多くの人が陥るのが、

一度読んだだけで理解した気になってしまう罠です。

これは脳の特性上、

誰もが無意識に陥りやすい問題なんですよね。

例えば、

- 教材を読んで「なるほど!」と思った

- 内容が論理的で簡単に思えた

- すべて理解できた気分になった

こういう体験をした人は

要注意なんです。

実はこれ、「理解の錯覚」と呼ばれる

心理現象なんですよね。

読んだだけでは脳に定着せず、

数日経つとほとんど忘れてしまうんです。

業界トップレベルの教材でも、

一度読んだだけでは効果が出ません。

じゃあどうすればいいかというと、

同じ内容を何度も繰り返し学ぶことです。

特に重要なのは、

読むたびに新しい気づきを得ること。

「あ、こんな意味もあったんだ」と

発見しながら読むのがポイントです。

理解したつもりにならず、

繰り返し学ぶ習慣をつけましょう。

実践せずに知識だけを溜め込まない工夫をする

ライティング教材で失敗する二つ目の罠は、

知識だけを集めて実践しないことです。

これって本当によくある問題で、

多くの人が「情報収集中毒」に陥っています。

たとえば、

- 次々と新しい教材を買い集める

- 実践する前に別の方法を探し始める

- 「もっといい方法があるはず」と考えてしまう

こんな行動パターンに

心当たりはありませんか?

これは「準備の罠」と呼ばれ、

実践を先延ばしにする言い訳になっています。

実は知識を得ただけでは、

あなたのライティングスキルは一ミリも向上しません。

だって考えてみてください。

水泳の教科書を100冊読んでも、泳げるようになりませんよね?

同じように、ライティングも

実際に書いてみないと上達しないんです。

この問題を解決するには、

「学習と実践のサイクル」を作ることです。

具体的には、教材の一部を学んだら、

すぐにその内容を実践してみる。

例えば「魅力的な見出しの作り方」を学んだら、

その日のうちに10個の見出しを作ってみるんです。

このように知識と実践を

交互に繰り返すことで成長できます。

知識を溜め込むだけでなく、

すぐに実践する習慣をつけましょう。

挫折しそうになったときの乗り越え方を知っておく

ライティングスキルを磨く過程で、

必ず壁にぶつかる時が来ます。

これは誰にでも起こることで、

成功者も通ってきた道なんですよね。

例えば、

- 思うように文章が書けない

- 成果が見えずモチベーションが下がる

- 自分の文章に自信が持てなくなる

こんな経験は

誰にでもあるものです。

特に初心者のうちは、

理想と現実のギャップに苦しむことが多いです。

プロのライターでさえ、

最初から上手だったわけではありません。

彼らも何度も挫折しそうになりながら、

それを乗り越えてきたんです。

じゃあどうやって乗り越えるかというと、

まずは小さな目標を設定することです。

「毎日300字書く」とか

「週に1記事完成させる」など、

達成可能な目標から始めましょう。

次に大切なのが、

仲間や先生のフィードバックをもらうこと。

一人で悩むより、

誰かに見てもらうと新しい発見があります。

それから、自分の成長を

定期的に振り返ることも効果的です。

1ヶ月前に書いた文章と今の文章を

比べてみると、意外な成長に気づくものです。

挫折しそうなときこそ、

小さな成功体験を積み重ねていきましょう。

プロライターも実践しているライティング教材活用術5選

ライティング教材を買っただけでは、

あなたのスキルは一ミリも上がりません。

プロのライターたちが実践している

教材活用術を知れば、あなたも短期間で成長できるんです。

その活用術が、

- 朝の時間を活用して学習習慣を作る

- 教材の内容を音声に録音して通勤中に聴く

- 学んだテクニックを日記やブログで試してみる

- 教材の例文を真似して書く練習を繰り返す

- 定期的に過去の自分の文章と比較して成長を実感する

この5つなんですよね。

これらの方法は特別なものじゃなく、

誰でも今日から始められるものばかりです。

でも実はこの単純なことを

続けられる人が少ないんですよね。

それぞれの活用術について

詳しく解説していきますね。

朝の時間を活用して学習習慣を作る

朝の時間はライティング学習に

最適な黄金の時間帯なんです。

なぜなら朝は脳が一番クリアで、

新しい情報を吸収しやすいからなんですよ。

例えば、

- 起きてすぐ15分だけ教材を読む

- 朝食を食べながら前日の復習をする

- 出勤前の30分を確保して練習する

こんな小さな習慣が

大きな違いを生み出します。

特に朝の最初の1時間は

「ゴールデンアワー」と呼ばれていて、

この時間に学んだことは

記憶に残りやすいんですよ。

ちなみに私も以前は夜に勉強していたんですが、

疲れていて頭に入らないことが多かったんです。

でも朝の時間に変えてからは、

理解度が格段に上がりました。

ここで大切なのは、

無理なく続けられる時間を設定すること。

たとえ5分でも毎日続ければ、

1ヶ月で150分の学習時間になるんです。

だから朝起きたらスマホを見る前に、

まずは教材を開く習慣を作りましょう。

教材の内容を音声に録音して通勤中に聴く

通勤時間を活用すれば、

1日のムダな時間が宝の山に変わります。

これって本当に効果的なんですよ。

だって何もしないよりずっといいですからね。

たとえば、

- 教材の重要ポイントをスマホで録音する

- 音声変換アプリで教材をMP3に変える

- ポッドキャストのように繰り返し聴く

こういったことで、

移動時間が学習時間に変わります。

特に自分の声で録音すると、

より記憶に残りやすくなるんです。

なぜかって言うと、

自分の声には親近感があって、

脳が「これは大事な情報だ」と

認識しやすくなるからなんですよね。

私の友人は電車で毎日40分かけて通勤していて、

その時間で教材を聴いていました。

すると3ヶ月後には、

教材の内容をほぼ暗記するレベルになったんです。

ただし注意点としては、

ながら聴きではなく集中して聴くこと。

スマホを見ながらだと

情報が頭に入ってこないので、

目を閉じて集中して聴く時間を

作るのがポイントです。

学んだテクニックを日記やブログで試してみる

教材で学んだことは、

すぐに実践しないと身につきません。

これ、めちゃくちゃ重要なことで、

知識と実践はセットなんですよね。

例えば、

- 今日学んだ「感情を揺さぶる書き方」を日記で試す

- SNSの投稿で「物語形式」のテクニックを使ってみる

- 友達へのメッセージでも意識して書いてみる

こういった小さな実践が、

あなたのスキルを確実に育てます。

特に日記は最適な練習場所で、

誰にも見られる心配がないから思い切り試せるんです。

私自身も最初は下手くそな文章しか

書けませんでしたが、

毎日ブログに書いているうちに、

少しずつ文章が変わっていきました。

大事なのは完璧を目指さないこと。

下手でもいいから量をこなすことが成長の秘訣です。

だって考えてみてください。

ピアノだって弾かずに上手くなる人はいませんよね。

ライティングも同じで、

書く量が多い人ほど成長するんです。

だから今日から日記やブログを始めて、

学んだテクニックを惜しみなく使ってみましょう。

教材の例文を真似して書く練習を繰り返す

一流の文章を真似することは、

最も効果的な上達法なんです。

これはどの世界でも同じで、

模倣からオリジナリティは生まれるんですよね。

たとえば、

- 教材の例文を手書きで書き写す

- 同じ構成で別のテーマで書いてみる

- 気に入った文章の型を10回繰り返し書く

こういった真似る練習が、

あなたの文章力を飛躍的に高めます。

特に手書きで書き写すと、

脳に深く刻まれるという研究結果もあるんです。

実は有名な作家たちも、

若い頃は尊敬する作家の文体を真似ていました。

村上春樹さんもアメリカの作家の

文体を真似ることから始めたそうです。

私も最初は好きなブロガーの文章構成を

そのまま真似て書いていました。

最初は「パクリじゃないか」と

罪悪感を感じたこともありましたが、

それを繰り返すうちに、

自然と自分の文体が形成されていったんです。

だから恥ずかしがらずに、

どんどん真似してください。

真似ることで体得した型があるからこそ、

後から自分らしさを出せるようになるんです。

定期的に過去の自分の文章と比較して成長を実感する

成長を実感することは、

モチベーション維持の最大の秘訣です。

これがないと続かないんですよね。

人間って進歩を感じないと飽きちゃう生き物なんです。

たとえば、

- 1ヶ月前に書いた文章と今の文章を比べる

- 最初に書いた記事と最新の記事を並べてみる

- 同じテーマで定期的に書き直してみる

こうやって比較すると、

自分の成長が目に見えて分かります。

特に3ヶ月単位で見ると、

驚くほどの違いを感じることができるんです。

私も半年前の記事を読み返すと、

「こんな下手な文章書いてたんだ…」と恥ずかしくなります。

でもそれって成長している証拠なんですよね。

恥ずかしいと感じるのは良いことなんです。

ちなみに私の生徒さんは、

毎月同じテーマで記事を書き直す練習をしていました。

すると半年後には、

読者からの反応が明らかに変わったそうです。

成長の記録を取っておくことで、

「自分はできる」という自信にもつながります。

だから定期的に振り返りの時間を作って、

自分の成長を実感する習慣を持ちましょう。

そうすればライティングが

もっと楽しくなるはずです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 9割の人が行動を続けられない理由は、具体的な行動計画がなく、モチベーションだけに頼っているから

- 継続するためには「なぜ」を明確にし、自分への適切なご褒美システムを設定することが重要

- 毎日5分でも実践し、進捗を記録することで小さな成功体験を積み重ねられる

- 5周以上の繰り返しで知識を定着させ、1日30分の短時間学習を習慣化するのが効果的

- 集中できる作業スペースを確保し、誘惑を排除した環境づくりが継続の鍵

- 短期目標と長期目標をバランスよく設定し、達成ポイントを細かく設けることで挫折を防げる

- 自分の成長過程を記録し、定期的に振り返ることでモチベーションを維持できる

- 朝の時間を活用した学習習慣を作り、学んだことをすぐに実践することが重要

- 小さな成功でも積極的に祝う習慣をつけ、自分の努力を認める時間を作ることで自己肯定感が高まる

- 学習仲間を見つけ、切磋琢磨することで長期的なモチベーション維持につながる

まとめ

なぜ多くの人が行動を続けられないのか、そして

どうすれば継続できるようになるのかを

詳しく見てきました。

最も重要なポイントは、モチベーションだけに

頼らないことです。モチベーションは

波があって当然なので、それに左右されない

仕組みづくりが大切なんですね。

具体的には「毎日5分でも実践する」という

小さな習慣から始めることが効果的です。

どんなに忙しくても、疲れていても

5分なら続けられるはずです。

また、自分の進捗を記録して

可視化することも継続の秘訣です。

カレンダーに印をつけたり、日記をつけたりして

小さな成功体験を積み重ねていきましょう。

環境づくりも忘れてはいけません。

スマホを別の部屋に置いたり、

勉強専用のスペースを作ったりすることで

誘惑に負けにくくなります。

そして何より大切なのは、

自分へのご褒美システムを作ることです。

達成したら自分を褒め、小さな報酬を

用意することで脳は喜び、次も頑張ろうと思えます。

継続は一日にしてならず、ですが

正しい方法を知れば誰でも「続けられる人」に

なることができます。

今日からこの記事で紹介した方法を

ひとつでも実践してみてください。

きっとあなたの中に、少しずつ変化が

生まれていくはずです。

よくある質問

なぜ多くの人は行動を最後まで続けられないのですか?

多くの人が行動を最後まで続けられない理由は、脳の仕組みにあります。私たちの脳は新しい刺激に反応しやすく、慣れてくると興味を失いがちです。これが「三日坊主」の正体なんです。例えば、動画コンテンツの半分以上が途中で視聴中止されたり、本を最後まで読み切る人は購入者の3割程度しかいません。最初は誰でも熱心ですが、時間が経つと熱意が冷めてしまうんです。でも大丈夫!長期的な視点で計画を立て、小さな成功体験を積み重ねることで、この壁を乗り越えられますよ。

モチベーションが続かない時はどうすればいいですか?

モチベーションが続かない時は、「システム化と習慣化」がカギです!人間の脳は興奮状態を長く保てないので、モチベーションだけに頼るのは危険です。代わりに、「毎朝6時に起きて30分書く」といった具体的な行動計画を立てましょう。また、自分へのご褒美を設定するのも効果的です。例えば、「1時間勉強したらチョコを1粒食べる」といった小さな報酬があると、脳内のドーパミンが出て「また頑張ろう!」という気持ちになります。さらに、「なぜ」これをやるのかという目的を明確にすれば、困難な時でも踏ん張れますよ!

成果が見えないときはどうやって続ければいいですか?

成果が見えない時期こそ、小さな進歩を記録して可視化することが大切です!多くの人は即時報酬を好むため、すぐに成果が出ないと諦めてしまいます。でも、新しいスキルの習得には必ず「平坦期」があるんです。例えば、ピアノを始めた人が3ヶ月間毎日練習しても上達を感じられず悩んでも、半年過ぎたあたりから急に弾ける曲が増えることがあります。そんな時は、学習記録をつけて進捗を可視化しましょう。また、定期的に過去の自分と比較することで、気づかなかった成長に驚くはずです。辛い時こそ、長期的な視点で自分を励まし続けてくださいね!

継続するためのベストな学習環境はどう作ればいいですか?

継続するための最高の学習環境を作るには、まず「集中できる専用スペース」を確保しましょう!脳が「ここは勉強する場所」と認識すると、自然と集中モードに入れます。次に、スマホは別の部屋に置くなど「誘惑を排除」することが重要です。また、小さな観葉植物を置いたり、好きな色の小物を飾るなど「気分が上がる空間デザイン」も効果的。さらに、文房具や教材を整理整頓して、必要なものがすぐ取れる状態にしておくと、集中力が途切れにくくなります。こうした環境の力を借りれば、意志の力に頼らずとも自然と学習が習慣になりますよ!

上位10%に入るための具体的な習慣は何ですか?

上位10%に入るための驚くほど効果的な習慣は「毎日5分でも実践する」ことです!短い時間でも毎日続けることで、脳に神経回路が形成されていきます。また、「朝の時間を学習に充てる」のも効果的です。朝は脳が冴えていて集中力が高い状態なので、わずか30分でも夜の倍の効果があります。さらに、「100周以上の徹底的な反復」を行うことで、知識が体に染み込みます。成功者は同じ内容を何度も繰り返し学んでいるんです。そして「学習仲間を作って切磋琢磨する」ことで、モチベーションが維持できます。これらの習慣を一つずつ取り入れれば、あなたも必ず上位10%の仲間入りができますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。