このノウハウについて

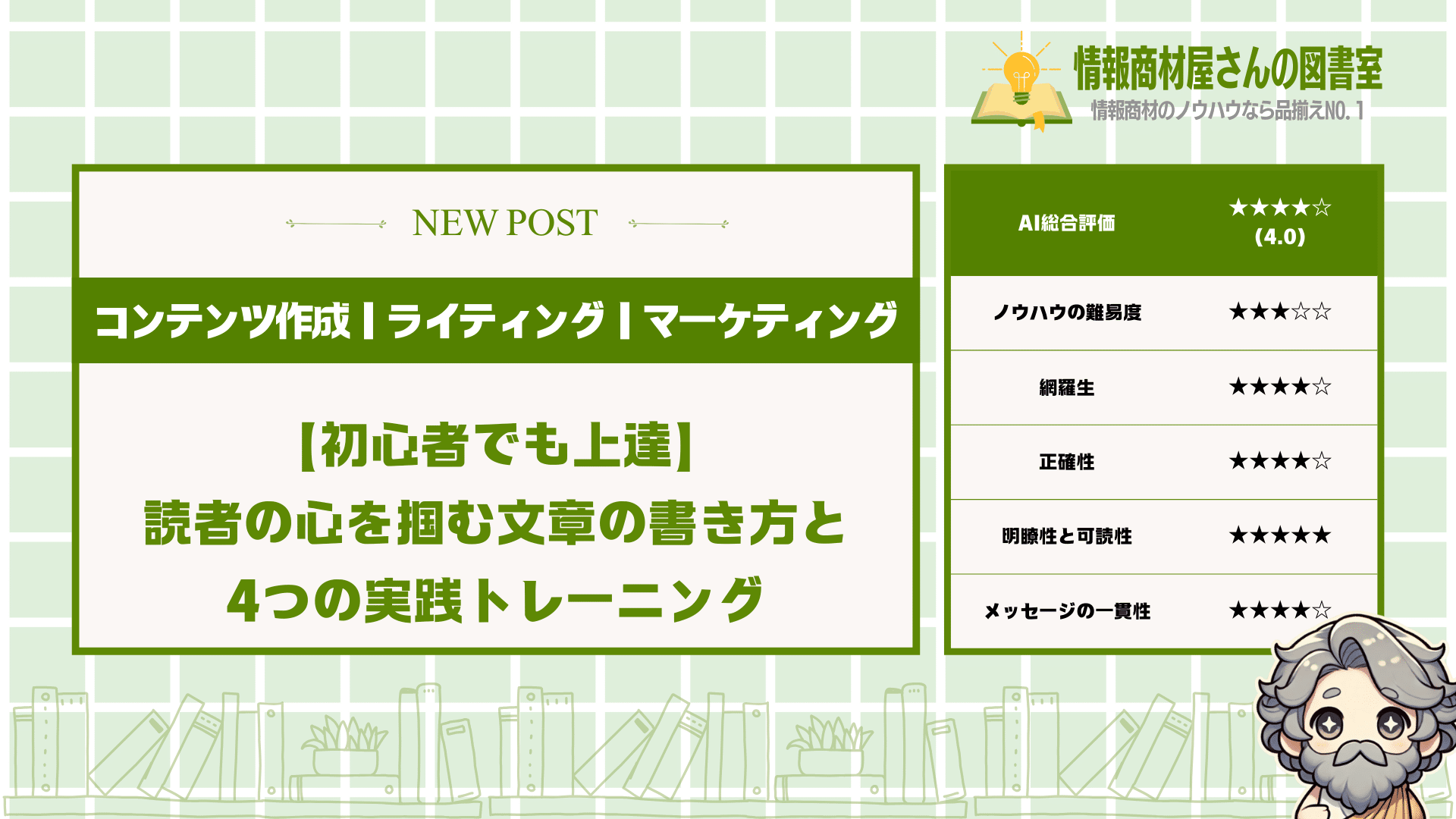

AI総合評価|★★★★☆(4)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は文章術の基本から応用まで幅広く網羅しており、初心者でも無理なく実践できる具体的なテクニックが満載です。特に「知識・経験・思想」という3つの素材の考え方や、感情に訴える文章の書き方は即実践できる価値があります。読者の心を掴む具体例も豊富で、この記事を読むだけで文章に対する苦手意識が軽減され、日常生活からビジネスまで様々な場面で使える文章力が身につくでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●文章を書くのが苦手で、何から始めればいいのかわからない...

●書いた文章が読み手に伝わっているか不安

●人の心を動かせる文章が書けるようになりたい

文章力は現代社会で最も価値のあるスキルの一つです。

SNSやビジネスメール、報告書など、私たちは毎日のように文章を書いています。

しかし「どうすれば人の心に届く文章が書けるのか」という悩みを抱える人は非常に多いのです。

そこでこの記事では、文章術の基本から応用まで、誰でも実践できる効果的なテクニックを解説します。

特に重要な「3つの素材」と「4つの手順」を理解すれば、あなたの文章は確実に変わるでしょう。

この記事を読めば、読者の心を掴む文章の書き方がわかり、日常生活からビジネスまであらゆる場面で役立つスキルが身につきます。

文章力を高めることで、あなたの伝えたいことが確実に相手に届くようになります。

さあ、一緒に文章力を磨いていきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 文章術を身につけることで得られる5つの重要なメリット

- 魅力的な文章を作る3つの素材(知識・経験・思想)の活用法

- 文章を料理のように仕上げる4つの具体的な手順

- 読者の心を動かす文章テクニックと感情に訴える物語の作り方

- 文章力を継続的に磨くための実践的なトレーニング方法

効果的な文章術を身につける5つの理由

あなたの書く文章が読む人の心を

ぐっと掴めたらどう感じますか?

効果的な文章術を身につければ、

人生の様々な場面で大きな武器になります。

その重要な理由が、

- 伝えたいことが明確に伝わるようになる

- 読み手の心を動かせるようになる

- 仕事やプライベートでの信頼度が高まる

- 自分の考えを整理できるようになる

- 創造性を発揮する機会が増える

なんですよね。

これらはどれも私たちの日常生活や

仕事で大きな影響を与えるものです。

それでは、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

伝えたいことが明確に伝わるようになる

効果的な文章術があれば、

あなたの考えが相手に正確に届きます。

これは文章が素材の加工品だからこそ、

適切な組み立て方で伝わりやすくなるんです。

例えば、

- メールの返信がスムーズになる

- 説明書を書いても質問が減る

- SNSの投稿で誤解されにくくなる

こういった日常のコミュニケーションが

格段に良くなるんですよね。

特にビジネスシーンでは、

指示や依頼が明確になるので、

やり直しや確認の手間が減ります。

友達との約束でも「14時に駅の北口で」と

具体的に書けば誤解がなくなります。

ただ伝えるだけじゃなくて、

相手に合わせた言葉選びも大事なんです。

小学生には小学生向けの言葉で、

専門家には専門用語を使うなど、

読み手に合わせた表現が選べます。

結局のところ、文章術を身につけると

伝えたいことが確実に伝わるようになるんです。

読み手の心を動かせるようになる

文章術を磨くと、

読み手の感情を揺さぶれるようになります。

なぜなら、言葉には人の心を

動かす力があるからなんですよ。

たとえば、

- 友達を励ますLINEで涙を流してもらえる

- 商品紹介文で購買意欲を高められる

- 応援メッセージで相手のやる気を引き出せる

こんな風に言葉の力で

人の気持ちを変えられるんです。

特に大切なのは、

相手の立場に立って考えること。

「この言葉を読んだら、相手はどう感じるかな?」

という視点を持つことで、

より心に響く文章が書けます。

私の友人は就職活動中に悩んでいたとき、

私からの「あなたの強みはね...」という

メッセージで勇気づけられたと言ってました。

文章って不思議なもので、

同じ内容でも表現の仕方で

相手の受け取り方が全然変わるんです。

だからこそ、読み手の心を

動かせる文章術は人間関係を

より豊かにしてくれるんですよ。

仕事やプライベートでの信頼度が高まる

文章力が上がると、

周りからの信頼がグンと高まります。

これは文章が自分の思考や

人格を映し出す鏡のようなものだからです。

例えば、

- 報告書が分かりやすいと上司に褒められる

- SNSの投稿が的確で友人から相談される

- メールの返信が丁寧で取引先から好印象を得る

このように文章一つで

あなたの評価が変わるんです。

特にビジネスシーンでは、

簡潔で論理的な文章が書ける人は

仕事ができる人という印象を与えます。

友達とのLINEでも、誤字脱字が少なく

読みやすい文章を送れる人は

なんとなく信頼できる感じがしますよね。

文章術を身につけると、

自然と自分の考えを整理する

習慣もつくようになります。

そうすると、話し言葉も

論理的になっていくんですよ。

つまり、良い文章が書ける人は

総合的な印象が良くなり、

信頼される人になるんです。

自分の考えを整理できるようになる

文章を書く力があると、

頭の中のモヤモヤがスッキリします。

というのも、文章を書くプロセスは

思考を整理する作業でもあるんですよね。

例えば、

- 日記を書いて一日の出来事を振り返る

- 企画書を作成して計画を明確にする

- 悩みをノートに書き出して解決策を見つける

こんな風に文章にすることで

頭の中が整理されるんです。

特に複雑な問題に直面したとき、

書き出すことで問題の本質が

見えてくることがあります。

私も仕事で行き詰まったときは、

まず考えを紙に書き出すようにしています。

そうすると、「あ、こういうことだったのか」と

新たな気づきが生まれることが多いんです。

文章を書くときって、

言葉を選んだり並べたりする過程で

自分の考えをより深く掘り下げますよね。

だから、文章術を身につけると

自分自身の考えを整理する能力も

自然と高まっていくんです。

創造性を発揮する機会が増える

文章力を磨くと、

あなたの創造性が花開きます。

なぜなら文章は素材を組み合わせて

新しい価値を生み出す創造活動だからです。

たとえば、

- ブログで自分だけの視点を表現できる

- 小説やエッセイで架空の世界を創り出せる

- プレゼン資料で独自のストーリーを描ける

こういった創造的な活動が

文章力によって広がるんですよ。

特に面白いのは、文章を書いていると

思いがけないアイデアが浮かぶこと。

頭の中で考えているだけでは

気づかなかった発想が、

書いているうちに生まれてくるんです。

私の友人は日々の気づきをノートに

書き留める習慣から、起業のアイデアを

思いついたと言っていました。

文章を書くときって、

知識と経験と思想という素材を

自由に組み合わせられるんですよね。

そうやって異なる要素を

混ぜ合わせることで、

新しい価値が生まれるんです。

だからこそ、文章術を身につけると

創造性を発揮する機会が

ぐっと増えるんですよ。

文章術の基本となる3つの素材

あなたの文章が今ひとつ心に響かない理由、

それは素材選びを間違えているからかもしれません。

魅力的な文章を書くためには、

3つの重要な素材を理解する必要があります。

その3つが、

- 機能的価値を持つノウハウとしての知識

- 実体験から得られた経験

- 信念や価値観を反映した思想

なんですね。

この3つの素材をうまく組み合わせることで、

読者の心を掴む文章が生まれるんです。

どれか一つでも欠けると、

文章の魅力は半減してしまいます。

それでは、これから各素材について

詳しく見ていきましょう。

機能的価値を持つノウハウとしての知識

ノウハウとしての知識は、

読者に実用的な価値を提供するものです。

これがないと文章の信頼性が

大きく下がってしまうんですよね。

例えば、

- 専門書から得た情報

- 研究結果に基づくデータ

- 業界の最新トレンド

こういった知識は

文章の骨組みになります。

もっと具体的に言うと、

料理のレシピを書くなら正確な分量や手順、

ダイエット記事なら科学的な根拠などが該当します。

この知識という素材があるからこそ、

読者は「なるほど」と納得してくれるんです。

ただし、知識だけでは

どうしても無味乾燥になりがち。

だから、読者が理解しやすいように

専門用語は避けて説明する工夫が必要です。

例えば「代謝が活性化する」ではなく

「体が燃えやすくなる」という言い方をするとか。

知識は文章の信頼性を高める

最も重要な素材の一つなんです。

実体験から得られた経験

経験というのは、

知識を実際に使って得た結果のことです。

これがあるからこそ、

読者は「本当にできそう」と感じるんですよね。

例えば、

- 失敗から学んだ教訓

- 成功して得られた喜び

- 試行錯誤の過程で気づいたこと

こういった経験は

文章に説得力を与えます。

特に「最初は私も失敗したけど、

このやり方で克服できました」という話は、

読者の共感を得やすいんです。

経験を語ることで、

あなたの文章は唯一無二のものになります。

なぜなら、同じ知識でも

経験は人それぞれ違うからですね。

私自身、ブログを始めた頃は

毎日3時間かけても100文字しか書けませんでした。

でも「一文一文を大切に」という

シンプルなコツを実践したら、

1時間で1000文字書けるようになったんです。

このような具体的な経験談があれば、

読者は「私にもできそう」と思えるんですよ。

だからこそ、あなたの経験は

文章の中で最も輝く素材なんです。

信念や価値観を反映した思想

思想とは、あなたの信念や

価値観が反映されたものです。

これこそが読者の心を

動かす原動力になるんですよ。

例えば、

- 「誰でも書けるようになるべき」という信念

- 「シンプルな表現こそ美しい」という価値観

- 「文章は人生を変える力がある」という思い

こういった思想は

文章に魂を吹き込みます。

特に「なぜそれが大切なのか」

という理由付けができると、

読者の行動を促すことができるんです。

思想があるからこそ、

あなたの文章には個性が生まれます。

知識や経験だけでは

どうしても表面的になりがちですが、

思想を加えることで深みが増すんですね。

私は「文章は誰かの人生を

変える可能性を持っている」と信じています。

だからこそ、一文一文に

心を込めて書くようにしているんです。

このような思想が文章に表れると、

読者はあなたの人となりを感じ、

信頼関係が生まれるんですよ。

だからこそ、思想は文章を

魅力的にする欠かせない素材なんです。

文章を料理のように仕上げる4つの手順

素晴らしい文章は料理と同じで、

正しい手順と素材が命なんです。

この4つの手順をマスターすれば、

誰でも魅力的な文章が書けるようになります。

その4つの手順とは、

- 素材(知識・経験・思想)を集める

- 文章のレシピ(構成)を考案する

- 順序立てて書き出す

- 調味料(ユーモアや感情)を加える

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は日常生活でもよくやってることなんです。

これから順番に解説していくので、

それぞれ見ていきましょう。

素材(知識・経験・思想)を集める

文章を書く前にまず必要なのは、

良い素材を集めることなんです。

これは料理で言えば、新鮮な野菜や

上質なお肉を選ぶことと同じなんですよ。

例えば、

- 本やネットで調べた知識

- 自分が実際に体験したこと

- あなたの考えや信念

こういった素材が文章の

土台になるんですね。

もっと分かりやすく言うと、

友達に話すときだって素材が必要ですよね。

「今日ね、面白いことがあったんだ」と

話し始めるとき、その「面白いこと」が素材なんです。

何も知らないのに話そうとしても、

中身のない話になっちゃいますよね。

だからこそ、まずは自分の

引き出しをたくさん作ることが大切。

本を読んだり、新しいことに

チャレンジしたりすることで、

文章の素材がどんどん増えていくんです。

素材集めは文章づくりの第一歩で、

ここがしっかりしていないと、

おいしい文章料理は作れません。

文章のレシピ(構成)を考案する

文章のレシピとは、

どんな順番で話を進めるかという設計図のこと。

これがないと、せっかくの素材も

バラバラになって伝わりにくくなるんです。

例えば、

- 最初に結論を持ってくるか

- 具体例を先に出すか

- どこでクライマックスを作るか

このような順番を考えるのが、

文章のレシピづくりなんですね。

お料理で言えば、

「最初に玉ねぎを炒めてから肉を入れる」

みたいな手順を決めることです。

友達に話すときだって、

「まずこの話をして、それからオチを言おう」

って考えますよね。

特に大事なのは、読む人のことを

考えながらレシピを組み立てること。

例えば子どもに説明するなら、

難しい言葉は使わず、例え話を多くする。

ビジネス文書なら、

結論から先に書くレシピにする。

このようにレシピをしっかり考えると、

読む人にスッと入ってくる文章になるんです。

順序立てて書き出す

レシピができたら、

実際に料理を作るように文章を書いていきます。

この段階では、まずは

とにかく書き出すことが大切なんです。

例えば、

- 最初に大まかに全体を書く

- 細かい修正は後回しにする

- レシピ通りに順序立てて進める

こんな感じで、まずは

形にしていくんですね。

料理で言えば、材料を切って、

火を通して、盛り付けるまでの作業です。

学校の作文でも、最初に下書きして

それから清書しますよね。

あのときの下書きが

この「書き出し」の段階なんです。

ここでのコツは、

完璧を求めすぎないこと。

最初から素晴らしい文章を

書こうとすると、手が止まってしまいます。

まずは頭の中にあることを

紙やパソコンに吐き出すような感じで書いて、

あとから整えていくのがいいんですよ。

この「書き出し」の段階では、

勢いを大切にしましょう。

調味料(ユーモアや感情)を加える

最後の仕上げは、文章に

味付けをすることなんです。

これがないと、情報は伝わっても

心に響かない無味乾燥な文章になっちゃいます。

例えば、

- ちょっとした冗談を入れる

- 自分の感情を正直に表現する

- 読者の気持ちに寄り添う言葉を選ぶ

こういった調味料が文章を

おいしくするんですね。

お料理だって塩や醤油、

スパイスがないと美味しくないでしょ?

友達との会話も、

ただ事実だけ伝えるより、

「めっちゃびっくりしたんだけど~」って

感情を込めた方が盛り上がりますよね。

特に大切なのは、

読者の立場になって考えること。

「この話、どう伝えたら

相手が楽しく読めるかな?」

そんな気持ちで書くと、

自然と良い調味料が加わるんです。

ただし、調味料の入れすぎには注意。

塩辛くなっちゃうように、

感情表現が多すぎると逆効果です。

ほどよい塩梅で、

読者の心に届く文章を作りましょう。

文章術を実践で活かす4つの方法

あなたの書いた文章が読者の心を動かさないのは、知識だけで終わっているからかもしれません。

実践こそが文章力を飛躍的に高める最大の秘訣なんです。

この記事では、文章術を実際の力に変える方法として、

- 日常的に文章を書く習慣をつける

- 優れた文章を意識的に読み解く

- フィードバックを積極的に求める

- 学んだテクニックを意図的に使う

という4つのポイントをご紹介します。

どれも難しく感じるかもしれませんが、コツさえつかめば誰でも実践できるものばかりです。

それじゃあ、順番に詳しく解説していきますね。

日常的に文章を書く習慣をつける

文章力を上げるには、毎日少しでも書く習慣をつけることが何よりも大切です。

なぜなら、筋トレと同じで継続することでしか文章の「筋肉」は鍛えられないからなんですよね。

例えば、こんな習慣が効果的です。

- 毎朝5分間の日記を書く

- SNSに一日一投稿する

- メールや連絡事項を丁寧に書く

これらは特別なことじゃなくて、日常の中で無理なく続けられるものばかりです。

私自身も最初は三行日記から始めて、今では毎日ブログ記事を書けるようになりました。

そうそう、大事なのは量なんですよ。最初から上手く書こうとしなくていいんです。

とにかく書く量を増やしていくと、自然と自分の文体が見えてきて、表現力も豊かになっていきます。

書くことに対する恐怖心も減っていくので、どんどん書くことが楽しくなってくるんですよね。

だから、まずは「毎日書く」という習慣づくりからスタートしてみてください。

優れた文章を意識的に読み解く

良い文章を書くためには、優れた文章をただ読むだけでなく、なぜ心に響くのかを分析することが重要です。

そうすることで、自分の引き出しが増えて、表現力が格段に向上するんですよね。

具体的には次のような方法があります。

- 好きな作家の文章の構成を書き出してみる

- 心に残ったフレーズをノートに書き写す

- なぜその文章に惹かれたのか理由を考える

これらの分析作業は、最初は面倒に感じるかもしれませんが、続けるうちに自然とできるようになります。

例えば私は村上春樹の文章が好きで、彼の比喩表現をノートに集めていたら、自分の文章にも自然と取り入れられるようになりました。

それから、読書の仕方も変わってくるんですよ。

普通に読むときと、「どうして引き込まれるんだろう?」と分析しながら読むのとでは、得られるものが全然違います。

良い文章との出会いは、あなたの文章力を飛躍的に高めてくれる最高の師匠になるわけです。

フィードバックを積極的に求める

自分の文章を客観的に見るには、他者からのフィードバックが欠かせません。

というのも、書き手は自分の意図が伝わっていると思い込みがちだからなんですよね。

効果的なフィードバックを得るには:

- 友人や家族に感想を聞く

- オンラインのライティングコミュニティに参加する

- SNSで反応を見る

特に最初のうちは批判されるのが怖いと思うかもしれませんが、それが一番の成長材料になります。

私も最初のブログ記事は「何が言いたいのかわからない」と言われて凹みましたが、おかげで伝わる文章の書き方がわかりました。

ここでポイントなのが、ただ「良かった」「悪かった」という感想より、「どこがどう伝わらなかったのか」という具体的な指摘の方が価値があるということ。

だから、フィードバックをもらうときは具体的に聞くといいですよ。

「この部分はわかりやすかった?」「ここの説明で伝わった?」みたいな感じで。

他者の目を通して自分の文章を見ることで、思いもよらない発見があるものです。

学んだテクニックを意図的に使う

文章のテクニックは知っているだけでは意味がなく、実際に使ってみることで身につきます。

頭で理解しているつもりでも、実践しないと自分のものにならないんですよね。

具体的な実践方法としては:

- 今日は比喩だけに集中して文章を書いてみる

- 5W1Hを意識して情報を整理する

- 感情を表す言葉を多く使ってみる

こういった「意図的な練習」が、文章力を確実に向上させるコツなんです。

私も「起承転結」の構成を意識して短い文章を書く練習をしたら、読みやすさがグッと上がりました。

それと、最初はぎこちなく感じても気にしないことも大事です。

新しい靴と同じで、最初は違和感があっても履いているうちに自分の足に馴染んでくるものなんですよ。

テクニックを意識的に使い続けることで、やがてそれが自然な文章表現として身についていきます。

だからこそ、学んだことを実践する機会を意図的に作ることが大切なんです。

文章術の基本を学ぶ5つの方法

あなたの文章が劇的に変わる

5つの方法があるんです。

この方法を知れば、

誰でも読みやすい文章が書けるようになります。

その5つの方法は、

- 良質な文章をたくさん読む

- 気になるフレーズをノートに書き写す

- 模範となる文章の型を真似てみる

- 毎日短い文章でも書き続ける

- フィードバックを積極的に求める

なんですよね。

これらはどれも特別な才能がなくても

実践できる方法ばかりです。

大切なのは継続することと

実際に手を動かすことなんです。

では、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

良質な文章をたくさん読む

良い文章を書くには、

まず良い文章をたくさん読むことが大切です。

これは料理と同じで、

おいしい料理を食べないと作れないのと同じなんです。

例えば、

- 自分の好きな作家の本

- 人気のあるブログ記事

- 賞を取った小説や記事

こういった文章に触れることで、

自然と良い表現が身につきます。

もっと具体的に言うと、

本屋さんのベストセラーコーナーにある本や、

SNSでシェアされている記事を読むのも良いですね。

これらの文章は多くの人に

読まれているということは、

何か魅力があるってことなんです。

ただ読むだけじゃなくて、

「なぜこの文章が読みやすいのか」

「どんな言い回しが心に残るのか」

を意識して読むのがポイントです。

一日15分でもいいので、

質の高い文章に触れる習慣を

作ってみてください。

良質な文章をたくさん読むことで、

自然と良い表現が身についていきますよ。

気になるフレーズをノートに書き写す

素敵なフレーズを見つけたら、

すぐにノートに書き写しましょう。

なぜかというと、書き写すことで

脳に深く記憶されるからなんです。

たとえば、

- 心に響いた一文

- うまい言い回し

- 分かりやすい例え

こういったものを集めておくと、

自分の文章の引き出しが増えます。

私の場合は、スマホのメモ帳や

小さなノートを常に持ち歩いて、

気になったフレーズをその場で書き留めます。

電車の中や寝る前など、

ちょっとした時間に見返すと

自然と頭に入ってくるんですよね。

ここで大事なのは、

ただ写すだけじゃなくて、

「なぜこのフレーズが良いと思ったのか」

という感想も一緒に書くことです。

そうすることで、単なる

コピーではなく自分の血肉になります。

私の知り合いは、この方法で

半年後には文章の質が

格段に上がったと言っていました。

気になるフレーズを集めることは、

自分だけの文章の宝箱を

作ることになるんです。

模範となる文章の型を真似てみる

上手な人の文章の型を

そのまま真似てみることも効果的です。

これって、絵を描く練習で

まず模写するのと同じ原理なんですよ。

例えば、

- 好きなブロガーの記事構成

- 有名な作家の段落の作り方

- 人気YouTuberの台本の組み立て方

こういった「型」を真似ることで、

文章の骨組みが理解できます。

具体的なやり方としては、

気に入った記事があったら、

その見出しや段落構成をそのまま

コピーして自分のテーマで書いてみるんです。

私も最初は有名なブロガーの

記事構成をそのまま使って

自分の文章を書いてみました。

すると不思議と、自分一人では

書けなかったような文章が

スラスラ書けるようになったんです。

最初は真似でも、繰り返すうちに

少しずつ自分のアレンジを

加えられるようになります。

赤ちゃんが言葉を覚えるときも

まずは真似から始まるように、

文章も真似から始めるのが近道なんです。

模範となる型を真似ることで、

良い文章の「骨格」が

自然と身についていきますよ。

毎日短い文章でも書き続ける

毎日少しでも書く習慣が、

文章力を確実に伸ばします。

これは筋トレと同じで、

毎日続けることが大切なんです。

例えば、

- その日あった出来事を3行で

- 読んだ本の感想を5分で

- 思いついたアイデアを箇条書きで

このような短い文章でもいいので、

とにかく毎日書くことが重要です。

私の場合は、寝る前に

その日の出来事や感じたことを

5分だけノートに書くようにしています。

最初は何を書いていいか

わからなくても、続けていくうちに

書くことへの抵抗感がなくなります。

ここで大切なのは完璧を

目指さないことなんです。

下手でも、短くても、

とにかく書く習慣をつけることが先決です。

文章は書けば書くほど上手くなる、

これは本当です。

私の友人は毎日ツイッターに

一言でも投稿する習慣をつけて、

半年で文章の組み立てが

上手くなったと言っていました。

毎日の積み重ねが、

あなたの文章力を

確実に成長させていきますよ。

フィードバックを積極的に求める

自分の文章を誰かに読んでもらい、

意見をもらうことが成長の近道です。

なぜなら、自分では気づかない

問題点が見えてくるからなんですね。

例えば、

- 友人に読んでもらう

- SNSで公開してコメントをもらう

- 文章の添削サービスを利用する

こういった方法で、

客観的な意見を集めましょう。

具体的には、「この部分は

わかりにくかった」とか

「ここの表現が良かった」という

具体的なフィードバックが役立ちます。

私も最初は恥ずかしくて

人に見せるのが怖かったんですが、

思い切って友人に見てもらったら

的確なアドバイスがもらえました。

ここで大事なのは、

批判を恐れないことです。

むしろ「ここがダメ」と

言われることで、次に

気をつけるポイントが明確になります。

文章は独りよがりになりがちなので、

他者の視点を入れることで

より伝わる文章になっていきます。

プロの作家でも編集者からの

フィードバックは大切にしています。

フィードバックを積極的に求めることで、

自分の文章の弱点を知り、

効率よく上達できるんです。

文章力向上に効果的な学習プロセス4ステップ

文章力を上げるには順序が大事で、

4つのステップを踏むと驚くほど上達します。

この記事を読めば、あなたも

確実に文章が上手くなる道筋が見えますよ。

その4つのステップとは、

- STEP1. 基礎知識をインプットする

- STEP2. 実際に文章を書いて経験を積む

- STEP3. 他者の意見をもらって改善する

- STEP4. 反復と継続で定着させる

なんです。

この順番を守ることが、

実は文章上達の近道なんですね。

どれか一つでも抜けると、

なかなか上手くならないんです。

それでは、これから各ステップを

詳しく解説していきますね。

STEP1. 基礎知識をインプットする

文章力アップの第一歩は、

まず基礎知識をしっかり身につけることです。

なぜなら、何の知識もないまま

書き始めても上達は遅いからなんです。

例えば、

- 文章の基本構成を学ぶ

- 効果的な表現方法を知る

- 読みやすい文の作り方を理解する

といった基礎知識が

とても重要になってきます。

具体的に言うと、「起承転結」や

「PREP法」などの文章構成の型を

学ぶことから始めるといいですね。

本やネット記事、動画など

自分に合った方法で基礎を学びましょう。

ただし、インプットばかりで

アウトプットしないのはNGです。

知識を詰め込みすぎると、

かえって書けなくなることもあります。

基本的なことが分かったら、

次のステップに進むのがポイントです。

まずは基礎知識をしっかり

インプットすることから始めましょう。

STEP2. 実際に文章を書いて経験を積む

知識を得たら、すぐに

実際に文章を書き始めることが大切です。

これは、頭で理解するだけでなく

手を動かして経験を積むことが

上達の近道だからなんですね。

たとえば、

- 日記や感想文を毎日書く

- SNSに短い投稿をする

- ブログを始めてみる

このような形で、とにかく

書く習慣をつけることが重要です。

特に最初のうちは、完璧を

目指さないことがコツなんです。

下手でもいいから、

とにかく書き続けることが大事。

よく「10,000時間の法則」って

聞いたことありませんか?

これと同じで、文章力も

たくさん書くことでしか上達しません。

この段階では批判を恐れず、

まずは量をこなすことを意識してください。

書くことで初めて気づく課題が

たくさんあるものなんです。

STEP3. 他者の意見をもらって改善する

自分だけで書き続けても、

ある時点で成長が止まってしまいます。

それは、自分の癖や弱点に

気づきにくいからなんですね。

例えば、

- 文章の添削を依頼する

- 読書会やライティング講座に参加する

- オンラインコミュニティで意見をもらう

こういった方法で、

客観的な視点を取り入れましょう。

特に、プロの編集者や

経験豊富なライターからの

フィードバックは宝物です。

時には厳しい意見をもらうことも

あるかもしれませんが、それこそが

成長のチャンスなんですよ。

私も最初は批評されるのが

怖くて仕方なかったんです。

でも、勇気を出して友人に

見てもらったら、「ここがわかりにくい」

という具体的なアドバイスがもらえました。

そのおかげで文章が

格段に良くなったんです。

他者の目を通して自分の文章を

見直すことで、急速に上達できますよ。

STEP4. 反復と継続で定着させる

文章力向上の最後のステップは、

学んだことを繰り返し実践し続けることです。

これは、どんなスキルも

継続しないと定着しないという

単純な理由からなんですよね。

たとえば、

- 毎日決まった時間に書く習慣をつける

- 学んだテクニックを意識して使う

- 定期的に過去の文章を読み返して成長を確認する

というような取り組みが

効果的なんです。

特に大事なのは、書いた内容を

メモしたり感想を書き留めたりすること。

学んだことをメモに残すと、

脳に定着しやすくなるんですよ。

また、自分の感想を書くことで、

より深い理解につながります。

私の場合は、カレンダーに

「書いた日」に印をつけて

継続を可視化しています。

これが意外とモチベーション

維持に役立つんですよね。

一時的に上達しても、

続けないと元に戻ってしまうので、

反復と継続が本当に大切なんです。

文章術上達のための3つの心構え

文章が上達するには正しい心構えが

何よりも大切なんです。

この3つの心構えをしっかり持てば、

あなたの文章力は確実に伸びていきます。

その3つが、

- 完璧主義を捨てて手を動かす

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 失敗を恐れず挑戦し続ける

なんですよね。

この心構えがあるかないかで、

上達のスピードが全然違ってきます。

どれも簡単そうに見えて、

実は多くの人が躓くポイントなんです。

では、それぞれの心構えについて

詳しく解説していきますね。

完璧主義を捨てて手を動かす

完璧な文章を目指すより、

とにかく書き続けることが大切なんです。

なぜなら、文章力は知識ではなく

経験によって磨かれるものだからです。

例えば、

- 考えすぎて1行も書けない

- 書いては消しの繰り返し

- 人に見せる勇気が出ない

こんな状況に陥っていませんか?

これって完璧主義の罠にハマってる

証拠なんですよね。

もっと具体的に言うと、

「この文章じゃダメだ」「もっと良い表現があるはず」

と悩んで前に進めない状態です。

でもね、プロのライターでさえ

最初から完璧な文章は書けないんです。

大切なのは量をこなすこと。

たくさん書いて、たくさん失敗すること。

そうやって少しずつ感覚を

掴んでいくものなんですよ。

だから、今日からは完璧を目指すのをやめて、

とにかく手を動かしてみましょう。

小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験こそが、

文章力上達の原動力になるんです。

大きな目標だけを見ていると、

途中で挫折してしまうことが多いんですよね。

たとえば、

- 今日は100字でも書けた

- 友達が「わかりやすい」と言ってくれた

- 自分の気持ちを言葉にできた

こういった小さな成功を

喜べるようになりましょう。

特に初心者のうちは、

「書けた」という事実自体が成功なんです。

私も最初は日記を3行書くのも

大変だったことを覚えています。

でも毎日続けるうちに、

少しずつ書くのが楽しくなってきたんです。

小さな成功体験は自信につながり、

その自信がさらなる挑戦を生みます。

だから「うまく書けた!」と思える瞬間を

意識的に作っていくことが大切です。

そうやって少しずつ、

文章を書く楽しさを見つけていきましょう。

失敗を恐れず挑戦し続ける

文章上達の最大の敵は、

失敗を恐れる気持ちなんです。

この恐れを乗り越えられれば、

あなたの文章力は必ず伸びていきます。

例えば、

- 批判されるのが怖い

- 間違いを指摘されたくない

- 恥をかきたくない

こんな気持ちが邪魔をして、

チャレンジできないことありませんか?

実は文章が上手い人ほど、

たくさんの失敗を経験しているんですよ。

私も昔、書いた記事に

「意味不明」とコメントされて落ち込みました。

でもその経験があったからこそ、

どうすれば伝わるかを真剣に考えるようになったんです。

失敗は恥ずかしいものではなく、

成長するための貴重な材料なんですよね。

だからこそ、批判を恐れず

どんどん文章を人に見せてみましょう。

フィードバックをもらうことで、

自分では気づけなかった改善点が見えてきます。

失敗を重ねるほど、

あなたの文章は確実に良くなっていくんです。

人の心を動かす文章術5つのポイント

あなたの書いた文章が誰かの人生を変える力を持つことをご存知ですか?

正しい方法を知れば、あなたも人の心を動かす文章を書けるようになります。

その方法が、

- 読み手の感情に訴えかける言葉を選ぶ

- 具体的なストーリーを織り交ぜる

- 読者の不安や悩みに共感する

- 解決策を明確に示す

- 行動を促す言葉で締めくくる

なんですよね。

これらのポイントを押さえるだけで、あなたの文章は読者の心に深く響くものになります。

文章の力を最大限に引き出すために、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

読み手の感情に訴えかける言葉を選ぶ

感情に訴えかける言葉を選ぶと、読者の心を強く動かすことができます。

なぜなら、人は理屈よりも感情で動くものだからなんですね。

例えば、

- 「素晴らしい」より「心躍る」

- 「悪い」より「絶望的な」

- 「良い」より「胸が熱くなる」

このような言葉を使うと、読者の心に強く響きます。

「値段が安い」と書くより「驚きの価格」と書いた方が、読者の感情を揺さぶれますよね。

同じ内容でも、言葉の選び方で読者の受け取り方が全然違ってくるんです。

ここで大事なのは、感情に訴えかけるからといって、誇張しすぎないことです。

嘘っぽく感じると、逆に信頼を失ってしまいます。

だから、真実を基盤にしながら、どう伝えるかを工夫するのがポイントなんですね。

感情に訴えかける言葉を選ぶことで、読者の心に深く刻まれる文章を書くことができるのです。

具体的なストーリーを織り交ぜる

具体的なストーリーを入れると、読者は文章に引き込まれやすくなります。

というのも、人は数字やデータよりも、実際の体験談に共感するものなんですよね。

たとえば、

- 成功した人の体験談

- 失敗から学んだこと

- 変化の過程を描いた物語

こういったストーリーは読者の記憶に残りやすいです。

「この方法で売上が3倍になりました」と言うより、「山田さんは初月の売上がゼロでしたが、この方法を実践したところ、3か月後には30万円の売上を達成しました」と書く方が具体的でイメージしやすいですよね。

実際の人物の体験を通して伝えることで、読者は自分自身をその立場に置き換えやすくなるんです。

でもね、ストーリーを作るときに気をつけたいのは、あまり長くしないことです。

長すぎると本筋から外れてしまいます。

短くても印象的なエピソードを挟むことで、読者の心に残る文章になるんですよ。

ストーリーは人の心を動かす最強の武器だということを忘れないでくださいね。

読者の不安や悩みに共感する

読者の不安や悩みに共感すると、信頼関係が築きやすくなります。

これは、人は自分のことを理解してくれる人に心を開くからなんですよ。

例えば、

- 「初めは私も同じ悩みを抱えていました」

- 「多くの人がこの問題で苦しんでいます」

- 「あなたのその気持ち、よくわかります」

こんな言葉で共感を示すと、読者は「この人は私のことをわかってくれている」と感じます。

「英語がなかなか上達しなくて悔しい思いをしていませんか?」と問いかけると、英語学習に悩む人の心に響きますよね。

読者が抱える問題をしっかり理解していることを示すことが大切なんです。

ただし、共感するだけでは不十分なんですよ。

共感した上で、希望を与えることが重要です。

「今は大変かもしれませんが、正しい方法で取り組めば必ず上達します」というように、未来への希望も一緒に伝えましょう。

読者の不安や悩みに寄り添いながら、解決への道筋を示すことで、心を動かす文章になるのです。

解決策を明確に示す

解決策を明確に示すことで、読者に実践的な価値を提供できます。

なぜなら、人は問題だけでなく、その解決方法を知りたいと思っているからなんですね。

たとえば、

- 「まずこの3つのステップを試してください」

- 「具体的には以下の方法が効果的です」

- 「この問題は〇〇することで解決できます」

このように明確な方向性を示すと、読者は行動しやすくなります。

「ダイエットするには、1日30分の有酸素運動と、炭水化物を減らした食事が効果的です」と具体的に書くと、読者はすぐに実践できますよね。

あいまいな表現ではなく、具体的な方法を示すことがポイントです。

ここで気をつけたいのは、解決策は複雑すぎないようにすることです。

シンプルで実行しやすい方法を提案すると、読者は実際に行動に移しやすくなります。

「まずは小さな一歩から始めましょう」というアプローチで、ハードルを下げてあげるのも効果的なんですよ。

解決策を明確に示すことで、読者の背中を優しく押してあげる文章になるのです。

行動を促す言葉で締めくくる

行動を促す言葉で締めくくると、読者が実際に動き出す可能性が高まります。

これは、人は背中を押してもらうことで行動しやすくなるという心理があるからなんです。

例えば、

- 「今すぐ始めてみましょう」

- 「まずは小さな一歩を踏み出してください」

- 「この方法を今日から試してみませんか?」

こういった言葉は読者の行動を後押しします。

「このテクニックを使って、あなたも今日から人を惹きつける文章を書いてみませんか?」と問いかけると、読者は「やってみようかな」という気持ちになりますよね。

具体的な行動を提案することで、読者は次のステップが見えやすくなるんです。

でもね、ここで注意したいのは、あまりにも強引な表現は避けることです。

「今すぐ購入しないと損します!」のような焦らせる言葉よりも、「一度試してみて、効果を実感してください」のような前向きな表現の方が効果的なことが多いんです。

最後に行動を促す言葉を添えることで、読者の心に残り、実際の行動につながる文章になります。

読者の共感を得るための文章テクニック6選

あなたの文章が読者の心に届かないのは、

共感を生み出せていないからかもしれません。

読者が「この人わかってる!」と感じる文章には、

実は6つの共通点があるんです。

その6つが、

- 自分の失敗談を正直に語る

- 読者が抱える問題を具体的に挙げる

- 「あるある」と思わせる日常の描写を入れる

- 読者と同じ目線で考えを述べる

- 質問形式で読者に問いかける

- 読者の立場に立った解決策を提示する

なんですよね。

これらのテクニックを使いこなせば、

読者はあなたの文章に引き込まれていきます。

では、それぞれの共感テクニックについて、

詳しく解説していきますね。

自分の失敗談を正直に語る

失敗談を正直に語ると、

読者はあなたに親近感を抱きます。

なぜなら人は完璧な人より、

弱さを見せる人に共感するからなんです。

例えば、

- 最初は全然うまくいかなかった体験

- 恥ずかしい勘違いをした経験

- 大きな失敗から学んだこと

こういった経験を包み隠さず

素直に伝えることが大切です。

私も以前、大事なプレゼンで

資料を全部間違えて持ってきてしまい、

即興で20分話し続けた経験があります。

その時の冷や汗と焦りは

今でも鮮明に覚えていますね。

でもね、こういう失敗談って

実はチャンスなんですよ。

なぜなら、読者は「この人も失敗するんだ」と

安心感を得られるからです。

完璧な人の話より、失敗を乗り越えた人の

アドバイスの方が響くものなんです。

だから、自分の失敗談は

遠慮せずに正直に語りましょう。

読者が抱える問題を具体的に挙げる

読者が抱える問題を具体的に挙げると、

「この人は私のことをわかってる」と感じてもらえます。

これは読者の心をつかむための

最も効果的な方法の一つなんですよ。

例えば、

- 何度も書き直して時間がかかる

- 自分の文章に自信が持てない

- 読者の反応がイマイチ良くない

このような具体的な悩みを

ズバリ言い当てることが大切です。

私も文章を書き始めた頃は、

一つの記事を書くのに丸一日かかって、

それでも「これでいいのかな」と

不安で仕方なかったんです。

読者の悩みを理解していることを示すと、

「この人なら解決策を知ってるかも」と

期待してもらえるようになります。

ところで、問題を挙げるときは

できるだけ具体的に表現することがコツです。

「書くのが難しい」よりも

「書き始めの一文が思いつかなくて30分悩む」

という方が共感を得やすいんですよね。

読者の問題を理解していることを示せば、

あなたの文章に信頼感が生まれます。

「あるある」と思わせる日常の描写を入れる

「あるある」と思わせる描写は、

読者との距離を一気に縮めます。

これが効果的なのは、読者が

「私だけじゃないんだ」と安心するからなんです。

例えば、

- 締切直前になって急に集中力が上がる

- 書いた文章を読み返すと恥ずかしくなる

- 良いアイデアはいつもお風呂で思いつく

こんな日常のちょっとした瞬間を

描写すると共感を得やすいんです。

私も締切前日になると、

突然インスピレーションが湧いて、

一晩で驚くほど文章が書けることがあります。

これって、多くの人が

経験していることじゃないでしょうか。

ちなみに、あるある描写は

業界や趣味に特化したものも効果的です。

例えば、ブロガー向けなら

「アクセス数を何度も確認してしまう」とか、

そういった共通体験を織り交ぜると良いですね。

「あるある」描写は読者に

「この人は仲間だ」と思わせる

強力な共感ツールなんです。

読者と同じ目線で考えを述べる

読者と同じ目線で考えを述べると、

親しみやすさが一気に増します。

上から目線ではなく、横並びの立場で

語りかけることが大切なんですよね。

例えば、

- 「私も最初は悩みました」

- 「一緒に考えていきましょう」

- 「私たちが直面する課題は...」

このような表現を使うと、

読者は親近感を持ってくれます。

私も新しいライティング技術を学ぶときは、

最初は「本当にこれで大丈夫かな?」と

不安になることがよくあります。

きっとあなたも同じような

経験があるのではないでしょうか。

特に気をつけたいのは、

専門用語の使い方ですね。

難しい言葉を使うと知識をアピールできますが、

それよりも「わかりやすさ」を優先した方が

読者との距離は縮まります。

だからこそ、読者と同じ立場に立って、

「一緒に成長していく仲間」という

スタンスで書くことを心がけましょう。

質問形式で読者に問いかける

質問形式で読者に問いかけると、

読者は自分に話しかけられている感覚になります。

これって、一方通行の文章を

対話に変える魔法のようなものなんです。

例えば、

- 「あなたはどう思いますか?」

- 「同じような経験はありませんか?」

- 「この方法を試してみませんか?」

こういった問いかけは読者の

脳内で答えを考えるきっかけになるんです。

私も記事を読むとき、

「あなたならどうする?」と問われると、

つい自分の考えをめぐらせてしまいます。

これって、文章との対話が

始まっている証拠なんですよね。

質問を投げかけるときのコツは、

YES/NOで答えられる簡単な質問から

始めることです。

そうすると読者は無意識のうちに

あなたの文章に同意し始めるんです。

質問は読者を巻き込む

最も効果的な方法の一つ。

ぜひ積極的に取り入れてみてください。

読者の立場に立った解決策を提示する

読者の立場に立った解決策を提示すると、

「この人は本当に私のことを考えてくれている」と

感じてもらえます。

これは信頼関係を築く

決定的な要素なんですよ。

例えば、

- 初心者でも実践できるステップ

- 忙しい人向けの時短テクニック

- 予算が限られている人のための代替案

このように読者の状況に

配慮した提案が大切です。

私も新しいスキルを学ぶとき、

「まずはこの一歩から」という

具体的なアドバイスに救われることが多いです。

理想論だけでなく現実的な解決策を

示すことが重要なんですよね。

それと、解決策を提示するときは

「これさえやれば大丈夫」という

安心感を与えることも忘れないでください。

読者は不安を抱えているからこそ、

あなたの文章を読んでいるんです。

だからこそ、読者の立場に立った

実践的な解決策を提示することで、

真の共感と信頼を勝ち取ることができるんです。

感情に訴える物語の作り方5つの要素

物語に感情を込めると、

読者の心を鷲掴みにできます。

感情的な物語を作れば、

読者はあなたのメッセージを忘れられなくなるんです。

感情に訴える物語作りには、次の5つの要素が必要です:

- 読者が感情移入できる主人公を設定する

- 障害や困難を明確に描写する

- 感情の起伏を意識した展開を作る

- 共感できる解決プロセスを示す

- 読者自身に当てはめられる教訓を含める

これらの要素は単なるテクニックではなく、

物語の魂とも言える部分です。

どれか一つでも欠けると、

物語の力は半減してしまいます。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

読者が感情移入できる主人公を設定する

読者が応援したくなる主人公を作ることが、

感情的な物語の第一歩です。

なぜなら、人は自分と似た境遇や悩みを持つ人に

自然と感情移入するからなんですよね。

例えば、こんな主人公が感情移入しやすいです:

- 読者と似た悩みを抱えている

- 完璧ではなく弱さも持っている

- 明確な目標や夢を持っている

「毎日残業で疲れ切った会社員」という主人公なら、

多くの働く人が「あ、これ私だ」と感じますよね。

「子育てに自信がない新米ママ」という設定も、

同じ立場の人には強く響くはずです。

もっと具体的に言うと、

名前や年齢、仕事、趣味などの細かい設定も大切です。

「35歳、営業部の佐藤さん。趣味は休日の料理」

というように具体的にすると、読者の脳内でその人物が

はっきりとイメージできるようになります。

ただし、あまりにも特殊すぎる設定だと

共感されにくくなってしまいます。

だからこそ、「誰もが持つ普遍的な悩み」と

「個性的な特徴」のバランスが重要なんです。

そうやって作られた主人公に読者が感情移入すれば、

物語全体への没入感が一気に高まります。

障害や困難を明確に描写する

主人公が直面する困難は、

物語の心臓部とも言えるものです。

この困難が具体的であればあるほど、

読者は「どうなるんだろう」とハラハラするんですよね。

効果的な困難の例としては:

- 具体的で想像しやすい問題

- 読者も経験したことがある悩み

- 解決が簡単ではない複雑さを持つ問題

「上司からの理不尽な叱責」という困難は、

多くの社会人が経験したことのある問題ですよね。

「子どもの不登校」という困難も、

親なら誰もが恐れる具体的な問題です。

困難を描写するときは、

五感を使った表現が効果的なんです。

「胸が締め付けられるような不安」や

「頭が真っ白になるほどのショック」など、

体感的な描写が読者の共感を呼びます。

さらに大切なのは、

その困難が主人公にとってどれほど重要かを示すこと。

「このプレゼンに失敗したら、

10年かけて築いたキャリアが水の泡になる」というように、

困難の重大さを具体的に描くと効果的です。

障害や困難をリアルに描くことで、

読者は主人公の苦しみを自分のことのように感じ取ります。

感情の起伏を意識した展開を作る

物語には感情のアップダウンが必要で、

それが読者を飽きさせない秘訣なんです。

平坦な展開では読者の興味は続かず、

感情の波があってこそ物語に引き込まれるんですよね。

効果的な感情の起伏の例:

- 希望が見えた直後の予想外の挫折

- 最も苦しいときに訪れる小さな成功体験

- 諦めかけたときの思わぬ転機

「就職が決まって喜んだその日に、

親が重病で倒れた」という展開は、

読者の感情を大きく揺さぶりますよね。

「全てを失ったと思った瞬間、

思いがけない人からの助けが現れた」という展開も、

読者の感情を動かします。

感情の起伏を作るためには、

対比が効果的なテクニックです。

喜びの後に悲しみ、

絶望の後に希望を配置するように

意識してみてください。

また、感情の変化には

きっかけとなる出来事が必要です。

「偶然見かけた子どもの笑顔に救われた」とか

「古い日記を読み返して初心を思い出した」など、

感情の変化に説得力を持たせる要素を入れましょう。

こうした感情の起伏があることで、

読者は物語に没入し、最後まで読み進めたくなるんです。

共感できる解決プロセスを示す

問題解決の過程は、

読者が最も学びを得られる部分です。

なぜなら、人は自分の問題も

同じように解決できるかもと考えるからなんですよね。

共感できる解決プロセスの例:

- 試行錯誤の繰り返し

- 小さな成功と失敗の積み重ね

- 予想外の気づきや発見

「最初は全く上手くいかなかったけど、

少しずつコツを掴んでいった」というプロセスは、

誰もが経験する成長の形ですよね。

「専門家のアドバイスを受け入れて

考え方を180度変えた」という展開も、

多くの人が共感できるはずです。

解決プロセスを描くときは、

一直線の成功ではなく、紆余曲折を入れることが大切です。

「一度は成功したと思ったのに、

また同じ失敗を繰り返してしまった」という

後退も含めると、よりリアルに感じられます。

具体的なアクションも重要で、

「毎朝5時に起きて30分の瞑想を始めた」など

読者が真似できる行動があると良いでしょう。

このように現実的な解決プロセスを示すことで、

読者は「自分にもできるかも」と感じ、

行動への意欲が高まります。

読者自身に当てはめられる教訓を含める

物語の最後には、

読者が自分の人生に活かせる教訓が必要です。

この教訓こそが、

読者の心に長く残るメッセージになるんですよね。

効果的な教訓の例:

- シンプルで覚えやすいフレーズ

- 逆説的で意外性のある気づき

- 実践しやすい具体的な行動指針

「恐れていたものこそ、

自分を成長させる最大の機会だった」という教訓は、

多くの人の経験と重なりますよね。

「完璧を目指すより、

小さな一歩を続けることが成功への近道」

という教訓も、実践しやすいものです。

教訓を伝えるときは、

押し付けがましくならないよう注意が必要です。

「私がこの経験から学んだのは…」と

主人公の気づきとして語ると、

読者は自然と受け入れやすくなります。

また、教訓は物語全体から

自然と導き出されるものであるべきです。

突然違う話になったと感じさせると、

せっかく築いた感情的なつながりが台無しになります。

このように物語から自然に生まれる教訓は、

読者の心に深く刻まれ、

実際の行動変容につながるんです。

文章に説得力を持たせる加工テクニック4つ

あなたの言葉が相手の心を動かさないのは、

説得力を高める加工が足りないからです。

適切な文章加工テクニックを使えば、

読み手の行動を促す力が格段に上がります。

そのための重要な4つのテクニックが、

- やらなかった場合のデメリットを強調する

- 具体的な数字やデータを活用する

- 読者の感情に訴えかける

- 明確な選択肢を提示する

なんですよね。

これらのテクニックは誰でも使えるものですが、

多くの人が正しく活用できていません。

どのテクニックも日常会話でも使える方法で、

特別な才能がなくても実践できるんです。

それでは、これらのテクニックを

順番に詳しく解説していきますね。

やらなかった場合のデメリットを強調する

人は得るものより失うものに

強く反応する生き物なんです。

この心理を文章に活かすと、

読者の行動を促しやすくなります。

例えば、

- 「今行動しないと80%の人が後悔する結果に」

- 「このチャンスを逃すと次回はいつになるかわからない」

- 「何もしなければ今の状況がずっと続くだけ」

このような表現は

読者の不安を刺激します。

もっと具体的に言うと、

「この方法を知らないままだと、あなたは毎月3万円を無駄にし続けることになります」

という言い方です。

これは単に「お得です」と言うより

ずっと強い動機付けになるんですよ。

ただし、やりすぎると不信感を招くので、

事実に基づいた適切な表現が大切です。

逆に、デメリットを全く示さないと

「なぜ今行動すべきか」が伝わらない。

だからこそ、適度な危機感を持たせる

デメリット表現が効果的なんです。

具体的な数字やデータを活用する

具体的な数字やデータは、

あなたの主張に信頼性を与えます。

抽象的な表現より具体的な数値の方が、

読者の記憶に残りやすいんですよね。

例えば、

- 「93%の利用者が満足」

- 「平均して28日で効果を実感」

- 「1日たった15分の作業で月収10万円アップ」

こういった数字は

説得力を格段に高めます。

特に「93%」のような端数のある数字は、

「およそ90%」より信憑性が高く感じられるんです。

この心理を活かして、

「私の方法で3ヶ月で7.8kg減量に成功した人が152人います」

というような表現が効果的です。

でも、ウソの数字を使うのはダメですよ。

必ず根拠のある数字を使いましょう。

もし自分のデータがなければ、

信頼できる調査結果を引用するのも手です。

数字は人の目を引きやすく、

印象に残りやすい特徴があります。

だから要所要所で数字を入れると、

文章全体の説得力が高まるんです。

読者の感情に訴えかける

人は論理より感情で

決断することが多いんですよね。

感情に訴える表現を加えることで、

読者の心を動かしやすくなります。

例えば、

- 「あの頃の夢を思い出してみてください」

- 「家族の笑顔のために、今行動しませんか?」

- 「もう二度と同じ失敗を繰り返したくないですよね」

このような言葉は

読者の心に直接働きかけます。

具体的に言うと、

「朝起きるのがワクワクするような毎日を、あなたも手に入れてみませんか?」

という問いかけが効果的です。

感情を揺さぶる言葉選びが、

読者の行動を後押しするんです。

特に「喜び」「希望」「不安」「共感」などの

感情を上手に刺激することがポイント。

ただし、感情的になりすぎると

信頼性が下がる場合もあります。

論理と感情のバランスを取りながら、

読者の心に響く表現を心がけましょう。

明確な選択肢を提示する

人は選択肢が多すぎると

決断できなくなる性質があります。

明確な二択を示すことで、

読者の決断を促すことができるんです。

例えば、

- 「今すぐ始めて成功するか、様子見で機会を逃すか」

- 「このまま苦労し続けるか、新しい方法で楽になるか」

- 「少しの投資で大きなリターンを得るか、現状維持か」

こういった二択は

決断を迫る効果があります。

より具体的に言うと、

「毎日3時間残業を続けるか、このテクニックで1時間短縮するか、選ぶのはあなたです」

という表現です。

このように選択肢を限定することで、

「何もしない」という選択を減らせるんです。

また、選択肢の提示方法によって

読者を自然と望ましい方向へ導けます。

ポイントは、どちらかが明らかに

良い選択に見えるよう表現すること。

でも、あからさまな誘導は逆効果なので、

自然な流れで選択を促すことが大切です。

明確な選択肢を示すことで、

読者の背中を押す効果があるんです。

読者の行動を促す心理的アプローチ3つ

あなたの記事が読まれるだけで

終わってしまうのはもったいない。

読者に「行動したい!」と

思わせる方法を知れば、

あなたの言葉が人を

動かす力に変わります。

その方法が、

- 損失を避けたい心理を活用する

- 成功者と失敗者の違いを明確にする

- 読者に「選ばせる」構図を作る

という3つのアプローチです。

これらは心理学に基づいた

効果的な手法なんですよ。

どれも簡単に取り入れられて、

すぐに実践できるものばかりです。

それでは、それぞれの

アプローチを詳しく見ていきましょう。

損失を避けたい心理を活用する

人は得するより損しないことを

優先する生き物なんです。

これは「損失回避バイアス」と

呼ばれる心理傾向があるからなんですよ。

例えば、

- 「今だけの特典が失われる」

- 「このチャンスを逃すと後悔する」

- 「何もしないことの代償」

こういった言葉は人の行動を

強く促すんですね。

特に「期間限定」や「残りわずか」

という言葉は効果的です。

スーパーの特売で「本日限り」と

書かれると思わず買ってしまうのも、

この心理が働いているからなんです。

でも注意してほしいのは、

嘘の焦りは絶対に作らないこと。

信頼を失うと元も子もないので、

正直に伝えることが大切です。

人は損失を避けたいという

気持ちが非常に強いんです。

この心理をうまく活用すれば、

読者の背中を押す力になりますよ。

成功者と失敗者の違いを明確にする

読者に「どちらになりたいか」と

問いかけるのは強力な方法です。

なぜなら、人は自分の未来を

具体的にイメージすると行動しやすくなるからです。

たとえば、

- 「この方法を実践した人としなかった人」

- 「5年後に成功している人と停滞している人」

- 「問題を解決できた人とできなかった人」

このように対比を示すと、

読者は自然と「成功側」に立ちたくなります。

具体的に言うと、「この記事を

読んで行動した人は月収が3倍になりました」

「一方、何もしなかった人は

今も同じ悩みを抱えたままです」

といった対比ですね。

ただし、極端すぎる例は

信頼性を損なうので注意が必要です。

現実的な成功例と失敗例を

バランスよく伝えましょう。

この「二項対立」の構図は、

読者の決断を促す強力な武器になるんです。

読者に「選ばせる」構図を作る

人は「命令された」より

「自分で選んだ」方が行動しやすいんです。

これは「自己決定理論」という

心理学の原則に基づいているんですよ。

例えば、

- 「今すぐ始めるか、じっくり考えるか」

- 「基本プランか、プレミアムプランか」

- 「どの方法から試すか」

こんな風に選択肢を与えると、

「行動するかしないか」ではなく、

「どう行動するか」という

前向きな思考に導けるんです。

具体的には、「この方法を

今日から始めますか?

それとも週末にまとめて

取り組みますか?」といった問いかけ。

これなら、「やらない」という

選択肢がなくなるんですね。

ここで大切なのは、

選択肢は多すぎないこと。

2〜3つの明確な選択肢が

最も効果的だと言われています。

結局のところ、読者に

「自分で決めた」という感覚を

持ってもらうことが、

行動を促す鍵なんです。

読者を惹きつける文章構成の4つの基本要素

文章の力で人を動かすのは、

実はとても簡単なんです。

正しい構成さえ押さえれば、

誰でも魅力的な文章が書けます。

その基本となる4つの要素が、

- 理想の未来を明確に描写する

- 実現可能性を具体例で示す

- 読者視点のメリットを強調する

- 行動プランを段階的に提示する

なんですよね。

これらは単なる要素じゃなくて、

読者の心を掴む魔法の鍵なんです。

どんな文章でも応用できて、

効果がすぐに実感できますよ。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

理想の未来を明確に描写する

理想の未来をはっきり描くのは、

読者の心を一瞬で掴む秘訣です。

なぜなら人は自分が望む未来に

強く惹かれるからなんですよね。

例えば、

- 「朝起きるのが楽しみになる生活」

- 「経済的な不安から解放される瞬間」

- 「周りから一目置かれる存在になる」

こんな具体的な未来像を

示してあげるんです。

特に効果的なのは、感情を

巻き込んだ描写なんですよ。

「あなたのブログ記事が何千人もの人に

読まれる喜び」とか「家族との時間が

増えるゆとりある暮らし」みたいに。

人は論理より感情で動くから、

感情に響く未来像が大切なんです。

でも気をつけたいのは、

嘘や誇張はNG。

現実的な理想像を描くことで、

読者はあなたを信頼してくれます。

理想の未来を描くことで、

読者は「それが欲しい!」と思うんです。

実現可能性を具体例で示す

実現可能性を示すのは、

「自分にもできる」と思わせる鍵です。

どんなに素晴らしい未来でも、

実現できそうに思えないと行動しません。

例えば、

- 初心者が3ヶ月で達成した事例

- 忙しい主婦が週2時間の作業で成功した話

- 特別なスキルなしで結果を出した実例

このような具体例があると、

読者は自分と重ね合わせられるんです。

もっと効果的なのは数字を

使った具体例ですね。

「1日15分の作業で、3週間後に

最初の成果が出ました」というような

具体的な時間や期間の提示です。

あと、失敗からの学びも

大切な要素なんですよ。

「最初は私も3回失敗しました。

でもこのやり方に変えたら上手くいった」

という正直な体験談。

これが読者の不安を取り除き、

「私にもできるかも」と思わせるんです。

実現可能性が示されると、

読者の行動への障壁が低くなります。

読者視点のメリットを強調する

読者視点のメリットを強調すると、

行動する理由が明確になります。

人は「何が得られるか」が

分からないと動きたがらないんです。

例えば、

- 時間の節約につながる具体的な数値

- ストレス軽減によるメンタル面の変化

- 周囲からの評価が高まる実例

こういった具体的なメリットを

示してあげるんですね。

特に効果的なのは、

短期と長期のメリットを両方示すこと。

「今日から使える時短テクニック」と

「1年後には専門家として認められる」

というように両方の視点を見せます。

また、意外なメリットを

紹介するのも効果的です。

「この方法を実践すると、実は

コミュニケーション能力も上がります」

というような予想外の価値。

ここで大事なのは、

自分目線ではなく読者目線で考えること。

読者が「これは私にとって

価値がある」と感じられれば、

次のステップに進む準備ができます。

行動プランを段階的に提示する

行動プランを段階的に示すと、

読者は迷わず動き出せるんです。

どんなに良い内容でも、

次に何をすればいいか分からないと

結局行動できないんですよね。

例えば、

- 今日からできる最初の一歩

- 1週間以内に取り組む3つのこと

- 1ヶ月後までの具体的なステップ

このように時間軸に沿った

具体的な行動を示します。

特に効果的なのは、

最初のステップを超簡単にすること。

「まずは5分だけノートに

アイデアを書き出してみる」という

ハードルの低いスタートポイント。

また、選択肢を提示するのも

読者にとって親切な方法です。

「忙しい人は方法A、じっくり取り組みたい

人は方法B」というように、読者の

状況に合わせた選択肢を示します。

ここでのポイントは、

あまり多くのステップを示さないこと。

3〜5つの明確なステップに

絞り込むと読者は迷わず行動できます。

行動プランが明確なら、

読者はすぐに一歩を踏み出せるんです。

文章構成で避けるべき3つの失敗ポイント

あなたの書いた文章、なぜか誰も最後まで読んでくれないと感じていませんか?

原因は文章構成にあるかもしれません。正しい構成を知れば、読者を引き込む文章が書けるようになります。

避けるべき失敗ポイントは次の3つです:

- 結論を後回しにしてしまう

- 専門用語を多用しすぎる

- 抽象的な表現だけで終わらせる

これらは多くの人が無意識にやってしまうミスなんです。でも大丈夫、気づけば簡単に直せます。

それでは、これらのポイントを詳しく見ていきましょう。

結論を後回しにしてしまう

文章の一番重要な結論を最後に持ってくると、読者は途中で離れていきます。

なぜなら、人は忙しくて、すぐに価値ある情報を知りたいと思っているからです。

例えば...

- 長い前置きだけの記事

- 結論がどこにあるか分からない文章

- 本題に入るまでに時間がかかる投稿

こういった文章は、読者にとって「時間の無駄」と感じられがちです。

特にビジネス文書やブログ記事では、まず結論から書くことで読者の関心を引きつけられます。

「この記事を読むと○○が分かります」と最初に伝えれば、読者は目的を理解して読み進められるんですね。

結論から書く習慣をつけると、読者は「この人の文章は分かりやすい」と感じてくれます。

だからこそ、伝えたいことは最初に書く。これが読まれる文章の鉄則なんです。

専門用語を多用しすぎる

専門用語をたくさん使うと、専門知識のない読者は文章を理解できなくなります。

これは専門家がよくやってしまう失敗で、読者との知識レベルの差を考慮していないことが原因です。

例えば...

- IT業界の「クラウドコンピューティング」「SaaS」などの用語

- 医療分野の「エビデンス」「プロトコル」といった専門用語

- マーケティングの「KPI」「CVR」などの略語

こうした言葉を説明なしで使うと、読者は「自分には難しすぎる」と感じてしまいます。

私も以前、プログラミングの記事を読んだとき、専門用語だらけで挫折した経験があります。

専門用語を使う場合は、必ず簡単な言葉で言い換えるか、分かりやすい例えを添えましょう。

「クラウドコンピューティングとは、インターネット上のサーバーを借りて使うこと」というように。

読者が理解できる言葉で伝えることが、文章の真の価値を高めるのです。

抽象的な表現だけで終わらせる

「努力が大切です」「品質向上を目指します」など、具体性のない表現だけでは読者の心に響きません。

なぜなら、人は具体的なイメージや行動指針がないと、実際に行動に移せないからなんです。

例えば...

- 「成功するためには努力が必要です」

- 「健康的な生活を送りましょう」

- 「効率的に作業を進めることが大切です」

これらの表現だけでは、何をすればいいのか分からないですよね。

もっと具体的に言うと、「毎朝5時に起きて30分の読書をする」「野菜を一日350g食べる」など、具体的な行動に落とし込むことが大切です。

私の友人のブロガーは、抽象的な表現をやめて具体例を増やしたところ、読者からの反応が3倍になったと言っていました。

抽象的な表現は、具体例や数字、実践方法を添えることで、読者の理解と行動を促すことができます。

だからこそ、具体的な例を添えることが、文章の説得力を高める秘訣なのです。

文章構成力を高める4つの実践トレーニング

文章構成力は練習次第で誰でも

劇的に向上させることができます。

正しいトレーニング法を知れば、

あなたの文章は見違えるほど良くなるでしょう。

その方法が、

- 優れた記事の構成を分析する

- 同じ内容を異なる構成で書き直す

- フィードバックを定期的に受ける

- 読者データを活用して改善する

という4つのトレーニングです。

これらは単純そうに見えますが、

継続すると驚くほど効果があります。

それぞれのトレーニングには

独自の効果と実践方法があります。

それでは順番に、

各トレーニング法を詳しく解説していきます。

優れた記事の構成を分析する

優れた記事を分析することは、

文章構成力を高める最短ルートです。

なぜなら、成功している記事には

再現可能なパターンがあるからなんですね。

例えば、

- 人気ブログの記事構成をノートに書き出してみる

- ベストセラー本の章立てや段落構成を図解する

- SNSで反応の良い投稿の構成要素を分解する

このような分析作業を

繰り返すことが大切です。

特に気に入った記事があれば、

見出しだけを抜き出してみましょう。

そうすると「起承転結」や

「問題提起→解決策→具体例→まとめ」

といった流れが見えてきます。

私も昔、人気ブロガーの記事を

20記事ほど分析したことがあります。

すると、最初に読者の悩みに共感し、

中盤で解決策を示し、

最後に行動を促す流れが共通していました。

この分析作業を続けるうちに、

良い構成のセンスが自然と身についてきます。

真似することから始めて、

徐々に自分のスタイルを確立していきましょう。

同じ内容を異なる構成で書き直す

同じ内容を違う構成で書き直すことは、

文章の柔軟性を高める最強の練習法です。

これをやると、読者に合わせた

最適な伝え方が見つかるようになります。

具体的には、

- 同じ内容を「結論→理由→具体例」と「具体例→理由→結論」で書き比べる

- 専門家向けと初心者向けで構成を変えてみる

- 長文と短文の両方で同じ内容を表現する

といった練習が効果的です。

例えば「朝食の重要性」について

書くとしましょう。

健康志向の読者なら栄養学的な

観点から構成を組み立てます。

忙しいビジネスパーソン向けなら

時間効率や生産性の視点で

構成を考えるといった具合です。

私自身、クライアントの依頼で

同じ商品の紹介文を若者向けと

シニア向けに書き分けた経験があります。

若者向けは結論から入り短く、

シニア向けは丁寧な説明から

始める構成にしたところ、

両方とも高い反応がありました。

この練習を続けると、どんな相手にも

伝わる文章が書けるようになります。

フィードバックを定期的に受ける

フィードバックを定期的に受けることは、

自分では気づけない問題点を発見できる宝の山です。

他者の視点を取り入れることで、

文章構成の弱点が明確になります。

例えば、

- 文章を書いた後に友人や同僚に読んでもらう

- オンラインのライティングコミュニティで批評を受ける

- プロの編集者にアドバイスをもらう

といった方法があります。

特に「ここがわかりにくい」

「この部分の繋がりが不自然」

といった具体的な指摘は金です。

私も以前、ブログ記事を書いた後、

読者からの「導入部分が長すぎて

本題に入るまで飽きた」という

コメントをもらいました。

それからは導入を簡潔にして

すぐに価値ある情報を提供する

構成に変えたところ、

読了率が大幅に改善しました。

批判を受けるのは時に辛いですが、

それを乗り越えた先に成長があります。

フィードバックを素直に受け入れ、

改善に活かす姿勢が大切なんですね。

読者データを活用して改善する

読者データを活用することは、

科学的に文章構成を改善できる現代の武器です。

数字に基づいた改善は、

感覚だけに頼るより確実に効果があります。

具体的には、

- ブログの滞在時間や離脱率を分析する

- どの見出しでスクロールが止まるか調べる

- A/Bテストで異なる構成の効果を比較する

といった方法が使えます。

例えば、記事の前半と後半で

離脱率に大きな差があれば、

構成の見直しが必要かもしれません。

私のニュースレターでは、

開封率の低い回の構成を分析したところ、

重要な情報を後半に置きすぎていたことが

わかりました。

そこで「重要情報→補足→詳細」という

構成に変更したところ、

開封率が15%も向上したんです。

データは嘘をつきません。

あなたの感覚と読者の反応が

一致しないこともよくあります。

だからこそ、客観的なデータを

定期的にチェックして、

構成の改善に活かしましょう。

効果的な文章術を習得する4つのステップ

あなたの文章が人を動かす力を持つなら、どんな夢も叶えられるかもしれません。

文章力は現代社会で最も価値ある能力の一つです。

この記事では、誰でも実践できる文章術習得の4つのステップを紹介します。

- STEP1. 基本的な知識を学ぶ

- STEP2. 定期的に文章を書く習慣をつける

- STEP3. 他者からのフィードバックを受ける

- STEP4. 改善点を意識して練習を続ける

これらのステップは順番に実践することで、着実に文章力を伸ばすことができます。

特別な才能がなくても、正しい方法で継続すれば誰でも上達できるんです。

それでは、各ステップについて詳しく解説していきますね。

STEP1. 基本的な知識を学ぶ

文章力アップの第一歩は、基本的な知識をしっかり身につけることです。

これは家を建てるときの土台作りと同じで、この部分がしっかりしていないと後々苦労します。

例えば、以下のような基礎知識が重要です。

- 正しい文法や表現方法

- 段落の構成の仕方

- 読みやすい文章の特徴

特に文法は苦手意識を持つ人が多いですが、実は日常会話で使っている言葉の並べ方を少し意識するだけでも上達します。

本屋さんに行くと「文章術」の本がたくさん並んでいますよね。

そういった本を1冊でも読むことで、文章の基本的な構造や表現テクニックを学ぶことができます。

また、インターネット上には無料の文章講座やブログ記事もたくさんあります。

はじめは情報量に圧倒されるかもしれませんが、基礎的なことから少しずつ学んでいけばOKです。

文章の基本知識を身につけることは、その後のステップをスムーズに進めるための重要な準備なんです。

STEP2. 定期的に文章を書く習慣をつける

知識を得たら、次は実際に手を動かして文章を書く習慣をつけることが大切です。

どんなに理論を知っていても、実践しなければ上達しないのは水泳や自転車と同じなんですよ。

例えば、次のような取り組み方があります。

- 毎日日記を書く

- SNSに短い投稿をする

- ブログを始める

特に日記は誰にも見せる必要がないので、気軽に始められるおすすめの方法です。

最初は3行でも5行でも構いません。

思ったことをそのまま書き出すだけでも、文章を組み立てる練習になります。

私自身も最初は1日200字の日記から始めましたが、継続するうちに自然と書ける量が増えていきました。

大切なのは「うまく書こう」と気負わないことです。

まずは書く行為自体を習慣化して、文章を書くことへの抵抗感をなくしていきましょう。

毎日少しずつでも書き続けることで、確実に文章力は向上していきます。

STEP3. 他者からのフィードバックを受ける

自分の文章を客観的に見るには、他の人からのフィードバックが欠かせません。

なぜなら、自分では気づかない癖や改善点は外からの視点でしか見えないことが多いからです。

フィードバックを得る方法としては:

- 友人や家族に読んでもらう

- 文章添削サービスを利用する

- オンラインコミュニティに投稿する

特に文章力向上を目指す人が集まるSNSグループやオンラインコミュニティは、同じ目標を持つ仲間からの具体的なアドバイスが得られます。

例えば、「この部分は分かりにくい」「ここはもっと具体例があるといい」といった指摘は文章改善に直結します。

最初は批評されることに抵抗があるかもしれません。

でも、それを乗り越えると一気に上達するんですよ。

私も最初は批判されるのが怖くて、誰にも見せられませんでした。

けれど、勇気を出して投稿してみると、思いがけず温かいアドバイスをもらえて成長できたんです。

フィードバックは時に厳しいものもありますが、それこそが成長の糧になると考えて積極的に求めていきましょう。

STEP4. 改善点を意識して練習を続ける

最後のステップは、フィードバックから見つかった改善点を意識しながら練習を続けることです。

これは料理の腕を上げるのと同じで、同じことを繰り返すだけでなく、常に改善を意識することが大切なんです。

具体的な実践方法としては:

- 指摘された点を意識して書き直す

- 得意な表現と苦手な表現をリスト化する

- 上手な文章家の真似をしてみる

特に効果的なのは、自分の書いた文章を1週間後に読み返してみることです。

時間を置くことで、自分の文章を客観的に見られるようになります。

「あれ?ここ分かりにくいな」と感じたら、どう書き換えれば良くなるか考えてみましょう。

私の場合、最初は長い文章ばかり書いていたことに気づきました。

それからは意識して短い文を混ぜるようにしたら、読みやすさが格段に上がったんです。

改善点を見つけたら、次はそれを意識して新しい文章を書いてみる。

このサイクルを繰り返すことで、少しずつ確実に文章力は向上していきます。

完璧を目指すのではなく、昨日の自分より少しでも上達することを目標にしましょう。

文章力を高める上で避けるべき4つの間違い

あなたの文章が伝わらない理由、

実はたった4つの間違いが原因かもしれません。

この記事を読めば、文章力を

劇的に向上させるコツがわかり、

あなたの言葉が相手の心に

確実に届くようになります。

避けるべき4つの間違いとは:

- 読み手を意識せずに書いてしまう

- 複雑な表現を使いすぎる

- 継続的な練習を怠る

- フィードバックを活かさない

これらは知っていても、

ついつい陥りがちな落とし穴です。

でも大丈夫、どれも意識すれば

すぐに改善できる問題なんです。

それではこれから、一つずつ

詳しく解説していきますね。

読み手を意識せずに書いてしまう

読み手を意識しない文章は、

どんなに上手くても届きません。

なぜなら、文章の目的は

あくまで「伝える」ことだからです。

例えば、こんな失敗ありませんか?

- 自分の知識をひけらかすような書き方

- 専門用語を説明なしに使う

- 読み手の知識レベルを考えない

特に仕事のメールや報告書では、

この間違いが多く見られます。

技術者が一般の人に説明するとき、

専門用語をバンバン使って

「なんで分からないの?」と

不思議がるのと同じですね。

読み手目線で考えると、

相手が求めている情報は何か、

どんな言葉なら理解してもらえるか

が自然と見えてきます。

たとえば子供に説明するなら、

難しい言葉は使わないですよね。

それと同じで、読み手に合わせた

言葉選びが大切なんです。

文章を書く前に「誰に向けて書くか」

を必ず考える習慣をつけましょう。

読み手を意識した文章こそが、

本当に相手の心に届くのです。

複雑な表現を使いすぎる

複雑な表現は文章を

わかりにくくするだけです。

シンプルな言葉ほど

人の心に残るものはないんですよ。

よくある例として:

- 長すぎる文章

- 難解な言い回し

- 一文に複数の内容を詰め込む

これらは読み手に

余計な負担をかけてしまいます。

就職活動のエントリーシートなどで、

印象に残りたいからと

難しい言葉を使いがちですが、

逆効果になることが多いんです。

もっと身近な例で言うと、

お年寄りに道を教えるとき、

「この道をまっすぐ行って、

二つ目の信号を右に曲がると

目的地の向かいにコンビニがあります」

こんな風に一度に言うより、

分けて伝えた方が伝わりますよね。

文章も同じなんです。

一文は一つの内容だけにして、

短く区切るのがコツです。

だいたい20文字くらいで

区切るのがちょうどいいんですよ。

シンプルな表現こそが、

最も効果的なメッセージになります。

継続的な練習を怠る

文章力は継続的な練習なしには

絶対に向上しません。

これは運動や楽器と同じで、

使わなければ衰えるスキルなんです。

多くの人がやってしまう間違い:

- 書く機会があるときだけ書く

- 長期間書かないでいる

- 書くことを面倒くさがる

特に社会人になると、

仕事の文書以外で書く機会が

減ってしまうことが

よくあるんですよね。

例えば、ピアノを習っていた人が

練習をやめると上達しないのと同じ。

文章も「書く筋肉」を

鍛え続ける必要があるんです。

具体的には、毎日日記を書くとか、

SNSに投稿するとか、

小さなことでもいいので

書く習慣をつけるといいですね。

私の知り合いは毎朝10分だけ

「朝の3行日記」を書いています。

それだけで1年後には

文章の質が格段に上がったそうです。

継続的な練習こそが、

文章力向上の最短ルートなのです。

フィードバックを活かさない

フィードバックを受けない文章は

いつまでも成長しません。

なぜなら、自分の文章の問題点は

自分では気づきにくいからです。

陥りがちな問題点:

- 批判を恐れて人に見せない

- フィードバックをもらっても無視する

- 自分の文章に過信がある

これ、本当によくある

パターンなんですよね。

特に文章を書くのが得意な人ほど、

自分の書き方に固執してしまう。

例えば学校のレポートで、

先生からの赤ペンチェックを

「なんでこんなこと言われるんだろう」

と思って流してしまったり。

でも実は、その赤ペンこそが

成長のチャンスだったりします。

もっと身近な例だと、

LINEのメッセージで

「なんか伝わってないな」と

感じたことありませんか?

それも立派なフィードバックです。

どうすれば伝わるか考えてみる。

私自身、ブログを始めた頃は

コメント欄の指摘が怖かったです。

でも、それを受け入れて修正したら

読者がどんどん増えていきました。

フィードバックは宝物です。

積極的に求めて成長しましょう。

文章術を継続的に磨くための5つのヒント

あなたの文章が変わると、

人生そのものが変わります。

文章力を磨くことで、

仕事でもプライベートでも大きな差がつくんです。

今回お伝えする5つのヒントは、

- 毎日短い時間でも書く習慣をつける

- 優れた文章をノートに書き写す

- 専門書や参考書を定期的に読む

- オンラインコミュニティに参加する

- 自分の成長を記録する

これらです。

どれも難しいことじゃなくて、

今日から始められるものばかり。

この5つを続けるだけで、

あなたの文章は確実に上達します。

それでは、ひとつずつ

詳しく見ていきましょう。

毎日短い時間でも書く習慣をつける

文章力を上げるには、

とにかく毎日書くことが一番大切です。

たった5分でも続けることで、

驚くほど上達するんですよ。

例えば、

- 朝起きてすぐ3行日記を書く

- 通勤電車で思ったことをメモする

- 寝る前に今日の出来事を箇条書きする

こんな小さな習慣でも

十分効果があります。

もっと具体的に言うと、

スマホのメモ帳に「今日感じたこと」を

3行だけ書くだけでもいいんです。

大切なのは量じゃなくて、

続けることなんですよね。

私の知り合いは毎朝5分間、

何も考えずに思いついたことを

書き続ける習慣をつけました。

最初は意味のない文章ばかりでしたが、

3ヶ月後には驚くほど文章が整理されてきたんです。

脳みそが「書く」ってことに

慣れてくるんですね。

だから、まずは短い時間でも

毎日書く習慣をつけてみてください。

優れた文章をノートに書き写す

素晴らしい文章を見つけたら、

それを手で書き写すことが上達の近道です。

これって、頭で理解するより

体で覚えることができるんですよ。

たとえば、

- 心に響いた本の一節を写す

- 好きな作家の文章を丸ごとノートに書く

- 効果的な広告コピーを集めて書き写す

こうした習慣を続けると、

いつの間にか文章の型が身につきます。

特に気に入った文章があれば、

それを何度も書き写してみるのも効果的。

昔の書道の練習みたいですけど、

手で書くことで脳に定着するんです。

私自身も毎週一冊の本から

3つの文章を選んで書き写しています。

最初は「なんでこんなことするの?」

って思ってたんですが、

自分の文章に他の作家の良い表現が

自然と出てくるようになったんです。

だから、素晴らしい文章に出会ったら

すぐにノートに書き写す習慣をつけましょう。

専門書や参考書を定期的に読む

文章力を磨くには、

専門的な知識も必要なんです。

定期的に文章術の本を読むことで、

理論的な理解が深まりますよ。

例えば、

- 文章の書き方の基本書を読む

- 文章術に関する新刊をチェックする

- 違うジャンルの文章技術も学んでみる

こういった学びは、

実践と組み合わせると効果抜群です。

具体的には月に1冊、

文章に関する本を読むだけでも

かなりの知識が身につきます。

ただ読むだけじゃなくて、

「この技術を今日から使ってみよう」

という意識が大切なんですよね。

私の場合、読んだ本の内容を

すぐに試してみることにしています。

例えば「5W1Hを意識して書く」

という技術を学んだら、

次の日から全ての文章で

意識的に5W1Hを入れる練習をしました。

知識と実践をセットにすることで、

文章力は確実に向上します。

オンラインコミュニティに参加する

文章を磨くには、

他の人からのフィードバックが不可欠です。

オンラインの文章コミュニティに参加すると、

たくさんの刺激と学びがありますよ。

たとえば、

- SNSの文章グループに参加する

- オンライン添削サービスを利用する

- 文章の勉強会に定期的に参加する

こうした場所では、

自分では気づかない改善点を

教えてもらえるんです。

特におすすめなのは、

Twitterで#文章術のハッシュタグで

つぶやいている人たちをフォローすること。

毎日のように役立つ情報が

流れてきますよ。

私も最初は恥ずかしくて

自分の文章を見せられませんでした。

でも勇気を出して投稿したら、

思いがけず温かいアドバイスをもらえて

すごく成長できたんです。

だから、一人で悩まずに

ぜひコミュニティに参加してみてください。

自分の成長を記録する

文章力の成長を実感するには、

自分の変化を記録することが大切です。

記録があると挫折せずに

続けられるようになりますよ。

例えば、

- 書いた文章を日付付きで保存する

- 月に一度過去の文章を読み返す

- 気づいたことをノートにまとめる

こうした振り返りがあると、

自分の成長が目に見えるんです。

特にオススメなのは、

最初に書いた文章と3ヶ月後の文章を

並べて比較してみること。

きっと「こんなに変わったの?」

と驚くはずです。

私も最初の頃の文章を見ると、

「なんでこんな回りくどい書き方してたんだろう」

と思うことがよくあります。

それだけ成長している証拠なんですよね。

成長記録をつけることで、

モチベーションも維持できますし、

何より自信につながります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 文章力は「伝える力」「心を動かす力」「信頼を得る力」など人生の様々な場面で武器になる

- 良い文章には「知識」「経験」「思想」という3つの素材が必要不可欠

- 文章は「素材集め」「構成」「書き出し」「調味料添加」の4ステップで料理のように仕上げる

- 読者の共感を得るには自分の失敗談を正直に語り、読者と同じ目線で考えを述べることが効果的

- 感情に訴える物語には「感情移入できる主人公」「明確な障害」「感情の起伏」「解決プロセス」「教訓」が必要

- 文章に説得力を持たせるには具体的な数字やデータの活用が効果的

- 毎日短い時間でも書く習慣をつけることが文章力向上の最短ルート

- 優れた文章をノートに書き写す習慣で良い表現が自然と身につく

- 読者を意識せずに書くことや複雑な表現を使いすぎることは避けるべき

- 文章力向上には他者からのフィードバックを積極的に求め、活かすことが不可欠

まとめ

文章力を高めることは、あなたの人生を大きく変える可能性を秘めています。

この記事では、効果的な文章術の基本から応用まで、誰でも実践できる方法を紹介しました。

文章には「知識」「経験」「思想」という3つの素材が必要で、これらをバランスよく組み合わせることが大切です。

また、文章は料理と同じで「素材集め」「構成」「書き出し」「調味料添加」という手順で作り上げていきます。

読者の心を掴むには、共感を生み出す技術や感情に訴える物語の作り方を理解することが重要です。

特に自分の失敗談を正直に語ったり、読者と同じ目線で考えを述べたりすることで、信頼関係が生まれます。

文章に説得力を持たせるには、具体的な数字やデータを活用し、明確な選択肢を提示することが効果的です。

文章力を継続的に高めるためには、毎日短い時間でも書く習慣をつけ、優れた文章をノートに書き写す練習が役立ちます。

また、専門書を読んだり、オンラインコミュニティに参加したりして、常に学び続けることも大切です。

文章力向上の道のりは決して難しくありません。今日からできる小さな一歩を踏み出せば、あなたの文章は確実に変わっていきます。

あなたの言葉が誰かの人生を変える力を持つことを信じて、ぜひ文章術の実践を始めてみてください。

よくある質問

文章を書くのが苦手なのですが、どうすれば上手になりますか?

文章力を上げるには「毎日書く習慣」が一番大切です。たった5分でも毎日続けることで、驚くほど上達します。朝の3行日記や寝る前の振り返りなど、小さな習慣から始めてみましょう。また、好きな作家の文章を書き写す練習も効果的です。手で書くことで脳に文章の型が自然と身につきますよ。完璧を目指さず、まずは書き続けることが上達の秘訣です。

読者の心を動かす文章を書くコツはありますか?

読者の心を動かすには、感情に訴えかける言葉選びが重要です。「素晴らしい」より「心躍る」のように、感情を揺さぶる表現を使いましょう。また、具体的なストーリーを織り交ぜると読者は引き込まれます。「山田さんは初月の売上がゼロでしたが、この方法で3か月後に30万円達成」といった具体例の方が、抽象的な説明より記憶に残ります。そして読者の悩みに共感し、明確な解決策を示すことで信頼関係が築けますよ。

文章が読みにくいと言われます。どう改善すればいいですか?

読みやすい文章にするには、まず一文を短くしましょう。20文字程度で区切るのがおすすめです。また、一つの段落で一つの話題だけを扱うことも大切です。専門用語は避け、使うなら必ず簡単な言葉で説明を加えてください。「クラウドコンピューティングとは、インターネット上のサーバーを借りて使うこと」というように。結論を先に伝え、具体例を示すと理解しやすくなります。さらに、書いた文章を声に出して読んでみると、不自然な部分がすぐに見つかりますよ。

文章を書くときに意識すべき構成のコツはありますか?

効果的な文章構成の秘訣は「結論を最初に伝える」ことです。特にビジネス文書やブログでは、読者は価値ある情報をすぐに知りたいと思っています。「この記事では○○について解説します」と冒頭で明確にしましょう。次に、見出しを使って内容を整理すると読者は目的の情報を見つけやすくなります。また、一つの見出しには一つのトピックだけを入れることも大切です。最後に、具体例や数字を入れると説得力が増します。「93%の人が効果を実感」のような具体的な数値は記憶に残りやすいですよ。

文章力を上げるために他の人からアドバイスをもらうコツはありますか?

フィードバックを効果的に得るには、具体的な質問をすることがポイントです。「この文章はどうですか?」と漠然と聞くより、「この部分は分かりやすいですか?」「ここの説明で伝わりましたか?」と具体的に尋ねましょう。また、批判を恐れず、むしろ改善点を教えてもらえるチャンスだと考えることが大切です。SNSの文章コミュニティに参加したり、オンライン添削サービスを利用するのも効果的。最初は勇気がいりますが、他者の目を通して自分の文章を見ることで、思いもよらない発見があるものです。成長したいなら、ぜひ積極的にフィードバックを求めてくださいね。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。