このノウハウについて

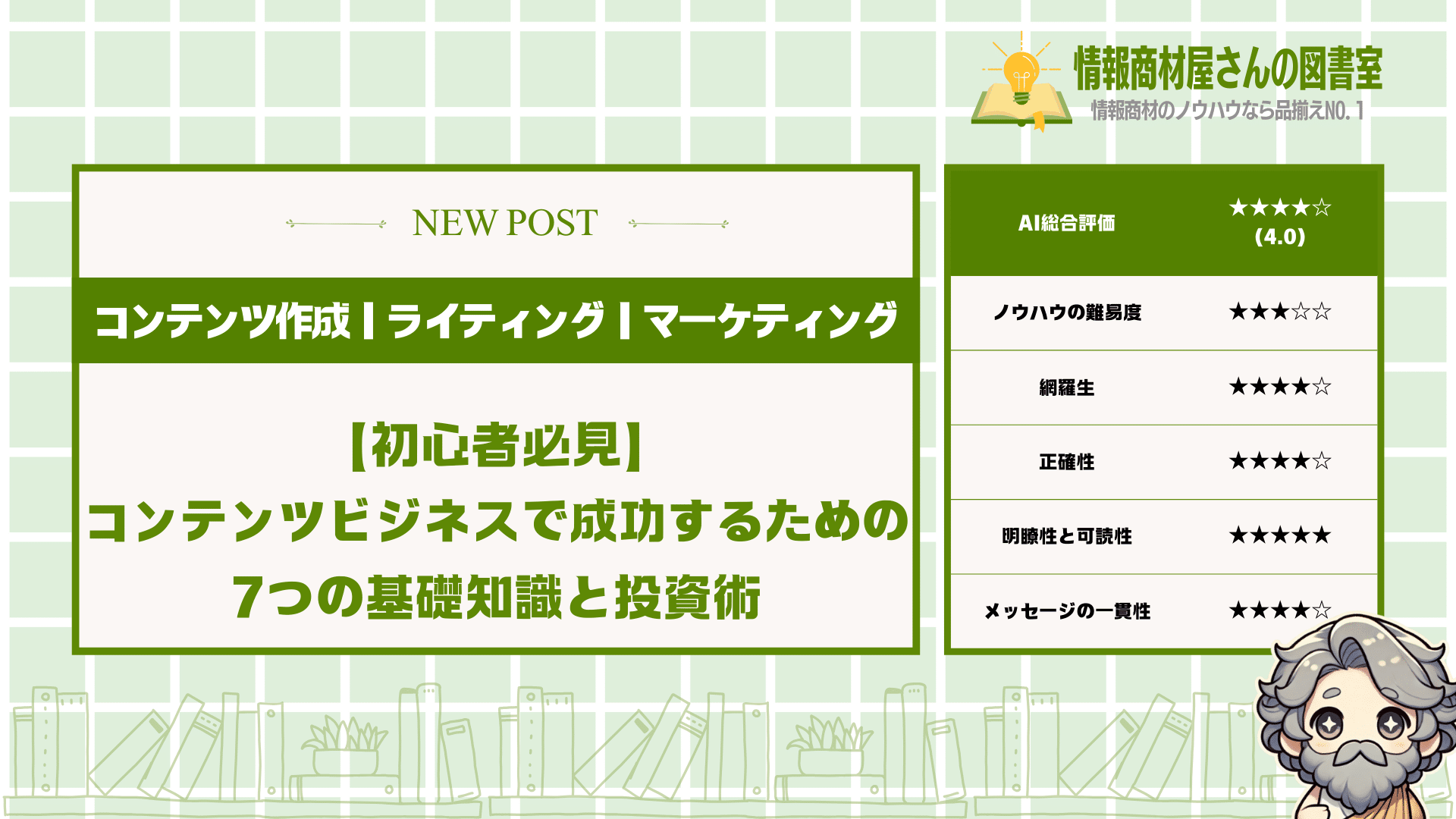

AI総合評価|★★★★☆(4)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、知識投資とコンテンツビジネスの基礎から実践的なアウトプット方法まで幅広くカバーしています。特に読みやすい文体と具体例の豊富さが魅力的で、初心者でも理解しやすい内容になっています。実践的なステップが明確に示されているため、読者はすぐに行動に移せるでしょう。知識をただ得るだけでなく、効果的に活用するためのヒントが満載で、この記事を読むことで、あなたのビジネスや学習効率が劇的に向上する可能性があります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●せっかく勉強しているのに、なかなか知識が身につかない…

●コンテンツビジネスを始めたいけど、何から手をつければいいのか分からない

●情報があふれすぎて、どれが本当に役立つのか判断できない

知識投資とコンテンツビジネスの世界は、無限の可能性を秘めています。

しかし多くの人が、正しい方法を知らないために挫折したり、時間とお金を無駄にしてしまっているのが現実です。

この記事では、コンテンツビジネスの基礎知識から効果的な知識投資の方法、そして学んだことを確実に自分のものにするアウトプット技術まで、成功への道筋を徹底解説します。

これから紹介する方法を実践すれば、あなたの学びは何倍にも加速し、ビジネスの成功確率も大きく高まるでしょう。

時間とお金を最大限に活かし、確実に成果を出すための具体的なステップを、今すぐ手に入れてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- コンテンツビジネスを成功させるための5つの基礎知識

- 効果的な知識投資で失敗しないための4つの基準

- アウトプットが学習効果を高める5つの理由と実践法

- お金の使い方を見直して人生を変える7つのステップ

- 情報過多時代に正しい情報を見極める5つの方法

コンテンツビジネスを始める前に知るべき基礎知識5つ

今やコンテンツビジネスは

誰でも始められる時代になりました。

でも成功するには

知っておくべき基礎知識が必須です。

以下の5つを押さえておけば、

スタート時の失敗を避けられますよ。

- ターゲットオーディエンスを明確に定義する

- 効果的なコンテンツ制作技術を習得する

- SEO基礎知識でコンテンツの検索順位を上げる

- 戦略的なマーケティング手法を理解する

- 各ソーシャルメディアの特性を把握する

これらの知識を身につければ、

コンテンツビジネスの成功率がグンと上がります。

何も知らずに始めるより、

基礎知識を固めてから行動した方が効率的です。

それでは、この5つの基礎知識について

詳しく解説していきますね。

ターゲットオーディエンスを明確に定義する

ターゲットオーディエンスの定義は

コンテンツビジネスの土台となるものです。

なぜなら、誰に向けて発信するかが

明確でないとコンテンツが迷子になるからなんですよね。

例えば、こんな風にターゲットを

具体的に考えてみましょう。

- 30代の子育て中の女性

- 副業を始めたい会社員

- 健康に悩む50代男性

これらのように具体的に

イメージできると良いんです。

さらに詳しく言うと、

その人の悩みや欲求、日常生活まで

想像できるとベストですね。

「30代の子育て中で時間がない女性が、

スキマ時間で簡単に作れる料理を知りたい」

といった具体的なニーズまで掘り下げるんです。

このターゲット設定ができていないと、

誰にも刺さらない中途半端な

コンテンツになってしまいます。

ターゲットを明確にするには、

アンケートやSNSでの反応分析、

競合サイトの読者層チェックなどが効果的です。

ですので、コンテンツを作る前に

必ず「誰のために作るのか」を

明確にしておきましょう。

効果的なコンテンツ制作技術を習得する

効果的なコンテンツ制作技術は

読者の心を掴むための必須スキルです。

どんなに良い情報を持っていても、

伝え方が下手だと読者は離れていくんですよね。

具体的に身につけるべき

技術としては以下のようなものがあります。

- 読みやすい文章の書き方

- 魅力的な見出しの作り方

- 画像・動画の効果的な使い方

これらの技術を磨くことで、

読者の興味を引き続けられます。

例えば読みやすい文章というのは、

一文を短くしたり、専門用語を

避けたりすることなんです。

あとは、段落を小分けにして

空白を適度に入れることも大切です。

特に初心者がよくやってしまう

失敗として、自分の知識をただ

垂れ流すような文章があります。

そうじゃなくて、読者の悩みに

寄り添った内容にすることが

コンテンツ制作の基本なんですよ。

それから、ツールの活用も大事で、

Canvaのようなデザインツールや

Grammarly(文章校正ツール)などを

使いこなせるようになるといいですね。

コンテンツ制作技術は練習あるのみ。

毎日少しずつでも作り続けることで

必ず上達していきます。

SEO基礎知識でコンテンツの検索順位を上げる

SEO基礎知識を身につけると

あなたのコンテンツが多くの人の

目に触れる可能性が高まります。

なぜなら、検索エンジンで

上位表示されるほど、

アクセス数が増えるからなんですよね。

SEOで押さえておきたい

ポイントはこんな感じです。

- キーワードリサーチの方法

- タイトルや見出しの最適化

- 内部リンクの適切な配置

これらを意識するだけでも、

検索順位は大きく変わってきます。

例えば、キーワードリサーチでは

「ラーメン」より「札幌 味噌ラーメン おすすめ」

のような具体的なキーワードを

狙った方が上位表示されやすいんです。

また、Googleは「ユーザーにとって

価値のある情報」を重視しています。

だから単にキーワードを詰め込むだけでなく、

読者が求める情報を網羅的に

提供することが大切なんですよね。

それと、最近のSEOでは

ページの表示速度や

モバイル対応も重要な要素になっています。

初心者にとってSEOは難しく感じるかもですが、

基本を押さえるだけでも

大きな違いが生まれますので、

ぜひ取り組んでみてください。

戦略的なマーケティング手法を理解する

戦略的なマーケティング手法は

コンテンツを効果的に届けるための

道しるべとなります。

いくら良いコンテンツを作っても、

マーケティングが下手だと

誰にも見てもらえないんですよね。

マーケティングで押さえるべき

ポイントとしては次のようなものがあります。

- ターゲットに合わせた発信方法

- コンテンツの差別化戦略

- 効果測定と改善サイクル

これらを理解することで、

的確にコンテンツを届けられるようになります。

例えば、若い女性をターゲットにするなら

Instagramを活用し、ビジネスパーソンなら

LinkedInやTwitterが効果的かもしれません。

また、似たようなコンテンツが

溢れている中で、あなたの

コンテンツだけの「独自の価値」を

明確にすることも大切です。

これはよく「ポジショニング」と

呼ばれるものなんですが、

「私のコンテンツだけの強み」を

はっきりさせることなんです。

それから、数字で効果を測定して

改善していく習慣も重要です。

アクセス数、滞在時間、

コンバージョン率などの指標を

定期的にチェックして、

コンテンツを改善していきましょう。

マーケティングは一朝一夕に

身につくものではありませんが、

少しずつ学び続けることで

確実に成果が出てきますよ。

各ソーシャルメディアの特性を把握する

各ソーシャルメディアには

それぞれ独自の特性があります。

この特性を理解していないと、

せっかくの良いコンテンツも

適切に届かないんですよね。

主なソーシャルメディアの

特徴はこんな感じです。

- Instagram:ビジュアル重視、若年層に人気

- Twitter:短文で速報性が高い

- YouTube:動画コンテンツのプラットフォーム

これらの特性を理解して、

コンテンツを最適化することが大切です。

例えば、Instagramでは

美しい写真や短い動画が効果的ですが、

Twitterでは簡潔で興味を引く

文章が重要になります。

また、各プラットフォームで

活発な時間帯も異なるんです。

Instagramは夜や週末に利用者が増え、

Twitterはニュース性の高い

コンテンツは平日の朝に

反応が良かったりします。

ただし、全てのプラットフォームに

手を出すのではなく、自分の

ターゲットが多く利用している

1〜2つに絞って始めるのがコツです。

それから、各プラットフォームの

アルゴリズムの変化にも

注意を払う必要があります。

例えば、Facebookは友人や家族の

投稿を優先表示するようになり、

ビジネスページの露出が

減少したことがありました。

ソーシャルメディアの特性を

把握して活用することで、

コンテンツの拡散力が

大きく高まりますよ。

コンテンツビジネスで成功するための知識投資法4つ

コンテンツビジネスで稼ぐには、

正しい知識投資が超重要なんです。

今から紹介する4つの方法を

実践するだけで、あなたの成功確率は

グンと上がりますよ。

その4つとは、

- 専門書や教材で体系的に学ぶ

- オンラインコースで実践的スキルを身につける

- セミナーやワークショップで専門家から直接学ぶ

- 業界ネットワークを構築して最新情報を得る

これらの方法は、それぞれ

違った角度から知識を得られるんです。

どれも大切な投資先なので、

順番に詳しく解説していきますね。

専門書や教材で体系的に学ぶ

専門書や教材は、コンテンツビジネスの

基礎知識を効率よく吸収できる宝庫です。

なぜなら、専門家が何年もかけて

集めた知識が整理されているから

すぐに活用できるんですよね。

例えば、

- マーケティングの教科書

- 人気ブロガーの電子書籍

- 実績あるクリエイターの教材

こういった専門書は、

体系的に知識を得られます。

特にコンテンツビジネスを

始めたばかりの人は、

まず全体像を把握するのが大事。

私も最初は何から手をつけていいか

わからなくて困ったんですが、

ある本に出会って道筋が見えました。

その本では「ターゲット設定」から

「収益化の方法」まで順序立てて

説明されていたんです。

ただし、本を買いっぱなしにするのは

もったいないですよ。

大事なのは読んだ後に

実際に行動することなんです。

例えば、章ごとにメモを取って

自分のビジネスに当てはめてみる。

そうすれば、知識が

自分のものになりますからね。

専門書や教材で学ぶことで、

コンテンツビジネスの土台を

しっかり固めることができるんです。

オンラインコースで実践的スキルを身につける

オンラインコースは、

実践的なスキルを手に入れる

最短ルートと言えます。

というのも、動画や演習を通じて

すぐに使えるテクニックを

学べるからなんですよね。

例えば、

- Udemyの動画編集講座

- noteのライティング特集

- YouTubeの収益化戦略講座

これらは理論だけでなく、

実際の作業手順まで学べます。

私が先月受講した

ライティングコースでは、

魅力的な見出しの作り方から

読者を惹きつける文章構成まで、

細かく解説されていました。

実際に課題を提出して

講師からフィードバックをもらえたのが、

とても役立ったんです。

ここで大切なのは、

自分のレベルや目的に合った

コースを選ぶことですね。

初心者なのに上級者向けの

コースを取ると挫折しやすいし、

逆に基礎がわかっている人が

入門コースを取っても時間の無駄です。

あと、忘れちゃいけないのが、

コースの評価やレビューを

必ずチェックすること。

実際に受講した人の声を

参考にすると失敗が少ないですよ。

オンラインコースの最大の魅力は、

自分のペースで繰り返し学べて、

すぐに実践できる点なんです。

セミナーやワークショップで専門家から直接学ぶ

セミナーやワークショップは、

専門家の生の知識や経験を

直接吸収できる貴重な機会です。

なんといっても、その場で

質問できて、即座にフィードバックが

もらえるのが最大の強みなんですよね。

たとえば、

- コンテンツマーケティングセミナー

- クリエイター向けワークショップ

- 業界トップランナーの講演会

こういった場では、教科書には

載っていない最新情報や

裏話が聞けたりします。

私が先日参加した

YouTuberのワークショップでは、

登壇者が「実は最初の半年は

全然再生数が伸びなかった」と

正直に話してくれたんです。

そして具体的にどうやって

改善していったのかを、

細かく教えてくれました。

こういう失敗談や成功への

道のりは、本ではなかなか

知ることができないですよね。

でもね、ただ参加するだけじゃ

もったいないんです。

メモを取ったり、積極的に

質問したり、他の参加者と

交流したりすることで、

得られる価値が何倍にもなります。

あと、参加前にその専門家について

ちょっと調べておくと、

より深い質問ができますよ。

セミナーやワークショップは

お金も時間もかかりますが、

その分だけ濃密な学びが

得られる場所なんです。

業界ネットワークを構築して最新情報を得る

業界のネットワークを作ることは、

最新のトレンドや成功事例を

いち早く知るための近道です。

これが大事な理由は、

コンテンツビジネスの世界は

日々変化しているからなんですよね。

例えば、

- Facebookグループへの参加

- 業界イベントでの交流

- オンラインコミュニティでの情報交換

こういった場所で人脈を広げると、

様々な情報が入ってきます。

私が所属しているコンテンツ

クリエイターのSlackグループでは、

「このSNSの新機能が効果的だった」

といった情報がリアルタイムで

シェアされているんです。

そのおかげで、公式発表前に

新しい戦略を試せたことも

何度かありました。

でも、ただネットワークに

入るだけじゃダメなんですよ。

大切なのは、自分も積極的に

情報を提供したり、質問に

答えたりすること。

そうやって信頼関係を築くと、

より価値のある情報が

集まってくるようになります。

それに、同じ悩みを持つ人と

つながることで、モチベーションも

保ちやすくなりますしね。

初めは緊張するかもしれませんが、

まずは小さなコミュニティから

参加してみるといいですよ。

業界ネットワークは、お金では

買えない価値ある情報源に

なるんです。

コンテンツ制作に必要な実践的スキル6つ

あなたが作るコンテンツが

見向きもされない理由がわかりますか?

実は優れたコンテンツ制作者には、

誰もが持っている6つの実践スキルがあるんです。

これからご紹介するスキルを身につければ、

あなたのコンテンツは確実に変わります。

その6つのスキルとは、

- 魅力的なライティング技術

- ビジュアルコンテンツの作成力

- 動画・音声コンテンツの編集技術

- 適切な制作ツールの選択と活用

- コンテンツの編集・校正力

- データ分析による効果測定

なんですね。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

基本を押さえれば誰でも習得できるものばかり。

これから各スキルについて、

詳しく解説していきますね。

魅力的なライティング技術を磨く

魅力的なライティング技術とは、

読者の心を動かす文章を書く能力のことです。

この能力があれば、どんなテーマでも

人々を引き込むコンテンツが作れるようになります。

例えば、

- 読者の悩みに共感する書き出し

- わかりやすい言葉選び

- 適切な長さの文と段落

こういった要素が大切なんですよ。

特に書き出しは超重要で、

最初の3秒で読者は続きを読むか決めます。

「今日は晴れています」より

「空が笑っているような晴天でした」の方が

興味をひきますよね。

文章は会話するように書くと、

読者との距離が縮まります。

難しい言葉を使わず、

友達に話すような言葉で書いてみてください。

専門用語が必要なときは、

必ず簡単な言葉で説明を添えましょう。

例えば「SEO対策」と言う代わりに

「検索エンジンで見つけてもらうための工夫」と言い換えるんです。

どんなに素晴らしい情報でも、

読みにくい文章では伝わりません。

だからこそ、ライティング技術は

コンテンツ制作の土台となるスキルなんです。

ビジュアルコンテンツを効果的に作成する

ビジュアルコンテンツの作成とは、

目で見て情報を伝える素材を作ることです。

実は人間の脳は、文字よりも

画像の方が約60,000倍速く処理できるんですよ。

効果的なビジュアルコンテンツには、

- 一目で内容が伝わる画像

- 情報をまとめたインフォグラフィック

- ブランドの世界観を表す写真

- 複雑な情報を簡潔に示す図解

などがあります。

特に重要なのは、コンテンツの

目的に合ったビジュアルを選ぶこと。

例えば料理のレシピなら、

完成品の美味しそうな写真と

工程ごとの写真があると分かりやすいですよね。

初心者でも使いやすいツールとしては、

Canvaがおすすめです。

テンプレートが豊富で、

デザインの知識がなくても

プロっぽい画像が作れちゃいます。

ビジュアルを作る時のポイントは、

シンプルに保つことなんです。

情報を詰め込みすぎると、

かえって伝わりにくくなります。

だからこそ、伝えたいメッセージを

明確にしてからビジュアル制作に取り組みましょう。

動画・音声コンテンツの編集技術を習得する

動画・音声コンテンツの編集技術とは、

視聴者を飽きさせない映像や音声を作る能力です。

今やYouTubeやポッドキャストなど、

動画や音声コンテンツの需要は急増しています。

基本的な編集スキルとしては、

- 不要な部分のカット

- BGMや効果音の挿入

- テロップやキャプションの追加

- 音量バランスの調整

などが挙げられます。

特に大切なのは、最初の

10秒で視聴者の興味を引くことです。

例えば動画の冒頭で

「この動画を見ると○○ができるようになります」

と明確に伝えると続きを見てもらえます。

初心者向けの編集ソフトとしては、

スマホアプリの「CapCut」や

パソコンの「DaVinci Resolve」が使いやすいです。

これらは無料でも十分な

機能が使えるのがいいところ。

音声コンテンツでは、

雑音の少ないクリアな音質が重要です。

静かな環境で録音するか、

編集で雑音を除去する技術を身につけましょう。

編集技術を磨くコツは、

実際に作って公開してみること。

フィードバックをもとに

改善を繰り返すことで、

確実にスキルアップできるんです。

適切な制作ツールを選択して活用する

適切な制作ツールの選択とは、

目的に合った効率的なソフトやアプリを使いこなすことです。

適切なツールを使えば、

作業時間が半分以下になることも珍しくありません。

代表的な制作ツールには、

- ライティング:Google Docs、Notion

- デザイン:Canva、Adobe Photoshop

- 動画編集:CapCut、DaVinci Resolve

- 音声編集:Audacity、GarageBand

などがあります。

特に重要なのは、自分の

スキルレベルに合ったツールを選ぶこと。

例えば、デザイン初心者なら

テンプレートが豊富なCanvaから始めて、

慣れてきたらPhotoshopに挑戦するといいですね。

ツールの選び方のポイントは、

まず無料版や体験版で試してみること。

使いやすさや機能が自分に

合っているか確認してから

有料版の購入を検討しましょう。

最近では、AIを活用した

便利なツールも増えています。

例えば、Jasperのような

AIライティングツールを使えば、

文章の下書き作成が格段に速くなります。

ただし、どんな優れたツールも

使いこなせなければ意味がありません。

だからこそ、少数のツールを

深く学ぶ方が効果的なんです。

コンテンツの編集・校正を徹底する

コンテンツの編集・校正とは、

作ったものを磨き上げて完成度を高める作業です。

この工程を怠ると、せっかくの

良いコンテンツが台無しになってしまいます。

効果的な編集・校正のポイントは、

- 誤字脱字のチェック

- 文章の流れの確認

- 情報の正確さの検証

- 全体の一貫性のチェック

などが含まれます。

特に大切なのは、一度作ったら

時間を置いてから見直すことです。

例えば、文章を書いた翌日に

読み返すと、当日には気づかなかった

問題点が見えてくるものです。

校正ツールとしては、

「Grammarly」や「文賢」などが

便利ですよ。

これらのツールは誤字脱字だけでなく、

文章の読みやすさも改善してくれます。

でも、ツールに頼りすぎるのも危険。

最終的には人間の目で

確認することが大切です。

可能であれば、第三者に

読んでもらうのが理想的。

自分では気づかない視点から

フィードバックをもらえるからです。

編集・校正の徹底が、

プロとアマチュアの差を

決定づけるといっても過言ではありません。

データ分析でコンテンツの効果を測定する

データ分析によるコンテンツ効果測定とは、

数字を基に改善点を見つける作業のことです。

どんなに素晴らしいコンテンツでも、

効果を測定しなければ改善できません。

基本的な分析指標としては、

- PV数(ページビュー)

- 滞在時間

- 直帰率

- コンバージョン率

- エンゲージメント率

などがあります。

特に重要なのは、単なる数字ではなく

その背景を理解することです。

例えば、PV数が多くても

滞在時間が短いページがあれば、

タイトルは魅力的だけど内容が期待と

違っている可能性があります。

分析ツールとしては、

「Googleアナリティクス」が

最も一般的で使いやすいです。

無料なのに詳細なデータが

取得できるのが魅力ですね。

データを見る頻度としては、

最低でも週に1回は確認するのがおすすめ。

定期的にチェックすることで、

トレンドや変化に気づきやすくなります。

ただし、数字だけを追いかけると

本質を見失うことも。

最終的には「読者にとって価値ある

コンテンツか」という視点を

忘れないことが大切です。

データ分析を習慣化することで、

コンテンツの質は確実に向上していきます。

自分に最適な知識に投資するための5つの基準

知識投資で失敗する人の

多くは選び方を間違えています。

あなたの時間とお金を

最大限活かすための基準を

今回はお伝えしますね。

その5つの基準とは、

- キャリア目標に合った知識を見極める

- 現在のスキルギャップを正確に分析する

- 業界のトレンドを常にチェックする

- 日常の問題解決に役立つ情報を選ぶ

- 人間関係構築に必要なスキルを重視する

という内容です。

この基準をしっかり押さえておけば、

無駄な学びを避けられますよ。

それぞれの基準について

詳しく解説していきますね。

キャリア目標に合った知識を見極める

キャリア目標に合った知識こそが

最も価値ある投資先なんです。

なぜなら、目指す場所に必要な

道具を手に入れるようなものだからです。

例えば、

- マーケターになりたいならデータ分析スキル

- 経営者を目指すなら財務知識

- エンジニアを目指すならプログラミング言語

こんな風に目標によって

必要な知識は全然違います。

もっと具体的に言うと、

Webデザイナーになりたいなら

HTML/CSSの基礎よりも先に

デザインの原則を学ぶべきではないですよね。

順番を間違えると遠回りになって

時間もお金も無駄にしてしまいます。

ここで大事なのは、目標を

できるだけ具体的にすることです。

「いつか起業したい」より

「2年後にWebサービスを立ち上げる」の方が

必要な知識が明確になって

投資の判断がしやすくなりますよ。

だからこそ、まずは自分の

キャリア目標を明確にしましょう。

現在のスキルギャップを正確に分析する

自分のスキルギャップを知ることは

効率的な知識投資への第一歩です。

なぜなら、すでに持っているものに

お金をかけても意味がないからですね。

例えば、

- 基礎がわかっているのに入門書を買う

- 得意なことに更に時間をかける

- 必要のないスキルを磨く

こういった無駄な投資を

避けることができます。

スキルギャップを見つけるには、

自分の現状を正直に評価することが大切。

例えば、プレゼンが苦手なら

「話し方」より先に「資料作り」を学ぶとか。

苦手なところから逃げずに

向き合うことが成長への近道なんです。

ちなみに、自己分析が難しい場合は

信頼できる人に率直な意見をもらうのも手です。

上司や先輩、メンターなどに

「私のどこが足りないと思いますか?」と

勇気を出して聞いてみると

思わぬ発見があるかもしれません。

自分のスキルギャップを正確に把握して、

そこを埋める知識に投資しましょう。

業界のトレンドを常にチェックする

業界のトレンドを押さえることは

将来の自分への保険のようなものです。

だって、時代遅れの知識だけでは

あっという間に取り残されちゃいますからね。

例えば、

- AIの進化によるスキル需要の変化

- 働き方改革による新しい仕事のスタイル

- サステナビリティへの注目度の高まり

こういった変化を見逃さないことが

大切なんですよ。

特に今の時代は変化のスピードが速いので、

昨日の常識が今日には通用しないことも。

例えば、マーケティング業界なら

SEO対策の方法は毎年のように変わりますし、

プログラミングなら新しい言語や

フレームワークが次々と登場します。

トレンドをチェックする方法としては、

業界専門メディアを定期的に読んだり、

SNSで影響力のある人をフォローしたり、

オンラインコミュニティに参加するのがおすすめ。

あとは、年に数回は業界の

カンファレンスや勉強会に参加すると

最新情報がキャッチできて

人脈も広がって一石二鳥ですよ。

トレンドを押さえた知識投資が

将来の自分を守ってくれるんです。

日常の問題解決に役立つ情報を選ぶ

すぐに使える知識こそ

最も価値のある投資先です。

なぜなら、実践できる知識は

記憶にも定着しやすいからなんですよね。

例えば、

- 毎日の業務を効率化する方法

- よくあるトラブルの解決策

- 時間管理のテクニック

こういった知識は投資した分だけ

すぐに見返りが得られます。

実際に私も、Excel関数の使い方を

学んだときは目から鱗でした。

今まで1時間かけていた作業が

10分で終わるようになったんです。

この時間の節約が毎日積み重なると

年間で何十時間も浮いてきますよね。

問題解決型の知識を選ぶコツは、

「今の自分の悩みは何か」を

常に意識しておくことです。

例えば、「会議が長引いて困る」なら

ファシリテーションスキルを学んだり、

「企画書が通らない」なら

プレゼン技術を磨いたりするわけです。

日常の小さな問題を解決できる知識は

すぐに実感できる成果をもたらします。

人間関係構築に必要なスキルを重視する

人間関係のスキルは

どんな職業でも必須の投資先です。

なぜって、どんなに専門知識があっても

人と上手く協働できないと価値が半減するから。

例えば、

- 効果的なコミュニケーション方法

- 交渉術や説得のテクニック

- チームワークを高めるスキル

こういった「ソフトスキル」は

どんな仕事にも応用がきくんです。

特に面白いのは、専門知識は

時代とともに古くなることがありますが、

人間関係のスキルは

何十年経っても価値が下がらないこと。

例えば、「How to Win Friends and

Influence People」という本は

1936年に書かれたものですが、

今でも多くのビジネスパーソンに読まれています。

人間の本質はそう簡単には

変わらないということですね。

ただし、人間関係のスキルは

本を読むだけでは身につきません。

実践あるのみなので、

学んだことをすぐに試してみる姿勢が大切。

例えば、「傾聴のスキル」を学んだなら

次の会話で意識して相手の話を聴いてみるとか。

人間関係のスキルへの投資は

長い目で見ると最も高いリターンをもたらします。

知識投資の効果を最大化する3つの方法

あなたの時間とお金を投資して得た知識、

実はその9割が無駄になってるかも。

でも大丈夫、効果を最大化する方法を

これから詳しく解説していきます。

そのポイントは、

- コンサルタントの専門知識を活用する

- 実践的な経験と理論を組み合わせる

- 学んだ知識を即座に応用する

この3つなんです。

これらを意識するだけで、

あなたの知識投資は大きく変わります。

知識を得るだけでなく、

それを本当の力に変えるコツです。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

コンサルタントの専門知識を活用する

コンサルタントの専門知識を活用すると、

知識投資の効果が何倍にも膨らみます。

なぜかというと、コンサルタントは

すでに成功への近道を知っているからなんです。

例えば、

- 独学では気づけない盲点を指摘してくれる

- 業界の最新トレンドを教えてくれる

- あなた専用の学習プランを立ててくれる

このように、専門家の知恵を

借りることができるんですね。

特に重要なのは、コンサルタントが

あなたの弱点を見抜いてくれること。

自分では気づかない部分を

的確に指摘してもらえるんです。

私も以前、マーケティングを独学していたとき、

全然成果が出なくて悩んでいました。

でも、コンサルタントに相談したら

「そもそもターゲット設定が間違ってる」

と一瞬で問題点を指摘されたんです。

これって、独学だと

何ヶ月も気づけなかったかもしれません。

だからこそ、知識投資をするなら

専門家の力を借りることが大切。

時間とお金の無駄を省きながら、

最短で成果を出せる方法なんです。

実践的な経験と理論を組み合わせる

実践と理論をバランスよく学ぶと、

知識が本当の意味で身につきます。

これ、すごく大事なポイントで、

どちらか一方だけだと効果半減なんです。

たとえば、

- 本だけ読んでも実践しないと忘れる

- 実践だけで理論がないと応用が効かない

- 両方あると知識が立体的になる

こういった理由から、

両方をセットで学ぶ必要があるんですね。

理論は「なぜそうなるのか」という

根本的な理解を与えてくれます。

一方で実践は、その理論が

実際にどう働くかを体感させてくれる。

ちょっと具体的な例を挙げると、

料理の勉強をするとします。

レシピ本だけ読んでも美味しい料理は

作れるようになりませんよね。

かといって、ただ見よう見まねで

作るだけでも上達は遅いです。

理論(レシピの知識)と実践(実際に作ること)を

組み合わせることで初めて料理の腕が上がる。

これは仕事のスキルアップでも

まったく同じことが言えるんです。

だから、知識を得たら必ず実践する。

そして実践したら理論に戻って振り返る。

このサイクルを作ることで、

知識投資の効果は最大化されます。

学んだ知識を即座に応用する

学んだ知識はすぐに使わないと、

あっという間に忘れてしまいます。

これ、脳科学的にも証明されていて、

使わない知識は捨てられるんですよね。

例えば、

- 新しい知識を24時間以内に使ってみる

- 誰かに教えてみる

- 実際の問題解決に応用してみる

こうした行動が、知識を

定着させるカギになります。

特に重要なのは「教える」という行為。

誰かに説明するために整理すると、

自分の理解も深まるんです。

私も新しいことを学んだら、

必ずブログに書いたり友人に話したりします。

そうすると「あれ?ここ説明できないな」

という部分が見つかって、

もう一度学び直すきっかけになるんです。

また、実際の問題に応用することで、

知識が生きた形で身につきます。

たとえば、マーケティングを学んだなら

すぐに自分のSNSに応用してみる。

プログラミングを学んだなら

小さなアプリを作ってみる。

このように「すぐに使う」ことが、

知識投資の効果を何倍にも高めるんです。

学んだらすぐ使う、

これが知識を本物にする最短ルートです。

知識投資で避けるべき4つの失敗パターン

知識投資で失敗する人には

明確な共通点があります。

この失敗パターンを知っておけば、

無駄な時間とお金を節約できますよ。

避けるべき失敗パターンは以下の4つです:

- トレンドだけを追いかけてしまう

- 自分に不要な情報に時間を費やす

- 学んだ知識を実践しない

- 継続的な学習を怠る

これらは知識投資をする人なら

誰もが一度は陥りがちな罠です。

でも大丈夫、これから

具体的な対策も含めて

それぞれ詳しく

解説していきますね。

トレンドだけを追いかけてしまう

トレンドだけを追いかけると、

本当に必要な知識が身につかないんです。

なぜなら、トレンドは次々と

変わっていくものだからなんですよね。

例えば、

- 「今話題のAIツールを全部試してみた!」

- 「最新のマーケティング手法を学んだ!」

- 「新しいSNSの使い方をマスターした!」

こういう情報ばかり追いかけていると、

結局何も深く理解できません。

もっと具体的に言うと、

ChatGPTが出たときに飛びついて、

次にMidjourneyが流行ると

そっちに移って、また次の新しい

ツールが出ると乗り換える…

という繰り返しになりがちです。

大切なのは、トレンドの中から

自分の目標に関連するものを

選んで深掘りすることです。

そうしないと表面的な知識だけで

終わってしまいます。

トレンドを知ることは大事ですが、

それだけに振り回されないようにしましょう。

自分に不要な情報に時間を費やす

自分に不要な情報に時間を使うのは、

知識投資における最大の無駄遣いです。

これは自分の目標や現状を

正確に把握していないと起こりがちなんですよ。

たとえば、

- 仕事に全く関係ない分野の本を読みまくる

- 自分のビジネスに活かせない講座に参加する

- 今の状況では使えないスキルを学ぶ

こんな状況に陥っていませんか?

これじゃあ時間もお金も無駄になります。

具体的な例を挙げると、

プログラミングの基礎も分からないのに

最先端のAI開発の講座を

受けてしまうようなものです。

ステップを飛ばして難しすぎる

内容に手を出すと挫折するだけです。

知識投資を始める前に、

「これは本当に自分に必要か?」と

立ち止まって考えることが

とても重要なんですよ。

自分の目標達成に直結する

知識だけを選ぶようにしましょう。

学んだ知識を実践しない

学んだ知識を実践しないのは、

お風呂に入らずにシャンプーだけ買うようなものです。

どれだけ良い情報を得ても、

行動しなければ何も変わらないんですよね。

例えば、

- 本を読むだけで満足してしまう

- セミナーで学んだことをメモだけで終わらせる

- 新しい知識を仕事や生活に取り入れない

こういう状態では、

知識は頭の中だけで眠ったままです。

もっと具体的に言うと、

ブログの書き方の本を10冊読んでも、

実際に1記事も書かなければ

ライティングスキルは上がりません。

学んだことはすぐに小さくても

実践することが大切なんです。

知識と実践はセットです。

「知る」だけでなく「やる」まで

含めて初めて知識投資の

効果が現れるんですよ。

学んだらすぐに使う、

これを習慣にしましょう。

継続的な学習を怠る

継続的な学習を怠ると、

せっかく得た知識も古くなってしまいます。

特に今の時代は情報の

寿命がどんどん短くなっているんですよね。

たとえば、

- 一度学んだら終わりと思ってしまう

- 定期的なアップデートをしない

- 新しい情報をチェックする習慣がない

このような状態だと、

知識の鮮度が落ちていきます。

具体的に言うと、5年前に

SEOについて学んだきりだと、

今のGoogleアルゴリズムに

対応できなくなっています。

古い知識のままでは、

むしろ逆効果になることも。

学びは一度きりではなく、

少しずつでも継続することが大切です。

例えば私の友人は毎朝15分だけ

業界のニュースをチェックする

習慣をつけていて、少ない時間でも

コンスタントに情報をアップデートしています。

継続的な学習こそが、

知識投資の本当の価値を生み出すんです。

お金の使い方を見直すべき5つの理由

お金の使い方を見直すだけで、

あなたの人生は劇的に変わります。

この記事を最後まで読めば、

お金の本当の価値と使い方が分かるようになりますよ。

その5つの理由が、

- 人生が劇的に変わる可能性が広がるから

- 知識投資が将来的なリターンを生むから

- 経済的な安心感が成功の基盤になるから

- 無駄な支出を減らして資産形成ができるから

- 自己成長のための資金を確保できるから

なんです。

この5つを理解するだけで、

お金との付き合い方が一変します。

お金は使い方次第で、

あなたの味方にも敵にもなるんですよ。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきますね。

人生が劇的に変わる可能性が広がるから

お金の使い方を見直すと、

思いもよらない可能性が開けてきます。

なぜなら、正しいお金の使い方は

新しい扉を次々と開いてくれるからなんです。

例えば、

- 行きたかった場所への旅行ができる

- 学びたかったスキルを習得できる

- 挑戦したかったことに踏み出せる

こういった経験は、

あなたの視野を広げてくれますよね。

特に新しい経験への投資は、

思考の幅を広げてくれるんです。

例えば海外旅行に行くことで、

違う文化や価値観に触れられますよね。

それによって「こんな生き方もあるんだ」と

新しい発見があるかもしれません。

でもね、こういう経験って

ただお金を使えばいいってものじゃないんです。

何にお金を使うかを

しっかり考えることが大切なんですよ。

無計画にお金を使っていると、

せっかくの機会を逃してしまいます。

だからこそ、お金の使い方を見直すと

人生が劇的に変わる可能性が広がるんです。

知識投資が将来的なリターンを生むから

知識にお金を使うことは、

実は最高の投資なんです。

これは単なる出費ではなく、

将来何倍にもなって返ってくるものだからです。

たとえば、

- 良い本を読むことでアイデアが生まれる

- オンライン講座で新しいスキルが身につく

- セミナーで人脈が広がる

こういった知識投資は、

すぐに効果が出ないかもしれません。

でも長い目で見ると、

大きなリターンを生み出すんです。

例えば5,000円の本を読んで

100万円のアイデアが生まれることもあります。

あるいは3万円のセミナーで

生涯の友人や仕事仲間ができるかもしれません。

ここで大事なのは、

「消費」と「投資」の違いを理解することです。

ただ楽しむためだけのお金の使い方は

一時的な喜びで終わってしまいます。

でも知識や学びにお金を使うと、

それはずっとあなたの中に残るんですよ。

だからこそ、知識投資は

将来的な大きなリターンを生むんです。

経済的な安心感が成功の基盤になるから

お金の使い方を見直すと、

心の余裕が生まれてきます。

それは経済的な安心感が、

チャレンジするための土台になるからなんです。

例えば、

- 緊急資金があれば思い切った決断ができる

- 貯金があると精神的なストレスが減る

- 経済的余裕があれば長期的な視点で考えられる

こういった安心感は、

成功するための大きな武器になります。

お金の心配がないと、

創造的なアイデアが浮かびやすくなるんです。

実際、多くの成功者は

まず経済的な安定を確保してから、

大きなチャレンジに

踏み出していることが多いんですよ。

ここで気をつけたいのは、

ただお金を貯めることが目的ではないってこと。

安心感を得るための

適切な資金計画が重要なんです。

無理な節約で生活の質を

下げすぎるのもよくありません。

バランスを取りながら、

経済的な安心感を育てていくことが大切です。

だからこそ、お金の使い方を見直して

経済的な安心感を得ることが成功の基盤になるんです。

無駄な支出を減らして資産形成ができるから

お金の使い方を見直すと、

気づかなかった無駄遣いが見えてきます。

その無駄を減らすことで、

将来のための資産を増やせるんですよ。

例えば、

- 使っていないサブスクを解約する

- 外食を週1回減らして自炊する

- 衝動買いをやめて計画的に買い物をする

こういった小さな見直しが、

大きな違いを生み出します。

月に5,000円の無駄を省けば、

年間で6万円も節約できますよね。

これを投資に回せば、

複利効果で何年後かには大きな資産になります。

あるママ友は毎日のコーヒーを

自分で淹れる習慣に変えただけで、

年間で5万円以上も

節約できたと言っていました。

でも大切なのは、

「ケチケチすること」ではないんです。

価値のないものへの支出を減らし、

価値あるものにお金を使うことなんですよ。

自分にとって本当に大切なものを

見極める目を養うことが重要です。

だからこそ、無駄な支出を減らすことで

着実な資産形成ができるようになるんです。

自己成長のための資金を確保できるから

お金の使い方を見直すと、

自分を成長させるための資金が生まれます。

これは将来の自分への

最高の贈り物になるんですよ。

例えば、

- 新しい趣味にチャレンジできる

- 資格取得のための勉強ができる

- 心身の健康を維持するための投資ができる

こういった自己成長への投資は、

あなたの人生を豊かにしてくれます。

特に健康や学びへの投資は、

何歳になっても価値があるものです。

例えばヨガ教室に通うことで

健康になりながら新しい友達もできるかもしれません。

また、プログラミングスクールに通えば

新しい仕事のチャンスが広がるかもしれませんね。

ここで大事なのは、

「今の自分」と「将来の自分」のバランスです。

今の楽しみを全部我慢する必要はなく、

将来の自分のための投資も大切にすることです。

計画的にお金を使うことで、

両方を叶えることができるんですよ。

だからこそ、お金の使い方を見直すことで

自己成長のための資金を確保できるんです。

効果的なお金の使い方7つのステップ

お金の使い方を変えるだけで、

人生が劇的に好転する可能性があります。

正しい使い方を知れば、

将来の自分に大きな恩恵をもたらせるんです。

これから紹介する7つのステップは:

- STEP1. 現在の支出パターンを分析する

- STEP2. 無駄な出費を特定する

- STEP3. 優先順位を明確にする

- STEP4. 知識投資の予算を設定する

- STEP5. 食費と娯楽費のバランスを見直す

- STEP6. 投資計画を立てる

- STEP7. 定期的に使い方を評価する

これらのステップは単なる節約術ではなく、

お金をあなたの味方にする方法なんです。

お金は使い方次第で、

あなたの夢を叶える強力な道具になります。

それでは、具体的に

各ステップを見ていきましょう。

STEP1. 現在の支出パターンを分析する

まずは自分のお金がどこに流れているのか、

きちんと把握することが第一歩です。

なぜなら、見えないものは

コントロールできないからなんですよね。

例えば、

- 月々のコンビニ支出が予想以上に多い

- サブスクの合計額が思ったより高額

- 小さな買い物の積み重ねが大きな金額になっている

こういった事実に

気づくことが大切です。

特に驚くのが、スマホの決済履歴を

さかのぼって見てみると「えっ、こんなに使ってたの?」

と驚くことがよくあります。

私の友人は分析してみたら、

月に2万円以上をコーヒーショップで

使っていたことに気づいたんです。

お金の流れを把握するには、

家計簿アプリを使うのが便利です。

最近は自動で支出を分類してくれる

アプリもたくさんあるので、

手間をかけずに始められます。

このステップで大事なのは、

ただ記録するだけでなく、

パターンを見つけることなんです。

現在の支出パターンを知ることで、

次のステップへの土台ができるんですよ。

STEP2. 無駄な出費を特定する

支出パターンが分かったら、

次は「本当に必要?」と自問自答する番です。

この作業が実は一番難しいんですが、

正直に自分と向き合うことが大切なんです。

例えば、

- 使っていないサブスクリプション

- 衝動買いした洋服や雑貨

- 高すぎる携帯プラン

こういった支出は

見直す余地がありますよね。

特に注目したいのが「定期的な小さな出費」です。

月500円のサービスでも年間6,000円、

10年で6万円になるんですよ。

先日、私は自分のサブスク全部を

リストアップしてみたんです。

すると月に8,000円以上も払っていて、

その半分は全然使ってないことに気づきました。

でもね、無駄を省くといっても

自分の楽しみを全部削るのは逆効果。

大切なのは「この支出は自分の人生に

価値を加えているか?」という

基準で判断することなんです。

無駄な出費を特定できれば、

その分を本当に大切なことに

回せるようになりますよ。

STEP3. 優先順位を明確にする

お金の使い方で最も重要なのは、

あなたの価値観に基づいた優先順位付けです。

なぜって、優先順位がないと

目の前の欲求に流されがちだからなんですよね。

例えば、

- 将来の安定vs今の楽しみ

- 知識への投資vs物質的な満足

- 経験を得ることvs所有すること

このような選択を

意識的に行うことが大切です。

特に大事なのは「自分にとっての成功」を

定義することです。お金持ちになることが

目標なのか、それとも自由な時間が欲しいのか。

私の場合、以前は高級品を買うことに

お金を使っていましたが、今は知識や

経験を得ることを優先しています。

優先順位を決めるときは、

5年後、10年後の自分をイメージすると

良い判断ができますよ。

「この使い方は未来の自分を

幸せにするだろうか?」と

問いかけてみてください。

優先順位が明確になれば、

お金の使い方に迷いがなくなり、

後悔も少なくなるんです。

STEP4. 知識投資の予算を設定する

知識への投資は、

最も高いリターンを生む支出なんです。

これは単なる言い回しじゃなくて、

実際にそうなんですよね。

例えば、

- 本や講座で得た知識

- セミナーやワークショップでの学び

- オンライン講座での新しいスキル習得

これらは将来の収入アップに

直結することが多いです。

特に印象的だったのは、ある起業家の話。

彼は毎月収入の10%を必ず学びに

投資するというルールを20代から

続けていて、それが大きな成功につながったそうです。

私も実践してみて、3万円の

ライティング講座に参加したことで、

後に10倍以上のリターンを得られました。

知識投資の予算を決めるときは、

「これは費用ではなく投資だ」という

マインドセットが重要です。

月の収入から一定割合(例えば5~10%)を

自動的に知識投資に回すようにすれば、

継続的な成長が期待できます。

知識投資に予算を設定することで、

あなたの市場価値を高め、

長期的な経済的自由につながるんです。

STEP5. 食費と娯楽費のバランスを見直す

食費と娯楽費は、

多くの人の家計で大きな割合を占めています。

でもここを少し見直すだけで、

大きな余裕が生まれるんですよね。

例えば、

- 外食の回数を週1回減らす

- 映画は毎回ではなくたまに見る

- 食材を無駄にしない工夫をする

こういった小さな調整が

積み重なると大きな差になります。

特に効果的なのが「メリハリをつける」こと。

毎日ちょっとずつ贅沢するより、

たまに思い切り楽しむ方が

満足度が高いことが多いんです。

友人は「外食予算カレンダー」を作って、

月に2回の特別な外食を楽しみにして、

他の日は自炊するようにしたら、

食費が半分になったと言っていました。

バランスを見直す際は、

「削る」だけでなく「代替する」

発想も大切です。

例えば高いジムの代わりに

公園でのランニングに切り替えるなど、

お金をかけずに同じ効果を得る方法を

考えてみましょう。

食費と娯楽費のバランスを見直すことで、

生活の質を落とさずに

貯蓄や投資に回せるお金が増えるんです。

STEP6. 投資計画を立てる

貯めたお金を眠らせておくより、

賢く増やす方法を考えることが重要です。

これは難しそうに聞こえますが、

基本を押さえれば誰でも始められるんですよ。

例えば、

- 少額から始める積立投資

- 複利の力を活かした長期運用

- リスク分散を意識した資産配分

こういった基本原則を

理解することから始めましょう。

特に大切なのは「早く始めること」です。

20代で月1万円の投資を始めるのと、

40代で始めるのとでは、

リタイア時の資産に何倍もの差がつきます。

私自身、投資を始めたのは30代からでしたが、

「もっと早く始めていれば」と

何度も思いました。

投資計画を立てるときは、

自分の知識レベルに合わせて

無理のない範囲で始めることが大切です。

最初は投資信託やインデックスファンドなど、

プロが運用してくれる商品から

検討してみるといいでしょう。

投資計画を立てることで、

インフレに負けない資産形成が

可能になるんですよ。

STEP7. 定期的に使い方を評価する

お金の使い方は一度決めたら終わり、

というものではありません。

定期的に見直して調整することが、

長期的な成功の秘訣なんです。

例えば、

- 3ヶ月ごとの支出レビュー

- 年1回の大きな見直し

- 人生の転機ごとの計画の再評価

こういったサイクルを

作ることが大切です。

特に意識したいのが「目標達成度の確認」です。

「知識投資を増やす」と決めたなら、

実際にどれだけ実行できたか検証しましょう。

私は毎年12月に「お金の大掃除」として、

その年の支出と投資を全部振り返り、

翌年の計画を立て直しています。

評価するときのポイントは、

数字だけでなく「満足度」も

含めることです。

節約しすぎて生活が苦しいなら、

それは良い使い方とは言えません。

バランスを見直しましょう。

定期的な評価を続けることで、

あなたのお金の使い方は

どんどん洗練されていきますよ。

お金の使い方で失敗しないための4つの注意点

お金の使い方を間違えると、

あなたの人生はどんどん苦しくなります。

でも正しく使えば、

お金はあなたの味方になるんです。

正しいお金の使い方には、

以下の4つのポイントがあります。

- 衝動買いを避けること

- 見栄のための支出を控えること

- 投資と消費の違いを理解すること

- 長期的な視点で判断すること

この4つを意識するだけで、

お金の悩みが減っていきますよ。

お金は使い方次第で、

あなたの人生を大きく変える力を持っています。

それじゃあ、詳しく

一つずつ解説していきますね。

衝動買いを避けること

衝動買いは財布の大敵で、

気づかないうちにお金を吸い取っていきます。

なぜなら、感情に任せた買い物は

後悔することが多いからなんです。

例えば、こんな衝動買いが

よくありますよね。

- セールで必要ないものを買ってしまう

- ストレス解消のためのショッピング

- SNSで見かけたものをすぐ購入する

特にスマホがあれば

ワンクリックで買い物できる時代。

欲しいと思った瞬間に

ポチッとできてしまうんですよね。

こういう衝動買いを防ぐには、

「24時間ルール」が効果的です。

欲しいものがあったら、

まず24時間待ってみるんです。

そうすると冷静になって、

「本当に必要かな?」と考えられます。

衝動買いを減らすだけで、

月に数万円の節約になることも。

だからこそ、買い物の前には

少し立ち止まる習慣をつけましょう。

見栄のための支出を控えること

見栄のための支出は、

実は自分の幸せに繋がらないんです。

他人の目を気にした買い物は、

一時的な満足しか得られないからですね。

よくある見栄の支出には

こんなものがあります。

- 高級ブランド品の購入

- 自分の収入に見合わない外食

- SNSに投稿するための旅行

これらは周りからの

評価を得るための支出。

でも実は、そういう支出って

本当の満足感には繋がらないんですよ。

なぜかというと、他人の

反応は一瞬で終わるからです。

代わりに、自分自身が

本当に価値を感じるものにお金を使うこと。

例えば、好きな趣味や

健康維持のための支出は、

長期的な幸福感に

つながりやすいんです。

見栄を張るための支出を減らせば、

本当に大切なことにお金を使えるようになります。

投資と消費の違いを理解すること

投資と消費の違いを理解することは、

お金の使い方の基本中の基本なんです。

この違いがわかれば、

どんな支出が自分を豊かにするか見えてきます。

簡単に言うと、

こんな違いがあります。

- 消費:使ったらなくなるもの

- 投資:将来リターンが期待できるもの

例えば、ファストフードは

食べたらそれで終わりですよね。

でも料理の本を買って

自炊の技術を学ぶのは投資です。

なぜなら、その知識は

ずっと使えるからなんですよ。

特に知識への投資は

とても大切です。

本を読んだり、セミナーに参加したり、

オンライン講座で学んだりすること。

これらは見た目では消費に

見えるかもしれませんが、

実は自分の可能性を

広げる投資なんです。

消費と投資のバランスを意識して、

将来のためにもお金を使いましょう。

長期的な視点で判断すること

長期的な視点でお金を使うと、

短期的な喜びに振り回されなくなります。

5年後、10年後の自分を

イメージしながら判断することが大切なんです。

長期的な視点で考えると、

こんな変化が生まれます。

- 衝動的な買い物が減る

- 将来の安心のための貯蓄が増える

- 自己成長への投資が自然とできる

たとえば、新しいスマホを

毎年買い換えるのは短期的な判断。

でもその分のお金を

スキルアップに使えば、

数年後には収入アップに

つながるかもしれません。

長期的な視点を持つには、

ライフプランを立てるといいですよ。

「5年後にはどうなっていたいか」

「老後はどんな生活がしたいか」

こういうことを考えながら

お金を使うと、無駄遣いが減ります。

長期的な目標があれば、

日々の小さな決断も変わってくるんです。

正しい情報を見極める5つの方法

ネット上には嘘の情報が

あふれかえっています。

間違った情報を信じてしまうと、

大切な時間やお金を無駄にしてしまいます。

そこで役立つのが、

- 情報源の信頼性を確認する

- 複数のソースでクロスチェックする

- 更新日時が最新かどうか確認する

- 専門家の意見を参考にする

- レビューや評価をチェックする

という5つの方法です。

これらの方法を使えば、

正しい情報を見分けられるようになります。

それぞれの方法について、

詳しく解説していきますね。

情報源の信頼性を確認する

情報源が信頼できるかどうかは、

情報の質を決める最も大切なポイントです。

なぜなら、出所がしっかりしていない情報は

根拠が薄く、間違っている可能性が高いからなんです。

例えば、

- 公式サイトからの情報か

- 専門家や研究機関が発表したものか

- 実績のあるメディアの記事か

このような点をチェックすると

信頼性が高い情報かどうかわかります。

もっと具体的に言うと、

政府機関のサイトや大学の研究発表、

長年続いている新聞社の記事などは

比較的信頼できる情報源と言えます。

反対に、運営者が不明なサイトや、

誰でも編集できるウィキ系のサイトは

注意が必要なんですよ。

ちなみに、URLを見るのも

良い方法なんです。

「.gov」や「.edu」などのドメインは

政府や教育機関を表していて、

信頼性が高いことが多いです。

情報源の信頼性を確認することで、

デマや間違った情報に惑わされずに

正しい判断ができるようになります。

複数のソースでクロスチェックする

複数の情報源で同じ内容を

確認することは超重要です。

なぜかというと、一つの情報源だけでは

偏りや間違いがある可能性があるからなんですね。

複数の場所で確認すれば、

情報の正確性がグンと上がります。

例えば、

- 違うメディアでも同じ内容が書かれているか

- SNSと公式発表で矛盾がないか

- 専門家の間で意見が一致しているか

こういった点をチェックすると

情報の信頼性がわかりやすくなります。

実際にやってみると、

ある健康法について調べるとき、

医療サイト、健康雑誌、医師のブログなど

複数の場所で確認すると安心ですよね。

もし情報が食い違っていたら、

それは「まだ確定していない情報」か

「どこかに間違いがある情報」と

考えるべきなんです。

特に大事なことを判断するときは、

最低3つ以上の情報源で

クロスチェックすることをおすすめします。

私の友達は家電を買うとき、

必ず3つの比較サイトを見て

共通して評価の高い製品を選ぶんですが、

失敗がほとんどないそうです。

このように複数のソースで確認することで、

より確かな情報に基づいた

判断ができるようになるんです。

更新日時が最新かどうか確認する

情報の鮮度を確認することは、

正確な判断をするために欠かせません。

というのも、古い情報は

すでに状況が変わっていることが

多いからなんですよね。

特にテクノロジーや医療、法律など

変化の速い分野では重要です。

例えば、

- 記事の公開日や更新日は最近のものか

- 最新の研究や法改正を反映しているか

- 「最終更新日」の表示があるか

こういった点に注目すると

情報が最新かどうかわかります。

具体的に言うと、

2年前のスマホの使い方記事は

今のOSには合わないかもしれませんし、

コロナ前の旅行情報は

現在の状況とは違うことが多いです。

時には古い記事でも

基本的な知識は役立つこともありますが、

それが今も通用するのか

別の情報源で確認するといいですね。

私自身、料理レシピを見るとき、

コメント欄をチェックして

「最近作った人の感想」を見ることで、

情報が今でも有効かを確認しています。

情報の日付をしっかり確認することで、

時代遅れの対応をせずに済み、

最新の状況に合った判断ができます。

専門家の意見を参考にする

専門家の意見を取り入れることは、

情報の質を高める確実な方法です。

なぜなら、その分野を深く研究している人の

見解は信頼性が高いからなんですね。

素人の意見よりも専門的な知識に

基づいた情報を得ることができます。

例えば、

- その人の経歴や実績は確かか

- 関連する資格や学位を持っているか

- 業界内での評判はどうか

こういった点を確認すると

本当の専門家かどうかわかります。

実際の例を挙げると、

健康情報なら医師や栄養士、

投資なら証券アナリストや

ファイナンシャルプランナーなど、

各分野の専門家の意見は参考になります。

ただし、専門家でも意見が

分かれることもあるので、

複数の専門家の見解を

比較することも大切です。

SNSでは誰でも専門家を

名乗れるので注意が必要です。

私の知り合いは健康食品を買う前に、

必ず栄養学の専門家のブログを

チェックするようにしていて、

怪しい商品に騙されずに済んでいます。

専門家の意見を参考にすることで、

表面的な情報に惑わされず、

より深い理解に基づいた

判断ができるようになります。

レビューや評価をチェックする

他の人の経験や評価を見ることは、

情報の信頼性を確かめる良い方法です。

なぜかというと、実際に試した人の

生の声は価値ある情報だからなんですよね。

特に商品やサービスを

選ぶときには欠かせません。

例えば、

- 星評価やレビュー数は十分にあるか

- 良い評価と悪い評価のバランスはどうか

- 具体的な使用感や効果が書かれているか

こういった点に注目すると

信頼できるレビューかどうかわかります。

具体的には、Amazonの商品レビューや、

Google Mapのお店の評価、

アプリのダウンロードページの

コメント欄などが参考になります。

でも、レビューの中には

ステマや嘘の評価もあるので、

極端に良いレビューばかりなら

少し疑ってみる必要があります。

特に「中間的な評価」や

「改善点も書かれたレビュー」は

バランスが取れていて信頼性が高いです。

私の場合、新しいサービスを

試す前には必ず悪い評価も

チェックするようにしています。

そうすることで、自分にとって

重要な問題点かどうかを

判断できるからです。

レビューや評価をしっかり確認することで、

他の人の失敗から学び、

より賢い選択ができるようになります。

自分に合った情報を選ぶための4つの基準

情報があふれる現代では、

何を信じればいいか迷ってしまいますよね。

自分に合った情報を選ぶための

基準さえ知っていれば、混乱せずに済みます。

その基準が次の4つです。

- 自分のビジネスステージに合っているか考える

- 実践できる難易度かどうか判断する

- 自分のリソースで実現可能か検討する

- 目標達成に直接役立つか見極める

これらの基準を使えば、

あなたに本当に必要な情報だけを選べるようになります。

情報に振り回されず、

自分のペースで成長できるんですよ。

では、それぞれの基準について

詳しく解説していきますね。

自分のビジネスステージに合っているか考える

ビジネスのステージに合った情報を選ぶことが、

成功への近道なんです。

なぜなら、ステージごとに必要な知識や

スキルが全然違うからなんですよね。

例えば、

- 初心者なのに上級者向けの戦略を学んでも活かせない

- ビジネス立ち上げ期に拡大戦略を考えても時期尚早

- 安定期なのに基礎的なことばかり学んでも成長が止まる

こういった「ミスマッチ」が

挫折や時間のムダにつながります。

もっと具体的に言うと、

始めたばかりなのにSEO対策の細かい技術を勉強しても、

そもそもウェブサイトすら作れていなければ意味がないですよね。

大切なのは、「今の自分はどのステージにいるのか」を

正直に認識することなんです。

ここで勘違いしやすいのが、

有名な起業家の成功事例をそのまま真似しようとすること。

彼らが今やっていることは、

あなたのステージには合っていないかもしれません。

だからこそ、まずは自分のビジネスステージを

客観的に判断することから始めましょう。

そうすれば、今のあなたに

本当に必要な情報が見えてきます。

実践できる難易度かどうか判断する

どんなに素晴らしい情報でも、

実践できなければ宝の持ち腐れなんです。

これって意外と見落としがちなポイントで、

多くの人が挫折する原因になっています。

例えば、

- 専門用語だらけで理解できない内容

- 高度なスキルが前提の戦略

- 実行するのに膨大な時間がかかる方法

こういった情報は、いくら理論的に

正しくても、あなたには合わないかもしれません。

具体的に言うと、

プログラミングの知識がゼロなのに、

「コードを書いてAIを開発しよう」という情報は、

いくら将来性があっても今のあなたには難しすぎますよね。

大事なのは、「少し背伸びする程度」の

難易度の情報を選ぶことなんです。

ここでよくある失敗は、

「頑張ればできるはず」と自分を追い込みすぎること。

理想は高く持つのは良いですが、

実践できないほど難しい情報は、

モチベーション低下につながります。

だから、今の自分のスキルレベルを

正直に評価して、少しずつレベルアップできる

情報を選ぶようにしましょう。

そうすれば、着実に成長しながら

自信もついていくんですよ。

自分のリソースで実現可能か検討する

どんなに良い情報でも、

必要なリソースがなければ実行できません。

これは単純な話なんですが、

意外と多くの人が見落としがちなポイントなんです。

例えば、

- 高額な投資が必要な戦略

- 大人数のチームが前提の方法

- 特殊な機材やソフトが必要なテクニック

これらは、リソースが限られている

個人や小規模ビジネスには向いていません。

もっと身近な例で言うと、

「YouTube広告で集客しよう」という情報があっても、

広告費用が捻出できなければ実行不可能ですよね。

大切なのは、「今の自分が持っているリソース」

を正確に把握することなんです。

よくある勘違いは、

「将来的にはリソースが増えるから」と

現実的でない計画を立ててしまうこと。

もちろん将来の展望を持つのは大事ですが、

まずは今あるリソースで始められることを

優先すべきなんです。

特に時間、お金、人脈、スキルなどの

リソースを正直に評価してみましょう。

そうすれば、無理なく実践できる

情報だけを選べるようになります。

目標達成に直接役立つか見極める

情報を選ぶ最後の基準は、

それがあなたの目標達成に直接役立つかどうかです。

これが実は一番大切なポイントで、

見落としがちな判断基準なんですよね。

例えば、

- 興味深くても目標と関係ない知識

- 流行りだけど自分のビジネスには不要なスキル

- 一般論ではなく自分の状況に当てはまる戦略

こういった視点で情報を

フィルタリングする必要があります。

具体的に言うと、

ブログ運営が目標なのに、

TikTokの最新トレンドを追いかけても、

直接的な成果には結びつきにくいですよね。

重要なのは、「この情報は私の目標達成に

どう貢献するのか」を常に問いかけることです。

ここで陥りやすい罠が、

「いつか役立つかも」と思って

あらゆる情報を集めてしまうこと。

情報収集は心地よいですが、

行動に結びつかなければ時間の無駄になります。

だからこそ、自分の目標を明確にして、

それに直接役立つ情報だけを選ぶ習慣をつけましょう。

そうすれば、情報過多の時代でも

迷わず前進できるようになるんです。

ビジネスで必要な5つの基礎知識

ビジネスで成功するには

5つの基本スキルが必要不可欠です。

これらのスキルを身につければ、

どんな業界でも活躍できるようになります。

その5つのスキルとは、

- マーケティングの基本

- ライティングスキル

- デザインの基礎

- SEO対策の技術

- ファイナンス関連の知識

なんですよね。

この5つは独立しているようで、

実は密接に関わっているんです。

どれか一つでも欠けると、

ビジネスの成長に影響が出ます。

それぞれどういう内容なのか、

詳しく解説していきますね。

マーケティングの基本を理解する

マーケティングの基本を理解すると、

お客さんが本当に欲しいものが見えてきます。

これが分かると商品やサービスが

自然と売れるようになるんですよ。

例えば、

- お客さんの悩みを見つける

- その悩みを解決する商品を作る

- 効果的に宣伝する方法を考える

このような流れを

理解することが大切です。

もっと具体的に言うと、

SNSで商品を宣伝するときも

「誰に」「何を」「どう伝えるか」

を考えることが必要なんです。

友達に新しいケーキ屋さんを

教えるときのことを想像してみてください。

「あのね、すごく美味しいケーキ屋さんを

見つけたんだよ!」って伝えますよね。

これがマーケティングの

基本的な考え方なんです。

マーケティングを理解していないと、

せっかくいい商品を作っても

誰にも知ってもらえません。

だからこそ、マーケティングは

ビジネスの土台として必須なんです。

ライティングスキルを身につける

ライティングスキルがあれば、

あなたの考えを正確に伝えられます。

このスキルは、メールやSNS投稿、

ブログ記事など様々な場面で役立つんです。

例えば、

- お客さんを引きつける商品説明

- 分かりやすいマニュアル作成

- 共感を呼ぶSNS投稿

こういったものが

上手に書けるようになります。

具体的には、「この商品を使うと

時間が節約できて、もっと家族と

過ごせるようになりますよ」という

書き方ができるようになるんです。

これって、単に「時間節約できます」

と書くよりずっと心に響きますよね。

ちなみに、私も最初は

文章を書くのが苦手でした。

でも、毎日少しずつ練習していくうちに、

読みやすい文章が書けるようになったんです。

ライティングは特別な才能ではなく、

誰でも練習で身につくスキルなんですよ。

だからこそ、日々の練習を

大切にしてみてくださいね。

デザインの基礎を学ぶ

デザインの基礎を知っていると、

見た目の良い資料や広告が作れます。

これは第一印象を良くするために

とても重要なポイントなんですよ。

例えば、

- 色の組み合わせ方

- 文字の配置のコツ

- 写真の選び方

こういった基本を

押さえておくだけでも違います。

もう少し詳しく言うと、

赤色は注目を集めやすいから

重要な情報に使うとか、

青色は信頼感があるから

企業ロゴに使うといった

知識が役立つんです。

お店の看板を思い浮かべてみてください。

見やすくて印象に残る看板と、

ごちゃごちゃして何が書いてあるか

分からない看板、どちらに惹かれますか?

実は、デザインの基礎って

特別な才能がなくても学べるんです。

今はCanvaなどの無料ツールで

テンプレートを使いながら

簡単にデザインができます。

基本的なデザイン知識があれば、

あなたのビジネスの見た目が

ぐっと良くなりますよ。

SEO対策の技術を習得する

SEO対策の技術を身につけると、

あなたのウェブサイトが検索で

上位に表示されるようになります。

これによって、より多くの人に

あなたの商品やサービスを

知ってもらえるチャンスが増えるんです。

例えば、

- 適切なキーワードの選び方

- 読みやすい記事の書き方

- Googleが評価する要素の理解

これらを押さえることで

検索順位が上がりやすくなります。

具体的に言うと、

「東京 美味しいラーメン」という

キーワードで検索されたいなら、

その言葉をタイトルや本文に

自然に入れることが大事なんです。

でもね、ただキーワードを

詰め込めばいいわけじゃないんですよ。

人が読んで「役に立った!」と

思える内容を作ることが一番大切です。

私も最初はSEOって

難しそうだなと思っていました。

でも基本を学んで実践していくうちに、

少しずつ検索順位が上がっていくのを

実感できるようになったんです。

SEO対策は地道な作業ですが、

長期的に見るとビジネスの

大きな武器になりますよ。

ファイナンス関連の知識を蓄える

ファイナンスの知識があれば、

お金の流れを理解して

賢い経営判断ができます。

これがないと、利益が出ているのに

気づかないまま倒産する…なんて

悲しい結末になりかねないんです。

例えば、

- 基本的な会計の仕組み

- 税金の計算方法

- 資金繰りの考え方

こういった知識が

ビジネスを守ってくれます。

具体的に言うと、

「売上」と「利益」の違いを

理解することが大切です。

売上が100万円あっても、

経費が120万円かかっていたら

実は20万円の赤字なんですよね。

家計簿をつけるイメージで

考えるとわかりやすいかも。

収入と支出を把握して、

どこでお金を使いすぎているのか

チェックする習慣が大事なんです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、

基本的な会計ソフトを使えば

初心者でも始められます。

ファイナンスの知識は

ビジネスの健康診断のようなもの。

定期的にチェックすることで、

長く続くビジネスを

作ることができるんです。

アウトプットが学習効果を高める5つの理由

アウトプットは学習効果を

劇的に高める魔法のようなものです。

ただインプットするだけより、

アウトプットすることで学びが何倍にも深まります。

その理由は次の5つです。

- 知識が長期記憶に定着する

- 理解度の不足部分が明確になる

- 新たな気づきが得られる

- 学習内容を体系化できる

- 知識を実践的に活用できるようになる

これらのポイントを押さえると、

勉強の効率がグンと上がります。

どれも簡単にできることなので、

ぜひ試してみてくださいね。

それぞれ詳しく解説していきますね。

知識が長期記憶に定着する

アウトプットすると知識が

頭にしっかり残るようになります。

これは脳が情報を処理する仕組みから

説明できるんですよ。

例えば、

- 本を読んだだけですぐ忘れた経験

- 人に教えたら自分も覚えられた経験

- メモしたことは試験でも思い出せた経験

こんな経験、誰にでも

あるんじゃないでしょうか。

特に人に教えるときって、

自分の言葉で説明しようとしますよね。

そうすると脳が情報を

再構築する作業をするんです。

この「再構築」が記憶の定着に

すごく役立つんですよ。

ちなみに、ただ読むだけだと

1週間後には90%以上忘れちゃうんです。

でもアウトプットすると

記憶の保持率が3倍以上になるんです。

だから学んだことはすぐに

誰かに話したりメモしたりしましょう。

そうすれば、知識が

長期記憶にばっちり定着しますよ。

理解度の不足部分が明確になる

アウトプットすると自分が

どこを理解していないか一目瞭然です。

これってすごく大事なことで、

学習の効率を上げる秘訣なんですよね。

例えば、

- 人に説明しようとして言葉に詰まる

- メモしようとしたら書けない部分がある

- 質問されて答えられない

こういう場面に出くわしたとき、

「あ、ここ分かってなかった」と気づきます。

特に文章にしようとすると、

あいまいな理解がすぐバレますよね。

「なんとなく分かる」と

「人に説明できる」は大違いなんです。

私も昔、理解したつもりで

テストで全然書けなかった経験があります。

そのとき「インプットだけじゃダメだ」と

痛感しましたね。

理解不足の部分が分かれば、

そこを重点的に学び直せばいいんです。

だからこそ、アウトプットは

効率的な学習の羅針盤なんですよ。

新たな気づきが得られる

アウトプットするとき、

思いがけない発見があるものです。

これは脳が情報を整理する過程で

新しい関連性を見つけるからなんですよ。

例えば、

- メモしながら「あ、そういうことか!」と気づく

- 人に説明して初めて理解が深まる

- 書いているうちに新しいアイデアが浮かぶ

こんな経験ありませんか?

これ、実はすごく価値があることなんです。

特に書くという行為は、

思考を整理する強力なツールです。

頭の中でぐるぐる考えてるだけだと

気づかないことも、文字にすると見えてきます。

私も記事を書いているときに

「そういえばこれとあれって似てる!」と

ひらめくことがよくあります。

このような気づきが学びを

どんどん広げてくれるんですね。

新しい発見は学習意欲も

高めてくれる嬉しいおまけです。

だからアウトプットは

学びの質を高める近道なんですよ。

学習内容を体系化できる

アウトプットすることで

バラバラの知識がつながります。

これが「体系化」で、

知識を使える状態にする重要なステップなんです。

例えば、

- 重要ポイントをまとめると全体像が見える

- 関連する概念同士のつながりが分かる

- 複雑な内容が自分の中で整理される

こういった整理ができると、

知識の活用がぐっと楽になります。

特に図や表にまとめると、

頭の中がスッキリしますよね。

私も難しい本を読んだ後に

マインドマップを描くと理解が深まります。

バラバラだった点と点が

線でつながる感覚って気持ちいいですよね。

体系化された知識は

応用力にも直結するんです。

そのため、学んだことを

整理してアウトプットする習慣をつけましょう。

体系化された知識は

あなたの強力な武器になりますよ。

知識を実践的に活用できるようになる

アウトプットを繰り返すと

知識を実際に使えるようになります。

これが最終的な目標で、

「知っている」から「できる」への変化なんです。

例えば、

- 語学を学んで実際に会話できる

- 数学の公式を使って問題が解ける

- ビジネス理論を現場で応用できる

こういった「使える知識」が

本当の学びの成果ですよね。

特に実践的な場面でアウトプットすると、

知識が血肉になっていきます。

例えば英語を勉強するなら、

文法書を読むだけでなく実際に話してみる。

そうすると「あ、こういう使い方があるんだ」

という発見が次々と生まれます。

私も新しいスキルを学ぶときは、

すぐに小さなプロジェクトに応用します。

そうすると理解が深まるし、

記憶にも残りやすいんですよね。

知識を実践で使えるようになれば、

本当の意味で「学んだ」と言えるんです。

効果的なアウトプット方法7ステップ

インプットだけじゃ知識は身につかないんです。

アウトプットをマスターすれば、

学んだことが確実にあなたのものになります。

このステップを踏めば誰でも

効果的なアウトプットができるようになります。

- STEP1. 学習内容を自分の言葉で言い換える

- STEP2. 重要ポイントをメモに残す

- STEP3. 学んだことを人に説明する

- STEP4. 実際に活用できる場面を想定する

- STEP5. 自分なりの例を考える

- STEP6. 定期的に復習する

- STEP7. フィードバックを得て改善する

これらのステップは、

どんな学習にも応用できる基本中の基本です。

あなたの頭の中にある知識を

実際に使えるものに変えていく方法です。

それでは、各ステップについて

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 学習内容を自分の言葉で言い換える

学んだことを自分の言葉に

置き換えるのが一番大事なステップです。

なぜなら、そうすることで

本当に理解できているか確認できるからなんです。

例えば、

- 本で読んだ内容を友達に話すように言い換える

- 難しい専門用語をおばあちゃんに説明するように簡単な言葉にする

- 学校で習った公式を自分なりの例えで表現する

こういった言い換えをすると、

知識の穴がすぐに見つかります。

特に「あれ?この部分よく分かってなかったな」

という発見があるんですよね。

もっと具体的に言うと、

数学の公式を覚えるとき、

「この公式はパンケーキを焼く手順みたいなもの」

と例えると忘れにくくなります。

言い換えができないところは、

実はちゃんと理解できていない証拠なんです。

だから、理解できていない部分を

見つけるためにも言い換えは効果的。

自分の言葉で説明できるようになれば、

その知識は確実にあなたのものになります。

STEP2. 重要ポイントをメモに残す

大事なポイントはメモに残すと、

後から見返したときに効率よく復習できます。

メモを取ることで、脳が

「これは大事だ」と認識してくれるんですよ。

例えば、

- 本を読みながら付箋を貼る

- 講義中にキーワードだけメモする

- 自分なりの記号や図で内容を整理する

こういった方法で重要ポイントを

残しておくと便利です。

特に色分けしたり、

図解したりすると記憶に残りやすいです。

私の場合は、本を読むとき

「へぇ!」と思ったところに

必ず赤線を引くようにしています。

そうすると後で見返したとき、

赤線部分だけ読めば内容を思い出せるんです。

ただし、全部メモしようとすると

かえって頭に入らないので注意が必要。

本当に大事なことだけを

厳選してメモするのがコツです。

メモは記憶の補助ツールであり、

頭の整理整頓をする手段なんですね。

STEP3. 学んだことを人に説明する

誰かに説明することは、

最強のアウトプット方法と言えます。

人に話すことで、自分の理解が

どれだけ深いか一発で分かるからなんですよね。

例えば、

- 友達に新しく学んだことを教える

- 家族に今日の学びを夕食時に話す

- オンラインコミュニティで質問に答える

こういった説明をすると、

自分の知識の穴が見えてきます。

特に「えっと、それはですね...」と

言葉に詰まる部分は理解が不十分な証拠。

私も新しいことを学んだら、

必ず誰かに話すようにしています。

すると「あれ?この部分うまく説明できないな」

という発見があって、再度学び直すきっかけになるんです。

質問されて答えられないことがあれば、

それは次の学習ポイントになります。

だから、恥ずかしがらずに

どんどん人に説明してみましょう。

人に教えることで、

自分自身の理解も深まるんです。

STEP4. 実際に活用できる場面を想定する

学んだことを実生活で

どう使えるか考えるのも大切なステップです。

実際の場面と結びつけることで、

知識が生きたものになるんですよね。

例えば、

- 英語を学んだら旅行先での会話を想像する

- 料理の技術を学んだら次の休日のメニューを考える

- ビジネス書を読んだら明日の会議での活用法を考える

こういった具体的な場面を

イメージすることが大事です。

特に「明日からどう使えるか」を

考えると記憶に定着しやすいです。

私が投資の勉強をしたときは、

実際の少額投資シミュレーションをしてみました。

そうすることで、本で読んだ知識が

現実的な判断基準として身についたんです。

活用場面が思い浮かばない知識は、

実はあまり価値がないかもしれません。

だからこそ、学んだことを

どう活かせるか常に考える習慣をつけましょう。

実際に使える知識こそが、

本当の意味での「あなたの知識」なんです。

STEP5. 自分なりの例を考える

教科書に載っていない、

自分だけの例を考えるのも効果的です。

オリジナルの例があると、

知識が自分のものになった証拠なんですよ。

例えば、

- 数学の公式を日常生活に当てはめる

- 心理学の理論を友人関係で検証してみる

- 経営戦略を自分の趣味に応用してみる

こういった自分なりの例があると、

知識の応用力が高まります。

特に「これって〇〇に似てるな」という

気づきがあると理解が深まるんです。

私が「需要と供給」を学んだときは、

文房具店での季節商品の値段変動を

例に考えてみました。

そうすると、抽象的な経済理論が

身近なものとして理解できたんです。

自分の例が作れないなら、

その概念はまだ理解しきれていません。

だからこそ、どんどん自分なりの

例を考える習慣をつけましょう。

自分の言葉で例えられる知識は、

一生あなたのものになります。

STEP6. 定期的に復習する

一度学んだことも、

復習しないと忘れてしまうんですよね。

定期的な復習が、

知識を長期記憶に定着させる秘訣なんです。

例えば、

- 1日後、1週間後、1ヶ月後に見直す

- 朝起きたときに昨日学んだことを思い出す

- 週末に今週のメモを整理する時間を作る

こういった復習のサイクルを

作ることが効果的です。

特に「忘れかけたころ」に

復習すると記憶が強化されます。

私は新しいことを学んだら、

その日のうちに5分間振り返りの時間を取ります。

そして1週間後にもう一度メモを見直すと、

驚くほど記憶に残っているんです。

一度で完璧に覚えようとするより、

繰り返し思い出す方が効率的です。

だから、復習する時間を

意識的に作ることが大切なんです。

定期的な復習があってこそ、

知識は本物の自分のスキルになります。

STEP7. フィードバックを得て改善する

自分の理解を他者に

評価してもらうのが最終ステップです。

客観的なフィードバックで、

盲点に気づくことができるんですよね。

例えば、

- 先生や先輩に自分の理解を確認してもらう

- SNSで自分の解釈を投稿して反応をみる

- 勉強会で発表して質問を受ける

こういった機会を通じて、

自分では気づかない誤解が見つかります。

特に「なるほど、そういう視点もあるのか」

という発見が学びを深めます。

私がブログで学んだことをまとめたとき、

読者からの質問で新たな気づきがありました。

それをきっかけに再度調べ直して、

より深い理解につながったんです。

フィードバックなしの学びは、

独りよがりになる危険があります。

だからこそ、積極的に他者の

意見を求める姿勢が大切なんです。

フィードバックを受け入れる謙虚さが、

あなたの知識をさらに磨き上げます。

アウトプットで失敗しないための3つの注意点

アウトプットに失敗する人には、

共通する落とし穴があります。

この記事を読めば、

その落とし穴を簡単に避けられるようになりますよ。

アウトプットで失敗しないための注意点は、

- 完璧を求めすぎないこと

- 継続できる仕組みを作ること

- 自分に合った方法を選ぶこと

この3つが特に大切なんです。

どれも知ってるようで

実は見落としがちなポイントばかり。

これからそれぞれの注意点について

詳しく解説していきますね。

完璧を求めすぎないこと

完璧を求めすぎると、

アウトプットが全く進まなくなります。

これが多くの人が

つまずく一番の原因なんですよ。

例えば、

- 「もっと良くできるはず」と思って公開できない

- 人の目が気になって投稿できない

- 間違いがないか何度も確認してしまう

こんな悩みを

抱えている人は多いです。

特に初心者さんは

「もっと勉強してから発信しよう」

と思いがちですよね。

でも実は、70%の完成度で

出してしまった方が成長は早いんです。

完璧を目指すあまり

何も出せないよりも、

不完全でも出し続ける方が価値があります。

私も最初のブログ記事は

今見ると恥ずかしいくらい稚拙でした。

でもそれがあったからこそ、

今の文章力が身についたんです。

完璧主義は成長の敵。

まずは「出す」ことを優先しましょう。

継続できる仕組みを作ること

継続できる仕組みがないと、

せっかく始めたアウトプットも長続きしません。

なぜなら、意志の力だけでは

続けるのが難しいからなんです。

たとえば、

- 毎日決まった時間に取り組む習慣をつくる

- カレンダーに「×」をつけて視覚化する

- 友達と一緒に取り組んで励まし合う

このような工夫が

継続のカギになります。

特に大切なのは、

自分が無理なく続けられる

ハードルの低さを設定すること。

例えば毎日3時間は無理でも、

10分なら続けられるかもしれません。

私の場合は、朝の通勤電車の中で

必ず5分だけメモを取る習慣を作りました。

その小さな積み重ねが、

気づけば大きな成果になっていたんです。

仕組み化することで、

「やる・やらない」の判断を

する必要がなくなります。

だからこそ、自分に合った

継続の仕組みを作りましょう。

自分に合った方法を選ぶこと

自分に合ったアウトプット方法を選ばないと、

続けるのが苦痛になってしまいます。

これは意外と見落とされがちだけど、

とっても重要なポイントなんです。

例えば、

- 文章を書くのが得意な人はブログやSNS

- 話すのが得意な人はポッドキャストやYouTube

- 絵が得意な人はイラストや図解

このように、自分の強みを

活かせる方法を選ぶといいですね。

人気だからといって

無理にTwitterを使う必要はないんです。

自分が心地よく続けられる方法こそ、

最も効果的なアウトプット方法です。

私は最初、人気だからと

YouTubeに挑戦しましたが、

編集が苦手で挫折しました。

でも文章なら楽しく書けたので、

ブログに切り替えたら長続きしたんです。

何が正解かではなく、

自分に合っているかが大事。

だから、色々試して

自分に合った方法を見つけましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- ターゲットオーディエンスを明確に定義することがコンテンツビジネス成功の土台となる

- 効果的なコンテンツ制作技術とSEO基礎知識は検索順位向上に不可欠

- 知識投資は自分のビジネスステージと目標に合ったものを選ぶべき

- アウトプットは知識を長期記憶に定着させ、理解度の不足部分を明確にする

- お金の使い方を見直すと人生の可能性が広がり、将来的なリターンが生まれる

- 情報源の信頼性確認と複数ソースでのクロスチェックが重要

- 完璧を求めすぎずに70%の完成度でアウトプットを始めるべき

- 自分に合ったアウトプット方法を選び、継続できる仕組みを作ることが成功の鍵

- マーケティング、ライティング、デザイン、SEO、ファイナンスの基礎知識がビジネスの土台となる

- 知識を実践的に活用できるようになるまでの7ステップを意識して学習効率を高める

まとめ

この記事では、コンテンツビジネスの基礎知識から

効果的な知識投資の方法、そして学んだことを

確実に自分のものにするアウトプット技術まで

幅広く解説してきました。

最も重要なのは、あなた自身の目標に合った

知識を選び、それを実践的に活用できるように

アウトプットする習慣を身につけることです。

ターゲットオーディエンスを明確にし、

効果的なコンテンツ制作技術を習得することが

コンテンツビジネス成功の第一歩となります。

また、自分のビジネスステージに合った

知識投資を選ぶことで、時間とお金の

無駄遣いを防ぐことができるでしょう。

知識を得るだけでなく、それを自分の言葉で

言い換えたり、人に説明したりすることで、

理解度が格段に深まります。

完璧を求めすぎず、まずは70%の完成度で

アウトプットを始め、継続できる仕組みを

作ることが長期的な成功への鍵です。

情報があふれる現代だからこそ、

情報源の信頼性を確認し、複数の

ソースでクロスチェックする習慣が重要です。

この記事で紹介した方法を実践すれば、

あなたの学びは確実に加速し、

ビジネスの成功確率も高まるでしょう。

知識投資とアウトプットの力を最大限に活かし、

あなたの可能性を広げる第一歩を

今日から踏み出してみてください。

学ぶことをやめなければ、成長することも

やめません。そして成長し続ける限り、

あなたの未来には無限の可能性が広がっています。

よくある質問

コンテンツビジネスを始めるのに必要な最低限の知識は何ですか?

コンテンツビジネスを始めるには、5つの基礎知識が必要です。①ターゲットの明確な定義(誰に向けて発信するか)、②効果的なコンテンツ制作技術(読みやすい文章や魅力的な見出しの作り方)、③SEO基礎知識(検索で見つけてもらうコツ)、④戦略的なマーケティング手法(コンテンツを届ける方法)、⑤各SNSの特性理解(Instagram、Twitter、YouTubeなど)です。この5つを押さえておくと、スタート時の失敗を避けられ、コンテンツビジネスの成功率がグンと上がりますよ!

知識投資で最も効果的な方法は何ですか?

知識投資で最も効果的な方法は、「学んだらすぐに実践する」ことです。本やセミナーで得た知識は24時間以内に使わないとすぐに忘れてしまいます。例えば、マーケティングを学んだらすぐに自分のSNSに応用したり、誰かに教えたりしましょう。また、理論と実践をバランスよく学ぶこと、コンサルタントなど専門家のアドバイスを受けること、そして定期的に復習することも大切です。知識は使ってこそ本物の力になります!

アウトプットが学習に重要な理由は何ですか?

アウトプットが学習に重要な理由は5つあります。①知識が長期記憶に定着する(ただ読むだけだと1週間で90%忘れる)、②理解不足の部分が明確になる(説明できないところは理解できていない証拠)、③新たな気づきが得られる(書いているうちに新しいアイデアが浮かぶ)、④学習内容を体系化できる(バラバラの知識がつながる)、⑤知識を実践的に活用できるようになる(「知っている」から「できる」へ変化)。ぜひ学んだらすぐに誰かに話したり、メモしたり、実践したりしてみてください!

効果的なアウトプット方法を教えてください

効果的なアウトプット方法は7つあります。①学んだことを自分の言葉で言い換える(おばあちゃんに説明するような簡単な言葉で)、②重要ポイントをメモに残す(色分けや図解が効果的)、③人に説明する(友達や家族に話すだけでも◎)、④実際に活用できる場面を想像する(明日からどう使えるか考える)、⑤自分なりの例を考える(身近な例に置き換える)、⑥定期的に復習する(1日後、1週間後、1ヶ月後)、⑦フィードバックをもらう(他者の意見で盲点に気づく)。完璧を求めすぎず、自分に合った方法で続けることが大切ですよ!

お金の使い方を見直すべき理由は何ですか?

お金の使い方を見直すべき理由は5つあります。①人生が劇的に変わる可能性が広がる(新しい経験への投資で視野が広がる)、②知識投資が将来的なリターンを生む(5,000円の本から100万円のアイデアが生まれることも)、③経済的な安心感が成功の基盤になる(心の余裕がチャレンジを支える)、④無駄な支出を減らして資産形成ができる(月5,000円の節約が年間6万円に)、⑤自己成長のための資金を確保できる(健康や学びへの投資は一生の財産)。お金は使い方次第であなたの夢を叶える強力な味方になりますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。