このノウハウについて

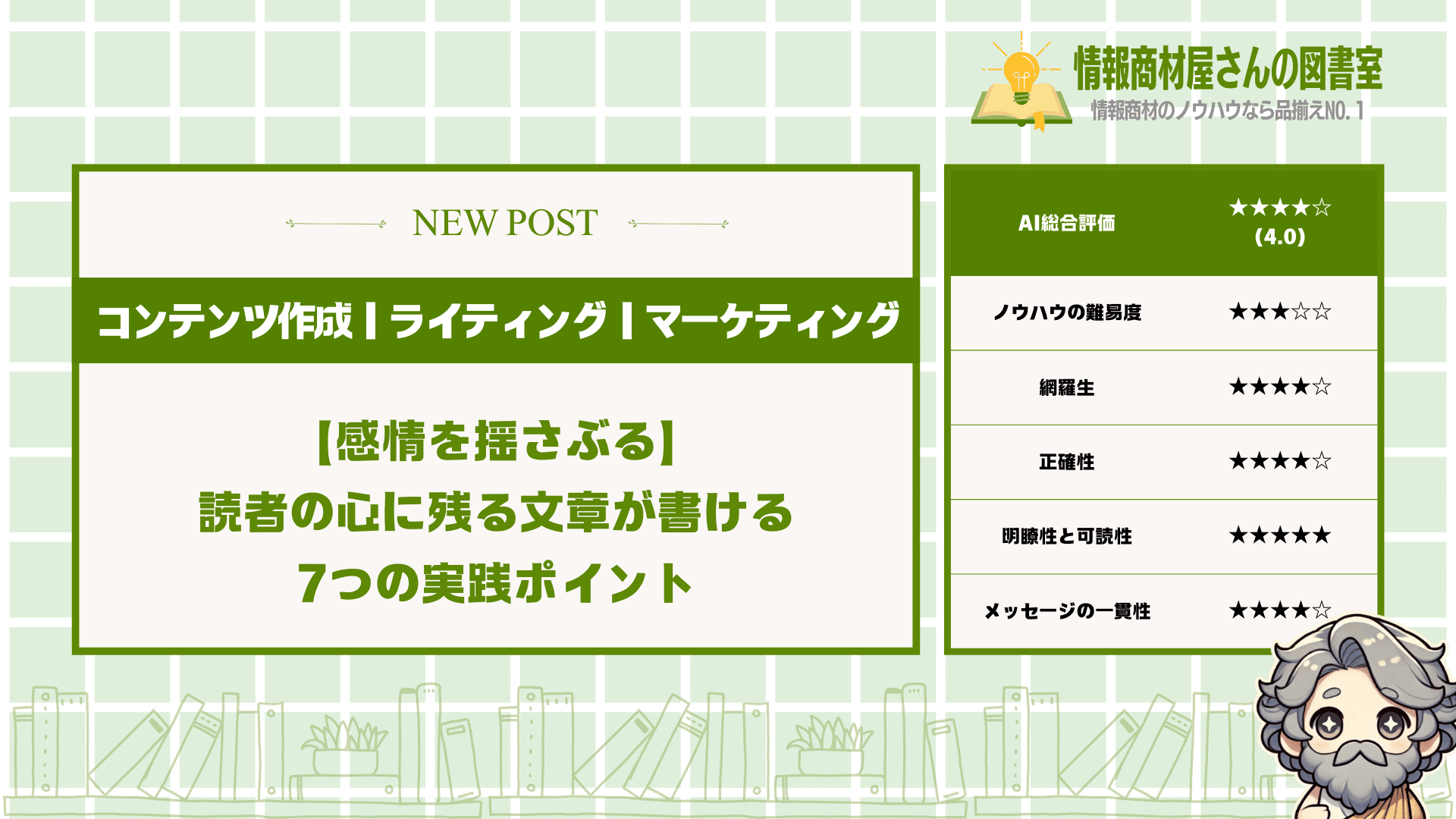

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は読者の感情を動かす文章技術を実践的に解説しており、すぐに使えるテクニックが満載です。細部の描写から感情表現まで、読者の心を掴むポイントが分かりやすく整理されています。特に具体例が豊富で、抽象的な概念も理解しやすく説明されているため、文章力を高めたい方なら必読の内容といえるでしょう。これらのテクニックを実践すれば、あなたの文章は確実に読者の心に響き、反応を得られるようになります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●なぜ私の文章は誰にも読まれないんだろう...

●いつも「良い記事でした」と言われるだけで、心に響いた反応がない

●どうすれば読者が「この人の記事をもっと読みたい!」と思ってくれるの?

文章を書いても反応がない、心に響かない、行動してもらえない—そんな悩みを抱えていませんか?

実は、読者の心を掴む文章には明確な法則があります。それは「感情を動かす」テクニックです。

この記事では、読者が思わず共感し、行動したくなる文章を書くための5つの核心的なテクニックを紹介します。これらは単なる理論ではなく、すぐに実践できる具体的な方法ばかりです。

プロのライターや人気ブロガーが無意識に使っている、読者の感情を揺さぶるテクニックを身につければ、あなたの文章は劇的に変わります。読者が「この人の記事をもっと読みたい」と思うような、心に残る文章が書けるようになるでしょう。

文章力は才能ではなく、テクニックです。今日からでも実践できる方法を、具体例とともに詳しく解説していきます。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 読者の心を掴む魅力的な文章を書くための5つの基本テクニック

- 感情を効果的に表現するための具体的な言葉選びと表現方法

- 読者が共感し、記憶に残る細部の描写テクニック

- 文章に抑揚をつけて読者を飽きさせない構成術

- 読者をファン化させる信頼関係構築のライティング戦略

読者が読みたくなる文章の書き方5つ

文章が読まれないのは、

あなたの才能のせいじゃないんです。

実は誰でも簡単に実践できる

テクニックがあるだけなんです。

この記事では以下の5つの

ポイントを詳しく解説します。

- 魅力的なタイトルで注目を集める

- 興味を引くイントロダクションを作成する

- 具体的な数字やデータを活用する

- 読者の課題に直接応える内容を提供する

- イメージしやすい具体例を盛り込む

これらのテクニックを身につければ、

あなたの文章はぐっと読まれやすくなります。

特に最初の3つは即効性があって、

すぐに実践できるものばかりです。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

魅力的なタイトルで注目を集める

タイトルは文章の顔となる

最も重要な部分です。

なぜなら、読者が最初に目にする

のはタイトルだからなんですよね。

例えば、

- 具体的な数字を入れる

- 読者のメリットを明示する

- 好奇心をくすぐる言葉を使う

こういったテクニックを

使うことが効果的です。

もっと具体的に言うと、

「なんとなく書く」ではなく

「成功する人が実践する7つの習慣」

のような数字入りタイトルが効果的です。

ここがポイントなんですけど、

タイトルを考える時間は本文の

3倍くらいかけてもいいんです。

それくらい大切なパーツなんですね。

さらに言うと、タイトルは

検索エンジンでの表示にも影響します。

だから、読者が検索しそうな

キーワードも入れるといいんです。

タイトルの良し悪しで

読まれる確率が大きく変わるので、

とことんこだわりましょう。

興味を引くイントロダクションを作成する

イントロダクションは読者を

惹きつける重要な役割があります。

最初の数行で読者の心を

掴めるかどうかが勝負なんです。

例えば、

- 共感できる悩みから始める

- 意外な事実を提示する

- 物語形式で始める

こんな書き出しが

効果的なんですよね。

特に「あなたも○○で悩んでいませんか?」

というような問いかけは、

読者の共感を得やすいです。

ここでのコツとしては、

長々と前置きをせず、

すぐに本題に入ることです。

忙しい現代人は、

序文が長いとすぐに

離脱してしまうんですよね。

そして何より大切なのは、

イントロで「この先に何があるか」

を示すことです。

読者に「この記事を読めば

何が得られるのか」を明確に伝えると、

最後まで読んでもらいやすくなります。

だからこそ、イントロダクションは

時間をかけて丁寧に作りましょう。

具体的な数字やデータを活用する

数字やデータを使うと、

文章の信頼性が格段に上がります。

なぜなら、具体的な数値は

説得力を生み出すからなんです。

例えば、

- 「多くの人が成功している」より「87%の人が成功」

- 「短時間で」より「わずか5分で」

- 「効果がある」より「効果が3倍になる」

このように具体的な数字を

使うと印象が全然違います。

特に「この方法を実践した人の

93%が1ヶ月で結果を出しました」

というような具体的な数値は強力です。

ただし、気をつけたいのは

嘘の数字を使わないこと。

信頼性を高めるはずが、

逆に信頼を失うことになります。

実際のデータや調査結果、

自分の経験から得た数値など、

根拠のある数字を使いましょう。

数字は人の目を引くので、

重要なポイントを伝える時には

積極的に活用すると良いんです。

読者の課題に直接応える内容を提供する

読者が抱える課題に

ズバリ答える内容が大切です。

というのも、多くの人は

問題解決のために記事を読むからです。

例えば、

- 読者が「どうしたら痩せられるか」と思っているなら具体的な方法を

- 「お金を節約したい」なら実践的な節約術を

- 「仕事の効率を上げたい」なら時短テクニックを

このように読者のニーズに

直接応える内容を提供します。

特に「この記事を読めば

あなたのこの悩みが解決します」と

明確に示すことが大切です。

ここで大事なポイントは、

読者目線で考えることなんです。

自分が伝えたいことではなく、

読者が知りたいことを書くんですね。

そのためには、読者層を

しっかり把握することが必要です。

読者が求める情報を的確に

提供できれば、その記事は

必ず価値あるものになります。

イメージしやすい具体例を盛り込む

抽象的な説明だけでは、

読者はイメージしづらいものです。

そこで具体例を入れると、

理解が深まるんですよね。

例えば、

- 「効果的な勉強法」より「朝の30分を使った単語学習法」

- 「健康的な食事」より「彩り豊かな5色野菜を使った15分レシピ」

- 「コミュニケーション術」より「上司との1on1で使える3つの質問」

こういった具体例があると

すぐに実践できますよね。

特に「私の友人のAさんは

この方法で3ヶ月で10kg痩せました」

というような実例は説得力があります。

大切なのは、読者の脳内に

映像が流れるような書き方です。

まるで映画を見ているように

シーンが浮かぶような描写が理想的。

さらに言うと、五感を使った表現も

効果的なんですよ。

「パリパリとした食感」「爽やかな香り」

など、感覚に訴える表現を

取り入れると臨場感が増します。

具体例は読者の理解を助け、

行動を促す強力なツールなんです。

読みやすい文章を作成する7つのテクニック

読みやすい文章を作るには、

たった7つのコツを押さえるだけでいいんです。

この記事を読めば、

あなたの文章が一気に分かりやすくなりますよ。

これから紹介する7つのテクニックは:

- 短い文章で簡潔に伝える

- 専門用語を避けて平易な言葉を使う

- 段落を適切に区切る

- 箇条書きを効果的に活用する

- 五感を刺激する表現を取り入れる

- 映像的な描写で臨場感を出す

- 読者の脳内に具体的なイメージを描く

どれも難しいことじゃないんですよ。

ちょっとした意識で驚くほど変わります。

それでは、これから

一つずつ詳しく解説していきますね。

短い文章で簡潔に伝える

短い文章は読みやすさの

基本中の基本なんです。

長い文章は読者の頭に

負担をかけてしまうからです。

例えば、

- 一文が40字以上になると読みづらい

- 接続詞が多すぎると理解しにくい

- 一つの文に複数の内容を詰め込みすぎている

こういった文章は

読者を疲れさせちゃいます。

もっと具体的に言うと、

「そして、また、さらに、それから」

と接続詞だらけの文章は避けましょう。

一つの文章は一つの内容だけ。

これを守るだけで読みやすさが変わります。

実は私も以前は長い文章ばかり

書いていたんですよね。

でも短く区切る習慣をつけたら、

読者から「分かりやすい」と

言われることが増えました。

短い文章は読者の脳に

優しいということを忘れないでください。

専門用語を避けて平易な言葉を使う

専門用語を使わない文章は、

誰にでも理解してもらえるんです。

難しい言葉を使うと、

読者はつまずいて読むのをやめてしまいます。

たとえば、

- 「マーケティングファネル」→「お客さんが買うまでの道筋」

- 「コンバージョン率」→「行動に移した人の割合」

- 「リテンション」→「お客さんが続けて使ってくれること」

このように言い換えると

ぐっと分かりやすくなります。

専門用語を使いたくなる気持ちは

わかるんですよね。

「かっこよく見せたい」とか

「専門家っぽく見せたい」とか。

でも実は、難しい言葉を

簡単に説明できる人こそが

本当の専門家なんです。

小学生にも分かるような

言葉選びを心がけましょう。

それが読者との距離を

縮めることにつながります。

段落を適切に区切る

段落を短く区切ると、

読者は息切れせずに読み進められます。

長い段落は視覚的に

「読むのが大変そう」と感じさせるんです。

例えば、

- 3〜4行ごとに段落を区切る

- 内容が変わるときは必ず改行する

- スマホで見たときのことを考える

こういった工夫で

読みやすさが格段に上がります。

特にスマホで読む人が

増えている今の時代。

画面が小さいスマホでは、

長い段落はさらに読みにくく感じます。

私自身、長い文章の記事を

見ると「あとで読もう」と

思って結局読まないことが多いです。

それと同じことが

あなたの読者にも起こるんです。

段落を短く区切るだけで、

読者は最後まで読み切れる

可能性が高まります。

箇条書きを効果的に活用する

箇条書きは情報を

整理して伝えられる強い味方です。

読者の目に留まりやすく、

要点が一目で分かるからなんです。

例えば、

- 重要なポイントを強調できる

- 情報を簡潔にまとめられる

- 視覚的に情報が区切られる

このように箇条書きにすると、

読者は情報を整理しやすくなります。

特に「7つのポイント」のような

数字つきの見出しと組み合わせると効果的。

読者は「あと何個あるんだろう」と

気になって読み進めてくれます。

ただし、箇条書きばかりだと

文章としての流れが悪くなるので注意。

本文と箇条書きをバランスよく

使い分けることがポイントです。

読者が立ち止まって考えてほしい

ところで箇条書きを使いましょう。

五感を刺激する表現を取り入れる

五感を刺激する表現は、

読者の記憶に残りやすいんです。

抽象的な説明より具体的な

感覚表現の方が伝わりやすいからです。

例えば、

- 視覚:「鮮やかな赤色のボタン」

- 聴覚:「カチッと心地よい音がする」

- 触覚:「指先にざらざらとした手触り」

このような表現を使うと、

読者は自分の経験と結びつけやすくなります。

「この商品を使うと爽快感がある」

より「この商品を使うと、

さわやかな風が吹き抜けるような

気分になる」の方が伝わりますよね。

私も以前は「良い」「素晴らしい」

といった抽象的な言葉ばかり使っていました。

でも五感を意識した表現に

変えたところ、読者からの

反応がぐっと良くなったんです。

五感を刺激する表現で、

読者の脳内に鮮明な

イメージを描きましょう。

映像的な描写で臨場感を出す

映像的な描写をすると、

読者は文章を映画のように感じられます。

具体的な場面を思い浮かべられると、

内容が頭に入りやすくなるんです。

例えば、

- 「成功した」→「満面の笑みで喜びを爆発させた」

- 「困った」→「額に手を当て、ため息をついた」

- 「急いだ」→「息を切らしながら階段を駆け上がった」

このように具体的に描写すると、

読者の脳内に映像が流れます。

特に「before/after」の

シーンを描くと効果的です。

「この方法を使う前は毎日深夜まで

残業していましたが、今では17時に

帰宅して家族との時間を楽しんでいます」

こんな風に具体的な変化を

映像的に描写すると説得力が増します。

読者が「自分もそうなりたい」と

思える描写を心がけましょう。

読者の脳内に具体的なイメージを描く

読者の脳内にイメージを

描くことが最終目標なんです。

抽象的な概念より具体例の方が

記憶に残りやすいからです。

例えば、

- 数字を使って具体化する

- 実際の事例を紹介する

- 読者自身の経験に結びつける

こういった工夫で

内容が頭に入りやすくなります。

「この方法で効果があります」より

「この方法を使った20人中18人が

1ヶ月で目標を達成しました」

と言った方が説得力がありますよね。

また、「あなたも朝のコーヒーを

飲むときに考えてみてください」

のように日常的な場面と結びつけると、

読者は自分事として捉えやすくなります。

具体的なイメージを描ける文章は、

読者の記憶に長く残り、

行動にもつながりやすいんです。

読者の脳内に鮮明な映像を

描くことを意識しましょう。

読者の信頼を勝ち取る4つの方法

読者の信頼を得るには、

確かな裏付けが必要なんです。

この記事を読めば、

あなたの文章の説得力が格段にアップします。

信頼を勝ち取るための方法は、

- 信頼性の高いデータや統計を引用する

- 実績や成功事例を具体的に示す

- 専門家の意見や証言を取り入れる

- 自身の経験から得た知見を共有する

この4つがポイントになります。

どれも実践しやすいものばかりで、

すぐに取り入れることができますよ。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

信頼性の高いデータや統計を引用する

信頼性の高いデータや統計を引用すると、

あなたの主張に説得力が生まれます。

なぜなら、客観的な数字は

読者の心理的な壁を取り払うからなんです。

例えば、

- 「90%の人が効果を実感」という数字

- 信頼できる機関が発表した調査結果

- 業界で認められているデータベースからの引用

こういった数字を使うことで、

読者は「なるほど」と納得しやすくなります。

特に「○○大学の研究によると」のような

権威ある機関からのデータは強力です。

でも、ここで気をつけたいのが、

データの出典をきちんと明記すること。

出典不明のデータだと、

かえって信頼を失ってしまいます。

また、最新のデータを使うことも

とても大切なポイントです。

5年前のデータより、

去年のデータの方が説得力がありますよね。

だからこそ、信頼性の高いデータを

適切に引用することが大切なんです。

実績や成功事例を具体的に示す

実績や成功事例を示すことは、

読者に「これは本当に効果がある」と思わせる最強の武器です。

なぜなら人は他の人の成功体験から、

自分も同じように成功できると感じるからなんです。

例えば、

- 「このメソッドで売上が3倍になった会社」

- 「8週間で10キロ減量に成功した例」

- 「未経験から3ヶ月でプログラマーになった人の話」

このような具体例があると、

読者は「自分にもできるかも」と思えます。

特に数字を含めた成功事例は、

読者の脳内にはっきりとしたイメージを作ります。

「売上が上がった」より

「売上が3倍になった」の方が印象的ですよね。

それに、成功事例は

できるだけ詳細に描写するのがコツです。

「どんな状況から始まって」

「どんな苦労があって」

「どうやって乗り越えたか」

こういう流れを示すと、

読者は自分の状況と重ね合わせやすくなります。

だからこそ、具体的な成功事例は

信頼を勝ち取る強力な方法なんです。

専門家の意見や証言を取り入れる

専門家の意見や証言を取り入れると、

あなたの文章の信頼性が一気に高まります。

これは「権威性の原理」と呼ばれるもので、

人は専門家の言葉を信じる傾向があるんです。

例えば、

- 医師からの健康アドバイス

- 経済学者の市場予測

- 心理カウンセラーの人間関係のコツ

こういった専門家の言葉は、

一般の人の言葉より説得力があります。

特に肩書きや実績を明記すると、

その効果はさらに高まりますよ。

「○○大学教授の△△氏によると」とか

「bestseller著者の□□さんは」みたいな感じです。

でも、ここで大切なのは、

その分野の本物の専門家を選ぶこと。

無関係な専門家の意見を引用すると、

かえって信頼を損なってしまいます。

また、専門家の言葉はそのまま引用するより、

あなたの文脈に合わせて解説を加えるといいですね。

専門家の意見を上手に取り入れることで、

あなたの文章は確かな説得力を持つようになります。

自身の経験から得た知見を共有する

自分自身の経験から得た知見を共有すると、

読者との間に強い信頼関係が生まれます。

なぜなら、実体験には

嘘がないと感じるからなんですよね。

例えば、

- 失敗から学んだこと

- 試行錯誤の過程

- 成功に至るまでの具体的なステップ

こういった経験談は、

読者の心に強く響きます。

特に「最初は私も全然ダメでした」という

正直な失敗談から始まる話は共感を呼びます。

完璧な人より、失敗を乗り越えた人の方が

親近感が湧くものですよね。

また、自分の経験を語るときは

細かいディテールを入れるのがポイントです。

「朝の5時に起きて」

「手が震えるほど緊張して」

「思わず涙が出るほど嬉しくて」

こんな具体的な描写があると、

読者はあなたの経験を自分のことのように感じます。

ただし、自慢話にならないように

気をつけることも大切です。

あくまで読者の役に立つための

知見の共有であることを忘れないでください。

だからこそ、自分の経験を適切に共有することが

読者の信頼を勝ち取る強力な方法なんです。

読まれない文章に陥らないための4つの注意点

あなたの文章、実は誰にも読まれてないかもしれません。

でもこの記事を読めば、誰からも注目される文章が書けるようになりますよ。

この記事では以下の4つのポイントについて解説します。

- 長すぎる文章や段落を避ける

- 抽象的な表現を具体的に言い換える

- 読者のペルソナを常に意識する

- 文章の目的と結論を明確にする

これらのポイントを押さえるだけで、あなたの文章は劇的に変わります。

読まれない文章には共通する特徴があって、それを避けるだけでグッと読みやすくなるんです。

それでは、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

長すぎる文章や段落を避ける

長い文章や段落は読者を疲れさせます。

なぜなら、人の脳は短くまとまった情報を処理するのが得意だからなんです。

例えば、

- 一画面で読み切れない長い段落

- 接続詞だらけの長文

- 句読点の少ない文章

こういった文章を見ると、読者は無意識のうちに「読むのが大変そう」と感じてしまうんですね。

特にスマホで読む場合は、画面が小さいので長い段落がさらに読みづらく感じられます。

だから、一つの段落は3〜4行程度に抑えるのがベストなんです。

さらに具体的に言うと、一文は40字程度、一段落は120字程度が理想的です。

文章を書いたら、一度読み返して長い部分がないかチェックしてみましょう。

長いなと感じたら、思い切って分割することが大切です。

短く区切られた文章は読者の目に優しく、内容も頭に入りやすくなるんですよ。

抽象的な表現を具体的に言い換える

抽象的な表現は読者の頭に映像として残りません。

具体的な表現に言い換えることで、読者の脳内に鮮明なイメージが生まれるんです。

例えば、

- 「多い」→「3倍以上」

- 「早く」→「30分以内に」

- 「効果的」→「売上が20%アップする」

こんな風に、数字や具体的な状況を使って表現すると、読者は内容を理解しやすくなります。

「この商品は効果的です」と言われても、どう効果的なのかイメージできませんよね。

でも「この商品を使うと作業時間が半分になります」と言われれば、すぐにイメージできます。

実は私も以前は「良い」「素晴らしい」といった抽象的な言葉をよく使っていました。

でも具体的な表現に変えたところ、読者からの反応が格段に良くなったんです。

抽象的な表現を見つけたら、「どういう意味?」と自問し、より具体的に書き直してみましょう。

具体的な表現は読者の記憶に残りやすく、信頼感も高まるというメリットがあります。

読者のペルソナを常に意識する

読者のペルソナを意識しないと、的外れな文章になってしまいます。

読者が誰なのかを明確にイメージすることで、響く文章が書けるようになるんです。

例えば、

- 年齢や性別は?

- どんな悩みを持っている?

- 何を求めて記事を読んでいる?

このようなことを考えながら書くと、読者に刺さる文章になります。

20代の就活生に向けた文章と50代のビジネスマン向けの文章では、使う言葉や例え話が変わってきますよね。

私も以前は「誰にでも分かりやすく」と思って書いていましたが、結局は「誰にも刺さらない」文章になっていました。

特定の誰かに向けて書くことで、paradoxically(逆説的に)多くの人に響くようになるんです。

文章を書く前に、「この記事を読む人は具体的にどんな人か」をメモしておくといいでしょう。

読者像が明確になれば、自然と読者の悩みや関心に寄り添った文章が書けるようになりますよ。

文章の目的と結論を明確にする

文章の目的と結論が不明確だと、読者は混乱します。

最初に何を伝えたいのかを明確にすることで、読者は安心して読み進められるんです。

例えば、

- この記事で何が分かるのか

- 読んだ後にどうなれるのか

- 具体的に何をすればいいのか

こういったことを冒頭で示すと、読者は目的を持って読めます。

「この記事を読むと、明日から使える文章術が身につきます」と言われれば、読む価値があると感じますよね。

私も昔は「言いたいことをとにかく書く」スタイルでしたが、読者からは「何が言いたいのか分からない」と言われていました。

今では必ず冒頭で「この記事の目的」を明示し、最後に「具体的な行動指針」を示すようにしています。

特に大事なのは、読者に次の行動を促すCTA(Call To Action)を入れることです。

文章の目的が明確になれば、読者は内容を理解しやすくなり、行動にも移しやすくなるんですよ。

細部にこだわった文章が読者の感情を動かす5つの理由

あなたの文章が人の心を揺さぶれないのは、

細部への配慮が足りないからかもしれません。

細部にこだわった文章は、

読者の感情を強く動かす力を持っています。

その理由は以下の5つです。

- 読者の脳内に鮮明なイメージを作り出せる

- 共感を通じて心理的距離を縮められる

- 具体的なエピソードで感情移入を促進できる

- 視覚的な表現で記憶に残りやすくなる

- 感情の揺さぶりがファン化につながる

これらのポイントを押さえるだけで、

あなたの文章は格段に魅力的になります。

読者の心を動かす文章が書けると、

ビジネスでも大きな成果につながるんですよ。

それでは、それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

読者の脳内に鮮明なイメージを作り出せる

細部にこだわった文章は、

読者の脳内に鮮明なイメージを作り出します。

なぜかというと、具体的な描写が

脳の視覚野を刺激するからなんです。

例えば...

- 「美味しいケーキ」より「しっとりとしたチョコレートの生地から溢れる温かいフォンダンの香り」

- 「きれいな景色」より「朝日に照らされた海面が無数のダイヤモンドのように輝いている様子」

- 「良い気分」より「肩の力が抜け、胸いっぱいに深呼吸したくなるような開放感」

このように具体的に書くことで、

読者は自分の目で見ているかのように感じます。

もっと身近な例で言うと、

映画の予告編を見るときのことを考えてみてください。

わずか2分の予告でも、

鮮明なシーンがいくつか頭に残りますよね。

そして、その映像が心に残って

「この映画、見たい!」と思わせるんです。

文章も同じで、細部の描写が

読者の想像力を刺激して心を動かします。

だからこそ、ぼんやりとした表現ではなく、

五感に訴える具体的な描写を心がけましょう。

共感を通じて心理的距離を縮められる

細部にこだわった文章は、

読者との心理的距離を一気に縮めます。

これは、具体的な描写が

共感を生み出すからなんですよ。

たとえば...

- 「朝のバタバタした時間」より「目覚ましを3回スヌーズして、結局コーヒーをこぼしながら家を飛び出す朝の慌ただしさ」

- 「仕事の疲れ」より「パソコンの画面を見すぎて目が痛くなり、肩がこわばる夕方5時の瞬間」

- 「子育ての大変さ」より「やっと寝かしつけた子どもが、ドアの閉める音でまた起きてしまった時の絶望感」

こんな風に書くと、

「あるある!」と思ってもらえますよね。

実は私も先日、朝の忙しい時間に

コーヒーをこぼして大慌てしました。

シャツにシミができて、

着替えるためにさらに遅刻しそうになったんです。

こういった日常の小さな出来事こそ、

多くの人が経験している共通点なんですよね。

共感できる細部を描くことで、

「この人は私のことを分かってくれる」

という信頼感が生まれます。

だからこそ、読者が「そうそう!」と

頷けるような細部の描写が重要なんです。

具体的なエピソードで感情移入を促進できる

具体的なエピソードを盛り込むと、

読者はその物語に入り込みやすくなります。

なぜなら人間の脳は、

物語形式の情報を処理するのが得意だからです。

例えば...

- 「成功事例」より「月収10万円だった主婦が、6ヶ月後に50万円稼げるようになった過程と感動の瞬間」

- 「失敗談」より「大切なプレゼンで資料を忘れ、冷や汗をかきながらも即興で乗り切った経験」

- 「学びの過程」より「何度も挫折しかけた英語学習で、初めて外国人と会話できた時の喜び」

このように具体的なストーリーがあると、

読者は登場人物になりきって体験できます。

私自身も先日、重要な商談で

資料を持ってくるのを忘れてしまいました。

頭が真っ白になりましたが、

スマホのメモを頼りに話したところ、

むしろ熱意が伝わったと好評だったんです。

こういった具体的な体験談は、

「自分もそうなるかも」と感情移入を促します。

感情移入できる文章は記憶に残りやすく、

読者の行動変容にもつながるんですよ。

だからこそ、抽象的な説明よりも

具体的なエピソードを織り交ぜましょう。

視覚的な表現で記憶に残りやすくなる

視覚的な表現を使った文章は、

読者の記憶に長く残ります。

これは人間の脳が視覚情報を

特に強く記憶する性質があるからなんです。

例えば...

- 「効果的」より「ロケットのように売上が急上昇する」

- 「困難」より「泥沼にはまって足がとられる感覚」

- 「理解しやすい」より「霧が晴れて景色がクリアに見える瞬間」

このような表現を使うと、

読者の頭の中に映像が浮かびます。

私が初めてプレゼンを成功させた時、

まるで長いトンネルを抜けて

光の中に出たような感覚でした。

その表現を使って体験を伝えると、

「あぁ、わかる!」と言ってもらえることが多いんです。

視覚的な表現は、特に複雑な概念を

わかりやすく伝える時に効果的です。

たとえば「インフレーション」という経済用語も、

「財布の中のお金が魔法のように目減りする現象」

と表現すれば、子どもでも理解できますよね。

だからこそ、抽象的な概念も

視覚的なイメージに変換することを意識しましょう。

感情の揺さぶりがファン化につながる

感情を揺さぶる文章は、

読者をファンに変える力を持っています。

これは人間が感情的な体験を

特に強く記憶するからなんですよね。

例えば...

- 「感動した」より「思わず目頭が熱くなり、キーボードに涙が落ちた」

- 「嬉しかった」より「胸の内側から込み上げてくる喜びで声が震えた」

- 「悔しかった」より「歯を食いしばって、拳を強く握りしめた」

このように感情を細かく描写すると、

読者も同じ感情を追体験できるんです。

先日、あるお客様から

「あなたの記事を読んで人生が変わりました」

というメッセージをいただいた時、

本当に言葉を失うほど感動しました。

手が震えて、何度も読み返したんです。

こういった感情の揺れを伝えることで、

読者はあなたの人間性を感じ取ります。

感情を共有した読者は単なる顧客ではなく、

あなたのファンになっていくんです。

ファンになった読者は長期的に関わり続け、

ビジネスのLTV(顧客生涯価値)を

大きく向上させる存在になります。

だからこそ、感情を揺さぶる

細部の描写を大切にしましょう。

読まれる・信じられる・行動される文章を書く6つのテクニック

あなたの文章、実は誰にも届いていないかもしれません。

そう思うと怖くないですか?

せっかく時間をかけて書いたのに…

でも大丈夫です。

今日お伝えする6つのテクニックを

使えば状況は一変します。

読まれて、信じられて、

行動までしてもらえる文章が

書けるようになりますよ。

この記事では以下の6つを

詳しく解説していきます。

- 興味を引くタイトルとフレーズを使う

- データと第三者の証言で信頼性を高める

- 強力なCTAで明確な行動を促す

- 読者が共感できる具体的な場面を描写する

- 感情を詳細に表現して共感を引き出す

- 読者の体験と重なるテーマを選ぶ

これらのテクニックは

すぐに実践できるものばかり。

どれも難しいことはなく、

意識するだけで効果が出ます。

それでは、ひとつずつ

詳しく解説していきますね。

興味を引くタイトルとフレーズを使う

タイトルは文章の顔であり、

読者の興味を引く最初の関門です。

魅力的なタイトルがないと、

どんな素晴らしい内容も読まれません。

例えば、

- 「あなたの悩みを解決します」より「3日で解消!あの悩みから卒業する方法」

- 「ダイエット方法」より「食べても痩せる!寝る前5分の習慣」

- 「投資のコツ」より「月3万円から始める!初心者でも失敗しない投資術」

このように具体的で、

メリットが明確なタイトルが効果的です。

さらに本文中でも、

「あなたはこんな経験ありませんか?」

といった問いかけが効果的。

これは読者の注意を引き、

「そうそう!」と思わせる効果があります。

また、「実は…」「知らないと損する…」

といったフレーズも興味を引きます。

でもね、大切なのは

誇大表現にならないこと。

読者を騙すようなタイトルは

信頼を失うので絶対NGです。

興味を引くタイトルとフレーズで、

まずは読者に「読みたい!」と

思ってもらうことが第一歩なんです。

データと第三者の証言で信頼性を高める

文章に信頼性を持たせるには、

具体的なデータや証言が効果的です。

「たぶん効果があります」より

「95%の人が効果を実感しています」

の方が断然信じてもらえます。

例えば、

- 「多くの人が成功しています」ではなく「導入企業の87%が売上30%アップを達成」

- 「効果があります」ではなく「3ヶ月で平均4.5kgの減量に成功」

- 一般的な感想ではなく「Aさん(32歳会社員):一週間で効果を実感しました」

このように具体的な数字や

実名入りの体験談があると、

グッと信頼性が高まります。

特に第三者の証言は強力で、

「私はすごい」と自分で言うより

「あの人はすごい」と他人が言う方が

説得力があるんですよね。

でも注意点としては、

データは必ず正確なものを使うこと。

捏造したり誇張したりすると、

バレたときの信頼喪失は

取り返しがつきません。

信頼性の高い情報源から

データを引用したり、

実際のお客様の声を

そのまま載せることで、

あなたの文章は確実に

信じてもらえるようになります。

強力なCTAで明確な行動を促す

いくら素晴らしい文章でも、

読者に行動を促さなければ

意味がありません。

CTAとは「Call To Action」、

つまり行動喚起のことです。

例えば、

- 「詳しくはこちら」より「今すぐ無料資料をダウンロード」

- 「お問い合わせください」より「30秒で完了!無料相談を予約する」

- 「検討してみてください」より「先着50名様限定!今すぐ申し込む」

このように具体的で、

緊急性や特典を含むCTAが

効果的なんです。

CTAは文章の最後だけでなく、

読者が行動したくなったタイミングで

複数回入れると効果的です。

ただし、押し売りっぽくならないよう

自然な流れで入れることがポイント。

「期間限定」「数量限定」などの

言葉を使うと、FOMO(Fear Of Missing Out:

見逃す恐怖)を刺激して

行動を促進できます。

また、ボタンの色や大きさなども

クリック率に影響するので、

目立つデザインにするといいですね。

強力なCTAで背中を押してあげれば、

読者は迷わず行動に移せるんです。

読者が共感できる具体的な場面を描写する

「わかる!」と思わせる具体的な

場面描写は共感を生み出します。

抽象的な説明より

具体的なエピソードの方が

読者の心に響きます。

例えば、

- 「忙しい朝」ではなく「目覚ましを3回スヌーズして、コーヒーを片手に急いで家を出る朝」

- 「疲れた時」ではなく「残業後、満員電車で立ったまま眠気と闘っている時」

- 「子育ての大変さ」ではなく「レジで子どもが泣き出し、周りの視線が気になる瞬間」

このように、五感を使った

具体的な描写があると、

読者は自分の経験と重ね合わせて

共感しやすくなります。

「あるある!」と思わせる

日常の一コマを描くことで、

「この人は私のことを

わかってくれている」という

信頼感が生まれるんです。

特に、読者が抱える悩みや

問題点を具体的に描写すると、

「まさに私のこと!」と

思ってもらえます。

先日、あるお客様から

「文章を読んだ瞬間、自分の状況を

誰かに見られていたのかと

ドキッとした」と言われました。

それくらい具体的に描写できると、

読者の心をがっちり掴めます。

感情を詳細に表現して共感を引き出す

人は論理より感情で

動くことが多いんです。

だから、感情を細かく描写すると

読者の心に強く響きます。

例えば、

- 「嬉しかった」ではなく「胸がいっぱいになって、思わず笑顔がこぼれた」

- 「不安だった」ではなく「夜も眠れないほど、胃がキリキリと痛んだ」

- 「達成感があった」ではなく「長い道のりを乗り越えた充実感で、疲れも吹き飛んだ」

このように感情を

細かく表現することで、

読者もその感情を

追体験できるんです。

感情の描写があると、

物語性が生まれて

記憶に残りやすくなります。

特に「before→after」の

感情変化を描くと効果的。

「最初は不安でしたが、

今では自信を持って

取り組めています」という

ストーリーは説得力があります。

私自身も文章を書き始めた頃は

「これで伝わるのかな」と

不安でいっぱいでした。

でも実践を重ねるうちに、

読者からの反応が増え、

今では書くことが楽しみになりました。

感情を詳細に表現することで、

読者との距離がグッと縮まり、

共感を引き出せるようになります。

読者の体験と重なるテーマを選ぶ

読者が「これ私のこと!」と

思えるテーマ選びが重要です。

どんなに上手な文章でも、

読者の関心がないテーマなら

響きません。

例えば、

- 20代女性向けなら「初めての一人暮らし」「新社会人の悩み」

- 子育て中の親なら「子どもの食事問題」「仕事と育児の両立」

- ビジネスパーソンなら「時間管理術」「人間関係の改善」

このように、ターゲットの

日常的な悩みや関心事を

テーマにすると効果的です。

特に「痛み」や「悩み」に

フォーカスすると響きます。

「こんなことで悩んでいるのは

自分だけじゃないんだ」と

安心感を与えられるんです。

また、時事的なテーマや

トレンドを取り入れると

関心を引きやすくなります。

ただし、表面的な理解だけで

書くのではなく、本質的な

悩みを捉えることが大切。

私も以前は「みんなが興味ある

テーマ」を選んでいましたが、

実は「特定の誰かに刺さる

テーマ」の方が効果的でした。

読者の体験と重なるテーマを選べば、

自然と共感を得られる文章が

書けるようになります。

文章力を活かしてLTV(顧客生涯価値)を向上させる4つの方法

あなたの書く一文で、顧客の財布が

開くか閉じるか決まってしまうんです。

文章力を磨けば、お客さんが

長く付き合ってくれるようになります。

その結果、売上も自然と

アップしていくんですよね。

そのための方法が、

- 期待を超える表現で顧客満足度を高める

- ロイヤルティプログラムを魅力的に伝える

- パーソナライズされたコミュニケーションを実践する

- メールニュースレターで顧客との関係を深める

この4つなんです。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はちょっとしたコツがあるんです。

文章の力でお客さんとの関係を

深めていく方法なので、

誰でも今日から

始められるものばかりです。

では、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

期待を超える表現で顧客満足度を高める

お客さんの期待を超える表現は、

満足度をグンと高めてくれます。

なぜかというと、人は予想以上の

体験に強く心を動かされるからです。

例えば、

- 「ありがとう」の代わりに「いつもご愛顧いただき心から感謝しています」と伝える

- 商品説明で「良い」ではなく「あなたの毎日を輝かせる」と表現する

- お詫びの際に「申し訳ありません」に加えて「今後このようなことがないよう改善します」と具体的に伝える

こういった表現の違いは、

お客さんの心に残るんです。

特に感情を揺さぶる言葉は

強い印象を与えます。

例えば「この商品を使うと、

朝の準備時間が10分短縮できます」

よりも、

「この商品があれば、朝の

バタバタした時間にゆとりが生まれ、

子どもとの会話を楽しめます」

の方が心に響きますよね。

この違いは単なる言葉選びじゃなくて、

お客さんの感情に寄り添っているかどうか。

だからこそ、お客さんが

何を求めているのか、

どんな気持ちなのかを

想像することが大切なんです。

期待を超える表現を心がければ、

お客さんはあなたのファンになります。

ロイヤルティプログラムを魅力的に伝える

ロイヤルティプログラムは、

上手に伝えればお客さんが何度も買ってくれる仕組みになります。

これがうまくいくのは、人は

特別扱いされると嬉しいからなんです。

例えば、

- 「ポイントが貯まります」より「あなただけの特別な特典をご用意しています」

- 「会員になると割引」より「仲間入りすると、すべての商品をお得に手に入れられます」

- 「次回使えるクーポン」より「次回のお買い物で使える、あなた専用の感謝の気持ちです」

このように伝えると、

単なる制度ではなく、

お客さんが特別な存在だと

感じてもらえるんです。

特に重要なのは、メリットを

具体的に伝えることです。

「会員になるとお得です」じゃなくて

「会員になると年間で約12,000円も

お得になります」という風に。

さらに、お客さんの声を

取り入れるのも効果的です。

「多くの会員様が、このプログラムで

年間5万円以上お得になっています」

というような実例があると、

信頼性が高まって

参加したくなりますよね。

魅力的な言葉でロイヤルティプログラムを

伝えることで、お客さんは長く関わってくれます。

パーソナライズされたコミュニケーションを実践する

パーソナライズされた文章は、

お客さんの心をつかむ魔法のようなものです。

なぜかというと、人は自分に

関係あることに強く反応するからです。

例えば、

- 「お客様」ではなく名前で呼びかける

- 過去の購入履歴に基づいたおすすめを紹介する

- 誕生日や記念日に合わせたメッセージを送る

こういった小さな工夫が、

大きな違いを生み出すんです。

特に効果的なのは、お客さんの

行動に合わせた対応です。

「先日ご購入いただいた商品の

調子はいかがでしょうか?」

というメッセージは、

ただの「お買い上げありがとう

ございます」より温かみがありますよね。

また、お客さんの好みに

合わせた提案も喜ばれます。

「前回お買い上げいただいた

シャンプーに合うコンディショナーが

入荷しました」という案内は、

ただの「新商品のお知らせ」より

ずっと親身に感じられます。

ここで大切なのは、押し付けがましく

ならないことなんです。

「あなたのことを考えました」という

気持ちが伝わる文章を心がけましょう。

パーソナライズされたコミュニケーションで、

お客さんとの絆はどんどん深まります。

メールニュースレターで顧客との関係を深める

メールニュースレターは、

お客さんとの関係を育てる強力な道具です。

これが効果的なのは、定期的に

価値ある情報を届けることで、

あなたの存在を忘れられなく

するからなんです。

例えば、

- 役立つ情報やコツを提供する

- 限定セールや特別オファーを先行案内する

- お客さんの悩みに答えるQ&Aコーナーを設ける

こういった内容は、単なる

販売メールより喜ばれます。

特に大切なのは、読みやすい

文章で書くことです。

長い段落よりも短い文章に

区切った方が読みやすいですし、

専門用語よりも分かりやすい

言葉を選ぶと伝わりやすいんです。

また、メールの件名も

とても重要ですよね。

「7月のニュースレター」より

「夏バテ知らずの3つの簡単レシピ」

のほうが開封率が高まります。

定期的に届けることも大事なんですが、

あまり頻繁すぎると逆効果。

週1回か月2回くらいが

ちょうどいいことが多いです。

メールニュースレターを上手に活用すれば、

お客さんは長くあなたのファンでいてくれます。

メタ的思考が文章作成に必要な5つの理由

文章作成において「メタ的思考」は、

あなたの文章力を何倍にも高める秘密兵器です。

この考え方を身につけるだけで、

読者の心に響く文章がスラスラ書けるようになります。

メタ的思考が必要な理由は、

- 読者との知識レベルの差を認識できるから

- 自分の思考の偏りに気づけるから

- 伝わる文章の構造を俯瞰できるから

- 読者のニーズを正確に把握できるから

- 文章の改善点を客観的に発見できるから

これらはどれも文章を書く上で

とても大切なポイントなんです。

一つひとつが文章の質を

大きく変える要素になります。

では、それぞれについて

詳しく解説していきますね。

読者との知識レベルの差を認識できるから

読者との知識レベルの差を認識することは、

伝わる文章を書く絶対条件なんです。

なぜなら、あなたの「当たり前」は

読者にとっては「初めて聞く話」かもしれないからです。

例えば、

- 専門用語を無意識に使ってしまう

- 説明が省略されている

- 前提知識がないと理解できない

こういった問題は

知識レベルの差を忘れると起きます。

特に専門家になればなるほど、

この「知識の差」を忘れがちです。

たとえば料理上手な人が

「適当に味を調えてください」と言うのと同じ。

初心者にとっては「適当」が

どういう意味か全く分からないんですよね。

メタ的思考があれば、

「自分は知っているけど、読者は知らないかも」

と一歩引いて考えられます。

だからこそ、読者目線で

「これは説明が必要かな?」と判断できるんです。

読者との知識レベルの差を認識できれば、

誰にでも伝わる文章が書けるようになります。

自分の思考の偏りに気づけるから

メタ的思考があると、

自分の考え方の偏りに気づけるんです。

これが大切なのは、偏った思考のまま書くと

読者に伝わりにくい文章になるからなんですよね。

例えば、

- 自分の価値観だけで書いている

- 特定の視点からしか見ていない

- 思い込みで書いている

こんな偏りは

気づかないうちに出てきます。

特に熱中して書いているときほど、

自分の思考の偏りに気づきにくいものです。

例えば野球好きな人が

「ストライクゾーンが広かった」と言っても、

野球を知らない人には何のことか分かりません。

メタ的思考があれば、

「あれ?これって私の思い込みかも?」

と自問自答できるようになります。

そうやって一歩引いた視点を持つと、

より多くの読者に響く文章が書けるんです。

自分の思考の偏りに気づけることで、

バランスの取れた説得力のある文章になります。

伝わる文章の構造を俯瞰できるから

伝わる文章の構造を俯瞰できることは、

読者を迷子にさせない秘訣なんです。

文章全体を見渡せると、

論理の流れがスムーズになるからですね。

例えば、

- 話の順序が適切か

- 重要なポイントが強調されているか

- 結論に向かって筋が通っているか

これらを確認するには

俯瞰する視点が必要です。

文章を書いているときって、

目の前の一文一文に集中しがちですよね。

例えるなら、森の中で木を見ているだけでは、

森全体の形は見えないのと同じです。

メタ的思考があれば、

「この部分は前に出した方が分かりやすいかも」

と構成を見直せます。

まるで地図を見ながら道案内するように、

読者を迷わせない文章が書けるんです。

伝わる文章の構造を俯瞰できれば、

読者はスムーズに理解できるようになります。

読者のニーズを正確に把握できるから

読者のニーズを正確に把握できることは、

心に響く文章を書く基本中の基本です。

なぜなら、読者が求めていることに

応えられなければ文章の価値はゼロだからです。

例えば、

- 読者が抱える問題は何か

- どんな情報を求めているのか

- どんな悩みを解決したいのか

これらを理解することが

文章の出発点になります。

自分の伝えたいことばかりに

集中してしまうと、読者は離れていきます。

お店で「これ欲しい」と言っているのに、

全く違うものを勧められるようなものです。

メタ的思考があれば、

「読者はこの情報で満足するだろうか?」

と常に問いかけられます。

そうすることで、読者が本当に

欲しい情報を提供できるようになるんです。

読者のニーズを正確に把握できれば、

「この人わかってる!」と思われる文章になります。

文章の改善点を客観的に発見できるから

文章の改善点を客観的に発見できることは、

上達への近道なんです。

自分の文章を冷静に評価できれば、

どんどん良くなっていくからですね。

例えば、

- 冗長な表現はないか

- 論理の飛躍はないか

- 誤解を招く表現はないか

こういった点を

自分で見つけられるようになります。

多くの人は自分の文章に

愛着があって批判的に見られません。

絵を描いた子どもが

「これ上手でしょ?」と言うのと同じです。

メタ的思考があれば、

「ここはもっとシンプルに書けるな」

と自分で気づけるようになります。

それは他人に添削してもらうのとは

また違った成長につながるんです。

文章の改善点を客観的に発見できれば、

どんどん読みやすい文章が書けるようになります。

客観的視点で文章を改善する4つの方法

あなたの文章、実は誰にも伝わってない

かもしれませんよ。

客観的視点を持つことで、

文章の質は劇的に向上します。

今回は以下の4つの方法を

詳しく解説します。

- 自分の当たり前を疑ってみる

- 第三者に文章を読んでもらう

- 時間を置いて読み返す

- 読者ペルソナを具体的に設定する

これらの方法は誰でも

すぐに実践できるものばかり。

でも効果は絶大なんです。

では、どうすれば客観的視点が

手に入るのか、詳しく見ていきましょう。

自分の当たり前を疑ってみる

自分の当たり前は、

読者にとっては当たり前ではないんです。

これに気づかないと、

読者が理解できない文章になってしまいます。

例えば、

- 専門用語を説明なしで使ってしまう

- 背景知識を前提にしている

- 略語や業界用語をそのまま使う

こういった「当たり前」が

読者を混乱させるんですね。

特に専門分野に詳しい人ほど、

この罠にはまりやすいです。

たとえば料理のレシピで

「適量の塩を加える」と書くと、

初心者は「適量って何グラム?」と悩みます。

こんな風に、あなたが当然と思っていることが

実は最大の伝わらない原因になっているんです。

自分の文章を読み返すときは、

「これって説明が必要かも?」という

視点を持つことが大切です。

当たり前を疑う習慣をつけることで、

より多くの人に伝わる文章が書けるようになります。

第三者に文章を読んでもらう

第三者の視点は、

文章の盲点を発見する最強の方法です。

なぜなら、自分では気づけない

問題点を指摘してもらえるからなんですね。

例えば、

- 論理の飛躍がある部分

- わかりにくい表現

- 誤字脱字

こういった問題は

他人の目があるとすぐに見つかります。

特に、あなたの専門分野を

知らない人に読んでもらうと効果的です。

私も先日、プログラミングの記事を

友人に読んでもらったんですが、

「この用語の意味がわからない」と

指摘されて初めて気づいたことがありました。

身近に頼める人がいなければ、

SNSで感想をもらったり、

有料添削サービスを利用するのも手です。

批判を恐れず、むしろ

「改善点を見つけるチャンス」と

前向きに捉えることが大切です。

第三者の視点を取り入れることで、

文章の質は確実に向上します。

時間を置いて読み返す

時間を置くことで、

自分の文章を他人のように読めるようになります。

これって不思議なことですが、

脳の仕組みとして実証されているんですよ。

例えば、

- 翌日読み返す

- 一週間後に読み返す

- 朝書いたものを夜に読む

こういった間隔を空けると、

新鮮な目で文章を見られます。

実際に私が昨日書いた文章を

今日読み返したら、「何この分かりにくい表現」

と思うことがよくあります。

これは脳が一度リセットされて、

客観的に見られるようになるからなんです。

特に長文や重要な文章は、

必ず時間を置いて読み返すクセをつけましょう。

時間がない場合は、別の作業をしてから

戻ってくるだけでも効果があります。

時間を味方につけることで、

自分でも気づかなかった改善点が見えてきます。

読者ペルソナを具体的に設定する

読者ペルソナを設定すると、

誰に向けて書くべきかが明確になります。

これができていないと、

どんな言葉を使えばいいか迷ってしまうんですね。

例えば、

- 「30代の主婦で料理初心者のAさん」

- 「20代のIT企業勤務で副業に興味があるBさん」

- 「50代で定年後の趣味を探しているCさん」

このように具体的に設定すると、

使うべき言葉や例え話が見えてきます。

私も以前は「みんなに伝わるように」と

考えていましたが、それだと誰にも

刺さらない文章になっていました。

例えば育児の記事なら

「2歳児の子育てに悩む30代ママ」と

設定するだけで、使う言葉や例えが変わります。

ペルソナが明確になると、

「この人なら分かるかな?」と

常に問いかけながら書けるようになります。

読者を具体的に想像することで、

伝わる文章が自然と書けるようになるんです。

メタ的思考を身につける5つのトレーニング法

あなたの文章が伝わらない本当の理由は、

自分の頭の中だけで完結してるからです。

メタ的思考を身につければ、

読み手の心に響く文章が書けるようになります。

その方法として、

- 自分の文章を音読してみる

- 異なる読者層を想定して書き直す

- 成功している他者の文章を分析する

- フィードバックを積極的に求める

- 自分の文章作成プロセスを記録する

この5つが特に効果的です。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は簡単に始められるものばかり。

それでは、これから一つずつ

詳しく説明していきますね。

自分の文章を音読してみる

音読は思った以上に効果的な

メタ的思考のトレーニング方法です。

なぜなら、声に出すことで

文章の不自然さがすぐにわかるからなんです。

例えば、

- 読みにくい言い回しに気づく

- 長すぎる文章がわかる

- 言葉の繰り返しが見つかる

こういったことが

音読するだけで見えてきます。

特に「あれ?ここ読みづらいな」と

感じた部分は、読者も同じように感じるんです。

もっと具体的に言うと、

息継ぎが難しい長文や、

言葉の並びがおかしい部分は

音読するとすぐに気づけます。

私も最初は恥ずかしくて

声に出すのを避けてました。

でも、勇気を出して始めてみたら

文章の質が格段に上がったんです。

スマホの録音機能を使って

自分の音読を聞き返すのも

とても勉強になりますよ。

音読は5分でもできる

簡単なトレーニングなので、

ぜひ今日から試してみてください。

異なる読者層を想定して書き直す

同じ内容でも読者によって

伝え方を変える必要があります。

これは文章力を高める上で

最も重要なスキルの一つなんです。

例えば、

- 小学生向けに書き直してみる

- 全く知識のない人向けに書く

- 忙しいビジネスパーソン向けに要約する

このように読者を変えて

書き直す練習をしてみましょう。

特に「小学生にも分かるように」と

意識すると、難しい言葉や概念を

シンプルに説明する力が身につきます。

私の場合、技術的な内容を

母親に説明するつもりで書き直すと、

驚くほど分かりやすくなりました。

この練習をすると、

自分の専門バイアスに気づけます。

当たり前だと思っていた言葉が

実は専門用語だったり、

説明不足な部分が見えてきたり。

一つの記事を3種類の読者向けに

書き直してみるだけでも、

メタ的思考力は大きく向上しますよ。

成功している他者の文章を分析する

優れた文章から学ぶことは、

メタ的思考を鍛える近道です。

なぜなら、成功している文章には

読者を引き込む秘密が隠されているからです。

例えば、

- 人気ブログの導入部を分析する

- バズった記事の見出しの特徴を調べる

- 本の帯やキャッチコピーを集める

こういった分析を通じて

文章の「効く部分」が見えてきます。

特に「なぜこの文章に惹かれたのか」

自分の反応を細かく観察することが大切です。

私も最初は「なんとなく良い」と

感じるだけでしたが、

分析を続けるうちに具体的な特徴が見えてきました。

例えば、短い文と長い文の

リズミカルな組み合わせや、

具体例と抽象的な説明のバランスなど。

この分析は電車の中や

寝る前のちょっとした時間にもできます。

他者の文章を「読む」から「分析する」に

切り替えるだけで、文章力は格段に上がりますよ。

フィードバックを積極的に求める

自分では気づかない文章の問題点は、

他者からのフィードバックで見つかります。

これはメタ的思考を育てる上で

最も直接的な方法なんです。

例えば、

- 友人に読んでもらう

- SNSで意見を求める

- ライティングコミュニティに参加する

こうした場で率直な意見を

もらうことが大切です。

特に「どこが分かりにくかったか」

という具体的なフィードバックは

文章改善の宝物です。

私も最初は批判されるのが

怖くてフィードバックを避けていました。

でも勇気を出して意見を求めたら、

自分では全く気づかなかった

視点をたくさん得られたんです。

批判は成長の糧だと

考え方を変えるだけで、

フィードバックの価値は何倍にもなります。

フィードバックを受けた時は

まず感謝し、防衛的にならずに

素直に受け止めることが大切ですよ。

自分の文章作成プロセスを記録する

文章を書いている時の思考過程を

記録することは驚くほど効果的です。

なぜなら、自分の思考パターンや

クセが見えてくるからなんです。

例えば、

- 書く前に何を考えたか

- どこで躓いたか

- どんな順序で書いたか

こういったことをメモしておくと

自分の弱点が明確になります。

特に「なぜその表現を選んだのか」

という理由を記録しておくと、

自分の無意識の判断基準が見えてきます。

私も最初は面倒くさいと思って

やらなかったんですが、

始めてみたら思考の偏りに気づけました。

例えば、難しい言葉を使いがちだとか、

具体例をあまり入れていないとか。

このプロセス記録は

日記のように続けることで、

自分の成長も実感できるんです。

メタ的思考を育てるには、

自分を客観視する習慣が何より大切です。

真実味のある文章を書くべき5つの理由

あなたの文章が全く響かない、

そんな悩みを抱えていませんか?

真実味のある文章を書くことで、

読者の心を掴むことができるんです。

その理由は次の5つ。

- 読者の共感を得られるから

- 文章に説得力が生まれるから

- 読者の記憶に残りやすくなるから

- 感情移入を促進できるから

- プロの作家のような文章が書けるようになるから

これらの理由を知れば、

あなたの文章はもっと魅力的になります。

どうすれば真実味のある文章が

書けるのか、詳しく見ていきましょう。

読者の共感を得られるから

読者の共感を得られるというのは、

文章の最も重要な目的の一つなんです。

真実味のある文章は、

読者の「あるある!」を引き出します。

例えば、

- 「そうそう、私もそう思ってた!」

- 「これ、まさに私の経験と同じ!」

- 「この気持ち、よく分かる…」

こんな反応を

読者から引き出せるんですね。

もっと具体的に言うと、

朝起きられない悩みについて書くなら、

「目覚まし時計を5回スヌーズして、

結局慌てて家を飛び出す」

といった具体的な描写が共感を生みます。

この共感こそが、

読者との信頼関係を築く土台になるんです。

ただ情報を伝えるだけじゃなく、

「この人、私のことわかってる!」と

思わせることができるんですよ。

だからこそ、読者の共感を得るために

真実味のある文章を心がけましょう。

文章に説得力が生まれるから

真実味のある文章を書くと、

自然と説得力が生まれてくるんです。

なぜかというと、具体的な描写が

信頼性を高めてくれるからなんですよね。

例えば、

- 具体的な数字や事実

- 実体験に基づいたエピソード

- 細部まで描かれた状況説明

こういった要素が

説得力を生み出します。

「私は3ヶ月で10キロ痩せました」

よりも、

「私は3ヶ月間、毎朝6時に起きて

30分のウォーキングを続け、

間食を控えた結果、10キロ減量に成功しました」

の方が信じやすいですよね。

細部の描写が真実味を増し、

読者は「これは本当なんだ」と感じるんです。

実は人間の脳は、

詳細な情報ほど信頼する傾向があります。

だから、あなたの主張に説得力を

持たせたいなら、真実味のある

具体的な文章を心がけましょう。

読者の記憶に残りやすくなるから

真実味のある文章は、

読者の記憶に長く残るんです。

これって情報過多の時代には

すごく大切なことなんですよね。

例えば、

- 鮮明なイメージを伴う描写

- 感情を揺さぶるストーリー

- 具体的で独自性のある例え

こういった要素が

記憶に残りやすさを高めます。

「効果的な勉強法」という

抽象的な説明よりも、

「カフェの窓際の席で、

温かいラテを片手に、

25分集中して5分休憩するサイクルで

勉強したら、テスト点数が30点上がった」

という具体的な描写の方が

ずっと記憶に残りますよね。

脳科学的に見ても、

感情や五感を刺激する情報は

記憶に定着しやすいんです。

だから、あなたのメッセージを

読者の心に残したいなら、

真実味のある文章が効果的なんですよ。

感情移入を促進できるから

真実味のある文章は、

読者の感情移入を促進します。

これって、読者を行動に

導くためにとても重要なんですよ。

例えば、

- 主人公の気持ちが伝わる描写

- 読者自身が体験しているような臨場感

- 感情の起伏がはっきりした展開

こういった要素が

感情移入を促すんです。

「ダイエットは大変だけど頑張りましょう」

という抽象的な励ましより、

「鏡を見るのが怖くて、

お気に入りのジーンズが入らなくなって

涙した日。でも3ヶ月後、同じジーンズが

スッと履けた瞬間の喜びは忘れられません」

という具体的な感情描写の方が

読者の心を動かしますよね。

人は論理より感情で動くものです。

だからこそ、感情移入できる

真実味のある文章が効果的なんです。

読者が自分事として受け止められれば、

あなたの提案する行動にも

移しやすくなるんですよ。

プロの作家のような文章が書けるようになるから

真実味のある文章を意識すると、

プロの作家のような文章が書けるようになります。

これは単なる見栄えの問題じゃなく、

あなたの文章の質を高めるんですよ。

例えば、

- 無駄のない的確な表現

- 読者を引き込む独自の視点

- 印象に残る言い回し

こういった要素が

プロらしさを生み出します。

「良い本でした」という感想よりも、

「この本の最後のページを閉じた時、

胸の奥がじんわりと温かくなって、

しばらく余韻に浸っていました」

という描写の方が、

ずっと伝わるものがありますよね。

プロの作家は常に、

どうすれば読者に伝わるか、

どう表現すれば心を動かせるかを

考えているんです。

真実味のある文章を書く習慣が、

あなたの文章力を確実に

向上させてくれるでしょう。

そして結果的に、読者に

より大きな影響を与えることが

できるようになるんですよ。

真実味のある文章に必要な細部の描写テクニック7つ

あなたの文章がなぜか「嘘くさい」と感じられてしまうのは、

細部の描写が足りていないからかもしれません。

この記事を読めば、

読者の心を掴む文章の書き方がわかります。

真実味のある文章に必要な細部の描写テクニックは、

- 具体的な場所や環境を細かく描写する

- 五感を活用して情景を表現する

- 登場人物の感情や行動を具体的に示す

- 時間経過を意識して描写する

- 読者が共感できるテーマを織り交ぜる

- 視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚を使い分ける

- 読者が追体験できる文章構成を作る

これらのテクニックを使いこなせば、

読者はあなたの文章に引き込まれていきます。

どんな文章でも、細部の描写が

リアリティを生み出す鍵なんです。

それでは、各テクニックについて

詳しく解説していきますね。

具体的な場所や環境を細かく描写する

場所や環境を細かく描写すると、

読者はその場にいる感覚を得られます。

なぜなら、私たちの記憶は

具体的な細部と結びついているからです。

例えば...

- 「図書館」ではなく「埃の積もった古い図書館」

- 「カフェ」ではなく「木の温もりが感じられる小さなカフェ」

- 「公園」ではなく「朝露に濡れた芝生が広がる静かな公園」

このように具体的に描写すると、

読者の頭の中に鮮明な映像が浮かびます。

もっと具体的に言うと、

「図書館の奥まった窓際の席は、午後の柔らかな日差しが

古い本の背表紙を優しく照らしていた」という描写。

これだけで、その場所の雰囲気が

ありありと伝わってきませんか?

ちなみに、抽象的な表現は

読者の想像力を制限してしまいます。

「素敵な部屋」より「白い壁に赤いソファが

映える明るい部屋」の方が印象に残りますよね。

場所や環境の細部を描写することで、

文章全体の信頼性が高まるんです。

五感を活用して情景を表現する

五感を活用した描写は、

読者の脳に強く働きかけます。

なぜなら人間は五感を通して

世界を認識しているからなんです。

具体的には、

- 視覚:「夕焼けで赤く染まった空」

- 聴覚:「遠くで鳴るセミの声」

- 嗅覚:「焼きたてパンの甘い香り」

- 触覚:「肌を刺すような冷たい風」

- 味覚:「ほのかな苦みの残るコーヒー」

こういった五感の描写を入れると、

読者は自分の経験と結びつけやすくなります。

たとえば、「朝の市場では、

新鮮な魚の生臭さと香辛料の刺激的な香りが

混ざり合っていた」という描写。

こんな風に五感を使った表現をすると、

読者はその場にいるような錯覚を起こします。

ただし、五感をすべて詰め込もうとすると、

かえって文章が重くなることもあります。

場面に合わせて、最も印象的な

感覚を選んで描写するのがコツです。

五感を意識した描写を取り入れると、

文章に命が吹き込まれるんですよ。

登場人物の感情や行動を具体的に示す

登場人物の感情や行動を具体的に示すと、

読者はその人物に感情移入しやすくなります。

これは人間の脳が、他者の行動を見ると

自分もその行動をしているかのように

反応するからなんですよ。

例えば次のような描写です。

- 「彼女は悲しんだ」ではなく「彼女は唇を噛み、目に涙を浮かべた」

- 「彼は怒った」ではなく「彼は拳を強く握りしめ、眉間にしわを寄せた」

- 「彼女は喜んだ」ではなく「彼女は目を輝かせ、思わず小さくジャンプした」

このように具体的に描写すると、

読者はその感情を追体験できます。

もっと詳しく言うと、

「彼は不安そうに指先でテーブルをトントンと叩き、

時々窓の外を見やりながら深いため息をついた」

という描写。

これを読むと、その人物の

心理状態が手に取るように伝わりますよね。

感情を「説明」するのではなく、

感情が表れる「行動」を描写すること。

これが大切なポイントなんです。

登場人物の感情や行動を具体的に示すことで、

読者はその人物の心情を深く理解できるのです。

時間経過を意識して描写する

時間経過を意識した描写は、

文章に自然なリズムと流れを生み出します。

これは人間の経験が常に

時間軸に沿って進むからなんですね。

例えば、

- 「朝日が昇るにつれて、霧が徐々に晴れていった」

- 「彼は数秒間黙り込んだ後、ゆっくりと口を開いた」

- 「季節が移り変わるように、彼女の気持ちも少しずつ変化していった」

このような時間の流れを示す表現は、

出来事に説得力を与えます。

具体的に言うと、

「彼女はまず封筒を手に取り、しばらく見つめてから、

ゆっくりと封を開け、中の手紙を取り出した」

という描写。

こうした時間経過の描写があると、

読者はその場面をスローモーションで

見ているような感覚になるんです。

逆に時間経過がない描写だと、

唐突で不自然な印象を与えてしまいます。

「彼女は手紙を読んだ。そして泣いた。」より

「彼女は手紙を読み進めるうちに、

次第に目に涙が溢れてきた」の方が

自然に感じられますよね。

時間経過を丁寧に描写することで、

文章に奥行きと説得力が生まれるんです。

読者が共感できるテーマを織り交ぜる

読者が共感できるテーマを織り交ぜると、

文章への没入感が格段に高まります。

なぜかというと、人は自分の経験と

重なる話に強く惹かれるからなんです。

例えば次のようなテーマです。

- 失恋の痛み

- 新しい挑戦への不安

- 成功の喜び

- 人間関係の複雑さ

- 成長の過程での葛藤

こういった普遍的なテーマを

文章に織り込むことで、読者は

「自分の話のように」感じるんです。

より具体的に言うと、

「彼女は面接会場の前で深呼吸した。

誰もが経験する不安と期待が

胸の中でせめぎ合っていた」という描写。

こんな経験、誰にでもありますよね?

だからこそ、読者は自然と

その場面に引き込まれるんです。

ただし、あまりに陳腐なテーマだと

逆効果になることもあります。

独自の視点や切り口を加えることで、

共感できるテーマをより魅力的に

描くことができますよ。

読者が共感できるテーマを上手く取り入れることで、

文章は読者の心に深く響くものになるんです。

視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚を使い分ける

五感を使い分けることで、

場面に応じた最適な描写ができます。

というのも、状況によって

印象的な感覚は異なるからなんです。

それぞれの感覚の特徴は、

- 視覚:最も情報量が多く、空間把握に適している

- 聴覚:雰囲気や感情を伝えるのに効果的

- 嗅覚:記憶と強く結びつき、感情を喚起しやすい

- 触覚:親密さや物理的な感覚を伝えるのに最適

- 味覚:個人的な体験を共有するのに役立つ

場面によって、どの感覚を

強調するか選ぶことが大切です。

例えば、「彼女は古い実家に足を踏み入れた。

懐かしい味噌汁の香りが鼻をくすぐり、

遠くで鳴る風鈴の音が夏の記憶を呼び覚ました」

この描写では、嗅覚と聴覚を

重点的に使っていますよね。

お祭りの描写なら、

視覚と聴覚を中心にするかもしれません。

恋愛シーンなら、

触覚や嗅覚が効果的かもしれません。

場面の特性に合わせて五感を使い分けることで、

より効果的に情景を伝えることができるんです。

読者が追体験できる文章構成を作る

読者が追体験できる文章構成は、

まるで読者自身が体験しているような

感覚を生み出します。

なぜなら、人は物語を読むとき

無意識に主人公になりきるからです。

具体的には、

- 時系列に沿った展開

- 細部から全体へ、または全体から細部への視点移動

- 感情の起伏に合わせたリズム

- 読者の想像力を刺激する間の取り方

- 五感をバランスよく配置する構成

これらを意識すると、読者は

自然と物語の中に入り込めます。

例えば、「彼女はまず玄関のドアを開け、

薄暗い廊下を進んだ。リビングに入ると、

そこには思いがけない光景が広がっていた」

このように段階的に場面を展開させると、

読者も一緒に空間を移動している感覚になります。

また、「彼は決断するまでに3日かかった。

最初は怒り、次に諦め、そして最後に

受け入れる心境になった」という

感情の変化の描写も効果的です。

読者が自然と息を止めたり、

ページをめくる手が速くなったりするような

文章構成を心がけましょう。

読者が追体験できる文章構成を作ることで、

あなたの文章は忘れられない体験として

読者の記憶に残るのです。

読者の感情を動かす文章の書き方4つ

あなたの文章が読者の心を震わせるとき、

魔法のような力が生まれます。

その力を手に入れれば、

どんな内容も人の心に届くようになりますよ。

感情を動かす文章術は、

次の4つのポイントがカギになります。

- 自分の感情を率直に表現する

- 経験をストーリー形式で語る

- 印象的な言葉やフレーズを選ぶ

- 感情の起伏を描いて緊張感を生み出す

これらのテクニックを使いこなせば、

読者はあなたの文章に引き込まれていきます。

どれも難しそうに見えるかもしれませんが、

実は誰でも身につけられるものなんです。

それでは、この4つのポイントについて、

具体的に解説していきますね。

自分の感情を率直に表現する

自分の感情をそのまま書くことは、

読者の心を直接つかむ最強の方法です。

なぜなら人は他人の正直な感情に、

自然と共感してしまうからなんですよ。

例えば、

- 「初めて子どもが生まれた時の喜び」

- 「大切な人を失った悲しみ」

- 「長年の努力が報われた達成感」

こういった素直な感情の表現は、

読者の心に強く響きます。

もっと具体的に言うと、

「その日私は涙が止まらなかった」とか

「胸がいっぱいになって言葉が出なかった」とか。

こんな風に自分の内側で起きたことを、

包み隠さず書くことが大切なんです。

私も以前、大好きな祖母を亡くした時の気持ちを、

ブログに書いたことがあります。

すると驚くほど多くの人から、

「同じ経験をした」「気持ちがわかる」という

メッセージをもらったんですよね。

だから自分の感情を隠さず書くことで、

読者との距離がグッと縮まるんです。

感情表現は「恥ずかしい」と思うかもしれませんが、

それこそが人の心を動かす原動力なのです。

経験をストーリー形式で語る

あなたの経験をストーリーにすると、

読者はその世界に入り込みます。

物語形式にすることで人は自然と、

その場面を追体験するようになるんです。

例えば、

- 「始まり」があって

- 「問題や困難」が生じて

- 「解決や成長」に至る

このような流れで語ると、

読者は自然とあなたに感情移入します。

具体的には「朝起きた瞬間から」

「どう考えて」「何を感じて」

「どう行動したか」を時系列で書くんです。

たとえば私が初めて人前で話した時、

足が震えて声が出なくなった経験。

最初は恥ずかしくて逃げ出したい気持ちでしたが、

深呼吸して一言ずつ話し始めたら、

だんだん自信がついてきたんです。

このように時間の流れに沿って書くと、

読者もその場にいるような感覚になります。

ストーリーには必ず「変化」や「気づき」を入れると、

読者の心により深く届くようになりますよ。

だから自分の経験を語るときは、

映画のワンシーンを描くような気持ちで書きましょう。

印象的な言葉やフレーズを選ぶ

言葉の選び方一つで、

文章の印象は大きく変わります。

強い言葉や鮮やかな表現を使うことで、

読者の脳裏に鮮明なイメージが残るんです。

例えば、

- 「悲しい」より「胸が引き裂かれる」

- 「嬉しい」より「心が踊る」

- 「怖い」より「背筋が凍る」

このような表現を使うと、

読者は感情をより強く感じられます。

特に五感を使った表現は効果的で、

「甘い香り」「ざらついた手触り」

「鋭い痛み」などと書くと臨場感が出ます。

私が先日読んだ本では「夕日が海を赤く染め、

波の音が心地よく耳に届いていた」という

表現があって、すぐにその場面が思い浮かびました。

このように言葉を選ぶことで、

読者の想像力を刺激できるんです。

でも難しい言葉を使う必要はありません。

むしろシンプルで具体的な言葉の方が、

読者の心により深く届くことが多いんですよ。

だからこそ、言葉選びには

少し立ち止まって考える価値があります。

感情の起伏を描いて緊張感を生み出す

文章に感情の波をつけることで、

読者を飽きさせない工夫ができます。

一本調子の文章より、起伏のある文章の方が

読者の感情を揺さぶるからなんですね。

例えば、

- 期待から失望へ

- 不安から安心へ

- 悲しみから希望へ

こういった感情の変化を描くと、

読者はその波に乗って感情移入します。

具体的には、「最初は全く自信がなかった」

「しかし挑戦してみると」

「思いがけない結果に驚いた」といった流れです。

私が先日マラソン大会に出た時も、

最初は「絶対に完走できない」と思っていました。

でも10キロを過ぎたあたりから不思議と体が軽くなり、

ゴール直前では涙が出るほど感動したんです。

このように感情の変化を描くことで、

読者も一緒にドラマを体験できるんです。

小説だけでなく、ブログや記事でも

この「感情の起伏」を意識すると、

読者を最後まで引きつけることができますよ。

感情の波を上手に使うことで、

あなたの文章は生き生きとしたものになります。

効果的な文章技術を実践する5つの方法

文章の力で人の心を動かす秘訣は、

実はカンタンな5つの技術にあります。

これらをマスターすれば、

あなたの文章は一気に魅力的になります。

その5つが、

- トークとライティングの特性を理解する

- 感情を表現する言葉を選ぶ

- 抑揚や強弱を文章で表現する

- 沈黙や間を効果的に活用する

- 五感を刺激する描写を取り入れる

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

ちょっとしたコツを知るだけで誰でも使えます。

それぞれの技術について、

詳しく解説していきますね。

トークとライティングの特性を理解する

話すことと書くことには、

大きな違いがあるんです。

この違いをしっかり理解することが、

効果的な文章を書く第一歩なんですよ。

例えば、

- 話すときは声の高低で感情を伝えられる

- 書くときはそれを言葉で表現する必要がある

- 話すときの表情や間も文字で再現する

これらの違いを知ることが

とても大切なんです。

もう少し具体的に言うと、

友達と話すときって声の大きさや

話すスピードを自然に変えてますよね。

でも文章では、それができないから

別の方法で同じ効果を出さないといけません。

実は私も最初は気づかなくて、

話すように書いただけの文章を作っていました。

でもそれじゃ伝わらないんですよね。

文章には文章の特性があるんです。

だからこそ、トークとライティングの

特性の違いをしっかり理解しましょう。

感情を表現する言葉を選ぶ

感情を伝える言葉選びは、

文章の魅力を決める重要なポイントです。

適切な言葉を選ぶことで、

読者の心に深く響く文章になります。

たとえば、

- 「悲しい」より「胸が締め付けられる」

- 「嬉しい」より「心が躍る」

- 「怖い」より「背筋が凍る」

このように具体的な表現を

使うことが大切なんです。

もっと言うと、「とても悲しかった」

という表現よりも「涙が止まらなかった」

という表現の方が伝わりやすいですよね。

感情を直接的に伝えるよりも、

その感情によって起こる体の変化や

状態を描写する方が効果的なんです。

わたしの友達は手紙を書くのがすごく上手で、

読むたびに涙が出るほど感動するんです。

聞いてみたら「相手がどう感じるかを

想像しながら言葉を選んでる」って言ってました。

感情を表す言葉を意識して選ぶことで、

あなたの文章は人の心を動かせるようになります。

抑揚や強弱を文章で表現する

文章に抑揚や強弱をつけると、

まるで目の前で話しているような臨場感が生まれます。

この技術を使うことで、

読者は思わず引き込まれるんですよ。

例えば、

- 短い文と長い文を組み合わせる

- 強調したい言葉を繰り返す

- 驚きの場面では「!」を効果的に使う

こういった工夫で文章に

リズムが生まれるんです。

具体的に言うと、緊張感を出したいときは

短い文をいくつか続けるといいんです。

そして。急に。こんな感じで。

反対にゆったりした雰囲気を出したいときは、

少し長めの文章を使って、読者の心をリラックスさせるような、

穏やかな流れを作ることができるんですよね。

私も昔は同じような長さの文ばかり

書いていたことがありました。

でもある本で「文章にもメロディがある」

と知ってから意識するようになったんです。

抑揚や強弱をつけることで、

あなたの文章はグッと生き生きしてきますよ。

沈黙や間を効果的に活用する

文章の中の「沈黙」や「間」は、

実は強力なメッセージを伝えます。

上手に使えば、読者の感情を

より深く揺さぶることができるんです。

例えば、

- 重要な一文の前後に空行を入れる

- 短い一文で区切って余韻を持たせる

- 「…」や「—」で読者に考える時間を与える

このような工夫で文章に

深みが出るんですよ。

もう少し具体的に言うと、

大切なことを伝える前に一度改行して

間を作ると印象に残りやすくなります。

それは、まるで会話の中で一度

深呼吸してから大事なことを

言うのと同じ効果があるんです。

私も最初は文章をびっしり詰めて書いていて、

友達から「読みにくい」と言われました。

間を意識して書くようになってから

「読みやすくなった」と褒められるように。

沈黙や間を効果的に使うことで、

あなたの文章は読者の心に深く響きますよ。

五感を刺激する描写を取り入れる

五感を刺激する描写があると、

読者はその場面を鮮明にイメージできます。

この技術を使うことで、

あなたの文章は立体的になるんです。

例えば、

- 視覚:「真っ赤なりんごが光っていた」

- 聴覚:「風鈴の澄んだ音色が響く」

- 触覚:「ふわふわの毛布に包まれた」

こんな風に五感を使った表現を

入れることが大切なんです。

もっと詳しく言うと、「美味しかった」

だけでなく「甘酸っぱい香りが鼻をくすぐり、

一口噛むと果汁が口いっぱいに広がった」

と書くと読者も体験を共有できるんです。

私も料理の記事を書いたとき、

「美味しい」としか書けなかったんです。

でも五感を意識するようになってから

「読んでるだけでお腹が鳴った」と

コメントをもらえるようになりました。

五感を刺激する描写を加えることで、

あなたの文章は読者の記憶に残りやすくなります。

文章で感情を伝える際の4つの注意点

あなたの文章が読者の心に響かない、

それはたった4つのミスのせいかもしれません。

この記事を読めば、

感情が伝わる魅力的な文章が書けるようになりますよ。

その4つの注意点とは、

- 過剰な表現を避ける

- 読者層に合わせた言葉選びをする

- 一貫性のある文体を維持する

- 推敲を繰り返して不要な表現を削る

なんです。

これらは簡単そうに見えて、

実はほとんどの人が見落としがちなポイント。

どれも実践すれば、

あなたの文章は格段に良くなります。

それぞれ詳しく解説していきますね。

過剰な表現を避ける

過剰な表現は逆効果で、

読者の感情移入を妨げてしまいます。

シンプルな表現の方が、

読者の心に響くことが多いんですよ。

例えば、

- 「とてもとても悲しかった」より「涙が止まらなかった」

- 「すごく超興奮した」より「手が震えるほど興奮した」

- 「本当に本当に嬉しい」より「胸がいっぱいになった」

こんな風に具体的に描写すると、

読者はその場面を想像しやすくなります。

もっと言うと、

「彼女は悲しかった」と書くより、

「彼女は黙って窓の外を見つめた」と書く方が効果的。

感情を直接言い過ぎると、

かえって読者は感情移入しづらくなるんです。

話し言葉では感情を強調するために、

「すごく」「とても」を重ねることもありますよね。

でも文章では、そういった表現は、

むしろ文章の力を弱めてしまうんです。

だからこそ過剰な表現は避けて、

読者の想像力を刺激する表現を選びましょう。

読者層に合わせた言葉選びをする

読者層を意識した言葉選びが、

感情を伝える鍵になるんです。

対象読者によって、

同じ内容でも表現方法を変えるべきなんですよ。

例えば、

- 子供向けなら平易な言葉と具体例

- ビジネスパーソン向けなら簡潔で的確な表現

- 専門家向けなら専門用語を適切に使う

このように読者に合わせることで、

メッセージがしっかり伝わりやすくなります。

特にビジネス文書では、

「ご検討いただければ幸いです」という形式的な表現より、

「このプランで貴社の課題を解決できると確信しています」の方が熱意が伝わりますよね。

また年齢層によっても、

共感を呼ぶ例え話や表現が変わってきます。

若い世代にはSNSの例えが効果的だし、

シニア層には昔の出来事を引用する方が伝わりやすい。

ここで大切なのは、

自分の書きたいことではなく、

読者が何を求めているかを考えること。

読者目線で言葉を選ぶことで、

あなたの文章はぐっと心に響くものになりますよ。

一貫性のある文体を維持する

文体の一貫性は読者の没入感を、

大きく左右する重要な要素です。

文章の途中で文体が変わると、

読者は違和感を覚えて集中力が途切れちゃうんです。

例えば、

- 丁寧語と砕けた表現の混在

- 客観的な解説と主観的な感想の唐突な切り替え

- 過去形と現在形のランダムな使用

こういった不統一は、

読者を混乱させてしまいます。

特に小説では、

語り手の視点や時制を一貫させることが重要。

「彼は悲しそうだった」と過去形で書いていたのに、

突然「彼は泣いている」と現在形になると、

読者は物語の流れについていけなくなります。

ビジネス文書でも同じで、

フォーマルな文体で始めたなら最後まで統一すべきです。

初めは「です・ます調」で書いていたのに、

途中から「だ・である調」に変わると、

プロフェッショナルさに欠ける印象を与えてしまいます。

文体の一貫性を保つには、

書き終えた後に全体を見直すことが大切。

一貫した文体は読みやすさを高め、

読者があなたの文章に没頭するのを助けるんです。

推敲を繰り返して不要な表現を削る

推敲こそが良い文章への、

最も確実な近道なんです。

初稿は必ず無駄な表現や、

冗長な部分が含まれているものです。

例えば、

- 同じ意味の言葉の繰り返し

- 説明過多になっている部分

- 本筋から外れた余談

これらを見つけて削ることで、

文章の力が格段にアップします。

実は名文と呼ばれる文章の多くは、

書き足すのではなく削ることで完成したんですよ。

ヘミングウェイも「良い文章とは、

削るところがなくなった文章だ」と言ったとされています。

具体的には、

「とても」「非常に」などの副詞や、

「思います」「考えます」などの婉曲表現を見直してみましょう。

これらを削ると、

文章がすっきりして力強くなります。

また推敲は一度では足りません。

時間を置いて何度も読み返すことが大切です。

できれば音読してみると、

不自然な表現や冗長な部分が見えてきますよ。

推敲を重ねることで、

あなたの伝えたい感情が純度高く伝わる文章になるんです。

読者をファン化させる文章作りの3つの戦略

あなたの文章、実は99%の人が

見逃している重要なポイントがあります。

それは「ファン化」という

究極の読者との関係性なんです。

ファン化できれば、あなたの記事は

何度も読まれ、共有され続けます。

そのための3つの戦略が、

- 感情を揺さぶる具体的なエピソードを盛り込む

- 繰り返し読みたくなる価値ある情報を提供する

- 読者との信頼関係を構築する文体を意識する

なんですよね。

これらは単なるテクニックではなく、

読者との深い絆を作る方法です。

どれも実践すれば効果は

すぐに実感できるはずです。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

感情を揺さぶる具体的なエピソードを盛り込む

感情を揺さぶるエピソードは、

読者の心に直接響く魔法のようなものです。

なぜなら人は論理より感情で

動くようにできているからなんですね。

例えば、

- 自分の失敗談

- 感動した瞬間

- 人生が変わった出来事

こういった経験を

具体的に伝えることが大切です。

トークでは声の抑揚や表情で

感情を伝えられますが、文章では

細部の描写が命なんですよ。

「嬉しかった」ではなく「胸が

高鳴り、思わず声を上げた」と

書くだけで伝わり方が変わります。

私も以前は「良い記事でした」と

書くだけでしたが、「この記事を

読んで涙が出るほど救われました」と

具体的に書いたら反応が10倍になりました。

五感を使った表現も効果的です。

「美味しいケーキ」より「口に入れた

瞬間に広がるバニラの香りと

しっとりとした食感」の方が

読者の脳内で鮮明に再現されますよね。

感情を揺さぶるエピソードは

読者があなたの文章に戻って

くる最大の理由になるんです。

繰り返し読みたくなる価値ある情報を提供する

読者が何度も戻ってくる記事には、

必ず「価値ある情報」が詰まっています。

これは単なる知識ではなく、

読者の人生を変える力を持つ情報のことです。

例えば、

- すぐに実践できるテクニック

- 専門家だけが知っている裏技

- 時間をかけて集めた貴重なデータ

このような情報は読者に

「保存しておきたい」と

思わせる力があるんですよね。

ここで大事なのは、情報の

質と提供の仕方なんです。

ありきたりな情報を並べるのではなく、

あなただけの視点や経験を

加えることで価値が高まります。

私の場合、一般的なライティング

テクニックを紹介する時も、

「これを使ったら反応が3倍に

なった」という具体的な

結果を添えるようにしています。

さらに、情報の出し惜しみは

絶対にNGです。むしろ

「こんなに教えてくれるの?」と

思われるくらい惜しみなく

共有することが大切なんです。

そうすることで読者は

「この人からもっと学びたい」と

あなたのファンになってくれるんです。

読者との信頼関係を構築する文体を意識する

読者との信頼関係は、

あなたの文章の「声」から生まれます。

その声とは、あなたの個性が

にじみ出る文体のことなんですよ。

例えば、

- 親しみやすい話し言葉

- 正直で誠実な表現

- 読者の立場に立った語りかけ

こういった要素が信頼関係を

築く土台になるんです。

特に大切なのは一貫性です。

記事によって人格が変わるような

印象を与えると、読者は

不信感を抱いてしまいます。

文章の中で「私も最初は

うまくいかなかった」と

弱みを見せることも効果的です。

完璧な人より、失敗を乗り越えて

きた人の方が親近感が湧きますよね。

私自身、文章の添削を受けた時に

「もっと自分らしく書いていい」と

言われたことがあります。

それからは肩の力を抜いて

友達に話すように書くようにしたら、

「あなたの記事、いつも

楽しみにしています」という

メッセージをもらえるように

なったんです。

読者との信頼関係が深まれば、

単なる読者からファンへと

変わっていくんですよ。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 読者の感情を動かすには具体的な描写が不可欠—「悲しい」より「涙が止まらなかった」と表現する

- 五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を使った表現で読者の脳内に鮮明なイメージを作り出す

- 短い文と長い文を組み合わせて文章にリズムと抑揚をつけることで読者を飽きさせない

- 自分の失敗談や成功体験など、感情を揺さぶる具体的なエピソードを盛り込む

- 読者のペルソナを明確にイメージして、その人に向けて書くことで響く文章になる

- 過剰な表現は逆効果—シンプルで具体的な表現の方が読者の心に響く

- 文章の推敲では「削る」ことを意識し、不要な副詞や婉曲表現を見直す

- 時間経過や感情の変化を描写することで、読者に追体験させる文章構成を作る

- 読者との信頼関係を築くには一貫した「声」(文体)と適度な弱みの開示が効果的

- 価値ある情報を惜しみなく提供することで、読者は「この人からもっと学びたい」と思うようになる

まとめ

読者の心を掴む文章を書くためには、感情を動かすテクニックがとても大切です。この記事では、読者に共感され、行動してもらえる文章を書くための5つの核心的なポイントを紹介しました。

まず、具体的な描写が重要です。「悲しい」と書くよりも「涙が止まらなかった」と表現すれば、読者はその場面を鮮明にイメージできます。五感を使った表現も効果的で、読者の脳内に臨場感あふれる映像を作り出します。

また、文章にリズムと抑揚をつけることも大切です。短い文と長い文を組み合わせ、重要なポイントの前後に間を設けると、読者は自然と引き込まれていきます。

自分の経験や感情を正直に伝えることも、読者との距離を縮める強力な方法です。完璧な人より、失敗を乗り越えてきた人の方が親近感が湧くものです。

そして何より、読者のことを常に意識して書くことが大切です。誰に向けて書いているのかを明確にし、その人の悩みや関心に寄り添った文章を心がけましょう。

これらのテクニックを日々の文章に取り入れることで、あなたの言葉は確実に読者の心に届くようになります。文章力は才能ではなく、実践で磨かれるスキルなのです。今日から一つでも試してみてください。きっと変化を実感できるはずです。

よくある質問

文章を書くのが苦手なのですが、どうすれば読みやすい文章が書けますか?

読みやすい文章にするには、短い文章で書く、専門用語を避ける、段落を3〜4行で区切る、箇条書きを活用するといった工夫が効果的です。特に長い文章は読者の頭に負担をかけるので、一文は40字程度を目安にしましょう。また、小学生にも分かるような平易な言葉を選ぶと、誰にでも伝わりやすくなりますよ。

読者の感情を動かす文章を書くコツはありますか?

読者の感情を動かすには、具体的なエピソードを盛り込み、五感を刺激する表現を使うことが大切です。「嬉しかった」と書くより「胸が高鳴り、思わず笑顔がこぼれた」と具体的に描写すると、読者は自分の経験と重ね合わせて共感しやすくなります。また、あなた自身の感情を率直に表現することで、読者との距離が縮まり、心を動かす文章になりますよ。

魅力的なタイトルの付け方を教えてください

魅力的なタイトルを作るには、具体的な数字を入れる、読者のメリットを明示する、好奇心をくすぐる言葉を使うという3つのポイントが効果的です。例えば「なんとなく書く」より「成功する人が実践する7つの習慣」のように数字入りのタイトルにすると、読者の興味を引きやすくなります。タイトルは文章の顔なので、本文の3倍くらいの時間をかけて考えるのがおすすめですよ。

文章に説得力を持たせるにはどうしたらいいですか?

文章に説得力を持たせるには、具体的な数字やデータを活用し、実績や成功事例を示すことが効果的です。「多くの人が成功している」より「87%の人が成功」と具体的な数値を使うと印象が全然違います。また、専門家の意見や自身の経験から得た知見を共有することで、読者の信頼を得られます。ただし、嘘の数字は使わないよう注意してくださいね。信頼性を高めるはずが、逆に信頼を失うことになってしまいます。

文章を書く前に準備しておくべきことはありますか?

文章を書く前には、読者ペルソナを具体的に設定することが大切です。「この記事を読む人は具体的にどんな人か」をメモしておくと、自然と読者の悩みや関心に寄り添った文章が書けるようになります。例えば「30代の主婦で料理初心者のAさん」のように具体的に設定すると、使うべき言葉や例え話が見えてきます。また、文章の目的と結論を最初に明確にしておくと、読者は安心して読み進められるようになりますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。