このノウハウについて

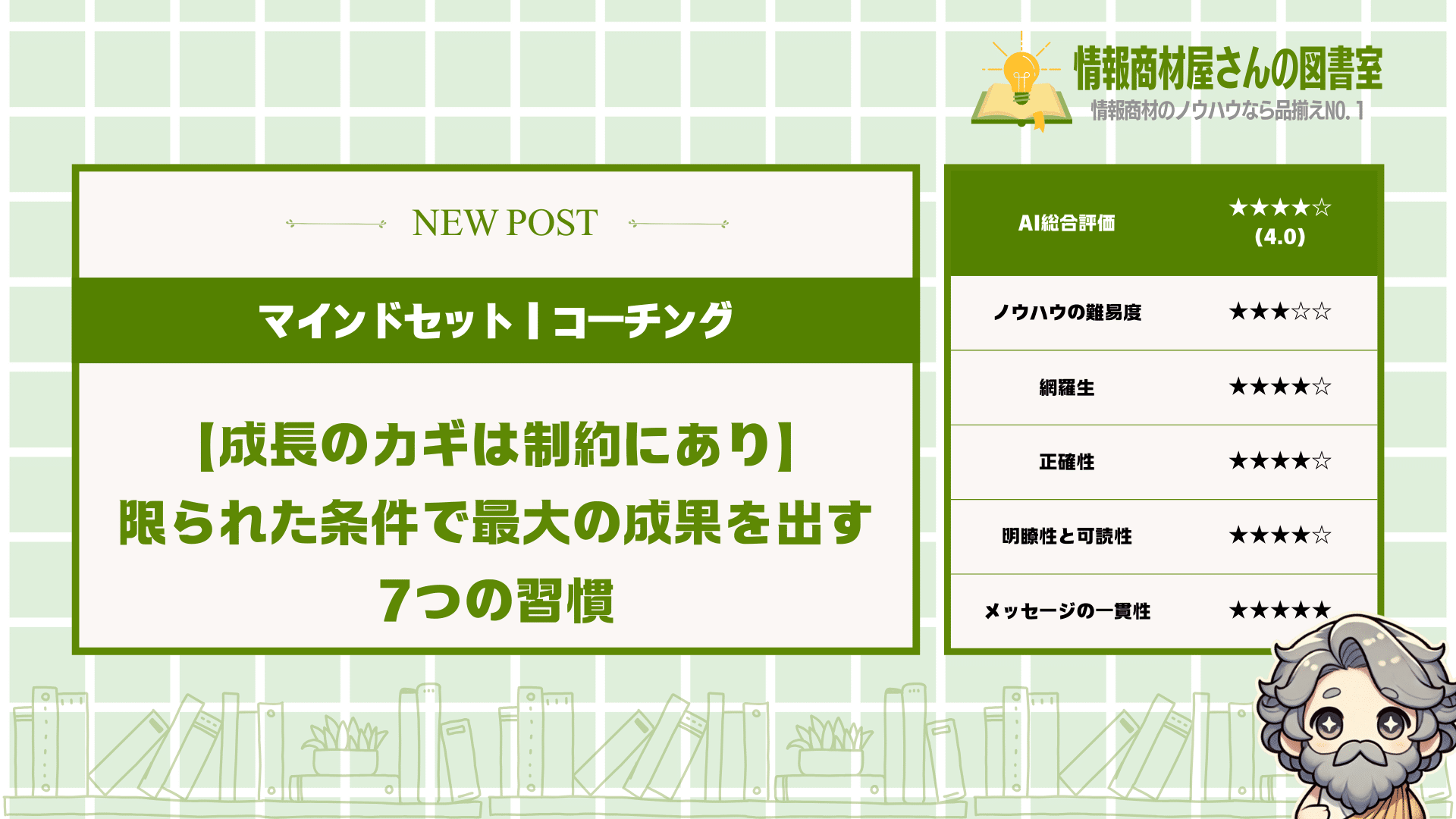

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

この記事では「制約」を活用して人生やビジネスを好転させる実践的な方法が解説されています。日常生活でよく感じる「限界」や「壁」を逆手にとって成長につなげる秘訣が満載で、読み終わった後には制約を恐れるのではなく、むしろ積極的に活用したいという前向きな気持ちになれるでしょう。特に行動の優先順位付けや創造性の向上など、すぐに実践できるヒントが豊富に含まれており、仕事や私生活での悩みを解決するきっかけになる価値ある内容です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「もっとお金があれば」「もっと時間があれば」とよく思ってしまう

●制約があると何もできない気がして、いつもフラストレーションがたまる

●周りの人はリソース不足でも成果を出しているのに、なぜ自分はできないんだろう

実は、多くの人が「制約」を成長の妨げだと考えています。

時間が足りない、予算が少ない、人手が足りない…

こういった制約に直面すると、ついネガティブになってしまいますよね。

しかし驚くべきことに、世界の成功者たちは

むしろ制約を「成長の源」として活用しているのです。

この記事では、制約を味方につけて

人生とビジネスを好転させる方法を徹底解説します。

制約があるからこそ行動に優先順位がつき、

リソースを集中させることで効率が高まり、

さらには創造性までも刺激されるのです。

これから紹介する方法を実践すれば、

あなたも制約を恐れるのではなく、

むしろ積極的に活用できるようになるでしょう。

制約は敵ではなく、あなたの可能性を

広げるための最強の味方になるのです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 制約を活用して人生を豊かにする5つの具体的な理由

- 効果的な制約の設定方法と4つの実践ステップ

- 制約がもたらす3つの成長効果と能力向上の仕組み

- 制約活用で注意すべき4つのポイントと失敗しない方法

- ビジネスで成功するための集中戦略と制約の活かし方

制約を活用すべき5つの理由

制約を活用することで、

人生はむしろ豊かになります。

多くの人は制約を嫌がりますが、

実は大きなメリットがあるんです。

その5つの理由が、

- 行動に優先順位をつけられるから

- リソースを集中させて効率が高まるから

- 無駄な活動を排除できるから

- 最適解を見つける能力が身につくから

- 創造性が刺激されるから

なんですよね。

これらの理由を理解すると、

制約を味方につけられます。

制約は敵ではなく、

むしろ成長の源なんです。

それでは、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

行動に優先順位をつけられるから

制約があると自然と

行動に優先順位がつきます。

なぜなら、限られた条件の中で

何が本当に大切かを考えるからです。

例えば、

- 時間制約があると重要な仕事を先にする

- お金の制約があると必要な出費を見極める

- エネルギーの制約があると大切なことに集中する

このように制約があることで、

本当に大事なことが見えてきます。

もっと身近な例で言うと、

子育て中のママは時間制約があるため、

仕事を効率よく終わらせる能力が高まるんです。

時間がたっぷりあると、

ついダラダラと物事を進めがち。

でも制約があることで、

「これは後回しにしよう」とか

「これは今すぐやるべきだ」という判断ができます。

そうやって優先順位をつけることで、

限られた時間やリソースを

最大限に活かせるようになるんですね。

制約があるからこそ、

本当に大切なことに集中できるんです。

リソースを集中させて効率が高まるから

制約があると、限られた

リソースを集中できます。

これって、散らばった光より

レーザー光線の方が強いのと同じなんです。

たとえば、

- 時間が限られていると無駄な会議をカットする

- 予算が少ないと本当に効果的な広告だけに投資する

- 人手が足りないと一人一人の強みを活かす仕事を任せる

こういう状況になると、

効率が自然と高まるんです。

私の友達は小さな会社を

始めたときにお金がなくて、

大手企業のような広告は出せませんでした。

そこで地域密着型の

小さなイベントだけに集中したら、

逆に顧客との絆が深まって

ビジネスが急成長したんです。

制約があることで「あれもこれも」から

「これだけ」に集中できるようになります。

そうすると、その「これだけ」に

全力投球できるので、

結果的に効率がグンと上がるんですよ。

リソースを集中させることで、

少ない力でも大きな成果を

生み出せるようになります。

無駄な活動を排除できるから

制約があると、自然と

無駄な活動が見えてきます。

だって、限られた条件の中で

成果を出すには、余計なことを

やめるしかないからです。

例えば、

- 時間制約があると長々とした会議をやめる

- 予算制約があると効果の低い支出をカットする

- 人員制約があると複雑な承認プロセスを簡略化する

こうやって無駄を省くことで、

本質的な活動だけが残ります。

私自身、締め切りがないと

いつまでも記事を書き続けて

なかなか完成させられませんでした。

でも「3時間以内に仕上げる」という

制約を設けたら、余計な調査や

完璧主義をやめて、本当に必要な

内容だけに集中できるようになったんです。

無駄な活動を排除することで、

ストレスも減りますし、

成果物の質も上がります。

余計なものを削ぎ落とすことで、

本当に価値のあるものが

はっきりと見えてくるんです。

最適解を見つける能力が身につくから

制約の中で活動すると、

最適解を見つける能力が育ちます。

限られた条件の中でベストを

追求するクセがつくからなんです。

たとえば、

- 予算が限られていると創意工夫で問題を解決する

- 時間が限られていると効率的な方法を考える

- 材料が限られていると新しい組み合わせを試す

このような経験を積むと、

どんな状況でも対応できる

問題解決能力が身につくんです。

私の知り合いは、コロナ禍で

対面販売ができなくなったとき、

オンラインでの販売方法を

工夫することで売上を伸ばしました。

制約があったからこそ、

今までやったことのない方法を

試してみたわけです。

こうした経験を重ねると、

「どうせ無理」と諦めるのではなく、

「どうすれば可能か」を

考える思考回路が育ちます。

制約は最適解を見つける

トレーニングの場なんです。

創造性が刺激されるから

制約があると、意外なことに

創造性が刺激されます。

なんでも自由にできる状態より、

枠があった方がアイデアが

湧いてくるんですよね。

例えば、

- 材料が限られているとユニークな料理を考える

- 字数制限があると簡潔で強い文章を書く

- 予算制約があると斬新な宣伝方法を思いつく

こういう状況で人は

創造的になるんです。

子どもの頃、段ボール箱と

テープだけで遊ぶように言われたとき、

意外と楽しい秘密基地や

宇宙船を作れたのを覚えてますか?

あれこそが制約による

創造性の発揮なんです。

実際、多くのアーティストや

発明家は制約の中で

最高の作品を生み出しています。

制約があることで、

既存の枠組みを超えた

新しい発想が生まれるんです。

そして、その創造性は

他のあらゆる場面でも

役立つスキルになります。

効果的な制約の設定方法4ステップ

人生で大きく成長したいなら、

むしろ自分に制約をかけるべきなんです。

制約をうまく設定できれば、

集中力が高まり成果も出やすくなります。

その方法として、

- STEP1. 自分の現状と環境を正確に把握する

- STEP2. 達成したい明確な目標を定める

- STEP3. 不要な活動を特定して排除する

- STEP4. 定期的に制約の効果を検証する

この4つのステップがあります。

どれも実践しやすいものばかりで、

すぐに取り入れることができますよ。

それでは、これから

詳しく解説していきますね。

STEP1. 自分の現状と環境を正確に把握する

まず最初にやるべきことは、

自分の状況を正直に見つめることです。

これができないと、

効果的な制約は設定できません。

例えば、

- 使える時間は本当にどれくらいあるか

- どんなスキルや知識を持っているか

- 周りのサポート環境はどうなっているか

こういった現状把握が

とても大切なんですね。

もっと具体的に言うと、

仕事が終わる時間、家族の予定、

自分の体力的な限界などを

きちんと把握することです。

「朝5時に起きて勉強する」という

制約を設定しても、夜型の人には

続かないことがほとんどです。

だからこそ、自分の生活リズムや

得意・不得意をしっかり把握して、

実現可能な制約を考えましょう。

自分を正確に知ることで、

無理なく続けられる制約が

見えてくるんですよ。

STEP2. 達成したい明確な目標を定める

制約を設ける目的は、

あなたの目標達成を助けることです。

だから、目標がぼんやりしていると、

効果的な制約も設定できません。

例えば、

- 「3ヶ月で5kg減量する」

- 「半年以内に英検2級に合格する」

- 「1年後に月収を10万円アップさせる」

このように、具体的で

測定可能な目標を立てましょう。

「ダイエットする」よりも

「3ヶ月で5kg減量する」と

決めた方が、何をすべきか

明確になりますよね。

目標が明確になると、

そのために必要な行動と

不必要な行動が見えてきます。

そうすると、「夜9時以降は

食事をしない」とか「平日は

毎朝30分英単語を覚える」など、

具体的な制約が設定できるんです。

明確な目標があってこそ、

効果的な制約が生まれます。

STEP3. 不要な活動を特定して排除する

制約の本質は、

実は「何をしないか」を決めることなんです。

これが意外と難しいけど、

成長のためには必須のステップです。

例えば、

- SNSの使用時間を1日30分に制限する

- 仕事中のメールチェックは1時間に1回だけにする

- テレビを見る時間を週に3時間以内にする

こういった不要な活動を

特定して制限することが大切です。

私の友人は、スマホの通知を

オフにして、1日3回だけ

チェックする習慣をつけました。

その結果、集中力が高まり、

執筆の生産性が2倍になったと

言っていました。

時間やエネルギーは有限なので、

目標達成に直接関係ない活動は

思い切って減らすことが重要です。

何をしないかを決めることで、

本当に大切なことに集中できる

環境が作れるんですよ。

STEP4. 定期的に制約の効果を検証する

制約を設定したら、

その効果を定期的に確認することが大事です。

効果がなければ変更する

勇気も必要なんですよね。

例えば、

- 毎週日曜日に1週間の振り返りをする

- 1ヶ月ごとに目標への進捗を測定する

- うまくいっている制約と難しい制約を特定する

このように定期的に

検証する習慣をつけましょう。

あるビジネスマンは、

「朝活」という制約を設けたけど、

疲れが取れず逆効果だったので、

「昼休みの30分集中作業」に

変更したところ、効果が出たそうです。

制約は固定のものではなく、

自分の状況や目標に合わせて

柔軟に調整していくものなんです。

うまくいかない制約にしがみつくより、

効果のある制約に修正していく

プロセスが大切なんですよ。

定期的な検証があってこそ、

制約は成長の原動力になります。

制約がもたらす成長効果3つ

制約があると、むしろ人間は

大きく成長できるんです。

制約を味方につければ、

あなたの能力は驚くほど伸びていきます。

その効果は主に、

- 問題解決能力が向上する

- 創造的思考が発達する

- 柔軟な適応力が身につく

この3つなんですよね。

どれも現代社会で求められる

とても大切な能力です。

それぞれの効果について

詳しく解説していきますね。

問題解決能力が向上する

制約があると、問題解決能力が

自然と高まっていくんです。

これは制約という壁にぶつかると、

脳が最適解を探そうとするからなんですね。

例えば、

- 予算が限られた中で最大の効果を出す方法を考える

- 時間がない中で優先順位をつける

- 少ないリソースで目標を達成する工夫をする

こういった状況に置かれると、

脳は自動的に解決策を探します。

特に予算制約は身近な例で、

月の食費が決まっているとき、

どうすれば栄養バランスを保ちながら

おいしい食事ができるか考えますよね。

制約があることで問題の本質を

見極める力も養われるんです。

何が本当に必要で、何が

なくても良いのかを判断する。

そうやって問題の核心を

つかむ力が自然と身につきます。

だからこそ、制約は問題解決能力を

鍛える最高のトレーニングなんです。

創造的思考が発達する

制約があると、実は

創造性が爆発的に高まります。

これは意外に思えますが、

何でもできる状態より制限がある方が

クリエイティブな発想が生まれやすいんです。

たとえば、

- 限られた材料で新しい料理を考える

- 少ない単語で伝えたいことを表現する

- 決まったスペースで効率的な収納を考える

このような状況では、

普段思いつかないアイデアが浮かびます。

子供の工作を例にすると、

「何でも使っていいよ」より

「この3つの材料だけで作ってね」

と言われた方が面白い作品ができますよね。

制約があることで既存の

アイデアを組み合わせたり、

全く新しい視点で物事を

見る必要が出てくるんです。

それに、制約があると

シンプルな解決策を追求するので、

余計な複雑さを排除できます。

だから制約は創造性を

刺激する最高の環境なんです。

柔軟な適応力が身につく

制約の中で生きていくと、

環境変化に強くなれるんです。

これは制約の中で試行錯誤を

繰り返すことで、どんな状況でも

対応できる力が育つからなんですね。

例えば、

- 突然の予定変更に対応する

- 新しいルールや環境に馴染む

- 想定外の障害を乗り越える

こういった状況への対応力が

自然と身についていきます。

具体的には、コロナ禍で

外出制限があった時、

多くの人がオンライン会議や

テレワークに適応しましたよね。

あれも一種の制約への

適応能力の表れです。

制約があると、一つの方法が

うまくいかなかった時に

別の方法を素早く試す

習慣が身につくんです。

また、自分の強みや弱みを

より深く理解できるようになり、

自己成長のサイクルが

自然と回り始めます。

だからこそ、制約は

適応力を鍛える最高の

トレーニング環境なんです。

制約活用で注意すべき4つのポイント

制約を活用するときには、

いくつか気をつけるべきポイントがあります。

これらのポイントを押さえておけば、

制約が足かせではなく武器になります。

その4つのポイントとは、

- 過度な制限を避ける

- 定期的に制約を見直す

- 成長の機会を逃さない

- 他者からのフィードバックを取り入れる

なんですよね。

これらは制約の力を最大限に

活かすための重要な要素です。

バランスよく取り入れることで、

制約が持つ本当の価値を引き出せます。

それでは、それぞれの

ポイントを詳しく見ていきましょう。

過度な制限を避ける

過度な制限は創造性や

成長を妨げる原因になります。

制約は適切な範囲で設定しないと、

かえって逆効果になってしまうんです。

例えば...

- 「今日は1時間しか勉強しない」と極端に時間を制限する

- 「この企画では予算を一切使わない」と無理な条件を課す

- 「完璧にできなければ発表しない」と高すぎる基準を設ける

こんな制約を課すと、

むしろ萎縮してしまいますよね。

特に「完璧にできなければ発表しない」という

制約は、何も生み出せなくなる危険があります。

実はね、制約って

「制限」というより「焦点」なんです。

何に集中するかを明確にするもので、

すべてを縛り付けるものではないんですよ。

だから、制約を設ける時は

「これによって何が可能になるか」を考えましょう。

制約が可能性を広げるものに

なっているかどうかが大切です。

過度な制限は避けつつ、

適切な制約で創造性を高めていきましょう。

定期的に制約を見直す

制約は固定したものではなく、

時期や状況に応じて見直すべきものです。

一度設定した制約をずっと

続けると効果が薄れていくんですよね。

例えば...

- 以前は効果的だった時間制限が今は合わなくなっている

- スキルが向上したのに同じ難易度の制約を続けている

- 環境が変わったのに古い制約を引きずっている

こういった状況では、

制約の見直しが必要になります。

特に「スキルが向上した」のに

同じ制約を続けていると成長が止まります。

ちょっと具体的に言うと、

「1日30分しか英語学習しない」という制約。

初心者の頃は集中力を保つのに

効果的だったかもしれませんが、

中級者になれば「1日1時間、

ただし会話練習を半分以上」といった

より高度な制約に変えるべきなんです。

制約は成長に合わせて

進化させていくものなんですよ。

月に一度くらいは「この制約は

まだ役立っているか?」と問いかけてみましょう。

そうすることで、制約が

常に最適な形で機能するようになります。

成長の機会を逃さない

制約に縛られすぎると、

思わぬ成長の機会を逃してしまいます。

バランス感覚を持って、

チャンスには柔軟に対応することが大切です。

例えば...

- 予定外の勉強会の誘いを「今日の計画にない」と断る

- 「この分野だけ極める」と決めて関連分野の学びを拒否する

- 「この方法だけで取り組む」と固執して新しいアプローチを試さない

こんな風に制約を

盾にしていませんか?

特に「この方法だけで取り組む」という

固定観念は、より良い方法を見逃す原因になります。

例えば、「毎朝5時に起きて

勉強する」という制約を設けたとしましょう。

でも、実は夜型の人だったら、

夜10時から12時が最も集中できる時間かもしれません。

そういう自分の特性に気づく

チャンスを逃さないことが大切なんです。

制約は道しるべであって、

絶対的なルールではありません。

時には制約を破ることで、

新たな可能性が開けることもあるんです。

他者からのフィードバックを取り入れる

自分で設定した制約が

本当に効果的かどうかは、客観的に判断しづらいものです。

だからこそ、他の人からの

フィードバックが重要になってくるんですね。

例えば...

- 同じ目標を持つ仲間からのアドバイス

- メンターや先輩からの経験談

- 専門家による客観的な評価

これらの外部からの意見は、

自分では気づけない視点を提供してくれます。

特に「専門家による客観的な評価」は、

制約の効果を科学的に検証する助けになります。

具体的に言うと、「SNSを見る時間を

1日30分に制限する」という制約を設けたとします。

友人から「それより特定の時間帯に

まとめて見る方が効果的だよ」というアドバイスを

もらえるかもしれません。

そういったフィードバックは

制約の質を高めてくれるんです。

月に一度くらいは信頼できる人に

「私のやり方どう思う?」と聞いてみましょう。

他者の視点を取り入れることで、

制約の盲点に気づき、より効果的な活用ができます。

ビジネスで成功するための集中戦略5つ

あなたのビジネスが伸び悩んでいるなら、

それは「集中」が足りないのかもしれません。

実は成功している企業の多くは、

たった一つのことに徹底的に集中しているんです。

この記事では、ビジネスを成功させるための

集中戦略を5つご紹介します。

- 伸びている分野にリソースを集中投下する

- 他の魅力的な機会に惑わされない姿勢を保つ

- 明確な長期ビジョンを設定する

- ストラテジックプランニングを実施する

- リソースを最適に配分する

これらの戦略を実践することで、

あなたのビジネスも大きく飛躍できるはずです。

それじゃあ、具体的に

それぞれ見ていきましょう。

伸びている分野にリソースを集中投下する

伸びている分野に集中することが、

ビジネス成功の第一歩なんです。

なぜかというと、成長市場では

少ない努力で大きな結果が得られるからですね。

例えば、

- 成長市場では競争が少ない

- 需要が急増しているため売上が立ちやすい

- 新規参入の余地が大きい

こういった特徴があるんです。

実際に、多くの成功企業は

最初から複数の事業を手がけていません。

Amazonも最初は本だけを

売っていたことをご存知ですか?

今では何でも売っていますが、

最初は「本」という伸びている分野に集中したんです。

もし今あなたが複数の事業を

同時に進めようとしているなら、

それは力が分散して

どれも中途半端になる危険性があります。

だからこそ、伸びている分野を

見極めて、そこにリソースを集中させましょう。

そうすれば、限られた資金や時間、

人材を最大限に活かせるようになります。

他の魅力的な機会に惑わされない姿勢を保つ

ビジネスを進めていると、

次々と新しい機会が現れるものです。

でもね、成功する人は

これらの誘惑に負けないんですよ。

例えば、

- 新しい市場の出現

- 競合の新サービス

- トレンドの変化

こういった魅力的な機会が

目の前に現れることがあります。

実際、多くの経営者が

「あれもこれも」と手を広げすぎて失敗しています。

ある飲食店経営者の友人は、

本業が軌道に乗り始めた矢先に、

まったく違う業種の

ビジネスに手を出してしまいました。

結果、両方のビジネスに

十分な時間を割けなくなり、

せっかく調子が良かった

本業まで傾いてしまったんです。

だからこそ、魅力的な機会が

目の前に現れても、

「今の集中を乱さない」という

姿勢を貫くことが大切なんです。

これは単なる頑固さではなく、

成功するための賢明な判断なんですよ。

明確な長期ビジョンを設定する

長期ビジョンとは、

あなたのビジネスが向かう先の地図みたいなものです。

この地図がないと、

日々の判断に迷ってしまうんですね。

たとえば、

- 5年後にどんな会社になっていたいか

- どんな顧客に価値を提供していたいか

- 社会にどんな変化をもたらしたいか

こういったことを

明確にしておくことが重要です。

Appleの創業者スティーブ・ジョブズは、

「人々の生活をシンプルで美しくする」という

明確なビジョンを持っていました。

だからこそiPhoneやiPadが生まれたんです。

実は私も以前、

明確なビジョンなしに事業を始めて、

毎日「何をすべきか」に

悩む日々を過ごしていました。

でも、「3年後に業界No.1のサービスを作る」

という具体的なビジョンを設定したことで、

日々の判断がスムーズになり、

チームの一体感も生まれたんです。

ビジョンがあれば、

短期的な誘惑に流されることなく、

本当に重要なことに

集中できるようになります。

ストラテジックプランニングを実施する

ストラテジックプランニングとは、

目標達成のための具体的な道筋を立てることです。

これがないと、せっかくの

ビジョンも絵に描いた餅になってしまいます。

例えば、

- 市場調査による競合分析

- 自社の強みと弱みの分析

- 具体的な数値目標の設定

こういった計画作りが

とても大切なんですね。

実際に多くの中小企業が、

「なんとなく」で経営を進めて行き詰まっています。

私の知人は小さなECサイトを

運営していたのですが、

最初は「なんとなく売れそうなもの」を

取り扱っていました。

でも、市場調査をして

「30代女性向けの健康食品」に特化すると決めて、

3か月ごとの売上目標と

その達成方法を細かく設定したところ、

売上が半年で3倍に

増えたんですよ。

だからこそ、「誰に」「何を」「どうやって」

提供するのかを明確にした計画を立てましょう。

そうすれば、限られたリソースを

最大限に活かせるようになります。

リソースを最適に配分する

リソース配分とは、

お金や時間、人材をどう使うかを決めることです。

これが上手くできないと、

せっかくの戦略も実行できなくなってしまいます。

たとえば、

- 重要度の高い業務に予算を多く割り当てる

- 専門性の高いスタッフを核心的な業務に配置する

- 時間の使い方を見直して無駄を省く

こういったことが

大切になってくるんです。

多くの企業が「あれもこれも」と

リソースを分散させて失敗しています。

ある製造業の社長は、

売上の8割を占める主力商品の改良よりも、

売上の2割しかない新商品開発に

予算の半分以上を使っていました。

結果、主力商品の競争力が落ち、

会社全体の業績が悪化してしまったんです。

でも、主力商品に予算の7割を

配分するように変更したところ、

わずか1年で業績が

V字回復したそうです。

だからこそ、「選択と集中」を意識して

リソースを配分することが重要なんです。

そうすれば、限られたリソースでも

最大限の成果を出せるようになりますよ。

効率的なビジネス自動化を実現する6ステップ

ビジネスの自動化って、

実はやり方次第で劇的に成果が変わるんです。

正しいステップを踏めば、

時間もお金も大幅に節約できます。

これから解説する6つのステップは:

- STEP1. 自動化の具体的な目標を設定する

- STEP2. 現在の業務プロセスを詳細に分析する

- STEP3. 自動化に最適なテクノロジーを選択する

- STEP4. 小規模な試行から段階的に実施する

- STEP5. フィードバックを収集して改善策を実施する

- STEP6. 自動化の範囲を徐々に拡大する

この順番で進めることが

とても大切なポイントなんです。

一気に全部やろうとすると

うまくいかないことが多いんですよね。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 自動化の具体的な目標を設定する

自動化を始める前に、

はっきりとした目標を決めることが絶対に必要です。

なぜなら、目標がないと

何を自動化すべきか迷ってしまうからなんです。

例えば、こんな目標が考えられます:

- 事務作業の時間を半分に減らしたい

- 人為的なミスをゼロにしたい

- 顧客対応の速度を2倍にしたい

このように具体的な数字を

入れることがポイントなんです。

「業務を効率化したい」だけだと

あいまいすぎて、成功したのか

失敗したのかが分からなくなります。

また、目標を立てるときは

会社全体のビジョンと

合っているかも確認してくださいね。

自動化はあくまで手段であって、

目的ではないということを

忘れないでください。

明確な目標があれば、

次のステップに進む準備が整います。

STEP2. 現在の業務プロセスを詳細に分析する

自動化する前に、今の

仕事の流れをしっかり理解することが大切です。

これをしないと、無駄な部分まで

そのまま自動化してしまう危険があるんですよ。

分析するときのポイントは:

- 各作業にかかる時間を測る

- 誰がどの作業を担当しているか確認する

- どこでミスが起きやすいか見つける

たとえば、請求書の処理を

分析してみると、入力作業に

一番時間がかかっていることが

わかるかもしれません。

詳しく調べてみると、

同じデータを何度も

入力している無駄な作業が

見つかることもあります。

業務の流れを図に描いてみると、

思わぬ発見があるものです。

「あれ?この作業って

そもそも必要なの?」という

気づきが生まれることも多いんです。

プロセスを理解することで、

自動化すべき部分と、

そもそも廃止すべき部分が

見えてくるわけですね。

しっかり分析できたら、

次は適切な技術選びです。

STEP3. 自動化に最適なテクノロジーを選択する

自動化ツールを選ぶときは、

自社の状況に合ったものを選ぶことが大事です。

なぜかというと、合わないツールを

導入すると余計に仕事が増えてしまうからなんです。

選ぶときに考えるべきポイントは:

- 使いやすさ(難しすぎないか)

- 費用対効果(投資に見合う効果があるか)

- 拡張性(将来的に機能追加できるか)

例えば、小さな会社なら

最初からすごく高機能な

システムは必要ないかもしれません。

逆に言うと、将来の成長を

見据えて、ある程度

拡張できるツールを

選んでおくことも大切です。

最近では、プログラミングの

知識がなくても使える

ノーコードツールも

たくさんあります。

「ノーコード」というのは、

プログラミング言語を使わなくても

視覚的な操作で自動化できる

ツールのことですね。

例えば、ZapierやMakeといった

ツールは、異なるアプリ同士を

つなげて自動化できます。

あとは、自社の技術レベルや

予算に合わせて選ぶことが

大切なポイントです。

選んだら次は、小さく

始めてみましょう。

STEP4. 小規模な試行から段階的に実施する

自動化は一気にやらず、

小さく始めるのがコツです。

これは、失敗したときのリスクを

小さくするためなんですよ。

試行するときのポイントは:

- 最も効果が出そうな部分から始める

- 影響範囲が限られた作業を選ぶ

- 成功基準を事前に決めておく

たとえば、全社的な

在庫管理システムを

いきなり導入するのではなく、

まずは一部の商品だけで

試してみるといいでしょう。

小さな成功体験を積み重ねると、

社内の抵抗感も減っていきます。

「自動化って難しそう」と

思っていた人も、実際に

効果を目の当たりにすると

前向きになるものです。

また、小規模な試行なら

失敗しても大きな問題に

なりにくいというメリットも。

失敗から学んで、次の

ステップに活かせばいいんです。

試行がうまくいったら、

次は改善のためのデータ収集です。

STEP5. フィードバックを収集して改善策を実施する

自動化したあとは、

ちゃんと効果が出ているか

確認することがすごく大事です。

というのも、思ったほど

うまくいっていないことも

あるからなんですよね。

フィードバック収集のポイントは:

- 実際に使う人の意見を聞く

- データで効果を測定する

- 予想外の問題点を見つける

例えば、カスタマーサポートを

自動化したとしましょう。

すると、対応時間は短くなったけど、

お客さんの満足度が下がった、

ということもあり得ます。

そういうときは、人による

対応と自動対応のバランスを

見直す必要があるかもしれません。

また、自動化したことで

新たな課題が見つかることも。

「この部分も自動化したほうが

良さそうだ」という発見が

あるかもしれませんね。

フィードバックをもとに

こまめに調整することで、

より効果的な自動化が

実現できるんです。

改善を重ねたら、

次は範囲を広げていきましょう。

STEP6. 自動化の範囲を徐々に拡大する

最初の自動化がうまくいったら、

少しずつ範囲を広げていくのが正解です。

なぜなら、一気に広げると

混乱が生じる可能性があるからなんです。

拡大するときのポイントは:

- 成功した部分と似た業務から始める

- 関連するプロセスへと広げていく

- 各段階で効果を確認しながら進める

例えば、経理部門の請求書処理の

自動化に成功したら、次は

発注処理や経費精算など

関連する業務に広げていくといいでしょう。

徐々に広げることで、社員も

新しいシステムに慣れる

時間が取れます。

また、部門をまたいだ

自動化を進める場合は、

関係者全員の協力が必要です。

「うちの部門はこれまでのやり方で

いいから」という抵抗が

出ることもあります。

そんなときは、すでに成功している

事例を具体的に示して、

メリットを伝えることが大切です。

最終的には、会社全体の

業務がスムーズにつながる

状態を目指しましょう。

そうすれば、人は創造的な

仕事に集中できるようになり、

会社全体の生産性が

大きく向上するはずです。

インターネットで完結するビジネスモデル構築の4つのポイント

ネットだけで稼げるビジネスを

作るには4つの重要なポイントがあります。

この4つを押さえておけば、

場所を選ばず働ける自由な生活が手に入ります。

そのポイントとは、

- プロフェッショナルなウェブサイトを構築する

- SEO対策で検索上位表示を実現する

- 複数のSNSプラットフォームを効果的に活用する

- 使いやすいEコマースシステムを導入する

この4つなんですよね。

どれも聞いたことあるかもしれませんが、

実際にどう取り組めばいいか悩みがちです。

でも大丈夫、これから

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

プロフェッショナルなウェブサイトを構築する

ウェブサイトはあなたの

ビジネスの顔になるものです。

見た目が素人っぽいと、

お客さんからの信頼を得るのが難しくなります。

例えば、

- デザインがダサい

- 情報が見つけにくい

- スマホで見にくい

こんなサイトだと、

せっかく来てくれた人が逃げちゃいます。

もっと具体的に言うと、

ページの読み込みが遅かったり、

メニューがわかりにくかったりすると、

訪問者はイライラしてすぐに離れてしまうんです。

だから、見た目だけじゃなく

使いやすさも大切なんですよ。

ここで気をつけたいのが、

自分で全部やろうとしないこと。

プロのデザイナーに頼むか、

使いやすいテンプレートを使うのがおすすめです。

今はWordPressみたいな

簡単に使えるツールもあるので、

専門知識がなくても見栄えの良いサイトが作れます。

何より大事なのは、

あなたのブランドや商品の魅力が

しっかり伝わるサイトにすることです。

SEO対策で検索上位表示を実現する

いくら素晴らしいサイトを

作っても見つけてもらえなければ意味がありません。

SEO対策は、お客さんが

あなたのサイトを見つけるための必須スキルなんです。

例えば、

- キーワードリサーチ

- 質の高いコンテンツ作成

- タイトルタグの工夫

こういった対策をすることで、

検索結果の上位に表示される確率が高まります。

キーワードリサーチというのは、

お客さんがどんな言葉で検索しているか調べることです。

例えば「ダイエット方法」より

「40代 簡単 ダイエット」のように

具体的な言葉を狙った方が競争が少なくて有利なんです。

ここで注意したいのは、

SEOは一朝一夕でできるものじゃないということ。

継続的に良質なコンテンツを

提供し続けることが大切です。

また、スマホでの表示速度も

今や重要なランキング要素になっています。

だからこそ、SEOの基本を

しっかり押さえて、地道に改善を続けましょう。

複数のSNSプラットフォームを効果的に活用する

SNSはお客さんとの

関係を深める強力なツールです。

ただ投稿するだけじゃなく、

戦略的に使うことが成功への近道なんです。

例えば、

- ターゲットに合ったSNSを選ぶ

- 定期的に価値ある情報を発信する

- フォロワーとの対話を大切にする

これらを意識することで、

ファンを増やし、ビジネスの成長につながります。

ターゲットに合ったSNSというのは、

例えば若い女性向けならInstagram、

ビジネスパーソン向けならXやLinkedInというように、

お客さんがよく使うプラットフォームを選ぶということです。

ここで大事なのは、

全部のSNSを中途半端に使うより、

1〜2つに集中した方が効果的だということ。

それと、ただ商品の宣伝ばかりだと

フォロワーは離れていってしまいます。

役立つ情報や楽しいコンテンツを

提供することで、信頼関係を築きましょう。

SNSは直接的な売上だけでなく、

ブランド認知や信頼構築の場として

長期的な視点で活用するのがコツです。

使いやすいEコマースシステムを導入する

お客さんが簡単に

商品を購入できる仕組みが必要です。

面倒な手続きがあると、

途中で諦めてしまう人が増えてしまいます。

例えば、

- シンプルな購入プロセス

- 複数の決済方法の用意

- わかりやすい商品説明

こういった点に気を配ることで、

購入率が大きく変わってきます。

シンプルな購入プロセスというのは、

クリック数を減らしたり、必要な情報入力を

最小限にすることで、お客さんの負担を減らすことです。

特に大事なのが、

スマホからの購入がスムーズにできるかどうか。

今やネットショッピングの

半分以上はスマホからなんです。

あと、決済方法も

クレジットカードだけでなく、

PayPayやLINE Payなど

複数の選択肢を用意しておくと安心です。

それから、購入後のサポートも

忘れちゃいけません。

配送状況の通知や

問い合わせへの迅速な対応など、

購入後のケアもしっかりしておくことで、

リピーターが増えていきますよ。

装飾を排除すべき5つの理由

装飾過多の文章は読者の心に届かず、

むしろ逆効果になってしまいます。

シンプルな文章こそが、

あなたのメッセージを強く伝える武器になるんです。

その理由が、

- 読者に真剣に向き合えるようになる

- メッセージが明確に伝わる

- 専門性と信頼性が高まる

- 記憶に残りやすくなる

- 情報の伝達効率が上がる

このポイントなんですね。

どれも文章を書く上で

とても大切な要素です。

実はこれらを意識するだけで、

あなたの文章は劇的に変わります。

それでは詳しく

それぞれ解説していきます。

読者に真剣に向き合えるようになる

装飾を排除すると、

読者の本当の悩みに向き合えるようになります。

なぜなら余計な飾りが取れることで、

伝えたい本質に集中できるからなんです。

例えば、

- 顔文字や絵文字がない文章

- ビックリマークの連続がない文章

- 派手な装飾のない文章

こういったシンプルな文章は

読者の心に響きやすいんです。

特に深刻な悩みを抱えている人は、

派手な装飾より真摯な言葉を求めています。

真剣な悩みを抱えた人に対して、

「😊今日も頑張りましょう!!!」

なんて書いても響かないですよね。

むしろ、「あなたの気持ちを理解しています。

一緒に解決策を考えましょう」という

シンプルな言葉の方が心に届くんです。

私も以前は装飾で目立たせようと

していましたが、それをやめたら

読者からの反応が良くなりました。

結局のところ、装飾を排除することで

本当に大切なメッセージだけが

残るようになるんです。

メッセージが明確に伝わる

装飾のない文章は、

あなたの伝えたいことがストレートに届きます。

それは余計なノイズがなくなり、

純粋な言葉の力だけで勝負するからです。

たとえば、

- 要点だけを簡潔に伝える文章

- 無駄な修飾語がない文章

- 一文一義で書かれた文章

このような文章は

理解しやすいんですよね。

特に忙しい現代人は、

サッと読んですぐ理解できる文章を好みます。

「今日はとっても素晴らしい☀️

気持ちのいい朝を迎えました!!!」より、

「今日は晴れています。気分が良いです」

の方が実は伝わりやすいんです。

装飾がないことで、

読者は「何を言いたいのか」に

集中できるようになります。

私の経験では、メルマガの開封率も

装飾を排除した方が

明らかに高くなりました。

結局、人は本質的な情報を

求めているということ。

それに気づくと文章が変わります。

専門性と信頼性が高まる

装飾を排除した文章は、

プロフェッショナルな印象を与えます。

これは真剣さと誠実さが

伝わるからなんですね。

例えば、

- 事実に基づいた記述

- 客観的な表現

- 一貫した文体

こういった要素が

信頼性を高めるんです。

専門家の文章って、

あまり装飾を使わないですよね。

「驚きの効果✨✨

たった3日で−10kg!!!」

よりも「適切な食事管理と運動で

3日間で3kgの減量に成功した例があります」

の方が信頼できますよね。

装飾を排除することで、

内容そのものの価値が

前面に出てくるんです。

私も昔は目立たせようと

派手な表現を使っていましたが、

シンプルにしたら

クライアントからの信頼が増しました。

結局、専門性と信頼性は

派手さではなく、

内容の質で決まるものなんです。

記憶に残りやすくなる

シンプルな文章は、

読者の記憶に長く残ります。

なぜなら人間の脳は

シンプルな情報を処理しやすく、

記憶に定着させやすいからです。

例えば、

- 短い文章

- 明確なキーワード

- リズム感のある表現

これらは脳に残りやすい

特徴を持っています。

有名なキャッチコピーって

ほとんどがシンプルですよね。

「Just Do It」や「Think Different」

のような装飾のない言葉が

何十年も記憶されているのは、

シンプルだからこそなんです。

逆に装飾過多の文章は、

読んだ後に何が言いたかったのか

忘れられがちです。

私も以前は長い文章を書いていましたが、

短くシンプルにしたら

「あの言葉が忘れられない」と

言われるようになりました。

結局、記憶に残る文章は

飾り立てたものではなく、

本質を突いたシンプルな

言葉なんですね。

情報の伝達効率が上がる

装飾を排除すると、

情報が素早く正確に伝わります。

これは読者の理解のための

障壁が減るからなんですよね。

たとえば、

- 一文一義の文章

- 論理的な構成

- 無駄のない表現

こういった要素が

情報伝達を効率的にします。

特にビジネス文書や

重要な連絡事項では、

装飾より明確さが求められます。

「明日の会議は10時からです!!😊

皆さん忘れずに来てくださいね💕」

より「明日の会議:10時開始。

資料を持参してください」の方が

情報として伝わりやすいですよね。

装飾を排除することで、

読者は本当に必要な情報に

集中できるようになります。

私もブログ記事を書く際、

装飾を減らして要点を

明確にしたところ、

読者からの質問が減りました。

つまり、情報がきちんと

伝わっていた証拠なんです。

結局、効率的な情報伝達は

装飾ではなく、

明確さから生まれるんですね。

効果的なライティング技術を身につける4つのステップ

文章の力だけで人を動かす

ライティング技術があります。

装飾に頼らず、言葉の力だけで

読者の心を掴むことができるんです。

その方法として、

- STEP1. 不要な絵文字や顔文字を削除する

- STEP2. 過剰な記号や強調表現を見直す

- STEP3. シンプルで力強い表現に置き換える

- STEP4. 読者目線で内容を精査する

この4つのステップを

マスターすることが重要です。

実はこれらは難しいことではなく、

誰でも実践できる方法なんですよ。

では、具体的に見ていきましょう。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 不要な絵文字や顔文字を削除する

絵文字や顔文字は文章の

説得力を下げてしまいます。

なぜなら、真剣な悩みを持つ人は

装飾より中身を求めているからです。

例えば、

- 商品紹介の文章に😊や(^^)が多すぎる

- 重要な情報の間に❤や✨が散りばめられている

- 専門的な内容なのに😎などが頻繁に使われている

こういった装飾は読者の

集中力を分散させてしまうんです。

特にビジネスや専門的な

内容を伝える場合は要注意。

私が先日見たセールスページでは、

一文ごとに絵文字が入っていました。

その結果、何が言いたいのか

内容が頭に入ってこなかったんです。

装飾を削除すると、文章の

本質が見えてくるものです。

だからこそ、まずは思い切って

すべての絵文字や顔文字を削除してみましょう。

STEP2. 過剰な記号や強調表現を見直す

過剰な記号や強調表現は

読者の信頼を失う原因になります。

というのも、本当に価値ある情報は

装飾なしでも伝わるものだからです。

たとえば、

- 「超重要!!!」のような!!!の連続

- 「絶対に◎◎」という断定的な表現

- 「今だけ!!!特別価格!!!」のような記号の乱用

このような過剰な表現は

逆に怪しさを感じさせるんですよね。

特に「!!!」の連続使用は

アマチュア感が出てしまいます。

先日あるメルマガを読んでいたら、

一つの段落に「!」が15個もありました。

読んでいて疲れてしまい、

途中で読むのをやめてしまったんです。

強調したい気持ちはわかりますが、

過剰な記号は逆効果なんです。

ですから、記号や強調表現は

最小限に抑えることを心がけましょう。

STEP3. シンプルで力強い表現に置き換える

シンプルな表現こそが

最も力強いメッセージになります。

なぜかというと、簡潔な言葉は

読者の心に直接届くからなんです。

例えば、

- 「とってもすごく素晴らしい」→「卓越した」

- 「めちゃくちゃ効果あります」→「効果実証済み」

- 「かなり良くなると思います」→「改善します」

こうした言い換えによって、

文章の信頼性が高まるんです。

余計な修飾語を削ることで

メッセージが明確になります。

わたしも以前は「とても」「すごく」

などの言葉をよく使っていました。

でも、それらを削除したら

文章の説得力がグッと増したんです。

シンプルな表現には

不思議な力があるものです。

だから、装飾的な言葉を削り、

本質的なメッセージだけを残しましょう。

STEP4. 読者目線で内容を精査する

最後に必要なのは、

読者の立場で文章を読み直すことです。

これが大切なのは、結局のところ

読者に響く文章が最強だからです。

具体的には、

- 「この情報で読者の悩みは解決するか?」

- 「専門用語は適切に説明されているか?」

- 「読者が求める具体例が含まれているか?」

こういった点をチェックしながら

文章を見直すことが大切です。

特に「だから何?」と思われる

部分がないか注意深く確認します。

つい先日、自分のブログ記事を

読み返してみたことがあります。

すると「で、それがどうしたの?」

と思える部分がいくつもあったんです。

読者にとって価値ある情報を

提供できているか常に考えること。

これこそが読者目線で

内容を精査する本質なのです。

説得力のある文章構成のための5つのポイント

説得力のある文章を書くには、

5つの重要なポイントがあります。

これらを押さえておけば、

読者の心を動かす文章が書けるようになりますよ。

この記事では、こんな内容を解説します。

- 読者の悩みを正確に把握する

- 信頼できるデータや事例を引用する

- 一貫したトーンで書き続ける

- 専門知識を適切に示す

- 具体的な例で理解を深める

どれも簡単そうに見えて、

実は奥が深いポイントばかりです。

でも大丈夫。誰でも実践できる

方法をお伝えしていきますね。

それぞれ詳しく解説していきます。

読者の悩みを正確に把握する

読者の悩みを正確に把握することは、

説得力のある文章の第一歩です。

なぜなら、相手の悩みがわかってこそ、

的確な解決策を提案できるからなんですね。

例えば、

- 「どうして私の文章は響かないの?」

- 「何を書けば読者に共感してもらえるの?」

- 「どうすれば行動してもらえるの?」

こういった悩みを持つ人に対して、

的確に答えられる文章が必要です。

もっと具体的に言うと、

読者が抱える問題を「私もそう思う!」と

思わせるくらい正確に言語化することです。

これができると読者は

「この人は私のことをわかってくれている」

と感じて信頼感が生まれます。

そのためには、SNSのコメントや

質問などをしっかり分析するといいんです。

実際の声を集めることで、

より正確に読者の悩みを把握できます。

読者の悩みを把握できれば、

あなたの文章は必然的に響くものになります。

信頼できるデータや事例を引用する

信頼できるデータや事例を引用すると、

文章の説得力が格段にアップします。

なぜなら、単なる意見ではなく

事実に基づいた情報だと読者が認識するからです。

例えば、

- 研究結果を示す数字

- 専門家の意見

- 成功事例のデータ

こういった情報を盛り込むことで、

あなたの主張に信頼性が生まれます。

具体的には「〇〇大学の研究によると...」

や「業界の統計では...」といった

形で引用するのが効果的です。

ただし、データを引用するときは

出典を明記することが大切なんですよ。

出典不明のデータは逆に

信頼性を損なってしまいます。

また、古すぎるデータも避けた方がいいです。

できるだけ最新の情報を使いましょう。

信頼できるデータを上手に使えば、

読者はあなたの文章を信じてくれるようになります。

一貫したトーンで書き続ける

一貫したトーンで書き続けることは、

読者に安心感を与える重要なポイントです。

文章の途中でトーンが変わると、

読者は混乱して信頼感が薄れてしまうんですよね。

例えば、

- 丁寧な文体と砕けた文体の混在

- 専門的な説明と初心者向け説明の混在

- 感情的な表現と客観的な表現の混在

こういった不一致があると、

読者は「この人は誰に向けて書いているの?」

と疑問を持ってしまいます。

特に気をつけたいのが、

記事の初めと終わりのトーンです。

最初は丁寧だったのに、

途中から友達言葉になったりすると、

読者は違和感を覚えてしまいます。

でも心配しないでください。

書き終えた後に読み直して、

トーンの一貫性をチェックすればOKです。

一貫したトーンを保つことで、

あなたの文章は信頼性のあるものになります。

専門知識を適切に示す

専門知識を適切に示すことは、

読者からの信頼を得る近道なんです。

でもね、難しい言葉をたくさん使えば

いいというわけではないんですよ。

例えば、

- 業界用語の適切な説明

- 経験に基づいた独自の見解

- 最新トレンドへの言及

こういった要素を織り交ぜることで、

あなたの専門性が伝わります。

具体的には「この方法は○年の経験から

導き出したものです」といった

自分の実績を示す文を入れるといいですね。

ただし、専門用語を使う場合は

必ず簡単な言葉で説明を加えましょう。

「これは○○と呼ばれる技術で、

簡単に言うと△△することです」

というように補足するんです。

専門知識と分かりやすさのバランスが、

説得力のある文章の鍵となります。

具体的な例で理解を深める

具体的な例を示すことは、

抽象的な概念を理解しやすくする最高の方法です。

いくら理論を説明しても、

具体例がないと読者の頭に残りにくいんですよね。

例えば、

- 日常生活での例え話

- 成功事例の詳細

- 失敗から学んだ教訓

こういった具体例があると、

読者は「なるほど、そういうことか」と

腹落ちしやすくなります。

特に効果的なのは、

読者が自分の状況に当てはめられる例です。

「たとえば朝起きて歯を磨くように、

この作業も習慣化することが大切です」

といった身近な例えが効果的です。

また、自分自身の経験談も

信頼性を高める具体例になります。

「私も最初は上手くいきませんでしたが、

この方法を試したところ...」

という形で示すと説得力が増します。

具体例をうまく使うことで、

あなたの文章は読者の心に深く刻まれるでしょう。

問題解決能力を高める5つの習慣

人生の壁を乗り越えるには、

問題解決能力が必須なんです。

この能力を高めることで、

どんな困難も乗り越えられるようになります。

そのために実践すべき習慣が、

- 定期的に自己の行動を振り返る

- 多角的な視点で問題を分析する

- 他者からのフィードバックを取り入れる

- 小さな問題から着実に解決していく

- 新しい思考法を積極的に試す

この5つなんですよね。

これらの習慣は特別なものじゃなくて、

日常生活に取り入れやすいものばかり。

でも実践することで、

あなたの問題解決能力はグンと伸びます。

それではひとつずつ、

詳しく見ていきましょう。

定期的に自己の行動を振り返る

自分の行動を振り返ることは、

問題解決能力を高める第一歩なんです。

なぜなら、過去の経験から学ぶことで、

同じ失敗を繰り返さなくなるからですね。

例えば、

- 今日うまくいったこと

- 失敗したこと

- 次にどうすればいいか

こういったことを

考える習慣をつけるんです。

具体的には、毎日寝る前に

5分だけ日記をつけてみるとか。

あるいは週末に1週間を

振り返る時間を作るとか。

振り返りのポイントは、

ただ思い出すだけじゃなくて分析すること。

「なぜうまくいったのか」

「なぜ失敗したのか」を考えるんです。

この習慣を続けていくと、

自分の行動パターンが見えてきます。

そして問題が起きる前に

予測できるようになるんですよね。

自己評価を定期的に行うことで、

問題解決の質が確実に上がります。

多角的な視点で問題を分析する

問題を色んな角度から見ることは、

解決への近道なんです。

一つの視点だけだと、

見落としが生じやすいんですよね。

たとえば、

- 相手の立場になって考える

- 全く違う業界ならどうするか

- 逆の発想で考えてみる

こんな風に視点を変えて

問題を見てみるんです。

例えば職場の人間関係の問題なら、

相手の立場になって考えてみる。

あるいは「もし私がマネージャーなら

どう解決するか」と考えてみる。

こうすることで、

思いもよらない解決策が浮かびます。

視点を変えるコツは、

固定観念を一度捨てること。

「こうあるべき」という思い込みが、

新しい視点を妨げているかもしれません。

多角的な視点を持つ習慣をつけると、

創造的な解決策を見つける力が育ちます。

他者からのフィードバックを取り入れる

他の人の意見を聞くことは、

問題解決の幅を広げる鍵なんです。

自分だけでは気づかない視点を

得られることがよくあるんですよね。

例えば、

- 信頼できる友人に相談する

- 専門家の意見を求める

- 批判的な意見にも耳を傾ける

こういった行動が

新たな気づきをもたらします。

特に自分と違う意見を持つ人からの

フィードバックは貴重です。

私も最近、プロジェクトで行き詰まった時、

全く違う部署の人に相談してみました。

そしたら思いもよらないアイデアをもらえて、

問題があっさり解決したんです。

フィードバックを受ける時のコツは、

防衛的にならないこと。

批判されているように感じても、

それは成長のチャンスだと考えましょう。

他者の視点を積極的に取り入れることで、

問題解決の質が格段に上がります。

小さな問題から着実に解決していく

大きな問題は小さく分けると、

意外と簡単に解決できるものなんです。

一気に全部解決しようとすると、

途中で挫折しやすいんですよね。

例えば、

- 問題を細かく分解する

- 優先順位をつける

- 一つずつ確実に解決する

このアプローチが

着実な成功につながります。

たとえば「英語を話せるようになりたい」という

大きな目標があるとします。

これを「毎日10分間英会話アプリを使う」

「週に1回オンライン英会話をする」など、

小さなステップに分けるんです。

小さな成功体験を積み重ねることで、

自信がついてきます。

そうすると「問題解決できる自分」という

イメージが強くなるんですよね。

小さな問題から取り組む習慣をつけると、

どんな大きな問題も怖くなくなります。

新しい思考法を積極的に試す

同じ考え方では、

同じ結果しか生まれないんです。

新しい思考法を試すことで、

思いもよらない解決策が見つかります。

例えば、

- 逆説的思考を試してみる

- 「もし〜だったら」と仮定してみる

- 全く違う分野の解決法を応用する

こういった思考実験が

ブレイクスルーを生みます。

例えば「この問題が逆だったら?」

と考えてみるのは有効です。

「どうすれば成功するか」ではなく

「どうすれば確実に失敗するか」を

考えてみるとか。

私自身、行き詰まった時は

よく散歩に出かけます。

体を動かしながら考えると、

デスクに座っている時とは

違うアイデアが浮かぶんです。

新しい思考法を試す時のポイントは、

失敗を恐れないこと。

変わった発想でも、まずは試してみる

という姿勢が大切なんです。

新しい思考法を取り入れる習慣で、

あなたの問題解決能力は無限に広がります。

制約活用で得られる長期的メリット4つ

制約って実は最高の成長ツールなんです。

うまく活用すれば、あなたの人生が驚くほど豊かになる可能性があります。

その長期的メリットは、

- 困難な状況でも最適解を見出せるようになる

- ストレスの多い環境でも冷静さを保てる

- ビジネス上の様々な課題に柔軟に対応できる

- 人生の予期せぬ変化にも適応力を発揮できる

これらのメリットは、日常的に制約を意識して生活することで自然と身についていきます。

多くの成功者が無意識のうちに実践していることでもあるんですよ。

それでは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

困難な状況でも最適解を見出せるようになる

制約があると、実は問題解決能力が格段に上がります。

なぜなら、限られた選択肢の中で考えることで、本当に重要なことに集中できるようになるからです。

例えば、

- 時間が限られているときほど効率的に動ける

- 予算が少ないときこそ創造的なアイデアが生まれる

- リソースが限られているとき、優先順位がはっきりする

こういった状況を経験したことがある人は多いんじゃないでしょうか。

締め切りが迫っているときほど集中力が上がり、普段の何倍もの仕事ができた経験はありませんか?

これこそが制約がもたらす力なんです。

実際、多くの企業では「時間制約」をあえて設けることで、チームの生産性を高めています。

例えば、Googleでは「20%ルール」という制約を設けて、社員の創造性を引き出しています。

制約があることで、私たちの脳は「どうしたらこの状況で最大の効果を出せるか」と自動的に考え始めるんですね。

この能力は一朝一夕で身につくものではありませんが、日常的に小さな制約を自分に課すことで徐々に鍛えられていきます。

困難な状況に直面したとき、制約を味方につけられる人は、常に最適な解決策を見つけ出せるようになるんです。

ストレスの多い環境でも冷静さを保てる

制約のある環境に慣れると、ストレスフルな状況でも落ち着いて対応できるようになります。

これは、制約の中で思考することが習慣化され、感情に振り回されにくくなるからなんです。

例えば、

- 締め切りプレッシャーがあっても動じなくなる

- 予想外のトラブルにも冷静に対処できる

- 批判的な意見を受けても建設的に捉えられる

こんな能力が自然と身についていきます。

プレッシャーがかかる状況で冷静でいられる人って、周りから見るとすごく頼もしく見えますよね。

実はこれ、日頃から制約の中で考え、行動する習慣があるからこそできることなんです。

私の友人は、毎朝の時間を厳しく区切って行動する習慣をつけていました。

最初は大変だったようですが、今では会社の緊急事態にも動じない「頼れる存在」になっています。

ストレス管理は現代社会を生き抜くための必須スキルですが、制約を活用することでこのスキルを効果的に高められるんですね。

そして、冷静さを保てるようになると、周囲からの信頼も自然と高まっていきます。

ビジネス上の様々な課題に柔軟に対応できる

制約を活用する習慣があると、ビジネスシーンでの対応力が格段に向上します。

それというのも、制約の中で考えることで柔軟な思考回路が鍛えられるからなんですよね。

例えば、

- 予算削減があっても代替案をすぐに提案できる

- 人員不足でも効率的な業務分担を考えられる

- 市場の急変にも新しい戦略をすぐに立てられる

このような状況に直面したとき、制約に慣れた人は強みを発揮します。

ビジネスの世界では、理想的な条件が揃うことはほとんどありません。

むしろ、常に何らかの制約の中で成果を出すことが求められるものです。

たとえば、スタートアップ企業の多くは、大企業に比べて圧倒的にリソースが少ないです。

でも、その制約があるからこそ、創造的なビジネスモデルや効率的な運営方法を生み出しているんですよね。

こういった柔軟な対応力は、日常的に自分自身に制約を課すことで鍛えられていきます。

例えば、「この仕事を3時間以内に終わらせる」というチャレンジを自分に与えるだけでも、思考の柔軟性は高まります。

ビジネスの世界で長く成功している人は、制約を味方につける術を心得ているんです。

人生の予期せぬ変化にも適応力を発揮できる

制約の中で生きる練習をしていると、人生の予期せぬ変化にも強くなります。

なぜかというと、変化とは要するに新たな制約が生まれることだからです。

例えば、

- 突然の転職や異動でも早く新環境に馴染める

- 家族構成の変化にも柔軟に対応できる

- 健康上の制約が生じても前向きに生活を再構築できる

こんな力が自然と身についていきます。

人生って本当に予測不可能なことばかりですよね。

思いがけない出来事が起きたとき、それを「制約」ではなく「新たな条件」として捉えられる人は強いです。

私の知り合いには、突然の病気で仕事を続けられなくなった人がいました。

でも彼は、その「制約」を受け入れ、自分にできる新しい働き方を見つけ出したんです。

今では、以前より充実した生活を送っているといいます。

制約を活用する習慣は、こうした人生の大きな転機においても、あなたを支える力になります。

人生の変化を恐れず、むしろそこに新たな可能性を見出せる人になれるんですね。

フィードバックを活用すべき5つの理由

あなたの成長を加速させる最強の武器、

それがフィードバックなんです。

フィードバックを活用すれば、

あっという間に実力が上がります。

フィードバックを活用すべき理由は次の5つ。

- 読者との信頼関係を構築できる

- 盲点に気づくことができる

- コンテンツの質が向上する

- 市場のニーズを正確に把握できる

- 継続的な成長につながる

この5つを理解して実践すれば、

あなたの成果は劇的に変わります。

どれも簡単に始められるけど、

効果は絶大なんですよね。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

読者との信頼関係を構築できるから

読者との信頼関係は、

フィードバックを活用することで深まります。

なぜなら読者の声に耳を傾けると、

相手は「自分の意見が大切にされている」と感じるからです。

例えば、

- コメントへの丁寧な返信

- 提案を実際に取り入れる

- 改善点を素直に認める

こういった行動が

信頼関係を強化するんです。

具体的な例を挙げると、

あるブロガーさんはコメント欄で

「この部分がわかりにくい」という指摘を受けました。

その後すぐに記事を修正して

「○○さんのご指摘ありがとうございます!修正しました」

と返信したところ、その読者は熱心なファンになったそうです。

このようなやり取りは、

単なる一回のコミュニケーションではありません。

実は長期的な関係構築の

第一歩になっているんですね。

DMやコメントを通じた対話は、

ただの会話じゃなくて信頼の証なんです。

だからこそ、フィードバックは

単に改善のためだけじゃなく、

関係構築の宝なんですよ。

盲点に気づくことができるから

自分では絶対に気づけない盲点を、

フィードバックが教えてくれます。

これって自分一人で考えてると、

どうしても視野が狭くなっちゃうからなんです。

たとえば、

- 当たり前すぎて説明を省いていた部分

- 自分には明確だけど他人には伝わらない表現

- 思い込みによる間違い

こういった盲点は、

他者からの指摘がないと気づけません。

私自身も先日、「この略語の意味がわからない」

というフィードバックをもらって初めて、

専門用語を無意識に使っていたことに気づきました。

それまでは「みんな知ってるでしょ」と

思い込んでいたんですよね。

フィードバックって、

いわば私たちの目の前に置かれた鏡のようなもの。

時には厳しい指摘もあるかもしれませんが、

それこそが成長のチャンスなんです。

定期的な自己批評も大事ですが、

外部からの視点はもっと価値があります。

だからこそ、盲点を発見するための

フィードバックは黄金の情報源なんですよ。

コンテンツの質が向上するから

フィードバックを取り入れると、

コンテンツの質が驚くほど上がります。

これは読者視点の改善点が

そのまま質の向上につながるからなんですね。

例えば、

- 「もっと具体例が欲しい」という要望

- 「説明が長すぎる」という指摘

- 「図解があると理解しやすい」というアドバイス

こうした声に応えることで、

コンテンツはどんどん洗練されていきます。

あるYouTuberさんは視聴者から

「話すスピードが速すぎる」というコメントを

何度も受けていました。

そこで意識的にペースを落として話すようにしたところ、

視聴時間と登録者数が20%も増えたそうです。

このように、フィードバックは

具体的な改善ポイントを教えてくれるんです。

データ収集と分析も大切ですが、

生の声ほど貴重なものはありません。

フィードバックを元にした改善は、

小さな変化の積み重ねではあるけれど、

結果的に大きな差になるんですよ。

だからこそ、質の向上を目指すなら

フィードバックは欠かせないんです。

市場のニーズを正確に把握できるから

市場のニーズがリアルタイムで分かるのが、

フィードバックの素晴らしいところです。

これって自分の思い込みだけで

コンテンツを作らなくて済むってことなんですよね。

例えば、

- 「もっとこの話題について知りたい」という要望

- 「この部分が特に役立った」という評価

- 「こんな悩みも解決してほしい」という期待

こういった声は、

次に作るべきコンテンツのヒントになります。

実際にあるメルマガ配信者は、

読者からの質問を全て記録していました。

そして最も多かった質問をテーマにした記事を

書いたところ、過去最高のクリック率を

記録したそうです。

これって、まさに市場のニーズを

ダイレクトに捉えた結果ですよね。

業界トレンドへの適応も大切ですが、

自分のファンが本当に求めているものは

フィードバックから見えてきます。

柔軟な思考と迅速な対応があれば、

常に読者が望むコンテンツを

提供し続けることができるんです。

だからこそ、市場のニーズを把握するために

フィードバックは最高の情報源なんですよ。

継続的な成長につながるから

フィードバックを習慣にすると、

成長が止まらなくなります。

なぜかというと、常に改善点が

明確になるからなんですよね。

例えば、

- 今月の改善ポイントが明確になる

- 次に伸ばすべきスキルが分かる

- 成功パターンが見えてくる

こういった気づきが、

継続的な成長を支えるんです。

ある作家さんは毎回の連載後に

編集者からのフィードバックを

ノートにまとめていました。

3年後、そのノートを見返すと

自分の文章力がどれだけ向上したか

一目瞭然だったそうです。

このように、フィードバックは

その場限りのものではなく、

長期的な成長の軌跡になるんです。

新しいアイデアへの適応力も

フィードバックを通じて鍛えられます。

一つの計画に固執せず、

現実に応じて戦略を再評価する。

そんな柔軟性こそが、

継続的な成長を生み出すんですよね。

だからこそ、長期的な成功を目指すなら

フィードバックを活用する習慣を

身につけることが大切なんです。

効果的なフィードバック収集方法6つ

あなたのサービスや商品、実は顧客の本音を知らないまま進めていませんか?

フィードバックを集めることで、無駄な改善を減らし、的確な方向性が見えてきます。

効果的なフィードバック収集方法は次の6つです。

- DMやコメント欄を積極的に活用する

- アンケートフォームを設置する

- 定期的なユーザーインタビューを実施する

- SNSでの反応を分析する

- データ指標を定期的に確認する

- テストグループを作って検証する

これらの方法を使い分けると、お客さんの本音が見えてくるんです。

どれも一長一短あるので、目的に合わせて使い分けるのがコツです。

では、それぞれの方法について詳しく解説していきますね。

DMやコメント欄を積極的に活用する

DMやコメント欄は生の声を直接聞ける最高の場所なんです。

ここに寄せられる声は、お客さんが自発的に伝えたい内容なので特に価値があります。

例えば、

- 「使い方がわかりにくい」という不満

- 「こんな機能があったらいいのに」という要望

- 「ここが特に気に入った」という称賛

こういった声は製品やサービスの改善に直結する情報の宝庫です。

特に批判的な意見こそ、実は最も価値のある情報だったりします。

ただし、ここで大切なのは「返信する」ということ。

質問や意見に丁寧に返すことで、さらに深い情報を引き出せることが多いんです。

私の友人は化粧品のレビューに一つ一つ返信していたら、思わぬ使い方のアイデアをもらえて、それを新商品開発に活かしたことがありました。

このように、DMやコメントは単なる感想箱ではなく、双方向のコミュニケーションツールとして活用することで、より深いフィードバックが得られるんです。

アンケートフォームを設置する

アンケートフォームは大量の意見を効率よく集められる便利な方法です。

特定の質問に対する答えが欲しいときに、たくさんの人から一気に集められるのが強みなんですよね。

例えば、

- 5段階評価で満足度を測る

- 複数選択肢から改善してほしい点を選んでもらう

- 自由記述で具体的な意見をもらう

こういった形式を組み合わせることで、数値化できるデータと具体的な意見の両方を集められます。

特に新機能をリリースした後や、サービス改善後の反応を知りたいときに効果的です。

ただし、アンケートは長すぎると回答率が下がるので注意が必要です。

アンケートの設計も重要で、誘導的な質問を避け、中立的な立場で聞くことがポイントになります。

私の経験では、回答者に何らかの特典を用意すると回答率が3倍近く上がったことがあります。

例えば、ちょっとしたクーポンや限定情報の提供など、答えてくれた人への感謝の気持ちを形にすると良いでしょう。

アンケートフォームは、正しく設計して適切なタイミングで実施すれば、とても価値のあるフィードバックツールになるんです。

定期的なユーザーインタビューを実施する

ユーザーインタビューは深い洞察を得られる金鉱のようなものです。

直接対話することで、アンケートやコメントでは見えてこない本音や背景が理解できるんですよね。

例えば、

- なぜその機能を使わないのか

- どんな場面で困っているのか

- 競合サービスと比べてどう感じているのか

こういった深掘りした質問ができるのがインタビューの強みです。

特に「なぜ?」という質問を繰り返すことで、表面的な回答から本質的な課題にたどり着けます。

インタビューは対面でもオンラインでも構いません。

大切なのは、相手が話しやすい環境を作ることと、先入観を持たずに聞くことです。

私の知人は月に2人のユーザーとコーヒーを飲みながらカジュアルに話す時間を設けていて、そこから得たアイデアで売上が30%アップしたことがあります。

インタビューでは質問の仕方も重要で、「はい・いいえ」で終わる質問より、「どのように」「なぜ」で始まる質問の方が豊かな情報を引き出せます。

ユーザーインタビューは手間がかかりますが、得られる情報の質を考えると、定期的に行う価値は十分にあるんです。

SNSでの反応を分析する

SNSは人々が本音を語りやすい場所なので、貴重なフィードバック源になります。

あなたのブランドや商品について、人々が自然に話している内容から多くの気づきが得られるんです。

例えば、

- ハッシュタグでの言及

- 投稿へのリアクションの傾向

- シェアされた際のコメント

これらの情報から、ユーザーの本音や傾向が見えてきます。

特に注目すべきは、自発的な投稿やシェアです。

お金を払って宣伝していないのに広がる内容には、人々の心を動かす何かがあるはずです。

ただし、SNSの声はやや極端な意見が目立ちやすいので、全体像を把握するには他の方法と組み合わせるのが良いでしょう。

最近では、SNS分析ツールも充実しているので、キーワード監視や感情分析なども活用できます。

私の友人は自社製品に関するツイートを毎日チェックする習慣をつけて、小さな不満点をすぐに改善したことで、ファンが急増した例もあります。

SNSは24時間365日稼働している巨大なフィードバックマシンと考えて、定期的にチェックする習慣をつけると良いでしょう。

データ指標を定期的に確認する

数字は嘘をつかないと言いますが、データ指標は黙ってフィードバックをくれる大切な情報源です。

ユーザーの行動パターンを分析することで、言葉にされない不満や好みが見えてくるんですよね。

例えば、

- ページの滞在時間

- 離脱率の高いポイント

- よく閲覧されるコンテンツ

こういったデータは、ユーザーが無意識のうちに示している「投票」のようなものです。

特に重要なのは、時系列での変化を追うこと。

施策前後での数値の変動を見れば、その効果が一目瞭然です。

Google AnalyticsやHotjarなどのツールを使えば、視覚的にも理解しやすくなります。

ただし、データだけを見ていると「なぜそうなのか」という理由がわからないことも。

だからこそ、定性的なフィードバック(コメントやインタビュー)と組み合わせることが大切です。

私の場合、ブログ記事の滞在時間が短い記事をチェックしたところ、導入部が長すぎて本題に入るまでに読者が離れていることがわかり、構成を変えたら読了率が上がりました。

データは冷静な視点を与えてくれるので、感情に流されず客観的な判断をするための重要な指針になるんです。

テストグループを作って検証する

テストグループは新しいアイデアの実験場として最適な方法です。

本格展開する前に小規模で試すことで、リスクを最小限に抑えられるんですよね。

例えば、

- 新機能のベータテスト

- デザイン変更のABテスト

- 価格設定の反応検証

こういった実験を少人数で行うことで、大きな失敗を防げます。

特に重要なのは、テストグループの選び方。

熱心なファンだけでなく、一般的なユーザーも含めるバランスが大切です。

テスト中は定期的に感想を聞いたり、使用状況を観察したりして、細かい反応も見逃さないようにしましょう。

ただし、テストグループの意見だけで全てを決めるのは危険。

彼らは全体の一部に過ぎないことを忘れないでください。

私の知り合いは新しいアプリ機能をリリースする前に、20人ほどのテストグループを作って2週間試してもらい、その結果、当初想定していなかった使い方が発見されて、その方向に機能を強化したところ大成功しました。

テストグループは「小さく始めて、大きく育てる」戦略の要となる、とても実践的なフィードバック収集方法なんです。

自己批評を習慣化する4つのステップ

成長したいなら自己批評が

最強の武器になります。

自分の弱点を知って改善すれば、

どんな分野でも急成長できるんです。

そのために必要な4つのステップが

- STEP1. 具体的な評価基準を設定する

- STEP2. 定期的な振り返りスケジュールを組む

- STEP3. 客観的な視点で分析する

- STEP4. 改善計画を文書化する

になります。

これらを順番に実践すれば、

自分の成長スピードが驚くほど上がります。

どんな天才も最初から完璧じゃなく、

自己批評の繰り返しで成長したんです。

それでは、各ステップについて

詳しく解説していきますね。

STEP1. 具体的な評価基準を設定する

評価基準がないと、

自己批評はただの感想で終わっちゃいます。

だからこそ、明確な物差しを

最初に作っておくことが大切なんです。

例えば、

- 「わかりやすさ」を10点満点で評価する

- 文章の長さを数えて適切か確認する

- 読者の反応数を数値化する

このように具体的な基準を

決めておくことがポイントです。

もっと詳しく言うと、

ブログなら「読了率」「シェア数」「コメント数」など

測れる数字を決めておくといいですね。

曖昧な「良かった・悪かった」では

次に活かせる改善点が見つかりません。

私も最初は「なんとなく良くない」と

感じるだけで具体的な改善ができませんでした。

でも評価基準を作ってからは、

「ここが弱点だ」とハッキリわかるようになったんです。

数字で測れる基準があれば、

感情に左右されない冷静な判断ができます。

だからこそ、最初に具体的な

評価基準を設定することが成功の鍵なんです。

STEP2. 定期的な振り返りスケジュールを組む

「時間があるときに振り返ろう」では、

結局いつまでたっても振り返りません。

なぜなら、人間は忙しくなると

まず自己批評を後回しにするからです。

例えば、

- 毎週金曜日の17時に30分の振り返り時間を確保

- 月初めに前月の成果を2時間かけて分析する

- 3ヶ月ごとに大きな振り返りミーティングを設ける

こういった具体的なスケジュールを

カレンダーに入れておくんです。

特に大事なのは、この時間を

「絶対に動かせない予定」として扱うこと。

私も最初は「今日は忙しいから明日やろう」と

先延ばしにしていました。

そうしたら気づいたら半年経っていて、

同じ失敗を繰り返していたんですよね。

今では週に一度の振り返りを

神聖な時間として確保しています。

定期的な振り返りがあるからこそ、

小さな問題が大きくなる前に対処できるんです。

振り返りの習慣化こそが、

継続的な成長の土台になります。

STEP3. 客観的な視点で分析する

自分の作品や行動を分析するとき、

感情が入りすぎると正確な評価ができません。

客観性を持つことが、

本当の意味での自己批評につながるんです。

例えば、

- 自分の作品を他人のものだと想像して評価する

- 数値データを元に感情抜きで分析する

- 信頼できる人に率直な意見をもらう

こういった方法で客観的な

視点を持つことが大切です。

特に効果的なのは、自分の作品を

数日間放置してから見直すことです。

作った直後は愛着があって

欠点が見えにくいものなんです。

私も以前は自分の書いた文章に

すぐ満足していましたが、それは危険信号でした。

今では一度書いたものを

3日後に「赤ペン先生」の気持ちで添削します。

すると「なんでこんな表現使ったんだろう」と

客観的に問題点が見えてくるんですよね。

自分を甘やかさず厳しく見ることで、

本当の成長が始まるのです。

STEP4. 改善計画を文書化する

「次はもっと頑張ろう」だけでは、

具体的な行動に結びつきません。

改善点を見つけたら、

すぐに具体的な行動計画に落とし込むんです。

例えば、

- 「説明が冗長」→次回は文章を20%削減する

- 「例が少ない」→最低3つの具体例を入れる

- 「構成が弱い」→アウトラインに1時間かける

このように具体的な改善策を

紙やデジタルツールに書き出すことが重要です。

特に効果的なのは、改善計画に

期限と達成基準を設けることですね。

「次回の記事では○○を改善し、

△△という結果を目指す」と明確にするんです。

私も以前は「もっと良くしよう」と

思うだけで終わっていました。

でも今は改善点をノートに書き出し、

次のプロジェクトの冒頭で必ず確認します。

そうすることで、同じ失敗を

繰り返さなくなったんです。

文書化することで約束が形になり、

自分自身への責任感が生まれます。

ビジネス改善のための5つの実践ポイント

ビジネスを劇的に変えるには、

たった5つのポイントを押さえるだけでいいんです。

これからお伝えする方法を実践すれば、

あなたのビジネスは確実に上向きます。

具体的には、

- データに基づいた意思決定をする

- 小さな改善から始める

- 成功事例を参考にする

- 失敗から学ぶ姿勢を持つ

- 継続的な改善サイクルを回す

というポイントです。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は誰でも今日から始められるんですよ。

これらのポイントは互いに関連していて、

一つずつ取り入れるだけでも効果があります。

では、それぞれについて

詳しく見ていきましょう。

データに基づいた意思決定をする

感覚ではなく数字で判断することが、

ビジネス改善の第一歩なんです。

なぜなら、データは嘘をつかないし、

具体的な改善点を教えてくれるからですね。

例えば、

- 売上データの分析

- お客さんの行動パターン

- 費用対効果の測定

このようなデータを見ることで、

本当の問題点が見えてきます。

もっと具体的に言うと、

「なんとなく売れない」と感じるより、

「火曜日の午後の売上が低い」と分かれば

対策も立てやすいですよね。

私の知り合いの飲食店オーナーは、

レジデータを分析したところ、

ランチタイムの回転率が低いことに気づきました。

そこでメニューを見直して提供時間を短縮したら、

売上が1.5倍になったんです。

ただし、データ集めに夢中になりすぎると、

分析ばかりで行動できなくなる危険もあります。

大切なのは、集めたデータから

すぐに行動できる情報を見つけること。

データを見る習慣をつければ、

感覚ではなく事実に基づいた

改善ができるようになりますよ。

小さな改善から始める

大きな変化を一気に起こそうとせず、

小さな一歩から始めるのが成功の秘訣です。

理由は簡単で、小さな改善なら

失敗してもダメージが少ないし、

すぐに軌道修正できるからなんです。

たとえば、

- 朝のミーティングを5分短縮する

- メールの返信テンプレートを作る

- デスク周りを整理整頓する

こんな小さなことから

始めてみるといいですよ。

特に効果的なのは、毎日の作業で

「これ、面倒だな」と感じる部分を

少しだけ改善してみることです。

私の友人は毎日の経費報告に

30分かかっていましたが、

スマホアプリを導入したら

5分で終わるようになりました。

この小さな改善で年間100時間以上の

時間が節約できたんですよ。

それに、小さな成功体験を積み重ねると、

「改善できた!」という自信がつきます。

その自信が次の改善へのモチベーションになって、

どんどん良い循環が生まれていくんです。

だから、まずは今日できる

ちょっとした改善から始めてみてください。

成功事例を参考にする

周りの成功者から学ぶことで、

自分の道のりを大幅に短縮できます。

これって本当に大事なポイントで、

すでに成功した人の方法を真似れば

遠回りしなくて済むんですよね。

例えば、

- 業界のトップ企業の戦略

- 尊敬する経営者の習慣

- 成長している競合の強み

こういった情報は、

あなたにとって宝の山なんです。

具体的な方法としては、

ビジネス書を読んだり、セミナーに参加したり、

YouTubeで成功者の話を聞いたりするのがおすすめ。

私自身、売上が伸び悩んでいた時に

同業の成功者にコーヒーをおごって

30分だけ話を聞かせてもらいました。

そこで教えてもらった顧客フォロー方法を

取り入れただけで、リピート率が2倍になったんです。

ただし、ここで注意してほしいのは、

そのまま真似するのではなく、

自分のビジネスに合わせてアレンジすること。

業種や規模、お客さんの層が違えば、

同じやり方でも結果は変わってきます。

成功事例を「ヒント」として捉えて、

自分なりにカスタマイズすることで、

より効果的な改善ができますよ。

失敗から学ぶ姿勢を持つ

失敗は最高の教科書だって

知ってましたか?

これ、すごく大事なことなんですが、

失敗を恐れると成長が止まってしまうんです。

例えば、

- 新商品が売れなかった理由

- クレームをもらった時の状況

- 予算オーバーしてしまったプロジェクト

こういった失敗には、

必ず学びがあります。

大切なのは「なぜ失敗したのか」を

冷静に分析して、次に活かすこと。

私の場合、最初に開発した商品が

全く売れなくて大失敗しました。

でも、お客さんに直接理由を聞いてみたら

「価格が高すぎる」という単純な原因だったんです。

価格を見直して再チャレンジしたら、

今では主力商品になりました。

失敗を恥ずかしがらずに、

「次につながる経験」と捉える姿勢が

ビジネスの成長には欠かせません。

それに、失敗から学ぶ文化があると、

チーム全体が挑戦しやすくなるんですよね。

失敗を責めるのではなく、

「次はどうすればいいか」を一緒に考える。

そんな環境があれば、

イノベーションは自然と生まれてきます。

継続的な改善サイクルを回す

一度だけの改善じゃなくて、

改善を習慣にすることが本当の成功への道です。

なぜかというと、ビジネス環境は

常に変化しているので、

一度良くなっても油断するとすぐに

競合に追い抜かれちゃうんですよね。

具体的には、

- 週に一度の振り返りミーティング

- 月ごとの数値目標の設定と検証

- 四半期ごとの戦略の見直し

こういったサイクルを

回し続けることが大切です。

この「計画→実行→評価→改善」の

サイクルをPDCAと呼びますが、

難しく考える必要はありません。

例えば、私の知り合いの小さな雑貨店は、

毎朝10分間のミーティングで

「昨日良かったこと、改善したいこと」を

話し合うだけで売上が30%アップしました。

大事なのは続けること。

最初は小さな改善でも、

それを積み重ねていくと

大きな変化につながります。

特に効果的なのは、

改善活動を見える化すること。

壁に進捗グラフを貼ったり、

達成した改善をチェックリストにしたり。

そうすると、チーム全員が

改善の成果を実感できて、

モチベーションも上がるんです。

継続的な改善は、

一時的な成功ではなく、

長期的な成長をもたらします。

変化するビジネス環境に適応するための4つの方法

ビジネス環境は今、

過去に例を見ないスピードで変化しています。

この激しい変化に対応できるかどうかが、

あなたのビジネスの成否を分けるんです。

そのために必要な方法が、

- 業界トレンドを定期的にリサーチする

- 新技術の活用方法を常に模索する

- 柔軟な思考で複数の選択肢を検討する

- 迅速な意思決定と行動を心がける

この4つなんですよね。

これらはどれも単純そうに見えますが、

実際に実践できている人は少ないんです。

変化に対応する力を身につければ、

競争から一歩抜け出せるはずです。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

業界トレンドを定期的にリサーチする

業界トレンドのリサーチは、

生き残るための必須スキルです。

なぜなら、トレンドを把握していないと

あっという間に時代遅れになるからなんです。

例えば、

- 業界専門メディアのチェック

- 競合の動向分析

- 顧客の声に耳を傾ける

こういった行動を

日常的に行うことが大切です。

もう少し具体的に言うと、

毎朝15分でも業界ニュースを読んだり、

月に1回は競合の新サービスを調べたり。

そんな小さな習慣が、

大きな差を生み出すんですよ。

特に今はSNSやニュースレターを活用すれば、

誰でも簡単に最新情報が手に入ります。

でもね、ただ情報を集めるだけじゃ

意味がないんですよ。

集めた情報をどう自分のビジネスに

活かせるか考えることが重要です。

「このトレンドは自分たちにどう関係するのか?」

そう常に問いかけながらリサーチすることで、

本当に価値ある情報が見えてきます。

トレンドリサーチは時間がかかりますが、

これを怠ると取り返しのつかない遅れを

生じさせることになるんです。

新技術の活用方法を常に模索する

新技術の活用は今や

選択肢ではなく必須条件です。

どんな業界でも技術革新が進んでいて、

それを無視すると競争力が急速に低下するんです。

例えば、

- AIツールの業務への導入

- クラウドサービスの活用

- 自動化ツールの検討

このような新技術の導入を

積極的に考えることが大切。

具体的に言うと、月に一度は

「今の業務のどこを技術で改善できるか」

という視点で見直してみることです。

最近ではノーコードツールなど、

専門知識がなくても使える技術が増えています。

ただし、新技術を導入する際には

目的をはっきりさせることが大事なんです。

「なんとなく流行っているから」では

うまくいきません。

特に重要なのは、技術そのものより

「その技術で何ができるのか」を

考えることなんですよね。

例えば私の知り合いは、

チャットボットを導入して

問い合わせ対応の80%を自動化しました。

その結果、スタッフは

より創造的な仕事に集中できるように

なったんです。

新技術の活用は難しく感じるかもしれませんが、

小さく始めて少しずつ広げていくことで

大きな変化を生み出せるんです。

柔軟な思考で複数の選択肢を検討する

柔軟な思考とは、

固定観念から自由になることです。

「いつもこうだから」という考え方が、

新しい可能性を見逃す原因になるんです。

例えば、

- 「もしこれが逆だったら?」と考えてみる

- 異業種の成功事例を自分の業界に応用する

- チームの多様な意見を積極的に取り入れる

こういった発想の転換が

イノベーションを生み出します。

もっと具体的に言うと、

会議で「別の方法はないか?」と

必ず問いかけてみることです。

一つの解決策だけでなく、

最低でも3つの選択肢を

検討する習慣をつけるといいんですよ。

柔軟な思考は練習で身につきます。

最初は意識して「別の見方」を

探す必要があるんです。

そして大切なのは、

失敗を恐れない姿勢です。

柔軟な思考で生まれたアイデアの中には、

うまくいかないものも当然あります。

でもね、失敗から学ぶことで

次の成功につながるんです。

例えば私自身、あるプロジェクトで

従来のやり方を変えてみたら、

予想外の効果が出たことがあります。

最初は不安でしたが、

「試してみる価値はある」と思い切ったんです。

柔軟な思考は、変化の激しい時代に

最も価値のあるスキルの一つなんです。

迅速な意思決定と行動を心がける

迅速な意思決定と行動は、

チャンスをつかむ鍵になります。

今の時代、完璧な情報が揃うまで

待っていては遅すぎるんです。

例えば、

- 「7割の情報で決断する」ルールを設ける

- 小さく始めて早く軌道修正する

- 決断の期限を明確に設定する

こうした工夫で

行動のスピードを上げられます。

具体的には、意思決定に必要な

最低限の情報を事前に決めておき、

それが揃ったら即決断するんです。

「完璧を求めすぎない」という

マインドセットが重要なんですよね。

特に大事なのは、

失敗を恐れないこと。

完璧を求めるあまり行動できないのは、

実は「失敗したくない」という

恐れが原因なんです。

しかし、小さな失敗を重ねることで

大きな失敗を防げるという

パラドックスがあります。

例えば知り合いの経営者は、

新サービスを考えるとき

まず最小限の形で2週間以内に

市場に出すことを徹底しています。

そして顧客の反応を見ながら

改良を重ねていくんです。

その結果、競合より常に

一歩先を行けているんですよ。

迅速な行動は最初は怖いですが、

慣れてくると「決断力」という

強力な武器になるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 制約があると行動に優先順位がつき、本当に大切なことが見えてくる

- 限られたリソースを集中させることで、効率が自然と高まる

- 制約は無駄な活動を排除し、本質的な活動だけを残す効果がある

- 限られた条件の中で考えることで、最適解を見つける能力が育つ

- 制約があると創造性が刺激され、新しい発想が生まれやすくなる

- 効果的な制約設定には、現状把握と明確な目標設定が不可欠

- 過度な制限は逆効果なので、制約は適切な範囲で設定する

- 制約は固定せず、成長や状況に合わせて定期的に見直すべき

- 小さな問題から着実に解決し、成功体験を積み重ねることが重要

- 他者からのフィードバックを取り入れて、制約の質を高めることが成功の鍵

まとめ

制約は敵ではなく、あなたの成長を促す最強の味方になります。

この記事では制約を活用して人生やビジネスを好転させる方法を解説してきました。

制約があると行動に優先順位がつき、本当に大切なことが見えてくるんです。

限られた時間やお金があるからこそ、無駄な活動を自然と排除でき、リソースを集中させることで効率も高まります。

さらに驚くべきことに、制約があることで創造性も刺激されるんです。

枠があるからこそ、その中で最大の効果を出すための創意工夫が生まれるのです。

効果的な制約を設定するには、まず自分の現状を正確に把握し、達成したい明確な目標を定めることが大切です。

そして不要な活動を特定して排除し、定期的に効果を検証することで、制約の力を最大限に引き出せます。

ただし、過度な制限は避け、定期的に見直すことも忘れないでください。

制約は固定のものではなく、あなたの成長や状況に合わせて柔軟に調整していくものなのです。

小さな問題から着実に解決し、成功体験を積み重ねていくことで、制約を活用する力はどんどん高まっていきます。

そして、他者からのフィードバックを積極的に取り入れることで、より効果的な制約設定が可能になるのです。

「制約があるから無理」ではなく「制約があるからこそできる」という発想の転換。

それこそが、あなたの人生とビジネスを次のレベルへと引き上げる鍵なのです。

よくある質問

制約を活用するとどんなメリットがありますか?

制約を活用すると、行動に優先順位がつけられる、リソースを集中させて効率が高まる、無駄な活動を排除できる、最適解を見つける能力が身につく、そして創造性が刺激されるという5つの大きなメリットがあります。制約があることで、限られた条件の中で何が本当に大切かを考え、本質的な活動に集中できるようになるんです。

効果的な制約の設定方法を教えてください

効果的な制約を設定するには4つのステップがあります。まず、自分の現状と環境を正確に把握します。次に、達成したい明確な目標を定めます。そして、不要な活動を特定して排除します。最後に、定期的に制約の効果を検証します。特に大切なのは、自分の生活リズムや得意・不得意をしっかり把握して、実現可能な制約を考えることです。無理な制約は続かないので、自分に合った設定が重要です。

制約があると創造性が高まるのはなぜですか?

制約があると創造性が高まるのは、限られた条件の中で新しい解決策を考える必要が生まれるからです。何でも自由にできる状態より、枠があった方が脳は創造的になります。例えば、材料が限られているとユニークな料理を考えたり、字数制限があると簡潔で強い文章を書いたりします。子どもの頃、段ボール箱とテープだけで楽しい秘密基地を作った経験はありませんか?あれこそが制約による創造性の発揮です。制約があることで既存の枠組みを超えた新しい発想が生まれるんです。

制約活用で注意すべきポイントはありますか?

制約活用で注意すべきポイントが4つあります。まず、過度な制限を避けることです。極端に厳しい制約は創造性を妨げてしまいます。次に、定期的に制約を見直すこと。成長に合わせて制約も進化させる必要があります。三つ目は、成長の機会を逃さないこと。制約に縛られすぎると思わぬチャンスを逃す可能性があります。最後に、他者からのフィードバックを取り入れること。自分で設定した制約が本当に効果的かどうか、客観的な意見が重要です。制約は「制限」というより「焦点」と捉え、可能性を広げるものにしましょう。

制約を活用して具体的にどんな成長が期待できますか?

制約を活用すると、主に3つの能力が成長します。まず、問題解決能力が向上します。制約という壁にぶつかると、脳が自動的に最適解を探すようになるからです。次に、創造的思考が発達します。制限があるからこそ、新しい視点やアイデアが生まれやすくなります。そして、柔軟な適応力が身につきます。制約の中で試行錯誤を繰り返すことで、どんな状況でも対応できる力が育ちます。これらの能力は現代社会で特に求められる貴重なスキルで、制約という環境こそが最高の成長の場となるんです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。