このノウハウについて

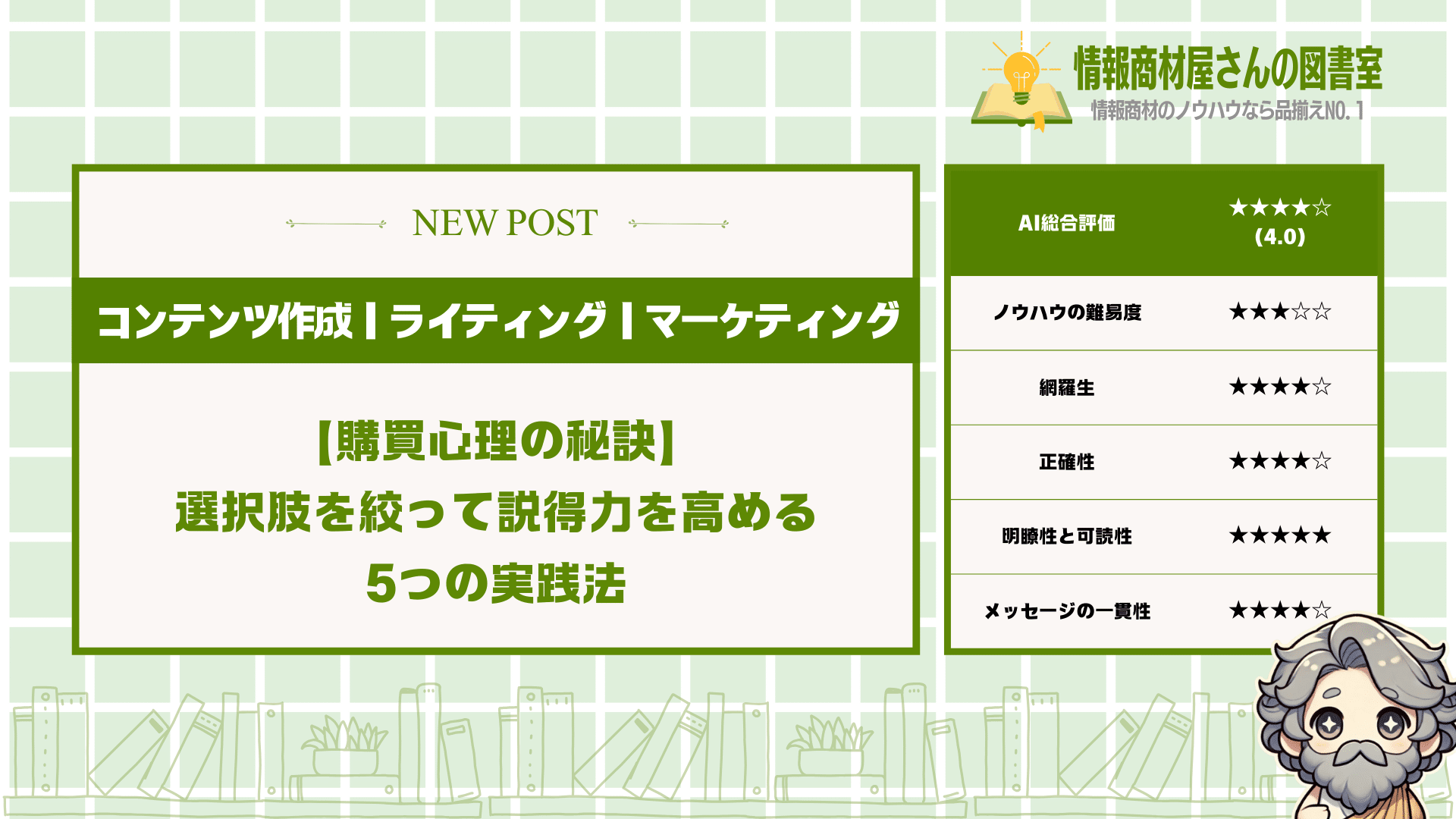

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は選択肢の絞り込み方について非常に分かりやすく解説されています。実践的なテクニックが豊富に紹介されており、すぐに使える具体例も多いため、明日からでもビジネスやマーケティングに活かせる内容です。特に「否定的アプローチ」や「二項対立」などの手法は、販売やコミュニケーションで悩んでいる方にとって目からウロコの内容でしょう。読者は記事を読み終えると、顧客心理を巧みに活用して自然な形で販売につなげるスキルが身につくはずです。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスを売りたいけど、押し売りになりそうで怖い...

●選択肢をたくさん見せた方がいいのか、絞った方がいいのか分からない

●なぜか最後の一歩で顧客が購入を躊躇してしまう

選択肢の絞り込み方は、実はビジネスの成功を左右する重要なスキルなんです。

多くの方が「たくさんの選択肢を提示すれば、顧客は満足するはず」と考えがちですが、実はその逆。選択肢が多すぎると人は決断できなくなり、何も買わずに帰ってしまうことも。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれる心理現象で、科学的にも証明されています。

この記事では、顧客を自然に購入へと導く「選択肢の効果的な絞り込み方法」を5つご紹介します。

これらのテクニックを使えば、押し売り感なく、顧客が「自分で選んだ」と満足しながら購入してくれるようになります。

特に「否定的アプローチ」や「二項対立」の使い方をマスターすれば、あなたの提案力は格段にアップするでしょう。

ぜひ最後まで読んで、明日からのビジネスに活かしてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 選択肢を効果的に絞り込む5つの具体的な方法

- 選択肢の絞り込みで絶対に避けるべき4つの失敗例

- 人間心理を活用して説得力を高める5つのテクニック

- 顧客が自ら選択したと感じさせる4つの促し方

- 実際のビジネスで成功した選択肢絞り込みの事例3選

効果的な選択肢の絞り込み方法5つ

選択肢の絞り込み方って、

実はビジネスの成功を左右するんです。

正しい方法を知っておけば、

顧客を迷わせず購入へと導けます。

その5つの方法が、

- 否定的アプローチで選択肢を排除する

- 二項対立を使って自社商品を優位に見せる

- 顧客の判断基準を意図的に設定する

- 差別化要素を強く印象づける

- メッセージを顧客の重視点に合わせて調整する

なんですよね。

これらの方法は単純そうに見えても、

実践するとすごい効果があります。

どうやって使えばいいのか、

それぞれ詳しく解説していきますね。

否定的アプローチで選択肢を排除する

否定的アプローチとは、

いらない選択肢を順番に消していく方法です。

これをうまく使うと、

自然と自分の商品だけが残るんですよ。

例えば、

- 「Bではなく」

- 「Cでもなく」

- 「Dでもない」

こんな風に他の選択肢を

一つずつ排除していくんです。

もっと具体的に言うと、

「安いだけの商品ではなく、

見た目だけの商品でもなく、

すぐ壊れる商品でもない」

という感じで他を消していくと、

あなたの商品だけが残ります。

この方法がすごいのは、

お客さんが自分で選んだ気持ちになること。

誰かに「これ買って」と言われるより、

自分で「これがいい」と思った方が

買いたくなるのは当然ですよね。

だからこそ、否定的アプローチは

選択肢を絞り込むのにとても効果的なんです。

二項対立を使って自社商品を優位に見せる

二項対立というのは、

「AかBか」という選択肢を作ること。

これを使うと、お客さんの頭の中で

あなたの商品が有利になるんです。

例えば、

- 「安くて壊れやすいか、

少し高くても長持ちするか」 - 「今すぐ解決するか、

ずっと悩み続けるか」

こんな風に二つだけの

選択肢を示すんですね。

特に効果的なのは、

自社商品と「何もしない」という選択肢の対比。

「うちの英会話教材を使うか、

このまま一生英語が話せないままでいるか」

という選択肢を示されたら、

どっちを選びたくなるでしょう?

このテクニックのいいところは、

比較する相手を自分で選べること。

わざと弱い相手と比べれば、

自社商品が圧倒的に良く見えますよね。

だから二項対立は、

商品を売る強力な武器になるんです。

顧客の判断基準を意図的に設定する

判断基準の設定とは、

お客さんが何を重視するかを先回りして決めること。

これができると、

自社に有利な土俵で勝負できるんです。

例えば、

- 「本当に大事なのは価格ではなく品質です」

- 「長期的に見れば安さより耐久性が重要」

こういう風に、お客さんが

何を基準に選ぶべきかを教えてあげるんです。

具体的な例を挙げると、

アップルは「使いやすさ」という基準を作りました。

スペックだけで比べたら負けるかもしれないけど、

「使いやすさ」という基準なら勝てる。

だからその基準で選んでもらえるよう、

マーケティングしているんですね。

この方法の強みは、

お客さんが気づいていない価値を教えられること。

「実はこれが大事なんですよ」と

新しい視点を提供できるんです。

だからこそ、判断基準の設定は

選択肢の絞り込みに効果的なんです。

差別化要素を強く印象づける

差別化要素とは、

あなたの商品だけが持つ特別な魅力のこと。

これを強調することで、

他の選択肢が霞んで見えるようになります。

例えば、

- 「唯一の国産素材使用」

- 「特許取得済みの技術」

- 「24時間対応のサポート」

こんな風に、他にはない

特徴を前面に押し出すんです。

実際の例で言うと、

「ドミノ・ピザの30分以内配達」とか

「Amazonの翌日配送」なんかがそうですね。

この一点だけでも、

競合との大きな差になるんです。

差別化要素を強調する利点は、

比較されにくくなること。

「うちだけの特別な価値」があれば、

単純な価格比較から逃れられます。

そのため、差別化要素の強調は

選択肢絞り込みの強力な味方になるんです。

メッセージを顧客の重視点に合わせて調整する

メッセージの調整とは、

お客さんが大事にしていることに合わせて話すこと。

これができると、

「この人は自分のことを分かってる」と

思ってもらえるんです。

例えば、

- 安全を気にする人には安全性を強調

- お得さを求める人にはコスパを強調

- 便利さを重視する人には使いやすさを強調

このように、相手によって

伝え方を変えるんですね。

具体的に言うと、

若いママには「子供の将来のため」、

シニア層には「安心・安全」という

言葉の選び方を変えるんです。

同じ商品でも、

伝え方で印象がガラッと変わります。

この方法の素晴らしさは、

お客さんが「自分に合ってる」と感じること。

「私のことを考えてくれてる」と思えば、

他の選択肢を見る必要がなくなりますよね。

だからこそ、メッセージの調整は

選択肢絞り込みの決め手になるんです。

選択肢の絞り込みで避けるべき4つの失敗

選択肢の絞り込みは慎重に行わないと、

顧客の心をガッカリさせてしまいます。

間違った絞り込み方をすると、

信頼関係が崩れて売上が激減するんです。

避けるべき失敗は次の4つです。

- 選択肢を急激に狭めすぎる

- 顧客のニーズを無視した基準を押し付ける

- 競合商品を不当に貶める

- 選択肢の絞り込みを一方的に進める

これらの失敗をしてしまうと、

お客さんはすぐに離れていきます。

どんなに良い商品でも、

絞り込み方を間違えると台無しになるんです。

では、それぞれの失敗について

詳しく見ていきましょう。

選択肢を急激に狭めすぎる

選択肢を一気に狭めると、

お客さんは圧迫感を感じて逃げ出します。

人は自分のペースで決断したいと

思っているものなんですよね。

例えば、

- いきなり「これかあれか」と迫る

- 最初から80%の選択肢を排除する

- 考える時間を与えない

こういった行動は

お客さんを不安にさせます。

もっと具体的に言うと、

家電量販店で

「32インチか65インチ、どちらにしますか?」と

いきなり聞かれたら戸惑いますよね。

本当は42インチが欲しかったのに、

選択肢から外されてしまったら不満が残ります。

だからこそ、選択肢は

段階的に絞っていくことが大切なんです。

まずは広い選択肢を見せて、

徐々に顧客の反応を見ながら絞っていく。

そうすれば顧客は「自分で選んだ」という

満足感を得られるんですよ。

選択肢を狭める速度は、

顧客のペースに合わせるのが鉄則です。

顧客のニーズを無視した基準を押し付ける

自分勝手な基準で選択肢を絞ると、

顧客はすぐに離れていきます。

なぜなら、人は自分の価値観で

商品を選びたいと思っているからです。

こんな例があります。

- 「デザインより機能性が重要です」と決めつける

- 「この価格帯が一番コスパいいんです」と断言する

- 「みんなこれを選んでいます」と誘導する

これらは顧客の本当の

ニーズを無視しています。

例えば、スマホを買いに来た人に

「バッテリーの持ちが一番大事ですよね」と言っても、

その人はカメラ性能を重視しているかもしれません。

お客さんによって大切にする

価値観は全然違うんです。

だからこそ、まずは

「何を重視されていますか?」と聞くべき。

顧客自身の言葉で語ってもらい、

その基準に沿って選択肢を絞っていく。

そうすれば、顧客は「自分を理解してくれた」と

感じて信頼関係が深まるんですよ。

顧客のニーズこそが、

最も大切な絞り込みの基準なんです。

競合商品を不当に貶める

競合商品を根拠なく批判すると、

あなたの信頼性が一気に崩れます。

お客さんは公平な情報を

求めているものなんですよ。

例えば、

- 「あの会社の製品は絶対に壊れます」

- 「競合は顧客のことを考えていない」

- 「他社製品にはない唯一の機能です」

(実際にはある)

こういった発言は

プロ意識に欠けると思われます。

たとえば、ある店員が

「A社の掃除機は3ヶ月で壊れますよ」と言ったとします。

でも実際にA社製品を使っている友人は

「2年間問題なく使えてる」と言っていたら、

あなたはその店員を信用できますか?

正直に競合製品の良さも認めつつ、

自社製品の強みを伝える方が効果的です。

「A社の製品も優れていますが、

私たちの製品はこの点が違います」

というアプローチが信頼を生みます。

不当な批判ではなく、

事実に基づいた比較で選択肢を絞るべきです。

選択肢の絞り込みを一方的に進める

顧客を置いてけぼりにして

一方的に話を進めると失敗します。

なぜって、選択肢の絞り込みは

本来、対話を通じて行うものだからです。

こんな例があります。

- 顧客の反応を確認せずに話し続ける

- 質問の答えを待たずに次の話題に移る

- 「これに決まりですね」と勝手に結論づける

これらは顧客の

参加感を奪ってしまいます。

例えば、車の販売で

「この車種でカラーはレッド、

オプションはナビとバックカメラ、

これで決まりですね!」と勝手に進められたら、

顧客は「ちょっと待って」と思いますよね。

選択肢の絞り込みは

キャッチボールのようなものです。

「この点はどう思われますか?」

「次はこの選択肢について見てみましょうか?」

と確認しながら進めることが大切。

顧客と一緒に選択肢を絞っていく

プロセスを共有することで、

満足度の高い決断につながります。

絞り込みの主役は

あくまでも顧客自身なんです。

選択肢の絞り込み方法を活用した成功事例3選

あなたの商品やサービスが

選ばれない理由、実は単純なんです。

選択肢の絞り込み方を

マスターすれば成約率が驚くほど上がります。

具体的な成功事例として、

- 高級ブランド商品

- サブスクリプションサービス

- コンサルティングサービス

この3つの分野で

絞り込み方法が効果を発揮しています。

どの事例も真似しやすくて

すぐに実践できるものばかりです。

それでは、それぞれの

事例を詳しく見ていきましょう。

高級ブランド商品

高級ブランド商品は

「これじゃない」を効果的に使って

売上を伸ばしています。

なぜなら、他の選択肢を

消去していくことで自社商品の

価値が際立つからです。

例えば、

- 「大量生産品ではない」

- 「一時的な流行ではない」

- 「単なるステータスシンボルではない」

このように他の選択肢を

否定していくんですね。

より具体的に言うと、

ロレックスの時計なら

「単なる時間を知るための道具ではなく、

世代を超えて受け継がれる価値がある」と

伝えます。

高級バッグブランドなら

「使い捨てのファッションアイテムではなく、

10年後も使える投資品」というメッセージを

出すわけです。

こうした絞り込みによって

お客さんの頭の中で「特別な価値」が明確になります。

そして「これこそ私が求めていたもの」という

認識が生まれるんです。

このテクニックを使うと

高額商品でも「これは買う価値がある」と

顧客に思ってもらえるようになります。

サブスクリプションサービス

サブスクリプションサービスでは

二項対立の構造化が非常に効果的なんです。

これは「AかBか」という

シンプルな選択肢を提示することで

決断を促す方法なんですよ。

具体的には、

- 「今までの方法」vs「新しい方法」

- 「時間を失う」vs「時間を得る」

- 「複雑」vs「シンプル」

こういった対比を

明確に示すことがポイントです。

Netflixを例に挙げると、

「レンタルショップに行く手間」と

「ボタン一つで視聴できる便利さ」

を対比させていますよね。

また、食事宅配サービスは

「買い物・調理の時間」と「その時間で他にできること」

という対立構造を作り出しています。

ここで大切なのは、

顧客が重視する判断基準を理解すること。

例えば「時間」が重要なら

時間節約の価値を強調するといった具合です。

だからこそサブスクは

「毎月の小額支払い」ではなく「自由な時間の獲得」

という価値を伝えることで成功しているんです。

コンサルティングサービス

コンサルティングサービスでは

否定的アプローチと二項対立を組み合わせるのが

効果的です。

これは「あれでもない、これでもない」と

選択肢を絞りながら、最終的に

「これしかない」と思わせる方法なんですね。

例えば、

- 「一般的な解決策では不十分」

- 「DIY方式ではリスクが高い」

- 「標準的なサービスでは対応できない」

といった形で他の選択肢を

排除していくわけです。

ビジネスコンサルタントなら

「自己流の経営改善は時間とコストの無駄」と指摘し、

「専門家のガイダンスがあれば最短で結果が出る」

と対比させます。

IT導入コンサルなら

「パッケージソフトでは対応しきれない」

「カスタマイズが必要」と絞り込んでいくんです。

この方法のすごいところは、

クライアントが自分で「これが必要だ」と

気づいたように感じることです。

特にコンサルティングは

「目に見えない価値」を売るビジネスなので、

選択肢の絞り込みが決断を後押しする

重要な要素になっているんです。

説得力を高める人間心理の活用法5つ

人の心はちょっとした心理テクニックで

思いのままに動かせるんです。

このテクニックを知っておくだけで、

あなたの説得力は驚くほど上がります。

その5つの方法が、

- 相対的価値判断を意図的に設定する

- コントラスト効果で商品の魅力を増幅させる

- 比較対象を戦略的に選ぶ

- 顧客の優位性認識を促進する

- 購買意欲を自然に高める

というものです。

どれも難しく聞こえるかもしれませんが、

実は日常でもよく使われているテクニックなんです。

これから詳しく解説していくので、

ぜひ最後まで読んでくださいね。

相対的価値判断を意図的に設定する

人は絶対的な価値を判断するのが

とっても苦手なんです。

いつも何かと比べて

「良い」「悪い」を決めているんですよ。

例えば、

- 1000円のランチが高いか安いか

- このスマホが優れているかどうか

- この服が自分に似合うかどうか

こういった判断をするとき、

必ず何かと比較しています。

もっと具体的に言うと、

「このパソコン8万円は高い?」と聞かれても

すぐには答えられないですよね。

でも「通常15万円のパソコンが8万円」と言われたら

「お得!」と感じるはずです。

この心理を活用すれば、

あなたの伝えたいことの価値を

ぐっと高く見せることができます。

だから商品やサービスを紹介するときは、

必ず比較対象を設定して

相対的な価値を伝えましょう。

コントラスト効果で商品の魅力を増幅させる

コントラスト効果というのは、

違いを際立たせて見せる方法です。

うまく使えば、あなたの商品の

魅力をグンと引き立てられます。

例えば、

- 高い商品の後に適正価格の商品を見せる

- 不便な方法の後に便利な方法を紹介する

- 難しい方法の後に簡単な方法を教える

こんな風に対比させると、

後から見せたものの価値が高く感じるんです。

実際のお店でも、

最初に高級品を見せてから

中価格帯の商品を勧めることがあります。

最初に10万円のバッグを見せられた後だと、

5万円のバッグが「お手頃」に感じますよね。

これは脳が「相対的」に

判断しているからなんです。

だから何かを勧めるときは、

先に対照的なものを見せておくと

説得力がグッと上がります。

比較対象を戦略的に選ぶ

比較対象は慎重に選ばないと、

逆効果になることもあるんです。

どんな比較対象を選ぶかで、

説得の成功率が大きく変わります。

例えば、

- 自社商品と類似だけど少し劣る商品と比較する

- 価格帯は同じでも機能が少ない商品と比較する

- 同じ目的でも効率の悪い方法と比較する

このように戦略的に

比較対象を選ぶことが大切です。

実際のビジネスでも、

競合分析をするときは自社に有利な

比較ポイントを選びますよね。

例えばAppleがiPhoneを発表するとき、

前モデルとの比較で「2倍速くなりました」

というアピールをします。

これも比較対象を

戦略的に選んでいる例なんです。

あなたも何かを勧めるときは、

どんな比較対象を出すか

よく考えてみてくださいね。

顧客の優位性認識を促進する

人は自分が「良い選択をした」と

思いたい生き物なんです。

この心理をうまく使えば、

相手の納得感を高められます。

例えば、

- 「あなたは賢い選択をしました」と伝える

- 「多くの人が見逃している点に気づいた」と褒める

- 「このチャンスに気づけるのは一部の人だけ」と

特別感を出す

こうした言葉で、相手の選択が

優れていると感じさせるんです。

実際のセールスでも、

「さすが目の付け所が違いますね」

「この点に気づくお客様は少ないんですよ」

といった言葉がよく使われます。

これは相手の自尊心を満たし、

選択に自信を持たせる効果があります。

だから説得するときは、

相手が賢い選択をしていると

感じられるような言葉を添えましょう。

購買意欲を自然に高める

最後に大切なのは、

相手が自分で決めたと感じさせることです。

押し付けられた決断より、

自分で選んだ決断の方が

断然満足度が高いんです。

例えば、

- 「どちらが良いですか?」と選択肢を与える

- 「あなたならどうしますか?」と意見を求める

- 「最終的な判断はお任せします」と

主体性を尊重する

このように相手に決定権を

渡すことが重要なんです。

実際のコンサルティングでも、

「AとBどちらがいいと思いますか?」

と選択肢を提示することがあります。

これにより相手は「自分で選んだ」という

満足感を得られるんですね。

強制されたと感じると反発心が生まれますが、

自分で選んだと感じれば

その選択に責任を持ちます。

だから説得するときは、

最終判断は必ず相手に

委ねるようにしましょう。

顧客を自然に動かす自発的選択の促し方4つ

顧客が自ら選択したと感じる体験は、

驚くほど購買満足度を高めます。

この記事を読めば、強制感なく

顧客の行動を促す技術が身につきますよ。

以下の4つの方法を

マスターしていきましょう。

- 強制感を排除した提案をする

- 選択肢を適切に絞り込む

- 最終判断の主導権を顧客に委ねる

- クレームリスクを低減する

これらの方法は単純そうに見えても、

実践するとかなり奥が深いんです。

人の心理をうまく活用することで、

自然な流れで選んでもらえるようになります。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

強制感を排除した提案をする

強制感のない提案こそが、

顧客の心を開く鍵なんです。

なぜなら、人は押し付けられると

無意識に反発してしまうからですね。

例えば、こんな場面で

強制感が出やすいです。

- 「これが一番いいですよ」と断言する

- 「今日中に決めてください」と急かす

- 選択の余地を与えない説明をする

このような言い方をすると、

顧客は警戒心を抱いてしまいます。

代わりに「こちらの商品も

人気があるんですよ」といった

さりげない情報提供の形で

伝えるほうが効果的です。

実は私も先日、家電量販店で

何も言わずに見ていただけなのに、

「これ買うなら今日がチャンスですよ!」

と強く勧められて、逆に引いてしまいました。

強制感を排除するためには、

情報提供と質問を組み合わせるといいんです。

「このタイプは防水機能があって

アウトドアでも使えますが、どう思われますか?」

このように顧客の意見を聞きながら

進めると自然な流れができます。

強制感のない提案は、

顧客との信頼関係を築く第一歩なんですよ。

選択肢を適切に絞り込む

選択肢は多すぎても少なすぎても

顧客を困らせてしまうものなんです。

というのも、人間の脳は

あまりに多くの選択肢を前にすると

判断力が低下する「選択のパラドックス」に

陥りやすいからなんですよね。

効果的な選択肢の提示方法は

こんな感じです。

- 3〜5個程度の選択肢に絞る

- 明確な違いがある選択肢を用意する

- 顧客のニーズに合わせた絞り込みをする

たとえば飲食店のメニューが

100種類もあると選ぶのに疲れますよね。

逆に「おすすめ3種」として

絞り込まれていると選びやすいです。

私も先日オンラインショップで

カメラを探していたんですが、

最初は50種類以上あって全く決められず、

「初心者向けおすすめ3選」を見て初めて決断できました。

選択肢を絞る際には、

顧客の状況や予算に合わせることが大切です。

「ご予算とご使用目的から

このあたりがおすすめですが、

この3つの中でどれが

一番魅力的に感じますか?」

このように適切に選択肢を絞ることで、

顧客は迷いなく選べるようになるんです。

最終判断の主導権を顧客に委ねる

最終的な決断は必ず

顧客自身にしてもらうことが大切です。

なぜって、自分で決めたという

実感があると満足度が高まるからなんですよ。

主導権を委ねる方法として

効果的なのは、

- 「どちらがご希望ですか?」と問いかける

- 「最終的にはお客様が一番よくご存知です」と

伝える - 決断を急がせない姿勢を見せる

例えば住宅購入の相談で、

「この物件がベストです」と言われても

顧客は不安を感じますが、

「この2つの物件、どちらが生活スタイルに合いそうですか?」

と聞かれると自分で考え、

納得して決められるんです。

私自身も先日、保険の見直しをしていて、

アドバイザーが「これが絶対お得です」と言うより、

「この2つのプランのメリット・デメリットを

お伝えしたので、ご検討ください」

と言われた方が信頼できると感じました。

ポイントは、あくまでも

専門的な情報提供に徹すること。

「私からの情報はここまでです。

あとはお客様がどう判断されるかですね」

という姿勢が、実は顧客の

自己決定感を高める秘訣なんです。

クレームリスクを低減する

自発的選択を促すことは、

実はクレーム対策にもなるんですよ。

これは、自分で選んだという

自覚があると後悔しにくいからなんです。

クレームリスクを下げるには

こんなポイントが効果的です。

- 決断前に十分な情報提供をする

- 決断後に選択を肯定する言葉をかける

- 保証やアフターサポートを明確にする

例えば高額商品を購入した後、

「本当にこれでよかったのか」と

不安になる「認知的不協和」という

心理状態が起きやすいんです。

でも「お客様自身が様々な角度から

検討された上での選択ですね」と

選択を尊重する言葉をかけると、

その不安が軽減されるんです。

私の友人は家具店を経営していますが、

「この商品はあなたが選んだものです」ではなく、

「○○さんのセンスで選ばれた

このソファは本当に素敵ですね」

と肯定的に言い換えることで、

クレームが激減したと言っていました。

さらに「万が一合わなかった場合の

交換保証もありますのでご安心ください」

と伝えることで、選択への

不安も取り除けるんです。

自発的選択を尊重することは、

長期的な顧客関係の土台となるんですよ。

説得力を高めるコミュニケーション実践法4つ

あなたの言葉が相手の心を動かせないと、

どんなに素晴らしいアイデアも台無しです。

この記事を読めば、

明日からすぐに使える説得テクニックが身につきますよ。

これから紹介する4つのポイントは:

- 顧客のニーズを先読みする

- 共感的な姿勢で接する

- 具体的な事例を示す

- フィードバックを積極的に取り入れる

これらはどんな場面でも使える、

超実践的なテクニックばかりです。

ビジネスでもプライベートでも、

人間関係をスムーズにする鍵になりますよ。

それでは順番に、

それぞれ解説していきます。

顧客のニーズを先読みする

相手が求めていることを先に理解すると、

説得力が格段にアップします。

なぜかというと、相手が

「この人は私のことを分かってくれている」と

感じるからなんですね。

例えば、

- 質問する前に答えを用意しておく

- よくある不安や疑問に先回りして対応する

- 相手の立場になって考えた提案をする

こういった先読みができると、

相手は安心感を抱きます。

もっと具体的に言うと、

お客さんが「この商品の耐久性は?」と聞く前に、

「この商品は5年保証付きで、

過酷な環境テストもクリアしています」と

伝えるようなことです。

実際に私の友人は営業の仕事で、

顧客の業界ニュースを毎朝チェックするんです。

そうすることで、顧客が直面している課題を事前に把握して、

商談の際に「〇〇という問題が業界で起きていますが、

これについてはこういう解決策があります」と

提案できるんですよね。

この先読み力があるからこそ、

相手は「この人なら信頼できる」と感じるんです。

さらに言うと、先読みは

単なる予測ではなく、相手理解の表れなんですよ。

だからこそ、相手のニーズを

しっかり先読みする習慣をつけましょう。

共感的な姿勢で接する

共感とは相手の気持ちを

ただ理解するだけじゃないんです。

それを相手に伝えて、

心の距離を縮めることなんですよね。

例えば、

- 「それは大変でしたね」と気持ちを認める

- 相手の表情や言葉の裏にある感情を察する

- 批判せずに受け止める姿勢を見せる

こういった共感の表現が、

信頼関係を築く土台になります。

特に難しい話や提案をするときは、

まず相手の立場や感情を認めることから

始めるといいんです。

ある研修講師の方は、

クレーム対応でこんな言葉を使うそうです。

「そのようなご不便をおかけして、

本当に申し訳ありません。私でしたら同じように

感じると思います」

これだけで相手の怒りが

和らぐことが多いんだとか。

共感は魔法のように働くんですよ。

相手が「わかってもらえた」と感じた瞬間、

心の壁が下がるんです。

そうなれば、あなたの言葉は

ストレートに届きやすくなります。

だから、まずは相手の気持ちに

共感することから始めてみてください。

具体的な事例を示す

抽象的な説明より具体例の方が、

人の心に強く残るものなんです。

なぜなら人間の脳は、

具体的なイメージを好むからなんですよね。

例えば、

- 数字や統計データを使って説明する

- 実際のユーザー体験を紹介する

- ビフォーアフターの変化を見せる

このような具体例があると、

相手は理解しやすくなります。

「この商品で売上が上がります」と言うより、

「この商品を導入した○○社さんは、3ヶ月で売上が23%アップしました」と言う方が説得力がありますよね。

私が先日参加したセミナーでは、

講師が自分の失敗談を交えて話していました。

理論だけでなく「私はこうして失敗し、

そこからこう学びました」という話に、

会場全体が引き込まれていたんです。

これが具体例の力なんですよ。

また、具体例は相手の不安も

取り除いてくれます。

「本当にそれで大丈夫なの?」という疑問に、

実績や事例で答えられるからです。

だから説得したいときは、

必ず具体的な事例を用意しましょう。

フィードバックを積極的に取り入れる

一方的に話すだけでは、

真の説得力は生まれないんです。

相手の反応を見て、

自分の伝え方を調整する柔軟さが必要なんですよね。

例えば、

- 「どう思われますか?」と意見を求める

- 相手の表情や反応を観察する

- 質問に丁寧に答え、理解を深める

こういった姿勢が、

コミュニケーションの質を高めます。

プレゼンテーションの途中でも、

「ここまでで何か質問はありますか?」と

確認するだけで、相手の理解度がわかりますよね。

ある営業マネージャーは、毎回の商談後に

「今日の説明で不明点はありましたか?」と

必ず聞くそうです。

そうすることで顧客の疑問を解消し、

次回の提案に活かせるんだとか。

この姿勢が信頼関係を築くんです。

フィードバックを求めることは、

「あなたの意見を大切にしています」という

メッセージにもなります。

そして何より、相手からの意見で

自分の伝え方を改善できるんです。

だからこそ、フィードバックを

積極的に取り入れる習慣をつけましょう。

効果的なマーケティング戦略を選ぶ5つの理由

あなたのビジネスが次のレベルに

進むかどうかは戦略選びで決まります。

正しいマーケティング戦略を選べば、

競合他社を圧倒する結果が出せるんです。

効果的なマーケティング戦略を

選ぶべき理由は次の5つです。

- 限られたリソースを最大限に活用できるから

- ターゲット顧客との関係性を深められるから

- 長期的な収益基盤を構築できるから

- 市場の変動に左右されにくくなるから

- ブランド価値を高められるから

どれも聞いたことあるかもしれませんが、

実はこれらには深い意味があるんです。

特に小さなビジネスや個人起業家にとって、

これらの理由は生き残りの鍵になります。

それでは、一つずつ詳しく

見ていきましょう。

限られたリソースを最大限に活用できるから

限られたリソースでも大きな成果を

出せるのが良い戦略の特徴です。

どんなビジネスでもお金や時間、

人材には限りがありますよね。

例えば、

- 少額の広告費でも最大の効果を得られる

- 少人数のチームでも効率的に運営できる

- 短時間で最大の成果を出せる

こういった効率性が

戦略選びの重要ポイントなんです。

もっと具体的に言うと、

インフルエンサー戦略より少数フォロワー戦略の方が

リソース効率が良いことが多いんです。

大量のフォロワーを獲得しようとすると、

広告費や時間がかかりすぎて非効率です。

その点、質の高い少数のファンを

大切にする戦略なら、限られた予算でも

深い関係を築けるんですよ。

ちなみに私の友人は月5万円の

広告費だけで、熱心なファン100人を

集めて月商100万円を達成しました。

だからこそ、リソースが限られている時こそ、

効果的な戦略選びが重要なんです。

ターゲット顧客との関係性を深められるから

良い戦略は顧客との絆を

強くしてくれるものです。

単なる一時的な購入ではなく、

長く続く関係を築けるんですよね。

例えば、

- 顧客の悩みを深く理解できる

- 継続的なコミュニケーションが取れる

- 信頼関係を構築できる

こういった関係性が

売上アップの鍵になるんです。

特に少数の熱心なファンとの

関係構築は非常に効果的です。

彼らはあなたの商品やサービスを

積極的に支持してくれるだけでなく、

口コミで広めてくれる存在になります。

熱心なファンからは貴重な

フィードバックももらえるので、

商品改善にも役立ちます。

例えば、あるアパレルブランドは

200人の熱心なファンに新作の

意見を聞くことで、返品率を80%も

減らすことができたんですよ。

だからこそ、顧客との関係を

深められる戦略を選ぶことが

長期的な成功につながるんです。

長期的な収益基盤を構築できるから

効果的な戦略は一時的な売上ではなく、

持続可能な収益の仕組みを作れます。

今日の利益だけでなく、

将来の安定した収入源になるんですよ。

例えば、

- リピート購入が増える

- 顧客生涯価値が高まる

- 安定した月間収益が得られる

このような長期的視点が

ビジネスの安定性を高めるんです。

コンテンツビジネスとFX取引を

比較してみると分かりやすいですね。

FX取引は短期的に大きな利益を

得られることもありますが、

市場変動によるリスクが大きく、

安定性に欠けます。

一方、コンテンツビジネスは

一度作ったコンテンツが長期間

収益を生み出し続けることができます。

例えば、3年前に作った

オンラインコースが今でも

毎月安定した収入をもたらしている

事業主は少なくありません。

だからこそ、長期的な収益基盤を

構築できる戦略を選ぶことが

ビジネスの持続性につながるんです。

市場の変動に左右されにくくなるから

良い戦略は経済変動や

トレンド変化に強いものです。

景気が悪くなっても

安定した結果を出せるんですよね。

例えば、

- 不況時でも売上が維持できる

- 競合の参入に影響されにくい

- 市場トレンドの変化に柔軟に対応できる

こういった安定性が

長期的な成功の秘訣なんです。

特にコンテンツビジネスは

市場変動に強い特徴があります。

FX取引のように市場の

変動に大きく左右されるビジネスと

比べると、その違いは明らかです。

コンテンツビジネスは

顧客ニーズの変化に応じて

内容を更新したり、新しい形式に

アレンジしたりできる柔軟性があります。

実際、コロナ禍でも

デジタルコンテンツビジネスは

成長を続けた例が多いんですよ。

だからこそ、市場変動に

左右されにくい戦略を選ぶことが

ビジネスの安定性を高めるんです。

ブランド価値を高められるから

効果的な戦略はあなたの

ブランドの価値を高めてくれます。

単なる商品やサービスではなく、

価値ある存在として認識されるんですよ。

例えば、

- 業界での信頼性が向上する

- プレミアム価格設定が可能になる

- 他社との差別化ができる

こういったブランド価値の向上が

長期的な競争力につながるんです。

質の高いコンテンツを提供し、

深い関係性を構築することで、

ブランドへの信頼は自然と高まります。

顧客があなたのブランドに

愛着を持つようになると、

価格競争に巻き込まれることなく

ビジネスを展開できるようになります。

例えば、ある化粧品ブランドは

丁寧な情報発信と顧客ケアにより、

競合より30%高い価格設定でも

安定した売上を維持しています。

だからこそ、ブランド価値を

高められる戦略を選ぶことが

長期的な成功の鍵となるんです。

インフルエンサー戦略と少数フォロワー戦略の違い4つ

マーケティングの世界では、

フォロワー数の多さが全てじゃないんです。

むしろ少数の熱心なファンを

大切にする方が成功する秘訣。

この記事では以下の4つの

重要な違いを解説します。

- 大量フォロワー獲得は非効率になる

- 少数の熱心なファンが強い支持基盤を作る

- 質の高いエンゲージメントがビジネス成果を高める

- 長期的な顧客ロイヤリティを構築できる

これらを理解すれば、

あなたのビジネス戦略が変わります。

時間とお金を無駄にせず、

本当に効果的な方法が分かりますよ。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

大量フォロワー獲得は非効率になる

大量のフォロワーを集めようとすると、

実はすごく非効率なんです。

なぜなら、数を増やすことに

集中すると質が下がるからなんですよね。

例えば、

- 一時的なフォロワー増加は維持が難しい

- 多くのフォロワーがいても反応が少ない

- リソースの無駄遣いになりがち

こんな問題が

実際によく起こります。

特に最近のSNSでは、

フォロワー数だけ多くても、実際に投稿を見る人は

ほんの一部だったりするんです。

想像してみてください。

1万人のフォロワーがいても、

実際に反応してくれるのは100人以下…。

これってすごくもったいないですよね。

それに、フォロワー数を増やすための

広告費やキャンペーンって、結構お金がかかるんです。

でもその割に、本当に価値のある

つながりが作れるわけじゃないんですよ。

だからこそ、ただ数を追い求めるより、

質の高い関係を作る方が大切なんです。

少数の熱心なファンが強い支持基盤を作る

少数でも熱心なファンがいれば、

ビジネスはびっくりするほど安定します。

これは「1000人の熱狂的ファン理論」

みたいなものが実際に効果的だからです。

例えば、

- 熱心なファンは何度も購入してくれる

- 友達や家族に積極的に紹介してくれる

- あなたの商品やサービスを守ってくれる

このような行動を

してくれるんですよね。

特に注目したいのは、

熱心なファンの口コミ効果です。

彼らは自分から進んで

あなたの良さを広めてくれます。

しかも信頼できる友人からの

推薦は広告より何倍も効果的!

さらに熱心なファンは、

商品の改善点や新しいアイデアを

提供してくれることも多いんです。

彼らからのフィードバックは

お金では買えない価値があります。

だから100人の熱心なファンは、

10000人の普通のフォロワーより

ずっと価値があるんですよ。

質の高いエンゲージメントがビジネス成果を高める

エンゲージメントの質が高いと、

ビジネスの成果も大きく上がります。

なぜって、単なる数字より

実際の関わりの深さが重要だからなんです。

例えば、

- コメントやシェアが多い投稿は拡散される

- 深い会話が生まれるとファンの絆が強まる

- 真剣なフィードバックが商品改善につながる

こういった質の高い

やり取りが大切なんです。

特に最近のSNSのアルゴリズムは、

エンゲージメント率の高い投稿を

優先的に表示する傾向があります。

つまり、少数でも熱心に

反応してくれるファンがいれば、

より多くの人に見てもらえるチャンスが増えるんです。

また、深い関わりがあると

顧客の満足度も高まります。

例えば、質問に丁寧に答えたり、

名前を覚えて声をかけたりするだけで、

人はすごく喜ぶものなんですよ。

こういった小さな積み重ねが、

最終的には売上アップや

リピート購入につながるんです。

だからこそ、単なる「いいね」の数より、

どれだけ深く関わってもらえるかが

成功の鍵になるんですよ。

長期的な顧客ロイヤリティを構築できる

長期的な顧客ロイヤリティは、

ビジネスの安定と成長の基盤になります。

少数フォロワー戦略では、

この絆を意識的に育てられるんですよね。

例えば、

- 定期的に購入してくれるファンがいる

- 新商品の発売を心待ちにしてくれる

- あなたのブランドを自分ごとのように

大切にしてくれる

こんな関係性を

作れるんです。

特に大切なのは、

信頼関係の構築です。

少数のファンと丁寧に

コミュニケーションを取ることで、

あなたのブランドへの信頼が深まります。

そうすると、多少値段が高くても

あなたから買いたいと思ってくれるように

なるんですよね。

また、長期的な関係は

お互いを理解する時間にもなります。

例えば、ファンの好みや悩みを

深く知ることで、より的確な

商品開発ができるようになるんです。

このような関係は一朝一夕には

作れませんが、一度築けば

何年も続く財産になります。

だからこそ、短期的なフォロワー数より、

長く続く関係づくりに

力を入れるべきなんです。

安定的な収益を生み出すビジネスモデル比較3選

お金を稼ぐ方法は山ほどあるけど、

本当に安定して稼げるのはどれ?

この記事を読めば、

あなたに合った収益モデルが見つかります。

これから紹介するのは、

- FX取引:高リスク・高リターンの短期的モデル

- コンテンツビジネス:

低リスク・安定収益の長期的モデル - ハイブリッドモデル:

両方の利点を組み合わせる

この3つのビジネスモデルです。

どれも魅力的に見えるけど、

実際はメリット・デメリットがあります。

あなたの性格や目標に合わせて、

最適な選択ができるようになりますよ。

それでは、それぞれのモデルについて

詳しく解説していきますね。

FX取引:高リスク・高リターンの短期的モデル

FX取引は短期間で大きな利益を

得られる可能性がある反面、リスクも大きいんです。

これは外国の通貨を売り買いする取引で、

ギャンブル的な要素が強いことが特徴なんですよね。

例えば、

- 一晩で何十万円も稼げることがある

- でも逆に大きく損することもある

- 感情に左右されやすい取引になりがち

こんな特徴があります。

特に怖いのがレバレッジという仕組みです。

これは少ないお金で大きな取引ができる仕組み。

例えば1万円の資金で10万円分の

取引ができるみたいな感じですね。

うまくいけば利益が10倍になるけど、

失敗したら損失も10倍になっちゃうんです。

それに、市場はすごく変動が激しくて、

予測するのがとても難しいんですよね。

だから、FXで安定して稼ぐには

かなりの知識と経験が必要になります。

短期間で大きく稼ぎたい人には

魅力的かもしれないけど、

安定した収入を求めるなら

リスクが高すぎるかもしれません。

コンテンツビジネス:低リスク・安定収益の長期的モデル

コンテンツビジネスは時間をかけて

じわじわと安定した収益を生み出せるモデルなんです。

ブログやYouTube、電子書籍など、

一度作ったものが長期間収益を生み続けるのが魅力ですね。

例えば、

- 一度作ったブログ記事が何年も収益を生む

- 制作したオンライン講座が寝ている間も売れる

- 顧客との信頼関係が長く続く

というメリットがあります。

特に素晴らしいのは、デジタルコンテンツの場合、

追加コストなしで何千人、何万人にも提供できること。

本を1000冊作るのには大きなコストがかかりますが、

電子書籍なら1000人に売っても10万人に売っても

制作コストは変わらないんですよね。

それに、コンテンツビジネスは

市場の変化に合わせて更新や調整がしやすいです。

トレンドが変わったら内容を少し変えるだけで、

すぐに対応できますからね。

実はここが大きなポイントで、

少数の熱心なファンを作ることができれば、

彼らがあなたの商品を口コミで広げてくれて、

ビジネスが自然と成長していくんです。

コンテンツビジネスは時間がかかるけど、

長期的に見れば最も安定した収益モデルと言えますよ。

ハイブリッドモデル:両方の利点を組み合わせる

ハイブリッドモデルは短期と長期、

両方のいいとこ取りができる賢い方法なんです。

これはFXの即効性とコンテンツの安定性を

うまく組み合わせたアプローチなんですよね。

例えば、

- コンテンツで安定収入を確保しつつFXで増やす

- FXの知識をコンテンツ化して二重に稼ぐ

- リスクを分散させながら収益を最大化する

こんな方法が考えられます。

具体的には、ブログやYouTubeで

安定した広告収入やアフィリエイト収入を得ながら、

その一部を資金としてFX取引に

回すという方法が実践しやすいですね。

こうすることで、生活の基盤となる

安定収入を確保しながら、

追加の利益を狙うことができるので、

精神的にも余裕を持って取り組めます。

また、インフルエンサー戦略と

少数フォロワー戦略を組み合わせるのも効果的。

大量のフォロワーを追い求めるよりも、

質の高い少数の熱心なファンを作ることで、

彼らとの深い関係を築き、

より高い収益につなげることができるんです。

ハイブリッドモデルは初心者にも

取り組みやすく、リスクを抑えながら

安定と成長の両方を

実現できる優れた方法と言えるでしょう。

ビジネス倫理が企業成長に欠かせない5つの理由

ビジネスの世界で最も価値があるのは

「信頼」という見えない資産なんです。

この信頼を築く土台となるのが

ビジネス倫理であり、成長の鍵となります。

企業成長に欠かせない理由は次の5つです。

- 顧客との信頼関係を構築できるから

- 持続可能なビジネスモデルを確立できるから

- 社会的評価を高められるから

- 従業員のモチベーションを向上させるから

- 長期的な収益性を確保できるから

これらの理由を理解することで、

企業としての方向性が明確になります。

特に今の時代、SNSなどで情報が

あっという間に広がりますよね。

だからこそ、ビジネス倫理を

しっかり守ることが大切なんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

顧客との信頼関係を構築できるから

顧客との信頼関係は、

ビジネス倫理を守ることで築かれます。

なぜなら、誠実さや透明性が

顧客の心をつかむ最大の武器だからです。

例えば、

- 商品の欠点も正直に伝える

- 約束した納期を必ず守る

- 問題が起きたときに迅速に対応する

このような姿勢が

顧客の信頼を勝ち取るんです。

もっと具体的に言うと、

あるアパレルブランドが製品の不具合を

すぐに公表して回収したことで、

むしろファンが増えた

というケースがありました。

正直であることは短期的には

痛みを伴うこともありますが、

長い目で見れば必ず

プラスになって返ってきます。

特に今はSNSの時代ですから、

一度信頼を失うと取り戻すのは

とても大変なんですよね。

だからこそ、最初から誠実に

顧客と向き合うことが大切です。

そうすれば、顧客は単なる購入者ではなく、

あなたのビジネスの応援者になります。

持続可能なビジネスモデルを確立できるから

持続可能なビジネスモデルは、

倫理的な基盤があってこそ成り立ちます。

これは短期的な利益より、

長期的な存続を重視する考え方なんです。

例えば、

- 環境に配慮した製品開発

- 公正な取引先との関係構築

- 資源の効率的な活用

こういった取り組みが

将来的な競争力を高めるんですね。

実際に、サステナビリティを

重視する企業の株価パフォーマンスが

優れているという調査結果もあります。

環境問題に取り組むことで

新たな顧客層を開拓できたり、

コスト削減につながったりと、

一石二鳥の効果が得られるんです。

ここで大事なのは、

本気で取り組むことですね。

表面的な「エシカルウォッシュ」は

すぐに見破られてしまいます。

本物の持続可能性を追求することで、

時代が変わっても生き残れる

強い企業体質を作れるんです。

社会的評価を高められるから

社会的評価の高さは、

企業の無形資産として非常に価値があります。

倫理的な経営姿勢が

社会からの支持を集めるからです。

例えば、

- 地域社会への貢献活動

- 透明性の高い情報開示

- 社会問題への積極的な取り組み

これらの活動が企業イメージを

ポジティブに変えていくんです。

実際、ある食品メーカーが

フードロス削減に取り組んだところ、

メディアで取り上げられて

ブランド認知度が大幅アップした

という事例がありました。

こういった評判は、

広告では買えない価値を持ちます。

特に若い世代は企業の社会的責任に

敏感になっていますよね。

彼らは単に良い商品だけでなく、

「良い企業」から買いたいと

考える傾向が強いんです。

社会的評価を高めることは、

新たな顧客獲得にもつながる

重要な経営戦略なのです。

従業員のモチベーションを向上させるから

従業員のモチベーションは、

倫理的な企業文化によって大きく高まります。

なぜなら、人は自分の仕事に

誇りを持てる環境で働きたいからです。

例えば、

- 公正な評価制度

- 働きやすい職場環境の整備

- 社会的意義のある仕事の提供

こうした取り組みが従業員の

やる気を引き出すんですね。

ある調査では、企業の倫理観と

従業員の定着率には強い相関関係が

あることが示されています。

つまり、倫理的な企業ほど

優秀な人材が集まり、

長く働き続けるんです。

特に今の時代、転職のハードルは

どんどん下がっていますよね。

だからこそ、従業員が

「この会社で働きたい」と

思える理由を作ることが大切です。

倫理的な経営は人材確保の

強力な武器となり、結果的に

企業の競争力を高めるのです。

長期的な収益性を確保できるから

長期的な収益性は、

実はビジネス倫理と深く結びついています。

これは短期的な利益追求ではなく、

持続的な価値創造を目指す姿勢なんです。

例えば、

- 顧客との長期的な関係構築

- リスク管理の徹底

- ブランド価値の向上

こういった取り組みが

安定した収益につながるんですね。

実際のところ、倫理的な問題で

不祥事を起こした企業の多くは、

株価暴落や顧客離れで

大きな経済的損失を被っています。

逆に言えば、倫理的な経営は

そうしたリスクを回避する

保険のような役割を果たすんです。

また、投資家の間でも「ESG投資」が

主流になってきていますよね。

環境・社会・ガバナンスに

配慮した企業に投資する流れは、

今後ますます強まるでしょう。

だからこそ、ビジネス倫理を

経営の中心に据えることが

長期的な収益確保の鍵なのです。

顧客価値を創造する7つの効果的な方法

ビジネスの本質は

「お客様の人生を良くする」ことにあります。

この記事を読めば、

あなたの商品やサービスが顧客にとって

本当の宝物になる方法がわかります。

以下の7つのポイントを押さえれば、

顧客価値の創造が格段に上手くなりますよ。

- 顧客のニーズを徹底的に理解する

- 商品・サービスの本質的な価値を明確にする

- 顧客の生活改善につながる提案をする

- 長期的な関係構築を優先する

- 顧客からのフィードバックを積極的に取り入れる

- 価値提供プロセスを継続的に改善する

- 顧客の成功事例を共有する

これらのポイントは単なるテクニックではなく、

お客様との信頼関係を築くための基本中の基本です。

ビジネスの成功は、

結局のところ「お客様の成功」に

かかっているんですよね。

それでは、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

顧客のニーズを徹底的に理解する

顧客のニーズを理解することは、価値創造の第一歩です。

なぜなら、

相手が何を求めているのかわからなければ、

的外れな提案をしてしまうからなんですよね。

例えば、

こんな失敗よくありませんか?

- お客様が時間短縮を求めているのに

機能の多さをアピール - コスト削減を望んでいるのに

高級感をウリにする - 簡単な操作性を求めているのに

専門的な機能を強調

このようなズレが生じると、

いくら良い商品でも顧客の心には響きません。

特に気をつけたいのは、

表面的なニーズと本質的なニーズの違いです。

たとえば、

ダイエット商品を買う人は「痩せたい」という

表面的なニーズの裏に「自信を持ちたい」

「健康になりたい」という

本質的なニーズを持っていることが多いんです。

こういった深層心理を理解するには、

アンケートだけでなく実際の会話や行動観察が

大切になってきます。

顧客と直接話す機会を増やしたり、

SNSでの反応を分析したりすることで、

表には出てこないニーズを掘り起こせるんですよ。

そうして得た情報をチーム内で共有し、

商品開発やサービス改善に活かしていくことが大切です。

顧客のニーズを徹底的に理解することで、

的確な価値提供への第一歩を踏み出せるのです。

商品・サービスの本質的な価値を明確にする

商品やサービスの本当の価値は、

機能や特徴ではなく「顧客の人生をどう変えるか」に

あります。

これが明確でないと、

せっかくの良い商品も「ただのモノ」に

なってしまうんですよね。

本質的な価値を見つけるには、

- その商品・サービスが解決する問題は何か

- 使うことで顧客の生活がどう変わるのか

- 競合と比べて独自の強みは何か

こういった問いに答えることが大切です。

例えば掃除機なら「部屋の掃除をする道具」という

機能的価値ではなく、「家族との時間を増やせる」

「アレルギーの心配が減る」といった

本質的価値を考えるんです。

特に大事なのは、

あなたの商品やサービスが顧客にもたらす

「変化」を具体的にイメージすることです。

「この商品を使うと、朝の準備時間が10分短縮され、

余裕を持って出勤できるようになります」というように、

具体的な効果を示せると説得力が増します。

また、

自社商品の価値と効果に自信を持つことも

重要なポイントです。

もし本当に顧客の役に立つ商品だと確信があるなら、

それを伝えることに躊躇する必要はないんですよ。

結局のところ、

商品の本質的価値を明確にすることは、

顧客にとっての「意味」を創造することなのです。

顧客の生活改善につながる提案をする

顧客の生活をより良くする提案ができれば、

あなたは単なる販売者ではなく

「人生の助っ人」になれます。

そうなると、

お客さんはあなたの提案を「押し売り」ではなく

「助言」として受け取ってくれるんですよね。

生活改善につながる提案とは、

- 現在の課題解決だけでなく未来の可能性を広げる

- 商品の使い方だけでなく生活習慣の改善も含める

- 顧客が思いつかなかった活用法を教える

このような提案ができると価値が高まります。

例えば健康食品を売るなら、

「これを飲むだけ」ではなく

「朝の習慣に取り入れる方法」

「効果を高める生活リズム」なども

合わせて提案するといいでしょう。

大切なのは、

顧客の現状とゴールを明確にイメージすることです。

「今はこういう状態で、こういう悩みがあるけど、

これを使うとこんな風に変わりますよ」と

具体的に示せると、顧客も自分の未来を

イメージしやすくなります。

また、

提案する際には「なぜそれが良いのか」の

理由も添えるとより説得力が増します。

「この成分には○○という効果があるので、

毎朝の習慣にするとエネルギッシュに

一日を始められますよ」というように

科学的な裏付けも添えると安心感が生まれるんです。

顧客の生活改善を真剣に考えた提案は、

単なる販売テクニックを超えた価値を生み出します。

長期的な関係構築を優先する

目先の売上より長い付き合いを大切にすると、

結果的に大きな成果につながります。

なぜかというと、

一時的な売上よりも、

何度も買ってくれるお客さんの方が

価値が高いからなんですよね。

長期的な関係を築くためには、

- 短期的な利益より顧客の最適解を優先する

- 購入後のフォローを丁寧に行う

- 顧客の成長や変化に合わせた提案をする

このような姿勢が信頼関係を築きます。

たとえば、

「今はこの商品より安いものの方が合っていますよ」と

正直に伝えることで、かえって信頼を

得られることもあるんです。

特に大切なのは、購入後のサポートです。

使い方の質問に丁寧に答えたり、

定期的に使用状況を確認したりすることで、

顧客は「大切にされている」と感じます。

また、

顧客の状況変化に合わせた新しい提案も

関係強化につながります。

例えば、

初心者向け商品を購入した顧客が成長したら、

次のステップの商品を紹介するといった具合です。

こうした長期的な視点は、

短期的には売上を逃すこともありますが、

結果的に顧客生涯価値(LTV)を高めることになります。

お客さんとの関係は一度の取引で終わりではなく、

長い旅の始まりだと考えると良いでしょう。

顧客からのフィードバックを積極的に取り入れる

お客さんの声は、最高の改善ヒントの宝庫です。

これを活かさないのは、宝の持ち腐れというか、

もったいないことこの上ないんですよね。

効果的なフィードバック収集と活用には、

- 定期的なアンケートや聞き取り調査の実施

- SNSやレビューの積極的なチェック

- 批判的な意見こそ真摯に受け止める

このような取り組みが必要です。

例えば、

「使いにくい」という声があれば、

具体的にどこが使いにくいのか掘り下げて聞くことで、

改善点が見えてきます。

特に重要なのは、

ネガティブなフィードバックの扱い方です。

批判は聞きたくないものですが、

実はこれこそが成長のチャンスなんです。

「この部分が使いづらい」「ここが分かりにくい」という

声は、直接的な改善ポイントを教えてくれています。

また、

フィードバックを集めるだけでなく

「どう活かしたか」を顧客に伝えることも大切です。

「お客様からいただいたご意見をもとに、

こんな風に改善しました」と伝えることで、

顧客は「自分の意見が尊重された」と感じ、

より強い信頼関係が築けます。

フィードバックの収集と活用は一時的なものではなく、

継続的なサイクルとして取り組むことが成功の鍵です。

顧客の声に真摯に耳を傾け、

それを形にしていくことで、

本当の顧客価値が創造されるのです。

価値提供プロセスを継続的に改善する

お客様に価値を届けるまでの流れは、

常に磨き続けることが大切です。

これって、

料理人が毎日包丁の手入れをするのと同じで、

基本中の基本なんですよね。

プロセス改善のポイントは、

- 顧客との接点すべてを見直す

- 無駄な手順や待ち時間を削減する

- 技術やトレンドの変化に合わせて更新する

こういった視点が必要です。

例えば、

注文から配送までの時間短縮や、

問い合わせへの返答スピードアップなど、

小さな改善の積み重ねが大きな顧客満足につながります。

特に意識したいのは

「顧客の期待を超える」という

視点です。

「普通」のサービスは記憶に残りませんが、

期待以上の体験は強く印象に残り、

口コミにもつながりやすいんです。

また、

改善は一度きりではなく継続的に行うことが重要です。

例えば月に一度「顧客体験改善会議」を開き、

実際の顧客の声や従業員の気づきをもとに

改善点を話し合うといった仕組みを作るといいでしょう。

デジタル技術の活用も見逃せないポイントです。

チャットボットによる24時間対応や、

AIを活用した個別レコメンデーションなど、

テクノロジーを活用した価値提供プロセスの

改善も検討する価値があります。

常に「もっと良くできるはず」という意識を持ち、

改善を続けることが、持続的な顧客価値の創造に

つながるのです。

顧客の成功事例を共有する

お客様が実際に成果を出した事例は、

最強の説得材料になります。

これは「うちの商品はすごいんです」と言うよりも、

何倍も信頼性が高いんですよね。

効果的な成功事例の共有方法は、

- 具体的な数字や変化を含める

- 苦労した点や克服方法も正直に伝える

- 似た課題を持つ顧客に合わせたストーリーを選ぶ

こういった工夫が大切です。

例えば

「この商品を使って売上が30%アップしました」より

「この商品を導入して、今まで3時間かかっていた

作業が30分で終わるようになり、

その時間で新規顧客開拓ができるようになって

売上が30%アップしました」と

具体的に伝える方が説得力があります。

特に重要なのは、

成功までのプロセスを包み隠さず伝えることです。

最初の苦労や失敗、

それをどう乗り越えたかを含めることで、

これから始める人にとって現実的なイメージが湧き、

「自分にもできそう」という再現性を感じてもらえます。

また、

成功事例は一方的に伝えるだけでなく、

可能であれば実際の顧客との対話の場を

設けるのも効果的です。

ユーザー会やオンライン座談会などで、

先輩ユーザーと新規ユーザーが交流できる機会を

作ることで、より生きた情報交換ができます。

顧客の成功事例を効果的に共有することで、

単なる商品説明では伝わらない価値や可能性を

示すことができるのです。

押し売りとならない効果的な販売戦略5つ

お客さんが「買わされた」と感じると、

あなたのビジネスは長続きしません。

でも正しい販売戦略があれば、

お客さんも喜び、あなたも売上が上がります。

その効果的な戦略が、

- 顧客の問題解決に焦点を当てる

- 商品の効果を具体的に証明する

- 顧客の意思決定を尊重する

- 購入後のサポートを充実させる

- 顧客の成功を自社の成功指標とする

なんですよね。

これらの戦略を使えば、

押し売り感なく商品が売れていきます。

お客さんからの信頼も得られて、

長期的な関係も築けるんです。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

顧客の問題解決に焦点を当てる

お客さんの抱える問題を解決することが、

販売の第一歩なんです。

なぜなら、人は自分の悩みを

解決してくれる商品にこそお金を払うからです。

例えば、

- 痛みを和らげる薬

- 時間を節約できるサービス

- ストレスを減らす商品

こういったものは

自然と売れていきます。

もっと具体的に言うと、

忙しいママさんに向けた時短家電や、

腰痛持ちの方に向けた特殊なクッションなど。

これらは問題解決に直結するから、

「買わされた」という感覚にならないんです。

ここで大切なのは、

まずお客さんの話をよく聞くこと。

「どんな問題で困ってますか?」と

質問することから始めるんですね。

そうすれば、あなたの商品が

その問題にぴったり合うとき、

自然な流れで提案できて、

押し売り感ゼロで売れていくんです。

商品の効果を具体的に証明する

効果を目に見える形で示すことが、

信頼を生み出す最短ルートです。

お客さんは「本当に効果があるの?」と

常に疑問を持っているからなんですよね。

例えば、

- ビフォーアフターの写真

- 実際のユーザーの体験談

- 数字で表せる具体的な結果

こういった証拠があると、

商品の価値が一目瞭然になります。

特にダイエット商品なら体重の変化、

英会話教材なら実際に話せるようになった人の動画など、

目に見える形での証明が効果的です。

私の友人は美容クリームを売る時、

実際に半顔だけ塗って効果を見せるんです。

そうすると「わぁ、本当に違いが分かる!」と

お客さんが自分から買いたがるようになるんです。

証明の方法は色々ありますが、

嘘や誇張は絶対にNG。

正直に効果を伝えることで、

長期的な信頼関係が築けますし、

何より、本当に効果のある商品なら

証明することに何の問題もないはずです。

顧客の意思決定を尊重する

お客さんの「考える権利」を

大切にすることが実は最強の販売術なんです。

なぜなら、押しつけられると人は

反発して購入意欲が下がるからですね。

例えば、

- 「検討する時間をどうぞ」と伝える

- 無理な契約を迫らない

- 質問に丁寧に答える

こういった姿勢が

信頼を生み出します。

特に大きな買い物なら、

「一晩考えてみてください」と言うことで、

むしろ「この人は誠実だな」と

思ってもらえるんですよね。

私の経験では、急かさないことで

かえって成約率が上がったことが何度もあります。

ここで大事なのは、

あなたの商品に自信を持つこと。

本当に良い商品なら、

じっくり考えてもらっても大丈夫。

むしろ、お客さんが自分で

「これは良い!」と判断した方が、

購入後の満足度も高く、

クレームも少なくなるんです。

購入後のサポートを充実させる

商品を売った後のフォローこそが、

本当の販売力を左右するんです。

だって、お客さんは買った後に

「見捨てられた」と感じると二度と買わないですよね。

例えば、

- 使い方の丁寧な説明

- 困ったときの相談窓口

- 定期的なフォローアップ連絡

こういったサポートがあると、

安心して購入できます。

特に複雑な商品なら、購入後の

ステップバイステップのガイドがあると喜ばれます。

私の知り合いは家電を売った後、

1週間後に「使い方は大丈夫ですか?」と

電話をするだけで、リピート率が

30%も上がったそうです。

サポートが充実していると、

お客さんは「大事にされている」と感じます。

そして、そういう体験をした人は

友達や家族にも熱心に勧めてくれるんです。

結果として、新規のお客さんを

獲得するコストも下がっていくというわけです。

顧客の成功を自社の成功指標とする

お客さんが成功することを

あなたの目標にすると売上は後からついてきます。

これは単なる理想論ではなく、

ビジネス的にも理にかなっているんです。

例えば、

- お客さんの目標達成をサポート

- 成功事例を積極的に共有

- 顧客の声を商品改良に活かす

こういった姿勢が

長期的な信頼関係を築きます。

特にコンサルティングやサービス業では、

「クライアントが100万円の利益を出せた」という

成果こそが最高の広告になるんですよね。

私の先輩は英会話スクールを経営していますが、

生徒さんがTOEICで高得点を取ると、

それを自分の勝利のように

喜んでSNSで共有しています。

その結果、「この先生は本気で教えてくれる」と

評判になって生徒が増え続けているんです。

顧客の成功を最優先にすると、

短期的には利益を逃すこともあります。

でも長い目で見れば、

それが最も効率的な営業戦略になるんです。

なぜなら成功したお客さんは、

あなたの熱心な応援者になってくれるからです。

効果的なライティング戦略を実践する5つの方法

ライティングには人の心を動かす

魔法のような力があるんです。

あなたも今日から使える

5つの戦略を知れば、

読み手の心に深く

刺さる文章が書けますよ。

その5つの方法は、

- 情報を論理的な順序で提示する

- 視覚的要素を効果的に取り入れる

- 重要なキーワードを戦略的に繰り返す

- 読者に合わせたコンテキストを提供する

- 比較対象を適切に設定して価値を伝える

なんですね。

これらは脳の仕組みを理解した

とっても効果的な方法なんです。

どれも難しくないので

すぐに実践できますよ。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

情報を論理的な順序で提示する

情報は順番が命です。

脳は秩序立てた情報を好むからなんですね。

バラバラに情報を出されると

人は混乱してしまいます。

例えば、

- レシピの手順が飛び飛びになっている

- 物語の時系列がめちゃくちゃ

- 説明書の順番が間違っている

こんな状況だと頭が

ごちゃごちゃになりますよね。

特に料理のレシピなんかは

順番が命じゃないですか。

「あ、この調味料を先に

入れるべきだったんだ!」って

後悔したことありませんか?

これは日常生活でも

同じことが言えるんです。

だから、情報を伝えるときは

「最初にこれ、次にこれ」と

順序立てて伝えましょう。

論理的な順序で情報を提示すれば、

読者はスムーズに理解できるんです。

視覚的要素を効果的に取り入れる

視覚的な要素は言葉より

何倍も強力なメッセージになります。

なぜなら、脳は文字よりも

画像の方が処理しやすいからなんです。

例えば、

- グラフで見せる売上の伸び

- 図解で説明する複雑な概念

- ビフォーアフターの写真

こういった視覚的要素は

一目で状況が伝わりますよね。

数字だけで「売上が20%アップ」と

言われるより、右肩上がりの

グラフを見せられた方が印象的です。

私も先日、ダイエットの本を

読んでいたんですが、

文章だけのページより

食事の写真付きのページの方が

はるかに記憶に残っていました。

ちなみに、視覚的要素は

必ずしも画像だけじゃないんです。

箇条書きや太字、色分けなども

視覚的な要素として効果的です。

だから、大事なポイントは

目に見える形で表現しましょう。

重要なキーワードを戦略的に繰り返す

キーワードの繰り返しは

脳に刻み込むための秘訣です。

でもね、ただ同じ言葉を

繰り返すだけじゃダメなんです。

例えば、

- 少しずつ言い方を変える

- 文脈を変えて同じ言葉を使う

- 重要度に応じて繰り返す回数を調整する

こんな工夫が必要なんですよ。

テレビCMでも同じフレーズが

何度も出てきますよね。

あれは偶然じゃなくて、

あなたの記憶に残すための

戦略なんです。

私も「あ、このフレーズ

どこかで聞いたな」って

思うことがよくあります。

ただし、くどくなりすぎると

逆効果になることもあるので

バランスが大切です。

重要なキーワードを上手に

繰り返すことで、メッセージは

確実に読者の心に届きます。

読者に合わせたコンテキストを提供する

コンテキストとは要するに

「なぜこれが必要なのか」という

背景情報のことです。

これがないと、読者は

「で、それが何?」と

感じてしまうんですね。

例えば、

- この情報が誰のためになるのか

- どんな問題を解決できるのか

- なぜ今この話題が重要なのか

こういった背景を示すことで

読者は共感しやすくなります。

料理のレシピ一つとっても、

「このソースは子どもでも

食べやすい甘さです」とか

「忙しい平日の夜でも15分で

作れる時短レシピ」といった

コンテキストがあると、

「あ、これ私のための情報だ!」

と思ってもらえますよね。

つまり、情報だけでなく

その情報がどう役立つのかを

セットで伝えることが大切なんです。

読者に合わせたコンテキストを

提供することで、情報の価値が

何倍にも高まるんですよ。

比較対象を適切に設定して価値を伝える

比較は価値を分かりやすく

伝える最強の武器です。

何かと比べないと、人は

その価値を実感できないんですね。

例えば、

- 「前より30%速く」

- 「競合製品の半額で」

- 「従来の方法より簡単に」

こういった比較があると

メリットが明確になります。

スマホを買うとき、

「このモデルはバッテリーが

2日持ちます」と言われても

あまりピンときませんよね。

でも「前のモデルより

バッテリーが1.5倍長持ちします」

と言われると価値がわかります。

私も先日、掃除機を買い替えたんですが、

「吸引力が従来モデルの2倍」

という表現に惹かれました。

ただし、比較対象は

フェアであることが大切です。

不適切な比較は信頼を

失うことにもなりかねません。

適切な比較対象を設定することで、

あなたの伝えたい価値が

鮮明に伝わるようになります。

ライティング戦略で避けるべき3つの失敗

あなたがせっかく書いた文章が、

まったく読まれていないとしたら?

この記事を読めば、

ライティングの致命的な失敗を簡単に回避できるようになります。

避けるべき失敗とは、

- 選択肢を過剰に提示して読者を混乱させる

- 読者の自尊心を無視した押し付けがましい

表現を使う - 情報の構造化を怠り理解を妨げる

この3つなんですよね。

これらの失敗をすると、

せっかくの文章が台無しになっちゃいます。

でも大丈夫、これさえ知っておけば、

あなたの文章は確実に読まれるようになります。

それでは、それぞれの失敗について

詳しく解説していきますね。

選択肢を過剰に提示して読者を混乱させる

選択肢が多すぎると、

読者は何を選んでいいか分からなくなります。

これは人間の脳の仕組みから

くる自然な反応なんですよ。

例えば、

- レストランのメニューが多すぎて注文に迷う

- ネットショップで似た商品が多すぎて決められない

- 記事中で次々と新しい情報が出てきて

頭がパンクする

こんな経験、

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

特にウェブ上の文章では、

情報過多になりがちなんです。

研究によると、選択肢が3〜5個くらいが

人が快適に選べる数だと言われています。

それ以上になると「選択のパラドックス」と呼ばれる

現象が起きて、むしろ何も選べなくなっちゃうんです。

ですから、あなたの記事では

重要なポイントを厳選して伝えましょう。

例えば「7つの方法」より「3つの方法」の方が

読者は理解しやすく、行動に移しやすいんです。

選択肢を絞ることで、

読者は迷わず次のステップに進めます。

だからこそ、選択肢は少なく、

シンプルに保つことが大切なんですよ。

読者の自尊心を無視した押し付けがましい表現を使う

読者は「自分の判断で決めた」と

思いたい生き物なんです。

なので、強引な表現は

反発を招きやすいんですよね。

例えば、

- 「絶対にこうすべき」という命令口調

- 「これをやらないなんてバカげている」という

否定 - 「今すぐ購入しないと損します」という

過度な焦らし

こういった表現は、

読者の自尊心を傷つけてしまいます。

特に日本人は自分で考えて

決めたいという気持ちが強いんです。

心理学では「リアクタンス」という現象があって、

自由を脅かされると人は反発するんですよ。

だから「こうした方がいいかもしれません」

「検討してみてはいかがでしょう」といった、

選択権を読者に委ねる表現の方が

実は効果的なんです。

ちなみに、私も以前は「今すぐ行動すべき!」

みたいな表現をよく使っていました。

でも実際には「そんなに言うなら、

むしろやりたくない」と思われていたんですよね。

読者の自尊心を尊重する表現を心がけると、

むしろ行動してもらいやすくなるんです。

情報の構造化を怠り理解を妨げる

情報がごちゃごちゃしていると、

読者は内容を理解できません。

脳は構造化された情報を

効率よく処理できるんです。

例えば、

- 見出しや小見出しがない長文

- 段落分けがされていない文章の壁

- 関連性のない情報が混在している内容

これらは読者にとって、

本当に理解しづらいんですよね。

人の脳は「チャンク」という

小さな情報のかたまりで記憶します。

だから情報を整理して提示すると、

理解度と記憶の定着率が格段に上がるんです。

具体的には、見出し、箇条書き、

適切な段落分け、図表の活用などが効果的です。

例えば、この記事のように

短い文で段落を区切ったり、

重要なポイントを箇条書きにしたりすると

読みやすさが格段に向上します。

また、情報の順序も大切で、

「結論→理由→具体例」の流れが理解しやすいです。

情報をきちんと構造化することで、

読者は迷うことなく内容を把握できるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 否定的アプローチを使うと、自然と自分の商品だけが選択肢として残せる

- 二項対立を活用すれば、自社商品を有利な立場で比較できる

- 顧客の判断基準を先回りして設定することで、有利な土俵で勝負できる

- 差別化要素を強調すると、他の選択肢が霞んで見えるようになる

- 顧客が重視する点に合わせてメッセージを調整すると効果的

- 選択肢を急激に狭めすぎると、顧客は圧迫感を感じて逃げる

- 顧客のニーズを無視した基準の押し付けは信頼関係を壊す

- 競合商品を不当に貶めると、あなたの信頼性が失われる

- 選択肢の絞り込みは一方的ではなく、対話を通じて行うべき

- 適切な選択肢の絞り込みで顧客満足度と購入率が大幅に向上する

まとめ

選択肢の絞り込み方は、ビジネスの成功を左右する重要なスキルです。

この記事では、顧客を自然に購入へと導く5つの効果的な方法と、避けるべき4つの失敗について解説してきました。

否定的アプローチや二項対立を使えば、顧客は自然とあなたの商品を選びたくなります。

また、顧客の判断基準を意図的に設定したり、差別化要素を強く印象づけることで、選択肢が自然と絞られていきます。

特に大切なのは、顧客のペースを尊重すること。急激に選択肢を狭めると、圧迫感を感じて逆効果になってしまいます。

選択肢の絞り込みは、一方的に進めるのではなく、顧客との対話を通じて行うことがポイントです。

成功事例を見ても分かるように、高級ブランド商品やサブスクリプションサービス、コンサルティングなど、様々な分野で選択肢の絞り込みは効果を発揮しています。

人間の心理を理解し、相対的価値判断やコントラスト効果を上手に活用すれば、自然な形で顧客の決断を促せるようになります。

最後に、顧客の自発的選択を促すことは、単に売上を上げるだけでなく、クレームリスクの低減にもつながります。

自分で選んだという実感があれば、購入後の満足度も高まるからです。

これらのテクニックを明日からのビジネスに取り入れて、顧客も喜び、あなたも成功する、そんな素晴らしい関係づくりに役立ててください。

よくある質問

選択肢の絞り込みはなぜ重要なのですか?

選択肢の絞り込みは、お客さんが迷わず購入を決断できるようにするために大切です。人は選択肢が多すぎると「選択のパラドックス」に陥り、何も選べなくなってしまいます。上手に選択肢を絞り込むことで、お客さんは自分で選んだ気持ちになり、満足度も高まります。ビジネスの成功を左右する重要なテクニックなのです。

否定的アプローチとは具体的にどうやって使えばいいですか?

否定的アプローチは、いらない選択肢を順番に消していく方法です。例えば「安いだけの商品ではなく」「見た目だけの商品でもなく」「すぐ壊れる商品でもない」というように、他の選択肢を一つずつ排除していくと、自然とあなたの商品だけが残ります。このテクニックを使うと、お客さんが自分で選んだ気持ちになるので、購入意欲が高まるんですよ。

選択肢の絞り込みで最も避けるべき失敗は何ですか?

選択肢の絞り込みで最も避けるべき失敗は、選択肢を急激に狭めすぎることです。いきなり「これかあれか」と迫ったり、考える時間を与えなかったりすると、お客さんは圧迫感を感じて逃げ出してしまいます。人は自分のペースで決断したいと思っているので、段階的に選択肢を絞っていくことが大切です。お客さんの反応を見ながら、「自分で選んだ」という満足感を得られるように進めましょう。

少数の熱心なファンを作るにはどうすればいいですか?

少数の熱心なファンを作るには、質の高いエンゲージメントを心がけることが大切です。コメントやメッセージに丁寧に返信したり、名前を覚えて声をかけたりするような小さな積み重ねが重要です。また、顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、それを形にして「お客様の声から改善しました」と伝えることで、信頼関係が深まります。熱心なファンは何度も購入し、友達にも紹介してくれる強力な支持基盤になるので、大切にしましょう。

効果的なライティング戦略で最も重要なポイントは何ですか?

効果的なライティング戦略で最も重要なポイントは、情報を論理的な順序で構造化して提示することです。脳は秩序立てた情報を好むので、バラバラに情報を出されると混乱してしまいます。見出しや小見出し、箇条書き、適切な段落分けを使って情報を整理しましょう。また、視覚的要素を取り入れたり、重要なキーワードを戦略的に繰り返したりすることで、読者の心に深く刺さる文章になります。読者が迷わず内容を理解できるような文章構成を心がけることが成功の鍵です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。