このノウハウについて

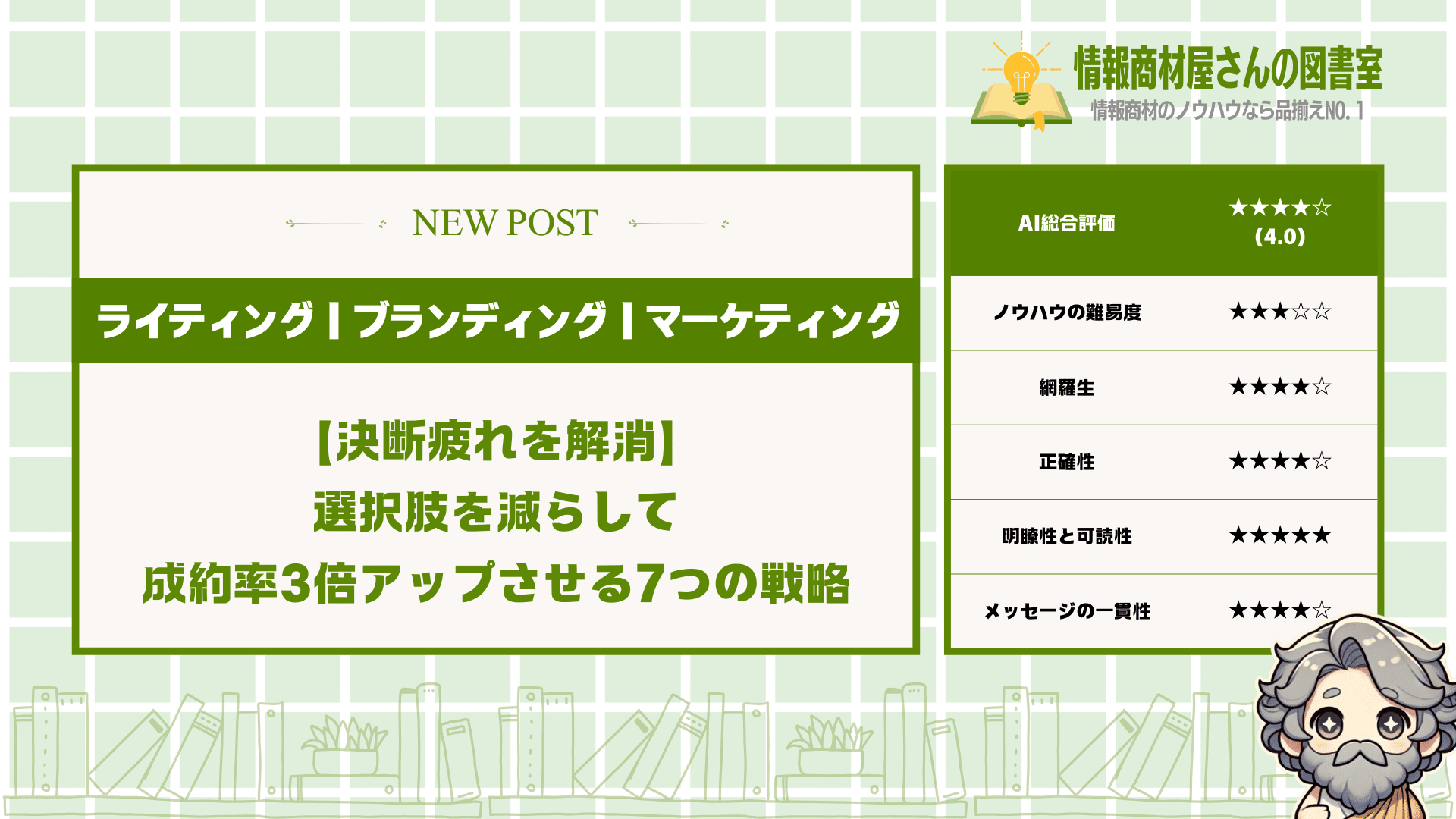

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は「選択肢を減らす」という心理戦略を核に、ビジネスの成約率を高める実践的なノウハウを提供しています。豊富な事例と具体的な実践法が満載で、読者はすぐに自分のビジネスに応用できるでしょう。特に「相対的価値設定」や「明確なポジショニング」の解説は目から鱗の内容です。これを実践すれば、顧客の「決められない」という悩みを解消し、スムーズな購買決定へと導くことができるはずです。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスの選択肢が多すぎて、お客様が決断できずに帰ってしまう…

●値下げしても競合との差別化ができず、利益率が下がる一方…

●「誰にでも合う商品です」と言っているのに、なぜか誰にも刺さらない…

あなたも一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか?

実は多くのビジネスオーナーやマーケターが見落としている重要なポイントがあります。

それは「選択肢を減らす」という逆説的なアプローチです。

心理学の研究によれば、人間は選択肢が多すぎると「決断疲れ」を起こし、何も選ばずに立ち去ってしまう傾向があるのです。

この記事では、選択肢を戦略的に潰すことで顧客の決断を助け、成約率を劇的に向上させる具体的な方法をご紹介します。

Appleやムジ、テスラといった成功企業の事例から、あなたのビジネスでもすぐに実践できるテクニックまで、包括的に解説していきます。

この内容を実践すれば、お客様は迷わず購入を決断し、あなたのビジネスの売上と利益率は確実に向上するでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 選択肢を減らすことで顧客の購買決断を促進できる心理学的メカニズム

- 相対的価値設定で競合と差をつけ、価格以上の価値を感じさせる方法

- 明確なポジショニングで「誰のため」の商品かを伝え、ターゲット顧客の心を掴む戦略

- Appleやムジ、テスラなど成功企業に学ぶ差別化戦略の実践法

- 顧客満足度を高めながら、購入を後押しする効果的な選択肢の提示方法

商品購入の重要性を理解する5つのポイント

商品購入は企業の命綱と言っても

過言ではありません。

これを理解できれば、

あなたのビジネスは確実に伸びていくでしょう。

重要なポイントは次の5つです。

- 多様な選択肢の中から選ばれる必要がある

- 最終的な売上に直結する要素である

- 顧客ロイヤルティを構築するきっかけになる

- ビジネス継続のための基盤となる

- マーケティング効果を測定できる指標になる

これらは単なる言葉ではなく、

ビジネス成功への具体的な道筋です。

どれも欠かせない要素なので、

順番に詳しく見ていきましょう。

多様な選択肢の中から選ばれる必要がある

今の時代、お客さんは本当に

たくさんの選択肢を持っています。

そんな中からあなたの商品が選ばれるのは、

実はすごく難しいことなんです。

例えば...

- スマホ1つ買うにも何十種類もある

- 同じような商品が山ほど出回っている

- ネットで簡単に比較検討できる

こんな状況だからこそ、

差別化が超重要になってきます。

特に今はネットで何でも調べられるから、

お客さんはすごく賢くなっています。

もっと具体的に言うと、

例えばオンラインコースを売る場合、

同じようなコースが何百とあるわけです。

そんな中で「なぜあなたから買うべきか」を

明確に示せないと選んでもらえません。

だからこそ、独自の強みや

特別な価値を伝えることが大事。

あなたにしかない視点や経験を

前面に出すことで選ばれる確率が上がります。

お客さんの選択肢が多い今だからこそ、

選ばれる理由を作ることが最優先なんです。

最終的な売上に直結する要素である

商品購入は、あらゆるマーケティング活動の

最終ゴールだと言えます。

どんなに素晴らしい広告や宣伝をしても、

最後に購入されなければ意味がないんですよね。

例えば...

- SNSのフォロワーが10万人いても売れなければ

意味がない - ブログのPV数が多くても購入に繋がらなければ

収益にならない - メルマガ登録者が増えても購入者が増えなければ

赤字になる

これらはすべて「購入」という

行動に繋がらないと価値がありません。

特にビジネスを始めたばかりの人は

「認知されること」に力を入れがちです。

でも実際のところ、認知は

あくまで購入への通過点でしかないんです。

例えば、あるコンサルタントは

フォロワー数は少なくても、

購入率が高くて年商1億円を達成しました。

一方で、フォロワー10万人の

インフルエンサーなのに売上が伸びない人も

たくさんいるわけです。

最終的には「購入してもらえるか」が

すべてのビジネス活動の成果を決めます。

だからこそ、購入に直結する

要素に集中することが大切なんです。

顧客ロイヤルティを構築するきっかけになる

商品購入は単なる取引ではなく、

お客さんとの関係の始まりなんです。

初めての購入体験が良ければ、

長期的な関係につながることが多いんですよね。

例えば...

- 初回の商品で感動すると次も買いたくなる

- 購入後のサポートが良いと信頼関係が生まれる

- 期待以上の価値があるとファンになってくれる

この「初めての購入体験」は

とても大切なポイントなんです。

特に今の時代、SNSで良い体験も

悪い体験もすぐに拡散されます。

具体的に言うと、例えば

Amazonで商品を買った時に、

梱包が丁寧で予想より早く届いたら

うれしくなりますよね。

そういう小さな「期待以上」の体験が

お客さんの心をつかむんです。

反対に、期待はずれだと

二度と買わないどころか、

悪い口コミを広めてしまうことも。

だから初回購入は特に気を配って、

「期待以上」を提供することが大事です。

購入は単なる「売れた」ではなく、

長い関係の第一歩だと考えましょう。

ビジネス継続のための基盤となる

商品が購入されることは、

ビジネスが生き残るための酸素みたいなものです。

どんなに素晴らしいビジョンがあっても、

お金が入らなければ続けられませんよね。

例えば...

- 家賃や人件費などの固定費をカバーするには

売上が必要 - 新商品開発の資金は既存商品の売上から生まれる

- 投資家からの評価も最終的には売上実績で決まる

これらはすべて「購入」という

行動があってこそ成り立つんです。

特に小さなビジネスや個人事業主にとって、

キャッシュフローは命綱と言えます。

もっと具体的に言うと、

例えばオンラインショップを運営していて、

月に100万円の固定費がかかるとします。

その場合、少なくとも100万円以上の

売上がないと、ビジネスは続けられません。

大手企業でも、新規事業が

売上を生み出せないと撤退することが

よくありますよね。

つまり、どんなに素晴らしい理念や

商品があっても、購入されなければ

ビジネスとしては続かないんです。

だからこそ、「売れる仕組み」を

最優先で考える必要があるんですよ。

マーケティング効果を測定できる指標になる

商品購入は、あなたのマーケティング活動が

うまくいっているかを示す最も正直な指標です。

いろんな数字がありますが、

最終的に「買ってもらえたか」が一番大事なんです。

例えば...

- SNSの「いいね」数より実際の購入数

- メルマガ開封率より購入率

- サイト訪問者数より購入者数

これらの「途中経過」より、

最終的な購入数が重要なんですよね。

特にデジタルマーケティングでは、

データがたくさん取れるので

中間指標に惑わされがちです。

具体的に言うと、例えば

YouTubeの再生回数が増えても、

それが売上に繋がらなければ

ビジネスとしては成功とは言えません。

一方で、再生回数は少なくても

高い確率で購入に繋がる動画があれば、

それこそが価値のある動画なんです。

アップル社のスティーブ・ジョブズも

「顧客は自分が何を欲しいのか分からない」

と言っていましたが、

最終的に「買う」という行動だけが

本当の指標になるんです。

だからこそ、すべてのマーケティング活動は

最終的に「購入」という形で評価すべきなんです。

商品購入率を高めるUX改善の7つのテクニック

あなたのサイトに来た人の

半分以上が商品を買わずに帰ってる。

この記事を読めば、

購入率を2倍にする方法が分かります。

UX改善の7つのテクニックとは、

- ナビゲーションをシンプルに設計する

- 購入プロセスのステップ数を削減する

- 視覚的に魅力的なデザインを採用する

- ユーザーフィードバックを積極的に取り入れる

- モバイルファーストで最適化する

- ページ読み込み速度を向上させる

- パーソナライズされた推奨商品を表示する

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は少しの工夫で大きく変わるんです。

それぞれのテクニックについて、

具体的に説明していきますね。

ナビゲーションをシンプルに設計する

ナビゲーションはシンプルなほど、

お客さんは迷わず買い物ができます。

なぜなら、複雑なサイトでは

人は途中で諦めてしまうからなんです。

例えば、こんな問題がよくあります。

- メニューの項目が多すぎる

- 商品カテゴリーが分かりにくい

- 検索機能が使いづらい

特にネットショップでは、

3クリック以内で目的の商品に

たどり着けることが理想なんです。

実際、大手ネットショップの

Amazonや楽天市場も、

シンプルな検索バーを

トップに配置していますよね。

私の友達のお店では、

メニュー項目を12個から5個に

減らしただけで、購入率が

15%も上がったんですよ。

ナビゲーションを整理するときは、

お客さんの立場になって

「どうしたら欲しい商品に

すぐ辿り着けるか」を考えましょう。

ユーザーテストを行って、

実際の人がどう使うかを

確認するのも効果的です。

シンプルなナビゲーションこそが、

お客さんを迷わせない第一歩なんです。

購入プロセスのステップ数を削減する

購入までのステップは、

少なければ少ないほど成約率が上がります。

これはお客さんの「面倒くさい」という

気持ちを減らすためなんですよね。

例えば、こんな問題点があります。

- 会員登録が必須になっている

- 入力フォームが多すぎる

- 確認画面が何度も出てくる

アマゾンの「1-Clickで今すぐ買う」

ボタンが人気なのも、

このステップ削減の

良い例だと思います。

実際に、あるアパレルサイトでは

購入プロセスを5ステップから

3ステップに減らしただけで、

購入完了率が23%アップしたんです。

もっと具体的に言うと、

ゲストでの購入を許可したり、

住所入力を自動化したり、

クレジットカード情報を

保存できるようにするだけで

大きく変わるんですよ。

でもね、セキュリティとの

バランスも大切なんです。

便利にするあまり、

お客さんの個人情報が

危険にさらされるのは避けたいですよね。

だから、必要最低限の情報だけを

求めるようにして、

安全性と利便性の

両方を確保しましょう。

購入プロセスを簡略化すれば、

「やっぱりやめた」と思われる

チャンスを減らせるんです。

視覚的に魅力的なデザインを採用する

見た目が良いサイトは、

それだけで信頼感を生み出します。

なぜかというと、人は

見た目で第一印象を決めるからなんです。

こんな点がデザインの

ポイントになります。

- 色使いの統一感

- 読みやすいフォント

- 高品質な商品画像

- 余白を効果的に使う

例えば、Appleのサイトは

シンプルで美しいデザインで

製品の魅力を引き立てていますよね。

実際、あるコスメブランドでは

商品画像を高解像度にして

複数アングルから見られるように

したところ、購入率が

30%も上がったんです。

特に商品画像は重要で、

ズーム機能をつけたり、

360度回転できるようにすると

お客さんは安心して買えるんです。

ただし、デザインに

こだわりすぎて読み込みが

遅くなるのは避けましょう。

バランスが大切なんです。

また、色の使い方も重要で、

「買う」ボタンは目立つ色にして、

背景色とのコントラストを

はっきりさせるといいですね。

魅力的なデザインは単なる

見た目の問題ではなく、

お客さんの購買意欲を

高める重要な要素なんです。

ユーザーフィードバックを積極的に取り入れる

お客さんの声を聞くことで、

思いもよらない改善点が見つかります。

実はプロのデザイナーでも

気づかない問題点を、

実際の利用者は教えてくれるんです。

フィードバックを集める方法には、

- アンケートフォーム

- チャットサポート

- SNSでの意見収集

- ヒートマップ分析

特にヒートマップは、

お客さんがサイト上でどこを

クリックしているか、どこまで

スクロールしているかを

視覚的に教えてくれるんです。

実際、あるオンライン書店では

お客さんからの「レビューが

見つけにくい」という声を受けて

レイアウトを変更したら、

購入率が18%上がったんですよ。

もっと身近な例だと、

「このボタンが小さすぎて

押しにくい」という声から

ボタンサイズを大きくしたり、

「商品説明が分かりにくい」

という声から説明文を

見直したりすることもあります。

ただし、全ての意見を

取り入れるのではなく、

多くの人から同じ意見が

出ているものを優先するといいですね。

お客さんの声を聞くことで、

本当に必要な改善点が

見えてくるんです。

モバイルファーストで最適化する

今やスマホからの購入が

パソコンより多いのが現実です。

スマホでの体験を最優先にすると、

自然と購入率が上がるんですよね。

モバイル最適化で重要なポイント。

- タップしやすいボタンサイズ

- スマホ画面に合わせたレイアウト

- 縦スクロールで完結する設計

- 入力フォームの簡略化

例えば、Instagramのショッピング

機能がうまくいっているのは、

最初からモバイル向けに

設計されているからです。

実際、あるファッションサイトが

モバイル対応を強化したところ、

スマホからの購入率が

45%もアップしたんです。

具体的には、商品画像を

スワイプで見られるようにしたり、

住所入力を郵便番号から

自動入力できるようにしたり、

指で簡単に拡大できるように

したりする工夫が効果的です。

でも気をつけたいのは、

スマホ版を作るときに

機能を削りすぎないこと。

必要な情報や機能は

残しつつ、使いやすく

するバランスが大切なんです。

レスポンシブデザインを採用して、

どんな画面サイズでも

見やすくすることが、

今の時代には欠かせません。

ページ読み込み速度を向上させる

ページの読み込みが1秒遅れるだけで、

購入率は7%も下がるって知ってました?

人の忍耐力って本当に

短いものなんですよね。

読み込み速度を上げるポイント。

- 画像の最適化

- 不要なプラグインの削除

- キャッシュの活用

- CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の利用

Googleでさえ、検索結果の

表示速度を重視していますよね。

実際、ある電子機器ショップでは

ページ読み込み時間を

5秒から2秒に短縮したところ、

コンバージョン率が

20%上昇したんです。

わかりやすく言うと、

大きな画像を圧縮したり、

JavaScriptの読み込みを

後回しにしたり、

プラグインを必要最小限に

したりするだけでも

大きく変わるんですよ。

特にスマホでは通信環境に

よって読み込み速度が

変わるので、より軽量化が

重要になります。

でもね、速度だけを求めて

魅力的なコンテンツを

削ってしまうのはNG。

バランスを取りながら、

必要な情報はしっかり

表示させつつ、速度も

確保することが大切です。

ページ読み込みが速ければ、

お客さんはストレスなく

買い物を続けられるんです。

パーソナライズされた推奨商品を表示する

「あなたにおすすめ」の商品が

表示されると、つい見ちゃいますよね。

これは人が自分に関連する情報に

強く反応する心理を利用しているんです。

パーソナライズの効果的な方法。

- 閲覧履歴に基づくおすすめ

- 購入履歴からの提案

- 「この商品を買った人はこんな商品も買っています」

- 季節や天気に合わせた提案

Netflixの「あなたにおすすめの映画」や

Amazonの「よく一緒に購入されている商品」は

このテクニックの代表例ですよね。

実際、あるオンラインスーパーでは

パーソナライズされたおすすめ商品を

表示するようにしたら、

追加購入率が35%も上がったんです。

もっと具体的に言うと、

「前回買ったシャンプーそろそろ

なくなる頃じゃないですか?」と

タイミングよく提案したり、

「このパスタにはこのソースが

人気です」と関連商品を

紹介したりする方法があります。

ただし、あまりにも個人情報に

踏み込みすぎると、お客さんに

「監視されている」と

感じさせてしまうリスクも。

適度な距離感を保ちながら、

役立つ情報を提供することが

大切なんです。

パーソナライズされた提案は、

お客さんに「自分のことを

わかってくれている」と

感じさせる強力な方法なんです。

購入意欲を高める4つの心理的アプローチ

人の購買行動には心理的な

トリガーが隠れているんです。

この心理的なアプローチを

マスターすれば、商品の成約率が

劇的に上がることも

珍しくありません。

そのアプローチとは、

- 限定感を演出して希少性を強調する

- ソーシャルプルーフを活用して信頼を構築する

- 損失回避の心理を利用する

- 選択のパラドックスを解消する明確な提案をする

これらの方法です。

どれも人間の心の奥底にある

本能的な部分に働きかける技です。

ちょっとした言葉の使い方や

見せ方を変えるだけで効果絶大。

それぞれのアプローチについて

詳しく見ていきましょう。

限定感を演出して希少性を強調する

限定感を出すことは購買意欲を

グッと高める最強の方法です。

なぜなら人は手に入れにくい

ものに価値を感じる生き物だからなんです。

例えば、

- 「期間限定」という言葉

- 「残りわずか」というメッセージ

- 「先着〇〇名様」という数量制限

こういった表現を見ると

なぜか欲しくなっちゃいますよね。

特に「あと3日で終了」とか

「残り2席」みたいな具体的な数字は

即決を促す効果が

バツグンに高いんです。

これは心理学でいう「希少性の原理」で、

誰もが持っている心理的な反応なんですよ。

でも注意点としては、

ウソの限定感は絶対NGです。

本当に限られた商品やサービスに

使うからこそ効果があるんです。

限定感を上手に演出することで

「今買わないと損」という気持ちを

自然と起こさせることが

できるんですね。

ソーシャルプルーフを活用して信頼を構築する

ソーシャルプルーフとは、

「みんなが選んでるなら間違いない」と思う心理です。

この心理を利用すると

お客さんの不安を取り除けるんですよね。

例えば、

- 実際の顧客レビュー

- 購入者数や会員数

- NSでのシェア数

- 有名人や専門家の推薦

これらを見せることで

信頼感がグンと高まります。

特に具体的な数字を伴った

「すでに3,000人が実践中!」といった

表現は説得力が

段違いに増すんです。

私も先日あるオンライン講座を

購入するか迷っていたんですが、

受講生の体験談を読んだ瞬間に

「これは本物だ」と確信しました。

ソーシャルプルーフを示す際には、

リアルな声や数字を使うことが大切。

架空の testimonial や

あいまいな表現は逆効果です。

人は不確かな状況では

他者の行動を参考にする傾向があるので、

「みんなが選んでいる」という

事実は強力な購買理由になるんです。

損失回避の心理を利用する

人は得をすることより

損をすることを避けたい生き物なんです。

この心理を上手に使えば

購入の後押しになるんですよ。

例えば、

- 「今だけの特別価格」

- 「この機会を逃すと元の価格に戻ります」

- 「見逃せない特典付き」

こんなフレーズを見ると

「今買わないと損する」と感じますよね。

特に「通常価格19,800円のところ、

今なら9,800円」という風に

具体的な数字で損失額を

示すとより効果的です。

私も先日、「期間限定50%オフ」という

広告を見て、本当は必要なかったのに

「この機会を逃したら

もったいない」と思って買ってしまいました。

ただし、あまりにも強引な

セールストークは逆効果。

本当にお得な提案であることを

正直に伝えることが大切です。

損失回避の心理を活用すると、

「迷っている人」が「決断する人」に

変わるきっかけを

作れるんですよ。

選択のパラドックスを解消する明確な提案をする

選択肢が多すぎると人は

かえって決断できなくなるんです。

これを解消する明確な提案が

購入率を上げる秘訣なんですよね。

例えば、

- 商品プランは3つまでに絞る

- おすすめプランを明示する

- 比較表で違いを分かりやすく示す

このように選択肢を

整理してあげると良いんです。

特に「多くのお客様に選ばれている

のはこちらのプランです」と

一つを推奨すると

決断しやすくなります。

私もネット通販で商品を探す時、

選択肢が多すぎると疲れてしまい、

結局何も買わずに

サイトを離れてしまうことがあります。

選択肢を提示する際は、

「何を選べばいいか」が

一目で分かるような

工夫が必要です。

また、選択の理由も添えると

さらに効果的です。

「なぜこの選択が良いのか」を

明確に伝えることで、

お客様の決断を

後押しできるんですね。

選択肢を潰すべき5つの理由

選択肢が多すぎると人は

決断できなくなるんです。

このことを理解すれば、

あなたの商品やサービスの成約率が劇的に上がります。

その理由は以下の5つです。

- お客様の意思決定プロセスが簡略化される

- 決断に対する後悔や迷いが減少する

- 購入後の満足度が高まる

- セールスプロセスが効率化される

- 商品の価値が明確に伝わる

これらは全部、心理学的にも

裏付けられていることなんですよ。

人間の脳は選択肢が多いと

オーバーヒートしちゃうんです。

それでは、なぜ選択肢を

潰すべきなのか詳しく見ていきましょう。

お客様の意思決定プロセスが簡略化される

選択肢を減らすと、お客様は

スムーズに決断できるようになります。

なぜなら、人間の脳は複雑な

選択を苦手としているからなんです。

例えば...

- スーパーで20種類のジャムから選ぶより

3種類の方が買いやすい - レストランのメニューは少ない方が注文が早い

- シンプルなプラン構成の方がサービス申込率が高い

実際にある有名な実験では、

24種類のジャムを並べた場合と

6種類だけ並べた場合を比較しました。

驚くことに、選択肢が少ない方が

購入率が10倍も高かったんです。

これって日常でも経験ありませんか?

選びきれなくて「もういいや」って

諦めちゃうことってよくあるじゃないですか。

だからこそ、お客様に

シンプルな選択肢を提示することが大切。

複雑な意思決定プロセスを

簡略化してあげることで、

購入へのハードルを下げられるんです。

決断に対する後悔や迷いが減少する

選択肢を絞ることで、

「あっちの方が良かったかも」という後悔が減ります。

これは「選択の後悔」という

心理現象に基づいているんですよ。

たとえば、

- 「AとBどっちがいいかな」より

「Aしかない」方が迷わない - 選んだ後の「他の選択肢の方が良かったかも」

という不安がない - 決断した後の満足感が高まる

実生活で考えてみると、

スマホを買うときに10機種も

比較検討すると疲れませんか?

でも「このスマホが

あなたにピッタリです」と

言われたら安心しますよね。

選択肢が少ないと

「これで合ってる」という

確信が持ちやすくなるんです。

心理学では「選択のパラドックス」と

呼ばれていて、選択肢が多いほど

決断後の満足度が下がるんですよ。

だから、お客様に「これが最適」と

思わせる提案をすることで、

購入後の不安や後悔を減らせるんです。

購入後の満足度が高まる

選択肢を潰すことで、

購入後の満足度が格段に上がります。

なぜって、「他にもっといいものがあったかも」

という考えが起きにくくなるからなんです。

例えば...

- 「これが最高の選択だ」という確信がある

- 比較対象がないので現状に満足しやすい

- 自分の決断を正当化しやすくなる

日常生活で考えてみると、

レストランで「今日のおすすめ」を

注文したときって満足度高くないですか?

シェフのおすすめだから

間違いないって思えるじゃないですか。

これと同じで、あなたが

「これが最適です」と提案すれば、

お客様は安心して購入できるんです。

心理学では「認知的不協和」といって、

人は自分の選択を正当化したがる

傾向があるんですよ。

つまり、選択肢が少なければ少ないほど、

「これを選んで正解だった」と

思いやすくなるってことなんです。

セールスプロセスが効率化される

選択肢を減らすと、

販売する側の効率も劇的に上がります。

これは説明する内容が

シンプルになるからなんですよね。

例えば...

- 商品説明がシンプルになる

- 顧客の質問が減る

- 成約までの時間が短縮される

ビジネスの現場で考えると、

3つのプランを説明するのと

10のプランを説明するのでは、

時間も労力も全然違いますよね。

実際に私の知り合いの

コンサルタントさんは、

提案するプランを5つから3つに

減らしただけで成約率が2倍になったんです。

これって考えてみれば当然で、

説明が簡潔になれば、お客様も

理解しやすくなるわけです。

それに、選択肢が少なければ

比較検討する時間も短くなるので、

決断までのスピードも上がります。

だからこそ、セールスでは

選択肢を絞ることが効率化の

重要なポイントなんです。

商品の価値が明確に伝わる

選択肢を潰すことで、

あなたの商品の価値が際立ちます。

これは「コントラスト効果」という

心理現象によるものなんですよ。

例えば、

- 「他より優れている点」が明確になる

- 商品の特徴や強みが理解しやすくなる

- 購入する理由が明確になる

日常で考えると、

「このシャンプーは他と違って

アミノ酸配合です」と言われたら

その価値がすぐわかりますよね。

でも「10種類の成分が

バランスよく...」なんて言われても

ピンとこないじゃないですか。

実際にアップルの製品が

人気なのも、選択肢が少なく

各製品の違いが明確だからです。

選択肢を減らすことで、

「なぜこの商品を選ぶべきか」が

クリアになるんです。

そうすると、お客様は

納得感を持って購入できるし、

あなたも自信を持って

おすすめできるようになります。

顧客の自発的な決断を促す6つの方法

お客様が自ら「これが欲しい!」と思える状況を作れば、

売上は自然と伸びていきます。

実は心理学的にも、自分で選んだものには

強い愛着が生まれるんですよね。

そのための具体的な方法が、

- 適切な選択肢の数に絞り込む

- 商品ごとの明確な差別化ポイントを示す

- ストーリーテリングで感情に訴えかける

- 限定オファーで緊急性を創出する

- 顧客参加型のキャンペーンを実施する

- 実際の顧客の声を効果的に活用する

という6つの方法なんです。

これらはどれも実践しやすいのに、

効果バツグンの方法ばかりです。

では、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

適切な選択肢の数に絞り込む

選択肢は多すぎても少なすぎても

お客様は決断できなくなります。

心理学の研究でも、3〜7個くらいが

最も決断しやすいと言われているんです。

例えば、

- 商品ラインナップを絞り込む

- プランを3種類に限定する

- おすすめ商品を明確に示す

こういった工夫をすることで、

お客様の選択のハードルが下がります。

実際にあるカフェでは、メニューを

30品から10品に減らしたところ、

注文スピードが速くなり、売上も

20%アップしたという事例があります。

多すぎる選択肢は「選択疲れ」を

引き起こしてしまうんですよね。

だからこそ、あなたのビジネスでも

選択肢の数を見直してみてください。

適切な数に絞り込むことで、

お客様の決断力を高められるんです。

商品ごとの明確な差別化ポイントを示す

お客様が迷わず選べるように、

各商品の違いを明確にすることが大切です。

似たような商品ばかりだと、

どれを選べばいいか分からなくなるんですよね。

例えば、

- 初心者向け、中級者向け、上級者向け

- コスパ重視、機能重視、デザイン重視

- 短期集中型、長期安定型

このように、それぞれの商品の

特徴を分かりやすく伝えましょう。

あるスマホメーカーは、同じシリーズの

3モデルを

「カメラ性能特化」

「バッテリー持ち特化」

「コンパクトさ特化」

と明確に差別化したところ、

顧客の購買決定時間が30%短縮されました。

つまり、迷う時間が減ったということですね。

ここで大切なのは、単に違いを伝えるだけではなく、

それぞれの商品がどんな人に向いているかまで

示すことです。

「あなたはこんな人だから、これが最適ですよ」と

言われると、お客様は安心して選べるようになるんです。

ストーリーテリングで感情に訴えかける

人は論理より感情で動くもの

商品にストーリーを持たせると、

購買意欲が大きく高まります。

なぜなら、数字やスペックよりも

物語は記憶に残りやすいからなんです。

例えば、

- 商品が生まれた背景

- 開発者の熱い思い

- 使った人の人生がどう変わったか

こういったストーリーを伝えることで、

商品に特別な価値が生まれます。

ある手作り石鹸のお店では、

「祖母の伝統レシピを現代に蘇らせた」

というストーリーを前面に出したところ、

同じ商品なのに売上が2倍になったんです。

お客さんは単なる「石鹸」ではなく、

「物語のある特別な石鹸」を

買いたいと思ったわけですね。

ストーリーは長くなくても大丈夫。

ただ、心に響く要素を入れることが

とても大切なポイントになります。

限定オファーで緊急性を創出する

「今買わないと手に入らない」という

状況を作ることで、決断を促せます。

人は失うことへの恐れが、

得ることへの喜びより強いんですよね。

例えば、

- 期間限定の特別価格

- 数量限定の特典付き

- 今日だけの特別オファー

こういった仕掛けを作ることで、

「後で考えよう」が「今すぐ買おう」に変わります。

あるオンラインショップでは、

「あと3点」「残り24時間」という表示を

つけただけで、購入率が40%も

上がったという事例があります。

でも、ここで注意したいのは、

嘘の緊急性は絶対にダメということ。

本当に限定のものを提供することで、

お客様との信頼関係が築けるんです。

限定オファーは適度に使うことで、

お客様の背中を優しく押してあげられます。

顧客参加型のキャンペーンを実施する

お客様自身に参加してもらうことで、

商品への愛着が生まれやすくなります。

自分が関わったものには、

特別な感情が芽生えるものなんです。

例えば、

- 新商品の名前募集

- SNSでのハッシュタグキャンペーン

- 顧客アイデアの商品化

このような取り組みは、参加する楽しさと

同時に商品への関心も高めてくれます。

あるスニーカーブランドでは、

「あなたのデザインで作るスニーカー」という

キャンペーンを行ったところ、通常の3倍の

エンゲージメントを獲得できたそうです。

さらに言うと、参加した人の90%以上が

実際に購入に至ったというデータもあります。

お客様を「買う人」から「一緒に創る人」に

変えることで、関係性がグッと深まるんですね。

参加型キャンペーンは準備は大変ですが、

得られる効果は非常に大きいものです。

実際の顧客の声を効果的に活用する

第三者からの評価は、

あなたがどれだけ素晴らしいと言うよりも信頼されます。

特に実際のお客様の声は、

潜在顧客の背中を押す強力な武器になるんです。

例えば、

- 具体的な成果が書かれたレビュー

- ビフォーアフターの写真

- 動画での使用感レポート

こういった生の声は、新規のお客様に

「自分もこうなれる」と思わせる力があります。

あるダイエット食品メーカーでは、

リアルな顧客の声と写真を掲載したところ、

コンバージョン率が60%も向上したんです。

特に効果的なのは、ターゲットに

似た属性を持つ人の体験談です。

「私と同じような人が成功している」と

思えると、自分もできそうだと感じるんですね。

お客様の声を集める時は、

具体的な質問をすることで、

より説得力のある体験談を集められますよ。

選択肢を潰して成功した4つの事例

「選択肢を潰す」という戦略で、

売上が3倍になった企業があります。

この記事を読めば、

あなたのビジネスでも実践できる

具体的な方法がわかりますよ。

以下の4つの事例から学びましょう。

- 限定商品で購買意欲を高めたアパレルブランド

- 比較表で自社製品の優位性を示したIT企業

- 顧客レビューを活用したECサイト

- タイムセールで即決を促した通販サイト

どの事例も「選択肢を潰す」という

シンプルな原理を使っています。

でも実は、その方法は

業種によって全然違うんです。

それぞれどんな工夫をしたのか、

詳しく見ていきましょう。

限定商品で購買意欲を高めたアパレルブランド

限定商品を出すことで、

お客さんの「今買わなきゃ」という

気持ちを引き出せるんです。

なぜなら人は「手に入らないかも」と

思うと急に欲しくなる生き物だからです。

例えば、

- 季節限定の特別デザイン

- 数量限定の特別コレクション

- 有名人とのコラボ商品

あるアパレルブランドは

毎月100着だけの限定Tシャツを発売しました。

すると通常の商品より3倍の

スピードで売れていったんです。

さらに詳しい例を挙げると、

UNIQLOとJIL SANDERのコラボ商品は

発売日に長蛇の列ができました。

この「限定」という言葉には

不思議な魔力があるんですよね。

お客さんの脳内では「買わない」という

選択肢が自然と消えていくんです。

だから限定商品は単なる販売戦略ではなく、

心理的な「選択肢潰し」なんですよ。

比較表で自社製品の優位性を示したIT企業

比較表を使うと、

お客さんの決断が驚くほど早くなります。

なぜなら人間の脳は比較情報があると

判断しやすくなるからなんです。

例えば、

- 価格とサービス内容の一覧表

- 競合製品との機能比較

- 導入前と導入後の効果比較

あるクラウドサービス会社は

競合3社との比較表をウェブサイトに載せました。

すると問い合わせ数が

2倍に増えたというデータがあります。

もっと具体的に言うと、

Zoomは「使いやすさ」の項目で

常に競合より高い評価を示す比較表を作りました。

この戦略のすごいところは、

お客さんが自分で調べる手間を省けること。

比較表があれば「他社も

見てから決めよう」という気持ちが減ります。

つまり比較表は「他の選択肢を

探す必要がない」と思わせる

強力なツールなんですよ。

顧客レビューを活用したECサイト

顧客レビューを上手に見せると、

新規のお客さんが安心して買えるようになります。

これは「社会的証明」という心理効果で、

「みんなが選んでいるなら間違いない」と思うからです。

例えば、

- 写真付きの使用レビュー

- 星評価システム

- 購入者の実際の声

あるスキンケアのECサイトは

商品ページにビフォーアフター写真付きの

レビューを掲載しました。

そうしたら、コンバージョン率が

40%も上がったんです。

具体的な例でいうと、Amazonの

星評価システムは私たちの購買判断に

大きな影響を与えていますよね。

このレビュー戦略のポイントは、

「本当に効果があるの?」という

不安を取り除くことなんです。

お客さんは「買わない」という選択肢を

自然と捨て、「買う」に傾いていきます。

だからこそ、良質なレビューを

集めることがとても重要なんですよ。

タイムセールで即決を促した通販サイト

時間制限を設けると、

人は「後で考える」という選択肢を失います。

これは「損失回避」という心理で、

チャンスを逃すことを恐れる気持ちを利用しています。

例えば、

- 24時間限定セール

- カウントダウンタイマーの表示

- 「残り○個」の表示

ある化粧品の通販サイトは

「今日だけ30%オフ」という

タイムセールを実施しました。

すると通常の5倍の

売上を記録したんです。

具体的には、Amazonのタイムセールでは

カウントダウンタイマーと「残り個数」表示で

緊急性を高めています。

この戦略の面白いところは、

お客さんに「考える時間」を

与えないことなんです。

「後で考えよう」という選択肢を

物理的に奪うことで、今すぐの行動を促します。

ただし使いすぎると信頼を

失うこともあるので注意が必要です。

インフルエンサー批判が必要な5つの理由

インフルエンサー批判は今や

消費者を守るために欠かせません。

しっかりと批判する姿勢を

持つことで信頼関係が築けるんです。

その理由が次の5つ。

- 情報弱者を保護できるから

- 顧客の不満を先回りして解消できるから

- 透明性を確保できるから

- 自社の信頼性を向上させられるから

- 顧客との価値観の共有ができるから

これらの理由を理解すれば、

批判することの意義が見えてきます。

批判は単なる否定ではなく、

より良い選択肢を提案する行為なんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

情報弱者を保護できるから

情報弱者を保護するために、

インフルエンサー批判は必要不可欠なんです。

なぜなら、誰もが情報の真偽を

見分けられるわけではないからです。

例えば、

- 根拠のない健康情報を信じてしまう人

- 高額なセミナーに騙される若者

- 効果のない商品を買わされる高齢者

こういった被害は

日々起こっているんですよね。

特にSNSが普及した今では、

情報の拡散スピードが速すぎて

追いつけない人が増えています。

私の知り合いも実際に、

インフルエンサーが勧める投資話を

信じて100万円を失った経験があります。

こういった被害を防ぐためにも、

批判的な視点を持つことが大切なんです。

情報弱者というのは特別な人ではなく、

あるテーマについては誰もが

情報弱者になりうるんですよ。

だからこそ、正確な情報を

提供する責任が私たちにはあります。

情報弱者を守るためには、

適切な批判が必要なのです。

顧客の不満を先回りして解消できるから

顧客の不満を先回りして

解消できるのが批判の大きな強みです。

お客様は疑問や不安を

抱えていることが多いんですよね。

たとえば、

- 「この商品、本当に効果あるの?」

- 「インフルエンサーの言うことは信用できる?」

- 「高いお金を払う価値はある?」

こんな疑問に先に答えることで、

顧客の心理的なハードルを下げられます。

特にインフルエンサーが絶賛する商品に

疑問を投げかけることで、

冷静な判断材料を提供できるんです。

先日、あるスキンケア商品について

「即効性はない」と正直に伝えたところ、

むしろ信頼してもらえました。

期待値を適正にすることで、

後々の不満を防げるんですね。

また、批判的な視点を示すことで、

「この人は本音で話してくれる」と

思ってもらえる効果もあります。

これって、長期的な関係構築には

とても重要なポイントなんです。

顧客の不満を先回りして解消することは、

結果的に信頼関係を強化するんですよ。

透明性を確保できるから

透明性を確保することは、

今のビジネスでは絶対に必要です。

なぜなら、消費者は以前より

ずっと賢くなっているからなんです。

例えば、

- 広告と本音の区別がつかない投稿

- 実際に使っていない商品の宣伝

- 報酬を受け取っていることの非開示

こういった不透明な行為は

すぐに見抜かれてしまいます。

インフルエンサーの言動を批判的に

検証することで、情報の透明性を

高めることができるんですよね。

私自身、あるサプリメントについて

「効果はあるけど、こんな人には

向いていない」と正直に伝えたら、

かえって信頼されたことがあります。

隠し事がないと分かると、

お客様は安心するんですよね。

また、批判することで自社の

スタンスも明確になります。

「私たちはこういう考えで

商品やサービスを提供しています」

という姿勢が伝わるんです。

透明性は一度失うと取り戻すのが

とても難しいものなんですよ。

自社の信頼性を向上させられるから

自社の信頼性を高められるのが、

インフルエンサー批判の大きなメリットです。

適切な批判ができる企業は、

情報を慎重に評価していると

見なされるからなんですよね。

たとえば、

- 「この情報は本当に正しいのか」と検証する姿勢

- 「お客様にとって本当に良いのか」を考える視点

- 「短期的な利益より長期的な信頼」を重視する

価値観

こういった姿勢が批判を通して

伝わることで信頼が生まれます。

実際、私が関わった化粧品ブランドでは、

市場の誇大広告を批判する記事を

出したところ、問い合わせが3倍に増えました。

ユーザーは「この会社は

本当のことを言ってくれる」と

感じたようなんです。

さらに、批判的な視点を持つことで、

自社製品やサービスの改善点も

見えてくるというメリットもあります。

これって、結果的に商品力の

向上にもつながるんですよね。

批判できる企業は、自信と

誠実さを持った企業だと

認識されるのです。

顧客との価値観の共有ができるから

顧客と価値観を共有できるのが、

批判の隠れた大きなメリットです。

批判の背後には必ず、

「こうあるべき」という

価値観が隠れているんですよね。

例えば、

- 「情報は正確であるべき」という価値観

- 「消費者の利益を最優先すべき」という考え

- 「長期的な健康や幸福を重視すべき」という姿勢

こういった価値観を示すことで、

同じ考えを持つ顧客と

つながることができます。

私の友人は健康食品の会社を経営していて、

業界の誇大広告を批判する姿勢を

貫いています。

すると「同じように考えていました」

という声が多く集まり、

熱心なファンになってくれたんです。

価値観が合う人は、単なる顧客以上の

関係になってくれることが多いんですよ。

また、批判を通じて自社の

立ち位置を明確にすることで、

ブランドイメージも強化できます。

「この会社はこういう考えで

商品を作っているんだ」と

理解してもらえるんです。

価値観の共有は、長期的な

顧客関係の基盤になるのです。

効果的なインフルエンサー批判の実践方法4ステップ

インフルエンサーの発信内容に

疑問を感じたことはありませんか?

適切な批判ができれば、

あなたの信頼性がグンと高まります。

その方法を4つのステップで

お伝えします。

- STEP1. 不満の対象を正確に特定する

- STEP2. 建設的な代替案を提案する

- STEP3. 批判の背景にある価値観を説明する

- STEP4. 顧客視点での情報提供を行う

これらのステップを踏むことで、

単なる批判ではなく価値ある発信になります。

特に「建設的な代替案」は

とても大切なポイントです。

それでは、各ステップについて

詳しく解説していきますね。

STEP1. 不満の対象を正確に特定する

まず大切なのは、何に対して

不満を持っているのかを明確にすることです。

ぼんやりとした批判では

説得力が生まれないんですよね。

例えば、

- インフルエンサーの具体的な発言

- 提案している商品の問題点

- 伝え方の誤解を招く部分

このように具体的に

対象を絞ることが重要です。

「このインフルエンサーの言ってる

ダイエット法は科学的根拠がない」という

具体的な指摘が効果的なんです。

逆に「あのインフルエンサーは

信用できない」だけでは

説得力がありませんよね。

批判する際は、相手の発言を

正確に引用することも大切です。

そうすれば「言ってないこと」で

批判してしまう失敗も防げます。

特に人気のインフルエンサーほど

発言の一部だけが独り歩きしがち。

だからこそ、批判の対象を

正確に特定することが第一歩なんです。

STEP2. 建設的な代替案を提案する

批判だけでは不十分で、

より良い選択肢を示すことが大切です。

なぜなら、代替案があってこそ

あなたの批判に価値が生まれるからです。

たとえば、

- より安全な方法

- 科学的に裏付けられた選択肢

- コストパフォーマンスの高い商品

このような具体的な提案を

セットで伝えることがポイントです。

「このスキンケア方法ではなく、

肌質に合わせたこちらの方法が

おすすめです」という形ですね。

代替案を示すことで、

あなたは単なる批判者ではなく

問題解決者になれるんです。

これはとても重要な違いで、

ユーザーからの信頼度が

まったく変わってきます。

特に初心者の方は代替案なしの

批判に走りがちなので注意してください。

建設的な代替案があってこそ、

批判が価値ある情報に変わるんです。

STEP3. 批判の背景にある価値観を説明する

なぜその批判をするのか、

あなたの価値観を伝えることが大切です。

単に「これは間違っている」と言うより、

「なぜ間違いだと思うのか」を

説明すると説得力が増すんですよ。

例えば、

- 健康を最優先にする考え方

- 長期的な効果を重視する姿勢

- 科学的根拠を大切にする価値観

こういった背景を伝えることで、

批判の理由が明確になります。

「私は短期的な効果より

長期的な健康を重視しているので、

この方法には賛同できません」

という伝え方ですね。

価値観を共有することで、

同じ考えを持つ人たちとの

つながりも生まれるんです。

これは信頼関係を築く上で

とても大切なポイントです。

また、価値観を明らかにすることで

批判が個人攻撃ではなく

考え方の違いだと伝わります。

だからこそ、批判の背景にある

あなたの価値観を必ず説明しましょう。

STEP4. 顧客視点での情報提供を行う

最後に大切なのは、

情報を必要としている人の

立場に立って伝えることです。

専門家目線ではなく、

困っている人の視点で

情報を整理するんですね。

たとえば、

- 初心者でも理解できる言葉遣い

- 実践しやすい具体的な方法

- 選択肢のメリット・デメリット

このように受け手に寄り添った

情報提供が効果的です。

「このダイエット法は効果があるかも

しれませんが、続けるのが難しいので

初心者には別の方法がおすすめです」

という具体的なアドバイスが喜ばれます。

情報弱者を助けるという視点で

批判と提案を行うことで、

本当の価値が生まれるんです。

私も最初は専門用語を使いがちでしたが、

友人に「何言ってるかわからない」と

指摘されて改めました。

それからは常に「お母さんに説明する

なら何て言うか」を考えるようにして、

伝わりやすさが格段に上がりました。

顧客視点での情報提供こそが、

批判の説得力を高める最後の

重要なステップなんです。

インフルエンサー批判による顧客満足度向上の3つの事例

インフルエンサー批判が顧客満足度を

驚くほど高めることがあります。

適切な批判は信頼関係を築き、

顧客があなたを選ぶ理由になるんです。

その効果が出た事例が

- プラットフォーム選びの誤解を解消した例

- 誤った情報拡散を防いだ例

- 顧客の意思決定をサポートした例

なんですよね。

これらの事例は実際にビジネスで

成功を収めた企業の実践例です。

どうやって批判が信頼につながるのか、

具体的に見ていきましょう。

プラットフォーム選びの誤解を解消した例

プラットフォーム選びの誤解を解消すると、

顧客の満足度が一気に高まります。

なぜなら、多くの人が有名インフルエンサーの

言葉を鵜呑みにしてしまうからなんです。

例えば、

- SNSマーケティングで「TikTokだけやれば成功する」という誤解

- 「高額なプラットフォームほど効果が高い」という思い込み

- 「人気インフルエンサーが勧めるツールが最適」という錯覚

こういった誤解が広がると、

多くの人が間違った選択をしてしまいます。

あるWebサービス会社は、人気インフルエンサーが

「このプラットフォームさえあれば全て解決」と

言っていることに対して丁寧に批判しました。

彼らは「実はビジネスの種類や目的によって

最適なプラットフォームは異なります」と

説明したのです。

さらに具体的には、「小規模ビジネスなら

シンプルな機能のツールの方が使いこなせて

コスパが良い」という事実を伝えました。

この批判的な情報提供により、

多くの顧客が自分に合ったツールを

選べるようになったんです。

その結果、無駄な出費を避けられた顧客から

「正直な意見をありがとう」という

感謝の声が殺到しました。

このように誤解を解消する批判は、

顧客の信頼を獲得する強力な手段なんです。

誤った情報拡散を防いだ例

誤った情報の拡散を防ぐことは、

顧客を守る重要な役割なんです。

これは単なる批判ではなく、

情報弱者を救う行動だと言えますね。

たとえば、

- 「この方法で簡単に稼げる」という根拠のない約束

- 「この商品だけで健康問題が解決する」という

過大広告 - 「期間限定」と偽った焦らしテクニック

このような誤った情報が広がると、

多くの人が損をしてしまいます。

ある健康食品会社は、有名インフルエンサーが

「この商品を飲むだけでダイエット効果抜群」と

主張していることに対して反論しました。

彼らは科学的根拠を示しながら、

「健康的な痩せ方には食事管理と運動の

組み合わせが必要」と説明したんです。

さらに、「即効性のある方法には

副作用のリスクが伴うことが多い」という

専門家の見解も紹介しました。

この批判によって多くの消費者が

誤った情報に惑わされることなく、

健康的な選択ができるようになりました。

そして驚くべきことに、この批判的な

姿勢が評価され、同社の商品への

信頼度が大幅に向上したんです。

だからこそ、誤った情報に対しては

恐れずに批判することが、結果的に

顧客満足度を高めることになるんですよ。

顧客の意思決定をサポートした例

顧客の意思決定をサポートすることは、

最高の顧客体験を提供する秘訣です。

インフルエンサーの一方的な意見ではなく、

多角的な視点を提供することが大切なんです。

例えば、

- 「この商品が全ての人に合う」という誤った前提

- 「今すぐ行動しないと損」という焦らし文句

- 「成功者は皆これを使っている」という同調圧力

こういった主張は、冷静な判断を

妨げてしまうことがあります。

あるテック企業は、人気インフルエンサーが

「この最新ガジェットは全ての人に必須」と

言っていることに対して異議を唱えました。

彼らは「実際にはユーザーの目的や

予算によって最適な選択は異なる」と

丁寧に説明したんです。

そして「高機能な最新モデルよりも

基本機能に絞った前モデルの方が

コスパが良い場合も多い」という

具体的なアドバイスも提供しました。

この批判的なアプローチにより、

顧客は自分のニーズに合った製品を

選べるようになり、結果的に満足度が

大幅に向上したんです。

驚いたことに、この企業は「正直で

親身なアドバイスをしてくれる」と

評判になり、顧客ロイヤルティが

飛躍的に高まりました。

このように、適切な批判を通じて

顧客の意思決定をサポートすることが、

長期的な信頼関係構築の鍵なんです。

相対的価値設定が重要な5つの理由

あなたの商品やサービスが

実は価格以上の価値を持っていることを

お客様に気づいてもらうには

相対的価値設定が鍵になるんです。

この記事を読めば、

競合と差をつける方法が分かりますよ。

相対的価値設定が重要な理由は:

- 商品の優位性を明確に示せる

- 顧客の購買意欲を効果的に高められる

- 競合との差別化ポイントを強調できる

- 価格以上の価値を感じさせることができる

- ブランドイメージを戦略的に構築できる

これらのポイントをマスターすれば、

お客様はあなたの商品に魅力を感じてくれます。

どんな商品でも相対的な価値の

設定次第で売れ行きが変わるんですよ。

それでは、これから

一つずつ詳しく解説していきますね。

商品の優位性を明確に示せるから

相対的価値設定をすると、

あなたの商品がどれだけ優れているか一目瞭然になります。

なぜなら、比較対象があることで

強みが際立つからなんですよね。

例えば、

- 「他社製品より30%長持ちします」

- 「一般的な方法より2倍早く結果が出ます」

- 「市場平均より安い価格で高品質を提供」

こういった比較表現を使うと、

お客様の頭の中で「優れている」という

イメージがくっきり残ります。

もっと具体的に言うと、

スマホの電池持ちを例にすると分かりやすいです。

「24時間持ちます」と言われても

それが良いのか判断しづらいですよね。

でも「他社製品より8時間長く持ちます」

と言われれば、すぐに価値が伝わります。

ここで大切なのは、

比較する基準値を意図的に設定すること。

自社に有利な比較対象を

選ぶことで、商品の魅力を

最大限に引き出せるんです。

だからこそ、商品説明では

必ず何かと比較する視点を

取り入れることをおすすめします。

顧客の購買意欲を効果的に高められるから

相対的価値設定は、

お客様の「これ欲しい!」という気持ちを

グンと高めてくれるんです。

人間の心理として、損したくない・

お得なものを手に入れたいという

欲求があるからなんですよね。

例えば、

- 「通常価格10,000円のところ今なら7,000円」

- 「この特典だけで5,000円相当の価値があります」

- 「3ヶ月で元が取れる投資です」

こういった表現を使うと、

お客様は「これは買わない手はない!」

と感じやすくなります。

スーパーの特売コーナーを

思い浮かべてみてください。

「30%OFF」という表示を見ると、

本当に必要かどうか考える前に

手が伸びてしまいますよね。

これは相対的価値が

視覚的に示されているからです。

ここで気をつけたいのは、

単なる値引きではなく、

価値の高さを伝えること。

安さだけでなく「なぜその価格で

その価値が提供できるのか」という

ストーリーも添えると効果的です。

相対的価値設定で購買意欲を

高めることは、セールスの

基本中の基本なんですよ。

競合との差別化ポイントを強調できるから

相対的価値設定を使えば、

競合他社との違いを

はっきりと示すことができます。

似たような商品やサービスが

あふれる市場で目立つには、

差別化が必須なんですよね。

例えば、

- 「他社製品には含まれていない天然成分配合」

- 「業界唯一の24時間サポート体制」

- 「競合他社より3倍の保証期間」

このように具体的な差を

示すことで、選ばれる理由を

明確に伝えられるんです。

コーヒーショップを例に考えてみましょう。

「美味しいコーヒー」と言っても

どこも同じことを言ってますよね。

でも「有機栽培の豆だけを使用し、

一杯一杯手挽きで提供する

町で唯一のコーヒーショップ」と

言われたら印象が変わります。

ここでのコツは、

競合をあからさまに批判するのではなく、

自社の強みを浮き彫りにすること。

「〇〇社と違って私たちは…」

というよりも「私たちだけの特徴は…」

という言い方の方が好感度が高いです。

競合との違いを明確にすることで、

お客様の選択肢を狭め、

あなたの商品に注目してもらえますよ。

価格以上の価値を感じさせることができるから

相対的価値設定の最大の魅力は、

実際の価格以上の価値を

お客様に感じてもらえることです。

人は絶対的な価格ではなく、

得られる価値と価格の

バランスで判断するんですよね。

例えば、

- 「この講座で学べるスキルは

年収100万円アップにつながります」 - 「このツールを使えば月に20時間の

作業時間が節約できます」 - 「この化粧品は1日あたり約100円で

若々しさをキープできます」

こういった表現を使うと、

初期投資の金額が大きく見えても

「お得だ」と感じてもらえます。

日常生活の例で言うと、

スマホの月額料金を考えてみましょう。

「月5,000円」と言われると

高く感じるかもしれませんが、

「1日たった166円でいつでもどこでも連絡が取れる」

と言われると印象が変わりますよね。

ここで大事なのは、

お客様にとっての「価値」を

具体的に示すこと。

時間の節約、ストレスの軽減、

将来的な利益など、

お金に換算できる価値を

明確に伝えることがポイントです。

価格以上の価値を感じてもらえれば、

値引きなしでも商品は売れるんですよ。

ブランドイメージを戦略的に構築できるから

相対的価値設定は、

あなたのブランドイメージを

戦略的に作り上げる強力な武器になります。

どんなポジションを取るかで

お客様の印象が大きく変わるんですよね。

例えば、

- 「業界最高峰の品質を提供」

- 「初心者に最も選ばれている教材」

- 「環境に最もやさしい製造方法」

こういった表現を使うことで、

市場内での自社の立ち位置を

明確にできるんです。

身近な例で言うと、

車のブランドを思い浮かべてみてください。

トヨタの「家族向けの信頼性」、

BMWの「走る喜び」など、

それぞれが独自のポジションを

確立していますよね。

これも相対的価値設定の一種なんです。

ここで重要なのは、

一貫性を持ってイメージを

構築していくこと。

今日はプレミアムブランド、

明日は格安ブランドというように

コロコロ変えると信頼を失います。

自社の強みや理念に基づいた

ポジショニングを決め、

それを長期的に維持することが

ブランド構築の鍵なんです。

相対的価値設定を通じて

独自のブランドイメージを

作り上げることができるんですよ。

相対的価値を高める6つの効果的な手法

商品の価値は比較の中で

決まるってご存知でしたか?

あなたの商品やサービスを

ライバルより魅力的に見せる方法があります。

その6つの手法が、

- 自社商品に有利な比較基準を設定する

- 競合商品の弱点を戦略的に指摘する

- 限定感を演出して希少価値を創出する

- 特典や割引で実際以上のお得感を与える

- ブランドストーリーで感情的な結びつきを作る

- 顧客の声を活用して信頼性を高める

なんですよね。

これらの方法を使うと、

お客さんの目にあなたの商品が輝いて見えます。

価値観は絶対的なものではなく、

いつも何かと比べて決まるものなんです。

この6つの手法をマスターすれば、

売上アップに繋がること間違いなし!

それでは、これから

一つずつ詳しく解説していきますね。

自社商品に有利な比較基準を設定する

比較するときの物差しを

自分に有利に選ぶことが大切です。

これができると、あなたの商品が

自然と良く見えるようになるんですよ。

例えば、

- 高額商品と比べて「お手頃」と強調する

- 機能の多さではなく使いやすさで比較する

- 業界平均より優れている点だけを取り上げる

こんな風に比較する

基準を工夫するんです。

具体的に言うと、ダイエット食品を

売るなら、普通の食事との比較で

カロリーの低さを強調するとか。

あるいは、高級時計を売るなら

耐久性や職人技を基準にして、

安い時計と差別化するとか。

実はね、人って「何と比べるか」で

同じものでも価値が全然違って見えるんです。

ここがポイントなんですが、

比較基準はお客さんが納得できる

ものじゃないといけません。

無理のある比較は逆に

信頼を失うことになるので注意してください。

だから、自社の強みを活かせる

比較基準を選ぶことが成功の鍵なんです。

競合商品の弱点を戦略的に指摘する

競合の弱点を上手に指摘すると、

あなたの商品の強みが際立ちます。

でもね、ただ批判するんじゃなくて

建設的な比較が重要なんですよ。

例えば、

- 競合品の使いにくい点を具体的に示す

- 自社製品ならその問題が解決できると伝える

- 業界の一般的な課題を指摘し

自社の解決策を提示する

このように競合との違いを

明確に示すことが大事です。

もっと具体的に言うと、

「多くのスマホはバッテリーが持たないけど、

うちの製品は2日間充電不要です」とか。

あるいは「一般的な英会話教室は

大人数制ですが、当校は少人数制で

一人ひとりに合わせた指導ができます」とか。

こういう風に言うと、

お客さんは「あ、確かに!」と思うんです。

ただし、競合を名指しで批判したり、

事実と違うことを言ったりするのはNG。

そうじゃなくて、業界の課題を

指摘しながら、自社の解決策を

提案するスタンスが好印象を与えます。

結局のところ、お客さんが抱える

問題を解決できるのが自社製品だと

示せることが最も重要なんです。

限定感を演出して希少価値を創出する

「今しか手に入らない」と思わせると、

商品の価値がグッと高まります。

人は手に入りにくいものに

魅力を感じる生き物なんですよね。

例えば、

- 期間限定の特別版を出す

- 数量限定商品を作る

- 特定の条件の人だけが買える仕組みにする

こんな風に限定感を

出すことが効果的です。

具体的には、「今月末までの

特別価格です」とか「先着100名様

限定の特典付き」という言葉。

あるいは「会員様だけの

特別セール」といった

アプローチも効果的です。

実は、限定感があると人は

「今逃したら二度とないかも」と

焦る気持ちになるんです。

でも注意したいのは、

嘘の限定感は絶対にダメ。

本当に限られた商品や

期間であることが大切です。

信頼関係を壊さない範囲で、

適切に希少価値を演出することで、

商品の魅力を高められるんですよ。

特典や割引で実際以上のお得感を与える

本体価格以上の価値を

感じさせる特典が効果的です。

お客さんは「得した!」と

思うと満足度が高まるんですよね。

例えば、

- 本体よりも特典に価値を感じさせる

- セット割引で総額を強調する

- 無料プレゼントを付ける

こういった方法で

お得感を演出できます。

具体的に言うと、「この本を

買うと通常5000円の動画講座が

無料でついてきます」とか。

または「3点買うと合計金額から

30%オフになります」といった

提案も効果的です。

面白いことに、人は「1万円の商品が

8千円」より「1万円の商品に2千円の

おまけつき」の方が得した気分になるんです。

ただし、あまりに大げさな

表現は逆効果になります。

「100万円相当のノウハウが

今だけ1万円」みたいな誇大表現は

信頼を損ねてしまいます。

結局、お客さんが「これは

お得だな」と素直に思える

バランスが大切なんです。

ブランドストーリーで感情的な結びつきを作る

あなたのブランドの物語は

商品に特別な価値を与えます。

人は理屈より感情で

動くものなんですよね。

例えば、

- 創業者の熱い想いを伝える

- 商品開発の苦労話を共有する

- 社会貢献の取り組みを紹介する

こんな風に背景を

語ることが効果的です。

具体的に言うと、「この商品は

創業者が子どものために開発した

安全なおもちゃです」とか。

あるいは「売上の一部を

環境保護団体に寄付しています」

といった取り組みの紹介も◎。

実は、同じ品質の商品でも

ストーリーがあるほうが

価値が高く感じられるんです。

ただし、作り話や誇張は

絶対にやめましょう。

真実に基づいた、心に響く

ストーリーが大切です。

お客さんとの感情的な繋がりが

できれば、価格だけでは測れない

価値を生み出すことができるんです。

顧客の声を活用して信頼性を高める

実際に使った人の体験談は

最強の説得力を持っています。

第三者の評価は自分で言うより

何倍も信頼されるものなんです。

例えば、

- 詳細なレビューを掲載する

- ビフォーアフターの写真を見せる

- 有名人や専門家の推薦を得る

このように実際の声を

活用することが重要です。

具体的には、「使い始めて

3ヶ月で10キロ痩せました」

といった具体的な成果の声とか。

または「業界の専門家○○さんも

推薦しています」といった

信頼できる人の評価も効果的です。

面白いことに、完璧な評価ばかりより

少し欠点も書かれた正直なレビューの方が

かえって信頼されるんですよ。

でも気をつけたいのは、

捏造したレビューは絶対NG。

バレたら信頼を完全に

失ってしまいます。

実際のお客さんの声を

丁寧に集めて活用することで、

商品の価値を大きく高められるんです。

相対的価値と共に高めるべき4つの要素

商品やサービスの価値は、

いつも周囲との比較で決まるんです。

この相対的価値の仕組みを

理解して活用できれば、

あなたのビジネスは

急成長する可能性があります。

そのために押さえるべき4つのポイントが、

- コンテンツの質を継続的に向上させる

- 顧客満足度を測定して改善点を見つける

- 批判を活かして商品やサービスを進化させる

- 透明性を保ちながら顧客との信頼関係を強化する

なんですね。

これらは単なる理論ではなく、

実践で成果を出すための具体策です。

お客さまがあなたを選ぶ理由を

作り出すための重要な要素なんです。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

コンテンツの質を継続的に向上させる

コンテンツの質を上げ続けることは、

相対的価値を高める最も確実な方法です。

なぜなら、質の高いコンテンツは

競合との差別化を自然と生み出すからなんですね。

例えば、

- 役立つ情報が詰まった記事

- 見やすく分かりやすい動画

- 問題解決に直結するノウハウ

こういったものを提供し続けると、

お客さまの心をつかめます。

特に大切なのは「継続的に」

という部分なんですよ。

一度だけ良いコンテンツを出しても、

長期的な信頼関係は築けません。

常に改善を重ねることで、

お客さまは「この人から買えば間違いない」

と思ってくれるようになります。

私の友人は料理のブログを始めたとき、

最初は普通のレシピしか書いていませんでした。

でも、読者からの質問に答える形で

調理のコツや失敗しないポイントを

どんどん追加していったんです。

そうしたら、半年後には

「このブログのレシピなら必ず成功する」

という評判が広がったんですよね。

だからこそ、質の向上は

一時的なものではなく、

常に意識して取り組むべき

重要な活動なんです。

顧客満足度を測定して改善点を見つける

顧客満足度を定期的に測ることは、

実は宝の山を見つけるようなものなんです。

なぜって、お客さまの声こそが

最高の改善ヒントになるからですね。

たとえば、

- アンケートで具体的な満足度を数値化する

- SNSでの反応を細かくチェックする

- 購入後のフォローアップで感想を聞く

こういった方法で、お客さまの

本音を集めることができます。

特に大事なのは、単に「満足してますか?」

と聞くだけじゃないということ。

「どの部分が良かったですか?」

「もっとこうだったらいいと思うことは?」

といった具体的な質問をすることで、

本当に価値ある情報が集まるんです。

例えば、あるオンラインショップでは

購入後3日目と10日目に自動メールで

感想を尋ねる仕組みを作りました。

すると「商品は良いけど、梱包が

過剰すぎる」という意見が多かったんです。

そこで環境に優しい最小限の梱包に

変更したところ、顧客からの評価が

さらに上がったというケースがありました。

このように、お客さまの声を

きちんと測定して活かすことが、

相対的価値を高める

確実な方法なんです。

批判を活かして商品やサービスを進化させる

批判や悪い評価って、

実はすごく価値のある情報なんです。

なぜかというと、批判は

具体的な改善点を教えてくれる

貴重なフィードバックだからなんですよね。

例えば、

- 「使いにくい」という声から使い方を見直す

- 「高すぎる」という批判から価格設定を再考する

- 「分かりにくい」という意見から説明を改善する

こういった批判は、

無料のコンサルティングのようなもの。

大切なのは、批判を

個人攻撃と受け止めないこと。

むしろ「ありがとう、

教えてくれて」という

気持ちで向き合うことです。

ある飲食店では、SNSでの

「待ち時間が長すぎる」という批判に対して、

整理券システムを導入し、

待ち時間にドリンクサービスを

始めたんですね。

すると、以前は不満だった点が

「この店は待っても価値がある」という

ポジティブな評価に変わったんです。

私自身も以前、商品の説明が

分かりにくいと批判されたことがあって。

最初は落ち込みましたが、

その意見を元に説明文を全面改訂したら

売上が1.5倍になったんですよ。

だからこそ、批判は宝物だと

考えて積極的に集めることが

ビジネス成長の近道なんです。

透明性を保ちながら顧客との信頼関係を強化する

透明性を保つということは、

お客さまとの間に壁を作らないことなんです。

これが重要な理由は、

信頼関係こそが長期的な

ビジネス成功の土台だからですね。

具体的には、

- 商品の良い点も悪い点も正直に伝える

- 問題が起きたときは隠さず素早く対応する

- 価格の内訳や理由を分かりやすく説明する

こういった姿勢が、

お客さまの心をつかみます。

特に大事なのは、

失敗したときの対応なんですよ。

完璧な人やビジネスなんて

ないわけですから、ミスは起きます。

そのときに隠したり言い訳したりせず、

「すみません、こう改善します」と

素直に対応することが信頼を生みます。

例えば、あるアパレルブランドでは

生産過程をすべて公開し、

原価や利益率まで明らかにしました。

最初は「高く見られるかも」と

心配したそうですが、結果的に

「正直な会社」という評価が広がり、

むしろファンが増えたという

事例があるんです。

私の知り合いも、商品に不具合があったとき

すぐに全顧客にメールで謝罪し、

返金対応を行いました。

するとクレームどころか

「こんな誠実な対応は初めて」と

逆に信頼を得ることができたんです。

だからこそ、透明性は

短期的には痛みを伴うこともありますが、

長期的には最大の

競争優位性になるんです。

八方美人にならない明確なポジショニング術5つ

ビジネスで成功する人は

「全員に好かれよう」とは思ってません。

むしろ明確なポジションを取って、

特定の人に刺さる戦略を取っています。

このポジショニングのコツを

マスターすれば売上が劇的に変わります。

具体的には以下の5つの方法があります。

- 商品の特徴や利点を明確にする

- 他社との差別化ポイントを強調する

- ターゲット顧客を絞り込む

- 一貫したブランドメッセージを発信する

- 商品価値を分かりやすく伝える

これらは難しく聞こえるかもしれませんが、

実は日常的に使える簡単なテクニックなんです。

ちょっとした意識の変化で

あなたの商品やサービスの魅力は倍増します。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

商品の特徴や利点を明確にする

商品の特徴や利点を明確にすることは、

お客様の理解を助ける最も基本的な方法です。

なぜなら人は理解できないものには

お金を使わないからなんですよね。

例えば、

- 「痩せる」より「1ヶ月で5kg痩せる」

- 「効果的」より「作業時間が半分になる」

- 「便利」より「スマホ1つで完結する」

こういう具体的な表現は

すぐにイメージできますよね。

特に大切なのは数字を使うこと。

「約3倍速くなります」とか

「90%の人が満足」みたいな表現です。

私の友達は手作り石鹸を売っていますが、

「保湿効果がある」と言うより

「使用後3時間経っても肌のうるおいが持続」

と伝えたら売上が2倍になったそうです。

あと気をつけたいのが、

専門用語の使いすぎです。

あなたは詳しくても、

お客様は詳しくないかもしれません。

だから「高機能フィルター搭載」より

「ホコリを99%カットする特殊フィルター」

のように言い換えた方が伝わりやすいんです。

結局のところ、お客様が

「これが何をしてくれるのか」を

一目で理解できることが大切なんです。

他社との差別化ポイントを強調する

他社との差別化ポイントを強調することは、

競合の中であなただけを選んでもらうための鍵です。

なぜって、似たような商品がたくさんある中で

「なぜあなたから買うべきか」の理由を

示せないと選ばれないからなんですね。

例えば、

- 唯一の無添加製法

- 24時間対応のサポート

- 地元の材料だけを使用

このような他社にはない

特徴を前面に出すんです。

特に効果的なのは、

「〇〇だけ」「業界初」「特許取得」

といった言葉を使うことですね。

私の知り合いのパン屋さんは、

町に10件もパン屋があるのに

「天然酵母と地元小麦だけで作る」

というポイントを強調したら

行列のできる店になりました。

でもね、差別化するときに

気をつけないといけないのは、

本当に価値のある違いを選ぶこと。

「赤い包装」とか「社長の名前が田中」

みたいな違いは誰も気にしませんよね。

お客様が「それなら買いたい!」と

思える違いを見つけることが大事です。

そして一度決めた差別化ポイントは

あらゆる場面で繰り返し伝えることで、

お客様の記憶に残るようになります。

ターゲット顧客を絞り込む

ターゲット顧客を絞り込むことは、

効果的なマーケティングの基本中の基本です。

これが大切な理由は、

全ての人に気に入ってもらおうとすると

結局誰にも刺さらなくなるからなんですよ。

たとえば、

- 「30代の共働き夫婦」

- 「初めてペットを飼う人」

- 「副業で月5万円稼ぎたい人」

こんな風に具体的に

イメージできる人を設定します。

とくに効果的なのは、

ペルソナ(架空の顧客像)を

細かく設定することです。

「佐藤さん、35歳、IT企業勤務、

趣味は読書、悩みは運動不足」

みたいに具体的に決めるんです。

私の友人は英会話スクールを経営していますが、

「英語を学びたい人」という広いターゲットから

「海外出張が多い40代ビジネスマン」に

絞ったところ、集客が楽になったそうです。

でもね、ターゲットを絞るって

ちょっと怖いですよね。

「お客さんが減るんじゃ…」

って心配になるかもしれません。

でも実は逆なんです。

絞り込むことで、その人たちに

ドンピシャの商品やメッセージを

作れるようになるんです。

結果として、その層からの

支持が強くなって売上が伸びる。

これが絞り込みの魔法なんです。

一貫したブランドメッセージを発信する

一貫したブランドメッセージを発信することは、

お客様の信頼を勝ち取る重要な戦略です。

なぜなら人は矛盾したメッセージに

不信感を抱くものだからなんですね。

例えば、

- 同じトーンの言葉遣い

- 一貫したビジュアルイメージ

- ブランドの価値観を反映した内容

こういった要素を

統一することが大切です。

特に効果的なのは、

あなたのブランドの「なぜ」を

明確にすることですね。

「なぜこの商品を作ったのか」

「なぜこのビジネスを始めたのか」

という理由が一貫していると、

人の心に響きます。

私の知り合いの自然食品店は、

「子どもたちに安全な食べ物を」という

メッセージを10年間変えずに発信し続けて、

地域で絶大な信頼を得ています。

ただし、一貫性を保つときに

注意したいのが硬直化です。

時代の変化に合わせて

表現方法は柔軟に変えつつも、

核となる価値観は変えない。

この「変えるもの」と「変えないもの」の

バランスが大切なんです。

結局のところ、お客様は

あなたの商品だけでなく、

あなたの姿勢や価値観も

含めて購入を決めるんです。

商品価値を分かりやすく伝える

商品価値を分かりやすく伝えることは、

お客様の購入決断を後押しする決め手になります。

これが重要な理由は、どんなに良い商品でも

その価値が伝わらなければ

選ばれないからなんですよね。

たとえば、

- Before/Afterを見せる

- 具体的な数字で効果を示す

- お客様の声を活用する

こういった方法で価値を

見える化することが効果的です。

特に強力なのは「ストーリー」です。

「この商品がどのように生まれたか」

「どんな問題を解決するのか」を

物語として伝えると記憶に残ります。

私の友人は高額なキッチン用品を販売していますが、

「値段が高い」と言われていたのを

「毎日使うと10年で考えると1日30円」という

伝え方に変えたら、反応が良くなったそうです。

ただし、価値を伝えるときに

気をつけたいのが誇張表現です。

「世界一」「奇跡の」などの

大げさな表現は逆に不信感を

生むことがあります。

正直に、でも魅力的に

伝えるバランスが大事なんです。

そして最も大切なのは、

お客様にとっての価値を伝えること。

「この素材がすごい」より

「この素材があなたの肌を守る」

というように、お客様目線で

価値を伝えることが成功の秘訣です。

顧客の意思決定を助ける3つの選択肢提示法

あなたの商品やサービス、

実は選択肢の出し方で売上が3倍変わります。

お客様が迷わず決断できる

選択肢の提示方法を知れば、

成約率がグンと上がって

ビジネスが加速するんです。

そのための3つのポイントが、

- 選択肢は3つ以内に絞り込む

- 各選択肢の違いを明確に示す

- おすすめプランを1つ提案する

この3つなんですね。

どれも実はシンプルなことなんですが、

多くの人が見落としがちなポイントです。

これらを意識するだけで、

お客様の「決められない」を解消できます。

それでは、具体的な方法について

詳しく解説していきますね。

選択肢は3つ以内に絞り込む

選択肢は3つ以内に絞るのが

お客様のためになるんです。

なぜなら、人間の脳は

多すぎる情報を処理できないからなんですよね。

例えば、こんな場面ありませんか?

- レストランのメニューが多すぎて決められない

- ECサイトで商品が多すぎて比較疲れする

- サブスクの料金プランが複雑で頭が混乱する

このような状況に

お客様を追い込んでいませんか?

これは「選択肢過多症候群」

とも呼ばれる現象なんです。

心理学では「決定麻痺」という

状態を引き起こすことが分かっています。

実は、選択肢が4つ以上になると

お客様の脳は「比較疲れ」を起こして、

「もういいや、やめとこう」と

購入をやめてしまうことが多いんです。

だからこそ、選択肢は

シンプルに3つ以内に絞りましょう。

ちなみに、Appleが新製品を

3種類のモデルに絞っているのも、

Amazonが「おすすめ商品」を

3つほど表示するのも理由があるんですよ。

選択肢を絞ることは、

実はお客様への最大の思いやりなんです。

各選択肢の違いを明確に示す

選択肢の違いは、

一目で分かるように示すことが大切です。

これをしないと、せっかく選択肢を

絞っても意味がなくなっちゃうんですよね。

例えば、

- 料金の違いだけでなく、得られる価値の違い

- 初心者向け・中級者向け・上級者向けの区別

- 基本機能・標準機能・プレミアム機能の違い

こういった区分けをハッキリ

させることが重要なんです。

「ライト」「スタンダード」「プレミアム」

といった名前をつけるだけでは不十分。

それぞれのプランが「誰のため」で

「どんな問題を解決するか」を

明確に伝えることが

選択を助けるポイントになります。

たとえば、Netflixの料金プランは

「画質」と「同時視聴台数」という

分かりやすい軸で

違いを表現していますよね。

これにより「自分は高画質にこだわるから

プレミアムプランだな」と

お客様が自分で判断

できるようになるんです。

また、比較表を使って

視覚的に違いを示すのも効果的です。

お客様は「自分に合った選択肢」を

見つけられると安心するので、

違いを明確にすることで

購入への不安を取り除けるんです。

おすすめプランを1つ提案する

最後に大切なのは、

あなたがおすすめするプランを明示すること。

なぜなら、多くのお客様は

「プロに選んでほしい」と思っているからです。

例えば、

- 「一番人気」のラベルをつける

- 「当店おすすめ」と明記する

- 「初めての方にはこちら」と案内する

こうした小さな工夫が

お客様の決断を後押しするんです。

実際に、レストランのメニューで

「シェフのおすすめ」と書かれた料理は

注文率が3倍以上になる

というデータもあるんですよ。

これは「選ぶ責任」を

一部肩代わりしてあげることになります。

お客様は「もし失敗しても

おすすめだったから仕方ない」と

心理的な保証を

得ることができるんです。

でも注意点としては、

おすすめプランは本当に多くの人に

合うものを選ぶことが

誠実な対応になります。

例えば、私が運営するオンライン講座では

3つのプランを用意していますが、

「まずはここから始めてみてください」と

中間のプランを推奨しています。

これにより初心者の方でも

安心して始められると好評なんです。

おすすめプランを明示することは

お客様への親切であり、

最終的な購入決定を

サポートする重要な要素なんです。

お客様の幸せを最優先にする4つの実践方法

お客様の幸せを最優先に考えると、

あなたのビジネスは自然と成長します。

これからお伝えする方法を実践すれば、

お客様からの信頼が格段に高まりますよ。

その4つの方法が、

- お客様の本当の悩みを聞き出す

- 商品購入後の未来像を具体的に描く

- 批判を恐れずに本音のアドバイスをする

- 長期的な関係構築を目指す

なんです。

これらはどれも簡単そうに見えて、

実はしっかり意識しないとできないものです。

でも大丈夫、この記事を読めば

すぐに実践できるようになりますよ。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

お客様の本当の悩みを聞き出す

お客様が表面上で話す悩みは、

実は本当の悩みではないことが多いんです。

その奥にある本音を引き出せると、

最適な提案ができるようになります。

例えば、

- 「安い商品が欲しい」と言っても

本当は品質を求めている - 「機能が多い方がいい」と言っても

使いやすさを求めている - 「すぐに結果が欲しい」と言っても

安心感を求めている

こんな風に、言葉の裏には

本当の気持ちが隠れているんですよね。

お客様が「価格が高い」と言ったとき、

実は「この価格に見合う価値を感じられない」

という意味かもしれません。

だからこそ、「なぜそう思うのですか?」

と掘り下げる質問が大切なんです。

質問するときのコツとしては、

オープンクエスチョンを使うことです。

「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、

「どのような点が気になりますか?」

のような開かれた質問をしましょう。

そうすると、お客様は自分の言葉で

本当の悩みを話してくれるようになります。

本当の悩みがわかれば、

的確な解決策を提案できるんです。

商品購入後の未来像を具体的に描く

お客様が本当に欲しいのは商品そのものではなく、

その商品がもたらす未来なんです。

具体的な未来像を示すことで、

お客様は自分の決断に自信を持てるようになります。

たとえば、

- この掃除機を使えば、休日の掃除時間が半分になる

- このスキルを身につければ、年収が30%アップする

- このサプリを飲めば、朝の目覚めがスッキリする

このように具体的なイメージを

描いてあげることが大切です。

「この商品を使うと、朝の準備時間が

10分短縮されますよ」というのは、

抽象的な「便利です」より説得力があります。

さらに具体的に言うと、

「この10分で、お子さんとゆっくり

朝ごはんを食べられますよ」と伝えれば、

より鮮明なイメージが湧きますよね。

ここで大事なのは、お客様の価値観に

合わせた未来像を描くことです。

時間を大切にする人には時間の節約を、

家族を大切にする人には家族との時間を、

というように個別化することがポイントです。

お客様が「これがほしい!」と思える

具体的な未来像を一緒に描きましょう。

批判を恐れずに本音のアドバイスをする

お客様のためを思うなら、

時には「NO」と言う勇気も必要です。

本当にお客様の幸せを考えるなら、

都合の良いことだけを言ってはいけません。

例えば、

- 予算オーバーの商品をすすめない

- 必要のない機能の付いた高額商品を勧めない

- お客様の状況に合わない提案をしない

こういった誠実な対応が、

長い目で見ると信頼関係を築きます。

お客様が「この最上位モデルがいい」と言っても、

使わない機能にお金を払うのはもったいないと

正直に伝えることもあります。

そうすると、一時的な売上は下がるかもしれませんが、

「この人は本当に自分のことを考えてくれている」

という信頼を得られるんです。

この信頼こそが、

長期的なビジネスの基盤になります。

ただし、注意点としては、

批判するだけでなく必ず代替案を示すこと。

「それはおすすめできませんが、

こちらの方が目的に合っていますよ」

という形で提案すると良いでしょう。

本音のアドバイスは短期的には売上を

下げるかもしれませんが、長期的には

必ず信頼という形で返ってきます。

長期的な関係構築を目指す

一回の取引で終わらせるのではなく、

お客様との長い付き合いを考えましょう。

長期的な関係を築けば、

お互いにとって大きな価値が生まれます。

具体的には、

- 購入後のフォローアップをしっかり行う

- 定期的に役立つ情報を提供する

- お客様の変化するニーズに合わせて提案する

このような継続的なケアが

信頼関係を深めていきます。

例えば商品を購入した1週間後に

「使い心地はいかがですか?」と

連絡するだけでも印象が変わります。

さらに、「こんな使い方もありますよ」と

新しい活用法を教えてあげれば、

お客様は「自分のことを覚えていてくれた」と

嬉しく感じるものです。

また、お客様の記念日や

特別な日に合わせた提案も効果的です。

例えば、購入から1年経ったら

「メンテナンスの時期ですよ」と

お知らせするなど、お客様のことを

考えた連絡が大切なんです。

このような長期的な視点で関係を築くと、

お客様はあなたのファンになり、

周りの人にも紹介してくれるようになります。

一時的な売上より、長期的な関係こそが

ビジネスの本当の成功につながるんです。

売上アップに直結するポジショニング戦略の成功事例3選

ポジショニング戦略が優れた企業は、

競合と一線を画して市場で輝いています。

これから紹介する成功事例を学べば、

あなたのビジネスも大きく変わるでしょう。

その3つの企業とは、

- Apple

- MUJI

- Tesla

これらの企業はそれぞれ異なる市場で、

独自のポジショニングを確立しています。

どの企業も「八方美人」にならず、

明確な立場を取っているんです。

それぞれの成功の秘密について、

詳しく見ていきましょう。

Apple

Appleは「シンプルで美しい、

高品質なテクノロジー」を貫いています。

この明確なポジショニングこそが、

彼らの驚異的な成功の秘訣なんです。

例えば、

- 製品ラインナップが非常に絞られている

- 「Think Different」という一貫したメッセージ

- 高価格帯に位置づけながらも大量販売を実現

Appleは選択肢を極限まで減らし、

お客様の決断を容易にしています。

iPhoneのモデルも数種類に限定し、

顧客が迷わないよう配慮しているんですね。

さらに興味深いのは、Appleストアの

店舗デザインや接客スタイルまで、

すべてが「シンプルで美しい」という

ブランドポジショニングと一致しています。

だからこそ、高価格でも

多くの人が喜んで購入するんです。

お客様は「高くても価値がある」と

感じるからこそ財布を開くんですよね。

Appleのポジショニングは

明確で一貫性があるからこそ、

世界で最も価値のある企業の

一つになれたんです。

MUJI

MUJIは「無印良品」という名前のとおり、

「必要十分で無駄のない価値」を提供しています。

このポジショニングがあるからこそ、

世界中で愛されるブランドになったんです。

例えば、

- ロゴや派手な装飾を排除した製品デザイン

- 環境に配慮した素材選び

- 「ちょうどいい」品質と価格設定

MUJIは「必要なものだけを、

必要なだけ」という哲学を貫いています。

商品パッケージも極力シンプルにして、

無駄なコストを削減しているんですね。

面白いのは、MUJIが扱う商品の

幅広さにもかかわらず、

文房具から家具、食品、衣類まで

すべてが同じ価値観で統一されていること。

これって実はすごく難しいことなんですよ。

お客様はMUJIの店に入れば、

「ここにあるものは無駄がない」と

安心して買い物ができるんです。

MUJIのポジショニングは

「八方美人」とは真逆で、

「これが私たちの価値観です」と

はっきり示しているからこそ成功したんです。

Tesla

Teslaは「持続可能なエネルギーの未来を

今から実現する」というポジションを取っています。

このビジョンが明確だからこそ、

自動車業界に革命を起こせたんですね。

例えば、

- 電気自動車のみに特化

- 高級車市場からのスタート戦略

- 直販モデルによる顧客体験の統一

Teslaはガソリン車との共存や

ハイブリッド路線を選ばず、

完全な電気自動車だけを

作ると決めたんです。

最初は高級車市場に絞ることで、

新技術の開発コストを回収しながら、

徐々に手頃な価格の車種へと

展開していったんですよね。

特に興味深いのは、従来の

ディーラーシステムを使わず、

自社で販売網を構築したこと。

これによって顧客体験を

完全にコントロールできるように

なったんです。

Teslaの成功は「電気自動車こそが

未来だ」という明確な立場があったからこそ。

多くの批判もありましたが、

お客様の将来の幸せを優先する

姿勢を貫いたことが、

今の成功につながったんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 選択肢は3つ以内に絞ると顧客の決断力が高まり、成約率が上がる

- 「誰にでも合う商品」より「特定の人に最適な商品」と伝える方が効果的

- 比較表や違いを明確にすることで、顧客の意思決定プロセスが簡略化される

- 限定感や希少性を演出すると「今買わないと損」という心理が働く

- 相対的価値設定で「なぜこの価格なのか」を納得させることが重要

- 顧客レビューや第三者の評価は強力な購買動機になる

- 「おすすめプラン」を明示することで顧客の選択不安を軽減できる

- 商品購入後の具体的な未来像を示すと、顧客は決断しやすくなる

- 批判を恐れず本音のアドバイスをすることで長期的な信頼関係が構築できる

- 一貫したブランドメッセージとポジショニングが顧客の記憶に残る

まとめ

選択肢を減らすことで顧客の購買決断を促進する方法について詳しく解説してきました。

この記事のポイントをまとめると、人は選択肢が多すぎると「決断疲れ」を起こし、何も選ばずに去ってしまうということです。

だからこそ、選択肢を3つ以内に絞り、それぞれの違いを明確に示すことが大切なんです。

また、相対的価値設定で「なぜこの商品がこの価格なのか」を納得させることも重要です。

単に「良い商品です」と言うのではなく、競合との明確な差別化ポイントを示し、お客様にとっての具体的なメリットを伝えましょう。

成功企業の事例からも分かるように、八方美人にならず、明確なポジショニングを取ることが長期的な成功につながります。

Appleは「シンプルで美しい高品質なテクノロジー」、MUJIは「必要十分で無駄のない価値」、Teslaは「持続可能なエネルギーの未来」という明確な立場を取っています。

あなたのビジネスも、「誰のための」「どんな価値を持つ」商品やサービスなのかを明確にしてみてください。

そして最後に忘れてはならないのは、お客様の幸せを最優先にするということ。

時には売上を犠牲にしても、お客様にとって本当に良い選択を提案することが、長期的な信頼関係につながります。

この記事で紹介した方法を実践すれば、お客様は迷わず購入を決断し、あなたのビジネスの売上と利益率は確実に向上するでしょう。

さあ、今日からあなたも「選択肢を潰す」戦略で、顧客の背中を優しく押してあげてください。

よくある質問

商品の選択肢はいくつくらいに絞るのが最適ですか?

3つ以内に絞るのがベストです。心理学の研究でも、3〜7個が最も決断しやすいとされていますが、特に3つが理想的です。選択肢が多すぎると「選択疲れ」を起こし、お客さんが「もういいや、やめとこう」と購入をやめてしまうことがよくあります。Appleが新製品を3種類のモデルに絞っているのも理由があるんですよ。

お客さんの本当の悩みを聞き出すにはどうすればいいですか?

オープンクエスチョンを使うことがポイントです。「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、「どのような点が気になりますか?」のような開かれた質問をしましょう。お客さんが「価格が高い」と言ったとき、実は「この価格に見合う価値を感じられない」という意味かもしれません。「なぜそう思うのですか?」と掘り下げると、本音が見えてきますよ。

商品の相対的価値を高める簡単な方法はありますか?

比較対象を工夫することが一番簡単です。例えば「1日たった166円で使えます」のように、大きな金額を小さな単位に分解したり、「他社製品より30%長持ちします」のように具体的な数字で比較すると効果的です。また、「この講座で学べるスキルは年収100万円アップにつながります」のように、得られる価値と価格のバランスで伝えると、お客さんは「お得だ」と感じやすくなりますよ。

商品の差別化ポイントを見つけるコツはありますか?

お客さんが「これなら買いたい!」と思える違いを見つけることが大切です。「唯一の無添加製法」「24時間対応のサポート」「地元の材料だけを使用」のように、他社にはない特徴を探しましょう。特に「〇〇だけ」「業界初」「特許取得」といった言葉は効果的です。ただし、「赤い包装」のような誰も気にしない違いではなく、本当に価値のある違いを選ぶことがポイントです。

限定感を出すときの注意点はありますか?

嘘の限定感は絶対にNGです。「期間限定」「数量限定」「先着〇〇名様」などの表現は、本当に限られた商品やサービスに使うからこそ効果があります。一度でも嘘だとバレると信頼を完全に失ってしまいます。本物の限定感があれば「今買わないと損」という気持ちが自然と生まれ、購買意欲が高まるので、正直に限定感を演出することが大切です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。