このノウハウについて

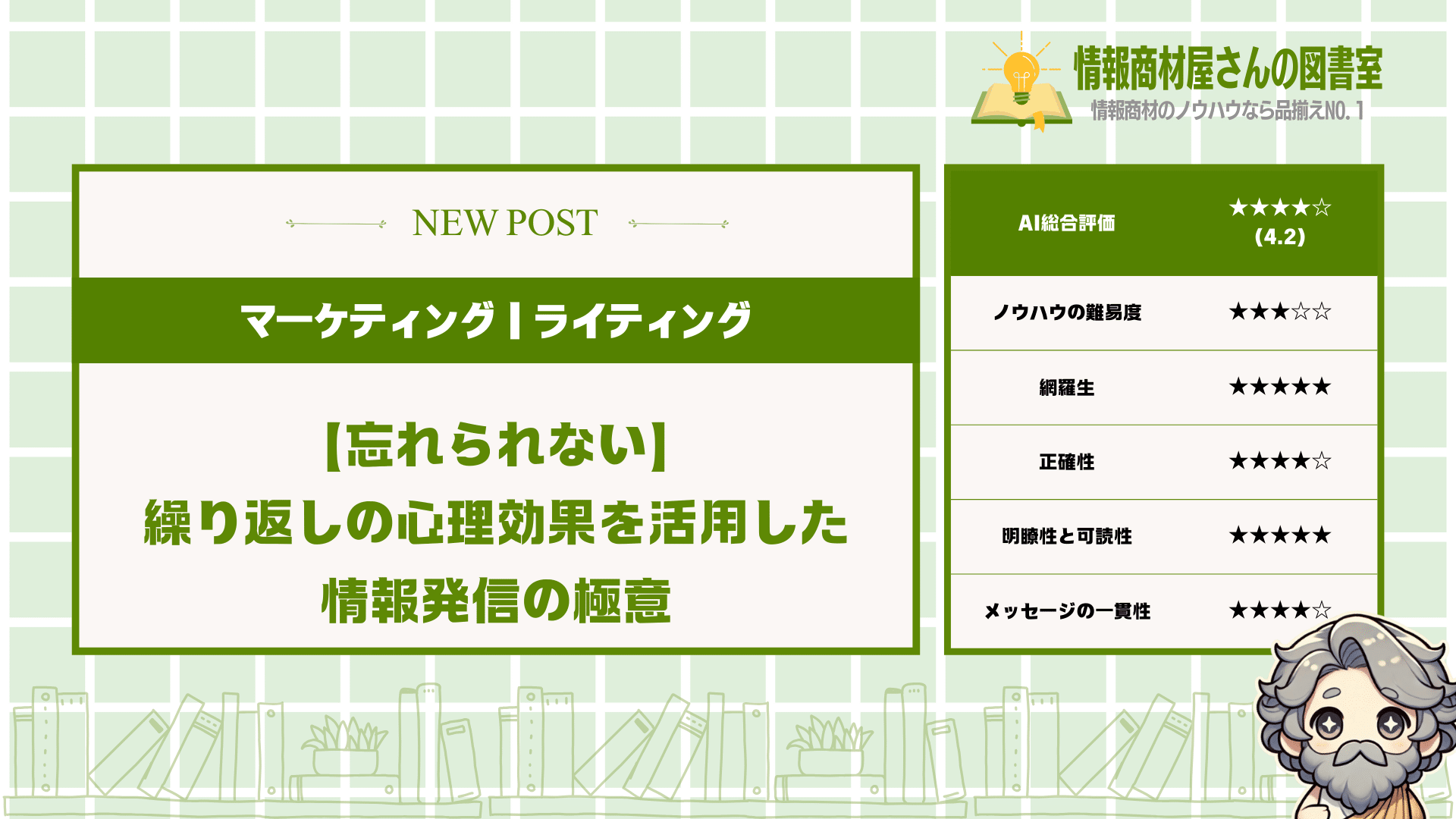

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は情報の繰り返しについて非常に実践的なノウハウを提供しています。読者はこの記事を読むことで、なぜ情報を繰り返す必要があるのか理解し、効果的な繰り返し方法を身につけることができます。特に印象的なのは具体例が豊富で、すぐに実践できる点です。繰り返しの心理効果から具体的なテクニックまで幅広く網羅されており、コミュニケーションスキルを向上させたい方にとって宝の山となる内容です。この知識を活用すれば、ビジネスでもプライベートでも、あなたの言葉が相手の心に深く届くようになるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●何度説明しても相手に伝わらない…

●大事な情報なのに、すぐに忘れられてしまう

●効果的に情報を記憶に残す方法が知りたい

あなたが一生懸命伝えた情報、実はほとんどの人は忘れています。

これは相手が悪いわけでも、あなたの説明が下手なわけでもありません。

人間の脳は新しい情報を忘れるようにできているのです。

実際、エビングハウスの忘却曲線によれば、人は新しく学んだ情報の約80%を24時間以内に忘れてしまうと言われています。

この記事では、そんな「忘れる脳」に効果的に情報を届ける「繰り返しの技術」を徹底解説します。

なぜ繰り返しが必要なのか、どうすれば効果的に繰り返せるのか、そして具体的な実践方法まで、科学的根拠に基づいて紹介します。

この記事を読めば、あなたの伝えたいことが確実に相手の記憶に残り、行動につながるようになります。

ビジネスでもプライベートでも使える、情報の伝え方の基本を身につけましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 情報を繰り返す必要がある5つの科学的理由

- 記憶に残る情報発信のための7つの効果的な方法

- 人を行動させる繰り返しコミュニケーションの6ステップ

- 繰り返しを使いこなす世界的企業の成功事例

- 読者を飽きさせない繰り返し表現の具体的テクニック

情報の繰り返しが必要な5つの理由

あなたが一生懸命伝えた情報、

ほとんどの人は忘れています。

この記事を読めば、なぜ情報を

繰り返す必要があるのか分かります。

- 人間の脳は新しい情報を忘れやすいから

- エビングハウスの忘却曲線に基づく記憶の衰退が起こるから

- 一度の説明では理解度が低いことが実証されているから

- 顧客は想像以上に内容を把握していないから

- 重要な情報でも繰り返さないと定着しないから

これらの理由を知ることで、

情報発信の効果が劇的に上がります。

いくら素晴らしい内容でも、

相手の記憶に残らなければ意味がありません。

それでは、なぜ繰り返しが

必要なのか詳しく見ていきましょう。

人間の脳は新しい情報を忘れやすいから

人間の脳は新しく入ってきた情報を

すぐに忘れてしまう特性があります。

これは私たちの脳が生まれながらに

持っている仕組みなんですよね。

例えば...

- 昨日聞いた話の詳細を思い出せない

- 新しい人の名前をすぐ忘れてしまう

- 本を読んでも内容が頭に残らない

こんな経験は

誰にでもあるはずです。

特に初めて聞いた情報は

脳に定着しづらいんです。

私も先日、友達から聞いた

おすすめのお店の名前を忘れてしまって。

「あれ、なんて名前だったっけ?」と

思い出せず、結局聞き直しました。

脳は情報の洪水から自分を守るために、

必要ないと判断した情報を捨てるんです。

だからこそ、大切な情報は

何度も繰り返し伝える必要があります。

人間の脳はそういう仕組みだから、

繰り返しが絶対に必要なんですよ。

エビングハウスの忘却曲線に基づく記憶の衰退が起こるから

忘却曲線というのは、

時間経過と共に記憶が薄れていく法則のことです。

これは科学的に証明されていて、

無視できない事実なんですよね。

たとえば...

- 学んだ内容は1時間後に56%忘れる

- 1日後には約70%忘れてしまう

- 1週間後には約90%が記憶から消える

こんな風に、時間が経つほど

記憶はどんどん薄れていきます。

特に新しく学んだことは

あっという間に忘れてしまうんです。

私が大学受験の時、一夜漬けで勉強した内容は

試験が終わった瞬間に頭から消えました。

でも、毎日少しずつ復習した科目は

今でも基本的な内容を覚えています。

この違いは、繰り返し学習したかどうかで

決まるんですよね。

忘却曲線は避けられないからこそ、

大切な情報は定期的に繰り返す必要があるんです。

一度の説明では理解度が低いことが実証されているから

一回だけの説明では、

ほとんどの人が内容を十分に理解できません。

これは多くの研究で

証明されていることなんですよ。

例えば...

- 一度の説明での理解度は約20%程度

- 3回繰り返すと理解度が60%に上がる

- 5回以上の繰り返しで90%以上の理解度になる

このように、繰り返しの回数と

理解度には明確な関係があります。

特に複雑な内容ほど、

繰り返しが重要になってくるんです。

私も料理のレシピを一度見ただけでは

うまく作れなかったけど、

3回目くらいからは見なくても

作れるようになりました。

これって、まさに繰り返しの効果ですよね。

だから、大切なことを伝えるときは

一度だけでなく何度も伝える必要があるんです。

一度の説明だけでは理解度が低いのは

科学的な事実なんですよ。

顧客は想像以上に内容を把握していないから

多くの人は、顧客が自分の話を

しっかり理解していると思い込んでいます。

でも実際は、顧客の理解度は

想像以上に低いことが多いんですよね。

たとえば...

- 説明した内容の80%は翌日には忘れられている

- 重要ポイントでも半分以上が記憶に残らない

- 顧客自身も「理解した」と思い込んでいることが多い

こういった現実を

知っておく必要があります。

特に商品やサービスの説明は、

相手にとって初めての情報だらけです。

先日、新しいアプリの使い方を

友達に説明したんですが、

「分かった」と言ったのに

翌日には「どうやるんだっけ?」と

聞かれてしまいました。

これは珍しいことではなく、

むしろ普通のことなんです。

だからこそ、重要なポイントは

何度も繰り返し伝える必要があります。

顧客は思っている以上に

内容を把握していないんですよ。

重要な情報でも繰り返さないと定着しないから

どんなに重要な情報でも、

繰り返さなければ人の記憶に残りません。

これは情報の価値とは関係なく、

人間の脳の仕組みなんですよね。

例えば...

- 命に関わる重要な注意事項でも忘れられる

- 利益につながる情報でも一度では記憶に残らない

- 感動した内容でも時間と共に薄れていく

このように、情報の重要性と

記憶の定着は別問題なんです。

私も健康診断で医師から

重要なアドバイスをもらったのに、

家に帰ると「何て言われたっけ?」と

思い出せなくなったことがあります。

重要だと分かっていても

人は忘れてしまうんです。

そのため、本当に大切な情報ほど

繰り返し伝える必要があります。

重要な情報でも繰り返さないと

定着しないのは避けられない事実なんですよ。

効果的な情報の繰り返し方法7つ

あなたが何度も同じことを言ってるのに、相手がまったく覚えてないことってありませんか?

これって実は脳の仕組みからくる自然なことで、効果的な伝え方を知れば解決できるんです。

情報を確実に相手に届ける7つの方法は、

- 同じ内容を異なる表現で伝える

- 視覚・聴覚・体験など複数の感覚を使う

- 定期的な間隔で情報を再提示する

- 要点をまとめたリマインダーを送る

- 質問形式で内容を振り返る機会を作る

- ストーリーに組み込んで印象づける

- 実践的な例を交えて具体化する

これらの方法を組み合わせれば、あなたの伝えたいことがしっかり相手の記憶に残ります。

人間の脳は忘れるようにできているから、繰り返しが大事なんですよね。

それでは、それぞれの方法について詳しく解説していきますね。

同じ内容を異なる表現で伝える

同じ内容でも言い方を変えると、相手の理解度がぐんと上がります。

これは脳が新しい情報として捉え直すことで、記憶の定着率が高まるからなんですよ。

例えば、

- 専門用語と日常語の両方で説明する

- 図解と文章の両方で伝える

- 具体例と抽象的な説明を使い分ける

このように様々な角度から同じ内容を伝えることで、相手の脳に複数の経路で情報が入っていきます。

たとえば「これは重要です」と言うだけでなく、「これを知らないと後で困ることになりますよ」と言い換えるだけでも効果が違うんです。

言葉の選び方一つで、相手の反応がまったく変わることも珍しくありません。

ここで大切なのは、単に繰り返すだけではなく、表現を工夫することなんですね。

同じ言葉の繰り返しだと「またか」と思われがちですが、表現を変えると「新しい情報」として受け取ってもらえるんです。

だからこそ、伝えたい内容は最低でも3回、異なる言い方で伝えてみてください。

視覚・聴覚・体験など複数の感覚を使う

複数の感覚を使うと、情報の記憶率が格段に上がります。

なぜなら、脳の異なる部位が活性化して、記憶の定着経路が増えるからなんですよ。

たとえば、

- 聞くだけでなく、見せる

- 説明だけでなく、実際にやってみせる

- 図や写真と音声を組み合わせる

こうした方法を使うと、相手の脳に多角的に情報が入っていきます。

特に動画とテキスト、音声と画像など、異なるメディアを組み合わせると効果的です。

例えば料理のレシピは、文章だけより、写真付きの方が分かりやすいですよね。

さらに動画で手順を見せると、もっと理解しやすくなります。

人によって得意な情報の受け取り方は違うんです。

視覚優位の人、聴覚優位の人、体験から学ぶ人など様々です。

だから複数の感覚を使った情報提供をすれば、より多くの人に確実に届けられるんですね。

複数の感覚を使った情報伝達は、記憶の定着率を何倍にも高める効果があります。

定期的な間隔で情報を再提示する

タイミングを考えて情報を繰り返すと、記憶の定着率が驚くほど上がります。

これはエビングハウスの忘却曲線という研究でも証明されていて、人は情報を得た直後から急速に忘れていくんです。

例えば、

- 1日後に1回目の復習

- 1週間後に2回目の復習

- 1ヶ月後に3回目の復習

このように間隔を空けて情報を再提示すると、脳に「これは大事な情報だ」と認識させることができます。

特に学習アプリなどでは、この間隔反復法が効果的に使われているんですよ。

例えば語学アプリのDuolingoは、覚えにくい単語を計算された間隔で再提示してくれます。

これって本当に効果的なんです。

一度に何度も繰り返すより、間隔を空けて繰り返す方が記憶に残りやすいんですよね。

だから大切な情報は、計画的に「思い出させる機会」を作ることが重要です。

定期的な間隔での情報再提示は、最小の労力で最大の記憶効果を得る秘訣なんです。

要点をまとめたリマインダーを送る

要点だけをまとめて送ると、相手は「あ、これが大事なんだ」と認識します。

長い説明の後に要点をまとめることで、情報の優先順位が明確になるんですよね。

例えば、

- 「今日のポイントは3つ」と冒頭で言う

- 「特に覚えておいてほしいのは」と強調する

- メールの最後に「重要事項まとめ」を入れる

こういったリマインダーは、相手の記憶に残りやすくなります。

特にビジネスの場面では、会議の後に要点メールを送ると効果的なんです。

「さっきの会議で決まったことは、〇〇と△△の2点です」というシンプルなメッセージが記憶を強化します。

情報過多の時代だからこそ、要点を絞ることが大切なんですよね。

人間の脳は一度に処理できる情報量に限りがあります。

だから重要なことを3つ程度に絞って伝えると、記憶に残りやすくなるんです。

要点をまとめたリマインダーは、情報の海の中で灯台のような役割を果たします。

質問形式で内容を振り返る機会を作る

質問を投げかけると、相手は能動的に情報を思い出そうとします。

これが単なる繰り返しより効果的な理由は、脳が情報を検索して取り出す作業をするからなんです。

例えば、

- 「先ほどの3つのポイント、覚えていますか?」

- 「この方法のメリットは何だったでしょう?」

- 「なぜこの手順が重要だったか説明できますか?」

このような質問は、相手の脳に積極的に情報を呼び起こさせます。

テストや小テストが学習に効果的なのも、このためなんですよね。

例えば授業の最後に「今日学んだことで最も重要だと思ったのは?」と質問すると、生徒は内容を整理して記憶します。

質問は相手に「考える機会」を与えるんです。

受け身で聞くだけより、自分で答えを出す方が記憶に残りやすいのは当然ですよね。

だからこそ、情報を伝えた後には必ず質問の機会を作るようにしましょう。

質問形式での振り返りは、記憶の定着を促す最も効果的な方法の一つです。

ストーリーに組み込んで印象づける

物語の形で情報を伝えると、驚くほど記憶に残ります。

これは人間の脳がストーリー形式の情報を処理しやすいように進化してきたからなんですよ。

例えば、

- 成功事例を物語として伝える

- 問題解決の過程をドラマチックに描写する

- 自分の経験談として情報を組み込む

こうしたストーリーテリングは、情報に感情を結びつけます。

例えば「この商品は防水性能が高いです」と言うより、「大切な書類を持って走っていたら突然の雨。でもこのカバンのおかげで中身は無事でした」と伝える方が印象に残りますよね。

ストーリーには起承転結があるので、脳が情報を順序立てて整理しやすいんです。

感情を伴う情報は特に記憶に残りやすいという研究結果もあります。

だからこそ、単なる事実の羅列ではなく、物語として情報を組み立てることが効果的なんです。

ストーリーに組み込まれた情報は、単なる事実より5倍以上も記憶に残りやすいと言われています。

実践的な例を交えて具体化する

抽象的な説明だけでなく、具体例を示すと理解度が格段に上がります。

これは脳が具体的なイメージと結びつけることで、情報を処理しやすくなるからなんです。

例えば、

- 「効率的な方法」と言うだけでなく実際の時間短縮例を示す

- 「コスト削減」と言うだけでなく実際の節約額を示す

- 「使いやすい」と言うだけでなく具体的な使用シーンを描写する

こうした具体例は、抽象的な概念を現実のものとして捉えやすくします。

「この方法で作業時間が30%減りました」という具体的な数字の方が「効率的です」より説得力がありますよね。

実際の例を挙げることで、相手はその情報を自分の状況に当てはめやすくなります。

「あの人ができたなら、私もできるかも」と思わせることが大切なんです。

特に難しい概念を説明するときは、身近な例えを使うと効果的です。

例えば「クラウドストレージは本棚のようなもの」というたとえは、技術に詳しくない人にも分かりやすいですよね。

実践的な例を交えた説明は、情報の理解と記憶の両方を促進する最強の方法です。

繰り返しコミュニケーションで避けるべき4つの失敗

伝えたいことが相手に届かない…

そんな経験ありませんか?

実は繰り返しの方法を

間違えているだけかもしれません。

避けるべき失敗は次の4つです。

- 単調な繰り返しで退屈させる

- 相手の理解度を確認せずに進める

- 情報量が多すぎて消化不良を起こす

- 繰り返しの頻度やタイミングを誤る

これらを知っておくだけで、

伝わりやすさが格段に上がりますよ。

人は重要な情報でも忘れやすいので、

正しい繰り返し方が大切なんです。

では、どんな失敗があるのか

詳しく見ていきましょう。

単調な繰り返しで退屈させる

同じ言葉で何度も繰り返すと、

相手は急速に興味を失ってしまいます。

これは人間の脳が新鮮さを

求める性質があるからなんですよ。

例えば、こんな状況ありませんか?

- 同じセリフを何度も言われてうんざりした

- 同じ説明を繰り返されて集中力が切れた

- マンネリ化した会議で居眠りしそうになった

特に職場での朝礼や会議で、

「今日も同じ話か…」と思うと、

頭に入ってこなくなりますよね。

子どもに勉強を教えるときも同じで、

「さっきと同じ説明じゃわからない」

って言われた経験ありませんか?

大切なのは表現を変えることです。

同じ内容でも言い方を変えるだけで、

脳は「新しい情報」と認識するんです。

だから繰り返すときは、

言葉や例え話を変えてみる。

そうすれば相手は飽きずに、

むしろ理解が深まるんですよ。

相手の理解度を確認せずに進める

一方的に話を進めるのは、

コミュニケーションの大きな落とし穴です。

相手がどこまで理解しているか

わからないまま話すのは危険なんです。

よくある失敗例を見てみましょう:

- 質問する機会を与えずに長々と説明する

- 「わかった?」と聞くだけで深く確認しない

- 相手の表情や反応を見ずに話し続ける

私も先日、新しいアプリの使い方を

母に教えていたんですが、

「わかった?」と聞いただけで次に進んでしまいました。

結局、後で「やっぱりわからない」と

言われて最初からやり直すことに…。

もっと効果的なのは、

相手に内容を要約してもらったり、

実際にやってみてもらうことなんです。

例えば「今説明したことを

あなたの言葉で言ってみてくれる?」

と聞いてみるといいですよ。

理解度を確認しながら進めることで、

無駄な繰り返しを減らせるし、

本当に必要な部分だけ丁寧に説明できます。

情報量が多すぎて消化不良を起こす

一度にたくさんの情報を

詰め込みすぎると逆効果なんです。

人間の脳には処理能力に

限界があるからなんですよね。

こんな経験ありませんか?

- 長い説明を聞いて最後には何が言いたいか忘れる

- マニュアルが分厚すぎて読む気が失せる

- 会議で多すぎる議題に頭がパンクする

先日、私はスマホの設定方法を

祖父に教えようとしたんですが、

一気に10個の機能を説明してしまいました。

結果、祖父は混乱して

「もういいよ」と投げ出してしまいました。

次の日、3つだけに絞って

教えたところ、すんなり覚えてくれたんです。

情報は小分けにして、

消化しやすい量に調整することが大切。

「今日はここまで」と区切りをつけて、

次回に続きを教えるくらいの

余裕があるといいんですよ。

そうすれば相手も余裕を持って

情報を受け取れるようになります。

繰り返しの頻度やタイミングを誤る

繰り返しの間隔が不適切だと、

せっかくの情報も定着しないんです。

これはエビングハウスの忘却曲線という

心理学の法則に関係しているんですよ。

次のような失敗パターンがあります:

- 必要ないときに繰り返して煩わしく感じさせる

- 長すぎる間隔で繰り返し、すでに忘れられている

- 実践するタイミングと情報提供のタイミングがずれている

たとえば学校の授業で、

1か月前に習った内容をテスト前日に

「覚えてる?」と聞かれても困りますよね。

私も英語の勉強をしていたとき、

新しい単語を覚えたのに、

次に復習したのは3週間後でした。

案の定、ほとんど忘れていて

最初からやり直すハメに...。

理想的なのは、記憶が薄れ始める

タイミングで繰り返すことなんです。

最初は短い間隔(数時間~1日)で、

徐々に間隔を広げていく(3日後、1週間後、1か月後)。

このように計画的に繰り返すと、

情報が長期記憶に定着しやすくなります。

タイミングを見極めた繰り返しが、

効果的なコミュニケーションの

秘訣なんですよ。

記憶に残る情報発信のための3つのテクニック

情報を記憶に残すには、

実は特別なテクニックがあるんです。

このテクニックを使えば、

あなたの伝えたいことが相手の心に刻まれます。

その3つが、

- チャンク化して情報を整理する

- 感情を動かすエピソードを組み込む

- 受け手が主体的に参加できる仕組みを作る

なんですよね。

これらは脳科学的にも効果が

証明されているテクニックです。

人間の脳は特定のパターンで

情報を記憶しやすくなるんですよ。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきます。

チャンク化して情報を整理する

チャンク化とは、情報を

小さなかたまりに分けることです。

人の脳は一度に覚えられる情報量が

限られているから必要なんですよね。

例えば、

- 長い電話番号を区切って覚える

- 買い物リストをカテゴリー別にする

- 勉強内容を項目ごとに分ける

こういった方法で

情報を整理するんです。

特に電話番号なんかは、

「090-1234-5678」というように

3つのチャンクに分けると覚えやすいですよね。

もし「09012345678」と

区切りなしで覚えようとしたら

かなり大変だと思いませんか?

このチャンク化のコツは、

関連する情報をまとめることなんです。

例えば料理のレシピを教えるなら、

「材料」「下準備」「調理手順」「仕上げ」

といった具合に分けるとわかりやすい。

情報が整理されていると、

脳が処理しやすくなるんですよ。

だからこそ、伝えたい内容は

必ずチャンク化して伝えましょう。

感情を動かすエピソードを組み込む

感情が動く話は、

単なる事実よりずっと記憶に残ります。

なぜかというと、人間の脳は

感情と結びついた情報を優先的に記憶するからです。

例えば、

- 失敗から成功した逆転ストーリー

- 思わず涙が出るような感動体験

- 笑いを誘うユーモラスな出来事

こういったエピソードは

長く記憶に残るんですよね。

特に「最初は全然ダメだった私が、

この方法で劇的に変わった」という

ビフォーアフターの話は効果的です。

みんな変化や成長の物語に

心を動かされるものなんです。

感情を入れる時のポイントは、

具体的な描写を入れることです。

「とても悲しかった」より

「膝から力が抜けて、その場に座り込んでしまった」

という表現の方が伝わりますよね。

あと、あなた自身の体験談を

織り交ぜるのもめちゃくちゃ効果的です。

「私も最初は全然できなかったけど…」

という話は共感を生みやすいんですよ。

感情を動かすエピソードこそが、

情報を記憶に定着させる秘訣なんです。

受け手が主体的に参加できる仕組みを作る

人は見たり聞いたりするだけより、

実際にやってみた方が圧倒的に覚えます。

これは、能動的に参加することで

脳が活性化するからなんですよね。

例えば、

- 簡単なワークやクイズを入れる

- 読者に質問を投げかける

- 実践してみる課題を出す

こういった仕掛けを

入れるといいんです。

特に「あなたならどうしますか?」と

問いかけるだけでも、読者は考え始めます。

そうすると受動的な読者が

能動的な参加者に変わるんですよ。

参加型にする時のコツは、

ハードルを低くすることです。

例えば「今すぐスマホを取り出して

3分だけこの方法を試してみてください」

という具体的で簡単な指示が効果的。

「明日から毎日1時間取り組んでください」

だと、多くの人は実行しませんよね。

さらに、参加した後の

フィードバックも用意しておくと良いです。

「こんな発見があったのではないでしょうか?」

と問いかけると、読者は自分の体験と

照らし合わせて納得するんです。

このように受け手を巻き込むことで、

情報は単なる知識から実感へと変わります。

繰り返し表現を効果的に使う6つの方法

繰り返し表現を使いこなせば、

あなたの伝えたいことが相手の心に刺さります。

何度も同じことを言うのに、

なぜか飽きさせない技があるんです。

その方法が、

- 同じ内容を異なる角度から伝える

- ストーリー形式で具体例を示す

- 二項対立を活用して比較する

- 直接表現と間接表現を組み合わせる

- 視覚的要素を取り入れる

- 段階的に情報を深めていく

なんですよね。

これらの方法を使えば、

あなたの言いたいことが確実に伝わります。

何度も言うことで記憶に残り、

行動につながるんですよ。

それでは、それぞれの方法を

詳しく解説していきますね。

同じ内容を異なる角度から伝える

同じ内容でも角度を変えると、

まるで新しい情報のように感じられるんです。

これが繰り返し表現の基本中の基本で、

飽きさせない一番のコツなんですよ。

例えば、

- 健康面から伝える

- 経済面から伝える

- 時間効率の面から伝える

こんな風に視点を変えると、

同じ内容でも新鮮に感じるんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエットの話をするなら、

「毎日30分の運動は健康寿命を延ばします」

「運動習慣があると医療費が年間10万円節約できます」

というように角度を変えられますよね。

この方法のいいところは、

人によって響く角度が違うってこと。

だから複数の角度から伝えると、

より多くの人に伝わりやすくなるんです。

例えば、お金に興味がある人は

経済面の話で心を掴めますし、

健康に関心が高い人には

健康面の話が刺さりますよね。

同じ内容でも角度を変えることで、

様々なタイプの人に響かせられるんです。

ストーリー形式で具体例を示す

ストーリーを使うと、

抽象的な内容が具体的になります。

なぜかというと、人は物語形式の方が

イメージしやすく記憶に残るからなんです。

例えば、

- 成功した人の体験談

- 失敗から学んだ教訓

- 変化のビフォーアフター

こういった物語は、

私たちの脳に強く働きかけます。

「田中さんは毎日5分の瞑想を始めたことで、

イライラが減って家族関係が改善しました」

というストーリーを聞くと、

自分にも当てはめて考えられますよね。

ストーリーのすごいところは、

感情を動かす力があることなんです。

ただ「瞑想は効果的です」と言うより、

誰かの体験談の方が心に響きます。

それに、ストーリーは覚えやすいんですよ。

数字やデータだけより、

物語として記憶されるから。

だからこそ、伝えたいことを

ストーリーに乗せると効果的なんです。

二項対立を活用して比較する

二項対立というのは、

対照的な2つの要素を並べて示す方法です。

これを使うと伝えたいことが

くっきり際立って見えるようになります。

例えば、

- ビフォー・アフター

- メリット・デメリット

- 成功例・失敗例

このように対比させると、

違いが明確になって理解しやすいんです。

「この方法を使わないと1ヶ月かかる作業が、

使えばたった3日で終わります」

こんな風に対比すると、

効果の大きさが一目瞭然ですよね。

二項対立の力はすごくて、

選択肢が明確になるんです。

「こうすると良いけど、

こうするとダメ」という対比で、

何を選ぶべきかが

はっきり見えるようになります。

例えば、健康食品の広告では

「以前の疲れた私」と「今の元気な私」を

並べて見せることで効果を

強調したりしますよね。

このように対比を使うことで、

伝えたいメッセージが強く印象に残るんです。

直接表現と間接表現を組み合わせる

直接表現と間接表現を混ぜると、

同じ内容でも表現に変化が生まれます。

これによって単調さを避けながら、

繰り返し伝えることができるんですよ。

例えば、

- 断定的に言う方法

- 質問形式で考えさせる方法

- 他者の言葉を引用する方法

こういった表現方法を

使い分けると効果的です。

「この方法は効果的です」と直接言う代わりに、

「あなたはこの方法で成果を出せると思いませんか?」

と質問形式にすると、

相手が自分で考えるきっかけになります。

表現方法を変えることで、

同じ内容でも新鮮に感じるんです。

また、自分の言葉で言うだけでなく、

「専門家によれば〜」と引用を使うのも効果的。

権威ある人の言葉として伝えると、

説得力が増すことがあります。

さらに、「〜と言われています」という

間接的な表現も使えますよね。

このように表現方法に変化をつけることで、

繰り返しても飽きさせない工夫ができるんです。

視覚的要素を取り入れる

視覚的要素を使うと、

言葉だけより記憶に残りやすくなります。

なぜなら、人間の脳は文字より

イメージの方が処理しやすいからなんです。

例えば、

- 図やグラフでデータを示す

- イラストで概念を表現する

- 写真で実例を見せる

こういった視覚的要素は、

言葉の繰り返しを補強します。

「売上が50%アップした」という言葉と

それを示す棒グラフがあれば、

数字の大きさが直感的に

理解できますよね。

視覚的要素のいいところは、

一目で全体像がつかめることです。

長い説明よりも、

図解一つの方が分かりやすいことも。

例えば、ダイエット法を説明するとき、

文章だけより「ビフォーアフター写真」があると、

効果が一目瞭然ですよね。

このように視覚と言葉を組み合わせると、

同じ内容でも違った形で脳に届きます。

視覚的要素は言葉の繰り返しを

自然に感じさせる強力な味方なんです。

段階的に情報を深めていく

情報を段階的に深めていくと、

繰り返しながらも新しさを感じさせられます。

これは「同心円状」に広がる

説明方法だと思ってください。

例えば、

- 最初は概要だけ伝える

- 次に詳細を加える

- 最後に応用例や例外を説明する

こんな風に段階を踏むと、

繰り返しても飽きさせません。

「毎日の運動が大切です」という基本から始めて、

「特に有酸素運動が効果的です」と詳細を加え、

「忙しい人は階段を使うだけでも

効果があります」と応用まで伝える。

このように情報の深さを

変えていくのがポイントです。

段階的に深める方法のいいところは、

理解度に合わせて情報を届けられること。

初心者には基本だけ、

詳しく知りたい人には詳細まで、

という風に、同じ内容でも

深さを調整できるんです。

例えば料理のレシピも、

「焼くだけ」という基本から、

「何度で何分焼くと、

どんな食感になる」という詳細、

「こんな食材と合わせると

さらに美味しい」という応用まで。

このように段階的に情報を深めることで、

繰り返しながらも常に新鮮さを保てるんです。

読者を飽きさせない繰り返し表現の工夫5選

同じことを何度も伝えるのに、

読者が飽きない方法があるんです。

この記事を読めば、

繰り返しても読者を惹きつける技が身につきます。

その5つの方法は、

- 表現方法を変えて伝える

- 具体例を交えて説明する

- グラフやチャートで視覚的に示す

- 質問形式を取り入れる

- 新しい視点や情報を追加する

これらの技を使えば、

同じ内容でも新鮮に感じてもらえます。

大切なことを繰り返すのは

とっても効果的なんですよね。

でも、そのやり方が

ポイントになってくるんです。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

表現方法を変えて伝える

同じ内容でも言い方を変えると、

まるで新しい情報のように感じるものです。

これが繰り返しの基本テクニックで、

読者を飽きさせない秘訣なんですよ。

例えば、

- 直接的な表現から間接的な表現に変える

- 長い文から短い文に変える

- 肯定文から疑問文に変える

こういう風に表現を

変えてみるんです。

もっと具体的に言うと、

「これは重要です」という表現を

「見逃してはいけないポイントです」

「ここがカギになります」と言い換えるんです。

言葉のバリエーションを

増やしておくといいですね。

あのね、同じ言葉ばかり使うと、

読者はすぐに「また同じ話か」と感じちゃう。

だけど言い方を変えると、

「あ、新しい視点だ」と思ってもらえる。

そうすると、同じ内容なのに

新鮮に感じてもらえるんです。

だから、大事なことを伝えるときは

表現方法を変えて繰り返すといいですよ。

具体例を交えて説明する

具体例を使うと、

抽象的な内容が分かりやすくなります。

なぜかというと、人は具体的な

物語や例を通して理解しやすいからです。

たとえば、

- 日常生活の出来事に置き換える

- 有名人や企業の事例を紹介する

- 自分の体験談を語る

このように具体例を

入れてみるんですね。

「早起きは三文の徳」という

言葉があるけど、これだけだと抽象的。

でも「朝5時に起きて30分ジョギングした

Aさんは3ヶ月で5kg痩せました」と

具体例を出すと分かりやすいでしょ?

具体例は人の記憶に

残りやすいという特徴があります。

それにね、同じことを言うにしても

違う例を出せば、新しい情報に感じるの。

だから読者も飽きずに

読み進められるわけです。

さらに具体例があると、

「自分にもできそう」と思ってもらいやすい。

なので、大事なポイントは

必ず具体例とセットで伝えましょう。

グラフやチャートで視覚的に示す

視覚的な情報は、

文字だけより記憶に残りやすいんです。

これは脳が視覚情報を

処理するのが得意だからなんですよ。

例えば、

- 棒グラフで比較する

- 円グラフで割合を示す

- フローチャートで手順を説明する

こんな風に視覚的な

要素を取り入れるんです。

「売上が20%アップした」という

文章だけより、右肩上がりのグラフを

見せた方がインパクトがありますよね。

視覚情報は一目で

全体像がつかめるのが強みです。

それとね、文章で何回も

同じことを言うと鬱陶しく感じるけど、

文章で説明した後に

グラフで示すと補強になるの。

だから繰り返しても

しつこく感じないんです。

視覚資料は特に複雑な情報や

数値データを伝えるときに効果的です。

質問形式を取り入れる

質問は読者の頭を

活性化させる効果があります。

これは読者が自分で

考える時間を作るからなんですね。

たとえば、

- 「あなたはどう思いますか?」

- 「このような経験はありませんか?」

- 「なぜこれが重要だと思いますか?」

こういう質問を

織り交ぜるんです。

「早起きは健康にいい」と

言うだけでなく、「あなたは朝何時に

起きていますか?」と問いかけると、

読者は自分のことを

振り返るきっかけになりますよね。

質問は読者との

対話感を生み出します。

それにさ、質問形式にすると

一方的な説明から対話形式に変わるから、

読者も能動的に

内容と向き合えるんだよね。

質問の後に答えを示すことで、

繰り返しも自然な流れになります。

質問は読者の関心を引き続ける

強力なツールなので上手に使いましょう。

新しい視点や情報を追加する

同じ内容でも新しい角度から

見せると新鮮に感じるものです。

これは人間の脳が新規性に

敏感に反応するからなんですよ。

例えば、

- 最新の研究結果を紹介する

- 異なる専門家の意見を加える

- 時代背景や歴史的変遷を説明する

こんな風に新しい要素を

プラスしていくんです。

「運動は健康にいい」という

基本情報に、「最近の研究では脳の

活性化にも効果がある」と付け加えると、

情報の価値が

高まりますよね。

新しい情報は読者の

興味を引きつけます。

ところでね、同じことを

言うにしても、違う立場や視点から

語ることで、読者は

「なるほど、そういう見方もあるのか」

と気づきを得られるんだ。

新しい視点を加えることで、

繰り返しても深みが増していきます。

情報に厚みを持たせることで、

読者の理解も深まっていくんです。

即時の行動を促す繰り返しの使い方6ステップ

あなたの言葉で人を動かせたら、

ビジネスは一気に加速します。

この記事を読めば、相手を

すぐに行動させる技術が身につきます。

その6つのステップが、

- STEP1. 明確な行動指示を設定する

- STEP2. 限定性と緊急性を強調する

- STEP3. ベネフィットを具体的に伝える

- STEP4. 障壁を取り除く言葉を使う

- STEP5. ソーシャルプルーフを取り入れる

- STEP6. フォローアップの仕組みを作る

なんですよね。

この6ステップを使えば、

お客さんはあなたの言葉に従って動きます。

実はこれ、大手企業も使ってる

秘密の説得テクニックなんです。

それでは順番に、

各ステップを詳しく解説していきますね。

STEP1. 明確な行動指示を設定する

行動を促すなら、まず

何をしてほしいか明確に伝えることです。

曖昧な指示では相手は

動けないからなんですよね。

例えば、

- 「今すぐ申し込むボタンをクリックしてください」

- 「下のフォームにメールアドレスを入力してください」

- 「今日中に電話予約をお願いします」

こんな風に具体的に

何をすればいいか示すんです。

「詳しくはこちら」よりも

「今すぐ無料資料をダウンロードする」の方が、

クリック率が3倍も違うんですよ。

実際にAmazonを見てみると、

「今すぐ買う」「カートに入れる」と

ボタンには明確な行動が書かれています。

この「何をするか」が明確だと、

人は迷わず行動できるんです。

ちなみに、命令口調より

「〜してみませんか?」のような

優しい言い方の方が効果的なこともあります。

相手に合わせた言葉選びも

忘れないようにしましょうね。

明確な行動指示があれば、

人はその通りに動きやすくなります。

STEP2. 限定性と緊急性を強調する

限定性と緊急性を伝えると、

人は「今すぐ行動しなきゃ」と感じます。

これは人間の「損失回避」という

心理をうまく活用しているんですよ。

例えば、

- 「本日限り半額セール」

- 「先着30名様のみ特典付き」

- 「あと3時間で締め切ります」

このような表現を使うと、

行動を先延ばしにする余地がなくなります。

実は人間って「後でやろう」と

思いがちな生き物なんですよね。

でも「期間限定」と言われると、

チャンスを逃したくないという

気持ちが強く働くんです。

Amazonのタイムセールや、

飲食店の「本日限定メニュー」なども

この心理を利用していますよね。

ただし、ウソの限定性は

信頼を失うので絶対NGです。

本当に期間や数量が限られている

ときだけ使いましょう。

限定性と緊急性をうまく伝えれば、

人は「今」行動せざるを得なくなるんです。

STEP3. ベネフィットを具体的に伝える

ベネフィットとは、その行動で

得られる具体的なメリットのことです。

人は「何が得られるか」を

知りたがる生き物なんですよね。

例えば、

- 「このセミナーで月収10万円アップの方法が学べます」

- 「この化粧品で肌のキメが整い、若々しく見られます」

- 「このアプリで毎月の家計が3万円節約できます」

こんな風に、数字や具体的な

イメージで伝えるのがポイントです。

「良いですよ」より

「肌のハリが戻って、周りから若く見られます」

の方が伝わりやすいですよね。

実際に私の友達は、ダイエット商品を

「健康になれます」と売っていたとき全然売れなかったのに、

「3ヶ月で8キロ減量できます」と変えたら急に売れ始めたんです。

特に大事なのは、相手の悩みを

解決するベネフィットを伝えること。

「〜ができる」より

「〜の悩みから解放される」の方が

心に響くことが多いんです。

具体的なベネフィットを示せば、

行動する理由が明確になります。

STEP4. 障壁を取り除く言葉を使う

人が行動しない理由は、

多くの場合「不安」や「障壁」があるからです。

その障壁を先回りして

取り除いてあげるといいんですよ。

例えば、

- 「初期費用0円、今すぐ始められます」

- 「30日間の返金保証付きなので安心」

- 「専門知識不要、誰でも簡単に使えます」

こういった言葉で、相手の

「でも…」という気持ちを先に解消するんです。

人って「お金がかかるかも」

「難しそう」「失敗したらどうしよう」

といった不安があると行動できないんですよね。

実際にネットショップでは、

「送料無料」と書くだけで

購入率が上がることが証明されています。

私自身も最近オンラインコースを

買おうか迷っていたんですが、

「途中で挫折しても全額返金します」

という一言で決心がついたんです。

また「たった5分で完了」

「3ステップだけでOK」といった

簡単さを強調する言葉も効果的です。

障壁を取り除く言葉があれば、

行動へのハードルが下がります。

STEP5. ソーシャルプルーフを取り入れる

ソーシャルプルーフとは、

「他の人も選んでいる」という証拠のことです。

人は不思議と、多くの人が

選んでいるものを信頼しがちなんですよね。

例えば、

- 「すでに1000人以上が実践して成功しています」

- 「98%のお客様が満足と回答」

- 「〇〇さんも愛用中の商品です」

このような表現を使うと、

「自分も大丈夫かも」と思ってもらえます。

実はこれ、人間の群れ本能を

うまく活用しているんです。

レストランでも行列ができていると

「美味しいんだろうな」と思いますよね。

具体的には、お客様の声や

実際の使用例、数字での実績など

を示すといいでしょう。

私の知り合いのネットショップでは、

商品ページに「先週300人が購入」という

表示を入れただけで、購入率が15%上がったんです。

ただし、嘘の数字や作り話は

すぐバレるので絶対にNGです。

本当の事例や数字だけを

使うようにしましょうね。

ソーシャルプルーフがあれば、

「自分も大丈夫」という安心感が生まれます。

STEP6. フォローアップの仕組みを作る

行動を促した後も、

フォローアップの仕組みが大切です。

一度の呼びかけでは、

なかなか全員が動いてくれないんですよね。

例えば、

- 「申し込みがまだの方へ、特典を追加しました」

- 「あと2日で締め切りです。お早めに」

- 「ご質問があればいつでもお答えします」

こんな風に、定期的に

思い出させる仕組みを作るんです。

人間は忙しくて忘れっぽいので、

思い出させてあげることが大切なんです。

実際にメルマガやLINEで

「明日が締切です」と送ると、

駆け込み申し込みが増えるんですよね。

Amazonも「カートに入れたままの商品があります」

とリマインドメールを送ってきますよね。

特に効果的なのは、最初と違う

切り口で価値を伝えること。

「健康面のメリット」を伝えた後に

「時間短縮のメリット」を伝えるなど、

違う角度から訴えかけるんです。

忘れないでほしいのは、

しつこすぎるとうざがられること。

適度な頻度でフォローするのが

ポイントですよ。

フォローアップの仕組みがあれば、

行動率を大きく高められます。

繰り返しマーケティングを最適化する4つの分析方法

マーケティングで成功する秘訣は、

データを味方につけることなんです。

あなたが繰り返し行うマーケティングを

最適化すれば、成果は倍増します。

その方法が次の4つ。

- A/Bテストで効果を測定する

- 顧客の反応データを追跡する

- タッチポイント別の効果を比較する

- 競合分析から学びを得る

これらの分析方法を使えば、

何が効いているのか明確になります。

ただやみくもに繰り返すのではなく、

効果的な繰り返しができるようになるんです。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

A/Bテストで効果を測定する

A/Bテストは繰り返しマーケティングの

効果を確実に高める最強の武器です。

なぜなら、どのメッセージが

本当に響くのか科学的に証明できるからなんです。

例えば、こんなことができます。

- 異なる見出しの反応率を比較する

- 別々のデザインでの購入率を測定する

- 違うタイミングでの開封率を確認する

これって、料理のレシピを

少しずつ変えて味を比べるようなものです。

「塩を増やしたほうが美味しい!」

というのが明確に分かるんですね。

もっと具体的に言うと、

メールの件名を2種類用意して、

どちらが開封率が高いか測定できます。

このテストを繰り返すことで、

確実に成果が上がる方法が見つかります。

大切なのは、一度に変えるのは

一つの要素だけにすることです。

複数の要素を同時に変えると、

何が効果を出したのか分からなくなります。

A/Bテストを続ければ、

あなたのマーケティングは

どんどん洗練されていくんです。

顧客の反応データを追跡する

顧客の反応データを追跡することは、

繰り返しマーケティングの成功に不可欠です。

なぜなら、顧客が何に反応し、

何に反応しないかが手に取るように分かるからなんです。

具体的には次のようなデータが役立ちます。

- クリック率や滞在時間

- 購入までの日数

- 離脱するタイミング

これは、子どもの好き嫌いを

観察するようなものですね。

好きな食べ物なら喜んで食べるけど、

嫌いなものは残す。その様子を見て

次の献立を考えるようなものです。

例えば、あるメッセージを送った後に

多くの顧客がサイトを訪れたけど、

購入には至らなかったとします。

これは「興味は引けたけど、

購入の決め手が足りなかった」

ということを示しています。

データ追跡で大事なのは、

単なる数字だけでなく、

その背後にある顧客心理を読み取ることです。

そして、「この反応はこういう意味だ」

と解釈して次のアクションに活かす。

顧客の反応データを丁寧に追跡すれば、

繰り返しマーケティングの

効果は飛躍的に高まるんです。

タッチポイント別の効果を比較する

タッチポイント別の効果比較は、

どの接点が顧客の心を動かすか教えてくれます。

これをしないと、効果の低い場所に

時間とお金を無駄にしてしまうんですよね。

具体的には次のような比較ができます。

- メールとSNSの反応率の違い

- ウェブサイトと実店舗での購買率の差

- 朝と夜の情報受取率の差異

これは、友達に伝言を届ける時に

どの方法が一番確実か考えるようなものです。

直接会って伝える?LINEで送る?

電話をかける?どれが一番伝わるか、ですね。

例えば、あるブランドでは

Instagramでのメッセージはよく見られるけど、

メールマガジンはあまり開かれていないかもしれません。

この情報があれば、重要なメッセージは

Instagramに集中させるという

判断ができるようになります。

大切なのは、単に「どこが効果的か」だけでなく、

「どんな内容がどのタッチポイントに合うか」

まで考えることです。

セールのお知らせはメール、

ブランドストーリーはSNSというように

内容に合わせた使い分けが効果的です。

タッチポイント別の効果を比較することで、

あなたのマーケティングメッセージは

最適な場所で最大の効果を発揮するんです。

競合分析から学びを得る

競合分析は、他社の成功と失敗から

学べる貴重な情報源なんです。

わざわざ自分で失敗しなくても、

他社の事例から教訓を得られるからですね。

例えば、こんなことがわかります。

- 競合が強調している価値観

- 彼らの繰り返しのパターン

- 顧客からの反応の違い

これは、友達のテスト勉強を

見学するようなものです。

「あ、この勉強法いいな」とか

「この間違いは自分も気をつけよう」

と学べるわけです。

具体的には、競合がSNSで

どんな投稿を繰り返しているか観察すると、

どのメッセージが効果的かヒントが得られます。

例えば、ある化粧品ブランドが

「自然由来成分」を毎回強調していて

多くの反応を得ているなら、

それは市場で響くメッセージだと分かります。

競合分析で重要なのは、

単に真似するのではなく、

その背後にある原理を理解することです。

「なぜこのメッセージが効果的なのか」

を考えることで、自社に活かせる

本質的な学びが得られます。

競合分析をしっかり行えば、

繰り返しマーケティングの

最適化が一気に加速するんです。

効果的な繰り返しメッセージの伝え方7つ

あなたが何度も伝えているのに、

相手に全然届いていないと感じたことはありませんか?

実は、効果的な繰り返し方には

秘訣があるんです。

この記事では以下の7つの方法を

詳しく解説します。

- 一貫性のあるメッセージを作成する

- 複数のチャネルを活用する

- ストーリー性を持たせる

- ビジュアル要素を工夫する

- タイミングを戦略的に設定する

- パーソナライズした内容にする

- 短く印象的なフレーズを使用する

これらの方法を使えば、

あなたの伝えたいことが確実に相手の心に届きます。

実は発信者が10回伝えても、

相手には3回程度しか届いていないんです。

それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

一貫性のあるメッセージを作成する

一貫性のあるメッセージは

相手の記憶に残りやすくなります。

なぜなら、バラバラな内容より

一貫したメッセージの方が理解しやすいからです。

例えば...

- 同じキーワードを繰り返し使う

- 核となるメッセージを変えない

- 表現方法を変えても本質は同じにする

特に大切なのは、

伝えたい核心部分を明確にすることです。

たとえば新商品の宣伝なら

「手軽さ」を強調したいのか「高品質」を強調したいのか。

この核心部分をブレさせずに

様々な表現で伝えていくんです。

こうすると、相手の頭の中に

あなたのメッセージがしっかり刻まれます。

一貫性がないと相手は混乱して、

結局何を言いたいのか忘れてしまうんですよね。

だからこそ、一貫したメッセージを

作ることを最優先にしましょう。

複数のチャネルを活用する

複数のチャネルを使うと、

メッセージが届く確率が格段に上がります。

これは単純に接点が増えるだけでなく、

異なる状況で同じメッセージに触れる効果があるんです。

例えば...

- メールとSNSの両方で発信する

- 文字と音声で伝える

- オンラインとオフラインの両方で伝える

特に効果的なのは、

相手の生活動線上にある複数の場所に

メッセージを置くことです。

朝はTwitterで、昼はメールで、

夜はInstagramで同じメッセージに触れると

印象が強くなります。

私の友達は新しいサービスを始めたとき、

LINEだけで告知していたんですが、

全然反応がなかったんです。

でも、メールやSNS、さらには

対面でも伝えるようにしたら、

反応率が3倍になったと言っていました。

どんなに良いメッセージでも、

一つのチャネルだけでは届かないことが多いんです。

ストーリー性を持たせる

ストーリー性のあるメッセージは

人の心に残りやすいものです。

なぜなら人間の脳は、

物語形式の情報を記憶しやすいからなんですよね。

例えば...

- 問題と解決策の流れを作る

- 実際の体験談を盛り込む

- 起承転結の形で伝える

特に効果的なのは、

聞き手が自分ごととして

想像できるストーリーです。

「ある主婦が時間がなくて困っていたけど、

このサービスを使ったら2時間も時間が

生まれました」みたいな具体例。

これを聞いた主婦は

「私も同じ悩みを持っているから、

使ってみようかな」と思うわけです。

私も以前、健康食品の情報を

ただ列挙して伝えていたんですが、

全然響かなかったんです。

でも「毎日飲み続けた結果、

こんな変化があった」という

ストーリーにしたら反応が全然違いました。

人は数字やデータより、

ストーリーに心を動かされるんですね。

ビジュアル要素を工夫する

ビジュアル要素を加えると、

メッセージの記憶率が大幅に上がります。

これは人間の脳が視覚情報を

テキスト情報より優先的に処理するからなんです。

例えば...

- 印象的な画像を使う

- 図やグラフで視覚化する

- 色使いでメリハリをつける

特に効果的なのは、

伝えたい内容を象徴するような

シンプルなビジュアルです。

複雑な内容でも、図解すれば

一目で理解できることがたくさんあります。

先日、栄養素の説明を文字だけで

読んでもさっぱり頭に入らなかったのに、

体内での働きを図解したイラストを見たら

すぐに理解できたんです。

ビジュアルはただ飾りじゃなくて、

理解を助ける重要な要素なんですよね。

だからこそ、メッセージと一緒に

適切なビジュアルを用意することが大切です。

タイミングを戦略的に設定する

タイミングを戦略的に設定すると、

メッセージの効果が何倍にも高まります。

これは人間の集中力や記憶の定着には

適切なタイミングが関係しているからです。

例えば...

- 相手が最も受け入れやすい時間帯を選ぶ

- 定期的な間隔で繰り返す

- 重要なイベントの前後に発信する

特に大切なのは、

相手のライフスタイルに合わせた

タイミング設定です。

朝型の人には朝のうちに、

夜型の人には夕方以降に

メッセージを届けると効果的です。

私の知り合いは新製品の告知を

毎回金曜の夜に送っていたんですが、

全然開封されなかったんです。

試しに火曜の朝に変えてみたら、

開封率が2倍になったそうです。

人それぞれ情報を受け取りやすい

タイミングが違うんですよね。

だからこそ、相手の生活リズムを

考慮したタイミング設定が重要なんです。

パーソナライズした内容にする

パーソナライズしたメッセージは

相手の心に深く届きます。

これは人間が自分に関連する情報に

特に注意を払う性質があるからなんです。

例えば...

- 相手の名前を入れる

- 過去の行動に基づいた内容にする

- 相手の興味関心に合わせる

特に効果的なのは、

相手の具体的な状況や悩みに

言及することです。

「30代で子育て中の方には

このサービスが時間節約になります」より、

「佐藤さん、お子さんの送り迎えで

忙しい中、このサービスで朝の30分が

浮きますよ」の方が響きますよね。

私も以前は全員に同じメールを

送っていたんですが、名前と

前回の購入内容に触れるようにしたら、

返信率が4倍になったんです。

人は「自分のことを分かってくれている」と

感じると、メッセージを真剣に受け止めます。

だからこそ、できる限り

パーソナライズすることが大切なんです。

短く印象的なフレーズを使用する

短く印象的なフレーズは

長く記憶に残ります。

これは人間の脳が複雑な情報より

シンプルな情報を記憶しやすいからです。

例えば...

- 韻を踏んだフレーズを作る

- 対比を使った表現にする

- 数字を入れて具体性を出す

特に効果的なのは、

3語から7語程度の

覚えやすいキャッチフレーズです。

「Just Do It」や「Think Different」のような

短いフレーズが何十年も記憶に残るのは

そのためなんです。

私の友人は商品説明を延々と

書いていたのですが、全然響かなかったそうです。

でも「3分で完成、一生使える」という

シンプルなフレーズに変えたら、

反応率が格段に上がったと言っていました。

長い説明より短いフレーズの方が、

実は頭に残りやすいんですよね。

だからこそ、伝えたい内容を

短く印象的なフレーズにまとめる

工夫が必要なんです。

繰り返しマーケティングの成功事例3選

世界的な大企業は「繰り返し」の

力を知り尽くしているんです。

この記事を読めば、彼らの

成功の秘密を真似できますよ。

- コカ・コーラ

- アップル

- ナイキ

これらの企業はみんな、

繰り返しの力を最大限に活用しています。

どんな風に繰り返しを

使っているのか、それぞれ解説していきます。

コカ・コーラ

コカ・コーラは繰り返しの

王様と言っても過言ではありません。

彼らは同じメッセージを

何十年も繰り返すことで成功したんです。

例えば、

- 「コカ・コーラで笑顔に」というメッセージの継続

- 赤と白のブランドカラーの一貫した使用

- クリスマスシーズンの赤いサンタのイメージ

このように同じイメージを

何度も見せ続けているんですね。

特に有名なのが、クリスマスと

サンタクロースのキャンペーン。

毎年同じような広告を

出し続けることで、「クリスマス=コカ・コーラ」

という連想を作り上げました。

でもね、ただ繰り返すだけじゃなくて、

少しずつ改良もしているんです。

時代に合わせて表現方法を

変えながらも、核となるメッセージは

変えないという巧みさがあります。

この一貫性こそが、100年以上も

愛され続ける秘訣なんですよ。

アップル

アップルは製品発表の

繰り返しパターンで人々を虜にしています。

シンプルで覚えやすいメッセージを

何度も伝えることで成功したんです。

たとえば、

- 毎年似たようなタイミングでの新製品発表

- 「Think Different」などのシンプルなスローガン

- 製品の特徴を3つに絞った説明

このようにパターン化された

発表方法を続けているんですね。

特に印象的なのが、

故スティーブ・ジョブズの

プレゼンテーションスタイル。

「今日は素晴らしいものを

お見せします」と言って、

製品の特徴を3つだけ強調する。

この単純明快な方法を

何度も繰り返すことで、

消費者の記憶に深く刻まれるんです。

また、アップルストアという

実店舗でも同じ体験を繰り返し提供します。

どの国のどの店舗に行っても

同じ雰囲気、同じサービスが受けられる。

この一貫性と繰り返しこそが、

熱狂的なファンを生み出す原動力なんです。

ナイキ

ナイキは「Just Do It」という

シンプルなメッセージを30年以上も

繰り返し続けています。

このシンプルさと継続性が

世界中の人々の心を掴んだんです。

例えば、

- どんなスポーツのCMでも「Just Do It」で締める

- トップアスリートを起用した広告の一貫したスタイル

- 挑戦することの大切さを繰り返し伝えるストーリー

こうした要素を何度も

繰り返し使っているんですね。

特に素晴らしいのは、

スポーツの種類や時代が変わっても、

「挑戦する姿勢」というコアメッセージは

変わらないこと。

マイケル・ジョーダンの時代から

レブロン・ジェームズの時代まで、

伝えたいことは一貫しています。

さらに、ナイキは同じメッセージでも

伝え方を少しずつ変えることで、

新鮮さを保っているんです。

この「繰り返しながらも進化する」

というバランス感覚が、長期間に

わたって人々を惹きつける秘訣。

ナイキの成功は、シンプルな

メッセージを諦めずに繰り返す

ことの重要性を教えてくれます。

繰り返しマーケティングの効果を測定する3つの方法

マーケティングの効果測定、

実はカンタンな方法があるんです。

しっかり測定できれば、

あなたの戦略が正しいか一目瞭然。

効果測定には主に、

- エンゲージメント率を分析する

- コンバージョン率の変化を追跡する

- 顧客調査を定期的に実施する

この3つの方法があります。

どれも特別な知識がなくても、

今すぐ始められるものばかり。

これからそれぞれの方法について、

具体的に解説していきますね。

エンゲージメント率を分析する

エンゲージメント率とは、

お客さんがどれだけあなたの情報に反応してるかの指標です。

これを見れば繰り返しの効果が

ハッキリと数字で分かるんですよ。

例えば、

- 開封率が上がった

- いいねやコメントが増えた

- 滞在時間が長くなった

こういった変化を

見ていくことが大切です。

もっと具体的に言うと、

メルマガの開封率が20%から35%に上がったり、

SNS投稿へのいいねが2倍になったりする変化です。

この数字の変化こそが、

繰り返しマーケティングの効果なんです。

ところで、多くの人が見落としがちなのが、

同じメッセージでも伝え方を変えること。

たとえば同じセールの告知でも、

タイトルや切り口を変えて何度か発信すると、

より多くの人に届きやすくなります。

だから、エンゲージメント率は

繰り返しごとに記録して比較してみましょう。

そうすれば、どんな伝え方が

効果的なのかも見えてくるんです。

コンバージョン率の変化を追跡する

コンバージョン率というのは、

お客さんが実際に行動を起こした割合のことです。

これこそが繰り返しマーケティングの

本当の成果を表す指標なんですよね。

例えば、

- 商品購入率が上がった

- 資料請求数が増えた

- 会員登録者が増えた

このような具体的な行動が

増えているかを確認します。

特に重要なのは、同じメッセージを

何回目で購入に至ったかという分析です。

たとえば、あるお客さんは3回目の

メールで購入を決断したかもしれません。

このパターンを知れば、

最適な繰り返し回数が見えてきます。

ちなみに、多くの場合、

1回目より3回目、5回目と

繰り返すほど成約率は上がっていきます。

でも、あんまり頻繁すぎると

うんざりされることもあるので注意が必要。

コンバージョン率を追跡することで、

「何回繰り返せば最も効果的か」

という黄金パターンが見つかるんです。

顧客調査を定期的に実施する

顧客調査っていうのは、

お客さんに直接意見を聞くことです。

数字だけじゃ見えない本音が

ここから見えてくるんですよね。

例えば、

- アンケートを送る

- インタビューを実施する

- SNSで質問を投げかける

こういった方法で

生の声を集めることができます。

具体的には「どのメッセージが印象に残りましたか?」

「何回目の案内で興味を持ちましたか?」

といった質問をすると良いでしょう。

この調査から、思わぬ発見が

あることも少なくありません。

実は多くのお客さんは、

あなたが思っているより

メッセージを見ていないことが多いんです。

10回発信しても、実際に届いているのは

3回程度かもしれないんですよ。

だからこそ、「うるさい」と思われない範囲で、

想定以上に繰り返すことが大切なんです。

顧客調査を通じて、

お客さんの本音を知ることで、

最適な繰り返し戦略が立てられるんです。

繰り返しが心理に与える5つの効果

あなたの言葉が相手の心に刺さらないのは、

繰り返しの力を使いこなせていないからかもしれません。

繰り返しには人の心を動かす

不思議な力があるんです。

この記事を読めば、

繰り返しの心理効果をマスターして

相手の心に深く届く

コミュニケーション術が身につきますよ。

具体的には以下の5つの効果について

詳しく解説していきます:

- 一貫したメッセージで信頼関係を構築する

- 重要情報を長期記憶に定着させる

- 親近感を生み出して購買意欲を高める

- 複雑な情報を段階的に理解させる

- 情報の忘却を効果的に防止する

これらはどれも日常生活や

ビジネスですぐに活用できる技術です。

心理学の知見に基づいた

実践的なテクニックばかりですので、

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

一貫したメッセージで信頼関係を構築する

繰り返しのある一貫したメッセージは、

人との間に強い信頼関係を築きます。

なぜなら人は予測可能な行動や

発言をする相手に安心感を覚えるからです。

例えば以下のような効果があります:

- 同じ価値観を繰り返し伝えることでブランドへの信頼が生まれる

- 約束したことを繰り返し守ることで人間関係が深まる

- 一貫した態度が「ぶれない人」という印象を与える

特にビジネスの世界では、

同じメッセージを繰り返すことで

お客さんの頭の中に

あなたの存在が刻まれていきます。

たとえば飲食店が「新鮮な食材にこだわっています」と

常に同じメッセージを発信し続けると、

お客さんの中で「あのお店は食材が新鮮」

という認識が自然と形成されるんですね。

この信頼関係の構築は

一朝一夕にはできません。

だからこそ、繰り返し同じメッセージを

発信し続けることが大切なんです。

それによって、あなたの言葉や

行動に一貫性があると認識されます。

結果として、人々はあなたやあなたのブランドに

深い信頼を寄せるようになるのです。

重要情報を長期記憶に定着させる

繰り返しは重要な情報を

脳の長期記憶に定着させる最強の方法です。

これは人間の脳の仕組みに

直接関係しているんですよ。

具体的には次のような効果があります:

- 同じ情報を繰り返し聞くと脳内に神経回路が強化される

- 間隔をあけた繰り返しが特に記憶定着に効果的

- 感情を伴う繰り返しはさらに記憶に残りやすい

例えば学校の授業でも、

先生が「ここ大事だよ」と言って

何度も同じポイントを

繰り返すことがありますよね。

あれは単なる強調ではなく、

生徒の脳に情報を定着させるための

科学的に証明された

効果的な方法なんです。

ちなみに、広告業界では「7回の法則」

というものがあるって知ってました?

人が行動を起こすには

平均して7回同じメッセージに

触れる必要があるという

マーケティングの基本原則です。

だから、本当に伝えたい大切なことは

形を変えながらも繰り返し伝えることで、

相手の記憶に長く

残すことができるんですよ。

親近感を生み出して購買意欲を高める

繰り返し目にするものには

不思議と親近感が湧いてくるものです。

この現象は「単純接触効果」と呼ばれ、

購買意欲を高める強力な心理効果なんです。

たとえばこんな経験ありませんか?

- 何度も見かけるお店に入ってみたくなる

- 繰り返しCMで見た商品を買ってしまう

- よく名前を聞く企業に親しみを感じる

これらはすべて繰り返しの効果によって

生まれた親近感が原因なんですよ。

人間の脳は「よく見るもの=安全なもの」

という単純な方程式で判断しがちです。

だから街中で何度も見かける

お店には自然と足が向きますし、

テレビでよく見るCMの商品は

なんとなく信頼してしまうんです。

面白いことに、この効果は

私たちが意識していなくても働きます。

例えば、スーパーで商品を選ぶとき、

見たことがあるブランドを無意識に選んでいませんか?

これが繰り返しによって生まれた

親近感の力なんです。

だからこそ、何かを売りたいなら

繰り返し露出させることが大切です。

複雑な情報を段階的に理解させる

繰り返しには複雑な情報を

少しずつ理解させる効果があります。

これは特に難しい概念や

専門知識を伝える時に役立つんですよ。

例えば次のような効果があります:

- 同じ内容を違う角度から繰り返すと理解が深まる

- 基本から応用へと繰り返し説明すると定着しやすい

- 具体例を繰り返し示すことで抽象概念が理解しやすくなる

学校の先生がよく「復習は大切」と

言いますが、これにも科学的根拠があるんです。

一度聞いただけでは理解できなかったことも、

少し違う言い方で繰り返し説明されると

「あ、そういうことか!」と

腑に落ちることがありますよね。

これは新しい情報が既存の知識と

少しずつ結びついていく過程なんです。

プログラミングを学ぶときも、

最初は意味がわからなくても

繰り返し似たようなコードを見ていると

だんだんパターンが見えてきますよね。

このように繰り返しは、

複雑な情報を消化しやすい形で

少しずつ理解させる

強力なツールなんです。

情報の忘却を効果的に防止する

繰り返しは人間の自然な忘却傾向に

対抗する最も効果的な方法です。

実は私たちの脳は新しい情報の

約80%を24時間以内に忘れてしまうんですよ。

でも、繰り返しによって

この忘却を防ぐことができます:

- 定期的な復習が記憶の定着率を劇的に高める

- 忘れかけたタイミングでの繰り返しが特に効果的

- 異なる文脈での繰り返しが記憶の多面的な強化につながる

例えば、新しい言語を学ぶときに

単語を一度覚えただけではすぐ忘れますよね。

でも、その単語を翌日、一週間後、

一ヶ月後と繰り返し使うと

しっかりと記憶に

定着していくものです。

これは「エビングハウスの忘却曲線」という

有名な心理学の法則に基づいています。

特に効果的なのは、完全に忘れる前の

「あれ、なんだっけ?」というタイミングでの復習です。

このちょうど良いタイミングで

繰り返すことで、脳内の記憶回路が

より強固になっていくという

仕組みがあるんです。

だからこそ、大切な情報は

計画的に繰り返し伝えることが

記憶に残すための

最も効果的な方法なのです。

効果的な繰り返しコミュニケーション術6ステップ

あなたの大切なメッセージ、

相手に届いてますか?

実は繰り返しの力を使えば、

誰でも効果的に伝わるようになります。

この記事では、相手の心に

しっかり刻まれる6つのステップを紹介します。

- STEP1. 核となるメッセージを明確にする

- STEP2. 繰り返すタイミングを戦略的に設計する

- STEP3. 表現方法に変化をつける

- STEP4. 異なる文脈で情報を提示する

- STEP5. フィードバックを収集して調整する

- STEP6. 長期的な記憶定着を測定する

これらのステップは順番に

積み上げていくことが大切です。

一つ一つマスターすることで、

あなたの伝えたいことが確実に届きます。

それでは、各ステップについて

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 核となるメッセージを明確にする

伝えたいことを最初に

ハッキリさせることが第一歩です。

なぜなら、あいまいなメッセージは

いくら繰り返しても効果がないからなんです。

例えば、

- 「この商品は素晴らしい」より「この商品で時間が50%節約できる」

- 「頑張りましょう」より「明日までに企画書を完成させましょう」

- 「品質にこだわっています」より「10年間故障ゼロの実績があります」

このように具体的な

メッセージにすることが大切です。

特に数字や具体例を入れると、

相手の記憶に残りやすくなります。

私の友人は新商品の説明で

「使いやすい」と言うだけでなく、

「お年寄りでも3分で使えるほど簡単」と表現して

売上が2倍になったんです。

こうした明確なメッセージがあると、

後の繰り返しも効果的になります。

メッセージを考える時は、

「これだけは絶対に伝えたい」という

核心を見つけることがポイントです。

その核心さえブレなければ、

様々な形で繰り返せるようになります。

STEP2. 繰り返すタイミングを戦略的に設計する

繰り返しのタイミングは、

記憶の定着に大きく影響します。

実はランダムに繰り返すより、

計画的に間隔を設けた方が効果的なんですよ。

たとえば、

- 最初に伝えた後、24時間以内に1回目の繰り返し

- 3日後に2回目の繰り返し

- 1週間後に3回目の繰り返し

こんな風に間隔を空けて

繰り返すと記憶に残りやすいんです。

これは「間隔効果」と呼ばれる

心理学の原理に基づいています。

ちょうど暗記カードを使って

単語を覚えるときのように、

適切な間隔で復習すると

記憶の定着率がグンと上がるんです。

私が営業トークを改善したとき、

初回面談、3日後のフォローメール、

1週間後の電話確認という流れで

同じポイントを繰り返したところ、

成約率が30%も上がりました。

また、人が最も記憶しやすいのは

会話の最初と最後だと言われています。

だから、大事なことは

冒頭と締めくくりで必ず言うこと。

これを意識するだけでも、

メッセージの伝わり方が全然違ってきますよ。

STEP3. 表現方法に変化をつける

同じことを同じ言葉で

繰り返すと、相手は飽きちゃいます。

そこで大切なのが、

表現方法に変化をつけること。

これが繰り返しの効果を

何倍にも高めるコツなんです。

例えば、

- 言葉で説明する

- 図やグラフで見せる

- 具体的な事例で示す

- 質問形式で考えさせる

このように様々な形で

同じ内容を伝えると良いです。

脳は新しい刺激に反応するので、

違う角度から情報を受け取ると

より深く理解できるようになります。

ある先生は授業で重要点を

最初に言葉で説明し、次に図で示し、

最後にクイズ形式で生徒に考えさせたところ、

テストの平均点が15点も上がったそうです。

でもね、変化をつけるといっても

核心メッセージはブレないことが大事。

表現は変えても、伝えたいことの

本質は一貫していないといけません。

だからこそ、STEP1で

核となるメッセージをしっかり

決めておくことが重要なんです。

STEP4. 異なる文脈で情報を提示する

同じ内容でも、違う場面や

状況で伝えると効果が高まります。

これが「異なる文脈での提示」で、

記憶の多層化を促進するんですよ。

たとえば、

- 会議での説明

- 休憩時間の雑談

- メールでのフォローアップ

- SNSでの情報発信

こんな風に場面を変えて

同じメッセージを伝えるんです。

人は違う状況で同じ情報に

触れると、脳に複数の経路で

記憶が形成されるからなんです。

私の知り合いのマーケターは、

新商品の特徴を公式発表、

ユーザーレビュー、使い方動画、

問題解決事例という4つの文脈で

繰り返し伝えたところ、

理解度が2倍になったそうです。

特に効果的なのは、

相手の興味や関心に合わせて

文脈を変えること。

例えば節約志向の人には

コスト面のメリットを、

品質重視の人には耐久性を

強調するといった具合です。

このように文脈を変えることで、

より多くの人に響くメッセージに

なっていくんですね。

STEP5. フィードバックを収集して調整する

繰り返しの効果を高めるには、

相手の反応を見て調整することが大切です。

一方的に伝えるだけでなく、

どう伝わっているかを確認する。

これが本当の対話を生み出すんです。

例えば、

- 「今の説明でわかりましたか?」と質問する

- アンケートで理解度を確認する

- 質問に対する回答から理解度を測る

- 表情や反応を観察する

こうした方法で相手の

理解度を確認できます。

フィードバックを集めると、

どの部分が伝わっていないのかが

はっきりわかるんですよね。

ある会社の新人研修で、

毎回短いクイズを挟んだところ、

理解が足りない部分が明確になり、

そこを重点的に繰り返すことで

研修効果が40%アップしました。

でもね、フィードバックを

集めるだけじゃダメなんです。

それを基に、次の繰り返しで

何を強調するか、どう表現を

変えるかを調整することが重要。

相手の反応に合わせて

柔軟に対応することで、

メッセージの伝わり方は

どんどん良くなっていきます。

STEP6. 長期的な記憶定着を測定する

最後は、メッセージが

長期的に残っているかを

確認することが大切です。

一時的に理解されても、

時間が経つと忘れられてしまいます。

だから定期的に確認が必要なんです。

例えば、

- 1ヶ月後に理解度テストを実施する

- 実際の行動変化を観察する

- 定期的なフォローアップ調査を行う

- 関連質問への回答から定着度を測る

このような方法で、

記憶の定着度を測れます。

長期記憶への定着には、

繰り返しの間隔を徐々に

広げていくことが効果的です。

ある通販会社では、新規顧客に

購入後3日、2週間、1ヶ月、3ヶ月と

間隔を空けて商品の活用法を伝えたところ、

リピート率が25%向上したそうです。

特に重要なのは、単なる

記憶テストではなく、

実際の行動や意思決定に

影響しているかを確認すること。

メッセージが本当に効果的なら、

相手の行動に変化が見られるはず。

この測定結果を次のコミュニケーション

計画に活かすことで、

さらに効果的な繰り返しが

できるようになります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人間の脳は新しい情報の約80%を24時間以内に忘れてしまう

- 同じ内容でも表現方法を変えると新鮮に受け取られる

- 視覚・聴覚・体験など複数の感覚を使うと記憶の定着率が上がる

- 定期的な間隔(1日後、1週間後、1ヶ月後)で情報を再提示すると効果的

- ストーリー形式の情報は単なる事実より5倍以上記憶に残りやすい

- チャンク化(情報を小さな塊に分ける)すると理解しやすくなる

- 感情を動かすエピソードを組み込むと長期記憶に定着しやすい

- 繰り返しの最適な回数を見つけるにはA/Bテストが効果的

- 行動を促すには明確な指示と限定性・緊急性の強調が重要

- 効果的な繰り返しには核となるメッセージの明確化が不可欠

まとめ

情報の繰り返しについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

私たちの脳は新しい情報をすぐに忘れるようにできています。だからこそ、大切なことは繰り返し伝える必要があるのです。

この記事では、なぜ繰り返しが必要なのか、どうすれば効果的に繰り返せるのか、そして具体的な実践方法までをお伝えしました。

特に重要なのは、単に同じことを何度も言うのではなく、表現方法を変えること。同じ内容でも言い方を変えれば、脳は「新しい情報」として処理してくれます。

また、視覚・聴覚・体験など複数の感覚を使うことで、情報の定着率は格段に上がります。文字だけでなく、図解や具体例、実践的な体験を組み合わせましょう。

定期的な間隔で情報を再提示することも効果的です。1日後、1週間後、1ヶ月後と間隔を空けて繰り返すことで、長期記憶への定着が促進されます。

ストーリーや感情を動かすエピソードを取り入れることも忘れないでください。人は数字やデータより、物語に心を動かされるものです。

この記事で紹介した方法を実践すれば、あなたの伝えたいことが確実に相手の記憶に残り、行動につながるようになります。

明日からさっそく、会議やプレゼン、SNS投稿などで繰り返しの技術を意識してみてください。きっと伝わり方が変わるはずです。

情報過多の時代だからこそ、繰り返しの技術を磨くことが、あなたのコミュニケーション力を高める鍵となるでしょう。

よくある質問

情報を繰り返し伝えることは本当に効果があるのですか?

はい、とても効果があります!人間の脳は新しい情報をすぐに忘れてしまう仕組みになっています。エビングハウスの忘却曲線によれば、学んだ内容は1時間後に56%、1日後には約70%も忘れてしまうんです。だからこそ、大切な情報は繰り返し伝えることで、相手の記憶にしっかり残すことができます。繰り返しは単なるしつこさではなく、相手の理解を深める大切な方法なんですよ。

同じことを何度も言うとうるさがられませんか?

確かにその心配はありますね。でも大丈夫!効果的な繰り返し方があります。同じ内容でも表現方法を変えたり、異なる角度から伝えたり、視覚資料を使ったりすると、「また同じ話」と思われません。たとえば「この商品は時間節約になります」と言った後に、「毎日30分の自由時間が増えますよ」と言い換えるだけでも印象が変わります。また、適切な間隔を空けることも大切です。工夫次第で、うるさがられずに大切なことを繰り返し伝えられますよ。

情報を繰り返すときの最適な回数はありますか?

マーケティングでは「7回の法則」というものがあります。人が行動を起こすには平均して7回同じメッセージに触れる必要があるという考え方です。ただし、これは絶対的な数字ではありません。内容の複雑さや重要度によって変わります。簡単な情報なら3〜5回、複雑な内容なら7〜10回程度が目安です。大切なのは「伝えた回数」ではなく「相手が受け取った回数」です。あなたが10回伝えても、相手に届いているのは3回程度かもしれません。相手の反応を見ながら柔軟に調整するのがベストですよ。

繰り返しの効果を高めるコツはありますか?

効果を高めるコツがいくつかあります!まず、感情を動かすストーリーを取り入れると記憶に残りやすくなります。数字や事実だけより、「こんな困った状況から、こう改善した」という物語の方が心に響きます。次に、複数の感覚を使うこと。聴覚だけでなく、視覚資料や体験を組み合わせると効果抜群です。また、質問形式を取り入れると、相手が能動的に考えるきっかけになります。そして最も大切なのは、伝えたい核心メッセージを明確にして、それをブレさせないことです。表現は変えても、核心は一貫していると効果的ですよ!

繰り返しの効果をどうやって測定できますか?

効果測定には3つの方法があります。まず「エンゲージメント率」を見ましょう。メールの開封率やSNSのいいね数などの反応です。次に「コンバージョン率」、つまり実際の行動(購入や申込など)がどれだけ増えたかを測定します。そして「顧客調査」で直接意見を聞くことも大切です。例えば「どのメッセージが印象に残りましたか?」と質問するだけでも多くの気づきが得られます。これらを組み合わせることで、あなたの繰り返しがどれだけ効果を上げているか明確になります。数字で効果が見えると、さらに改善するモチベーションも上がりますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。