このノウハウについて

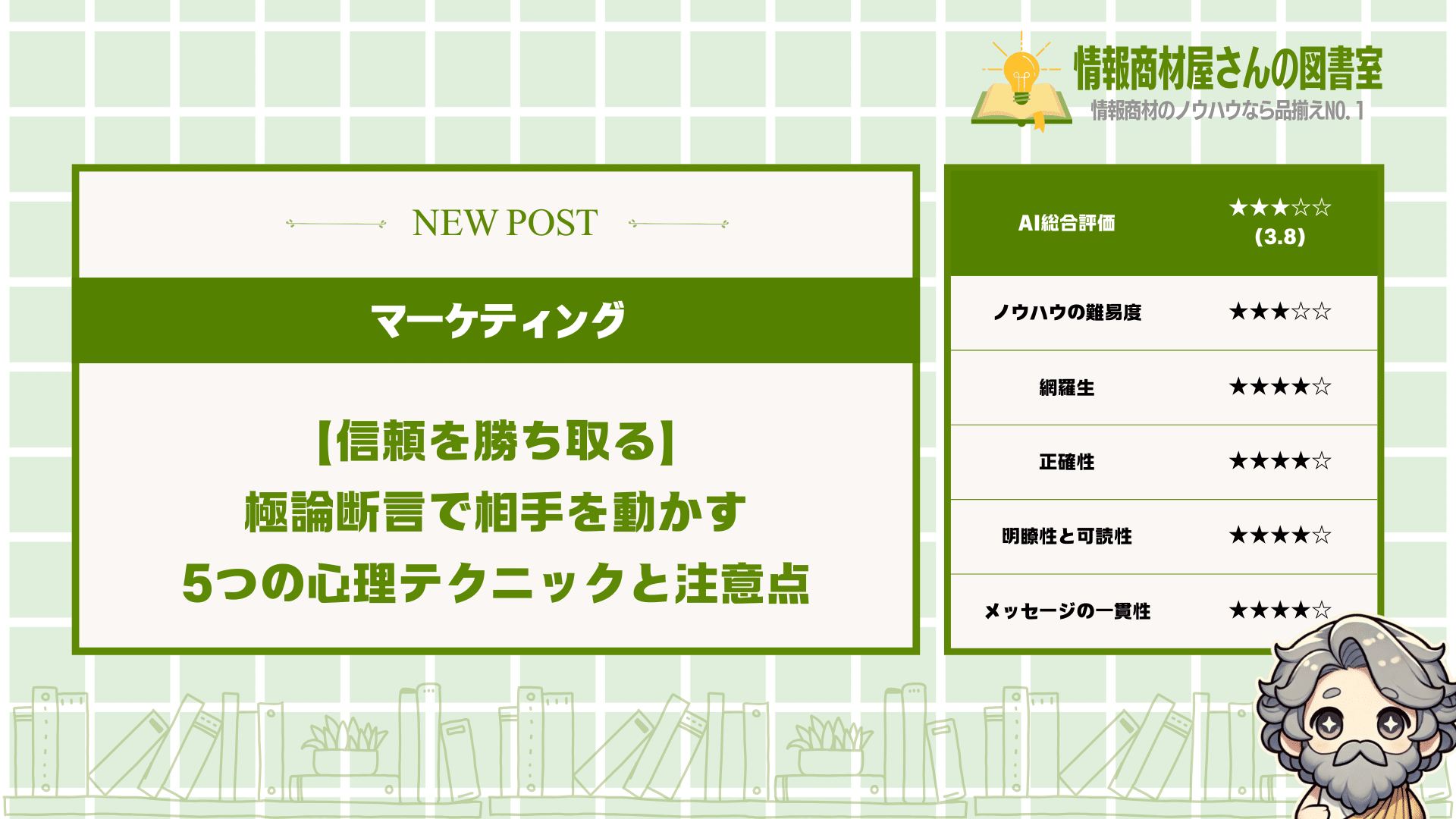

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は「極論断言」というコミュニケーション技術について、その効果的な使い方から注意点まで幅広く解説しています。読者はこの記事を読むことで、日常会話やビジネスシーンで相手を動かす言葉の使い方を学べるでしょう。特に自信を持って話すことが苦手な人や、説得力のある話し方を身につけたい人にとって、すぐに実践できる具体的なテクニックが満載です。歴史的事例や政治、マーケティングの視点も取り入れており、説得力のある内容となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●「もっと自信を持って話せればいいのに…」

●「なぜか私の意見は周りに響かないんだよな」

●「どうすれば人を動かせる言葉が使えるんだろう?」

あなたも一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

実は、人を動かす力を持つ人には共通点があります。

それは「断言する力」です。

断言するとは、迷いなく明確に意見を述べること。

この「断言力」こそが、人の心を動かす最も効果的な方法なんです。

この記事では、なぜ断言が人の心を動かすのか、

どうすれば効果的に断言できるのか、

そして陥りがちな失敗パターンまで徹底解説します。

政治家やリーダーたちが実践してきた手法を

あなたも明日から使えるようになります。

自信を持って話せるようになりたい人、

周りの人に影響力を持ちたい人は、

ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 極論断言が人の心を動かす5つの心理的理由

- 政治家やリーダーから学ぶ効果的な断言テクニック

- 断言力を身につけるための具体的な練習方法

- 断言が失敗する4つの落とし穴と回避法

- ビジネスや日常で使える実践的な断言フレーズ集

極論断言が効果的なコミュニケーション術である5つの理由

断言する人の言葉には

不思議な説得力があります。

あなたも断言力を身につければ、

周りの人を動かせるようになりますよ。

効果的な断言の理由は次の5つです。

- 曖昧さを排除して信頼性を高められる

- 自信に満ちた印象を相手に与えられる

- 複雑な説明を省いて理解を促進できる

- 議論の焦点を明確にできる

- 決断力のあるリーダーとして認識される

これらのポイントを押さえると、

あなたの言葉の影響力が格段に上がります。

なぜこれが効くのかというと、

人は明確さに安心感を覚えるからなんです。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

曖昧さを排除して信頼性を高められる

曖昧さのない言葉は

相手からの信頼を一気に高めます。

なぜなら、はっきりした言葉には

責任感が伴うからなんですね。

例えば、

- 「たぶん明日までに終わると思います」

- 「明日の15時までに必ず完成させます」

どちらが信頼できますか?

後者の方が断然信頼できますよね。

責任を持った発言に聞こえます。

「たぶん」や「〜かもしれない」

という言葉を使うと、逃げ道を作っているように見えるんです。

その点、断言は逃げ道を作らず、

自分の言葉に責任を持つ姿勢を示します。

日本の政治家を見てみると、

曖昧な表現が多くて信頼を失っているケースが多いんですよ。

「検討します」とか「努力します」

という言葉ばかりで具体性がない。

だからこそ、あなたが断言できると、

周りと差をつけられるんです。

曖昧さを排除した言葉は

相手の心に強く残り、信頼関係を築きます。

自信に満ちた印象を相手に与えられる

断言する人からは

自信が溢れ出ているように感じます。

これは人間の心理として、

確信を持って話す人に惹かれるからなんですよ。

たとえば、

- 「この方法が最適だと思います」

- 「この方法が最適です」

どちらが自信を感じますか?

後者からは圧倒的な自信が

伝わってきますよね。

「〜と思います」という言葉を

加えるだけで自信のなさが出てしまうんです。

特に初対面の人との会話では、

自信のある発言が第一印象を左右します。

自信に満ちた断言は

あなたの専門性も高く見せる効果があります。

日本の首相と海外のリーダーを

比べてみると違いが分かりやすいです。

海外のリーダーは「We will」と

断言するのに対し、日本の首相は

「検討してまいります」と言うことが多い。

結果として、断言するリーダーの方が

強いリーダーシップを感じさせるんですね。

自信を持って断言することで、

あなたも周りから一目置かれる存在になれます。

複雑な説明を省いて理解を促進できる

断言は複雑な内容を

シンプルに伝える最高の方法です。

なぜかというと、余計な

言葉を削ぎ落とすからなんですね。

例えば、

- 「様々な要因を考慮した結果、この選択肢が最適である可能性が高いと考えられます」

- これが最適な選択です」

どちらが理解しやすいですか?

長い説明より短い断言の方が

記憶に残りやすいんです。

人の脳は単純な情報を

処理するのが得意なんですよね。

だから複雑な説明よりも

シンプルな断言の方が伝わりやすい。

会議で発言するときも、

長々と説明するより「これが最善策です」

と断言する方が印象に残ります。

実は政治家の演説でも

断言が多い人ほど支持率が高いんです。

複雑な政策も「景気を回復させます」

というシンプルな断言で伝えた方が効果的。

断言することで相手の理解を

促進し、あなたのメッセージを

確実に届けることができるんです。

議論の焦点を明確にできる

断言は議論の方向性を

一気に明確にする力があります。

これは曖昧な表現だと

話がどんどん脱線するのに対して、

断言は議論の軸を作るからなんです。

例えば、

- 「この問題については様々な見方があると

思います」 - 「この問題の核心は〇〇です」

どちらが議論を進めやすいでしょう?

後者の方が明らかに

議論の焦点が絞られますよね。

会議で時間が無駄に使われるのは、

多くの場合、議題が曖昧だからなんです。

断言によって議論の方向性を

示すことができれば、効率的に

結論に達することができます。

政治の世界でも同じことが言えて、

明確な主張がないと国民は混乱します。

「この政策で失業率を5%下げます」

という断言があれば、その是非について

議論できるようになるんですね。

議論を建設的に進めるためにも、

断言は非常に効果的なツールなんです。

決断力のあるリーダーとして認識される

断言できる人は自然と

リーダーとして見られるようになります。

これは決断力が

リーダーの重要な資質だからなんですよ。

例えば、

- 「どうしましょうか?皆さんの意見を聞かせてください」

- 「私たちはこの方向で進みます」

どちらがリーダーらしく感じますか?

後者の方が明らかに

リーダーシップを感じさせますよね。

優柔不断な上司よりも、

決断力のある上司の方が部下からの

信頼を得やすいものです。

断言することで「この人についていけば

間違いない」という安心感を与えられます。

日本の政治家の支持率低下は、

曖昧な発言が多いことも一因です。

「検討します」ではなく

「実行します」と言えるリーダーの方が

支持を集めるんですね。

あなたも断言する習慣をつければ、

周りから頼られるリーダー的存在に

なることができるんです。

極論断言が失敗する4つの落とし穴

極論断言は時に大きな失敗を

招いてしまうことがあります。

その危険性を知っておけば、

コミュニケーションの質が格段に上がります。

極論断言が失敗するのは、

- 根拠なく断言して信頼を失う

- 相手の立場や感情を無視する

- 柔軟性を欠いて対立を生む

- 断言と傲慢さを混同する

という4つの落とし穴があるからです。

どれも日常生活でよく見かける

問題点なんですよね。

これらの落とし穴を避けることで、

より健全な関係が築けます。

それぞれについて、

詳しく見ていきましょう。

根拠なく断言して信頼を失う

根拠のない断言は、

あっという間に信頼を失わせます。

なぜなら、発言の裏付けがないと

周りの人は不信感を抱くからなんです。

例えば、

- 「これは絶対に成功する」と根拠なく言う

- 「間違いなくベストな選択だ」と証拠を示さない

- 「誰もが同意する」と一般化しすぎる

こういった発言をすると、

相手は疑問を感じてしまいます。

特に専門的な話題では、

根拠を示さない断言は致命的です。

たとえば会議の場で

「このプロジェクトは絶対に成功します」

と根拠なく言い切ってしまうと、

後で問題が発生したとき、

あなたの言葉の信頼性が

一気に崩れてしまうんです。

実際に政治家の発言でも、

根拠なく「絶対に」と断言した後に

その政策が失敗すると、

支持率が急落するという

現象がよく見られます。

だからこそ、断言するときは

必ず裏付けとなる事実や

データを用意しておきましょう。

根拠のある断言こそが、

本当の説得力を生み出すのです。

相手の立場や感情を無視する

極論で断言すると、

相手の立場や感情を無視してしまいがちです。

これが問題なのは、

人間関係を悪化させる原因になるからです。

たとえば、

- 「そんなの全然ダメだよ」と一刀両断

- 「それは意味がない」と否定的な断言

- 「誰でもわかることだ」と相手を見下す発言

このような言い方をすると、

相手は傷ついてしまいます。

職場での例を挙げると、

「あなたのやり方は間違っている」

と言い切るよりも、

「別の視点から見ると、

こういうアプローチも

考えられるかもしれませんね」

という言い方の方が、

相手の自尊心を傷つけません。

友人との会話でも同じです。

悩みを相談されたときに

「それは気にしなくていい」と

断言してしまうと、

相手は「自分の気持ちを

理解してもらえなかった」と

感じてしまうんですね。

相手の立場や感情に

配慮した表現を心がけることで、

コミュニケーションの質は

格段に向上するものなんです。

柔軟性を欠いて対立を生む

極論断言は柔軟性を欠き、

不必要な対立を生み出します。

なぜなら、中間の立場や

妥協点を見つける余地を

奪ってしまうからなんです。

例えば、

- 「これ以外の方法はない」と断言する

- 「絶対にこうあるべきだ」と押し付ける

- 「100%正しい」と譲らない姿勢

こういった態度は、

議論を硬直させてしまいます。

職場での会議を例に挙げると、

「この方法しか成功しない」と

断言する人がいると、

他のメンバーからの

アイデアや意見が出にくくなり、

結果的に最良の解決策を

見逃すことになります。

家族との話し合いでも、

「絶対にこうすべきだ」と

一方的に主張すると、

家族の意見を聞く機会を失い、

関係がギクシャクしてしまうことも。

実は政治の世界でも、

極端な立場をとる政治家は

支持を失うことが多いんです。

柔軟性を持って

「こういう考え方もありますが、

他の視点も大切です」

という姿勢を示すことで、

より建設的な対話が

生まれるものなんですよ。

断言と傲慢さを混同する

断言することと傲慢であることは、

まったく別のものなんです。

この区別ができないと、

自信を持った発言が

傲慢に映ってしまうんですよね。

例えば、

- 「私が言うんだから間違いない」

- 「こんなことも知らないの?」

- 「議論の余地はない」

こんな言い方をすると、

相手は反発心を抱きます。

会社でのプレゼンを例にすると、

「このデータが示す通り、

この戦略が最適です」と言うのと、

「私の経験から言って、

これ以外の選択肢は

考える必要もない」

という言い方では、

受け取る印象が全く違います。

友人との会話でも、

「私に任せておけば大丈夫」と

言うのではなく、

「これまでの経験から、

こうするのが良いと思うよ」

という言い方の方が、

相手は受け入れやすいんです。

実際、リーダーシップ研究でも、

傲慢な態度は部下の

モチベーションを下げる一方、

根拠を示した自信ある発言は

信頼感を高めることが

わかっています。

断言するときは自信を持ちつつも、

相手を尊重する態度を

忘れないことが大切なんです。

日本の政治コミュニケーションから学ぶ極論断言の教訓3つ

政治家の言葉一つで国民の

支持率が激変することをご存知ですか?

この記事を読めば、なぜ断言が

リーダーシップに不可欠なのかが分かります。

- 曖昧な発言が支持率低下を招く実例

- 明確なビジョン提示がリーダーシップを強化する

- 国民との信頼関係構築には一貫した主張が必要

これらは政治の世界だけでなく、

ビジネスや日常のコミュニケーションにも応用できます。

どうすれば人々の信頼を勝ち取れるのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

曖昧な発言が支持率低下を招く実例

曖昧な発言は政治家の

支持率を急落させる大きな原因なんです。

なぜなら、はっきりしない言葉は

国民に不安と混乱をもたらすからです。

例えば...

- 「検討します」と言って何も実行しない

- 質問に対して本題から逃げる回答

- 「状況を見て判断する」と責任回避する発言

こういった言い回しを

よく耳にしませんか?

日本の首相会見を思い出してみると、

具体的な答えを避ける場面が多いですよね。

「前向きに検討します」と言いながら

結局何も変わらないパターンです。

そして、この曖昧さこそが

国民の不満を高める要因なんです。

実は、最近の内閣支持率調査では

「政策が分かりにくい」という不満が

上位に挙がっているんですよ。

どんな難しい問題でも、

自分の立場を明確にした政治家の方が

長期的に支持される傾向があります。

曖昧な態度は一時的に批判を

避けられても、最終的には

信頼の低下につながるんです。

明確なビジョン提示がリーダーシップを強化する

明確なビジョンを示すことは

真のリーダーの証なんです。

これができると、周りの人が

自然とついてくるようになります。

具体的には次のようなことです。

- 「3年以内に○○を実現する」と期限付きの目標設定

- 「私は○○に反対です」と明確な立場表明

- 「この問題は○○が原因です」と分析結果の断言

こういった発言は

責任感を感じさせますよね。

例えば海外のリーダーを見ると、

成功している政治家は自分の考えを

はっきり伝える特徴があります。

「私はこう思う」「これが私の方針だ」

という言い切りの言葉が多いんです。

一方で日本の政治家は構造上、

断言が難しい立場にあることも事実。

様々な利益団体や党内の調整が

必要なため、個人の意見を

強く出せないケースが多いんです。

でも、それでも明確さを欠くと

リーダーシップは弱く見えてしまう。

だからこそ、制約がある中でも

できるだけ明確なビジョンを

示す努力が求められるんです。

国民との信頼関係構築には一貫した主張が必要

国民との信頼関係を築くには、

一貫した主張を続けることが絶対条件です。

なぜなら人は態度がコロコロ変わる人より、

信念を持ち続ける人を信頼するからです。

例えば...

- 選挙前と選挙後で発言が180度変わる

- 世論調査の結果で意見を変える

- 批判を受けるとすぐに立場を引っ込める

こんな行動パターンは

信頼を大きく損ないますよね。

政治の世界では特に、

支持率を意識するあまり発言を

二転三転させる例がよくあります。

けれども、そうすると「この人は

何を考えているか分からない」と

国民に思われてしまうんです。

実は、いくつかの研究によると

政策の内容よりも、その一貫性の方が

支持率に影響するというデータもあります。

つまり、たとえ賛否両論ある政策でも

一貫して主張し続ければ、

最終的には支持を得られる可能性が高いんです。

私の友人は会社の管理職ですが、

「部下は上司の方針がブレないことに

安心感を覚える」と言っていました。

だからこそ、批判を恐れず

自分の信念に基づいた一貫した

主張を続けることが信頼構築の鍵なんです。

ヒトラーの大衆扇動に利用された社会背景4つ

ヒトラーが大衆を動かしたのは、

実は社会背景を巧みに利用したからなんです。

彼はドイツ社会の弱点を

見事に突いて支持を集めました。

その社会背景とは、

- 戦後の経済的混乱と失業率の高さ

- 国民の不満と将来への不安

- ドイツ国民の誇りの喪失感

- メディアコントロールによる情報操作

これらがあったからこそ、

ヒトラーの言葉が響いたんですね。

どんな優れた演説技術も、

土台となる社会状況がなければ効果はありません。

これから4つの背景について

詳しく見ていきましょう。

戦後の経済的混乱と失業率の高さ

第一次世界大戦後のドイツは、

経済的に本当にボロボロだったんです。

失業率が30%を超えるような

状況だったと言われています。

例えば、

- お金の価値がどんどん下がる

- 仕事がなくて家族が食べていけない

- 明日の生活すら見通せない

こんな状態が

ドイツ中に広がっていました。

もっと具体的に言うと、

パン1個買うのにも紙幣を山のように

持っていかないといけないほど。

朝と夕方では同じものの値段が

何倍にも跳ね上がることもあったんです。

このような極度の経済不安は、

人々を非常に不安定な精神状態にします。

そうなると「誰かが助けてくれる」

という言葉に飛びつきたくなるんですよね。

ヒトラーはまさにこの状況を利用して、

「私が経済を立て直す」と約束したんです。

人は極限状態では冷静な判断ができず、

希望を与えてくれる人に従ってしまうんです。

国民の不満と将来への不安

当時のドイツ国民は、

未来に対して絶望的だったんですよ。

政府への不信感が

とてつもなく大きかったんです。

例えば、

- 政治家は私たちの苦しみを分かっていない

- 国際社会から不当な扱いを受けている

- このままでは子どもたちの未来がない

といった不満が

国民の間で広がっていました。

特にベルサイユ条約による

巨額の賠償金の支払いは、

国民の怒りを爆発させる原因になりました。

多くの人が「なぜ私たちだけが

こんなに苦しまなければならないのか」

と感じていたんです。

このような不満と不安は、

極端な主張にも耳を傾けさせる原因になります。

ヒトラーは「あなたたちの不満は正しい」

「私がその怒りの代弁者になる」と訴えました。

人は自分の感情を理解してくれる人に

強く惹かれるものなんですね。

そして彼は国民の不満を

巧みに利用したのです。

ドイツ国民の誇りの喪失感

戦争に負けたことで、

ドイツ人は深い屈辱を味わっていました。

かつての強国が

世界から見下される存在になったんです。

例えば、

- 軍隊の大幅な縮小を強制された

- 国土の一部を奪われた

- 国際社会での発言権を失った

これらのことが

国民の誇りを深く傷つけたんです。

特に第一次世界大戦の敗北を

「背後の一撃」と呼び、

国内の裏切り者がいたという説が広まりました。

この「裏切り者」という概念が

後にユダヤ人への憎しみにつながるんですね。

誇りを失った人々は、

それを取り戻してくれる指導者を求めます。

ヒトラーは「ドイツ人は優れた民族だ」

「かつての栄光を取り戻そう」と訴えました。

自尊心を傷つけられた人々にとって、

自分たちの価値を認めてくれる言葉は

とても魅力的に映るものなんです。

だからこそ彼の言葉が

多くの人の心を捉えたんですね。

メディアコントロールによる情報操作

ヒトラーは情報の力を

とてもよく理解していました。

メディアを支配することで

国民の考え方を操作できると知っていたんです。

例えば、

- 新聞やラジオを政府の管理下に置く

- 反対意見を検閲で排除する

- 繰り返し同じメッセージを流す

こういった手法で

国民の思考を誘導していったんです。

特にゲッベルスという宣伝相が

プロパガンダを徹底的に行いました。

「嘘も百回言えば真実になる」

という考え方で、同じメッセージを

何度も繰り返し国民に刷り込んだんです。

このような情報操作によって、

批判的思考ができなくなった国民は

次第にヒトラーの主張を信じるようになります。

今でいうフェイクニュースや

エコーチェンバー現象の原型とも

言えるかもしれませんね。

情報源が限られていた当時、

国民はメディアを通して流れる情報を

鵜呑みにするしかなかったんです。

だからこそメディアコントロールが

ヒトラーの権力掌握に大きく貢献したのです。

ヒトラーが用いたプロパガンダ戦略の実態6つ

ヒトラーのプロパガンダ技術は、

今でも恐ろしいほど効果的だったんです。

この記事を読めば、

心理操作の仕組みがわかって防御できますよ。

ヒトラーが使った主な戦略は:

- スケープゴートとしてユダヤ人を標的にする

- アーリア人優越思想を広める

- マスメディアを徹底的に活用する

- 繰り返しによる刷り込みを行う

- 対比の技法で単純な二項対立を作り出す

- 国家再建の希望を強調する

これらの手法は実は今でも

政治や広告でよく使われています。

なぜ人々がこうした戦略に

簡単に操られるのか、それぞれ解説していきます。

スケープゴートとしてユダヤ人を標的にする

ヒトラーは社会問題の責任を

全部ユダヤ人のせいにしたんです。

これは「スケープゴート作戦」と呼ばれ、

人々の不満を特定の集団に向けさせる手法なんですよ。

例えば:

- 経済危機はユダヤ人金融家のせい

- 第一次世界大戦の敗北もユダヤ人の陰謀

- ドイツの文化的衰退もユダヤ人の影響

こうした主張を繰り返すことで、

多くのドイツ人が信じ始めたんです。

特に当時のドイツは戦争に負けて

お金もなくて、みんな不満タラタラでした。

そんな時に「全部あいつらのせいだ!」って

言われると、信じたくなっちゃうんですよね。

実はこの手法、今でも

いろんな場面で使われています。

例えば移民問題や失業問題で

特定の集団を責める政治家とか。

だから私たちも「誰かのせい」って

単純に考えるのは危険なんです。

アーリア人優越思想を広める

ヒトラーは「アーリア人」という

架空の優れた人種概念を広めたんです。

これによって「私たちは特別」という

誇りと優越感を与えることができたんですよね。

例えば:

- 金髪碧眼は最も純粋な血統

- アーリア人は文明の創造者

- 他の人種より知的・身体的に優れている

こうした考えは科学的には

まったくデタラメなんですけど、

当時の人々にとっては

心地よいメッセージだったんです。

特に第一次世界大戦で負けて

プライドがズタズタだった国民にとって、

「実は私たちは特別な存在なんだ」って

言われるのは魅力的だったんですね。

この「私たちは特別」という思想は

集団のまとまりを強くする効果があります。

でも実際には人種による

能力差なんてないんですよ。

こういう優越思想は差別や

暴力の土台になるから危険なんです。

マスメディアを徹底的に活用する

ヒトラーはラジオや映画など

当時の最新メディアを徹底活用したんです。

これによって彼のメッセージが

国中のどこにでも届くようになったんですよ。

例えば:

- 国営ラジオ放送の整備

- プロパガンダ映画の制作

- 新聞やポスターの統制

特に印象的だったのが、

安いラジオ受信機「国民受信機」の普及です。

これによって貧しい家庭でも

ヒトラーの演説が聞けるようになったんです。

また映画監督レニ・リーフェンシュタールに

「意志の勝利」という映画を作らせて、

ナチスの集会を芸術的に

美しく描いて見せたりもしました。

今で言うなら、SNSやネットを

完全にコントロールするようなものです。

情報源が限られていた時代に

メディアを独占することの力は絶大でした。

だからこそ、多様な情報源から

自分で考えることが大切なんですね。

繰り返しによる刷り込みを行う

ヒトラーは同じメッセージを

何度も何度も繰り返したんです。

これは「繰り返しの法則」と呼ばれ、

嘘でも繰り返せば真実に見えてくるんですよ。

例えば:

- 「ユダヤ人は敵」の繰り返し

- 「アーリア人は優れている」の繰り返し

- 「ドイツは裏切られた」の繰り返し

こうした単純なメッセージを

あらゆる場面で繰り返すことで、

人々の脳に深く

刷り込まれていったんです。

特に感情に訴える言葉で

繰り返すのが効果的でした。

今で言うなら、CMや政治スローガンが

何度も繰り返されるのと同じですね。

でも実は人間の脳は、

繰り返し聞いたことを信じやすいんです。

だからこそ、何度も聞く情報ほど

「本当かな?」と疑う習慣が大事なんですよ。

対比の技法で単純な二項対立を作り出す

ヒトラーは「善と悪」「味方と敵」という

単純な対比で世界を描いたんです。

こうすると複雑な問題が

わかりやすく見えるようになるんですよね。

例えば:

- アーリア人(善)vs ユダヤ人(悪)

- 国家主義者(愛国者)vs 共産主義者(裏切り者)

- 純粋な民族 vs 不純な民族

こうした単純な対立構造は

人間の脳が理解しやすいんです。

「私たちは正しい、あいつらは間違っている」

という単純な図式が作られました。

現実の世界は実はもっと

グレーゾーンだらけなんですけどね。

今でも政治や広告では

「AかBか」という二択で

複雑な問題を単純化することが

よく行われています。

だからこそ、「本当にそんな単純?」と

疑問を持つ姿勢が大切なんです。

国家再建の希望を強調する

ヒトラーは「輝かしい未来」という

希望のメッセージを強く打ち出したんです。

これによって苦しい現状から

逃れる道を示すことができたんですよね。

例えば:

- 「千年帝国」の建設

- 経済復興と完全雇用の約束

- ドイツの国際的地位の回復

当時のドイツは第一次世界大戦後の

賠償金や経済危機で大変な状況でした。

そんな中で「明るい未来」を

示されると、人は飛びつくんですよね。

実際、ヒトラーは初期には

失業問題を解決するなど、

国民の信頼を勝ち取る

成果を見せていました。

希望を与えることは政治的に

とても強力な武器なんです。

でも約束された「輝かしい未来」の裏には

どんな犠牲があるのかを見極めることが大切です。

だからこそ、甘い言葉ほど

中身をしっかり見る必要があるんですね。

現代社会で警戒すべき大衆扇動の兆候5つ

歴史は繰り返すという言葉、

あなたも一度は聞いたことがあるでしょう。

大衆扇動の手法は時代が変わっても、

その本質はほとんど変わっていないんです。

現代社会で警戒すべき兆候は、

- 特定の集団をスケープゴートにする言説が広まる

- 感情に訴えかける単純なメッセージが増える

- 事実よりも印象操作が優先される

- メディアが特定の視点だけを強調する

- 社会不安を背景に極端な解決策が支持される

これらの兆候を知っておくことで、

あなたは扇動に騙されにくくなります。

歴史から学ぶことで、

同じ過ちを繰り返さないようにできるんです。

それでは、これらの兆候について

詳しく見ていきましょう。

特定の集団をスケープゴートにする言説が広まる

社会問題の原因を特定の集団のせいにする言説は、

大衆扇動の最も危険な兆候です。

このパターンは歴史上何度も繰り返されてきて、

最も悲惨な結果を招いてきました。

例えば、

- 「〇〇人が仕事を奪っている」

- 「△△教徒が社会秩序を乱している」

- 「□□層が国の財政を圧迫している」

こういった言説が広まると、

社会の分断が急速に進んでいきます。

ヒトラーの時代では、ユダヤ人が

ドイツの問題のスケープゴートにされました。

戦後の経済混乱や社会不安の原因を

すべてユダヤ人のせいにしたんです。

ここで気をつけたいのが、

こういった言説は必ず「単純化」されること。

複雑な社会問題には様々な要因があるのに、

「あの人たちが悪い」と単純化されるんです。

現代でも似たようなことが起きていて、

移民や特定の宗教、政治的少数派が

標的にされることがあります。

社会の問題を特定の集団のせいにする言説を

見かけたら、要注意サインと考えましょう。

感情に訴えかける単純なメッセージが増える

「この国を取り戻そう」「変化の時だ」

このような単純なフレーズが増えると危険です。

こうした単純なメッセージは、

複雑な思考を停止させる効果があるんです。

たとえば、

- 短いスローガンの繰り返し

- 強い感情を喚起する言葉の多用

- 「私たち」と「彼ら」の二項対立

このような手法が使われると、

人は理性的に考えなくなります。

ヒトラーは演説で声の抑揚や

身振り手振りを徹底的に研究し、

人々の感情を揺さぶりました。

彼は論理より感情に訴える方が、

大衆を動かせることを知っていたんです。

特に注意したいのが、

恐怖や怒りを煽るメッセージです。

「このままでは国が滅びる」

「我々の文化が破壊される」

といった恐怖を煽る言葉は要注意。

こうしたメッセージに触れたとき、

「なぜこれが感情的に響くのか」と

一歩引いて考えてみることが大切です。

感情的になるほど冷静な判断ができなくなり、

扇動される危険性が高まります。

事実よりも印象操作が優先される

「嘘も百回言えば真実になる」

という言葉があるけど、これ本当なんです。

事実よりも印象操作が優先される状況は、

大衆扇動の典型的な兆候です。

例えば、

- 統計の恣意的な解釈

- 文脈から切り離された情報の提示

- イメージや象徴の過度な利用

こういった手法が使われると、

人々は事実と異なる印象を持ってしまいます。

ナチスのプロパガンダ担当者は、

ユダヤ人に関する偽情報を

繰り返し流し続けました。

その結果、多くのドイツ人が

事実とは異なるステレオタイプを

信じるようになってしまったんです。

今の時代で言うと、SNSでの

短い動画や切り取られた情報が

同じような役割を果たしています。

ちょっと考えてみてほしいんですが、

あなたが最近信じた情報、

本当に事実確認しましたか?

特に自分の意見に合う情報は

無批判に受け入れがちなんです。

だからこそ、情報の出所を確認し、

複数の視点から検証する習慣を

身につけることが重要なんです。

メディアが特定の視点だけを強調する

メディアが一つの視点だけを

繰り返し伝えるようになると危険です。

多様な意見が排除され、

特定の見方だけが「正しい」とされる状況は

扇動の温床になります。

例えば、

- 特定の政治的立場だけを支持する報道

- 批判的な意見の排除や軽視

- 同じ文脈やフレームワークでの繰り返し

こういった状況になると、

人々は偏った情報しか得られなくなります。

ナチス政権下では、

ゲッベルスが率いるプロパガンダ省が

メディアを完全にコントロールしていました。

ラジオや新聞、映画など

あらゆるメディアを通じて

一貫したメッセージを流し続けたんです。

現代では、テレビやネットの

アルゴリズムによる「エコーチェンバー」が

同様の効果を生み出しています。

「エコーチェンバー」っていうのは、

自分と同じ意見ばかりに囲まれて

他の視点が見えなくなる状態のことです。

これを避けるためには、

意識的に多様な情報源に触れることが大切。

自分と意見が異なるメディアも

時々チェックしてみると、

より広い視野が持てるようになります。

メディアの多様性が失われると、

社会全体が一方向に流されやすくなる

ということを覚えておきましょう。

社会不安を背景に極端な解決策が支持される

「今すぐ全てを変えよう」という

極端な解決策が人気を集め始めたら、

それは大衆扇動の危険信号です。

社会不安が高まると、人々は

簡単で劇的な解決策を求めがちなんです。

例えば、

- 「強いリーダーに全てを任せよう」

- 「〇〇を排除すれば全て解決する」

- 「従来のルールは全て壊すべきだ」

こういった極端な主張が

支持を集めるようになります。

ヒトラーがドイツで台頭したのも、

第一次世界大戦後の経済混乱と

社会不安の時期でした。

彼は「ドイツを再び偉大にする」という

シンプルで魅力的な約束をしたんです。

不安な時代には、複雑な問題に対する

単純な解決策が魅力的に見えるもの。

でも現実の社会問題は、

そんなに簡単には解決しません。

最近でも、コロナ禍や経済不安の中で

極端な政治的主張が支持を集めるのは

このメカニズムが働いているからです。

だから社会が不安定な時こそ、

「この解決策は現実的なのか?」

「副作用はないのか?」と

冷静に考える必要があります。

極端な解決策に飛びつく前に、

その背後にある扇動の意図を

見抜く目を持ちましょう。

トランプ氏の選挙戦略が成功した5つの理由

トランプ氏の選挙戦略は、

常識を覆す革命的なものだったんです。

その戦略を理解すれば、

現代の政治戦略の本質が見えてきます。

トランプ氏が成功した理由は、

- マスメディアを介さず直接国民と繋がる手法を

確立したから - 従来の政治常識を覆す大胆な発言で注目を

集めたから - 白人労働者層の不満を的確に掬い上げたから

- SNSを駆使して情報発信のコントロール権を

握ったから - 明確なブランディングで政治的アイデンティティを確立したから

これらの戦略は一般的な政治家が

使ってきた手法とは全く違うんです。

トランプ氏は時代の変化を読み取り、

新しい選挙戦略を生み出しました。

それぞれの戦略について

詳しく見ていきましょう。

マスメディアを介さず直接国民と繋がる手法を確立したから

トランプ氏は従来の政治家と違って、

マスメディアを飛び越えて直接国民と繋がったんです。

これが彼の最大の武器だったと

言っても過言ではないんですよね。

例えば、

- SNSでの直接的な情報発信

- 大規模な集会やイベントの開催

- メディアの解釈を待たない即時発信

このような手法で、

メディアのフィルターなしに

自分の言葉を届けました。

特にTwitter(現X)では、

朝4時台に突然ツイートして

話題をコントロールしたり。

こうした直接的なコミュニケーションが、

「この人は本音で話してくれる」

という印象を与えたんですね。

従来の政治家がメディア向けに

整えた発言をするのとは対照的で、

トランプ氏の「フィルターなし」の

発言は新鮮に映ったわけです。

この直接性こそが、

多くの支持者の心をつかんだ

大きな理由だったんですよ。

従来の政治常識を覆す大胆な発言で注目を集めたから

トランプ氏は政治的に「正しい」

発言より、インパクトのある発言を選びました。

これが従来の政治家との

決定的な違いだったんです。

例えば、

- メキシコとの国境に壁を建設する

- 中国に対する高関税の導入

- イスラム教徒の入国禁止発言

こういった常識では考えられない

大胆な発言をしたんですよね。

普通の政治家なら絶対に

避けるような過激な表現も

ためらわずに使いました。

たとえば「アメリカを再び偉大に」

というスローガンは、シンプルですが

強烈なメッセージ性がありました。

こうした発言は批判を浴びる一方で、

メディアの注目を集め、常に

ニュースの中心にいられたんです。

政治の専門家が「あり得ない」と

言うような発言が、実は多くの

一般市民の本音と共鳴したんですね。

従来の「政治的正しさ」に縛られない

姿勢が、新鮮な風として

受け入れられたわけです。

白人労働者層の不満を的確に掬い上げたから

トランプ氏は見事に「忘れられた

アメリカ人」の心をつかみました。

特に製造業の衰退で職を失った

白人労働者層の不満を理解していたんです。

例えば、

- グローバル化による工場閉鎖への怒り

- 移民による雇用の奪取への不安

- エリート層への不信感

これらの感情を上手く

キャッチしたんですよね。

「ラストベルト」と呼ばれる

工業地帯の衰退は、そこに住む

人々に大きな不安を与えていました。

ちなみに「ラストベルト」って

さびついた工業地帯って意味で、

アメリカ中西部の製造業が

衰退した地域のことなんです。

トランプ氏は「アメリカ第一主義」を

掲げて、彼らの仕事を取り戻すと

約束したんですよね。

他の政治家が複雑な経済理論を

語る中、トランプ氏は単純明快に

「仕事を取り戻す」と言いました。

これが経済的不安を抱える

白人労働者層の心に

強く響いたんです。

結果として、民主党の牙城だった

ラストベルト諸州で勝利し、

選挙を制することができました。

SNSを駆使して情報発信のコントロール権を握ったから

トランプ氏はSNSを使って

情報戦の主導権を握ったんです。

これが従来の政治家と

まったく違う点だったんですよね。

例えば、

- Twitter(現X)での直接的な発信

- Facebookを活用した的確なターゲティング広告

- メディアの報道に即座に反論する能力

こうした手法で、自分の

メッセージを直接届けました。

特に注目すべきは、朝の早い時間に

ツイートして一日の

ニュースサイクルを支配したこと。

メディアは彼のツイートを

追いかけるしかなく、議題設定の

主導権を握られていたんです。

また、ケンブリッジ・アナリティカという

データ分析会社を使って、有権者の

心理プロファイルを作成したとも

言われています。

これにより、特定の有権者に

効果的なメッセージを届ける

精密なターゲティングが可能になりました。

SNSを「政治的武器」として

最大限に活用したことが、

トランプ氏の大きな強みだったんです。

明確なブランディングで政治的アイデンティティを確立したから

トランプ氏は自分自身を

はっきりとしたブランドとして

確立することに成功しました。

これが多くの有権者に

強い印象を残した理由なんです。

例えば、

- 「Make America Great Again」の赤い帽子

- 「ディール・メーカー(交渉の名人)」としての

自己演出 - 政治家ではなく「成功したビジネスマン」という

立ち位置

これらのブランディング要素は

非常に強力だったんですよね。

特に赤い「MAGA」帽子は、

トランプ支持者の象徴として

すぐに認識されるようになりました。

また「アメリカを再び偉大に」という

スローガンは、過去の栄光を

取り戻すという感情に訴えかけ、

多くの人の心をつかみました。

さらに、自身を「ワシントンの

アウトサイダー」として位置づけ、

既存の政治システムへの

不満を持つ人々の支持を集めました。

このように明確なブランド戦略によって、

トランプ氏は他の候補者とは

一線を画す存在となったんです。

政治家としてではなく、

「アメリカを救う実業家」という

アイデンティティを確立したことが

大きな勝因だったと言えますね。

効果的な選挙戦略を構築する6つのステップ

選挙で勝つための秘訣は、

実は科学的なアプローチにあります。

正しい戦略さえ立てれば、

あなたも選挙戦を有利に進められるんです。

効果的な選挙戦略の6つのステップは、

- STEP1. 有権者のデモグラフィックデータを

徹底分析する - STEP2. ターゲット層に響くメッセージを明確化する

- STEP3. 従来のメディアに依存しない情報発信経路を確保する

- STEP4. 地域特性に合わせた選挙活動を展開する

- STEP5. 有権者との直接対話の機会を増やす

- STEP6. 突発的な出来事を味方につける柔軟性を持つ

これらのステップは、実はトランプ氏が

大統領選で実践した手法でもあります。

どれも難しそうに見えますが、

順を追って実践すれば効果が出ます。

では、それぞれのステップについて

詳しく解説していきましょう。

STEP1. 有権者のデモグラフィックデータを徹底分析する

有権者のデータをしっかり分析すると、

選挙戦略の土台ができあがります。

なぜなら、誰に向けて訴えかけるべきかが

明確になるからなんですね。

例えば、

- 地域ごとの年齢層の違い

- 職業別の有権者分布

- 過去の投票傾向

こういった情報を集めることで、

戦略の方向性が見えてきます。

もっと具体的に言うと、

「この地区は高齢者が多いから福祉政策を強調」

「この地域は若い家族が増えているから教育政策をアピール」

といった具体的な作戦が立てられるんです。

トランプ氏の選挙では、

白人労働者層のデータを徹底分析して

彼らの不満に響くメッセージを届けました。

ここで大切なのは、

感覚ではなくデータに基づいて判断すること。

「なんとなくこの地域はこうだろう」という

思い込みで戦略を立てると失敗します。

だからこそ、まずは有権者の

データ分析から始めるべきなんです。

STEP2. ターゲット層に響くメッセージを明確化する

メッセージは単純明快なほど、

有権者の心に刺さります。

これは、人の脳が複雑な情報より

シンプルな情報を好むからなんですね。

例えば、

- 「雇用を増やします」

- 「安全な社会を作ります」

- 「教育費の負担を減らします」

このような具体的で明確な

メッセージが効果的です。

特に重要なのは、ターゲット層の

「痛み」や「願望」に直接響くことば選び。

トランプ氏の「Make America Great Again」は

まさにこの原則を体現していて、

アメリカの過去の栄光を取り戻したいという

有権者の願望に強く訴えかけました。

あと、ここで気をつけたいのが、

倫理的な価値観より実利的な訴求点を重視すること。

例えば「正しいことをしましょう」より

「あなたの給料が上がります」のほうが

多くの人の心を動かすんですよね。

結局のところ、有権者が「自分にとって

何がメリットなのか」を明確に感じられる

メッセージが勝利への近道なんです。

STEP3. 従来のメディアに依存しない情報発信経路を確保する

今の時代、テレビや新聞だけに

頼っていたら選挙に勝てません。

なぜなら、多くの有権者は

SNSから情報を得ているからです。

例えば、

- Twitter(現X)

- YouTube

これらのプラットフォームを

活用することが重要になってきます。

トランプ氏は従来のメディアを

「フェイクニュース」と呼び、

SNSを通じて直接有権者に

メッセージを届ける戦略をとりました。

これってすごく賢いやり方で、

メディアのフィルターを通さずに

自分の言葉で語れるわけですよね。

特に若い世代は従来のメディアより

SNSから情報を得ることが多いので、

ここをおさえないと大きなチャンスを逃します。

でもね、ただSNSを使えばいいわけじゃなくて、

各プラットフォームの特性を理解して

効果的に活用することが大切なんです。

だからこそ、従来のメディアだけでなく

新しい情報発信経路も確保すべきなんです。

STEP4. 地域特性に合わせた選挙活動を展開する

全国どこでも同じ活動をしても、

効果はバラバラなんです。

なぜなら、地域によって

文化や価値観が違うからですね。

例えば、

- 農村部と都市部での関心事の違い

- 工業地帯と観光地での経済政策への期待

- 地域固有の歴史や伝統

こういった違いを理解して、

地域ごとに戦略を変えることが大切です。

もっと具体的に言うと、

農村部では農業政策や地方創生について、

都市部では交通インフラや住宅政策について

重点的に語るといった工夫が必要なんです。

トランプ氏の選挙では、

「ラストベルト」と呼ばれる工業地帯での

雇用問題に焦点を当てた戦略が

大きな支持を集めました。

ここで大事なのは、

「この地域の人たちは何を求めているか」

をしっかり調査すること。

地域の声を聞かずに中央で決めた

一律の政策を押し付けても、

有権者の心は動かないんですよね。

だからこそ、地域特性に合わせた

きめ細かい選挙活動が必要なんです。

STEP5. 有権者との直接対話の機会を増やす

選挙って結局は人と人との

つながりが決め手になります。

だって、実際に会って話を聞いてくれた候補者に

親近感を持つのは自然なことですよね。

例えば、

- タウンホールミーティング

- 小規模な座談会

- 街頭での対話

- 個別訪問

こういった直接対話の場を

積極的に設けることが重要です。

特に効果的なのは、一方的に話すのではなく、

有権者の声に耳を傾ける姿勢を見せること。

トランプ氏は大規模な集会を

頻繁に開催することで、

支持者との絆を強化していきました。

ここでのポイントは、

「聞いてもらえた」という

実感を持ってもらうこと。

有権者が「あの候補者は自分たちの

声を聞いてくれる」と感じれば、

信頼関係が築けるんですよね。

だからこそ、SNSや広告だけでなく

直接対話の機会をできるだけ

多く作ることが大切なんです。

STEP6. 突発的な出来事を味方につける柔軟性を持つ

選挙期間中には予期せぬ

出来事が必ず起こります。

そんなとき、固定観念にとらわれず

柔軟に対応できるかどうかが

勝敗を分けるポイントになるんです。

例えば、

- 社会問題の急浮上

- 国際情勢の変化

- 対立候補のスキャンダル

- 自然災害の発生

こういった出来事に対して、

適切な対応ができるかが試されます。

トランプ氏は様々な突発的な出来事を

自分の選挙戦略に取り込む

柔軟性を持っていました。

大切なのは、予期せぬ出来事を

「ピンチ」ではなく「チャンス」と

捉える発想の転換です。

例えば、コロナ禍で選挙活動が

制限されたときも、オンラインを

活用した新しい形の選挙運動を

展開できる柔軟性が求められます。

突発的な出来事に対して

硬直した対応しかできないと、

せっかく築いた支持も失いかねません。

だからこそ、常に状況の変化に

対応できる柔軟性を持つことが

選挙戦略の重要な要素なんです。

選挙戦略で避けるべき4つの失敗

選挙に勝つためには避けるべき

失敗パターンが4つあります。

これらを知っておくだけで、

あなたの選挙戦略は格段に強化されるでしょう。

具体的には以下の4つです。

- 倫理観だけに訴える抽象的なメッセージに

終始すること - 全ての有権者層に同じ内容で訴えかけること

- 従来の政治手法に固執すること

- メディアの評価に振り回されること

これらは選挙戦略において

致命的な弱点となり得ます。

トランプ元大統領の選挙戦略からも

学べる重要なポイントなんです。

それでは一つずつ詳しく

見ていきましょう。

倫理観だけに訴える抽象的なメッセージに終始すること

倫理観だけを訴えても

選挙では勝てないんです。

なぜなら有権者は実際の生活に

役立つ具体的な政策を求めているからです。

例えば...

- 「正義のために戦います」より

「雇用を5万人増やします」 - 「平等な社会を目指します」より

「最低賃金を上げます」 - 「環境に優しい国づくり」より

「ガソリン税を下げます」

こういった具体的で実利的な

メッセージが有権者の心を掴みます。

トランプ元大統領の戦略を見ても、

「アメリカを再び偉大に」というスローガンの下、

雇用創出や移民制限など

具体的な政策を前面に出していました。

彼は「倫理的に正しい」ではなく

「あなたの生活がこう良くなる」と訴えたんです。

だからこそ、抽象的な理想論より

実利的なメリットを明確に示すことが

選挙戦略では極めて

重要なポイントになります。

全ての有権者層に同じ内容で訴えかけること

全員に同じ内容で訴えかけると

誰の心にも響かなくなります。

これは有権者それぞれが異なる

関心事や価値観を持っているからなんです。

たとえば...

- 若者は教育費や就職問題に関心がある

- 中年層は住宅ローンや子どもの教育に関心がある

- 高齢者は年金や医療制度に関心がある

このように、年齢や地域によって

関心事は大きく異なるんですよね。

トランプ元大統領の選挙戦略では、

デモグラフィックデータを徹底分析し、

白人労働者層には雇用問題、

地方の有権者には農業政策など、

ターゲットごとにメッセージを

セグメント化していました。

これって、お店が客層によって

商品の見せ方を変えるのと同じです。

ですから、有権者層ごとに

異なるアプローチを取ることが

選挙戦略の成功には

欠かせないんですよ。

従来の政治手法に固執すること

古い手法だけに頼っていると

新しい時代の流れに取り残されます。

時代は常に変化していて、

選挙戦略も進化が必要なんです。

例えば...

- 新聞広告だけでなくSNSの活用

- 一方的な演説よりも双方向のコミュニケーション

- 街頭演説だけでなくオンライン集会

こういった新しい手法を

取り入れることが重要です。

トランプ元大統領の選挙では、

従来のマスメディアに依存せず、

Twitterなどを活用して

直接有権者に語りかけました。

これによって、メディアのフィルターを

通さずに自分のメッセージを

ダイレクトに伝えることに

成功したんですよね。

さらに、タウンホールミーティングなど

双方向のコミュニケーションも重視。

だからこそ、時代に合わせた

新しい手法を積極的に取り入れることが

選挙戦略においては

非常に大切なんです。

メディアの評価に振り回されること

メディアの評価ばかりを

気にしていては本質を見失います。

実は有権者の声と

メディアの論調は必ずしも一致しないんです。

たとえば...

- メディアで高評価でも実際の支持率は低い

- メディアで批判されても支持者は増える

- メディアの予想と選挙結果が大きく異なる

こういったことは

選挙ではよくあることなんです。

トランプ元大統領の2016年選挙では、

多くのメディアが「勝てない」と予測。

でも彼はメディアの評価に振り回されず、

自分の戦略を貫きました。

その結果、メディアの予想を

覆して勝利したんですよね。

これは彼がSNSを活用して

メディアの影響力を超える

直接的なコミュニケーションを

確立していたからです。

ですから、メディアの評価より

実際の有権者の声に耳を傾け、

自分の戦略を信じて

貫くことが大切なんです。

影響力のあるリーダーシップメッセージを作る5つの方法

あなたの言葉が人の心を動かし、

行動を変える力を持っていたら?

そんな影響力のある

メッセージを作れれば、

リーダーとしての存在感が

グンと高まります。

影響力のあるメッセージを

作るための5つの方法は:

- 明確な価値観とビジョンを示す

- 感情に訴えかける言葉を選ぶ

- 時代背景や社会問題と関連付ける

- 具体的な事例やストーリーを取り入れる

- 一貫性のあるメッセージを繰り返し発信する

これらの方法を使いこなせば、

あなたの言葉は人々の心に届きます。

キング牧師やリンカーン大統領も

これらの方法を使っていました。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

明確な価値観とビジョンを示す

リーダーシップメッセージで

一番大切なのは明確な価値観とビジョンです。

なぜなら、人は何を目指すべきか

分かると動きやすくなるからなんです。

例えば:

- 「皆が平等に扱われる社会を作る」

- 「顧客第一の企業文化を築く」

- 「持続可能な未来のために行動する」

こういった明確なビジョンは

人々に方向性を示してくれます。

リンカーン大統領のゲティスバーグ演説では

「人民の、人民による、人民のための政治」という

分かりやすい民主主義のビジョンを示しました。

これって、複雑な政治理念を

誰でも理解できる言葉にしたんですよね。

実はビジョンを示すときには、

難しい言葉は必要ないんです。

むしろ、小学生でも理解できる

シンプルな言葉の方が効果的。

あなたがチームのリーダーなら、

「私たちは何のために働いているのか」を

はっきり伝えることが大切です。

明確な価値観とビジョンがあれば、

人々はあなたについてきたくなるんです。

感情に訴えかける言葉を選ぶ

感情に訴えかける言葉は、

人の心を動かす最強の武器なんです。

なぜかというと、人は理屈より

感情で動くことが多いからなんですよね。

例えば:

- 「希望」「勇気」「絆」といった前向きな言葉

- 「不安」「恐れ」「危機」といった警告的な言葉

- 「私たち」「共に」「一緒に」といった一体感を

生む言葉

これらの言葉は単なる情報伝達より

ずっと強い影響力を持ちます。

キング牧師の「I Have a Dream」では

「夢」という言葉を繰り返し使いました。

これって、ただ「平等が大事」と

言うよりもずっと心に響くでしょ?

さらに具体的に言うと、

「私には夢がある」と繰り返すことで、

希望に満ちた未来を感じさせたんです。

感情に訴える言葉を選ぶときは、

あなたが本当に感じていることを

素直に表現することが大切です。

演技じゃなく本物の感情が

伝わるメッセージこそ、

人の心を動かす力があるんです。

時代背景や社会問題と関連付ける

影響力のあるメッセージは、

今の時代や社会問題と結びついています。

これは、人々が既に関心を持っている

ことに繋げると響きやすいからなんです。

例えば:

- 環境問題と自社の取り組みを結びつける

- 働き方改革とチームの新しい方針を関連付ける

- デジタル化の波と組織の変革を結びつける

こうすることで、メッセージが

現実味を帯びてきます。

キング牧師は公民権運動の

真っただ中でスピーチをしました。

当時のアメリカは人種差別が

大きな社会問題だったんですよね。

彼はその問題に真正面から

向き合うメッセージを発信したから、

多くの人の共感を得られたんです。

あなたがメッセージを作るときも、

「今、みんなが気にしていること」と

あなたの言いたいことを結びつけると良いですよ。

ただし、無理やり結びつけると

逆効果になることもあります。

自然な形で時代背景や社会問題と

関連付けることが大切なんです。

具体的な事例やストーリーを取り入れる

人は数字や抽象的な概念より、

具体的なストーリーに心を動かされます。

これは私たちの脳が、

物語の形で情報を覚えやすいからなんです。

例えば:

- 実際に起きた出来事

- 顧客や社員の体験談

- 自分自身の経験

こういったストーリーは

メッセージに命を吹き込みます。

リンカーン大統領は奴隷解放宣言で

具体的な状況を描写しました。

単に「奴隷制度は廃止します」と

言うだけでなく、自由を得る人々の

未来についても語ったんですよね。

もっと身近な例で言うと、

「売上を10%アップしましょう」より

「先月、山田さんがやった方法で

売上が10%上がりました」の方が

ずっと説得力がありますよね。

ストーリーを使うときのコツは、

シンプルで覚えやすいものにすること。

複雑すぎるストーリーは

かえって伝わりにくくなります。

具体的な事例やストーリーは、

あなたのメッセージを

忘れられないものにするんです。

一貫性のあるメッセージを繰り返し発信する

影響力のあるメッセージは、

一度言っただけでは浸透しません。

なぜなら、人は何度も繰り返し

聞くことで初めて記憶するからです。

例えば:

- 会議のたびに同じビジョンを伝える

- 様々な場面で核心となる価値観に触れる

- 違う言い方でも、本質は同じメッセージを発信する

こうした繰り返しが

メッセージの力を高めます。

キング牧師もリンカーン大統領も、

一度だけでなく何度も同じテーマで

メッセージを発信し続けました。

キング牧師は「I Have a Dream」の

スピーチだけでなく、様々な場所で

平等と非暴力について語り続けたんです。

日常の例で言うと、子どもに

「片付けなさい」と一度言うより、

毎日少しずつ言い続ける方が

習慣になりやすいですよね。

ただし、単純な繰り返しではなく、

状況に合わせて表現を変えながら

本質は同じメッセージを伝えるのがコツです。

一貫性のあるメッセージを

繰り返し発信することで、

あなたの言葉は人々の心に

深く根付いていくんです。

消費者の心を動かすマーケティングメッセージ4つのポイント

あなたのメッセージが相手の心に届かないのは、

たった4つのポイントを押さえていないだけかもしれません。

この記事を読めば、

消費者の心を確実に動かすメッセージの作り方がわかります。

ポイントは次の4つです。

- 潜在的なニーズを見極める

- 具体的なベネフィットを明示する

- 感情的な共感を生み出す

- 行動を促す明確な呼びかけを入れる

これらのポイントは単純なようで、

実はほとんどの人が見落としがちな要素なんです。

それぞれのポイントについて、

具体例を交えながら詳しく解説していきますね。

潜在的なニーズを見極める

消費者が自分でも気づいていない

本当の欲求を見つけることが一番大切です。

なぜなら、表面的な欲求より

潜在的なニーズの方が購買意欲を強く動かすからなんです。

例えば、

- 「痩せたい」の裏には「異性にモテたい」

- 「高級時計が欲しい」の裏には「認められたい」

- 「新しい家電が欲しい」の裏には

「生活を楽にしたい」

こんな風に、表面的な欲求の

奥にある本当の気持ちを見極めるんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品を売るなら「痩せる」だけでなく

「周囲から羨ましがられる自分」を

想像させる方が効果的なんですね。

ここで大切なのは、

お客さんの立場になって考えること。

あなた自身も何か買うとき、

「これがあれば生活がこう変わる」って

想像しながら買いますよね。

だからこそ、お客さんが

「これがあれば自分の悩みが解決する!」と

思えるようなメッセージを作ることが大事なんです。

キング牧師のスピーチが多くの人の心を

動かしたのも、人々の「平等に扱われたい」という

潜在的なニーズに訴えかけたからなんですよ。

具体的なベネフィットを明示する

「この商品を使うと何が

できるようになるか」を明確に伝えることが重要です。

抽象的な言葉より具体的な

メリットの方が人の心を動かすからなんですね。

例えば、

- 「効果的」→「30日で5kg痩せる」

- 「便利」→「朝の準備時間が15分短縮」

- 「高品質」→「10年間壊れずに使える」

このように、曖昧な表現ではなく

具体的な数字や状況を示すと効果的です。

実は人間の脳は、具体的なイメージが

描けるものに強く反応するんですよ。

だから「この商品を使うと

あなたの売上が30%アップします」のような

具体的な数字を入れると説得力が増すんです。

ここでのコツは、お客さんが

「自分の生活がどう変わるか」を

イメージしやすくすることなんですね。

例えば料理器具を売るなら、

「時短できる」だけでなく「毎日の夕食準備が

20分短縮され、その時間で好きなドラマを見られる」

というベネフィットの方が心に響くんです。

リンカーンのゲティスバーグ演説も、

「自由と平等」という抽象的な価値を

具体的な国の姿として描いたから人々の心を動かしたんですよ。

感情的な共感を生み出す

人は理屈より感情で

動くことが多いんです。

だから、相手の感情に響く

ストーリーや言葉選びが大切なんですよ。

例えば、

- 「この商品は高性能です」より

「この商品であなたの悩みが解消します」 - 「機能性に優れています」より

「これを使った時の喜びを想像してみてください」 - データだけでなく実際のユーザーの体験談を伝える

こういった感情に訴えかける

表現の方が心に残るんです。

特に効果的なのは、お客さんと

同じ悩みを持っていた人の体験談です。

「私も同じ悩みを抱えていました。

でもこの商品に出会ってから、

生活がこんなに変わりました」

こんな風に共感できるストーリーを

入れることで、信頼感が生まれるんですね。

ここで大事なのは、嘘をつかないこと。

誇張はOKですが、嘘は信頼を失います。

キング牧師もリンカーンも、

人々の感情に強く訴えかける言葉を

使ったからこそ多くの支持を得られたんです。

言葉の力って本当にすごいんですよね。

感情を揺さぶる言葉を選ぶだけで、

メッセージの効果はグンと高まります。

行動を促す明確な呼びかけを入れる

どんなに素晴らしいメッセージでも、

次に何をすべきか明確でないと意味がありません。

お客さんに具体的な

行動を促すことが大切なんです。

例えば、

- 「今すぐこちらをクリック」

- 「期間限定の特典があと3日」

- 「最初の10名様だけの特別価格」

こういった具体的な呼びかけが

行動を促すきっかけになります。

人間って不思議なもので、

選択肢が多すぎると逆に決断できなくなるんです。

だから「今すぐ電話してください」

「公式サイトで詳細をチェック」など

一つの明確な行動を示すことが効果的なんですよ。

ここでのポイントは、緊急性や

希少性を感じさせることです。

「今だけ」「限定」「残りわずか」

といった言葉は人の行動を促す

強力なトリガーになるんです。

でも、ここでも嘘はNG。

本当に限定なのか、本当に特別なのか、

誠実さを保つことが長期的な信頼につながります。

キング牧師も「今こそ立ち上がる時だ」と

具体的な行動を呼びかけたからこそ、

多くの人が実際に行動したんですよね。

マーケティングメッセージで避けるべき3つの失敗

マーケティングメッセージは、

たった一つの間違いで台無しになることがあります。

正しい方法を知っておけば、

効果的なメッセージを作れるようになりますよ。

避けるべき失敗は次の3つです。

- ターゲット層を誤って設定してしまう

- 抽象的で曖昧な表現に頼りすぎる

- 倫理的配慮を欠いた表現を使用する

これらの失敗を避けることで、

あなたのメッセージはグッと響くものになります。

お客さんの心に刺さるメッセージを

作れるようになりますからね。

それでは、これから具体的に

それぞれ解説していきます。

ターゲット層を誤って設定してしまう

ターゲット層を間違えると、

どんなに良い商品も売れなくなってしまいます。

なぜなら、届けたい人に

メッセージが届かないからなんですよね。

例えば、こんな失敗がよくあります。

- 若者向け商品を高齢者に売ろうとする

- 女性向けの言葉づかいで男性に訴える

- 富裕層向けの価格設定で一般層に売ろうとする

こういった「ズレ」が生じると、

せっかくの商品価値が伝わらないんです。

特に気をつけたいのは、

自分の思い込みでターゲットを決めること。

例えば「若い女性は可愛いものが好き」

という思い込みで商品開発したら、

実際には「機能性を重視する若い女性」

が多かったりするんですよね。

そうなると、せっかくの商品が

全然売れなくなっちゃうわけです。

だからこそ、事前のリサーチが

とっても大切になってきます。

ターゲット層をしっかり理解して、

その人たちの言葉で語りかけましょう。

抽象的で曖昧な表現に頼りすぎる

抽象的な表現ばかりだと、

お客さんの心に響かないんですよ。

具体的な言葉こそが、

人の心を動かす力を持っているんです。

よくある抽象的な表現の例は、

- 「高品質な商品です」

- 「使いやすさを追求しました」

- 「あなたの生活が変わります」

これらの言葉、何も伝わってこないですよね。

「高品質」って何が高品質なのか、

「使いやすい」ってどう使いやすいのか。

そういった具体的な部分が

全く見えてこないんです。

もっと具体的に言うと、

「耐久性テストで100回の落下に耐えました」

「片手で簡単に操作できるボタン配置」

といった表現が心に刺さるんですよね。

人は具体的なイメージを

頭に思い浮かべられると信じやすくなります。

だから、ふわっとした表現は避けて、

お客さんがイメージできる具体的な言葉を使いましょう。

それが、あなたのメッセージを

強く印象づける秘訣なんです。

倫理的配慮を欠いた表現を使用する

倫理的に問題ある表現は、

短期的には効果があっても長期的には失敗します。

なぜなら、ブランドイメージが

大きく傷つくことになるからなんですよね。

具体的な例を挙げると、

- 他社を不当に貶める表現

- 差別的な言葉や偏見を含む表現

- 過度に性的なイメージを利用する

こういった表現は一時的に

注目を集めることがあります。

でも、その後に来るのは

批判や不買運動というリスクなんです。

例えば、ある有名な飲料メーカーが

人種的なステレオタイプを使った広告を出して、

SNSで大炎上して謝罪に追い込まれた

というケースがありました。

これは短期的な話題作りのために

倫理的配慮を忘れた典型的な例ですね。

キング牧師やリンカーン大統領のように、

人々の心を動かすリーダーは皆、

倫理的な価値観に基づいた

メッセージを発信していたんです。

だからこそ、あなたのマーケティングも

倫理的な配慮を忘れずに作りましょう。

成功したリーダーから学ぶメッセージ戦略5つ

偉大なリーダーの言葉には、

人の心を動かす特別な力があります。

その力を理解して使えれば、

あなたのメッセージも格段に響くようになります。

成功したリーダーから学べる

メッセージ戦略は以下の5つです。

- キング牧師の「共通の夢」を提示する手法

- リンカーンの「明確な目標」を示す技術

- 時代の変革を促す言葉の選び方

- 多様な層に響くユニバーサルな価値観を織り込む

- 長期的なビジョンと短期的な行動計画を結びつける

これらの戦略は歴史上の

偉大なリーダーたちが実際に使ったものです。

彼らの手法を学ぶことで、

あなたのメッセージも人々の心を動かせるようになります。

それでは、それぞれの戦略について

詳しく見ていきましょう。

キング牧師の「共通の夢」を提示する手法

キング牧師は「共通の夢」を

示すことで人々の心をつかみました。

彼の有名な「I Have a Dream」スピーチは、

多くの人の心に響いたんです。

例えば、キング牧師は以下のような

手法を使っていました。

- 誰もが共感できる平等という価値観を中心に据えた

- 具体的なビジョンを情熱的に語った

- 非暴力という明確な行動指針を示した

彼のスピーチが特別だったのは、

白人も黒人も共に描ける未来を語ったこと。

「子どもたちが肌の色ではなく、

人格で判断される国」というビジョンは、

誰もが望む未来だったんですね。

ここで大切なのは、

対立ではなく共通点を強調したこと。

たとえば会社でチームをまとめるとき、

「みんなで成功する」という共通の夢を

示すと人は動きやすくなります。

あなたもメッセージを伝えるときは、

相手と共有できる夢や目標を

具体的に示してみましょう。

キング牧師のように共通の夢を示せば、

多くの人の心を動かせるようになります。

リンカーンの「明確な目標」を示す技術

リンカーンは複雑な問題でも、

シンプルな言葉で目標を示しました。

彼のゲティスバーグ演説は

わずか272語でアメリカの進むべき道を示したんです。

リンカーンが使った技術には

こんなものがあります。

- 短くて覚えやすい言葉を使う

- 抽象的な理念を具体的な行動に結びつける

- 歴史的な文脈の中で現在の意味を示す

例えば「人民の、人民による、

人民のための政治」という

シンプルなフレーズは今も記憶されています。

彼は奴隷解放宣言でも、

複雑な問題を「自由」という

誰もが理解できる価値に置き換えました。

この技術をビジネスに応用すると、

「顧客第一」や「品質にこだわる」など

シンプルな目標が効果的です。

むずかしいことでも、

中学生でもわかるような言葉で

説明できるかどうかがポイント。

あなたの伝えたいことを

一言で表せるとしたら何でしょう?

リンカーンのように明確な目標を示せば、

周りの人を動かす力が格段に高まります。

時代の変革を促す言葉の選び方

時代を変えるリーダーは、

古い常識を覆す言葉を選びます。

彼らは現状に疑問を投げかけ、

新しい可能性を示す言葉で人々を導くんです。

変革を促す言葉の選び方には

こんな特徴があります。

- 「当たり前」とされてきたことへの疑問を

投げかける - 未来を前向きに描く言葉を使う

- 抽象的な理念と具体的な現実をつなぐ

キング牧師もリンカーンも、

当時の「当たり前」だった

人種差別に疑問を投げかけました。

彼らは「なぜそうあるべきか」という

根本的な問いを投げかけたんです。

今のビジネスでも同じことが言えます。

「なぜこのやり方しかないの?」と

問いかけることで新しい道が開けます。

でも、ただ批判するだけでは

人は動きません。

「こんな未来が待っている」と

希望を示すことが大切なんです。

変革を促す言葉は、批判と希望、

理想と現実をバランスよく含んでいます。

時代の変革を促す言葉を選ぶことで、

あなたも周りの人を新しい方向へ

導くことができるでしょう。

多様な層に響くユニバーサルな価値観を織り込む

成功したリーダーのメッセージには、

多様な人々に響く普遍的な価値が

含まれています。

彼らは特定の集団だけでなく、

幅広い層の心をつかむ言葉を選んでいるんです。

ユニバーサルな価値観を

織り込むポイントは以下の通りです。

- 自由や平等など基本的な人間の欲求に訴える

- 具体的な例と普遍的な原則を組み合わせる

- 相手の立場に立った言葉選びをする

キング牧師は黒人の権利だけでなく、

「すべての人が自由であるべき」という

普遍的な価値を訴えました。

これにより白人の支持者も

多く獲得できたんです。

ビジネスの場面でも同じことが言えます。

「この商品で時間を節約できる」は

誰にでも響く価値です。

でも、ただ抽象的な価値を

並べるだけでは弱いんです。

「この主婦は毎日30分早く

帰宅できるようになりました」のような

具体例と組み合わせると効果的です。

相手の価値観や文化を尊重しながら、

普遍的な価値を織り込むことで、

多様な人々の心をつかめます。

長期的なビジョンと短期的な行動計画を結びつける

偉大なリーダーは遠い未来の

ビジョンと今日からの行動を

うまくつなげています。

彼らは夢を語るだけでなく、

その実現への道筋も示すんです。

ビジョンと行動計画を

結びつけるコツは以下の通りです。

- 大きな目標を小さなステップに分解する

- 理想と現実のギャップを埋める具体策を示す

- 行動の意味と目的を明確にする

リンカーンは奴隷解放という

大きな目標を掲げながらも、

段階的なアプローチを取りました。

キング牧師も非暴力という

具体的な行動指針を示しながら、

平等社会という大きなビジョンを描きました。

ビジネスリーダーとして

「5年後に業界トップになる」と

言うだけでは人は動きません。

「まず今月は顧客満足度を

5%上げるために◯◯をしよう」と

具体的なステップを示すと効果的です。

また、なぜその行動が

大きなビジョンにつながるのかを

説明することも大切です。

長期的なビジョンと短期的な行動計画を

うまく結びつけることで、

人々に持続的な行動を促せます。

情報発信で成功するための5つの基本原則

あなたの情報発信が広がらないのは、

基本原則を知らないからかもしれません。

この記事を読めば、効果的な

情報発信のコツがわかります。

成功の鍵となる5つの原則は、

- 一貫性のある主張を徹底する

- 自分の信念を明確に伝える

- 否定的な反応を恐れない姿勢を持つ

- リーダーシップを発揮して周囲を導く

- 長期的な信頼関係を構築する

この5つを押さえておけば、

あなたの発信力は格段に上がります。

どれも聞いたことがあるかもしれませんが、

実践できている人は意外と少ないんです。

それぞれの原則には深い意味があって、

組み合わせることで効果が倍増します。

では、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

一貫性のある主張を徹底する

一貫性のある主張こそが、

情報発信成功の土台となります。

なぜなら、ブレない主張があってこそ

人は安心してあなたを信頼できるからです。

例えば、

- 今日はAと言って明日はBと言う人

- どんな状況でも同じ価値観を貫く人

- 流行りに合わせて意見を変える人

あなたはどの人の話を

信じたいと思いますか?

二番目の「どんな状況でも

同じ価値観を貫く人」ですよね。

この一貫性がないと、フォロワーは

「この人は本当は何を考えているの?」

と不信感を抱いてしまいます。

特に重要なのは、お金や利益が

絡んだときでも主張がブレないこと。

私の知り合いのブロガーは、

広告収入のために自分の評価と

違う商品を紹介したことがありました。

結果、読者から「信用できない」と

言われて支持を失ってしまったんです。

だからこそ、どんな状況でも

一貫した主張を持ち続けることが

信頼される情報発信の基本なんです。

自分の信念を明確に伝える

自分の信念を明確に伝えることは、

他の発信者と差別化するカギです。

これができると、あなたの個性が

際立ち、ファンが増えていきます。

たとえば、

- 「私はこう思う」と主語を明確にする

- 自分の経験に基づいた意見を述べる

- 曖昧な表現を避けて断言する

こういった発信の仕方は、

あなたの存在感を高めます。

特に「私はこう思う」と

主語をはっきりさせることは、

責任ある発言として伝わります。

よくSNSなどで見かけるのが、

「〜と言われています」という

主語のない無責任な発言です。

これじゃあ、誰の意見なのか

わからないし、信頼性も低いですよね。

でも逆に、「私は〇〇だと思う。

なぜなら私は実際に経験したから」

と言えば説得力が増します。

私の友人のYouTuberは、

最初は一般的な情報だけを伝えていましたが、

全然チャンネル登録が増えませんでした。

ところが「私はこう思う」という

自分の意見を入れ始めたら、

登録者が3ヶ月で10倍になったんです。

だから自分の信念をはっきり伝えることは、

情報発信の成功に欠かせない要素なんです。

否定的な反応を恐れない姿勢を持つ

否定的な反応を恐れないことは、

真の影響力を持つための必須条件です。

なぜなら、意味のある発信には

必ず賛否両論が生まれるからなんです。

例えば、

- 批判コメントがついても動じない

- 反対意見も冷静に受け止める

- 炎上を恐れずに自分の意見を言う

こういった姿勢が、

あなたの発信に深みを与えます。

特に大切なのは、批判があっても

自分の主張を曲げないこと。

多くの人は批判を恐れて、

無難な発言しかしなくなります。

でもそれじゃあ、誰の心にも

響かない発信になってしまいますよね。

私が最初にブログを始めたとき、

否定的なコメントが来るたびに

落ち込んでいました。

でも「全ての人に好かれることは

不可能だ」と気づいてからは、

むしろ批判があることを歓迎するように。

そうしたら不思議なことに、

私の発信に共感してくれる人が

どんどん増えていったんです。

だから否定的な反応を恐れず、

堂々と自分の考えを発信することが

成功への近道なんですよ。

リーダーシップを発揮して周囲を導く

リーダーシップを発揮することは、

単なる情報提供者から一歩進んだ

存在になるために必要です。

これができると、あなたは

フォロワーの行動に影響を与えられます。

例えば、

- 明確な方向性を示す

- 自ら率先して行動する

- フォロワーの成長をサポートする

このような姿勢があると、

人はあなたについてきます。

とくに大事なのは、自分が

まず行動して見せること。

「こうすべき」とだけ言って、

自分はやらない人に誰もついていきません。

逆に「私はこうやってます」と

実践している姿を見せれば、

信頼感が生まれるんです。

わたしの知り合いのコンサルタントは、

最初クライアントの成果が出なくて

悩んでいました。

でも「まずは私がやってみせます」と

自ら実践して結果を出すようにしたら、

クライアントの行動が変わったそうです。

だからこそ、情報を伝えるだけでなく、

「こっちに来てください」と

導く姿勢が大切なんです。

長期的な信頼関係を構築する

長期的な信頼関係を築くことは、

持続可能な情報発信の土台です。

これができると、一時的な人気ではなく

長く支持される発信者になれます。

例えば、

- 短期的な利益より価値提供を優先する

- フォロワーの声に真摯に耳を傾ける

- 約束したことは必ず実行する

こういった姿勢が、

深い信頼関係を生み出します。

特に大切なのは、LTV(顧客生涯価値)を

意識した関係づくりです。

一回だけの反応を求めるのではなく、

長く関わってもらえる関係を

作ることが重要なんですね。

多くの発信者は目先の数字ばかりを

追いかけてしまいがちです。

でも本当に成功している人は、

「この人とは長く関わりたい」と

思われる価値を提供しています。

私の友人のメルマガ発行者は、

最初は売上重視で毎回セールスメールを

送っていたそうです。

でも方針を変えて「役立つ情報7回に

セールス1回」というルールにしたら、

長期的な収益が3倍になったとか。

だからこそ、短期的な利益より

長期的な信頼関係を優先することが、

最終的には大きな成功につながるんです。

顧客のLTVを高める情報発信テクニック7つ

顧客の生涯価値を高める秘訣は、

実は情報発信の質にあります。

正しい情報発信テクニックを使えば、

顧客があなたのファンになり続けます。

その7つのテクニックが、

- 明確な主張でリピーターを増やす

- あいまいな発言を徹底的に排除する

- 顧客にとって価値ある情報を提供する

- 一貫したメッセージで信頼性を高める

- 顧客の声に耳を傾けてコンテンツを改善する

- 定期的な情報発信で存在感を維持する

- データに基づいた情報で説得力を持たせる

なんですよね。

これらのテクニックはどれも

簡単に始められるものばかりです。

でも実践している人は

意外と少ないんですよね。

それでは一つずつ

詳しく解説していきますね。

明確な主張でリピーターを増やす

明確な主張こそが

リピーターを増やす秘訣です。

なぜなら、はっきりとした意見を

持つ人に人は惹かれるからなんですよね。

例えば、

- 「これが私の考えです」と堂々と言える

- 自分の意見に自信を持っている

- 誰に何と言われても揺るがない

こういう姿勢を見せることで、

人は信頼感を抱くんです。

特にビジネスの世界では、

迷いのない発言が重要なんですよね。

お客さんは「この人についていけば

間違いない」と思える人を探しています。

だから、自分の主義や信念を

しっかり伝えることが大切なんです。

私の友人は料理教室を開いていますが、

「添加物は絶対に使わない」という

ポリシーを貫いています。

その姿勢に共感したお客さんが

何年も通い続けているんですよ。

明確な主張があるからこそ、

お客さんは長く関わってくれるんです。

あいまいな発言を徹底的に排除する

あいまいな発言は顧客の

信頼を一瞬で失わせます。

これは明確な主張の反対で、

曖昧さが顧客離れを招くんですよね。

例えば、

- 「たぶん効果があると思います」

- 「おそらくこの方法が良いでしょう」

- 「場合によっては変わるかもしれません」

このような言い方をすると、

お客さんは不安になります。

専門家なのに自信がないの?

と思われてしまうんですよね。

特に重要な場面では、

はっきりと断言することが大切です。

私が以前利用していた

税理士さんがいたんですが、

質問するたびに「まあ、そうですね」と

あいまいな返事ばかり。

結局、もっとはっきり答えてくれる

税理士さんに変えたんです。

あいまいさは不信感を生み、

顧客のLTVを下げる最大の敵。

だからこそ、発言には

責任と自信を持ちましょう。

顧客にとって価値ある情報を提供する

顧客が本当に欲しいのは、

役立つ情報なんです。

なぜなら人は自分の問題を

解決してくれる情報に価値を感じるからです。

たとえば、

- すぐに使える実践的なテクニック

- 時間やお金を節約できるヒント

- 悩みを解消するアドバイス

こういった情報は、

顧客にとって宝物なんですよね。

特に無料で提供する情報でも

質を落とさないことが重要です。

「無料だからこそ価値あるものを」

という姿勢が大切なんです。

私がフォローしているある

料理ブロガーさんは、

プロ級のレシピを惜しみなく公開しています。

その結果、有料の料理本も

バカ売れしているんですよ。

価値ある情報を提供し続けることで、

顧客はあなたのファンになり、

LTVも自然と高まるんです。

一貫したメッセージで信頼性を高める

一貫したメッセージこそが

信頼の基盤を作ります。

これは今日言ったことと明日言うことが

矛盾しないということなんですよね。

例えば、

- いつも同じ価値観で発信する

- 言動に一貫性がある

- ブレない姿勢を貫く

こういった態度が

信頼を積み上げていくんです。

特にSNSなどで情報発信する場合、

過去の投稿と整合性を保つことが大切です。

「この人は信念を持っている」と

思われることが重要なんですよね。

私の知り合いのコンサルタントは、

10年前から「顧客第一」という

メッセージを変えていません。

その姿勢に共感したクライアントが

長期契約を続けているんです。

一貫性のあるメッセージは

顧客の心に刻まれ、

長期的な関係を築く土台になります。

顧客の声に耳を傾けてコンテンツを改善する

顧客の声を聞くことが

最高のコンテンツ改善法です。

なぜなら顧客自身が何を求めているかを

直接教えてくれるからなんですよね。

例えば、

- コメントやメッセージをチェックする

- アンケートを定期的に実施する

- 直接フィードバックを求める

こうした行動が

より良いコンテンツを生み出します。

特に批判的な意見こそ

貴重な改善のヒントになるんです。

「この意見を取り入れたら

もっと良くなるかも」という

姿勢が大切なんですよね。

私が購読しているあるメルマガは、

読者からの質問に答える形で

コンテンツを進化させています。

その結果、読者の悩みに

ピッタリ合った情報が提供され、

解約率がとても低いんです。

顧客の声を反映したコンテンツは

満足度を高め、LTVの向上に

直結するんですよ。

定期的な情報発信で存在感を維持する

定期的な情報発信が

あなたの存在を忘れさせません。

これは「out of sight, out of mind」

(見えなくなれば忘れられる)の

逆を実践することなんですよね。

例えば、

- 週1回のメルマガ配信

- 毎日のSNS更新

- 月1回のウェビナー開催

こういった定期的な活動が

顧客との接点を保ちます。

特に情報があふれる現代では、

定期的に姿を見せることが重要なんです。

「あ、この人まだ活動してるんだ」と

思い出してもらうことが大切なんですよね。

私の友人のヨガインストラクターは、

毎朝5分間のヨガ動画を配信しています。

その結果、オンラインレッスンの

参加者が安定しているんですよ。

定期的な発信は「忘れられない存在」

になるための最も効果的な方法です。

データに基づいた情報で説得力を持たせる

データに基づいた情報は

圧倒的な説得力を持ちます。

なぜなら具体的な数字や事実は

感情より強い影響力があるからです。

例えば、

- 「〇〇%の人が成功しています」

- 「〇年間で△△人が達成しました」

- 「研究結果によると...」

このような表現は

信頼性を高めるんですよね。

特に重要な主張をする際は、

裏付けとなるデータを示すことが大切です。

「なんとなく」ではなく「事実として」

伝えることが重要なんですよね。

ある健康食品メーカーは

自社製品の効果を臨床試験の

結果とともに発信しています。

その結果、競合他社より

高い価格設定でも

リピート率が高いんです。

データに基づいた情報発信は

あなたを「ただの意見」ではなく

「信頼できる情報源」に

変えてくれるんですよ。

効果的な情報発信のための4つの前提条件

情報発信を成功させるには、

4つの前提条件を押さえておく必要があります。

これらを理解して実践すれば、

あなたの発信力は格段に向上するでしょう。

その4つの条件とは、

- ターゲット層を明確に定義する

- 市場のニーズを正確に把握する

- 自社の強みを客観的に分析する

- 競合との差別化ポイントを確立する

です。

どれも当たり前のように思えるかもしれませんが、

実際にきちんと実践できている人は少ないんです。

これから各項目について、

具体的な方法を詳しく解説していきます。

ターゲット層を明確に定義する

ターゲット層を明確にすることは、

情報発信の第一歩として最も重要です。

なぜなら、誰に向けて発信するかで

内容や表現方法が大きく変わるからなんですね。

例えば、

- 年齢層によって使う言葉が変わる

- 職業によって興味のある話題が違う

- 悩みの種類によってアプローチが異なる

といった具合です。

特に年齢層については、

10代と50代では全く違う言葉遣いが必要になります。

若い世代向けなら流行語やカジュアルな表現、

年配の方には丁寧で分かりやすい言葉を選ぶべきなんです。

ターゲットが曖昧だと、

誰にも刺さらない中途半端な内容になってしまいます。

「みんなに向けて発信する」というのは、

実は「誰にも向けていない」のと同じなんですよ。

だからこそ「この人に届けたい」と

具体的な人物像を設定することが大切です。

市場のニーズを正確に把握する

市場のニーズを把握することは、

人々が本当に求めているものを提供するために不可欠です。

これができていないと、

いくら良い情報を発信しても響かないんですよね。

たとえば、

- SNSでのコメントや質問を分析する

- アンケート調査を実施して直接聞く

- 競合サイトの人気コンテンツを研究する

といった方法が効果的です。

特にSNSのコメント欄は、

生の声が集まる宝の山と言えます。

「これについてもっと知りたい」という声や

「ここがわからない」という疑問点は、

次の発信テーマのヒントになりますよね。

また、市場のニーズは常に変化しています。

去年人気だったトピックが今年も通用するとは限りません。

例えば、コロナ禍では

「在宅での過ごし方」に関する情報が求められましたが、

状況が変われば「外出先でのマナー」など

違うニーズが生まれるわけです。

だからこそ、定期的に市場の声に

耳を傾ける習慣が大切なんです。

自社の強みを客観的に分析する

自社の強みを客観的に分析することは、

あなたならではの価値を伝えるために重要です。

なぜなら、差別化できないと

情報の海に埋もれてしまうからなんですよね。

例えば、

- 独自の専門知識や経験

- 特殊な技術やノウハウ

- 他にはない独自の視点

こういった強みを明確にしましょう。

特に「なぜあなたの話を聞くべきなのか」という

理由を明確に示せることが大切です。

私の友人は料理のブログを運営していますが、

「3児の母として忙しい中でも10分で作れるレシピ」

という強みを前面に出しています。

その結果、同じような境遇の

ママたちから絶大な支持を得ているんです。

強みを分析する際には、

自分では当たり前と思っていることにも目を向けてください。

あなたが苦労せずにできることが、

実は多くの人にとって価値のある情報かもしれません。

だからこそ、時には第三者の視点で

自分を見つめ直すことも大切なんです。

競合との差別化ポイントを確立する

競合との差別化ポイントを確立することは、

情報過多の時代に埋もれないために必須です。

似たような情報が溢れている中で、

なぜあなたの発信を選ぶべきなのかを示す必要があるんですね。

たとえば、

- 独自のフレームワークや方法論

- 他にはない切り口や視点

- 特別な実績や経験に基づく信頼性

このような差別化ポイントを意識しましょう。

特に重要なのは「一貫性のある主張」です。

ブレない姿勢が信頼性につながります。

例えば、ダイエット情報を発信するなら

「無理なく続けられる習慣づくり」という

一貫したメッセージを貫くことで、

他の「即効性」を謳う情報との差別化ができますよね。

また、差別化は必ずしも「より良い」ことだけを

意味するわけではありません。

「より親しみやすい」「より分かりやすい」

「より実践的」など、様々な軸があります。

だからこそ、自分らしさを大切にしながら

独自のポジションを確立することが重要なんです。

情報発信のリスクを管理する5つの方法

情報発信には思わぬ落とし穴が

潜んでいることをご存知ですか?

適切なリスク管理をしておけば、

トラブルを未然に防ぎながら

効果的な発信を続けることが

できるようになります。

リスク管理の具体的な方法は、

- 発信前に情報の正確性を確認する

- 批判的意見への対応策を準備する

- 法的・倫理的問題を事前にチェックする

- 危機管理プランを策定しておく

- 定期的に発信内容を見直し改善する

この5つが基本となります。

どれも難しそうに聞こえるかも

しれませんが、実はとても大切。

ちょっとした工夫で大きな

トラブルを避けられるんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

発信前に情報の正確性を確認する

情報発信する前には必ず

内容が正しいか確認しましょう。

間違った情報を広めてしまうと、

あなたの信頼性が一気に下がります。

例えば、

- データや統計の出典元を確認する

- 専門家の意見と照らし合わせる

- 複数の情報源で事実を検証する

このような確認作業が

とても重要なんです。

特にSNSでは情報が

あっという間に広がりますよね。

一度拡散された誤情報を

取り消すのはとても大変です。

だからこそ、発信前に

「この情報は本当に正しいのかな?」

と立ち止まって考える習慣が必要。

私の知り合いは、ある健康情報を

確認せずに発信してしまって、

後から科学的根拠がないと

わかり大騒ぎになりました。

このような失敗を防ぐためにも、

情報の正確性確認は絶対に

怠らないようにしましょう。

批判的意見への対応策を準備する

どんなに良い情報を発信しても、

批判的な意見は必ず出てきます。

これは避けられないものなので、

前もって対応策を考えておくことが大切です。

たとえば、

- よくある反論とその回答をリスト化する

- 感情的にならない返答の仕方を練習する

- 建設的な批判は受け入れる姿勢を持つ

こういった準備をしておくと

慌てずに対応できますよ。

特にオンラインでは、思わぬ

批判が殺到することもあります。

そんなとき、準備していないと

感情的になって状況を悪化させがち。

でも、冷静に対応できれば

むしろファンが増えることも。

例えば、ある起業家は商品について

厳しい意見をもらった時に、

「ご指摘ありがとうございます。

次回の改善に活かします」

と真摯に対応したことで、

かえって信頼を得られたんです。

批判は成長のチャンスと考えて、

前向きに受け止める準備を

しておきましょう。

法的・倫理的問題を事前にチェックする

情報発信する前に、法律や

倫理に反していないか確認するのは

とても重要なポイントです。

知らなかったでは済まされない

トラブルを避けるためにも

必ず確認しておきましょう。

例えば、

- 著作権侵害になっていないか

- 個人情報の取り扱いは適切か

- 誹謗中傷にあたる表現はないか

これらをチェックするだけで

大きなトラブルを防げます。

特に他人の写真や文章を

使う時は要注意ですよ。

許可なく使用すると、思わぬ

クレームや訴訟に発展することも。

私の友人は、無断で有名人の

写真を使ったブログ記事を書いて、

後から削除要請と賠償金を

請求されて大変な思いをしました。

また、特定の商品を紹介する際には

ステルスマーケティングに

ならないよう注意が必要です。

法律や倫理の問題は一度起きると

修復が難しいので、発信前の

チェックを習慣にしましょう。

危機管理プランを策定しておく

情報発信をしていると、

予期せぬトラブルが起きることも。

そんな時のために、あらかじめ

危機管理プランを作っておくと

冷静に対応できるんですよ。

例えば、

- 誤った情報を発信してしまった場合の訂正手順

- 炎上時の初期対応と謝罪の仕方

- 問い合わせが殺到した時の対応方法

こういったシナリオを

考えておくと安心です。

特に大切なのは、問題が

起きた時の初動対応なんです。

最初の対応を間違えると

事態が悪化してしまいます。

例えば、ある企業は商品の

不具合について指摘を受けた時、

すぐに謝罪して対応策を

公表したことで信頼を保てました。

逆に、問題を隠そうとした企業は

後から発覚して大炎上。

危機管理プランは「もしも」の

ための保険のようなものです。

作っておいて使わないのが

一番ですが、いざという時に

冷静に対応するための備えとして

必ず用意しておきましょう。

定期的に発信内容を見直し改善する

情報発信を続けるなら、

定期的に過去の内容を

見直すことが重要です。

時間が経つと情報が古くなったり、

自分の考えが変わることもあるので、

更新が必要になるんですよ。

例えば、

- 古くなったデータや情報の更新

- 効果が出ている発信とそうでないものの分析

- フィードバックを基にした改善点の洗い出し

こういった見直し作業で

発信の質が上がります。

特に重要なのは、どんな内容が

反応が良かったのか分析すること。

数字やコメントから

読者の反応を読み取れます。

私の場合、月に一度は過去の

記事やSNS投稿を見直して、

必要に応じて情報を更新したり

表現を改善したりしています。

あるブロガーは半年に一度、

人気記事を全て見直して

最新情報に更新することで、

検索順位を維持し続け

安定した収入を得ています。

情報発信は一度して終わりではなく、

継続的に改善していくことで

長期的な信頼を築けるんです。

定期的な見直しを習慣にして、

常に価値ある情報を

提供し続けましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 曖昧さを排除した言葉は信頼性を高め、相手に安心感を与える

- 自信に満ちた断言は専門性の印象を強め、説得力を増す

- 複雑な説明より簡潔な断言の方が記憶に残りやすい

- 断言は議論の焦点を明確にし、生産的な対話を促進する

- 決断力のある断言はリーダーシップの印象を高める

- 根拠のない断言は信頼を失う危険性があるため注意が必要

- 相手の立場や感情を無視した断言は関係性を悪化させる

- 柔軟性を欠いた極端な断言は不必要な対立を生む

- 断言と傲慢さは別物であり、尊重の姿勢を忘れないことが重要

- 効果的な断言は自信と根拠のバランスが取れている

まとめ

断言することの力と注意点について詳しく見てきました。

断言の効果は5つあります。

まず、曖昧さを排除することで信頼性が高まります。

「たぶん」や「〜かもしれない」という言葉を使わず、

責任を持った発言をすることで相手からの信頼を得られるのです。

次に、自信に満ちた印象を与えられます。

確信を持って話す人には自然と人が惹かれるものです。

また、複雑な説明を省いて理解を促進できます。

シンプルな断言は相手の記憶に残りやすく、メッセージが伝わりやすくなります。

さらに、議論の焦点を明確にできます。

曖昧な表現だと話がどんどん脱線しますが、断言は議論の軸を作ります。

そして、決断力のあるリーダーとして認識されます。

断言できる人は自然とリーダーとして見られるようになるのです。

ただし、断言にも注意点があります。

根拠なく断言すると信頼を失います。

相手の立場や感情を無視すると関係が悪化します。

柔軟性を欠くと不必要な対立を生みます。

断言と傲慢さを混同すると反発を招きます。

効果的な断言をするには、自信と根拠のバランスが大切です。

自分の言葉に責任を持ちつつ、相手を尊重する姿勢を忘れないでください。

明日からあなたも断言力を意識して、より説得力のあるコミュニケーションを

実践してみてください。

きっと周りの人があなたの言葉に耳を傾け、動き始めるはずです。

よくある質問

極論断言は本当に効果的なコミュニケーション方法なのでしょうか?

はい、極論断言は非常に効果的です。断言には「曖昧さを排除して信頼性を高める」「自信に満ちた印象を与える」「複雑な説明を省いて理解を促進する」などの力があります。ただし、根拠なく断言したり、相手の感情を無視したりすると逆効果になることもあるので注意が必要です。バランスの取れた断言を心がけましょう。

極論断言の危険性はどんなところにありますか?

極論断言の危険性は主に4つあります。「根拠なく断言して信頼を失う」「相手の立場や感情を無視してしまう」「柔軟性を欠いて対立を生む」「断言と傲慢さを混同する」という落とし穴です。特に根拠のない断言は一度信頼を失うと取り戻すのが難しいので、裏付けとなる事実やデータを持った上で断言することが大切です。

政治家のコミュニケーションから学べることはありますか?

政治家のコミュニケーションからは多くのことが学べます。特に「曖昧な発言が支持率低下を招く」「明確なビジョン提示がリーダーシップを強化する」「一貫した主張が信頼関係構築に必要」という3つの教訓が重要です。トランプ氏の選挙戦略からも、直接国民と繋がる手法や明確なブランディングの重要性など、実践的なコミュニケーション術を学ぶことができます。

人の心を動かすメッセージを作るコツはありますか?

人の心を動かすメッセージを作るコツは5つあります。「明確な価値観とビジョンを示す」「感情に訴えかける言葉を選ぶ」「時代背景や社会問題と関連付ける」「具体的な事例やストーリーを取り入れる」「一貫性のあるメッセージを繰り返し発信する」です。特に感情に訴えかける言葉と具体的なストーリーの組み合わせは強力で、人の記憶に残りやすくなります。

情報発信で注意すべきリスク管理の方法はありますか?

情報発信でのリスク管理は5つの方法で行えます。「発信前に情報の正確性を確認する」「批判的意見への対応策を準備する」「法的・倫理的問題を事前にチェックする」「危機管理プランを策定しておく」「定期的に発信内容を見直し改善する」です。特に重要なのは情報の正確性確認で、一度拡散された誤情報を取り消すのは非常に困難です。事前の確認を習慣にすることで大きなトラブルを防げます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。