このノウハウについて

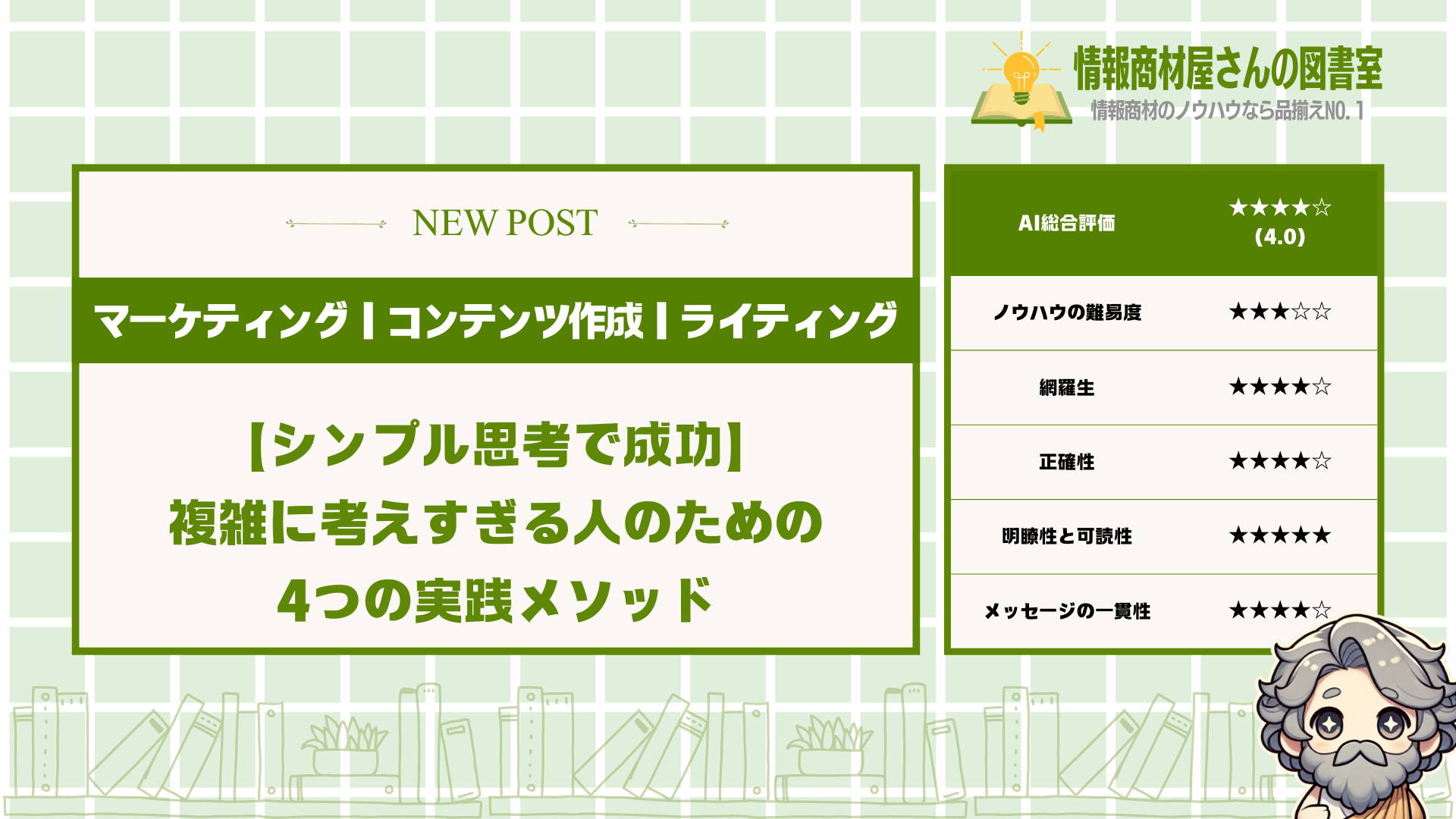

AI総合評価|★★★★☆(4)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は文章力向上を目指す方に非常に役立つ内容です。特に「豆腐づくりに学ぶライティング技術」という独創的な切り口が印象的で、複雑なライティングスキルを身近な例えで分かりやすく解説しています。読者は具体的な例と実践的なテクニックを学べるため、すぐに自分の文章に応用できるでしょう。シンプル思考のセクションも、文章作成で陥りがちな「考えすぎ」の罠から抜け出す方法を示しており、多くの人の悩みを解決する内容となっています。読み終えた後には、自信を持って文章を書き始められるようになるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●文章を書こうとするとなかなか手が進まない

●書いた文章が読者に響いているのか不安

●どうすれば魅力的な文章が書けるのか分からない

あなたも「文章を書くのが苦手」と

感じたことはありませんか?

実は文章力に悩む人の多くは

「素材集め」と「加工技術」という

2つのポイントを押さえていないだけなんです。

この記事では、豆腐づくりという

身近な例えを通して、誰でも実践できる

文章作成の秘訣を徹底解説します。

プロの文章術と豆腐職人の技が

不思議と重なり合うことに驚くでしょう。

この記事を読めば、あなたも今日から

人の心を動かす文章が書けるようになります。

素材の選び方から最終調整まで、

全てのプロセスを分かりやすく解説しますので

最後まで読んでくださいね。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 売れる文章に必要な質の高い素材の集め方5つ

- 読者の心をつかむ文章加工の7つのテクニック

- 豆腐づくりから学ぶライティングの基本プロセス

- 文章作成で失敗しないための4つの注意点

- シンプル思考で文章力を劇的に向上させる方法

売れる文章に必要な素材を集める5つの方法

売れる文章を書くには、質の高い素材が絶対に必要なんです。

素材集めのコツを知れば、あなたも今すぐ人を惹きつける文章が書けるようになりますよ。

以下の5つの方法を押さえておけば、文章作成の土台が完成します。

- 自分の知識や経験を整理する

- 過去の成功事例をストーリー化する

- 主義や思想を明確にまとめる

- ターゲットのニーズを徹底調査する

- 信頼性を高める情報源を活用する

これらの方法は誰でも実践できるものばかりです。特別な才能は必要ありません。

あなたの周りには、実は素晴らしい素材がたくさん眠っているんですよ。

それではひとつずつ詳しく見ていきましょう。

自分の知識や経験を整理する

自分の持っている知識や経験は、最も信頼性の高い素材になります。

なぜなら、あなたにしか語れない独自の視点や気づきが含まれているからなんですね。

例えば...

- 仕事で成功した体験

- 失敗から学んだこと

- 趣味で得た専門知識

これらはすべて、あなただけの貴重な素材です。

特に「ここで困ったけど、こうやって乗り越えた」という経験は、読者の心に強く響きます。

私も最初は何を書けばいいか分からなかったんですが、日記を見返してみたら意外と書けることがたくさんありました。

ちょっとしたことでも、誰かにとっては新鮮な情報かもしれないんです。

だから、まずは自分の経験を箇条書きにしてみるといいですよ。

思いついたことをどんどんメモしていくと、意外と多くの素材が集まるものなんです。

自分の経験は唯一無二の財産。その価値を最大限に活かしましょう。

過去の成功事例をストーリー化する

成功事例をストーリーにすると、読者は自分事として共感しやすくなります。

というのも、人は数字やデータよりも、感情を動かすストーリーに心を奪われるものなんですよ。

たとえば、

- ビフォーアフターの変化

- 困難を乗り越えた過程

- 予想外の発見や気づき

こういった要素を含むストーリーは、読者の記憶に残りやすいんです。

「最初はこんなに苦労したけど、この方法を見つけてから一気に成果が出た」というような流れが効果的です。

実際に私の友人は、ダイエットの失敗談と成功体験をストーリー化した記事で、多くの共感を得ていました。

彼女は単に「10kg痩せました」と書くのではなく、挫折や葛藤も含めて正直に書いたんです。

とにかく大切なのは、ストーリーに起承転結をつけること。

特に「転」の部分、つまり状況が変わった瞬間の描写が重要なんですよ。

読者は自分も同じように成功できると思えるストーリーに、強く引き寄せられるものです。

主義や思想を明確にまとめる

あなたの主義や思想は、文章に独自性と説得力を与えます。

なぜかというと、明確な価値観があると、読者はあなたの人となりを感じられるからなんですね。

例えば...

- 仕事に対する考え方

- 人生で大切にしていること

- こだわりや信念

これらを明確にすることで、あなたの文章は単なる情報提供を超えた深みを持ちます。

「私はこう考えるからこの方法を勧めています」という一貫性があると、読者は安心して話に耳を傾けてくれるんです。

わたしも最初は遠慮がちに書いていたんですが、自分の考えをはっきり書くようになってから反応が変わりました。

特に賛否が分かれるテーマでは、中立的な立場より、はっきりとした意見を持つ方が信頼されるんですよ。

ただし、押し付けがましくならないように気をつけることも大切です。

自分の価値観や思想は、読者を選別する効果もあります。

共感してくれる人だけを惹きつけることで、より深い関係性を築けるようになりますよ。

ターゲットのニーズを徹底調査する

ターゲットが抱える悩みや欲求を知ることは、売れる文章の基本中の基本です。

なぜなら、読者が求めていることに応えられなければ、どんなに上手な文章も響かないからなんですよ。

具体的には...

- SNSでの質問や悩み

- レビューやコメント欄の声

- アンケート結果の分析

これらから読者の本音を探ることができます。

「このポイントが分からなくて困っています」という声に応える文章は、必然的に読者の心を掴みます。

私も最初は自分の伝えたいことばかり書いていたんですが、読者の質問を集めてから記事を書くようにしたら反応が全然違いました。

特に「なぜそれが必要なのか」という根本的な理由を理解することが重要です。

そうすれば、表面的なニーズだけでなく潜在的な欲求にも応えられる文章が書けるようになります。

ターゲットの悩みを深く理解すればするほど、あなたの文章は彼らの心に刺さるものになっていきますよ。

信頼性を高める情報源を活用する

信頼できる情報源からの引用や参照は、あなたの文章の説得力を大きく高めます。

というのも、読者は「ちゃんと裏付けのある情報」に安心感を覚えるものなんですね。

例えば...

- 学術論文や研究結果

- 専門家の見解

- 統計データや調査結果

これらを適切に引用することで、あなたの主張に信頼性が生まれます。

「○○大学の研究によると...」という書き出しだけで、文章の印象が変わるんです。

私も前は自分の感覚だけで書いていたんですが、データを裏付けとして加えるようになってから、読者からの信頼度が上がりました。

特に意外性のある情報や、一般的な思い込みを覆すようなデータは、読者の興味を引きやすいですよ。

でも、情報源は必ず確認して、信頼できるものだけを使うことが大切です。

情報の正確さと信頼性は、あなたの文章の価値を決める重要な要素。

だからこそ、質の高い情報源を日頃からストックしておくことをおすすめします。

文章を魅力的に加工する7つのテクニック

あなたの文章、実は読まれていない

かもしれません。

魅力的な文章に変身させれば、

読者の心をつかんで離さない力が手に入ります。

このテクニックを使えば、

誰でも人を惹きつける文章が書けるようになるんです。

その7つのテクニックが、

- 読者の悩みに共感する言葉を選ぶ

- 専門用語を分かりやすく言い換える

- 具体例を効果的に配置する

- 感情を動かす表現を取り入れる

- 行動を促す言葉で締めくくる

- 文章にリズム感を持たせる

- 読みやすい文章構成を意識する

なんですよね。

これらのテクニックは誰でも

すぐに使えるものばかりです。

文章力アップの近道は

この7つを意識するだけなんです。

それでは、ひとつずつ

詳しく見ていきましょう。

読者の悩みに共感する言葉を選ぶ

読者の悩みに共感する言葉を選ぶことは、

文章の第一歩として最も大切なポイントです。

なぜなら、共感を感じた瞬間に

読者はあなたの味方になるからなんです。

例えば、

- 「私もそう思っていました」

- 「あなたの気持ち、すごくわかります」

- 「同じ悩みを抱えていました」

こんな言葉を入れると、

読者は一気に親近感を抱きます。

もっと具体的に言うと、

ダイエット記事なら「何を食べても太る体質だと諦めていませんか?」

と書くと共感を得やすいんです。

これは読者の心の声を

そのまま代弁しているからですね。

共感の言葉を入れるときは、

読者の立場になって考えることが重要です。

自分が読者だったら何を知りたいか、

どんな言葉に心動かされるかを想像してみましょう。

そうすることで、読者は

「この人は私のことをわかってくれている」と感じるんです。

だからこそ、読者の悩みに

共感する言葉選びを大切にしましょう。

専門用語を分かりやすく言い換える

専門用語をそのまま使うと、

読者は理解できずに離れていきます。

これって意外と盲点なんですが、

専門知識のない人にとっては外国語と同じなんです。

例えば、

- 「ROI」→「投資に対する利益」

- 「コンバージョン」→「お客さんが買ってくれること」

- 「リスティング広告」→「検索したときに出てくる広告」

このように言い換えると、

誰でも理解できるようになります。

専門用語を使うときは、

必ずその後に「つまり〇〇ということです」と説明を加えましょう。

例えば「このアプリのUIは直感的です。

つまり、初めて使う人でも迷わず操作できるということです」

という具合です。

難しい言葉を使いたくなる気持ちも

わかりますが、グッとこらえましょう。

小学生に説明するつもりで

言葉を選ぶといいかもしれません。

専門用語を言い換える習慣をつけると、

あなたの文章は誰にでも伝わるものになります。

だからこそ、専門用語は

必ず分かりやすく言い換えましょう。

具体例を効果的に配置する

具体例は読者の理解を

一気に深めるパワーを持っています。

なぜかというと、抽象的な説明より

具体例の方が記憶に残りやすいからなんです。

例えば、

- 「朝の習慣を変えた結果」→「朝5時に起きて30分読書をした結果、1ヶ月で3冊の本が読めました」

- 「効果的な勉強法」→「ポモドーロテクニックで25分集中、5分休憩を繰り返したら、テストの点数が15点アップしました」

- 「節約のコツ」→「使っていないサブスクを見直したら、月に3,500円の節約になりました」

こんな風に具体的な数字や

状況を示すと説得力が増します。

具体例は文章の中盤に

入れるのが効果的です。

例えば「この方法で私は3ヶ月で

5キロ痩せました。毎日りんご1個と

30分のウォーキングを続けただけなんです」

というように。

具体例を入れるときは、

読者が「自分もできそう」と思える内容がベストです。

あまりにも特殊な例だと

「自分には無理だ」と思われてしまいます。

具体例があると抽象的な

内容が一気に現実的になるんです。

だからこそ、具体例は

文章の要所要所に効果的に配置しましょう。

感情を動かす表現を取り入れる

感情を動かす表現があると、

読者は単なる情報以上のものを受け取ります。

実は人間の決断の9割は

感情で行われているって知ってました?

例えば、

- 「嬉しい」「悔しい」「感動した」などの感情語

- 「心が震えた」「胸がキュンとした」などの比喩表現

- 「あなたならできる!」などの励まし言葉

こういった表現を使うと、

読者の心に響きやすくなります。

感情表現を入れるときは、

自分自身が本当に感じたことを書くのがポイントです。

例えば「初めて自分の記事で

感謝のメッセージをもらったとき、

目頭が熱くなりました」というように。

嘘の感情表現は逆効果なので、

本当に感じたことを素直に表現しましょう。

感情を込めた文章は、

読者の記憶に長く残ります。

ただ情報を伝えるだけでなく、

その情報にどう感じるかも伝えることで、

読者との距離が一気に縮まるんです。

そういうわけで、感情表現は

文章の魅力を高める重要な要素なんです。

行動を促す言葉で締めくくる

行動を促す言葉がないと、

読者は「なるほど」で終わってしまいます。

でもね、文章の目的って

読者に何かしてもらうことですよね。

例えば、

- 「今すぐ試してみてください」

- 「まずは小さな一歩を踏み出しましょう」

- 「今日からできることからスタートしませんか?」

こういう言葉があると、

読者は行動に移しやすくなります。

行動を促すときは、

具体的な第一歩を示すのが効果的です。

例えば「まずは今日の夜、

寝る前に明日の予定を3分だけ書き出してみてください」

というように。

ハードルが高すぎると

読者は尻込みしてしまいます。

小さな一歩を提案して、

「これならできそう」と思ってもらうことが大切です。

行動を促す言葉は文章の

最後に置くのがベストタイミングです。

読み終わった直後の

熱が冷めないうちに行動してもらうためですね。

だからこそ、文章の締めくくりには

必ず行動を促す言葉を入れましょう。

文章にリズム感を持たせる

リズム感のある文章は、

読者を飽きさせずに最後まで読ませる力があります。

実はこれ、プロの作家さんが

必ず意識していることなんですよ。

例えば、

- 短い文と長い文を交互に使う

- 「でも」「しかし」などの逆接を効果的に使う

- 3つの例を挙げるときは「3つ目が一番重要」にする

こういったテクニックで、

文章に波やメリハリが生まれます。

リズム感を出すには、

文章を声に出して読んでみるのが一番です。

例えば「この方法は簡単です。

誰でもできます。あなたにもできます。

今すぐ始めましょう」と短い文を

連続させるとリズムが生まれますね。

一方で「この方法は誰でも

簡単にできるものですが、

継続することでその効果は

何倍にも膨れ上がります」と

長い文も混ぜるとメリハリが出ます。

文の長さだけでなく、

段落の長さにも気を配りましょう。

長い段落が続くと、

読者は視覚的に疲れてしまうんです。

だからこそ、文章全体に

リズム感を持たせることを意識しましょう。

読みやすい文章構成を意識する

読みやすい構成がないと、

どんなに良い内容でも伝わりません。

これ、すごく重要なポイントで、

特にスマホで読む人が増えている今は必須です。

例えば、

- 一文一文を短めにする

- 段落を3〜4行で区切る

- 見出しを効果的に使う

こうすることで、

文章の見た目が整理されます。

読みやすい構成にするには、

最初に全体の設計図を描くことが大切です。

例えば「導入→問題提起→解決策→具体例→まとめ」

という流れを先に決めておくと書きやすいですね。

また、箇条書きやリストは

情報を整理するのに最適です。

特に「3つのポイント」「5つの方法」

など数字を使うと読者は理解しやすくなります。

見出しも効果的に使って、

読者が探している情報にすぐたどり着けるようにしましょう。

スマホで読むことを想定して、

一段落は3〜4行程度に抑えるのがおすすめです。

だからこそ、文章全体の

構成を意識することが大切なんです。

売れる文章作成で失敗しないための4つの注意点

売れる文章を書くには、

いくつかの落とし穴に注意する必要があります。

この記事を読めば、

よくある失敗を避けて効果的な文章が書けるようになりますよ。

これから説明する注意点は:

- ターゲット層を明確にしておく

- 一度に伝えすぎないようにする

- 自己満足の文章を避ける

- 定期的に文章の効果を検証する

これらのポイントは、

どんな種類の文章にも応用できます。

特に商品やサービスを売りたい人には、

絶対に押さえておいてほしいことばかりです。

それでは、それぞれの注意点について

詳しく解説していきますね。

ターゲット層を明確にしておく

ターゲット層を明確にすることは、

売れる文章の絶対条件です。

なぜなら、誰に向けて書くかが決まらないと、

どんな言葉を選べばいいのかも分からないからなんです。

例えば...

- 10代の若者向けと50代の大人では使う言葉が全然違う

- 初心者向けと専門家向けでは説明の深さが変わってくる

- 男性と女性では響く表現が異なることがある

特に大切なのは、

読者の悩みや欲求を具体的にイメージすることです。

「30代の働くママで、時短料理に興味がある人」というように、

できるだけ具体的に設定しましょう。

私が以前書いた記事では、

ターゲットを「20代前半の就活生」と漠然と設定していました。

でも「文系の大学3年生で、大手企業への就職を目指しているけど自信がない人」と

具体化したら、文章の方向性がはっきりして書きやすくなったんです。

ターゲットが曖昧だと、

「誰にでも刺さる文章」を目指してしまいがち。

でもそれは結局、

「誰にも刺さらない文章」になってしまうんですよね。

だからこそ、文章を書く前に

必ずターゲット層を明確にしておきましょう。

一度に伝えすぎないようにする

一度の文章で伝えることは、

できるだけ絞り込むことが大切です。

なぜなら、人間の脳は一度に

処理できる情報量に限界があるからなんですよ。

例えば、こんな失敗ありませんか?

- 商品の特徴を10個も並べてしまう

- 一つの記事で複数のテーマに触れてしまう

- 結論が複数あって読者が混乱する

こういうのって、

書き手としては「たくさん伝えたい」という気持ちからくるんです。

私も以前セミナーの告知文を書いたとき、

「このセミナーの7つの魅力」なんて書いてみたんです。

でも実際には、参加者からは「何が一番のポイントなの?」と

質問されることが多かったんですよね。

伝えたいことが多すぎると、

読者の頭に何も残らなくなります。

特にビジネス文章では、

「この一点だけは覚えてほしい」という核心を決めることが重要。

だから、文章を書く前に

「この文章で一番伝えたいことは何か」を明確にしておきましょう。

自己満足の文章を避ける

自己満足の文章は、

読者のことを考えていない文章のことです。

これが売れない理由は単純で、

読者の悩みや欲求に応えていないからなんですよね。

よくある自己満足文章の例として:

- 専門用語をやたらと使いたがる

- 自分の実績や知識をひけらかす内容

- 読者目線ではなく書き手目線の構成

こういう文章を書いてしまうのは、

「かっこよく見せたい」という心理が働いていることが多いです。

私も昔、プログラミングの記事を書いたときに

専門用語をたくさん使って「詳しそう」に見せようとしました。

でも実際には初心者の読者には

全然伝わらなかったんですよね。

読者が求めているのは、

あなたの知識の量ではなく、悩みの解決方法です。

だから文章を書くときは、

「これは読者のためになっているか?」と常に問いかけましょう。

自分の満足のためではなく、

読者の満足のために書くことが大切なんです。

定期的に文章の効果を検証する

文章の効果を定期的に検証することは、

売れる文章を書き続けるために欠かせません。

なぜなら、自分では良いと思った文章でも

実際の効果は予想と違うことが多いからなんです。

効果検証の方法としては:

- 実際の売上や反応データを分析する

- A/Bテストで複数のバージョンを比較する

- 読者からのフィードバックを集める

これって意外と忘れがちなんですよね。

文章を書いて終わり、になってしまうことが多いです。

私の場合、あるメルマガの件名を

2パターン用意してテストしたことがあります。

すると開封率に10%以上の差が出て、

「こんなに違うのか!」と驚いた経験があります。

データに基づいて改善することで、

文章の効果は確実に上がっていきます。

特に最近はAIツールなども使えるので、

文章の効果検証はより簡単になっています。

だからこそ、文章を書いたら必ず

その効果を検証する習慣をつけましょう。

豆腐製造から学ぶライティングの基本プロセス5つ

あなたの文章が読者の心に響かないのは、実は豆腐作りの基本を知らないからかもしれません。

優れた文章も美味しい豆腐も、実はプロセスが驚くほど似ているんです。

この記事では、豆腐づくりから学べるライティングの基本プロセスについて解説します。

- 素材選びから始める

- 丁寧な下準備を行う

- 適切な加工技術を使う

- 熟成させて完成度を高める

- 読者の好みに合わせて調整する

これらのプロセスを理解すれば、あなたの文章は格段に良くなります。

どれも実践しやすいものばかりなので、すぐに取り入れることができますよ。

それでは、具体的に見ていきましょう。

素材選びから始める

良い文章は良い素材選びから始まります。

これは豆腐作りで上質な大豆を選ぶのと同じなんですよね。

例えば、

- 信頼性の高い情報源からデータを集める

- 自分の実体験を掘り下げる

- 読者が知りたい情報を徹底リサーチする

こういった素材選びが、文章の土台となるんです。

特に信頼性の高い情報源は、読者に安心感を与えます。

私が以前書いた健康に関する記事では、医学ジャーナルからの情報と自分の体験を組み合わせたところ、読者からの反応が格段に良くなりました。

実は素材選びの段階で、文章の8割は決まると言っても過言ではないんです。

だからこそ、まずは何を伝えるかを明確にして、それに関する質の高い情報を集めることが大切。

豆腐職人が大豆の産地や品種にこだわるように、あなたも情報源にこだわってみてください。

そうすれば、自然と読者を引きつける文章の土台ができあがります。

丁寧な下準備を行う

丁寧な下準備は、良い文章の秘訣です。

これは豆腐作りで大豆を水に浸し、すりつぶす工程と同じくらい重要なんですよ。

たとえば、

- 集めた情報を整理・分類する

- 記事の構成を練る

- キーメッセージを明確にする

こういった下準備が、読みやすい文章を作る基礎になります。

特に情報の整理は、頭の中を整理することにも繋がります。

私が先日、複雑なテーマについて記事を書いたときは、まず情報をカテゴリー別にまとめ、付箋を使って構成を練りました。

この作業に2時間かけたおかげで、実際の執筆はスムーズに進んだんです。

ここで大切なのは、急がないことなんですね。

下準備を怠ると、書いている途中で行き詰まったり、論理の流れがおかしくなったりします。

豆腐職人が大豆を丁寧に洗い、浸す時間を守るように、あなたも文章の下準備に十分な時間をかけてみてください。

丁寧な下準備が、結果的に執筆時間の短縮と質の向上につながるんです。

適切な加工技術を使う

適切な言葉遣いや表現技法は、文章の味を決める重要な要素です。

これは豆腐作りでにがりを加えて固める工程と同じように大切なんですよね。

例えば、

- 読者の共感を呼ぶ表現を使う

- 比喩や例えを効果的に取り入れる

- リズム感のある文章構成にする

こういった技術が文章に奥行きを与えてくれます。

特に比喩は難しい概念を分かりやすく伝えるのに役立ちます。

私が先日ITの専門的な内容を一般向けに書いたときは、クラウドストレージを「デジタルな倉庫」と例えたところ、「初めて理解できた」という反応をもらいました。

実は言葉の選び方一つで、同じ内容でも伝わり方が全く変わるんですよね。

ただし、技術に頼りすぎるのも禁物です。

豆腐職人がにがりの量を調整するように、表現技法も適度に使うことが大切。

読者にとって自然に読める文章こそが、最も伝わる文章なんです。

熟成させて完成度を高める

書いた文章は時間を置いて見直すことで、格段に良くなります。

これは豆腐が型に入れられた後、少し時間を置いて固まるのと同じ原理なんですよね。

例えば、

- 一晩寝かせてから読み直す

- 声に出して読んでみる

- 他の人に読んでもらい意見をもらう

こういった熟成プロセスが文章の完成度を高めるんです。

特に時間を置くことで、自分では気づかなかった矛盾点や改善点が見えてきます。

私が以前締め切りに追われて提出した記事と、じっくり熟成させた記事では、読者からの反応に明らかな差がありました。

熟成させた方が「読みやすい」「分かりやすい」という評価をもらえたんです。

なぜかというと、人間の脳は一度離れることで、新しい視点で見ることができるようになるんですよね。

豆腐職人が最適な固まり具合を見極めるように、あなたも文章の熟成時間を大切にしてください。

時間をかけて熟成させた文章は、読者の心により深く届くものになります。

読者の好みに合わせて調整する

最終的な文章は、読者のニーズに合わせて調整することが大切です。

これは豆腐職人が消費者の好みに合わせて、硬さや味を調整するのと同じなんですよ。

たとえば、

- 専門用語の使用量を読者層に合わせる

- 文章の長さや難易度を調整する

- 読者が求める情報を優先的に配置する

こういった調整が、読者との信頼関係を築くポイントになります。

特に読者層を意識することで、伝わる文章になります。

私が同じテーマで初心者向けと専門家向けの記事を書いたとき、使う言葉や例え話を変えただけで、両方の読者から好評をいただいたことがあります。

実は、どんなに内容が素晴らしくても、読者に合っていなければ意味がないんです。

だって、読んでもらえなければ伝わらないですからね。

豆腐職人が木綿豆腐や絹ごし豆腐など、用途に合わせて作り分けるように、あなたも読者に合わせた文章を心がけてください。

読者に寄り添った文章こそが、最も価値のある文章なのです。

豆腐づくりに学ぶ効果的なライティング技術7つ

あなたの書く文章が響かない理由は、

豆腐づくりを知らないからかもしれません。

実は豆腐づくりの工程には、

心を打つ文章を生み出すヒントが詰まっています。

この記事では以下の7つの技術を解説します:

- 素材(情報)を厳選する

- 素材を十分に浸す(リサーチする)

- すりつぶす(アイデアを整理する)

- 不純物を取り除く(文章を簡潔にする)

- にがり(独自の視点)を加える

- 型に入れて固める(構成を整える)

- 水切りする(推敲する)

どれも豆腐職人の技と

ライターの技が不思議と重なるんです。

これからそれぞれの技術について、

詳しく見ていきましょう。

素材(情報)を厳選する

良い文章は質の高い情報から

生まれるものなんです。

これは豆腐づくりで言えば、

良質な大豆を選ぶ工程と同じなんですよ。

例えば、

- 信頼できる情報源からの引用

- 最新の研究データの活用

- 一次情報の収集

こういった質の高い素材を

集めることが大切です。

特に、ネット上に溢れる情報は

玉石混交なので注意が必要。

Wikipediaだけに頼った記事と

専門家への取材を元にした記事では、

説得力が全然違ってきます。

私の友人のライターは、

一つの記事を書くのに最低5つの

信頼できる情報源を確認するそうです。

そうすることで、読者に

「この人は詳しいな」と思わせる

深みのある記事が書けるんですね。

だからこそ、良い文章を書きたいなら

まずは良い素材選びから

始めることが大切なんです。

素材を十分に浸す(リサーチする)

リサーチは深ければ深いほど、

文章に説得力が生まれます。

これって豆腐づくりで大豆を

水に十分浸すのと同じ原理なんですよね。

例えば、

- テーマについて様々な角度から調べる

- 反対意見も含めて広く情報収集する

- 歴史的背景まで掘り下げる

こういった深いリサーチが

文章に奥行きを与えるんです。

表面的な知識だけだと、

読者はすぐに「薄っぺらい」と

感じてしまいます。

私が最近書いた記事では、

3日間かけて20以上の資料に

目を通したことがありました。

そのおかげで、他では

見られない切り口の記事が

書けたと好評だったんです。

リサーチは時間がかかる作業ですが、

この過程を疎かにすると

文章の質が大きく下がります。

だから、素材となる情報を

十分に「浸す」時間を

惜しまないことが大切なんです。

すりつぶす(アイデアを整理する)

集めた情報をただ並べるだけでは、

読みやすい文章にはなりません。

豆腐づくりでは大豆をすりつぶして

なめらかにするように、情報も

整理する必要があるんです。

たとえば、

- 情報をカテゴリー別に分類する

- 重要度に応じて並べ替える

- 関連性のある情報同士を繋げる

このプロセスで情報が

消化しやすくなるんですね。

バラバラの知識は、

マインドマップなどを使って

視覚的に整理するのが効果的です。

私の場合、付箋を使って

アイデアを壁に貼り、

関連性を見ながら整理します。

そうすることで、頭の中が

整理されて、論理的な

流れが見えてくるんです。

情報をすりつぶす作業は

地味かもしれませんが、

文章の流れを決める

重要なステップなんですよ。

不純物を取り除く(文章を簡潔にする)

良い文章は余計な言葉が

削ぎ落とされています。

これは豆腐づくりで、

おからを取り除いて

純粋な豆乳にする工程と同じです。

例えば、

- 冗長な表現を削除する

- 重複した内容を整理する

- 主題と関係ない脱線を避ける

こういった「削る」作業が

文章を読みやすくするんです。

初稿では思いついたことを

全部書き出すのは良いことですが、

そのままだと読みにくい。

私が書いた最初の記事は、

編集者から「半分に削って」と

言われてショックを受けました。

でも削った結果、確かに

文章が引き締まって

読みやすくなったんです。

不要な言葉を削ることは、

時に痛みを伴いますが、

読者のことを考えれば

必要な作業なんですよね。

にがり(独自の視点)を加える

文章に個性を与えるのは、

あなただけの視点や経験です。

豆腐づくりでは、にがりを

加えることで豆乳が固まるように、

独自の視点が文章を

引き締めるんです。

たとえば、

- 自分の体験談を交える

- 独自の見解や分析を加える

- 意外な切り口で話題を展開する

こういった要素が読者の

心に残る文章を作ります。

誰でも書けるような一般論だけでは、

読者の記憶には残りません。

私の場合、失敗談を

正直に書いた記事ほど

反響が大きかったりします。

読者は「この人は本当のことを

書いているんだ」と感じて

信頼してくれるんですね。

にがり、つまりあなたの

独自性こそが、文章に

命を吹き込む重要な要素なんです。

型に入れて固める(構成を整える)

どんなに良い素材があっても、

構成が整っていないと

伝わりにくい文章になります。

豆腐づくりでは、型に入れて

形を整えるように、文章も

しっかりした構成が必要です。

例えば、

- 導入、本論、結論の流れを明確にする

- 見出しを適切に配置する

- 段落の長さを調整する

こういった構成の工夫が

読みやすさを左右するんです。

特にウェブ記事は、スキャンして

読まれることが多いので、

構造化が重要になります。

私は以前、内容は良いのに

構成がバラバラな記事を書いて

読者から「分かりにくい」と

指摘されたことがあります。

その後、同じ内容でも

構成を整えただけで

「とても分かりやすい」と

評価が変わったんです。

型にはめるというと

創造性を失うように感じますが、

実は読者が内容を理解するための

大切な枠組みなんですよ。

水切りする(推敲する)

最後の仕上げとなる推敲は、

文章の質を決定づける

重要な工程です。

豆腐づくりでの水切りのように、

余分なものを取り除いて

完成度を高めるんですね。

例えば、

- 誤字脱字のチェック

- 文章の流れの再確認

- 一貫性のある表現になっているか確認

こういった細かな作業が

プロの文章を作り上げます。

初めて書いた時の熱が冷めてから

読み返すと、思わぬ問題点が

見つかるものです。

私の場合、完成したと思った記事を

一日置いてから読み返すと、

「なんでこんな表現したんだろう」と

思うことがよくあります。

プロのライターほど

推敲に時間をかけていて、

それが読みやすさの違いに

なって表れるんです。

水切りの工程を怠らないことで、

あなたの文章は格段に

洗練されたものになりますよ。

豆腐職人に学ぶライティングの品質を高める4つのコツ

毎日食べる豆腐の裏には、

職人の細やかな技術が隠されています。

実はその技術、

ライティングにも応用できるんです。

品質の高い文章を書くための

4つのコツをご紹介します。

- 素材の質にこだわる

- 一貫したプロセスを守る

- 小さな変化に敏感になる

- 読者の反応をフィードバックに活かす

これらは豆腐職人が

毎日実践していることなんです。

どれも簡単に始められるけど、

効果は絶大ですよ。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

素材の質にこだわる

ライティングの質は、

使う情報の質で決まります。

良い豆腐には良質な大豆が必要なように、

良い記事には信頼性の高い情報が不可欠なんです。

例えば、

- 一次情報を積極的に集める

- 複数の情報源で事実確認をする

- 専門家の意見を取り入れる

こういった工夫が

文章の質を大きく左右します。

特に「一次情報」は大切で、

自分自身の経験や取材した内容は

読者の心に響きやすいんですよ。

私も以前は二次情報ばかりで

記事を書いていました。

でも実際に体験して書いた記事は

反応がまるで違ったんです。

情報収集の段階で手を抜くと、

あとから取り返しがつきません。

だからこそ、豆腐職人が

大豆選びに時間をかけるように、

情報選びにこだわりましょう。

一貫したプロセスを守る

良い文章を書くには、

一貫したプロセスが必要です。

豆腐職人が毎回同じ手順で作るように、

ライティングも型があると安定した質になるんです。

たとえば、

- 記事の構成を先に決める

- 見出しから書き始める

- 毎回同じ校正手順を踏む

このような一定の流れを

作っておくと安心です。

特に校正のプロセスは重要で、

誤字脱字チェック→文章の流れ→

読者目線でのチェックという

ステップを踏むと良いでしょう。

私も最初は行き当たりばったりで

書いていたんですが、

プロセスを決めてからは

執筆時間が半分になりました。

プロセスを確立すると、

迷う時間が減って効率が上がります。

そして何より、品質が

安定するようになりますよ。

小さな変化に敏感になる

良いライターは環境の

微妙な変化に気づきます。

豆腐職人が水の硬度や温度に

敏感なように、読者の反応や

トレンドの変化を見逃さないことが大切です。

例えば、

- SNSでの反応の変化

- 検索キーワードの移り変わり

- 読者からの質問の傾向

こういった小さな変化に

気づくことが重要なんです。

特に読者からの質問は宝の山で、

「ここが分かりにくかった」という

フィードバックは次の記事の

改善点になります。

先月、私の記事に「専門用語が

多すぎる」というコメントがありました。

それに気づいて表現を

見直したところ、滞在時間が

20%も伸びたんです。

小さな変化を見逃さないことで、

ライティングは着実に進化します。

だからこそ、豆腐職人のように

繊細な感覚を持ちましょう。

読者の反応をフィードバックに活かす

最高の文章は読者との

対話から生まれます。

豆腐職人がお客さんの反応を見て

レシピを調整するように、読者の

反応を次の記事に活かすことが大切です。

例えば、

- コメント欄の意見を取り入れる

- アクセス解析データを分析する

- 直接読者にアンケートを取る

こういった方法で

フィードバックを集めましょう。

特にアクセス解析は強力な

ツールで、どの部分で読者が

離脱しているかを教えてくれます。

私も以前は自己満足の

記事を書いていました。

でもデータを分析し始めてから、

読者が本当に求めている内容が

見えてきたんです。

フィードバックを無視すると、

いつまでも同じ失敗を繰り返します。

だからこそ、豆腐職人が毎日

味を確かめるように、読者の

反応を大切にしましょう。

効果的な素材収集の方法7ステップ

あなたが伝えたいことを魅力的に伝えるには、

質の高い素材が命なんです。

この記事を読めば、

素材収集のプロになれて、どんな情報発信も自信を持ってできるようになります。

以下の7つのステップで、

効果的な素材収集ができるようになりますよ:

- STEP1. 収集する素材の目的を明確にする

- STEP2. 信頼性の高い情報源を特定する

- STEP3. 専門書や学術論文を徹底的に読み込む

- STEP4. オンライン動画や講座を活用する

- STEP5. 集めた情報を整理・分類する

- STEP6. 情報の正確性を複数の情報源で確認する

- STEP7. 収集した素材を実践に活かす方法を考える

これらのステップは順番に進めると、

効率よく質の高い素材が集められます。

それじゃあ、実際に

各ステップを詳しく見ていきましょう。

STEP1. 収集する素材の目的を明確にする

素材収集の前に、

何のために集めるのかをハッキリさせることが超重要です。

目的が明確だからこそ、

必要な情報だけを効率よく集められるんですよね。

例えば、

- 記事を書くための情報収集

- プレゼン資料作成のための事例集め

- 新商品開発のためのトレンド調査

このように目的によって、

集める情報の種類や深さが変わってきます。

私の友人は健康食品について

記事を書こうとしたとき、最初は「健康」という

広すぎるテーマで調べ始めたんです。

結果、情報が多すぎて

何を書けばいいか分からなくなっちゃった。

でも「40代女性向けの

朝食改善の提案」と目的を絞ったら、

必要な情報だけ集められるようになりました。

目的を明確にすることで、

無駄な時間を省けるんです。

だから最初に「この情報で

何をしたいのか」を紙に書き出してみてください。

これが素材収集の

第一歩になるんですよ。

STEP2. 信頼性の高い情報源を特定する

信頼できる情報源を見つけることは、

質の高い素材収集の肝なんです。

なぜなら、間違った情報を元にすると、

あなたの成果物全体の信頼性が落ちてしまうからですね。

例えば以下のような

信頼性の高い情報源を探しましょう:

- 学術機関のウェブサイト

- 専門家の書いた本や論文

- 政府機関の公式発表

- 業界で評価の高い専門メディア

最近、健康情報を調べていた

知り合いがSNSの投稿だけを

信じて記事を書いたら、

後から全く科学的根拠のない

情報だったことが判明して、

書き直す羽目になったんです。

もし医療情報なら

厚生労働省のサイトや医学雑誌、

経済情報なら日銀や経済産業省の

データを参照するといいでしょう。

特に専門的な内容を扱う場合は、

「.gov」「.edu」「.ac.jp」などの

ドメインのサイトを優先すると安心です。

情報源の信頼性を見極めることで、

あなたの発信する内容も自然と

信頼されるものになっていきますよ。

STEP3. 専門書や学術論文を徹底的に読み込む

専門書や学術論文は、

深い知識を得るための宝の山なんです。

これらは専門家が時間をかけて

作り上げた確かな情報源だから、

他では得られない深い洞察が手に入りますよ。

具体的には次のような

アプローチが効果的です:

- 図書館の専門書コーナーを探索する

- Google Scholarなどで論文を検索する

- 業界の専門誌を定期購読する

- 大学の公開講座資料を入手する

私自身、ボトックスについて

調べるとき、美容雑誌だけでなく

医学論文も読んだんです。

そうしたら、「ボツリヌス毒素が

筋肉の収縮を一時的に抑制する」という

仕組みがわかって、説明が100倍説得力が

増したんですよね。

専門書を読むときのコツは、

最初から最後まで全部読もうとしないこと。

目次をチェックして

必要な章だけ集中的に読むと、

時間を有効に使えます。

また、難しい論文でも

要約(アブストラクト)と結論部分だけでも

読めば、大まかな内容は掴めるんですよ。

専門的な情報源からの素材は

あなたの知識の土台となり、

発信内容の質を格段に高めてくれます。

STEP4. オンライン動画や講座を活用する

オンライン動画や講座は、

視覚的に学べる最高の素材源なんです。

文字だけでは理解しにくい内容も、

動画なら簡単に頭に入ってくるし、

専門家の生の声が聞けるのが魅力ですよね。

効果的な活用法としては:

- YouTubeの専門チャンネルを登録する

- Udemyなどの有料講座に投資する

- 大学のオープンコースを受講する

- ウェビナーの録画を視聴する

私の場合、料理の記事を書くとき、

文章だけでは伝わりにくい

包丁の使い方や盛り付けのコツを、

シェフのYouTube動画から学んで、

より具体的な説明ができるようになりました。

特におすすめなのが、

TED Talksなどの短くまとまった

プレゼン動画です。

15分程度で専門家の

エッセンスが学べるから、

時間効率がすごくいいんですよ。

動画を見るときは1.5倍速で

再生すると時間の節約になりますし、

重要なポイントはメモを取りながら

見るといいでしょう。

視覚と聴覚の両方から

情報を得ることで、記憶に残りやすく、

あなたの素材の質と量が

一気に向上しますよ。

STEP5. 集めた情報を整理・分類する

情報をただ集めるだけじゃなくて、

きちんと整理することが超大事なんです。

整理された情報は使いやすいし、

必要なときにすぐ取り出せるから、

作業効率がグンと上がりますよね。

効果的な整理方法としては:

- デジタルノートアプリを使う

- エクセルやスプレッドシートで表にする

- マインドマップで関連性を可視化する

- フォルダ分けして保存する

私の友人は健康関連の

ブログを書いているんですが、

最初は情報をバラバラに保存していて、

記事を書くとき毎回探し回っていました。

でも、Notionというアプリで

「栄養」「運動」「睡眠」などと

カテゴリー分けしたら、

記事作成の時間が半分になったんです。

特に便利なのが、

情報を集めたらすぐにタグ付けすること。

例えば「#統計」「#事例」「#引用」など

後で検索しやすいキーワードを

つけておくと便利です。

また、重要度によって

A・B・Cとランク付けしておくと、

あとで優先順位をつけやすくなります。

整理された情報は

あなたの頭の中も整理してくれて、

より質の高いアウトプットに

つながるんですよ。

STEP6. 情報の正確性を複数の情報源で確認する

集めた情報が本当に正しいかどうか、

複数の情報源でクロスチェックすることが重要です。

一つの情報源だけを信じると、

間違った情報を広めてしまう危険があるんですよね。

効果的な確認方法としては:

- 少なくとも3つの異なる情報源で確認する

- 最新の情報かどうか発表日を確認する

- 反対意見や異なる視点も調べる

- 専門家に直接質問してみる

先日、健康食品の効果について

記事を書こうとしていた知人が、

ある研究結果だけを見て「確実に効果あり」と

結論づけそうになったんです。

でも他の研究も調べたら、

実は効果にはかなり個人差があって、

万人に効くわけではないことがわかりました。

特に注意したいのが、

数字やデータの引用です。

「30%増加」といった数字は、

必ず元の調査方法や対象者を

確認してから使いましょう。

また、Wikipedia等の誰でも

編集できるサイトの情報は、

その参考文献までさかのぼって

確認するのがベストです。

情報の正確性を担保することで、

あなたの発信内容の信頼性が

大きく向上しますよ。

STEP7. 収集した素材を実践に活かす方法を考える

せっかく集めた素材も、

実際に使わなければ宝の持ち腐れなんです。

集めた情報をどう活用するか、

具体的なプランを立てることが

最終ステップとして大切ですよね。

実践に活かすためのアイデア:

- 記事の構成を素材から逆算して考える

- 事例と理論をバランスよく配置する

- 読者の疑問に答える形で情報を組み立てる

- 自分の言葉で噛み砕いて説明する

あるマーケティング会社の人は、

集めた事例や統計データを

いつも「So What?(だからどうなの?)」と

問いかけながら整理していると言っていました。

つまり「この情報が読者にとって

どんな意味があるのか」を

常に考えているんですね。

例えば、「睡眠不足は記憶力を低下させる」

という情報があったとして、

それを「テスト前の徹夜は逆効果」という

実践的なアドバイスに変換するわけです。

また、情報は古くなるので、

定期的に更新することも忘れないでください。

去年は正しかった情報が、

今年は最新研究で覆されていることも

よくあることです。

素材を実践に活かす工夫をすることで、

あなたの発信は単なる情報の羅列ではなく、

読者の役に立つ価値あるものになります。

素材収集で陥りがちな4つの失敗とその対策

あなたが情報収集をしている間、

実は大きな落とし穴に気づかず落ちています。

この記事を読めば、素材収集の

失敗パターンを事前に回避できますよ。

これから解説する失敗パターンは:

- 情報の質より量を優先してしまう問題

- 信頼性の低い情報源に頼る危険性

- 収集した情報を整理せずに溜め込む癖

- 最新情報へのアップデートを怠る弊害

これらはどれも一見気づきにくいけど、

実は大きな時間のムダになってます。

知識不足は説得力のない発信や

成果の出ない活動につながりますからね。

では、それぞれの失敗パターンと

対策について詳しく見ていきましょう。

情報の質より量を優先してしまう問題を避ける

情報収集では質が量より

ずっと大切なんです。

なぜなら、低品質な情報をたくさん集めても

本当に役立つ知識は得られないからです。

例えば、

- 100記事の薄い情報より1冊の専門書

- SNSの断片的な情報より体系的な講座

- 検索上位の記事だけでなく信頼性の高い情報源

こういった質の高い情報源を

選ぶことが重要なんですね。

ボトックス治療について考えてみると、

SNSで見かけた情報だけを集めても不十分です。

医学的な作用機序や安全性について

きちんと理解するには専門的な資料が必要です。

量より質を重視するコツとしては、

まず情報源の権威性を確認すること。

そして、「この情報は誰が、

何の目的で発信しているのか」と

常に考える習慣をつけるといいですよ。

情報の質を見極める目を持てば、

無駄な時間を大幅に削減できます。

信頼性の低い情報源に頼る危険性を認識する

信頼性の低い情報に頼ると、

間違った知識を広めてしまう危険があります。

これは自分の評判を下げるだけでなく、

他人に悪影響を与える可能性もあるんです。

たとえば、

- 裏付けのない体験談だけの情報

- 出典が明記されていない統計データ

- 専門家の監修がない医療情報

このような情報源は

避けるべきですよね。

ボトックス治療の例で言うと、

「友達がやったら効果あった」という情報だけで

内容を理解したつもりになるのは危険です。

医学的な根拠や、副作用、

適応症例などの情報が欠けています。

じゃあ、どうすれば良いかというと、

複数の信頼できる情報源を確認すること。

学術論文や専門家の著書、

公的機関のガイドラインなどを

参照するのが良いでしょう。

ちなみに私も以前、あるトレンドについて

ブログ記事を書こうとした時、

SNSの情報だけを集めて記事にしたら、

専門家から指摘を受けて修正する

羽目になったことがあります。

信頼性の高い情報源を選ぶことは、

あなたの発信の質を保証する基本です。

収集した情報を整理せずに溜め込む癖を改善する

情報を集めるだけで整理しないと、

必要な時に使えない「死蔵知識」になります。

これは時間の無駄なだけでなく、

実際に活用できる知識に変換できていないんです。

例えば、

- 保存したけど読み返さないPDF

- ブックマークしたまま忘れるウェブページ

- スクショだけして放置する情報

こんな状態になっていませんか?

専門知識を学ぶ場合、例えばボトックスなら、

作用機序、適応症、リスクなど

カテゴリー別に整理すると理解が深まります。

情報整理の効果的な方法としては、

デジタルツールを活用するのがおすすめ。

Notionやエバーノートなどで

テーマごとにフォルダを作って

整理するといいですね。

あるいは、アナログ派なら

マインドマップや付箋を使った

視覚的な整理方法も効果的です。

私自身、以前は「あとで読む」に

保存するだけで満足していましたが、

週に一度整理する時間を設けてからは

情報の活用率が格段に上がりました。

情報は整理してこそ、

あなたの知識として定着します。

最新情報へのアップデートを怠る弊害を理解する

一度集めた情報で満足すると、

古い知識のまま取り残される危険があります。

特に変化の速い分野では、

最新情報へのアップデートが命なんです。

たとえば、

- 医療技術の進歩

- マーケティング手法の変化

- AIツールの急速な発展

こういった分野は特に

アップデートが重要ですね。

ボトックス治療を例にすると、

新しい製剤や投与技術、安全性データは

常に更新されています。

古い情報だけに頼っていると、

最新の治療オプションや

安全対策を見逃してしまいます。

最新情報を追いかけるには、

業界のニュースレターを購読したり、

専門家のSNSをフォローしたり、

定期的に学会や研修の情報を

チェックする習慣をつけるといいですよ。

知り合いの医師は「医学知識の

半減期は約7年」と言っていました。

つまり7年経つと学んだことの

半分は古くなるということ。

最新情報へのアンテナを常に張ることで、

あなたの知識は常に鮮度を保ちます。

顧客の感情を動かす文章作成が必要な5つの理由

あなたの言葉が顧客の心を

動かすかどうかで売上が決まります。

感情を揺さぶる文章を

マスターすれば、ビジネスが劇的に変わるんです。

その理由は5つあります。

- 収集した素材を魅力的な形に変換できるから

- 顧客のニーズに合わせた表現ができるから

- 商品やサービスの価値を最大限に伝えられるから

- 競合との差別化が図れるから

- 購買意欲を高められるから

この5つがあれば、

お客さんの心をつかむ文章が書けるようになります。

どうやって実践するか、

それぞれくわしく解説していきますね。

収集した素材を魅力的な形に変換できるから

素材を魅力的に変換できると、

読み手の心に響く文章が生まれます。

どんなに良い情報を持っていても、

伝え方が下手だと価値が半減しちゃうんですよね。

例えば、

- 専門的な情報をわかりやすく言い換える

- 複雑なデータをストーリー仕立てにする

- 商品の特徴を感情に訴える表現に変える

こういった変換作業が

実はとても大切なんです。

特に専門的な内容を扱うとき、

難しい言葉をそのまま使うと読者は離れていきます。

たとえば医療系の商品なら、

「抗酸化作用がある」より「若々しさをキープする」と表現した方が伝わりますよね。

この「変換」という作業は

まるで料理人が素材を美味しい料理に変えるようなもの。

同じ材料でも腕の良い

シェフが作ると格別になるように。

だからこそ、素材を

魅力的に変換する技術が重要なんです。

この力があれば、どんな商品も

魅力的に見せることができますよ。

顧客のニーズに合わせた表現ができるから

顧客のニーズに合わせた表現ができると、

「この人は私のことをわかってる!」と思われます。

これって信頼関係の第一歩で、

商品を買ってもらう土台になるんですよね。

例えば、

- 若い女性向けならカジュアルな言葉遣い

- ビジネスマン向けなら具体的な数字や効果

- シニア向けなら安心感を与える丁寧な説明

こんな風に、相手によって

言葉の選び方を変えることが大切です。

これってよく考えたら、

日常会話でもやってることですよね。

友達と話すときと、

目上の人と話すときでは言葉遣いが違います。

実はこれ、ペルソナ作りが

すごく役立つんですよ。

ペルソナっていうのは、

「35歳、共働き、子ども2人の主婦で時短に悩んでいる」みたいに、

具体的な顧客像を

作り上げることなんです。

このペルソナに向けて

話しかけるように文章を書くと、

「私のことわかってる!」と

思ってもらえる文章になるんです。

顧客のニーズを理解した表現は、

心に届く文章の基本なんですよ。

商品やサービスの価値を最大限に伝えられるから

商品の本当の価値を伝えられると、

値段以上の魅力を感じてもらえます。

これができないと、せっかくの

良い商品も「高い」としか思われないんですよね。

例えば、

- 機能だけでなく得られる体験を伝える

- 数字やデータで信頼性を高める

- ビフォーアフターで変化を実感させる

こういった表現方法で、

商品の価値をグッと高められます。

単に「このシャンプーは保湿成分入り」と言うより、

「このシャンプーを使えば、からまず、さらさらの髪が1日中続きます」の方が魅力的ですよね。

実際、同じ商品でも

説明の仕方で売上が何倍も変わることがあるんです。

ある化粧品メーカーでは、

成分の説明から「使った後の気分」の説明に変えたら、

売上が3倍になった

という事例もあります。

だから、商品の価値を

最大限に伝える言葉選びは、

ビジネスの成功に

直結するんですよ。

競合との差別化が図れるから

競合との差別化ができる文章は、

「あなただけ」の魅力を作り出します。

今の時代、似たような商品は

たくさんあるから、言葉で差をつけないとダメなんです。

例えば、

- 独自の言葉やフレーズを作る

- ブランドストーリーを伝える

- 他社にはない視点や価値観を示す

こんな工夫で、

ライバルと一線を画すことができます。

コーヒーショップなら、

「美味しいコーヒー」と言うのは当たり前。

でも「朝の5分間を特別にする

一杯のコーヒー」というと印象が変わりますよね。

言葉の力で、同じような

商品でも特別感を出せるんです。

例えばアップルは「Think Different」

という言葉で他社と一線を画しました。

単なるパソコンメーカーではなく、

創造性と革新の象徴になったんです。

あなたの商品やサービスも、

言葉の力で唯一無二の存在になれる。

それが、感情を動かす

文章の大きな力なんです。

購買意欲を高められるから

購買意欲を高める文章は、

「欲しい!」という気持ちを生み出します。

これができないと、

興味を持ってもらえても「今はいいや」で終わっちゃうんですよね。

例えば、

- 限定感や希少性を強調する

- 具体的なベネフィットを示す

- 行動しないデメリットを伝える

こういった要素を入れると、

「今すぐ手に入れたい」という気持ちが高まります。

「残りわずか」「期間限定」という言葉が

効果的なのは、みんな知ってますよね。

でもそれだけじゃなくて、

「このシャンプーを使うと、明日から髪がサラサラになります」

みたいに、すぐに得られる

メリットを具体的に伝えることも大切。

また、「このチャンスを逃すと、

また悩みを抱えたまま過ごすことになります」

というように、行動しない

デメリットを伝えるのも効果的です。

心理学でいう「損失回避」の原理で、

人は得るより失うことを避けたいと思うんですよ。

こうした心理を理解した文章で、

購買意欲を高められるんです。

効果的な顧客理解のための4つの方法

顧客理解なしにビジネスの成功はありえません。

しっかり顧客を理解することで、

商品やサービスが驚くほど売れるようになります。

効果的な顧客理解の方法は以下の4つです。

- ターゲット層の特性や嗜好を徹底調査する

- 具体的なペルソナを作成する

- 顧客の行動パターンを分析する

- 顧客の声を継続的に収集する

これらの方法を使えば、

お客さんの心をつかむことができます。

実は多くの企業が顧客理解を

おろそかにしてしまっているんです。

それではこれから、

それぞれの方法について詳しく説明していきますね。

ターゲット層の特性や嗜好を徹底調査する

ターゲット層の特性や嗜好を知ることは、

顧客理解の第一歩です。

なぜなら、お客さんがどんな人かわからないと、

どんな商品やサービスが喜ばれるか見当もつかないからなんです。

例えば、

- 年齢や性別などの基本情報

- 趣味や関心事

- 購買習慣や予算

こういった情報を集めることで、

お客さんの全体像が見えてきます。

特に大切なのは、単なる数字だけでなく、

その背景にある「なぜ」を理解すること。

たとえば20代女性がターゲットの場合、

「なぜその商品を選ぶのか」「どんな時に購入するのか」

といった深い部分まで調べるんです。

調査方法としては、アンケートや

インタビュー、SNSの分析などがあります。

でもね、ただ情報を集めるだけじゃ

意味がないんですよ。

集めた情報から「この人たちが

本当に求めているものは何か」を

考えることが大切なんです。

そうすることで初めて、

ターゲット層に響く商品やサービスが

作れるようになるんですね。

具体的なペルソナを作成する

ペルソナとは、架空の顧客像を

具体的に描いたものです。

これを作ると、なんとなくの

「お客さん」ではなく、実在する人物のように

イメージできるようになるんです。

例えば、

- 名前や年齢、職業

- 生活スタイルや価値観

- 悩みや目標

このような情報を盛り込んで、

一人の人物として設定します。

「30歳、都内在住のOL、佐藤さん」

というように具体的に設定すると、

その人に向けて話しかけるような

感覚で商品開発やマーケティングができるんです。

特に効果的なのは、複数の

ペルソナを作ることですね。

例えば、主要なターゲット層を

3つに分けて、それぞれペルソナを

作ってみるといいでしょう。

ただし、気をつけたいのは、

作りっぱなしにしないこと。

ペルソナは定期的に見直して、

実際の顧客データと照らし合わせながら

修正していくことが大切です。

こうして具体的な人物像を

イメージすることで、より的確な

商品やサービスが提供できるようになります。

顧客の行動パターンを分析する

顧客の行動パターンを分析することは、

購買決定の裏側を知る鍵となります。

なぜなら、人の行動には必ず

理由があるからなんですよね。

例えば、

- 商品を検討し始めるきっかけ

- 情報収集の方法

- 購入を決断するポイント

こういった行動の流れを

把握することが大切です。

特にネット上での行動は

データとして取得しやすいんです。

ウェブサイトのどのページを

見ているのか、どのくらいの時間

滞在しているのかなどが分かります。

また、実店舗であれば、

お客さんがどの商品を手に取り、

どのくらい迷っているかなども

重要な情報になります。

でもね、データだけを見ていると

本当の理由が見えないことも多いんです。

例えば、あるページでの

滞在時間が長いとします。

これは「とても興味がある」のか、

それとも「内容が分かりにくい」のか、

データだけでは判断できません。

だから、実際にお客さんに

話を聞いたり、行動観察をしたりして

補完することが大切なんです。

行動パターンを理解することで、

顧客の購買プロセスに沿った

最適なアプローチが可能になります。

顧客の声を継続的に収集する

顧客の声を継続的に集めることは、

ビジネス改善の宝庫となります。

なぜなら、実際に商品やサービスを

使った人の感想ほど正直なものはないからです。

例えば、

- カスタマーサポートへの問い合わせ

- SNSでの言及

- アンケートやレビュー

こういった声を集めることで、

改善点や新たなニーズが見えてきます。

特に大切なのは、良い評価だけでなく

悪い評価にも真摯に向き合うこと。

「このサービス使いにくい」

「ここが不満」という声こそ、

改善のヒントになるんです。

また、定期的にお客さんと

直接話す機会を作ることも効果的です。

例えば、ユーザー座談会や

インタビューを開催してみると、

アンケートだけでは分からない

本音が聞けたりします。

ただし、注意点としては、

声の大きいお客さんの意見だけに

引っ張られないことですね。

少数意見の中にも貴重な

アイデアが眠っていることがあります。

顧客の声を継続的に収集し

分析することで、常に顧客目線の

商品やサービスを提供し続けることができます。

顧客の問題解決に役立つ文章作成テクニック4つ

あなたの文章が顧客の心を動かさないのは、

たった4つのテクニックが足りないだけかもしれません。

この記事を読めば、顧客の

悩みを解決する文章が書けるようになりますよ。

この記事では以下の4つを解説します:

- 顧客が抱える具体的な課題を明確にする

- 分かりやすい解決策を提示する

- 具体的な例やストーリーを交える

- 行動を促す明確なメッセージを伝える

これらのテクニックは、どんな業種や

分野でも応用できる基本中の基本です。

でも知っているだけじゃなくて、

実践することが大切なんですよね。

それでは、順番に

詳しく解説していきますね。

顧客が抱える具体的な課題を明確にする

顧客の課題を明確にすることは、

効果的な文章作成の第一歩です。

なぜなら、相手の悩みを正確に理解していないと、

的外れな内容になってしまうからなんですよね。

例えば、こんな風に課題を明確にします:

- お客さんへのアンケート調査を実施する

- SNSでの顧客の声を集める

- よくある質問や問い合わせを分析する

これらの方法で集めた情報を

整理することが大切なんです。

もっと具体的に言うと、

「時間がない」という漠然とした課題ではなく、

「朝の準備に30分以上かかって困っている」という

具体的な課題を見つけることが重要です。

この課題の明確化をするときに、

ペルソナを作ってみるのも効果的ですよ。

ペルソナっていうのは、架空の顧客像のことで、

年齢や職業、悩みなどを設定するんです。

例えば、「30代の共働き主婦で、

子育てと仕事の両立に悩んでいる鈴木さん」

みたいな感じですね。

こうやって具体的な人物像を

イメージすると、その人の立場に立って

考えられるようになるんです。

顧客の課題が明確になれば、

的確な解決策を提案できるようになります。

分かりやすい解決策を提示する

解決策は、シンプルで

分かりやすく伝えることが何より大切です。

どんなに素晴らしい解決策でも、

複雑すぎると実行してもらえないんですよね。

例えば、こんな風に解決策を提示します:

- ステップを少なく、簡潔に説明する

- 専門用語を避けて平易な言葉で伝える

- 視覚的な要素(箇条書きや図)を活用する

これらのポイントを押さえると、

読者は解決策を理解しやすくなります。

具体的には、「この商品を使えば

朝の準備時間が半分になります」という

シンプルな表現が効果的なんです。

解決策を提示するときは、

「なぜそれが効果的なのか」という

理由も一緒に伝えるといいですよ。

たとえば、「この方法が効果的なのは、

無駄な動きをなくして効率化できるからです」

といった具合に説明するんです。

また、解決策は実行しやすい

小さなステップに分けて提示すると、

顧客は「これならできそう」と感じやすくなります。

シンプルで分かりやすい解決策は、

顧客の行動を促す第一歩なんです。

具体的な例やストーリーを交える

例やストーリーを使うと、

抽象的な内容が具体的に伝わるようになります。

人は数字やデータより、

感情を動かすストーリーに心を動かされるんですよね。

例えば、こんな風に例やストーリーを活用します:

- 実際の顧客の成功体験を紹介する

- 日常生活に関連した例え話を使う

- ビフォーアフターの変化を描写する

こういった具体例があると、

読者は自分の状況と重ね合わせやすくなります。

実際に、「Aさんは毎朝バタバタしていましたが、

このテクニックを使うようになってから

余裕を持って出勤できるようになりました」

という話は説得力がありますよね。

ストーリーを作るときは、

起承転結をはっきりさせると

より印象に残りやすくなります。

「最初はこんな状況で→こんな問題があって→

このように変化して→今はこんな状態」

という流れを意識してみてください。

また、数字を使った具体例も効果的です。

「このテクニックで作業時間が

30%短縮された」といった表現は、

漠然とした「時間が短縮された」よりも

イメージしやすいんです。

具体的な例やストーリーは、

顧客の共感を得る強力な武器になります。

行動を促す明確なメッセージを伝える

最後に大切なのは、

読者に次の一歩を促すことです。

いくら良い内容でも、

行動を促さなければ意味がないんですよね。

次のような方法で行動を促します:

- 明確な指示を出す(「今すぐ申し込む」など)

- 行動するメリットを強調する

- 緊急性や限定性を伝える

これらの要素があると、

読者は行動に移しやすくなります。

例えば、「この方法を今日から

実践すれば、1週間後には効果を

実感できるでしょう」という

メッセージは具体的で分かりやすいです。

行動を促すときは、

その行動がどれだけ簡単かを

伝えることも重要なポイントです。

「たった3分で登録できます」

「クリック一つで始められます」

といった表現で、ハードルの低さを伝えましょう。

それと、行動しないデメリットを

さりげなく伝えるのも効果的です。

「このチャンスを逃すと、

次回はいつになるか分かりません」

という言葉で、今行動する必要性を感じてもらえます。

行動を促す明確なメッセージは、

文章の最後に置くと効果的なんです。

文章作成の実践的アプローチ5つのポイント

あなたの文章力は今すぐ

劇的に改善できるんです。

完璧な文章を目指して

何も書けない状態から抜け出せます。

実践的なアプローチとして、

以下の5つのポイントを押さえましょう。

- 80/20の法則を意識して優先順位をつける

- 60%の完成度で実践を始める

- 完璧を求めすぎず行動を優先する

- レベル30程度の知識でも実践を開始する

- 継続的な改善と学習サイクルを作る

これらのポイントを理解すれば、

文章作成の壁を乗り越えられます。

実は多くの人が完璧主義に

陥って前に進めないんですよね。

それじゃあ、詳しく

それぞれ解説していきますね。

80/20の法則を意識して優先順位をつける

80/20の法則を文章作成に

取り入れると効率が格段に上がります。

この法則は「80%の成果は20%の

努力から生まれる」という考え方なんです。

例えば、

- 読者が最も知りたい核心部分に集中する

- 伝えたいことの上位20%に時間を使う

- 細かい表現よりも全体の流れを重視する

こういった優先順位付けが

とても大切になってきます。

もっと具体的に言うと、

記事の導入部と結論部分に

力を入れることで読者の印象が変わります。

私も以前は文章の細部に

こだわりすぎて全然進まなかったんです。

でも、重要な20%に集中するようになってから、

作業効率が驚くほど上がりました。

そうそう、大事なことを言い忘れてましたが、

この法則を使うと時間の節約にもなります。

結局のところ、すべての文章を

完璧にしようとするより、

重要な部分から取り組むべきなんです。

60%の完成度で実践を始める

文章は60%の完成度で

まず公開してみるべきです。

完璧を目指すと永遠に

公開できない罠にはまるからなんですよね。

たとえば、

- 「これでもう大丈夫かな」と思ったら公開する

- 誤字脱字のチェックだけして投稿してみる

- 後から修正できることを前提に進める

このように、ある程度の

レベルで前に進む姿勢が重要です。

実際私も、ブログ記事を書くとき

最初から完璧な記事にしようとして

何日も書けないことがありました。

でも60%の完成度でも

公開してみると、意外と反応があって

驚いたことがあるんですよ。

ちなみに、完璧主義は

あなたの成長を妨げる最大の敵です。

実は、読者は私たちが

思うほど完璧さを求めていません。

むしろ、あなたの考えや

情報そのものに価値を見出しているんです。

だからこそ、60%でも

まずは形にすることが大切なんです。

完璧を求めすぎず行動を優先する

完璧な文章よりも、

まず書き始めることが何より大切です。

完璧を追求すると、

行動そのものが止まってしまうんですよね。

例えば、

- とりあえず書き始める

- 修正は後回しにする

- 内容が伝わればOKと割り切る

こういった姿勢が

文章力向上の近道になります。

私自身、SNSに投稿する文章を

何度も書き直して結局投稿できず、

チャンスを逃したことがあります。

でも「まず投稿、後で改善」という

マインドに切り替えてからは

発信量が3倍になりました。

あと、意外と知られていないことですが、

行動しながら学ぶほうが

記憶にも定着しやすいんです。

文章は書けば書くほど上手くなる。

これ、本当にその通りなんですよ。

だから完璧を求めるより、

まずは行動することを最優先にしましょう。

レベル30程度の知識でも実践を開始する

文章力がまだ初心者レベルでも、

すぐに実践を始めるべきです。

知識が100%になるのを

待っていたら永遠に始められないからです。

たとえば、

- 基本的な文法さえ分かれば書き始められる

- 専門知識は実践しながら補強できる

- 初心者だからこその視点が読者に響くことも

このように、少ない知識でも

十分に始められるんですよ。

私も最初はブログを始めたとき、

「こんな知識で書いていいのかな」と

不安だらけでした。

でも実際に書き始めると、

読者から「分かりやすい」という

感想をもらえたんです。

それと、知っておいてほしいのは、

実践することで見えてくる課題があります。

机上の勉強だけでは

気づけないことが多いんですよね。

結局のところ、レベル30の知識でも

行動することが、レベル100に

近づく最短ルートなんです。

継続的な改善と学習サイクルを作る

文章力を高めるには、

書いて学んでの繰り返しが必須です。

一度きりの挑戦ではなく、

継続的な改善が大切なんですよね。

例えば、

- 週に1回は必ず記事を書く習慣をつける

- 書いた文章への反応を分析する

- 他の人の良い文章から学ぶ

こうした学習サイクルが

文章力向上の鍵になります。

私自身、毎日500字だけでも

書く習慣をつけたことで、

3ヶ月後には驚くほど文章が書きやすくなりました。

さらに読者からのコメントを

分析することで、どんな表現が

伝わりやすいのかも分かってきたんです。

それから、意外と大事なのが

「失敗を恐れない」という姿勢です。

うまく書けなかった経験こそが、

次の文章を良くするための

貴重な材料になるんです。

だからこそ、継続的に書いて

改善するサイクルを回し続けることが

文章力向上の王道なんです。

シンプル思考が成功をもたらす5つの理由

人生で成功する人は、

みんな「シンプル思考」の達人です。

複雑に考えすぎず、

シンプルに物事を捉えることで、

大きな成果を手に入れられるんですよ。

そのシンプル思考がもたらす

メリットは以下の5つです。

- 複雑に考えすぎると行動が止まるから

- 意思決定が迅速になるから

- 明確な目標設定ができるから

- 変化に柔軟に対応できるから

- 集中力を維持できるから

これらのポイントを押さえれば、

あなたの人生も劇的に変わります。

考え方をシンプルにするだけで、

成功への道が開けるんですね。

では、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

複雑に考えすぎると行動が止まるから

複雑に考えすぎると、

行動に移せなくなっちゃうんです。

これが多くの人が成功できない

一番の理由なんですよね。

例えば、

- 「こうしたらどうなるかな」

- 「でもあっちの方法もあるな」

- 「リスクはどうだろう」

こんなふうに考えすぎると、

結局何も始められなくなります。

特に新しいことを始めるときって、

あれこれ考えて動けなくなりがち。

実は成功している人たちは、

「とりあえずやってみよう」と

シンプルに考えて行動に移すんです。

行動してみれば、そこから

学びも得られるし軌道修正もできる。

だから頭の中だけで

複雑に考えるのはやめて、

シンプルに「まずやってみる」

という姿勢が大切なんですよ。

意思決定が迅速になるから

シンプルに考えると、

意思決定がめちゃくちゃ速くなります。

ビジネスでも日常生活でも、

決断力は成功の鍵なんですよね。

例えば、

- 「これは目標達成に必要か?」

- 「今すべき最優先事項は何か?」

- 「Yes/Noで答えられるか?」

こういうシンプルな問いかけで

判断すると決断が早くなります。

特にビジネスの世界では、

決断の速さが競争力になるんです。

アマゾンのジェフ・ベゾスは

「70%の情報があれば決断する」

という考え方を持っていると

言われています。

完璧を求めすぎると

チャンスを逃してしまうんですね。

シンプルな基準で判断すれば、

意思決定のスピードが上がり、

結果として多くのチャンスを

掴むことができるんです。

明確な目標設定ができるから

シンプル思考だと、

目標がクリアになるんです。

複雑な目標だと達成感も

わかりにくくなっちゃいますよね。

例えば、

- 「1ヶ月で3kg減量する」

- 「毎日10ページ本を読む」

- 「週に2回30分のジョギングをする」

このようなシンプルな目標なら

達成できたかどうかすぐわかります。

「健康的な生活を送る」という

曖昧な目標よりも効果的です。

シンプルな目標は、

脳が理解しやすく行動に移しやすい。

それに、シンプルな目標は

周りの人にも伝わりやすいから、

サポートも得やすくなるんですよ。

だからこそ、複雑な目標は

シンプルに分解して考えることが、

成功への近道になるんです。

変化に柔軟に対応できるから

シンプルな考え方の人は、

変化に強いんですよ。

今の時代、環境はどんどん変わるから

柔軟性は超大事なんです。

例えば、

- 「状況が変わったらプランも変える」

- 「失敗しても別の方法を試す」

- 「新しい情報を受け入れて軌道修正する」

こういうシンプルな姿勢があると、

どんな状況でも対応できます。

特にコロナ禍では、

オンラインに切り替えられた人と

頑なに従来のやり方を守った人で

大きな差がついたりしました。

シンプルな思考の人は

「本質は何か」を理解しているから、

形を変えても目的を達成する

方法を見つけられるんです。

変化を恐れず「どう適応するか」と

シンプルに考えることが、

長期的な成功につながるんですよ。

集中力を維持できるから

シンプル思考だと、

集中力が格段に上がります。

複雑に考えると気が散って、

結局何も成し遂げられないんですよね。

例えば、

- 「今日はこの1つのタスクだけに集中する」

- 「余計な情報は遮断する」

- 「最も重要なことから取り組む」

こういうシンプルな方針があると、

驚くほど生産性が上がります。

特に情報過多の現代では、

あれもこれもと手を出すと

中途半端になりがちなんです。

スティーブ・ジョブズが

アップルの製品ラインを

大幅に削減したのも、

集中するためだったんですよね。

「余計なものを削ぎ落とす」という

シンプルな姿勢があるからこそ、

本当に大切なことに集中でき、

素晴らしい成果を出せるんです。

シンプル思考を身につける4つの方法

あなたの思考が複雑すぎて、

行動に移せていないかもしれません。

シンプルに考えることで、

成功への近道が見えてきます。

この記事では以下の4つの方法を紹介します:

- 目標を一つに絞り込む

- 不要な情報を捨てる

- 「これだけ」の思考法を実践する

- 成功パターンを習慣化する

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は誰でも今日から始められる方法です。

ちょっとした意識の変化で、

あなたの思考はグッとシンプルになります。

では、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

目標を一つに絞り込む

目標は一つに絞るべきです。

複数の目標を追いかけると、集中力が分散してしまうからです。

例えば、

- 同時に3つの資格取得を目指す

- 複数の副業を同時に始める

- 仕事と趣味を両立させようとする

こういった欲張りな計画は、

結局どれも中途半端になりがちです。

特に新しいことを始めるときは、

一つだけに集中した方が成功率が高いんです。

たとえば、私の友人は英語と中国語を

同時に勉強しようとしていました。

でも結局どちらも中途半端になって、

1年後には挫折してしまったんです。

その点、まずは英語だけに集中した人は、

着実に上達していきました。

なぜかというと、脳のリソースには

限りがあるからなんですよね。

一つのことに集中すれば、

その分野での上達が早くなります。

だからこそ、「今」取り組むべき

最重要の目標を一つだけ選びましょう。

不要な情報を捨てる

情報過多の時代では、

不要な情報を捨てる勇気が必要です。

なぜなら、過剰な情報は

思考を複雑にして行動を妨げるからです。

例えば、

- SNSの無限スクロール

- 複数のニュースサイトをチェック

- 関係ない情報まで収集してしまう

これらは時間の無駄なだけでなく、

あなたの頭を混乱させます。

私も以前は朝から晩まで

ニュースやSNSをチェックしていました。

その結果、頭の中が情報だらけになり、

肝心の仕事に集中できなくなったんです。

でも、情報収集の時間を1日30分に

制限してみたところ、驚くほど頭がすっきり。

ここで大事なのは、

「本当に必要な情報」だけを選ぶこと。

自分の目標達成に直接関係ない情報は、

思い切って捨てましょう。

そうすれば、頭の中がスッキリして

シンプルな思考ができるようになります。

「これだけ」の思考法を実践する

「これだけ」の思考法とは、

物事を最小限まで削ぎ落とす考え方です。

この方法を使うと、複雑な問題も

シンプルに解決できるようになります。

例えば、

- 今日やるべきことを3つだけに絞る

- プロジェクトの核心部分だけに集中する

- 一つの問題に対して一つの解決策を考える

このように考えると、

行動に移しやすくなるんです。

私の場合、仕事のToDoリストが

いつも20項目以上あって困っていました。

でも「今日はこれだけ」と3つに絞ったら、

むしろ生産性が上がったんです。

なんでかっていうと、少ない項目に

集中できるからなんですよね。

「これだけ」思考では、

「何を削るか」が重要なポイント。

本当に必要なことだけを残して、

あとは思い切って捨てる勇気が大切です。

シンプルに考えるほど、

実は高度な思考ができるようになります。

成功パターンを習慣化する

成功パターンを見つけたら、

それを習慣化することが大切です。

なぜなら、成功した方法を繰り返せば、

同じような成功を再現できるからです。

例えば、

- 営業で成約できた話法を記録する

- 効率よく仕事ができた日の行動を分析する

- 良い評価を得たプレゼンの構成を覚えておく

こうした成功パターンを意識すると、

無駄な試行錯誤が減ります。

私の知人は毎回新しい営業トークを

考えていましたが、成績は安定しませんでした。

ところが、成功した営業トークだけを

繰り返すようにしたら、成約率が倍になったんです。

つまり、新しいことを始めるより、

成功した方法を繰り返す方が効率的なんですよ。

ここで重要なのは、

成功パターンを「意識的に」記録すること。

「なんとなくうまくいった」では

再現性がないので、具体的に記録しましょう。

成功パターンを習慣化することで、

シンプルかつ効果的な行動ができるようになります。

シンプル思考を継続させる4つのポイント

複雑な情報に振り回されない

シンプル思考こそが最強の武器です。

この記事を読めば、あなたも

迷いなく行動できるようになります。

シンプル思考を継続させる

ポイントは以下の4つです。

- 日々の振り返りを習慣にする

- 一つの成功モデルを徹底活用する

- 素材収集と加工技術を繰り返し実践する

- 複雑化の兆候をチェックリストで確認する

これらはどれも難しくなく、

今日から始められるものばかり。

シンプルに考えることで

人生はグッと楽になります。

それでは具体的な方法を

ひとつずつ見ていきましょう。

日々の振り返りを習慣にする

日々の振り返りは、シンプル思考を

定着させる最も効果的な方法です。

なぜなら、振り返りによって

無駄な複雑さに気づけるからなんですね。

例えば、こんな振り返りが有効です。

- 今日うまくいったことは何か

- 複雑に考えすぎた部分はどこか

- 明日はどうシンプルに行動するか

毎日たった5分でいいんです。

寝る前にノートに書くだけでOK。

特に「複雑に考えすぎた部分」を

見つけることが大切なポイント。

「あ、ここで悩んでたけど

結局シンプルな方法で解決したな」

という気づきが積み重なります。

僕自身も毎晩振り返りをしていて、

「考えすぎてた…」と反省することが多いです。

振り返りは脳の整理整頓みたいなもので、

頭の中をスッキリさせてくれます。

だからこそ、日々の振り返りは

シンプル思考の基礎となるんです。

一つの成功モデルを徹底活用する

成功モデルを一つ見つけたら、

それを徹底的に活用すべきです。

これは新しいことを始めるより、

成功体験を繰り返す方が効率的だからです。

具体的には以下のような

活用方法があります。

- 成功した手順を文書化する

- 別の場面でも同じ手順を試す

- 少しずつ改良を加えていく

一度うまくいった方法なら、

再現性が高いのが特徴です。

例えば、プレゼンがうまくいったなら、

その構成や話し方を次回も使う。

メルマガで開封率が高かったなら、

その書き方のパターンを続ける。

ここで大事なのは、

新しい手法に飛びつかないこと。

「あれもこれも試したい」という

誘惑に負けると複雑化してしまいます。

私の友人は毎回違うやり方で

仕事をしていて、いつも混乱していました。

でも一つの方法に絞ってからは、

作業効率が3倍になったそうです。

成功モデルの徹底活用こそ、

シンプル思考を維持する秘訣なんです。

素材収集と加工技術を繰り返し実践する

シンプル思考を続けるには、

素材収集と加工の繰り返しが必要です。

これは料理と同じで、

良い素材と調理法が大切なんですね。

実践方法としては、

こんなことがあります。

- 良質な情報だけを集める習慣をつける

- 集めた情報を自分の言葉で要約する

- 実際に使える形に加工する練習をする

情報収集では量より質を

重視することがポイントです。

たとえば本を読むなら、

10冊より1冊を深く理解する。

そして集めた情報は必ず

自分の言葉で言い換えてみる。

これを「加工」と呼びますが、

この過程でシンプルになっていくんです。

小学生に説明するつもりで

言い換えてみるのが効果的です。

私も最初は専門用語をそのまま

使おうとして失敗しました。

でも「おばあちゃんに説明する」

という意識で言い換えたら、

自分自身の理解も深まったんです。

素材収集と加工の繰り返しで、

シンプルな思考が身についていきます。

複雑化の兆候をチェックリストで確認する

複雑化は忍び寄るもの。

早期発見が何より大切です。

チェックリストを作って

定期的に確認することで、

複雑化を防げるんですよ。

こんなチェック項目が

役立ちます。

- 決断に時間がかかっていないか

- 説明が長くなっていないか

- 「でも」「しかし」が増えていないか

- 新しいツールを次々導入していないか

これらは複雑化の

典型的な兆候なんです。

特に「説明が長くなる」のは

要注意サインですね。

シンプルな考えは

短く説明できるものです。

例えば、会議で自分の提案を

3分以上話していたら要注意。

1分で伝えられるように

練り直してみましょう。

私の場合、メールの文章が

長くなってきたら警戒します。

先日も長文メールを書きかけて

「これは複雑化している」と気づき、

3行に書き直したことがありました。

チェックリストを活用して

複雑化の芽を早めに摘みましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 質の高い素材(情報)を厳選することが文章の土台となる

- 自分の経験や知識は最も信頼性の高い独自の素材になる

- 読者の悩みに共感する言葉選びが文章の第一歩

- 専門用語は必ず分かりやすく言い換える

- 具体例やストーリーは読者の理解を深める最強の武器

- 文章の最後には必ず行動を促す言葉を入れる

- 豆腐づくりのように文章も素材選びから完成までのプロセスが重要

- シンプルな考え方が文章の質を高め、行動を促進する

- 80/20の法則を意識し、重要な20%に集中する

- 完璧を求めすぎず、60%の完成度で実践を始める

まとめ

文章力を高めるには、豆腐づくりのように

プロセスを大切にすることが重要です。

良質な素材を選び、丁寧に加工し、

読者の心に響く言葉に仕上げていく。

この記事では、売れる文章に必要な

素材集めの5つの方法から始まり、

読者を惹きつける7つのテクニック、

そして失敗しないための4つの注意点まで

幅広く解説してきました。

特に「豆腐づくりに学ぶライティング技術」

という視点は、複雑に思えるライティングを

身近な例えで理解するのに役立ったと思います。

素材を厳選し、丁寧に加工し、

不純物を取り除き、独自の視点を加える。

このプロセスは文章作成でも

まったく同じなんですね。

また、シンプル思考の重要性も

見逃せないポイントでした。

複雑に考えすぎると行動が止まり、

結局何も生み出せなくなってしまいます。

80/20の法則を意識し、

完璧を求めすぎず60%の完成度で

実践を始めることが大切です。

今日から早速、この記事で学んだことを

実践してみてください。

最初は上手くいかなくても、

継続することで必ず文章力は向上します。

あなたの中にある素晴らしい素材を

最高の文章に加工して、

多くの人の心を動かしてくださいね。

豆腐職人のように丁寧に、

でもシンプルに考えることで、

あなたの文章は必ず輝きを増すでしょう。

よくある質問

売れる文章を書くのに必要な素材はどうやって集めればいいですか?

売れる文章の素材集めには、自分の知識や経験を整理する、過去の成功事例をストーリー化する、主義や思想を明確にまとめる、ターゲットのニーズを調査する、信頼性の高い情報源を活用するという5つの方法があります。特に自分だけの経験は唯一無二の素材になるので、日記を見返したり経験を箇条書きにしてみるのがおすすめです。意外と身近なところに魅力的な素材が眠っていますよ!

文章を魅力的にするにはどんなテクニックがありますか?

文章を魅力的にする7つのテクニックがあります。読者の悩みに共感する言葉を選ぶ、専門用語を分かりやすく言い換える、具体例を効果的に配置する、感情を動かす表現を取り入れる、行動を促す言葉で締めくくる、文章にリズム感を持たせる、読みやすい構成を意識するです。特に共感の言葉を入れると読者は「この人は私のことをわかってくれている」と感じ、一気に親近感が湧きます。これらのテクニックは誰でもすぐに使えるので、ぜひ試してみてくださいね!

売れる文章を書くときによくある失敗は何ですか?

売れる文章作成でよくある失敗は4つあります。ターゲット層を明確にしていない、一度に伝えすぎる、自己満足の文章になっている、文章の効果を検証していないことです。特に危険なのはターゲットが曖昧なまま書くこと。「誰にでも刺さる文章」を目指すと、実は「誰にも刺さらない文章」になってしまいます。例えば「20代前半の就活生」より「文系の大学3年生で、大手企業への就職を目指しているけど自信がない人」と具体的に設定すると、文章の方向性がはっきりして書きやすくなりますよ!

豆腐づくりと文章作成にはどんな共通点がありますか?

豆腐づくりと文章作成には驚くほど共通点があります!まず、良い素材(情報源)を選ぶことが土台になります。次に丁寧な下準備(情報整理)を行い、適切な加工技術(表現方法)を使います。そして熟成させる(推敲する)ことで完成度が高まり、最後に読者の好みに合わせて調整します。豆腐職人が大豆の品質にこだわるように、文章も質の高い情報源から始まるのです。時間をかけて熟成させた文章は、読者の心により深く届きますよ!

シンプル思考が成功につながるのはなぜですか?

シンプル思考が成功につながる理由は5つあります。複雑に考えすぎると行動が止まる、意思決定が迅速になる、明確な目標設定ができる、変化に柔軟に対応できる、集中力を維持できるからです。成功している人は「とりあえずやってみよう」とシンプルに考えて行動に移します。複雑な目標よりも「1ヶ月で3kg減量する」のようなシンプルな目標の方が達成しやすく、脳も理解しやすいんです。シンプルに考えることで、本当に大切なことに集中でき、素晴らしい成果を出せるようになりますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。