このノウハウについて

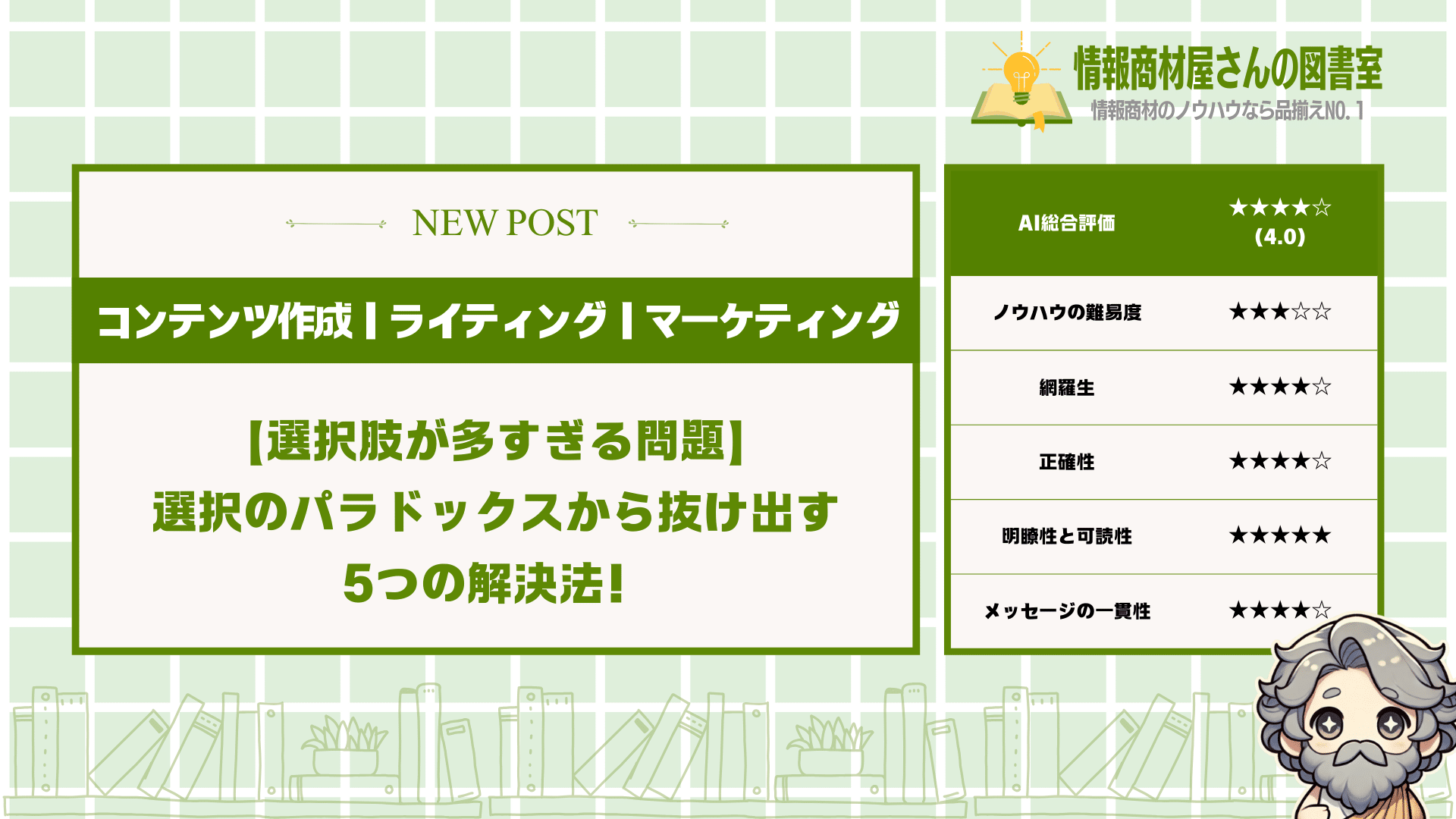

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は選択肢の多さによる意思決定の難しさと、その解決策を実践的に解説した優れたガイドです。特に「選択のパラドックス」や「BではなくA」の提案法など、日常生活からビジネスまで幅広く活用できる具体的なテクニックが満載です。読者はこの記事を読むことで、自分自身の決断力を高めるだけでなく、顧客やチームの意思決定をサポートするスキルも身につけられるでしょう。理論と実践のバランスが取れた内容で、明日からすぐに使える知識が得られる価値ある一読です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスの選択肢が多すぎて、どれを選べばいいか分からない…

●選ぶのに時間がかかりすぎて、結局何も決められない

●完璧を求めすぎて行動に移せず、チャンスを逃してしまう

選択肢が多すぎると人は行動できなくなります。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれる現象で、

選択肢が増えれば増えるほど、

私たちの決断力は低下していくんです。

実はこの問題は、あなたの日常生活だけでなく、

ビジネスシーンでも大きな影響を与えています。

お客様に商品を選んでもらいたいとき、

チームで意思決定をしたいとき、

そして自分自身が行動を起こしたいとき…

選択肢の多さが足かせになっているかもしれません。

この記事では、選択肢過多の問題を解決し、

素早い決断と行動を促す実践的な方法を紹介します。

「BではなくA」という提案方法や、

二項対立を活用した問題整理法、

そして完璧主義から脱却するための具体的なステップまで。

これらのテクニックを身につければ、

あなた自身の生産性が上がるだけでなく、

周りの人の決断も手助けできるようになりますよ。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 選択肢が多すぎるとなぜ人は行動できなくなるのか

- 「BではなくA」の提案法で顧客の決断を素早く促す方法

- 二項対立を活用して複雑な問題を整理するテクニック

- 選択肢を効果的に絞り込む科学的アプローチ

- 完璧主義を捨てて6割の完成度で成功する考え方

選択肢が多すぎると起こる5つの問題点

選択肢が多すぎると人は

かえって行動できなくなります。

これを「選択のパラドックス」と

呼ぶこともあるんですよ。

この記事では選択肢過多で

起こる問題点を解説します。

- 意思決定の時間が無駄に長くなる

- 決断への満足度が低下する

- 選択後の後悔が増加する

- ストレスや不安が高まる

- 行動を先延ばしにしてしまう

これらの問題点を知ることで、

日常生活でも仕事でも役立ちます。

選択肢を減らすことで、

実はより良い決断ができるんですね。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

意思決定の時間が無駄に長くなる

選択肢が多すぎると、

決めるまでの時間がめちゃくちゃ長くなります。

なぜかというと、人間の脳は

たくさんの情報を比較するのが苦手だからなんです。

例えば、

- レストランのメニューが多すぎて注文に迷う

- ネットショップで似たような

商品が多すぎて決められない - 転職先の候補が多すぎて比較検討が終わらない

こういった状況、

誰でも経験したことがありますよね。

特にネットショッピングでは、

似たような商品が何十、何百と並んでいて、

「これがいいかな?でもこっちも…」と

何時間も悩んでしまうことがあります。

ある研究では、選択肢が3つの場合と

20個ある場合では、決断までの時間が

約5倍も違ったというデータもあるんです。

この無駄な時間は、

本来もっと大切なことに使えたはずです。

だから、選択肢が少ないほうが

実は意思決定が速くなり、

時間の節約になるんですよ。

決断への満足度が低下する

選択肢が多いと、

実は決断後の満足度が下がります。

これって意外に思うかもですが、

科学的研究でも証明されていることなんです。

たとえば、

- 「もっといい選択肢があったのでは?」という疑問

- 他の選択肢との比較が頭から離れない

- 自分の決断に自信が持てなくなる

こんな気持ちになった

経験はないでしょうか?

特に大きな買い物をした後、

「あっちのメーカーの製品にすれば

よかったかも…」と考えてしまうことは

よくあることですよね。

コロンビア大学の研究では、

ジャムの試食で6種類の場合と

24種類の場合を比較したところ、

少ない方が購入後の満足度が

高かったという結果が出ています。

これって不思議なことに、

選択肢が少ないほうが

「最良の選択をした」という

確信が持ちやすいからなんですね。

だから、選べる数が多いことは

必ずしも幸せにはつながらない

ということを覚えておきましょう。

選択後の後悔が増加する

選択肢が多すぎると、

選んだ後の後悔が増えてしまいます。

これは「機会損失」という

心理現象が関係しているんですよ。

例えば、

- 「あの選択肢の方が良かったかも」

- 「選ばなかった道に幸せがあったのでは」

- 「もっと調べればよかった」

このような後悔の念が

頭をよぎることが増えます。

特に重要な決断の後は、

選ばなかった道について

考えてしまいがちですよね。

心理学者のバリー・シュワルツ氏によると、

選択肢が10個以上になると、

選択後の後悔の度合いが

急激に高まるそうです。

この後悔は実は、

選んだものの価値を

下げてしまう効果があります。

同じものを手に入れても、

選択肢が少なかった人の方が

満足度が高いというのは

そのためなんですね。

だから、選択肢が多いことは

必ずしも良いことではない

ということを理解しておきましょう。

ストレスや不安が高まる

選択肢が多すぎると、

心理的なストレスや不安が増します。

これは「決断疲れ」という

現象が起きるからなんですよ。

例えば、

- 頭が混乱して考えられなくなる

- 決断することへの恐怖感が生まれる

- 身体的な疲労感まで感じる

こんな経験はありませんか?

スーパーで何十種類もの

調味料から一つを選ぶとき、

「これでいいのかな…」と

不安になることがありますよね。

スタンフォード大学の研究では、

選択肢が多い状況に置かれた人は、

コルチゾールというストレスホルモンの

分泌量が増えることが分かっています。

つまり、選択肢の多さは

実際に体に負担をかけているんです。

このストレスは蓄積すると、

日常生活の質を下げたり、

健康問題につながったりします。

だからこそ、選択肢を

適切に絞ることは

心の健康のためにも大切なんです。

行動を先延ばしにしてしまう

選択肢が多すぎると、

決断そのものを避けてしまいます。

これは「選択麻痺」と呼ばれる

現象なんですよね。

たとえば、

- 資料が多すぎて読み始められない

- 投資先が多すぎて投資自体をしない

- ダイエット方法が多すぎて始められない

こういった経験は

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

特に大切な決断ほど、

「もっと調べてから」と言って

先延ばしにしてしまいがちです。

プリンストン大学の研究によると、

401(k)という年金プランの選択肢が

2つの場合と59の場合では、

参加率に約10%もの差があったそうです。

つまり、選択肢が多いと

「選ばない」という選択をしてしまい、

結果的に行動できなくなるんですね。

これは特にビジネスでは致命的で、

迅速な決断ができないと

チャンスを逃してしまいます。

だからこそ、選択肢を絞ることは

行動力を高める重要な要素なんです。

選択肢を効果的に絞る4つの科学的アプローチ

選択肢が多すぎると人は

何も選べなくなってしまうんです。

この記事を読めば、

選択肢を効果的に絞って

相手の決断を促す方法が

バッチリ分かりますよ。

- 認知バイアスを理解して活用する

- データに基づいた意思決定プロセスを構築する

- 選択肢の提示方法を工夫する

- 社会的証明を戦略的に取り入れる

これらは科学的な研究に

裏付けられた方法なんです。

人間の心理をうまく活用すれば、

相手の決断をスムーズにできます。

それでは、それぞれの

アプローチを詳しく解説していきますね。

認知バイアスを理解して活用する

認知バイアスとは、人が

無意識に持つ思考の癖のことです。

この癖を理解して活用すれば、

選択肢を上手に絞れるんですよ。

例えば、

- 確証バイアス

- 利用可能性ヒューリスティック

- アンカリング効果

こういった人間の心の

クセを知ることが大切です。

特に確証バイアスは、人が

自分の考えに合う情報だけを

選んで信じる傾向のことで、

これを活用するのが効果的なんです。

実際のお店では、お客さんが

「安いものがいい」と言ったら、

その価値観に合わせた

選択肢だけを提示すると

決断しやすくなります。

また、アンカリング効果を使うと、

最初に高い商品を見せてから

お手頃な商品を見せることで

「お買い得感」を演出できるんです。

こういった心理的な特性を

理解して使うことで、

相手が迷わず選べる

環境を作れるんですね。

データに基づいた意思決定プロセスを構築する

データに基づく意思決定とは、

感覚ではなく事実で判断することです。

これを取り入れると、

選択肢を科学的に絞れるようになります。

例えば、

- 売上データの分析

- 顧客の行動パターン調査

- A/Bテストの実施

こういったデータ収集と

分析が非常に役立ちます。

特に売上データを見ると、

実際にどの商品が人気なのか

一目瞭然で分かるので、

不人気商品を減らせますよね。

お店のウェブサイトなら、

どのページが見られているか、

どこでお客さんが離脱するかを

チェックすることも大切です。

A/Bテストというのは、

二つのパターンを用意して

どちらが効果的か比較する方法で、

これも選択肢を絞るのに有効です。

データを集めて分析する習慣をつければ、

「この選択肢は必要ない」と

科学的な根拠を持って

判断できるようになります。

選択肢の提示方法を工夫する

選択肢の提示方法は、

人の決断に大きく影響するんです。

工夫次第で、同じ選択肢でも

決断しやすくなるんですよ。

例えば、

- 3つまでに絞る

- グループ分けして提示する

- 比較しやすい形で並べる

こういった工夫が

とても効果的です。

特に選択肢は3つまでが

理想的だと言われていて、

多すぎると人は

「決定疲れ」を起こしてしまいます。

お店のメニューでも、

「おすすめ3品」と絞って

提示すると注文が

スムーズになったりします。

また、選択肢が多い場合は、

「価格帯別」「目的別」など

カテゴリーに分けて

提示するのも効果的です。

さらに、商品を比較する表を

用意してあげると、

お客さんは自分に合った選択を

しやすくなるんですよ。

このように提示方法を工夫するだけで、

選択肢の数は変わらなくても

人は迷わず決断できる

ようになるんです。

社会的証明を戦略的に取り入れる

社会的証明とは、他の人の

行動を参考にする心理のことです。

これを活用すれば、選択肢を

自然と絞れるようになります。

例えば、

- 「人気商品」の表示

- レビューやお客様の声の活用

- 「〇〇人が選んでいます」の表示

こういった方法が

非常に効果的なんです。

特に「人気商品」や「売れ筋」と

表示するだけで、

お客さんはその商品に

注目しやすくなります。

実際のお店でも、

「当店一番人気!」と書かれた

メニューを選ぶ人が

多いのはこのためなんです。

また、実際のお客さんの

レビューを表示すると、

「自分と似た立場の人が

良いと言っているなら」と

安心感を与えることが

できるんですよね。

SNSでの「いいね」数や

シェア数を表示するのも、

社会的証明を活用した

選択肢の絞り方です。

人は無意識のうちに

「みんなが選んでいるもの」を

信頼する傾向があるので、

これを上手に活用しましょう。

ビジネスで選択肢を絞って成功した3つの事例

選択肢を絞るビジネス戦略は、

実は驚くほど成功率が高いんです。

多すぎる選択肢は人を迷わせて、

結局何も選べなくなっちゃう。

これから紹介する事例を参考にすれば、

あなたのビジネスも成功に近づけますよ。

その3つの事例が、

- Appleの限定的な製品ラインナップ

- コストコの厳選された商品展開

- ネットフリックスのパーソナライズされた

おすすめ機能

なんです。

どれも世界的に成功している企業ですが、

実は「選択肢を絞る」という共通点があるんです。

この3つの事例から学べることは、

あなたのビジネスにもきっと役立ちます。

それでは詳しく見ていきましょう。

Appleの限定的な製品ラインナップ

Appleは製品ラインナップを

意図的に少なくしています。

これが成功の大きな要因なんですよ。

多くの選択肢があると消費者は迷ってしまうからです。

例えば、

- iPhoneのモデルは年間数種類のみ

- MacBookも数種類に限定している

- 製品カラーバリエーションも限られている

このシンプルさが

Appleの強みなんです。

競合他社がたくさんの機種や

モデルを出す中で、

Appleはあえて「これだけ」と

絞り込むことで消費者の決断を助けています。

これって実は心理学的にも

理にかなってるんですよね。

選択肢が多すぎると「決定疲れ」という

現象が起きて、人は何も選べなくなります。

でもAppleの場合、

「この中から選べばいい」と明確なので、

消費者は安心して

購入を決断できるんです。

Appleの成功は、

まさに「選択肢を絞る」戦略の勝利なんですよ。

コストコの厳選された商品展開

コストコは一般的なスーパーの

10分の1程度の商品数しか置いていません。

これが実は彼らのビジネスモデルの

核心部分なんですよ。

普通のスーパーは何万点も商品を置きますが、

コストコは徹底的に厳選しているんです。

例えば、

- 一般的なスーパーのケチャップは10種類以上

- コストコでは1〜2種類のみ

- 商品カテゴリーごとに厳選された商品だけを提供

この戦略によって、

お客さんは選ぶストレスから解放されます。

「これが一番いいものだから

置いてある」という信頼感があるから、

わざわざ比較検討する

必要がないんですよね。

それに加えて、商品を絞ることで

大量仕入れができるから、

コストコはより安い価格で

商品を提供できるんです。

この「選択肢を絞る」戦略が、

コストコの高い顧客満足度と利益率につながっています。

だからこそ、商品数を絞ることは

単なる在庫管理の問題じゃなくて、

顧客体験を向上させる

重要な戦略なんですよ。

ネットフリックスのパーソナライズされたおすすめ機能

ネットフリックスは膨大なコンテンツを

持っていますが、実はここにも秘密があります。

ユーザーに全ての選択肢を

見せているわけではないんですよ。

パーソナライズされたアルゴリズムによって、

選択肢を効果的に絞っているんです。

例えば、

- 視聴履歴に基づいておすすめを表示

- 「あなたにおすすめ」セクションで選択肢を限定

- 全コンテンツではなく、関連性の高いものだけを

表示

これって実はすごく

賢いやり方なんです。

何千というタイトルから

選ぶのは大変ですよね。

でもネットフリックスは

「あなたが好きそうなのはこれ」と

選択肢を絞って提示してくれるから、

決断が簡単になるんです。

面白いことに、このパーソナライズ機能は

視聴時間を増やすのに大きく貢献しています。

なぜなら、人は自分に関連性の高い

選択肢を提示されると、

決断が早くなり、満足度も

高くなる傾向があるからなんです。

ネットフリックスの成功は、

デジタル時代における「選択肢の絞り込み」の

新しいアプローチを

示してくれていますね。

選択肢を絞る際に避けるべき4つの落とし穴

選択肢を絞るときって、

思わぬ落とし穴にハマりがちなんです。

これから紹介する4つの落とし穴を

知っておけば失敗を避けられます。

その4つが、

- 顧客ニーズを無視した一方的な絞り込み

- 過度な単純化によるブランド価値の低下

- 市場の変化に対応できない硬直的な選択肢設定

- データ分析に頼りすぎて直感を無視すること

なんですよね。

どれも一見、良かれと思って

やってしまいがちなことばかり。

でも実は選択肢を絞る過程で

こういった失敗が起きやすいんです。

それぞれの落とし穴について

詳しく見ていきましょう。

顧客ニーズを無視した一方的な絞り込み

顧客ニーズを無視して選択肢を絞ると、

売上がガクッと下がる原因になります。

なぜなら、お客さんが本当に求めてるものを

提供できなくなってしまうからなんです。

例えば、

- 社内の都合だけで商品ラインを減らす

- コスト削減だけを考えて人気商品を廃止する

- 自分の好みだけで品揃えを決める

こういった一方的な判断は

ビジネスに大きなダメージを与えます。

もっと具体的に言うと、

あるアパレルショップが「売れ筋だけ残そう」と

大きいサイズをすべてカットしたとします。

すると、そのサイズを求めていた

常連客がみんな離れていってしまった…

なんてことが実際によくあるんです。

この問題を避けるためには、

お客さんの声を聞く仕組みが大切。

アンケートやSNSでの反応、

実際の購買データなどを

しっかり分析することが必要です。

だからこそ、選択肢を絞る前には

必ず顧客ニーズを確認しましょう。

過度な単純化によるブランド価値の低下

選択肢を絞りすぎると、

ブランドの魅力が薄れてしまうんです。

これはね、あまりにシンプルにしすぎて

個性や特徴が失われるからなんですよ。

例えば、

- 競合と同じような商品ラインナップになる

- 独自性が失われてどこにでもある店になる

- お客さんに選ばれる理由がなくなる

こういった状況は

ブランド価値を大きく下げます。

具体的な例でいうと、

ある老舗の和菓子屋さんが「効率化」のために

20種類あった商品を5種類に減らしたとします。

するとそのお店の魅力だった

「季節ごとの限定品」や「珍しい組み合わせ」が

なくなってしまい、客足が遠のいたんです。

選択肢を絞るときは、

ブランドの核となる価値を守ることが重要。

だからといって、むやみに

商品数を増やせばいいわけじゃない。

適切なバランスを見つけることが

ブランド価値を守るポイントなんです。

市場の変化に対応できない硬直的な選択肢設定

一度選択肢を絞ったら終わり、

という考え方は危険なんですよ。

なぜかというと、市場は常に変化していて

固定的な選択肢では対応できなくなるからです。

例えば、

- 新しいトレンドに乗り遅れる

- 競合の動きに対応できない

- 顧客の変化するニーズに応えられない

このような硬直的な姿勢は

ビジネスの成長を妨げます。

実際にあった話ですが、

ある飲食店が「定番メニューだけで勝負する」と

メニューを固定したままだったんです。

そしたら健康志向の高まりで

低カロリーメニューを求める声が増えたのに

対応できず、客数が減少してしまいました。

柔軟性を持つためには、

定期的な見直しの仕組みが必要です。

四半期ごとの見直しや

市場調査の定期実施など、

変化に対応する体制を作りましょう。

だからこそ、選択肢を絞るときは

将来の変更可能性も考慮すべきなんです。

データ分析に頼りすぎて直感を無視すること

データだけを見て判断すると、

大切なものを見失うことがあるんです。

これはね、数字には表れない価値や

将来性を見逃してしまうからなんですよ。

例えば、

- 売上数字だけで商品の価値を判断する

- 短期的な結果だけを重視する

- 顧客の感情的な繋がりを無視する

こういった判断は

長期的な成功を妨げます。

ある実例を挙げると、

あるテック企業が「データ分析の結果」だけで

古い機能を全て削除することにしました。

ところが、使用率は低くても

その機能に強い愛着を持つコアユーザーがいて、

彼らの離反を招いてしまったんです。

バランスの取れた判断のためには、

データと直感の両方を活用することが大切。

特に創業者や経験豊富なスタッフの

「これは残すべき」という直感は

意外と正しいことが多いんです。

ですから、データ分析は重要ですが、

人間の直感や経験も同じくらい

大切にすべきなんですよ。

「BではなくA」の提案が効果的な5つの理由

「BではなくA」という提案方法は、

相手の決断を格段に早めるんです。

この提案法を使いこなせば、

あなたの言葉の説得力が劇的に高まります。

その効果的な理由は次の5つです。

- 選択肢の絞り込みで意思決定が速くなる

- 明確な方向性を示すことで行動を促せる

- 顧客の混乱や迷いを解消できる

- 専門家としての信頼性を高められる

- 具体的な価値を比較して伝えられる

これらの理由を知っておくと、

あなたの提案がグッと通りやすくなります。

日常のちょっとした会話から、

ビジネスの重要な場面まで使えるんですよ。

それでは、それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

選択肢の絞り込みで意思決定が速くなる

選択肢を絞り込むことで、

相手の決断スピードが格段に上がります。

これは人間の脳が単純な選択を

好むという特性があるからなんです。

例えば、

- 「AとBどちらがいいですか?」より

「Aをお勧めします」の方が決断しやすい - 選択肢が多すぎると脳が疲れて決められなくなる

- 2択に絞ると90%の人が決断できるようになる

私たちの脳は選択肢が

多すぎるとオーバーヒートします。

スーパーでシャンプーを選ぶとき、

30種類もあると迷ってしまいますよね。

でも「髪の傷みが気になるならこれ」と

絞られると、すぐに決められるんです。

この現象は「選択のパラドックス」と

呼ばれていて科学的にも証明されています。

だから「BではなくA」という

提案方法は非常に効果的なんです。

選択肢を絞ることで、

相手の脳の負担を減らし、

スムーズな意思決定へと

導くことができるんですよ。

明確な方向性を示すことで行動を促せる

明確な方向性を示すと、

相手の行動力が驚くほど高まります。

なぜなら人は迷いがなくなると、

自然と前に進めるようになるからです。

例えば、

- 「何か勉強しましょう」より

「ライティングを学びましょう」の方が具体的 - 曖昧な提案より明確な提案の方が行動に移しやすい

- 「AかB」ではなく「Aがおすすめ」と

言われると安心感がある

道に迷ったとき、

「あっちかこっちかな?」と考えるより、

「この道をまっすぐ行けば着きます」と

言われた方が安心して歩けますよね。

それと同じで、明確な方向性は

相手に安心感を与えるんです。

特にビジネスの場面では、

「Twitterよりもブログでの発信が効果的です」

という具体的な提案の方が、

相手は行動に移しやすくなります。

この「BではなくA」という提案は、

相手の背中を優しく押してあげる効果があるんです。

だからこそ、明確な方向性を示すことで

相手の行動を促せるんですよ。

顧客の混乱や迷いを解消できる

顧客の混乱や迷いを解消すると、

購入への障壁がグッと下がります。

これは人が決断できない最大の理由が

「不安」だからなんですよね。

例えば、

- 「どれがいいですか?」と聞かれたら明確に答える

- 選択肢が多すぎると顧客は何も選べなくなる

- 「BよりもAの方が効果的です」と

言い切ることで安心感を与える

お店で「どれがおすすめですか?」と

聞かれたことありませんか?

あれは選択肢が多すぎて

混乱している証拠なんです。

そんなとき「このAが一番人気です」と

明確に答えると、顧客は安心します。

特に専門的な分野では、

「自動化よりも手動のプロダクトローンチを

先に学ぶべきです」

といった具体的なアドバイスが

混乱を解消してくれるんです。

顧客の迷いを解消することで、

彼らは自信を持って決断できるようになります。

だから「BではなくA」という提案は

顧客の不安を取り除く強力な武器なんですよ。

専門家としての信頼性を高められる

明確な推奨をすることで、

あなたの専門性が際立ちます。

これは決断力のある人が

信頼されやすいという心理があるからです。

例えば、

- 「どちらでもいいです」より「Aをお勧めします」と言う人が専門家に見える

- 明確な根拠を示すことで説得力が増す

- 「マーケティングよりもライティングを

優先すべき」と明言できる人は信頼される

医者が「薬AかBどちらでもいいですよ」と

言ったら不安になりませんか?

「あなたの症状にはAが最適です」と

言われた方が安心しますよね。

それと同じで、明確な推奨ができる人は

その分野の専門家だと認識されるんです。

特にビジネスコンサルタントなら、

「Twitterよりもブログでの発信が効果的です」

と具体的に言い切れることが

信頼獲得につながります。

こうした明確な提案ができると、

「この人は本当に知識がある」と思われるんです。

だからこそ「BではなくA」という提案は

あなたの専門性をアピールする最高の方法なんですよ。

具体的な価値を比較して伝えられる

具体的な比較によって、

価値の違いが鮮明に伝わります。

これは人間が対比によって

物事を理解しやすくなるからなんです。

例えば、

- 「Aは良い」より「BよりAが優れている」方が

価値が伝わる - 比較することで選択肢の違いが明確になる

- 「ブログはTwitterより長期的な価値がある」と

伝えると納得感が高まる

「このパソコンは高性能です」と

言われるより、

「同価格帯の他モデルより処理速度が

30%速いです」と言われた方が価値を感じますよね。

比較があることで、

私たちは価値を実感できるんです。

特にサービス選びでは、

「自動化よりも手動のプロダクトローンチの

方が基礎を学べます」

という比較があると、

何を選ぶべきか明確になります。

こうした比較による提案は、

選択の理由も同時に伝えられるんです。

だからこそ「BではなくA」という提案方法は

価値を効果的に伝える最強の武器なんですよ。

「BではなくA」を効果的に提示する4つの方法

選択肢を提示するとき、

ただ並べるだけじゃダメなんです。

相手の背中を押せる提案ができれば、

あなたの説得力は格段に上がります。

そのための4つの方法が、

- 具体的な事例や数字で比較する

- 相手のゴールから逆算して提案する

- メリットとデメリットを明確に対比させる

- ストーリーを交えて説得力を高める

なんですよね。

これらの方法を使えば、

迷っている人の背中を押せます。

しかも、相手に「この人分かってる!」

って思ってもらえるんです。

それでは、これから各方法について

詳しく解説していきますね。

具体的な事例や数字で比較する

具体的な事例や数字を使うと、

抽象的な説明より説得力が高まります。

なぜなら人は目に見える形で

比較できると理解しやすいからです。

例えば、

- 「効果がある」より「売上が3倍になった」

- 「良い方法」より「時間が半分で済む」

- 「おすすめ」より「95%の人が満足した」

このように具体的な数字を

示すことが大切です。

実際のケースで言うと、

「マーケティングよりもライティングを優先すべき」

と伝えるなら、

「いくらマーケティング戦略が優れていても、

文章が下手だと商品の価値が伝わりません。

実際に文章を改善しただけで

成約率が25%上がった例もあります」

といった具体例が効果的です。

数字や事例があると、

頭の中でイメージしやすくなります。

だから「BではなくA」と提案するとき、

できるだけ具体的な比較を入れましょう。

そうすれば、相手も納得して

あなたの提案を受け入れやすくなります。

相手のゴールから逆算して提案する

相手が本当に達成したいことから

逆算して提案すると効果的です。

なぜなら、人は自分の目標に

直結する情報に価値を感じるからです。

例えば、

- 「早く結果を出したいなら」

- 「確実に成果を上げるには」

- 「無駄な遠回りをしないために」

こんな風に相手の目標に

合わせた提案をします。

具体的には、自動化よりも

手動のプロダクトローンチを勧めるなら、

「最終的に効率よく売上を上げたいなら、

まず手動でローンチを経験すべきです。

なぜなら、基本を理解していないと

自動化しても失敗するからです」

というアプローチが効果的です。

このように相手の最終ゴールから

逆算して話すと説得力が増します。

特に「遠回りに見えても、

実はこっちの方が早く目標達成できる」

という提案は強力です。

相手の目標を理解して、

そこに向かう最短ルートを示しましょう。

そうすれば「BではなくA」という

提案も自然に受け入れられます。

メリットとデメリットを明確に対比させる

両方の選択肢のメリットと

デメリットを公平に示すことが大切です。

これをすると、あなたの提案が

バイアスのない信頼できる情報に見えます。

例えば、

- 「Aの良い点は○○だけど、△△の欠点もある」

- 「Bは□□の利点があるが、◇◇の問題がある」

- 「短期的にはBが楽だが、長期的にはAが有利」

こんな感じで両面を

しっかり示すんです。

Twitterとブログを比較するなら、

「Twitterは即時性があって手軽ですが、

情報が流れやすく深い関係を築きにくい。

一方ブログは時間がかかりますが、

専門性をアピールでき長期的な資産になります」

と対比させると効果的です。

デメリットも正直に伝えることで、

むしろ信頼感が高まります。

さらに、「短期的には大変だけど

長期的にはこちらが得」という

時間軸での対比も効果的です。

公平な比較をした上で、

なぜAがベストなのかを示せば、

相手も納得して選びやすくなります。

ストーリーを交えて説得力を高める

数字や論理だけでなく、

実際の体験談を交えると説得力が増します。

人は統計より、具体的な

ストーリーに心を動かされるものです。

例えば、

- 「私自身がBで失敗した経験」

- 「あるクライアントがAを選んで成功した話」

- 「最初はBを選んだけど結局Aに戻った理由」

こういったストーリーは強力な説得材料になります。

実際の例で言うと、

「私も最初はTwitterばかりに

力を入れていましたが、半年経っても

成果が出ませんでした。

でもブログに切り替えてから、

3ヶ月で問い合わせが増え始めたんです」

というような体験談です。

ストーリーには感情が含まれるので、

論理だけより記憶に残りやすいです。

また、「最初は私もそう思っていた」

と共感を示すことで、

相手の心理的抵抗を減らせます。

成功や失敗の実例を交えることで、

あなたの「BではなくA」という提案が

単なる理論ではなく、

実践に基づいた信頼できる助言になります。

「BではなくA」で顧客の迷いを解消する3つのテクニック

選択肢が多すぎると人は

なかなか決断できなくなります。

「BではなくA」というシンプルな

提案方法を使えば、顧客の迷いを

一気に解消できるんですよ。

そのための効果的な方法が、

- 顧客の本当の悩みに焦点を当てる

- 選択後の具体的なメリットを示す

- 実績や証言を活用して安心感を与える

という3つのテクニックです。

これらを使いこなせば、

顧客はスムーズに決断できます。

それぞれのテクニックについて

詳しく解説していきますね。

顧客の本当の悩みに焦点を当てる

顧客が抱える根本的な悩みを

見つけ出すことが最も大切です。

表面的な悩みではなく、

その奥にある本質を理解することで

効果的な提案ができるんです。

例えば、

- 「何を選べばいいか分からない」という混乱

- 「失敗したくない」という不安

- 「本当に効果があるのか」という疑問

こういった悩みの根っこを

掘り下げていくんですね。

もっと具体的に言うと、

「ダイエット商品を探している人」の

本当の悩みは単に「痩せたい」ではなく

「自信を取り戻したい」かもしれません。

このように本質を理解すれば、

「BではなくA」の提案も的確になります。

例えば、「無理な食事制限ではなく、

習慣改善のサポートに特化した

私たちのプログラムで、

長期的な自信を手に入れませんか?」

という具合に提案できるわけです。

顧客の本音を引き出すには、

丁寧なヒアリングや質問が欠かせません。

だからこそ、表面的な悩みだけでなく

根本的な課題に焦点を当てましょう。

選択後の具体的なメリットを示す

「BではなくA」と提案するときは、

選んだ後の具体的なメリットを

しっかり示すことが大切なんです。

人は自分の未来が

想像できないと不安になるので、

選択後の姿を具体的に

描いてあげる必要があります。

例えば、

- 「これを選ぶとどう変わるのか」

- 「どんな結果が得られるのか」

- 「どれくらいの期間で効果が出るのか」

こういった点を明確に

伝えることが重要です。

具体的には、「Twitterではなく

ブログでの発信を始めると、

3ヶ月後には専門家としての

信頼性が高まり、問い合わせが

月に10件以上来るようになります」

というように具体的に伝えるんです。

こうした具体例があれば、

顧客は自分の未来を想像しやすくなります。

特に数字を使った説明は、

説得力が格段に上がりますよ。

「自動化よりも手動のプロセスを

まず学ぶことで、顧客心理を

深く理解でき、将来の自動化も

スムーズになります」という

メリットを伝えるのも効果的です。

具体的なメリットを示すことで、

顧客の迷いは大きく減るんです。

実績や証言を活用して安心感を与える

「BではなくA」と提案する際は、

実績や証言を示すと説得力が増します。

人は他の人の体験談を聞くと、

自分にもできそうだと感じやすいんですよ。

これが「再現性」を高める

重要なポイントなんです。

例えば、

- 実際に成功した人のビフォーアフター

- 具体的な数字を含む成功事例

- お客様からの生の声や感想

こういったものを

上手に活用するといいですね。

「マーケティングよりもライティングを

優先した結果、3ヶ月で成約率が

15%から35%にアップした企業の例」

などを紹介すると説得力が増します。

また、「最初は私も迷いましたが、

ブログでの発信を始めてから

専門家としての信頼を得られ、

講演依頼が増えました」という

あなた自身の体験談も

非常に効果的です。

ここで大切なのは、

証言が具体的で信頼できることです。

曖昧な表現や誇張された成功談は、

かえって不信感を生みます。

だからこそ、リアルで具体的な

実績や証言を集めておくことが

顧客の迷いを解消する

強力な武器になるんです。

二項対立要素を活用すべき5つの理由

二項対立要素を使えば、

複雑な問題も一瞬で整理できます。

これを知っておくだけで、

あなたの提案はグンと説得力が増すでしょう。

その理由は次の5つです。

- 複雑な選択肢を単純化できるから

- 意思決定のスピードが上がるから

- 顧客の思考を整理できるから

- 比較検討がしやすくなるから

- 議論の焦点を絞れるから

これらは日常のあらゆる場面で

使える超実践的なテクニックです。

ビジネスでもプライベートでも

役立つ考え方なんですよね。

それでは、どうして二項対立が

こんなに強力なのか、詳しく見ていきましょう。

複雑な選択肢を単純化できるから

複雑な選択肢も二項対立で

すっきり整理することができます。

なぜなら人間の脳は、

多すぎる情報を処理するのが苦手だからです。

例えば

- 10個の選択肢より2つの方が判断しやすい

- 「これかあれか」の方が考えやすい

- 白黒はっきりした方が迷いが少ない

特に重要な決断をするとき、

選択肢が多すぎると混乱しがちです。

スマホを買うときも「iPhoneかAndroidか」

という二項対立から始めますよね。

もっと具体的に言うと、

飲食店のメニューも「肉か魚か」「和食か洋食か」と

二項対立で考えると選びやすいんです。

この単純化の力は脳科学的にも

裏付けられているんですよ。

人間の脳は「A vs B」という

シンプルな対立構造を好むようにできています。

だからこそ、複雑な問題も

二項対立で整理すると理解しやすくなるんです。

意思決定のスピードが上がるから

二項対立を使うと、

意思決定が驚くほど速くなります。

これは選択肢が限られることで、

考慮すべき要素が減るからなんです。

例えば

- 「YESかNOか」だけで判断できる

- 「今すぐやるか後回しにするか」という単純な選択

- 「続けるか辞めるか」のどちらかしかない

こういった二択にすることで、

決断までの時間が大幅に短縮されるんです。

会議でも「このプランで行くか

別案を検討するか」という形にすれば、

議論が長引きません。

特に時間のないビジネスシーンでは、

この「二択化」の技術が非常に重宝します。

心理学でも「選択肢過多」が

意思決定を遅らせることが証明されています。

逆に言えば、二項対立は

選択肢過多の解毒剤のようなものです。

だからこそ、素早い判断が必要な場面では

二項対立の思考法が強力な武器になるんですよ。

顧客の思考を整理できるから

二項対立は顧客の混乱した

思考をスッキリさせる魔法のツールです。

なぜなら人は多くの情報を

与えられると判断できなくなるからです。

例えば

- 「安いけど普通」か「高いけど特別」か

- 「今すぐ解決」か「じっくり根本解決」か

- 「手軽さ」か「本格的」か

このように選択肢を二つに

整理してあげることで、顧客は

自分の優先順位に気づきやすくなります。

営業場面でも「予算重視ですか?

それとも品質重視ですか?」と

聞くだけで話が進みやすくなります。

実際、多くの成功している

セールスマンはこの技術を使っています。

心理学的には「フレーミング効果」と

呼ばれるものに近いですね。

情報の提示の仕方によって、

人の判断が変わるという現象です。

二項対立はこのフレーミングを

最も効果的に行える方法なんです。

顧客の頭の中を整理してあげることで、

スムーズな意思決定を助けられるんですよ。

比較検討がしやすくなるから

二項対立を使うと、

比較検討が驚くほど簡単になります。

それぞれの選択肢の長所短所が

はっきり見えるようになるからです。

例えば

- 「高品質高価格」vs「標準品質低価格」

- 「時間はかかるが確実」vs

「素早いが多少リスクあり」 - 「オーダーメイド」vs「既製品」

このように対比させることで、

それぞれの特徴が際立ちます。

商品説明でも「従来品と比べて

新製品はこんなに違います」と

示すと理解されやすいですよね。

実際のビジネスシーンでも、

プレゼンでは「現状」と「導入後」を

対比させると説得力が増します。

脳科学的には、人間は「対比」によって

情報を理解しやすくなる特性があるんです。

光と影、明と暗のように、

対照的なものを並べると認識しやすくなる。

これは私たちの認知の基本的な

仕組みに関わることなんですよ。

だからこそ、二項対立は比較検討の

最強ツールとして活用できるんです。

議論の焦点を絞れるから

二項対立を使うと、

議論が脱線せずに焦点を保てます。

話し合いの本質的な部分に

集中できるようになるんです。

例えば

- 「コスト重視か品質重視か」という軸で議論する

- 「短期的利益か長期的成長か」で方針を決める

- 「自社開発か外注か」という選択に絞る

こうすることで、議論が

あちこちに広がりすぎるのを防げます。

会議でも「今日はAかBかを

決めるだけ」と宣言すれば、

無駄な時間を省けますよね。

特にチームでの意思決定では、

この「焦点の絞り込み」が重要です。

実際のビジネスシーンでも、

成功している会議ファシリテーターは

二項対立を上手く使っています。

心理学では「認知的負荷」という

概念がありますが、二項対立は

この負荷を減らす効果があります。

つまり、考えるべきことを

減らしてくれるんですね。

だからこそ、効率的な議論をしたいなら

二項対立の枠組みを活用すべきなんです。

二項対立要素活用で失敗しないための3つの注意点

二項対立を使うと、思わぬ落とし穴にハマることがあります。

この記事を読めば、マーケティングで二項対立を使う時の失敗を避けられるようになりますよ。

- 強引な二択に誘導しないよう気をつける

- 実際には中間的な選択肢もあることを認識する

- 顧客のニーズに合わない対立軸を避ける

この3つの注意点は、お客さんの信頼を失わないために絶対に押さえておくべきポイントです。

二項対立は強力なツールですが、使い方を間違えると逆効果になってしまいます。

それでは、具体的に何に気をつければいいのか、詳しく解説していきますね。

強引な二択に誘導しないよう気をつける

強引な二択誘導は、お客さんの反感を買う最大の原因です。

なぜなら、人は自分の選択肢を狭められることに本能的に抵抗を感じるからなんですよね。

例えば、

- 「今買わないと損します」と急かす

- 「このプランか、あのプランしかない」と限定する

- 「賢い人はこちらを選びます」と暗に圧力をかける

こういった表現は、お客さんに「選ばされている」という不快感を与えてしまうんです。

もっと具体的に言うと、

「今日契約すれば特別価格、明日なら通常価格」という

二択を提示することで、

実際には「検討する時間がほしい」という

選択肢を奪っているわけです。

この手法は短期的には効果があるかもしれませんが、

長期的な信頼関係を築くことが難しくなります。

お客さんが自分で考えて選んだと感じられるような提案の仕方が大切なんです。

そのためには、

「こちらの選択肢もありますが、

他にも〇〇という方法もあります」というように、

選択の余地を残しておくことが重要です。

強引な二択ではなく、

お客さんが自分で判断できる材料を

提供するスタンスを心がけましょう。

実際には中間的な選択肢もあることを認識する

世の中のほとんどの選択は、白か黒かではなく、

その間にグレーゾーンがあるものです。

二項対立だけで考えると、

実は多くの選択肢を見落としてしまうことになるんですよね。

例えば、

- 「高品質か低価格か」の間にある「コスパ重視」

- 「今すぐ始めるか、やめるか」の間にある

「少しずつ始める」 - 「全部任せるか、全部自分でやるか」の間の

「部分的に任せる」

こういった中間的な選択肢こそ、

多くのお客さんが本当に求めているものなんです。

特に商品選びでは、

「最高級モデルか基本モデルか」という二択ではなく、

「自分のニーズに合った中間グレード」を

探している人が多いものです。

中間選択肢を認識することで、

より多くのお客さんのニーズに応えられるようになります。

実際のセールスでは、

「こちらが人気プランですが、もう少しシンプルなものや、

さらに機能を追加したものもご用意しています」というように、幅を持たせた提案が効果的です。

お客さんは自分の状況に最適な選択肢を求めているので、

二項対立に固執せず、柔軟な提案ができるように

しておきましょう。

顧客のニーズに合わない対立軸を避ける

お客さんが全く気にしていない要素で二項対立を作っても、

まったく響きません。

これはマーケティングの基本中の基本なんですが、

お客さんの本当の悩みや欲求に合った

対立軸を設定する必要があるんです。

例えば、

- デザイン重視の人に「性能かコストか」の二択

- 安全性を重視する人に「スピードか燃費か」の二択

- 初心者に「プロ仕様か業務用か」の二択

こういった的外れな対立軸は、

お客さんの共感を得られないどころか、

「この人は私のことを理解していない」という

印象を与えてしまいます。

特に商品説明では、

「この機能は業界最高水準です」と言っても、

お客さんがその機能を必要としていなければ

全く響かないものです。

顧客のニーズに合った対立軸を見つけるためには、

事前のリサーチが欠かせません。

お客さんが本当に悩んでいることや、

決断の際に重視する要素を把握しておく必要があるんです。

例えば、

アンケートやインタビューを通じて

「この商品を選ぶ際に最も重視するのは何ですか?」と

尋ねてみると良いでしょう。

結局のところ、お客さんの立場に立って考えることが、

効果的な二項対立を作る秘訣なんです。

二項対立要素が特に効果を発揮する4つの場面

「AかBか」という二択の提示は、

人の決断を格段に速めるんです。

この記事を読めば、あなたも

二項対立の力を味方につけられます。

- 商品・サービスの販売シーン

- プレゼンテーションでの説得場面

- マーケティング資料の作成時

- チームでの意思決定プロセス

これらの場面では特に、

二項対立が驚くほど効果的です。

なぜ効果があるのか、どう使えば

良いのかを詳しく解説します。

それでは、具体的な活用法を

一つずつ見ていきましょう。

商品・サービスの販売シーン

販売シーンでは二項対立が

顧客の購入決断を加速させます。

これは人が複雑な選択より

シンプルな選択を好むからなんです。

例えば…

- 「今買うか、後で高くなってから買うか」

- 「この高機能モデルか、基本モデルか」

- 「今だけの特典付きか、通常版か」

こういった二択を示すと

顧客の迷いが一気に減ります。

特に効果的なのは「今買うか、

買わないか」ではなく、

「今買うか、後で高くなってから

買うか」という対立構造です。

ここがポイントなんですが、

「買わない」という選択肢を

見えなくするテクニックなんです。

私の友人は家電量販店で

「今日買うと5千円引きですが、

明日からは定価に戻ります」と言われ、

迷っていた商品をその場で

購入してしまったんですよね。

だから販売時には、二つの選択肢を

うまく設定して提示しましょう。

お客さんの決断が驚くほど

スムーズになりますよ。

プレゼンテーションでの説得場面

プレゼンでは二項対立を使うと、

聴衆の理解と同意を得やすくなります。

複雑な情報も「これかあれか」と

示すことで頭に入りやすくなるんです。

たとえば…

- 「従来の方法か、新しい方法か」

- 「コスト重視か、品質重視か」

- 「短期的利益か、長期的成長か」

このように対比させると、

メッセージが明確になります。

ビジネスプレゼンでは特に、

「現状維持」と「変革」の対比が

強力な説得力を持ちます。

そこで大事なのは、あなたが

推したい選択肢の利点を

しっかり強調することです。

私が先日参加した会議では、

「今の手作業を続けるか、

自動化システムを導入するか」

という二項対立で提案されて、

自動化の方がどれだけ時間と

コストの節約になるか一目瞭然でした。

こんな風に選択肢を対比させると、

聴衆は自然とあなたの提案に

賛同しやすくなるんですよ。

マーケティング資料の作成時

マーケティング資料では二項対立が

メッセージの印象を強めます。

なぜかというと、対比によって

製品の価値がくっきり見えるからです。

具体的には次のような対比です。

- 「Before/After」の対比

- 「競合品との違い」の対比

- 「問題と解決策」の対比

こういった構造にすると、

顧客の心に刺さりやすくなります。

特に効果的なのは「Before/After」で、

「この商品を使う前と後で

どう変わるか」を示すことです。

ちなみに私が最近見た広告では、

「毎朝30分かけていた作業が

たった5分で終わる」という

ビフォーアフターの対比が

とても印象的でした。

そうそう、マーケティング資料では

視覚的な対比も大切ですよ。

二つの選択肢を左右や上下に

配置して、一目で違いが

分かるようにするといいんです。

このように二項対立を活用すれば、

あなたのマーケティング資料は

ぐっと説得力が増しますよ。

チームでの意思決定プロセス

チームの意思決定では二項対立が

議論を整理し、合意形成を早めます。

複数の意見があると混乱しがちですが、

二つの選択肢に絞ると話が進むんです。

例えば…

- 「予算を増やすか、範囲を狭めるか」

- 「社内開発か、外部委託か」

- 「今すぐ着手か、もっと調査するか」

こうした二択を示すことで、

チームの議論が焦点化されます。

会議で特に有効なのは、

「このまま進むか、方向転換するか」

という決断ポイントの設定です。

大事なのは、どちらの選択肢にも

メリット・デメリットがあることを

公平に示すことなんですよね。

先日私のチームでは「新システムに

今四半期で移行するか、

次四半期まで延期するか」という

二項対立で議論したところ、

普段なら何時間もかかる決定が

30分で終わったんです。

だからこそチーム決定では、

複雑な選択肢を二つに整理して

提示することを心がけましょう。

読者の心をつかむライティングテクニック5つ

あなたの文章が読まれない理由、

実はたった5つのテクニックが足りないだけかもしれません。

この5つのテクニックを身につければ、

どんな文章も人を惹きつける魔法のような力を持ちます。

この記事では以下の5つのテクニックを紹介します。

- キャッチーなタイトルで第一印象を決める

- ストーリーテリングで感情に訴える

- 段階的な情報提供で最後まで読ませる

- 明確なコールトゥアクションで行動を促す

- 社会的証明を活用して信頼性を高める

これらは単なるテクニックではなく、

読者の心理を理解した上での戦略なんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

キャッチーなタイトルで第一印象を決める

タイトルは文章の顔であり、

読者が最初に目にする唯一の部分です。

魅力的なタイトルがないと、

どんなに内容が素晴らしくても読まれないんですよ。

例えば以下のようなタイトルは人の目を引きます:

- 「たった3分で痩せる驚きの方法」

- 「誰も教えてくれない成功の秘訣」

- 「今すぐ試したい!年収を2倍にする習慣」

これらのタイトルが効果的なのは、

好奇心や問題解決への期待を刺激するからです。

もう少し具体的に言うと、

「なぜ?」「どうやって?」という疑問を

読者の心に生み出すんですね。

タイトルを考えるときは、

読者が抱える問題や願望を理解することが大切です。

たとえば、「ダイエット」より

「1週間で3キロ減らせた簡単レシピ」の方が

具体的で魅力的に感じますよね。

数字や具体的な成果を入れると、

さらに信頼性と興味を引くことができます。

キャッチーなタイトルは文章の入口であり、

読者を引き込む最初の一歩なのです。

ストーリーテリングで感情に訴える

人は論理より感情で動く生き物です。

だからストーリーは最強の武器になります。

ストーリーは複雑な情報を

わかりやすく伝える架け橋になるんですよ。

効果的なストーリーテリングの例:

- 自分の失敗談から学んだ教訓

- お客様が商品で成功した体験談

- 問題から解決に至るまでの道のり

これらのストーリーが心に響くのは、

読者が自分自身を登場人物に重ねられるからです。

例えば、「私も最初は全く書けなかった」

という告白から始まるストーリーは、

今悩んでいる人の共感を得やすいですよね。

ストーリーを語るときは、

具体的な場面描写や感情表現を入れると良いです。

「あの日、パソコンの前で

頭を抱えていた私は...」

というように、場面が目に浮かぶ表現がポイント。

なにより大切なのは、

ストーリーが伝えたいメッセージと

しっかり結びついていることです。

ストーリーテリングは単なる飾りではなく、

読者の心に深く刻まれる最も効果的な

コミュニケーション方法なんです。

段階的な情報提供で最後まで読ませる

読者を最後まで飽きさせないコツは、

情報を少しずつ小出しにすることです。

一度にすべてを伝えると、

読者は途中で満足して離れてしまうんですよね。

効果的な情報提供のパターン

- 問題提起から始める

- 解決策をヒントだけ先に出す

- 徐々に具体的な方法を展開する

これが効果的なのは、

人間の好奇心を巧みに利用しているからです。

例えば、

「この方法で売上が3倍になった秘密は、

記事の後半でお伝えします」と

予告しておくと効果的です。

また、

「でも、それだけじゃないんです」

「ここからが本当に大事なポイントなんですが」

といった言葉で読者の期待を高めるのも有効です。

段落の最後に疑問を投げかけたり、

次のセクションへの期待を持たせる

言葉を入れるのもテクニックの一つ。

「なぜこの方法が効果的なのか?

その理由は意外なところにありました」

というような形ですね。

情報の小出しは釣りと同じで、

少しずつ餌を出して最後まで

読者を引っ張る技術なのです。

明確なコールトゥアクションで行動を促す

素晴らしい文章でも、

読者に行動を促さなければ意味がありません。

コールトゥアクション(行動喚起)は

文章の最終目的を達成する決め手なんです。

効果的なコールトゥアクションの例:

- 「今すぐ申し込む」

- 「無料サンプルを受け取る」

- 「コメントで感想を教えてください」

これらが効果的なのは、

次に何をすべきかを明確に示しているからです。

たとえば「詳しくはこちらをクリック」より

「今すぐ無料ガイドをダウンロードする」の方が

具体的で行動を取りやすいですよね。

コールトゥアクションを作るときは、

行動することのメリットも一緒に伝えるのがコツです。

「今日申し込むと特典付き!」

「先着30名様限定の特別価格」など、

緊急性や特別感を出すと効果的です。

また、ボタンの色や大きさなど

視覚的な要素も重要な役割を果たします。

人は言われないと行動しない生き物です。

だからこそ、明確に行動を指示する

コールトゥアクションが必要なのです。

社会的証明を活用して信頼性を高める

人は自分一人で判断するより、

他の人の行動を参考にする傾向があります。

社会的証明を上手く使えば、

読者の信頼を一気に獲得できるんですよ。

効果的な社会的証明の例:

- お客様の声や体験談

- 数字で示す実績(「1000人以上が実践」など)

- 専門家や有名人の推薦

これらが効果的なのは、

「他の人も選んでいる」という安心感を

与えるからなんです。

例えば、「すでに500人以上が

このプログラムで成功しています」

という一文は強力な説得力を持ちます。

具体的な体験談を紹介するときは、

名前や写真、SNSアカウントなどの

リアルな情報を付けるとさらに信頼性が高まります。

「佐藤さん(32歳、会社員)は

このテクニックで3ヶ月で10kg減量に成功」

というように具体的に書くのがポイントです。

また、業界の専門家や

インフルエンサーからの推薦があれば、

それも積極的に活用しましょう。

人は群れの動物です。

だからこそ、「みんなが選んでいる」という

社会的証明が強力な説得力を持つのです。

効果的なコンテンツ作成に活かせるライティング術4つ

あなたの書いた文章が誰にも読まれず、

スルーされているとしたら?

この記事を読めば、読者を惹きつけて

最後まで読ませるテクニックが身につきます。

以下の4つのポイントを押さえれば、

どんな媒体でも効果的な文章が書けるようになります。

- 媒体ごとの特性を理解して書き分ける

- 読者の興味を引き続ける情報の出し方を工夫する

- 限定性と緊急性を適切に取り入れる

- 具体的なリスクと解決策をセットで提示する

これらのテクニックは、ブログ記事だけでなく

SNS投稿や商品紹介など様々な場面で使えます。

それぞれのポイントについて

詳しく解説していきますね。

媒体ごとの特性を理解して書き分ける

媒体によって最適な文章の書き方は

まったく違うものになります。

これを理解しないと、せっかくの内容が

読者に届かない原因になるんですよ。

例えば

- ブログは詳しい情報を求める人向け

- SNSは短く印象的な内容が効果的

- 動画説明文は補足情報を簡潔に

このように媒体ごとに

読者の期待が違うんです。

ブログでは段落を短くして

読みやすさを重視する必要があります。

一方でInstagramなら短い文章で

インパクトを与えることが大切です。

ちなみに私の友人は同じ内容を

媒体ごとに書き分けたところ、

反応率が3倍になったと

教えてくれました。

だから最初に「この文章はどこで

読まれるのか」を考えることが大事。

媒体の特性を理解して書き分けることで、

読者の期待に応える文章が書けるんです。

読者の興味を引き続ける情報の出し方を工夫する

読者が最後まで読み進めるには、

情報の出し方が決め手になります。

なぜかというと、人は飽きやすく

すぐに別のコンテンツに移ってしまうからです。

具体的には、

- 冒頭で重要な情報を伝えない

- 徐々に価値ある情報を小出しにする

- 「次はもっと面白い情報が来る」と期待させる

こういった工夫が

効果的なんですよね。

たとえば料理のレシピブログでは、

最初に「絶品の秘密は最後に紹介します」と伝え、

途中で

「ここからが本当のコツになります」と

小見出しを入れる。

そして最後に

「プロだけが知っている隠し味」を

紹介するという流れです。

実はこれ、テレビ番組の構成と

同じ手法なんですよ。

特に大事なのは、読者が「次は何が

書いてあるんだろう」と思わせること。

そのためには、小見出しや箇条書きを

上手く使って視覚的にも変化をつけましょう。

情報の出し方を工夫することで、

最後まで読ませる文章が書けるようになります。

限定性と緊急性を適切に取り入れる

人は「今しか手に入らないもの」に

強く惹かれる性質があります。

これを文章に活かすことで、

読者の行動を促せるんですよね。

例えば、

- 「期間限定」という言葉の効果

- 「先着30名様」という数量制限

- 「今日までの特別価格」という時間制限

こういった表現は人の心理に

強く働きかけるんです。

実際にあるオンラインショップでは、

「残り3点」という表示をつけただけで

購入率が1.5倍に

上がったそうです。

でもね、大事なポイントがあって、

嘘の限定性は絶対にダメ。

「いつも限定セール中」だと

信頼を失ってしまいます。

本当に価値あるものに対して、

適切に限定性を伝えることが重要。

それと、

ただ「急いで!」と言うより「なぜ今行動すべきか」の

理由も一緒に伝えるとより効果的です。

限定性と緊急性を上手く使うことで、

読者を「今すぐ行動したい」気持ちにさせられます。

具体的なリスクと解決策をセットで提示する

人は「得られるメリット」よりも

「失うかもしれないもの」に敏感です。

この心理を理解して文章に活かすと、

読者の心に強く響くんですよ。

具体的には、

- 行動しないことのデメリットを明確に

- 問題の深刻さを具体的な数字で示す

- すぐに実践できる解決策を提示する

このような構成が

効果的です。

例えば健康商品の紹介なら、

「このままだと5年後に○○の確率で健康リスクが」

と具体的な数字で伝えます。

そして「でも1日たった5分の

○○で予防できます」と

すぐできる解決策を示すんです。

私の知り合いのコピーライターは

この手法を使ったところ、

反応率が2倍になって

クライアントに喜ばれたそうです。

ただし注意点があって、

過度な恐怖を煽るのはNG。

読者を不安にさせるだけでは

信頼を失ってしまいます。

必ず「こうすれば大丈夫」という

明確な解決策をセットで提示すること。

リスクと解決策をバランスよく伝えることで、

読者の行動を自然に促せる文章になります。

商品販売を成功させるライティングテクニック3つ

あなたの商品が売れないのは、

実はライティングに秘密があります。

ちょっとした文章の工夫で、

売上が2倍、3倍になることも。

そのための重要な3つのテクニックが、

- 選択肢を絞り込んで決断しやすくする

- カテゴリー分けで目的の商品を見つけやすくする

- 購入者の声を効果的に配置する

なんですよね。

これらのテクニックは誰でも

すぐに実践できるものばかり。

でも効果はバツグンなんです。

それでは詳しく、

一つずつ解説していきますね。

選択肢を絞り込んで決断しやすくする

選択肢が多すぎると、

お客さんは決断できなくなります。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれる

心理現象なんですよ。

例えば、

- 20種類のジャムより3種類の方が売れた実験

- レストランのメニューは7±2個が理想的

- Amazonの「選べる3つ」などの限定表示

こういった例からも

わかると思います。

特に通販サイトなんかだと、

似たような商品がズラーッと並んでいると、

「どれがいいんだろう...」と

考えすぎて結局買わないってことが多いんです。

だから商品を紹介するときは、

あえて「この3つだけ」とか

「特におすすめはこの2つ」というように

絞って紹介するのが効果的なんです。

実際、僕の友達がネットショップを

運営しているんですが、

全商品表示から「今月のおすすめ3点」に

変えただけで売上が1.5倍になったそうです。

ただし、選択肢を減らしすぎると

選ぶ楽しさも減ってしまうので注意が必要。

理想は3〜7個くらいの

選択肢を提示することですね。

選択肢を絞ることで、

お客さんの「決められない」という

ストレスを減らしてあげましょう。

カテゴリー分けで目的の商品を見つけやすくする

カテゴリー分けは、

お客さんが欲しい商品にたどり着くための道しるべです。

これがないと、お客さんは

迷子になってしまうんですよね。

例えば、

- 「初心者向け」「プロ向け」という分け方

- 「価格帯別」の分類

- 「目的別」のカテゴリー分け

こういった分け方が

効果的なんです。

特にネットショップでは、

トップページから3クリック以内で

目的の商品にたどり着けるように

設計することが大切です。

例えば化粧品サイトなら、

「乾燥肌向け」「オイリー肌向け」

「敏感肌向け」といった具合に。

お客さんは自分の悩みから

商品を探すことが多いんですよね。

実際、大手アパレルサイトZOZOTOWNも

「カジュアル」「フォーマル」といった

カテゴリーだけでなく、

「雨の日コーデ」「オフィスカジュアル」

といった目的別カテゴリーを設けて成功しています。

また、カテゴリー名は専門用語ではなく、

お客さんが日常で使う言葉を選ぶことも大事です。

適切なカテゴリー分けは、

お客さんの「探す」というストレスを

大幅に減らしてくれるんです。

購入者の声を効果的に配置する

購入者の声は、

あなたが何を言うよりも説得力があります。

なぜなら人は第三者からの

評価を信頼する傾向があるからなんですよ。

例えば、

- 星5つの評価を商品名の横に配置

- 具体的な成果を出した人の体験談

- 写真付きのリアルな感想

こういったものが

購買意欲を高めるんです。

特に効果的なのは、

具体的な数字を含む体験談です。

「このサプリを飲んで3ヶ月で8kg減量できました」

という具体的な声は、

「効果があります」という

抽象的な説明より何倍も説得力があります。

また、否定的な意見も

少し混ぜることで信頼性が増します。

「最初は効果を感じなかったけど、

1ヶ月続けたら変化が出てきました」

といった声は逆に信頼感を生むんです。

実際、Amazonでも

レビュー機能が購買決定に

大きく影響していますよね。

ただし、購入者の声は

無闇に増やすのではなく、

商品の特徴や悩みに合わせて

厳選することが大切です。

購入者の声は、あなたの商品の

最強の営業マンになってくれるんです。

顧客との関係を深めるフォローアップライティング4つ

購入後のコミュニケーションこそが、

実は顧客との長期的な関係を決めるんです。

適切なフォローアップで

リピーターを増やせるって知ってました?

フォローアップで効果的な方法は、

- 効果的なリマインダーメールを送る

- フィードバックを収集して次回に活かす

- 特別オファーで再購入を促進する

- ステップバイステップのガイドを提供する

これらの方法を使えば、

一度きりの関係で終わらせません。

お客さんとの信頼関係を

どんどん深められるようになります。

それでは、これから

それぞれ解説していきますね。

効果的なリマインダーメールを送る

リマインダーメールは、

顧客との絆を強める最強の武器です。

なぜなら、購入後も気にかけている

という印象を与えられるからなんですよ。

例えば、

- 商品の使い方のヒント

- メンテナンス情報の共有

- 購入から1週間後のフォロー

こういったメールは、

顧客に「大切にされている」と感じさせます。

特に購入から3日後に

「商品は届きましたか?」と尋ねるメールは、

驚くほど返信率が高いんです。

私の友達は新しいスキンケア製品を買った後、

使い方のコツを教えてくれるメールをもらって

すごく感動していました。

そのブランドのファンになったって

言ってましたよ。

リマインダーメールを送るときは、

押し売りっぽくならないように注意が必要です。

役立つ情報を提供することを

第一に考えましょう。

そして必ず顧客の名前を入れるなど、

パーソナライズすることも大切です。

こうしたちょっとした気遣いが、

顧客との関係を深める鍵なんです。

フィードバックを収集して次回に活かす

フィードバックを集めることは、

実は次の売上アップの秘訣なんです。

お客さんの声を聞くことで、

商品やサービスを改善できるからですね。

例えば、

- 簡単なアンケート調査

- 購入後の満足度確認

- 改善点の質問

こういった方法で、

お客さんの本音を聞き出せます。

特に5段階評価と自由記述を

組み合わせると、具体的な声が集まります。

私の知り合いのネットショップは、

フィードバックから梱包方法を改善したら

クレームが半減したそうです。

しかも、意見を取り入れたことを

お客さんに報告したら、

リピート率が20%も上がったんですって。

でもね、フィードバックをお願いするときは、

回答時間を「約3分で終わります」など

明確に伝えることがポイントです。

あと、回答してくれたお礼に

小さな特典を用意すると

回答率がグンと上がりますよ。

フィードバックは宝の山です。

ここから得た情報を活かさない手はありません。

特別オファーで再購入を促進する

特別オファーは、

再購入を促す最高の方法なんです。

なぜって、お得感と特別感を

同時に与えられるからなんですよね。

例えば、

- リピーター限定割引

- 期間限定のスペシャルセット

- 次回購入クーポン

こういったオファーは、

「また買いたい!」という気持ちにさせます。

特に初回購入から2週間後に

「ありがとうクーポン」を送ると、

再購入率が3倍になることもあるんです。

うちの母は、いつも使っている化粧品の

「リピーター様限定20%オフ」というメールを

もらったときは、すぐに注文していました。

「こんなに大切にしてくれるなら、

他のブランドに浮気できない」って

言ってましたよ。

特別オファーを出すときは、

期限を設けることも大切です。

「今週末まで」とか

「先着30名様限定」という

緊急性を持たせると効果的です。

お客さんに「特別扱い」されていると

感じてもらえれば、長く付き合える関係に

なれるんですよね。

ステップバイステップのガイドを提供する

ステップバイステップのガイドは、

お客さんの不安を解消する最強の武器です。

商品の使い方が分からなくて

困ってる人って多いんですよね。

例えば、

- 商品の組み立て方の動画

- 使い始めの3ステップ

- よくある質問と答え

こういったガイドがあると、

お客さんは安心して商品を使えます。

特に難しい商品ほど、

「まずはここから始めましょう」という

シンプルな最初の一歩を示すと喜ばれます。

私の兄は新しいカメラを買った時、

「初心者のための5分間設定ガイド」が

メールで届いて本当に助かったって言ってました。

あれがなかったら、

説明書の山に圧倒されて

使わなくなってたかもしれないって。

ガイドを作るときのコツは、

とにかく簡単そうに見せることです。

「たった3ステップ!」とか

「5分でできる!」といった

ハードルの低さを強調しましょう。

そして必ず成功体験を

最初に味わってもらうことが大切です。

お客さんが商品を使いこなせれば、

満足度も上がり、口コミも広がるんです。

完璧主義から脱却すべき5つの理由

完璧を目指す習慣は、

あなたの人生を密かに破壊しています。

完璧主義から脱却すれば、

人生の質が劇的に向上するんです。

その理由は以下の5つです。

- 時間とエネルギーを節約できるから

- ストレスと不安が軽減されるから

- より多くのチャンスに挑戦できるから

- 創造性と革新性が高まるから

- 持続可能な成長が実現できるから

これらの理由を知れば、

「完璧」への執着が実は足かせだったと気づくはずです。

完璧主義から抜け出すことで、

本当の成長が始まるんですよ。

それでは、一つひとつ

詳しく見ていきましょう。

時間とエネルギーを節約できるから

完璧主義をやめると、

時間とエネルギーの大幅な節約ができます。

なぜなら、100%を目指す最後の20%に

膨大な労力がかかるからなんです。

例えば、

- 80%の完成度なら2時間でできること

- 100%を目指すとさらに8時間必要になる

- 6割の完成度で先に公開した方が早く改善できる

このように、完璧を求めると

時間があっという間に消えていきます。

もっと具体的に言うと、

レポート作成で言えば、内容が8割できていれば

提出して先にフィードバックをもらった方が効率的です。

完璧な資料を作るより、

必要な情報が揃った資料を早く共有する方が

チーム全体の生産性が上がります。

そもそも完璧って、

誰が決めるものなんでしょう?

自分の中の高すぎる基準に縛られて、

必要以上に時間を使っていませんか?

時間は有限なリソースです。

完璧主義をやめれば、その分を

他の大切なことに使えるようになります。

ストレスと不安が軽減されるから

完璧主義から脱却すると、

心の重荷が驚くほど軽くなります。

完璧を求め続けると、常に「まだ足りない」という

不安感に苦しめられるからです。

たとえば、

- 「これでいいのかな」という疑問が消える

- 失敗を恐れる気持ちが薄れる

- 自分を責める習慣から解放される

こういった心理的な負担が

一気に減っていくんですね。

特に仕事の場面では、

プレゼン資料を何度も何度も修正して

夜遅くまで残業することがなくなります。

「これで十分だ」と

決断できるようになるんです。

実は多くの人が知らないことですが、

完璧主義はうつ病や不安障害の

リスク要因になっています。

医学的にも、適度な基準で

満足できる人の方が精神的に健康なんです。

自分に対する期待値を

現実的なものに調整するだけで、

毎日がずっと楽しくなりますよ。

より多くのチャンスに挑戦できるから

完璧主義をやめると、

人生のチャンスが一気に増えます。

なぜなら、「完璧にできない」という

恐れから行動を先延ばしすることがなくなるからです。

例えば、

- 準備が100%整わなくても

新しいプロジェクトに着手できる - 失敗を恐れずに新しいスキルに挑戦できる

- 「とりあえずやってみる」精神で機会を逃さない

こんな風に、行動のハードルが

グッと下がるんですね。

具体的に言うと、

新しい趣味を始める時も「上手くできるか」より

「楽しめるか」に焦点を当てられるようになります。

転職やキャリアチェンジも、

「完璧な準備」を待たずに

チャレンジできるようになるんです。

ここで大事なのは、

チャレンジの数が増えれば、

成功の機会も自然と増えるということ。

完璧を目指して一つのことに

こだわり続けるより、多くの経験を

積む方が成長は早いんです。

より多くの扉を叩けるようになれば、

人生はもっと豊かになりますよ。

創造性と革新性が高まるから

完璧主義から解放されると、

創造力が驚くほど開花します。

完璧を求めすぎると、失敗を恐れて

新しいアイデアを試すことができなくなるからです。

たとえば、

- 「変なことを言ったらどうしよう」という

恐れがなくなる - 型にはまらない発想ができるようになる

- 失敗を学びの機会として捉えられるようになる

こういった変化が、

創造性を大きく高めてくれます。

アーティストやデザイナーなら、

「これでいいのか」と悩む時間が減って、

より多くの作品を生み出せるようになります。

ビジネスの場面でも、

完璧な計画を立てるより、

小さく始めて改善を繰り返す方が革新的な結果を生みます。

実は多くの革新的な製品は、

最初から完璧ではなかったんです。

初期のiPhoneにはコピー&ペースト機能すらなく、

Twitterも最初は単純なSMSサービスでした。

完璧主義から離れることで、

あなたの中に眠っていた創造性が

花開くチャンスが訪れるんです。

持続可能な成長が実現できるから

完璧主義をやめると、

長期的な成長が可能になります。

なぜなら、完璧を求め続けると

燃え尽き症候群になりやすく、継続が難しくなるからです。

例えば、

- 小さな成功を積み重ねる喜びを感じられる

- 無理なく続けられるペースで進める

- 失敗してもすぐに立ち直れる強さが身につく

このように、持続可能な

成長サイクルが生まれるんですね。

運動習慣で考えてみると、

「毎日2時間完璧に」より「毎日10分でも確実に」

という方がずっと長続きします。

学習においても、

完璧に理解してから次に進むより、

ある程度理解したら実践しながら学ぶ方が効果的です。

大切なのは、完璧な一歩ではなく、

不完璧でも続けられる一歩なんです。

マラソンと同じで、

ペース配分を考えないと

途中で力尽きてしまいます。

完璧主義から脱却することで、

持続可能な成長が実現し、

長い目で見たときの成果が大きくなるんです。

6割の完成度で成功する4つの考え方

完璧を目指さなくても、

6割の完成度で大成功できるんです。

実は多くの成功者たちは、

完璧主義を捨てた人たちなんですよ。

この記事では、6割の完成度で

成功するための考え方を紹介します。

- 相対的な評価の視点を持つ

- 迅速な行動と改善を繰り返す

- 顧客フィードバックを活用する

- 完璧よりも「十分に良い」を目指す

これらの考え方を身につければ、

あなたも無駄な時間を使わずに成功できます。

完璧主義から抜け出して、

行動重視の人生を送りましょう。

それでは、それぞれの考え方について

詳しく解説していきますね。

相対的な評価の視点を持つ

相対的な評価の視点とは、

自分の成果を他と比べて判断する考え方です。

これがあれば、100点を目指さなくても

周りより良ければ十分だと気づけるんですよ。

例えば、

- 競合他社より少しでも良い商品

- 前回の自分より少し成長した状態

- 市場に出ている同じ種類の商品より使いやすい

こんな風に比較することで、

「十分良い」の基準が見えてきます。

実際のビジネスでは、

完璧な商品なんて存在しないんです。

iPhone だって最初から完璧じゃなかった。

初代は今と比べると機能が全然足りなかった。

でも当時の他の携帯電話と比べたら

圧倒的に革新的だったから成功したんです。

この相対的な視点があると、

無限に改良し続ける罠から逃れられます。

「これで十分市場で勝てる」と

判断できるようになるんですね。

だからこそ、絶対的な完璧より

相対的な「十分良さ」を目指しましょう。

迅速な行動と改善を繰り返す

迅速な行動と改善の繰り返しとは、

とにかく早く形にして修正していく方法です。

これこそが成功への近道であり、

完璧主義者が見落としがちなポイントなんです。

例えば、

- 最初の商品は6割の完成度でリリース

- フィードバックをもとにすぐ改善

- 失敗を恐れずにまず行動する

このように進めることで、

実践から学べる機会が増えます。

完璧を目指して1年かけるより、

6割の完成度で出して改良を10回する方が、

結果的に良いものができるんですよ。

実際、Amazonのジェフ・ベゾスも

「決断の70%は限られた情報で行うべき」

と言っています。

迅速に行動することで、

実際のユーザーの反応が見えてきます。

机上の空論ではなく、

リアルなデータに基づいた改善ができるんです。

だからこそ、完璧を目指すより

素早く行動して改善を繰り返しましょう。

顧客フィードバックを活用する

顧客フィードバックを活用するとは、

実際の利用者の声を改善に生かすことです。

これがあれば、あなたの思い込みではなく

本当に必要な改善点が見えてくるんですよ。

例えば、

- 商品を使った感想を直接聞く

- レビューやコメントを細かく分析する

- 問い合わせ内容から改善点を見つける

こうした声を集めることで、

的確な改善方向が見えてきます。

多くの起業家が陥る罠は、

自分の考えだけで商品を完成させること。

でも実際には、お客さんが求めるものと

作り手が考えるものは違うことが多いんです。

例えば、あるアプリ開発者は

機能を増やすことに時間をかけていました。

でも顧客の声を聞いたら、

「もっとシンプルな方が使いやすい」

という意見が多かったんです。

この声を取り入れて方向転換したら、

ユーザー数が3倍に増えたんですよ。

だからこそ、自分の考えだけでなく

顧客の声を中心に改善していきましょう。

完璧よりも「十分に良い」を目指す

「十分に良い」を目指すとは、

完璧主義を捨てて実用性を重視することです。

これによって、無駄な時間を省き

本当に価値のあることに集中できるんですよ。

例えば、

- 8割の人に喜ばれる商品を作る

- 主要な機能だけを確実に動くようにする

- 細部より全体の価値を優先する

このように考えることで、

効率よく成果を出せるようになります。

完璧な商品を作ろうとすると、

いつまでも完成しないか、

市場の変化に追いつけなくなります。

実際、多くの成功したサービスは

最初は機能が限られていました。

Facebookも最初は「大学生同士を

つなげるシンプルなSNS」でしかなかった。

でも、そのシンプルさが

使いやすさにつながり、急速に広がりました。

完璧を目指すと時間がかかりすぎて、

チャンスを逃してしまうことが多いんです。

だからこそ、「十分に良い」レベルで

世に出す勇気を持ちましょう。

完璧主義から脱却するための実践術5ステップ

完璧主義は実はあなたの

成長を止める一番の敵なんです。

この記事を読めば、

完璧を求めすぎる習慣から解放されて、

行動力がアップして

人生が大きく変わりますよ。

これから紹介する5つのステップは

- STEP1. 現実的な目標を設定する

- STEP2. 小さな成功体験を積み重ねる

- STEP3. 失敗を学びの機会と捉える

- STEP4. 「完了」の基準を明確にする

- STEP5. 自分の成長を定期的に振り返る

どれも明日から

すぐに始められる方法ばかりです。

「完璧じゃないとダメ」という

考えに縛られてきた人にぴったり。

それでは、具体的な

ステップを見ていきましょう。

STEP1. 現実的な目標を設定する

現実的な目標を立てることが

完璧主義脱却の第一歩です。

高すぎる目標ばかり設定していると、

いつまでたっても達成感が得られないんです。

例えば、

- いきなり月収100万円を目指すのではなく、

まずは月5万円の副収入 - 一度に10kg減量ではなく、まずは3kg減量を目指す

- 英語をネイティブレベルでなく、

日常会話ができるレベルを目指す

こういった現実的な

目標設定が大切なんです。

特に注目してほしいのは、

目標の「細分化」という考え方。

大きな目標を小さく分けることで、

達成しやすくなるんですよね。

たとえば私の友達は、

小説を書くという夢があったんですが、

「完璧な小説を書かなきゃ」と

思いすぎて何年も書き始められなかった。

でも「まずは1日300字だけ書く」

という小さな目標に変えたら、

3ヶ月で短編小説を

完成させることができたんです。

目標は高すぎず低すぎず、

ちょっと頑張れば届く高さがベスト。

現実的な目標を立てることで、

行動のハードルが下がりますよ。

STEP2. 小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験を積み重ねると、

自信がどんどん育っていきます。

完璧主義者は大きな成功だけを

求めがちですが、それが間違いなんですよね。

例えば、

- 1日5分だけの運動を1週間続ける

- 新しい料理のレシピを1つマスターする

- 仕事で1つの新しいスキルを身につける

こんな小さな成功でも

積み重ねることが重要なんです。

小さな成功は「できた!」

という感覚を脳に刻み込みます。

これが自信の源になって、

次の行動を促してくれるんですよ。

ある研究によると、成功体験は

脳内の報酬系を刺激して、

ドーパミンという

幸福物質を分泌させるそうです。

私自身も以前は、ブログ記事を

完璧に書こうとして何日も書けないことが。

でも「とりあえず6割の

出来でも公開する」と決めたら、

読者からのフィードバックを

もらえて記事の質が上がったんです。

小さな成功体験が

次の行動へのエネルギーになります。

STEP3. 失敗を学びの機会と捉える

失敗は実は最高の

学びのチャンスなんです。

完璧主義者が恐れる失敗こそが、

成長への近道だということを知りましょう。

例えば、

- プレゼンでうまく話せなかった経験から話し方を

改善できる - 商品が売れなかった経験から顧客ニーズを学べる

- 料理に失敗した経験から新しい調理法を発見できる

このように失敗は

次へのステップアップになります。

失敗から学ぶことで、

次回はより良い結果が出せるんです。

実は世界的に成功している人たちは

むしろ積極的に失敗を重ねています。

アインシュタインは「失敗したことが

ない人は、新しいことに挑戦していない」と言いました。

私の知人は起業して

最初の商品が全く売れなかったとき、

顧客に直接理由を聞いて回り、

その意見を元に商品を改良したら

次は大ヒット商品に

なったんですよね。

失敗を恐れずに、

そこから学ぶ姿勢が大切です。

STEP4. 「完了」の基準を明確にする

「完了」の基準をはっきりさせると、

際限なく完璧を求める罠から逃れられます。

完璧主義者は「もっと良くできるはず」と

終わりのない改善を続けがちなんです。

例えば、

- 資料作成は3回の見直しで完了と決める

- ブログ記事は1500字で完成と決める

- 部屋の掃除は30分で終わらせると決める

こうした明確な

基準があると安心できます。

「完了」の定義があれば、

そこまで達成したら次に進めます。

実際のビジネスの世界では

「6割の完成度で十分」という考え方が主流。

残りの4割は顧客の

フィードバックで改善していく方が効率的なんです。

私も以前は絵を描くとき、

「完璧な絵」を目指して何日も描き直していました。

でも「2時間で描き上げる」と

時間制限を設けたら、

むしろ直感的な良さが出て

周りの評価が上がったんです。

「これで完了」という

基準を持つことで心が楽になります。

STEP5. 自分の成長を定期的に振り返る

自分の成長を定期的に振り返ることは

完璧主義脱却の強力な武器になります。

過去と現在を比較することで、

進歩を実感できるようになるんですよね。

例えば、

- 毎月末に今月達成したことをリストアップする

- 半年前の自分と比べて成長した点を書き出す

- 日記をつけて自分の変化を記録する

このような振り返りが

自信につながります。

成長の記録を見ることで、

「完璧でなくても前に進んでいる」と実感できるんです。

振り返りの習慣は心理学でも

「自己効力感」を高める方法として推奨されています。

ある研究では、成功体験を

振り返る時間を持つ人は、

そうでない人より

モチベーションが30%高いという結果も。

私自身も3ヶ月ごとに

「できるようになったこと」を書き出す習慣があります。

最初はたった3つしか

書けなかったのが、

今では10個以上書けるように

なって自分の成長を実感できています。

定期的な振り返りで、

完璧を求めなくても成長できると気づけますよ。

実践重視の姿勢で身につく4つのスキル

実践を繰り返すことで、

あなたの能力は驚くほど伸びていきます。

理論だけ学んでいては、

本当の成長は望めないんですよね。

実践重視の姿勢で身につく

4つの重要なスキルがあります。

- 理論と実践を効果的に結合する

- フィードバックを建設的に受け取る

- 自信を段階的に高める

- 継続的な改善サイクルを構築する

これらのスキルを身につければ、

どんな分野でも上達が早くなります。

失敗を恐れず実践することで、

理論だけでは得られない気づきが生まれるんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

理論と実践を効果的に結合する

理論と実践を結びつけることが、

スキル習得の最短ルートなんです。

頭で理解したことを実際に試してみると、

思わぬ発見があるものなんですよね。

例えば、

- 本で読んだテクニックをすぐに試してみる

- 講座で学んだことを実際の場面で応用する

- 理論を自分なりにアレンジして実践する

このように学びと実践を

セットにすることが大切です。

料理を例に考えてみると分かりやすいです。

レシピを読むだけでは美味しい料理は作れません。

実際に包丁を持って、

火加減を調整しながら作ってみて、

初めて「あ、こうすればいいんだ」と気づくんです。

同じように、ビジネススキルも

実践してこそ身につくものなんですよ。

理論だけ知っていても、

それを使いこなせなければ意味がありません。

だからこそ、学んだその日に

小さなことでも実践してみることが重要です。

理論と実践の結合は、

本当の「理解」への近道なんです。

フィードバックを建設的に受け取る

フィードバックは成長のための

最高の贈り物だと思ってください。

他者からの意見を受け入れることで、

自分では気づけない改善点が見えてくるんです。

たとえば、

- 「ここが分かりにくい」という指摘

- 「もっとこうした方がいい」というアドバイス

- 「この部分が素晴らしい」という評価

こういった声は、

あなたの成長の道しるべになります。

プレゼンテーションを例にすると、

自分では気づかない癖や話し方があります。

それを誰かに指摘してもらうことで、

「あ、確かに早口になってる」と

気づくことができるんですね。

もっと具体的に言うと、

商品開発では顧客の声が命です。

「使いづらい」「もっとこうしてほしい」

という意見こそが、改良のヒントになります。

ただし、すべての意見を

鵜呑みにする必要はありません。

建設的な意見とそうでない意見を

見分ける目も大切になってきます。

フィードバックを活かせる人は、

成長のスピードが格段に速くなるんです。

自信を段階的に高める

自信は一朝一夕では

身につかないものなんですよね。

小さな成功体験を積み重ねることで、

少しずつ自分の能力を信じられるようになります。

例えば、

- 最初は小さな目標から達成する

- 成功したことを記録に残す

- 失敗しても「学び」として捉える

このようなステップを

踏むことが大切です。

運転を覚えるときのことを

思い出してみてください。

最初は駐車場で練習して、

次に住宅街、そして幹線道路へと

徐々にレベルアップしていきますよね。

同じように、どんなスキルも

段階的に難易度を上げていくことで、

自信がついていくものなんです。

特に大切なのは、

失敗を恐れない姿勢です。

「失敗したらどうしよう」と

思うより「失敗しても学びになる」と

考えるほうが成長できます。

自信は経験から生まれるもの。

だからこそ、実践を繰り返すことが

自信を高める最良の方法なんです。

継続的な改善サイクルを構築する

継続的な改善サイクルとは、

学び→実践→振り返り→改善の繰り返しです。

このサイクルを習慣化することで、

着実にスキルアップできるようになります。

たとえば、

- 毎日の行動を記録する

- 週に一度振り返りの時間を設ける

- 月ごとに目標と成果を確認する

こういった仕組みを

作ることが大切なんです。

ダイエットを例にすると分かりやすいですね。

体重を記録し、食事内容を見直し、

運動方法を調整するサイクルです。

このサイクルがないと、

「なんとなく頑張っている」だけで

具体的な成長が見えにくくなります。

特に重要なのは、

振り返りの時間を持つことです。

「今日はうまくいった」「ここは改善が必要」

と自分の行動を客観的に分析することで、

次のアクションが明確になります。

このサイクルは一人でも作れますが、

仲間や師匠がいるとより効果的です。

だからこそ、継続的な改善サイクルを

意識的に構築することが成長への近道なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 選択肢が多いと意思決定の時間が長くなり、満足度も下がる

- 選択肢は3〜7個程度に絞ると決断しやすくなる

- 「BではなくA」という提案方法は相手の決断を格段に早める

- 選択肢を絞る際は顧客ニーズを無視しないことが重要

- 二項対立は複雑な問題を単純化し、意思決定を速くする

- 商品販売では「人気商品」など社会的証明を活用すると効果的

- 選択肢の提示方法を工夫するだけでも決断率は上がる

- 完璧を目指すより6割の完成度で素早く行動する方が成功しやすい

- 「十分に良い」レベルで行動し、フィードバックを活用して改善する

- 実践重視の姿勢が理論と実践を結びつけ、真のスキル習得につながる

まとめ

選択肢が多すぎると人は決断できなくなる。

この「選択のパラドックス」は私たちの日常からビジネスまで、あらゆる場面で影響を与えています。

選択肢を絞ることの重要性は、Appleやコストコ、Netflixなど世界的企業の成功事例からも明らかです。

彼らは意図的に選択肢を限定し、顧客の決断をサポートしているんですね。

「BではなくA」という提案方法は、相手の決断を格段に早める強力なテクニックです。

これは選択肢の絞り込みで意思決定が速くなり、明確な方向性を示すことで行動を促せるからなんです。

二項対立要素を活用すれば、複雑な問題も一瞬で整理できます。

人間の脳は「A vs B」というシンプルな対立構造を好むようにできているので、選択肢を二つに絞ると理解しやすくなるんですよ。

ただし、強引な二択誘導や顧客ニーズに合わない対立軸の設定は避けるべきです。

相手が自分で判断できる材料を提供するスタンスを心がけましょう。

商品販売では、カテゴリー分けや購入者の声の効果的な配置も重要です。

お客さんは自分の悩みから商品を探すことが多いので、目的別のカテゴリーを設けると探しやすくなります。

完璧主義から脱却して6割の完成度で行動することも、成功への近道です。

完璧を目指して1年かけるより、6割の完成度で出して改良を10回する方が、結果的に良いものができるんです。

「相対的な評価の視点」「迅速な行動と改善の繰り返し」「顧客フィードバックの活用」「十分に良いを目指す」といった考え方を身につければ、無駄な時間を使わずに成功できます。

選択肢を効果的に絞り、完璧主義から脱却することで、あなた自身の決断力と行動力が高まり、周りの人の意思決定もサポートできるようになるでしょう。

よくある質問

選択肢を減らすことで、どんなメリットがありますか?

選択肢を減らすと、意思決定が速くなり、決断への満足度が高まります。また、選択後の後悔が減り、ストレスや不安が軽減されます。さらに、「選択麻痺」と呼ばれる行動の先延ばしを防ぐことができるんですよ。実際の研究でも、選択肢が少ないほうが購入率や参加率が高まることが証明されています。

選択肢を効果的に絞るにはどうすればいいですか?

選択肢を効果的に絞るには、人間の認知バイアスを理解して活用したり、データに基づいた意思決定プロセスを構築するといい方法があります。また、選択肢の提示方法を工夫したり(3つまでに絞る、グループ分けするなど)、社会的証明(「人気商品」表示やレビューの活用)を取り入れるのも効果的です。これらの方法は科学的研究に裏付けられていて、お客さんの決断をスムーズにする助けになりますよ。

選択肢を絞って成功した企業の例はありますか?

選択肢を絞って成功した企業の代表例は、Appleです。iPhoneやMacBookなど限定的な製品ラインナップで消費者の決断を助けています。また、コストコは一般的なスーパーの10分の1程度の商品数に厳選することで、お客さんの選ぶストレスを減らし、高い顧客満足度を実現しています。ネットフリックスも膨大なコンテンツの中から、パーソナライズされたアルゴリズムで選択肢を効果的に絞り、視聴時間の増加に成功しているんですよ。

選択肢を絞る際に気をつけるべきことはありますか?

選択肢を絞る際には、顧客ニーズを無視した一方的な絞り込みは避けるべきです。お客さんの声をしっかり聞いて、本当に求められているものを残すことが大切です。また、過度な単純化によってブランド価値が低下することもあるので注意が必要です。さらに、市場変化に対応できない硬直的な選択肢設定や、データ分析に頼りすぎて直感を無視することも避けたほうがいいでしょう。バランスを取りながら選択肢を絞ることが成功の鍵なんです。

「BではなくA」という提案方法はなぜ効果的なのですか?

「BではなくA」という提案方法が効果的なのは、選択肢を絞り込むことで相手の意思決定が速くなるからです。また、明確な方向性を示すことで行動を促し、顧客の混乱や迷いを解消できます。さらに、あなたが専門家としての信頼性を高められ、具体的な価値を比較して伝えられるというメリットもあります。人間の脳は単純な選択を好む特性があるため、「AかB」という二項対立の形で提案すると、相手は決断しやすくなるんですよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。