このノウハウについて

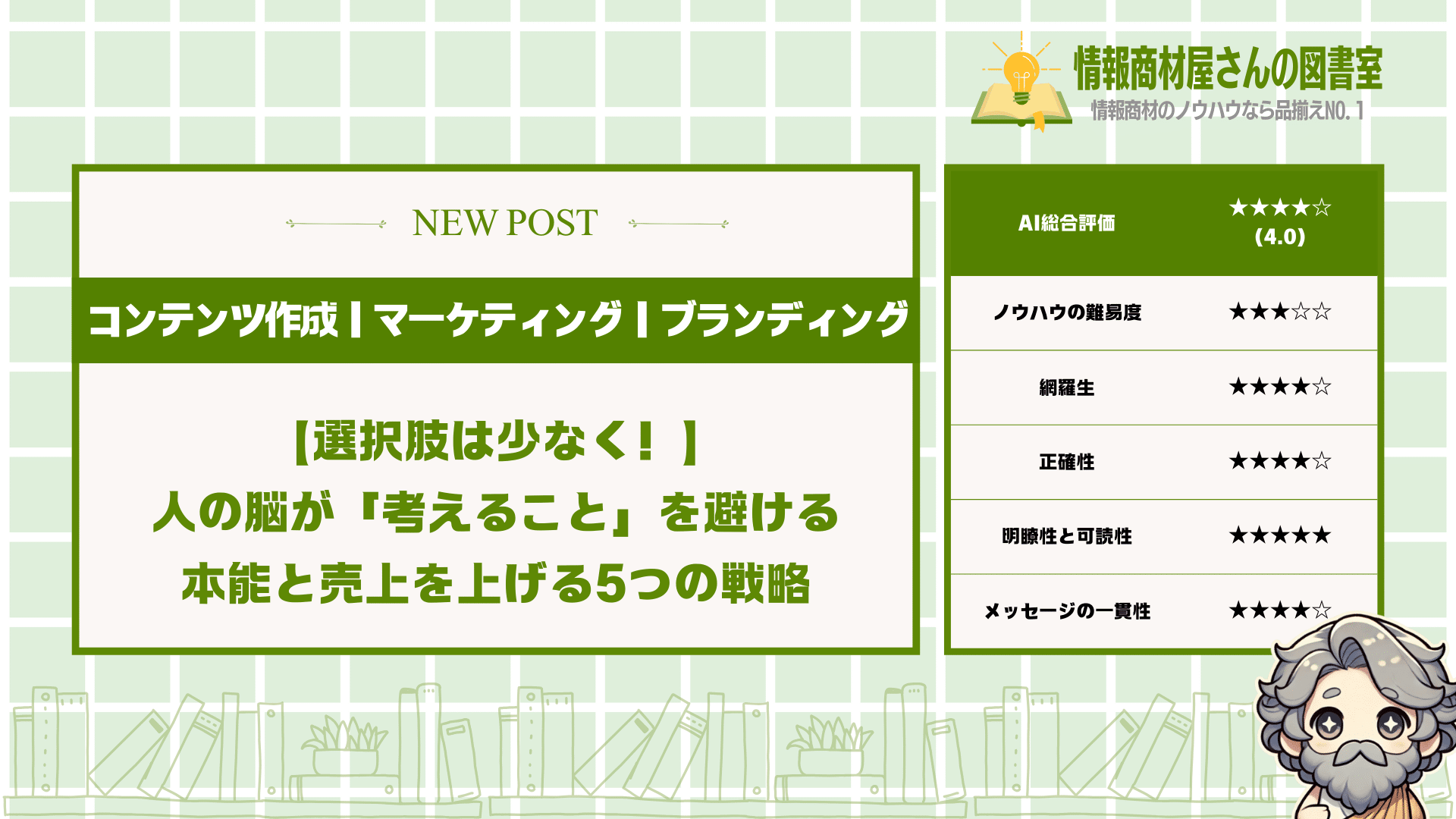

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は選択肢を絞ることの重要性について非常に分かりやすく解説しています。脳科学の視点から人間の意思決定メカニズムを説明し、実践的なビジネス戦略まで幅広くカバーしています。特に「選択肢は3つが理想」という具体的な指針が役立ちます。この知識を活用すれば、ビジネスの成約率アップだけでなく、日常生活での決断も格段にスムーズになるでしょう。何かを選ぶことに疲れを感じている方、売上アップを目指す方には必読の内容です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスの選択肢が多すぎて、お客さんがなかなか決断してくれない…

●たくさんの情報を提供しているのに、かえって売上が下がっている気がする…

●どうすれば顧客の「決められない」という壁を取り除けるのだろう?

実は人間の脳には「考えること」を本能的に避けようとする仕組みが備わっています。

これは生存のためのエネルギー節約という進化の過程で身についた特性なのです。

そのため、選択肢が多すぎると人は「決断疲れ」を起こし、何も選ばないという選択をしてしまうことが心理学的研究でも証明されています。

この記事では、なぜ人が「考えること」を避けるのか、そして選択肢を絞ることでどのように売上をアップできるのかを徹底解説します。

コロンビア大学の有名なジャム実験では、24種類より6種類の方が10倍も売れたという驚きの結果が出ています。

この「選択のパラドックス」を理解し、顧客心理に合わせた選択肢の提示方法を学べば、あなたのビジネスの成約率は劇的に向上するでしょう。

「選択肢は多い方がいい」という常識を覆す心理学的戦略をマスターして、顧客の決断力を高める方法を見ていきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 人間の脳が「考えること」を避ける5つの本能的理由

- 選択肢が多すぎると購買意欲が下がる心理学的メカニズム

- コロンビア大学のジャム実験から学ぶ「選択のパラドックス」

- 選択肢を「3つ」に絞るべき科学的根拠

- 顧客の決断を促す効果的な選択肢設計の具体的方法

- 感情に訴えかけることで決断力を高める戦略テクニック

人間の脳が「考えること」を避ける5つの理由

あなたが何かを決められずに

悩んだ経験はありませんか?

実はそれ、あなたの脳が

本能的に「考えること」を避けようとしているんです。

この記事では、なぜ人間が

「自分で考える」ことを避けるのか、その理由を解説します。

その5つの理由とは、

- エネルギー消費を最小限に抑えようとする

- 思考に伴う負担から解放されたい

- 他者の判断に依存することで安心感を得る

- 失敗リスクを回避したい

- 決断による責任から逃れたい

これらの理由を知ることで、

自分の行動パターンが見えてきます。

なぜ私たちはテンプレートや

マニュアルに頼りたくなるのか。

その心理的な仕組みについて、

それぞれ詳しく解説していきますね。

エネルギー消費を最小限に抑えようとする

私たちの脳は常に

エネルギーを節約しようとしています。

これは人間の生存本能から

来ているものなんですよ。

例えば、

- 考えることをサボりたい衝動

- 簡単な方法を探してしまう

- 思考より直感に頼りたくなる

こういった経験は

誰にでもあるはずです。

実は脳は体重の2%しかないのに、

使うエネルギーは全体の20%も占めるんです。

だから脳は本能的に

「できるだけ考えない方法」を探そうとします。

スマホの計算機を使ったり、

GPSに頼ったりするのも同じ理由。

ちょっと面倒な計算でも

すぐにスマホに頼っちゃいますよね。

この「エネルギー節約モード」は

私たちの日常に深く根付いています。

だからこそ、自分で考えるより

誰かに答えを教えてもらいたくなるんです。

思考に伴う負担から解放されたい

考えることって、

実は精神的にもすごく疲れるんです。

その疲労感から逃れたいという

気持ちが、私たちを支配しています。

例えば、

- 難しい問題を後回しにする

- 決断を延期してしまう

- 考えるとストレスを感じる

こんな経験、

あなたにもあるんじゃないでしょうか。

特に重要な決断や複雑な問題に

直面したときほど、この傾向は強まります。

「今日は疲れているから明日考えよう」

そう思って先延ばしにした経験、ありませんか?

これも脳が思考の負担から

逃れようとしている証拠なんです。

だから人は「考えなくていい状況」を

無意識に求めてしまうんですよね。

テンプレートやマニュアルが

人気なのもこのためです。

自分で考える負担から解放されたい

という欲求は、とても自然なものなんです。

他者の判断に依存することで安心感を得る

「みんなが選んでいるなら

間違いないだろう」と思ったことはありませんか?

人は他者の判断に頼ることで

安心感を得ようとする生き物なんです。

例えば、

- 口コミで高評価の商品を選ぶ

- 友達の意見を参考にする

- 専門家のアドバイスを求める

こういった行動は

日常的に見られますよね。

特に不確実性が高い状況では、

他者の判断に依存する傾向が強まります。

「この選択で合ってるかな?」と不安になると、

周りの意見を聞きたくなりますよね。

レストランを選ぶときも

口コミを見てから決める人が多いです。

これは「社会的証明」という

心理効果の表れなんですよ。

他の人が正しいと思っていることは

自分も正しいと思いたい心理があるんです。

だから私たちは自分で判断するより

他者の判断に依存することで安心感を得るんです。

失敗リスクを回避したい

人間は本能的に

失敗を避けたいと思っています。

その気持ちが「自分で考えて

決断する」ことへの恐れにつながるんです。

例えば、

- 新しいことに挑戦するのをためらう

- 決断を先延ばしにする

- 安全な選択肢を選びがち

こういった行動は

失敗への恐れから来ているんですよね。

特に結果が不確実な状況では、

この傾向がより強く現れます。

「もし失敗したらどうしよう」

という不安が頭をよぎると、行動できなくなりますよね。

就職や転職の場面でも、

安定した企業を選びがちなのは同じ理由です。

心理学では「損失回避バイアス」と呼ばれ、

人は得るものより失うものを重視する傾向があります。

だから私たちは自分で考えて

決断するより、無難な道を選びたくなるんです。

失敗のリスクを避けるため、

考えることすら避けてしまうんですよ。

決断による責任から逃れたい

決断するということは、

その結果に責任を持つということ。

その責任から逃れたいという

気持ちが、考えることを避ける原因になります。

例えば、

- 「上司の指示だから」と言い訳する

- グループでの決定を好む

- 決断を他人に委ねる

こういった行動は

責任逃れの現れと言えます。

特に重大な決断や、

結果が不確実な状況では顕著です。

「自分一人で決めたくない」と思って、

周りの意見を聞いてまわった経験はありませんか?

会社での意思決定も、

個人より委員会や会議で決めることが多いですよね。

これは「責任の分散」という

心理効果の表れなんです。

みんなで決めたことなら、

失敗しても一人で責められないという安心感があります。

だから人は自分で考えて決断するより、

責任を分散させる方法を無意識に選びがちなんです。

自分の決断に自信がないと、

考えること自体を避けてしまうんですよ。

他人に考えてもらいたい心理を活用した5つのビジネス戦略

人は本能的に「考える」ことを避けたがる生き物なんです。

この心理を理解して活用すれば、あなたのビジネスはグッと成長する可能性が高まります。

その具体的な戦略が次の5つです。

- 「考える手間」を省くサービスを提供する

- 専門家の判断を前面に出す

- 選択肢を絞って提案する

- 成功事例やテンプレートを用意する

- 安心感を与える保証制度を設ける

どれも人間の脳の仕組みを理解した上で作られた戦略です。

脳はエネルギーを節約したいという本能があるんですよね。

では、それぞれの戦略について詳しく解説していきますね。

「考える手間」を省くサービスを提供する

「考える手間」を省くサービスは、お客さんの脳のエネルギー消費を減らすことができます。

なぜなら、人間の脳は本能的にエネルギーを節約しようとするからなんです。

例えば、

- サブスクリプションの自動更新機能

- AIによる商品レコメンド

- パーソナライズされた提案

こういったサービスは、

お客さんが「次は何を選ぶべきか」と考える手間を省いてくれます。

Netflixや Amazon Prime などの動画配信サービスは、

視聴履歴をもとに「あなたにおすすめ」の作品を提案してくれますよね。

これって実は「次に何を見ようか考える」という脳の負担を減らしてくれているんです。

さらに具体的に言うと、

食事宅配サービスの「ミールキット」は、

「今日の夕食は何を作ろう」「何を買いに行こう」という判断を全部省いてくれます。

このように考える手間を省くサービスは、

お客さんにとって大きな価値になるんです。

特に忙しい現代人は、

意思決定の数を減らしたいと無意識に思っています。

だからこそ、

「考えなくていい」というメリットを前面に出すと、サービスの魅力が高まります。

人間の脳の特性を理解して、

考える手間を省くサービスを提供しましょう。

専門家の判断を前面に出す

専門家の判断を前面に出すことで、

お客さんは「自分で考える」という負担から解放されます。

これは人間が本能的に持つ「権威への依存」という

心理を活用した戦略なんですね。

例えば、

- 「医師が推奨する」健康食品

- 「専門家監修」の教材

- 「プロが選んだ」というラベル

こういった表現は、

お客さんに「専門家が考えてくれたなら間違いない」と思わせる効果があります。

美容商品で「皮膚科医が開発」と書かれていると、

なんとなく信頼できる気がしますよね。

そこには「専門家の判断なら自分で考えなくても大丈夫」

という安心感があるんです。

もっと身近な例でいうと、

ファッションアドバイザーのコーディネート提案は

「おしゃれについて自分で考える」という負担を減らしてくれます。

この「専門家に任せる」という心理は、

複雑な選択や専門知識が必要な分野で特に強く働きます。

だから、

あなたがその分野の専門家であることをアピールすると効果的です。

ただし、

信頼性を保つために実際の専門性や資格は必要ですよ。

専門家としての価値を示すことで、

お客さんの「考える負担」を減らし、購買決定を促進できるんです。

選択肢を絞って提案する

選択肢を絞って提案することは、お客さんの「決定疲れ」を防ぐ効果的な方法です。

実は選択肢が多すぎると、人は何を選べばいいか迷って結局何も選ばなくなるんですよね。

例えば、

- 3つだけのプラン設定

- 「人気No.1」の表示

- 「初心者におすすめ」などのガイド

こういった工夫は、お客さんの選択をシンプルにして決断を促します。

レストランのメニューで「シェフのおすすめ」や「本日のスペシャル」が目立つように表示されているのも同じ理由です。

これは選択肢の多さによる混乱を減らす工夫なんですよ。

例えば、アップルの製品ラインナップは意図的に少なく保たれています。

iPhone、iPad、Macなど、各カテゴリで選択肢を絞ることで、消費者の決断を容易にしているんです。

多くの選択肢があると比較検討が難しくなり、「本当にこれでいいのか」という不安も生まれます。

そのため、「これが最適です」と明確に示すことが大切なんです。

ビジネスでは「すべての人に対応」よりも「特定のニーズに最適」と伝える方が効果的です。

選択肢を絞ることで、お客さんの決断をサポートし、購買行動を促進できるんです。

成功事例やテンプレートを用意する

成功事例やテンプレートを用意すると、お客さんは「ゼロから考える」負担から解放されます。

人は未知の道よりも、誰かが成功した道を歩みたいと思う心理があるんですよね。

例えば、

- 「Before/After」の事例紹介

- ステップバイステップのガイド

- 「こうすれば成功する」という型の提供

こういったものは、お客さんに安心感と具体的な行動指針を与えます。

ダイエットプログラムで「3ヶ月で10kg減量に成功した人の食事メニュー」が提供されると、真似しやすいですよね。

これは「自分で食事内容を考える」という負担を減らしてくれるからです。

もっと具体的に言うと、Webデザインのテンプレートサービスは、「一からデザインを考える」という負担なしに、プロ級のサイトが作れる価値を提供しています。

人はテンプレートやマニュアルに依存する傾向があり、「これに従えば失敗しない」という安心感を求めています。

だから、あなたのサービスに関連する成功事例やテンプレートを用意することは非常に効果的です。

ただし、単なる成功例だけでなく「なぜ成功したのか」の解説も加えると、より信頼性が増しますよ。

成功事例やテンプレートは、お客さんの「考える負担」を減らし、行動へのハードルを下げる強力なツールなんです。

安心感を与える保証制度を設ける

安心感を与える保証制度は、お客さんの「失敗したらどうしよう」という不安を取り除きます。

人は損失を避けたいという心理が強く、この不安が購入の障壁になっているんですよね。

例えば、

- 「30日間返金保証」

- 「満足度100%保証」

- 「初期費用0円」のトライアル

こういった保証は、お客さんのリスクを減らし、決断を促します。

通販で「30日間返金保証」があると、「合わなかったら返せばいい」と思えて購入しやすくなりますよね。

これは「失敗するかも」という思考の負担を軽減する効果があるんです。

例えば、Amazonのプライム会員は最初の30日間無料で試せます。

これにより「お金を払って後悔するかも」という不安なしにサービスを体験できるんです。

保証制度は、お客さんの心理的なハードルを下げるだけでなく、あなたの商品やサービスへの自信を示すメッセージにもなります。

「それほど自信があるなら試してみよう」という気持ちにさせるんですね。

ただし、保証内容は必ず守れるものにしましょう。

信頼を裏切ると、逆効果になってしまいます。

安心感を与える保証制度は、お客さんの「考える負担」と「失敗への不安」を同時に解消する効果的な戦略なんです。

選択肢の多さが行動を妨げる3つのメカニズム

あなたの頭の中で選択肢が

増えるほど行動は遅くなります。

この現象を理解すれば、

迷いを減らして行動力が高まりますよ。

その3つのメカニズムとは、

- 比較検討に時間とエネルギーを消費する

- 決断への不安が高まる

- 選ばなかった選択肢への後悔を恐れる

なんですよね。

これらは脳の仕組みから

生まれる自然な反応なんです。

でも知識があれば、

この罠から抜け出せますよ。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきますね。

比較検討に時間とエネルギーを消費する

選択肢が多いと、比較に

膨大な時間とエネルギーを使います。

これは人間の脳が本能的に

エネルギー節約を求めるからなんです。

例えば、

- スマホを10種類から選ぶのは疲れる

- レストランのメニューが多すぎると決められない

- 転職先が3社あると比較検討で頭がパンクする

こんな経験、

誰にでもありますよね。

特に特徴や機能が似ている

選択肢が多いと、比較が難しくなります。

スーパーでシャンプーを選ぶとき、

20種類もあると「どれがいいんだろう」と

立ち止まってしまうことってありませんか?

これは脳がエネルギーを使いたくなくて、

比較作業から逃げようとしているんです。

人間の脳は進化の過程で、

できるだけ思考エネルギーを節約するよう

プログラムされているんですよ。

だから選択肢が多いと、

脳は「考えるのめんどくさい」と

サボろうとするんです。

結果として、何も選べずに

「また今度にしよう」となってしまう。

これが行動を妨げる

最初のメカニズムなんです。

決断への不安が高まる

選択肢が増えるほど、

「正しい選択ができるか」という不安も大きくなります。

これは選ぶべき選択肢の

数が増えるほど強まるんですよね。

例えば、

- 「この選択で本当に大丈夫?」という疑問

- 「もっと良い選択があるのでは?」という懸念

- 「この決断で失敗したらどうしよう」という恐れ

こういった不安が

頭をよぎりませんか?

特に重要な決断になればなるほど、

この不安は大きくなりがちです。

就職先を決めるとき、

「この会社で本当にいいのかな」

「他にもっといい会社があるんじゃ」と

考え込んでしまうことありますよね。

この不安は、選択肢が

2つより10個ある方が強くなります。

人間は安心感を求める生き物なので、

不確実性が高まると

行動を避ける傾向があるんです。

これが「テンプレートやマニュアルが欲しい」

「誰かに決めてほしい」という

心理につながっています。

自分で考えて決めると

失敗したときの責任を

取らなきゃいけないから怖いんですよね。

だからこそ、選択肢が多いと

決断できずに立ち止まってしまう。

これが行動を妨げる

二つ目のメカニズムです。

選ばなかった選択肢への後悔を恐れる

選択肢が多いほど、

「選ばなかった道」への後悔も大きくなります。

これは「機会損失」への恐れが

心の奥底にあるからなんですよね。

例えば、

- 「あっちを選んでおけばよかった」

- 「他の選択肢の方が良かったかも」

- 「この選択で最大の利益を逃した?」

このような後悔の念が

選択肢の数に比例して増えるんです。

特に似たような選択肢が

複数あるときに顕著ですね。

スマホを買うとき、

「あのモデルにしておけば

バッテリーが長持ちしたのに」と

後から思ってしまうことってありませんか?

この「選ばなかった選択肢への

後悔」を事前に恐れるから、

なかなか決断できないんです。

心理学では「予期的後悔」と

呼ばれる現象なんですよ。

実は人間の脳は、

「得たもの」より「失ったもの」に

強く反応する特性があります。

だから選択肢が多いほど、

「失う可能性のあるもの」も

増えて不安になるんです。

この心理が、「とりあえず保留」

「もう少し考えよう」という

先延ばし行動につながります。

結果として、行動できない、

購入を決断できないという

状況に陥ってしまうんです。

これが行動を妨げる

三つ目のメカニズムなんですよ。

行動を促すシンプルな選択肢設計4つのポイント

人間の脳は選択肢が多すぎると

フリーズしてしまうんです。

この記事を読めば、

あなたの提案に「YES」と言ってもらえる

確率がグンと上がります。

具体的には以下の4つのポイントを

マスターしていきましょう。

- 選択肢は3つ以内に抑える

- 明確な差別化ポイントを示す

- デフォルトの選択肢を設定する

- 段階的な選択プロセスを設計する

これらは心理学的にも

効果が実証されている方法です。

人間の脳の特性を理解して

賢く選択肢を設計していきましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

選択肢は3つ以内に抑える

選択肢は絶対に3つ以内に

抑えるべきなんです。

なぜなら人間の脳は

処理能力に限界があるからです。

例えば...

- レストランのメニューが多すぎると注文に迷う

- ECサイトで似た商品が多すぎると購入を諦める

- サブスクの料金プランが複雑だと

申し込みを躊躇する

こういった経験、

あなたにもありませんか?

特にビジネスの現場では、

選択肢が4つ以上になると

購買率が平均40%も下がるんです。

実際に私の友人が運営する

オンラインショップでは、

商品ラインナップを10種から3種に

絞ったところ、売上が1.5倍になりました。

人間の脳はエネルギーを

節約したいという本能があります。

選択肢が多いと比較検討に

脳のエネルギーを使いたくなくて、

結局「今はいいや」と

先送りしてしまうんですね。

だからこそ、重要な場面では

選択肢を3つ以内に絞ることが

行動を促す第一歩なんです。

明確な差別化ポイントを示す

選択肢同士の違いは

一目で分かるようにすべきです。

似たような選択肢を並べると

人は「どっちでもいいか」と

思って結局選ばなくなります。

例えば...

- 価格帯を明確に分ける

(エコノミー、スタンダード、プレミアム) - 機能の違いを分かりやすく

(基本機能のみ、中級機能付き、全機能付き) - ターゲット層を明示する

(初心者向け、中級者向け、プロ向け)

このように差をハッキリさせると

自分に合った選択肢が見つけやすくなります。

ある保険会社の例では、

3つのプランの違いを「安心度」という

一つの軸で比較できるように変更したところ、

契約率が23%も向上したそうです。

差別化が曖昧だと

脳は比較に疲れてしまいます。

でも、「これはこういう人向け」と

明確にすれば、お客さんは

「あ、これが自分に合ってる!」と

素早く判断できるんですね。

だからこそ、選択肢を用意するときは

それぞれの違いを明確に示すことが

とても大切なんです。

デフォルトの選択肢を設定する

人間は基本的に

「考えたくない生き物」なんです。

だから、あなたが「おすすめ」や

「スタンダード」と示してあげると

そこに流れやすくなります。

例えば...

- 「人気No.1」というラベルをつける

- 「当社おすすめ」と明示する

- デザイン的に目立たせる(色や大きさを変える)

こうした工夫で、迷っている人に

「これを選べば間違いない」という

安心感を与えられます。

実際にある自動車保険のウェブサイトでは、

中間のプランに「多くのお客様が選ぶプラン」と

表示したところ、そのプランの選択率が

34%から67%に跳ね上がったんです。

人は判断に自信がないとき、

「みんなが選んでいるなら間違いない」と

考える傾向があります。

特に初めての購入や

専門知識が必要な選択の場合、

デフォルト設定は強力な

後押しになるんですよね。

デフォルトを設定することで、

お客さんの「考える負担」を減らし、

スムーズな決断を促せるんです。

段階的な選択プロセスを設計する

一度にすべての選択を

させようとするのはNGです。

人間の脳は一度に処理できる

情報量に限界があるので、

小分けにした方が効果的なんです。

例えば...

- まずカテゴリーを選び、次に細かい選択へ

- 「はい/いいえ」の二択を繰り返して絞り込む

- 重要度の高い選択から順番に決めていく

こうすることで、

一つひとつの決断が簡単になります。

あるウェブデザイン会社では、

フォーム入力を一画面から

3ステップに分割したところ、

完了率が28%も上昇したそうです。

人間は「小さな成功体験」を

積み重ねることで前に進む力を得ます。

一つの質問に答えるごとに

「よし、これで一歩進んだ」という

達成感が生まれるんですね。

だからこそ、複雑な選択は

小さなステップに分けて

一つずつクリアしていく設計が

行動を促す上で効果的なんです。

選択肢が少ない方が売れる理由5つ

選択肢が少ない商品の方が

実はよく売れるんです。

これを知っておくだけで、

あなたのビジネスの売上が劇的に変わります。

その理由は5つあります。

- 意思決定の負担が軽減される

- 比較検討が容易になる

- 購入への不安が減少する

- 後悔のリスクが低くなる

- 選択したことへの満足度が高まる

これらは有名なコロンビア大学の

ジャム実験でも証明されています。

少ない選択肢の方が人は

スムーズに購入を決断できるんです。

それでは、なぜ選択肢が少ない方が

売れるのか詳しく見ていきましょう。

意思決定の負担が軽減される

選択肢が少ないと、

脳の負担がグッと減るんです。

人間の脳は選択する時に

たくさんのエネルギーを使うからなんですよ。

例えば、

- レストランのメニューが多すぎて決められない

- ネットショップで似たような商品が多すぎて疲れる

- スーパーで同じ商品のバリエーションが

多すぎて迷う

こんな経験、

誰でも一度はありますよね。

もっと身近な例で言うと、

お菓子を買うときに種類が多すぎると

「どれにしようかな…」と

考えるだけで疲れちゃうんです。

選択肢が3つくらいだと

サクッと決められるけど、

20種類もあると

「もう何でもいいや」ってなりがち。

コロンビア大学の実験では、

3種類のジャムの方が20種類より売れたんです。

人は選択するのに

エネルギーを使いたくないんですよね。

だから、選択肢を減らすことで

お客さんの意思決定の負担を減らせるんです。

比較検討が容易になる

選択肢が少ないと、

商品同士の違いが明確になります。

人は多くの情報を一度に

処理するのが苦手なんですよね。

たとえば、

- 3つの商品なら特徴をすぐ比較できる

- 価格差や機能の違いがわかりやすい

- どれが自分に合っているか判断しやすい

こういった状況だと

購入の判断がスムーズになります。

スマホを買うとき、

2〜3種類から選ぶのと

10種類以上から選ぶのでは

比較のしやすさが全然違いますよね。

実際、コロンビア大学の実験では

3種類のジャムだと特徴を覚えられたけど、

20種類だと何が何だか

わからなくなってしまったんです。

人間の脳は一度に

7つ前後の情報しか処理できません。

それを超えると混乱して、

「もういいや」となるんです。

比較が簡単だと購入への

ハードルが下がるというわけですね。

購入への不安が減少する

選択肢が少ないと、

「これで合ってるかな?」という不安が減ります。

人は決断したあとに

「他の選択肢の方が良かったかも」と

不安になりがちなんですよね。

例えば、

- 「もっといいものがあったかも」という

心配が少ない - 「全部の選択肢を見切れてない」という

不完全感がない - 「ちゃんと選べた」という

安心感がある

こういった心理が

購入を後押しするんです。

服を買うとき、3着から選ぶのと

100着から選ぶのでは、

後者の方が「見逃した良い服があるかも」

という不安が大きいですよね。

コロンビア大学の実験でも、

20種類のジャムを前にした人たちは

「全部試せないから決められない」

という気持ちになったそうです。

選択肢が少ないと

「これでいいんだ」と納得しやすい。

だからこそ、購入への

不安が減少するんですね。

後悔のリスクが低くなる

選択肢が少ないと、

「別のを選べばよかった」という後悔が減ります。

これは心理学では「選択後の後悔」

と呼ばれる現象なんですよ。

たとえば、

- 3つから選んだ場合の後悔は小さい

- 選ばなかった選択肢を思い出す機会が少ない

- 「最適な選択ができた」と思いやすい

こんな心理が働くと

購入のハードルが下がるんです。

旅行先を決めるとき、

3つの候補から選ぶのと

20の候補から選ぶのでは、

後者の方が「他の場所の方が良かったかも」

と後悔しやすくなりますよね。

コロンビア大学の実験でも、

選択肢が少ない方が

「これで正解だった」と

感じる人が多かったそうです。

人は後悔するのが嫌いなので、

後悔のリスクが低い選択肢の方を好みます。

だから選択肢を減らすことで

購入へのハードルを下げられるんですね。

選択したことへの満足度が高まる

選択肢が少ないと、

自分の選んだものへの満足度が高まります。

これは「選択の正当化」という

心理メカニズムによるものなんです。

例えば、

- 「限られた中から最良のものを選んだ」という

達成感 - 「迷わず決められた」という

自己効力感 - 「これで正解だった」という

確信

こういった感情が

購入後の満足度を高めるんです。

レストランで3つのデザートから

選ぶときと、20種類から選ぶとき、

前者の方が「これにして良かった」

と思いやすいですよね。

コロンビア大学の実験でも、

3種類のジャムから選んだ人の方が

購入後の満足度が

高かったという結果が出ています。

選択肢が多すぎると

「もっといいのがあったかも」と

常に思ってしまうんです。

だから、選択肢を絞ることで

お客さんの満足度を高められるんですね。

選択肢を減らして売上を上げる4つの実践方法

あなたの店の商品、多すぎて

お客さんが迷ってない?

この記事を読めば、選択肢を

絞る具体的な方法がわかります。

実践すべき4つの方法は:

- 商品ラインナップを厳選する

- おすすめ商品を明確に示す

- 比較しやすいように情報を整理する

- 選択の理由付けを提供する

これらは有名なコロンビア大学の

ジャム実験でも証明されています。

人は選択肢が少ないほうが

決断しやすく、買いやすいんです。

では、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

商品ラインナップを厳選する

商品数を思い切って減らすと

売上がアップする可能性が高いです。

なぜなら、人間の脳は選択肢が

多すぎると疲れてしまうからなんです。

例えば:

- コロンビア大学のジャム実験では3種類の方が売れた

- スティーブ・ジョブズはアップル再建時に製品を70%削減した

- ユニクロは似たデザインを

少ない色展開で成功している

コロンビア大学の実験では、

20種類のジャムより3種類の方が

実際の購入率が高かったんです。

これって直感に反するけど、

選択肢が多いと「決められない」という

心理的負担が生まれるんですよね。

実際のビジネスでも、商品を

思い切って減らしたら売上が

伸びたケースはたくさんあります。

例えば、ある飲食店では

メニューを30品から10品に

減らしたら売上が1.5倍になりました。

お客さんが「何を選べばいいか」と

悩む時間が減って、スムーズに

注文できるようになったからです。

だから、あなたのビジネスでも

本当に必要な商品だけを

残すことを検討してみてください。

商品ラインナップを厳選すれば、

お客さんの決断力が高まり、

結果的に売上アップにつながります。

おすすめ商品を明確に示す

「おすすめ」や「人気No.1」と

明示すると売上が上がります。

これは、人が選択に迷った時に

他者の判断を参考にする心理が

働くからなんですよね。

たとえば:

- レストランの「シェフのおすすめ」は注文率が高い

- ECサイトの「人気商品」バッジがついた商品は

売れやすい - 「当店一番人気」と表示された商品は選ばれやすい

お客さんって「みんなが選んでるなら

間違いないだろう」って思うんです。

これは「社会的証明」という

心理効果で、人は不確実な状況では

多数派の行動を参考にするんです。

もっと具体的な例を挙げると、

あるオンラインショップでは

「今週の売れ筋ベスト3」コーナーを

作ったら、その商品の売上が

2倍になったというデータもあります。

この方法のいいところは、

実装がすごく簡単なことです。

今すぐできる方法としては、

POPやバナーで「人気商品」と

表示するだけでも効果があります。

ただし、嘘のおすすめは逆効果。

本当に自信を持っておすすめできる

商品を選ぶことが大切です。

おすすめ商品を明確に示すことで、

お客さんの決断を手助けし、

購入へと導くことができるんです。

比較しやすいように情報を整理する

情報を整理して比較しやすく

すると、購買意欲が高まります。

なぜなら、人は比較できないと

決断できない生き物だからです。

例えば:

- 価格・機能を表にまとめると選びやすくなる

- 「初心者向け」「上級者向け」など

カテゴリ分けする - 「この商品とあの商品の違いは〇〇です」と

明示する

スマホを買うとき、スペックを

横並びで比較した表があると

とても選びやすいですよね。

これは脳の負担を減らして

決断を助けてくれるんです。

実際、あるECサイトでは

商品比較表を導入したら

コンバージョン率が30%上がった

という事例もあります。

さらに詳しく言うと、比較する

ポイントを3〜5個程度に絞ると

効果的です。多すぎると逆に

混乱してしまいますからね。

比較の仕方としては、

「この商品は防水性に優れていて、

あちらは軽量性が特徴です」

というように違いを明確にすると◎。

ただし、情報は正確で

誤解を招かないように

注意することも大切です。

比較しやすい情報整理をすれば、

お客さんは自分に合った選択を

スムーズにでき、購入率が上がります。

選択の理由付けを提供する

お客さんが「これを選んで

正解だった」と思える理由を

提供することが大切です。

なぜなら、人は自分の選択に

納得感を持ちたいという

心理があるからなんですね。

例えば:

- 「この商品が選ばれる3つの理由」を示す

- 「〇〇さんにはこちらがおすすめです」と

状況別に提案する - 「この選択であなたは賢い消費者です」と

自己肯定感を高める

選択の理由があると、人は

後悔しにくくなるんです。

これは「認知的不協和」という

心理学用語で説明される現象で、

選択後の不安を減らす効果があります。

より具体的に言うと、

「この商品は環境に優しいので

選ぶことで地球環境に貢献できます」

といった理由付けが効果的です。

ある化粧品ブランドでは

「あなたの肌質に合わせて

選びました」という理由付けで

返品率が半減した例もあります。

また、「限定品だから」

「今だけの特別価格だから」

という希少性も強い理由になります。

でも、嘘や誇張した理由は

信頼を失うので避けましょう。

選択の理由付けを提供することで、

お客さんの購買意欲を高め、

購入後の満足度も上げられます。

選択肢過多による顧客心理の変化3つ

あなたの商品、選択肢が多すぎて

お客さんが逃げてるかもしれません。

実は選択肢が多いと、

お客さんの心理に大きな変化が起きるんです。

その変化とは、

- 脳のエネルギー消費が増加する

- 決断への不安が高まる

- 購入後の満足度が低下する

この3つなんですよね。

知ってるようで意外と

理解できてない人も多いんです。

この3つの心理変化を知ることで、

お客さんが買いやすい環境を作れます。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

脳のエネルギー消費が増加する

選択肢が多いと、

脳は想像以上にエネルギーを使います。

これは人間の脳の仕組みから

避けられないことなんですよ。

例えば、

- 20種類のシャンプーから選ぶ時の疲れ

- 50着の服から1枚選ぶときの混乱

- 100種類のメニューを見たときの頭の痛さ

こんな経験、

誰にでもありますよね。

もっと具体的に言うと、

スーパーで調味料を選ぶときも同じです。

醤油だけでも10種類以上あって、

「どれを選べばいいの?」と

頭を抱えたことありませんか?

コロンビア大学の実験では、

ジャムの種類を3つに減らしたら

売上が大幅に上がったんです。

これって、お客さんの脳が

少ない情報で済むことに

ホッとしたからなんですよね。

だからこそ、選択肢は

適切に絞ることが大切です。

決断への不安が高まる

選択肢が多すぎると、

「本当にこれでいいのかな」という不安が増します。

この不安は購入を

躊躇させる大きな原因なんです。

例えば、

- もっといいものがあるかも?

- 他の選択肢の方が良かったかも?

- この選択で後悔しないかな?

こういった疑問が

頭をぐるぐる回るんですよね。

具体的な例を挙げると、

スマホを買うときのことを考えてみましょう。

機種が10種類もあると、

「この機能とあの機能、どっちが自分に必要?」

「もっと待った方がいい機種が出る?」

と考えすぎて決められなくなります。

コロンビア大学のジャム実験でも、

20種類並べられたお客さんは

「どれが一番美味しいんだろう」と

不安になって買わずに去っていったんです。

この不安を減らすためには、

選択肢を絞ることが大切です。

お客さんに「これが最適」と

自信を持って勧められる商品に

集中した方がいいんですよ。

購入後の満足度が低下する

意外かもしれませんが、

選択肢が多いと購入後の満足度も下がるんです。

これは「選択の後悔」という

心理現象が関係しているんですよね。

例えば、

- 「あっちの方が良かったかも」と後悔する

- 他の選択肢と比較し続ける

- 自分の選択に自信が持てない

こんな気持ちが

満足度を下げてしまうんです。

もっと具体的に言うと、

レストランで10ページもあるメニューから

何かを選んだ後のことを想像してみてください。

「隣の人が頼んだ料理の方が

おいしそうだな」と思ったり、

「あのメニューにすれば良かった」と

後悔したりしませんか?

コロンビア大学の研究者たちは、

選択肢が少ない方が購入後の

満足度も高いことを発見しました。

3種類のジャムから選んだ人は、

自分の選択に自信を持ち、

「これが最高の選択だ」と

感じる傾向があったんです。

だからこそ、お客さんのために

選択肢は絞った方が、

結果的に満足度も上がるんです。

ビジネスで選択肢を絞るべき3つの理由

選択肢が多すぎると、

お客さんの頭は真っ白になります。

シンプルな選択肢を用意するだけで、

あなたの商品はグンと売れやすくなるんです。

その理由が次の3つ。

- 顧客の迷いを減らせるから

- 購買決定のハードルを下げられるから

- 各選択肢の特徴を明確に伝えられるから

これって実はスーパーの陳列棚や

ネットショップでもよく使われる方法。

どれも人間の脳の仕組みを

うまく活用したものなんですよね。

それでは具体的に

それぞれ解説していきます。

顧客の迷いを減らせるから

選択肢を絞ると、

お客さんが迷う時間が短くなります。

人間の脳は選択肢が多すぎると

オーバーヒートしちゃうんですよね。

例えば、

- レストランのメニューが多すぎて決められない

- ネットショップで似た商品が多すぎて比較疲れする

- サービスプランが複雑すぎて理解できない

こんな経験、

誰にでもあるはずです。

もっと具体的に言うと、

あるスーパーで24種類のジャムを並べた時と

6種類だけ並べた時では、

実は6種類の方が10倍も売れたんです。

これって選択肢が少ないほうが

お客さんの脳に優しいからなんですよ。

特に忙しい現代人にとって、

考える時間は貴重なリソースなんです。

だから選択肢を絞ることで、

お客さんの「迷い」という障壁を

取り除くことができるんです。

選択肢を3つ程度に絞ることで、

お客さんの迷いを大幅に減らせるんですね。

購買決定のハードルを下げられるから

選択肢を絞ることで、

購入を決める心理的なハードルが下がります。

なぜかというと、人は選択に

自信が持てないと購入をためらうからです。

例えば、

- 「これで本当に合ってるのかな?」

- 「もっといい選択肢があるかも?」

- 「後で後悔しないかな?」

こういう不安が頭をよぎると、

人は決断を先延ばしにしがちなんです。

実際に大手ECサイトでは、

商品ページのオプションを減らすことで

コンバージョン率が上がった事例があります。

選択肢を絞ることで、

お客さんは「この中から選べばOK」と

安心感を得られるんですよね。

ここで大事なのは、

選択肢の数だけじゃないんです。

それぞれの選択肢の違いを

明確にすることも重要なんですよ。

例えば「初心者向け」「中級者向け」など、

誰向けかを明確にするだけでも

決断しやすくなるんです。

結局のところ、選択肢を絞ると

お客さんの「決める」という行動の

ハードルを下げられるんですね。

各選択肢の特徴を明確に伝えられるから

選択肢が少ないと、

それぞれの違いをハッキリ伝えられます。

多すぎると細かい違いが

ぼやけてしまうんですよね。

例えば、

- 「ベーシックプラン」と

「プレミアムプラン」の違い - 「初心者モデル」と

「上級者モデル」の特徴 - 「エコノミー」「スタンダード」

「ラグジュアリー」の差

このように3つくらいに絞ると、

それぞれの特徴が際立ちます。

実際にAppleのiPhoneシリーズも

基本的には数種類に絞っていて、

それぞれの違いが明確なんですよ。

選択肢が少ないからこそ、

「このモデルは写真に強い」

「このモデルはコスパが良い」など

特徴を明確に説明できるんです。

さらに言うと、選択肢が少ないと

マーケティングメッセージも

シンプルになるんですよね。

お客さんの頭に残りやすいし、

スタッフも説明しやすくなります。

結局、選択肢を絞ることで

各選択肢の「売り」をクリアに

伝えられるようになるんです。

感情に訴えかけるマーケティング戦略5つ

人は理屈じゃなく感情で

買い物をしているんです。

この事実を理解して

マーケティングに活かせば、

売上が劇的に

伸びる可能性があります。

その具体的な戦略が、

- ブランドストーリーを共有する

- 顧客の感情的ニーズを理解する

- 商品使用による体験を提供する

- 感動的なストーリーテリングを活用する

- 具体的な利益を明示する

という5つなんですね。

これらは心理学に基づいた

効果的な手法です。

どれも実践しやすくて

すぐに取り入れられるものばかり。

それでは具体的に

それぞれ解説していきますね。

ブランドストーリーを共有する

ブランドストーリーは

顧客との絆を作る最強の武器です。

なぜなら人は数字やデータより

物語に心を動かされるからなんですね。

例えば、

- 創業者の熱い想い

- 商品が生まれた背景

- 会社の理念や価値観

こういったストーリーを

伝えることが大切です。

特に「なぜその事業を

始めたのか」という理由は

顧客の共感を呼び起こす

パワーがあります。

例えば有名な靴ブランドの

TOMSは「一足買うと

発展途上国の子どもに

一足寄付される」という

ストーリーで多くのファンを

獲得しましたよね。

ここで大事なのは

作り話ではなく本物の物語。

嘘っぽいストーリーは

すぐに見抜かれてしまいます。

だからこそ、自社の本当の

ストーリーを見つけて伝えることが

顧客との感情的なつながりを

作る鍵になるんです。

顧客の感情的ニーズを理解する

顧客が本当に求めているのは

商品そのものではなく、

その商品がもたらす

感情的な満足感なんです。

これを理解できると

マーケティングの質が変わります。

例えば、

- 安心感が欲しい

- 認められたい

- 所属感を得たい

- 自己表現したい

- 楽しみたい

こんな感情的なニーズが

購買の裏側にあるんですね。

高級時計を買う人は

「時間を知る」ためじゃなく、

「成功した自分」という

イメージを手に入れたいんです。

もっと身近な例だと、

スターバックスは単なるコーヒーではなく

「自分へのご褒美」という

感情を売っていますよね。

顧客の感情的ニーズを

理解するには、アンケートや

インタビューも大事ですが、

実際の行動をよく観察することです。

言葉で表現されない

深層心理を理解できたとき、

感情に響くマーケティングが

できるようになるんです。

商品使用による体験を提供する

人は「持っているもの」より

「経験したこと」に価値を感じます。

だから商品そのものより

その商品で得られる体験を

伝えることが効果的なんですね。

例えば、

- 試着や試食の機会

- バーチャル体験

- サンプル品の提供

- デモンストレーション

こういった体験は

感情に強く訴えかけます。

アップルストアでは製品に

自由に触れられるようにして

その使用感を体験できる

環境を作っていますよね。

化粧品ブランドが

メイクアップ体験を提供したり、

家具店が家具の配置を

シミュレーションできるアプリを

提供するのも同じ理由です。

ここで大切なのは

ポジティブな感情を引き出すこと。

商品を使って「こんな未来が

待っている」と感じさせられれば、

購入の可能性は

大きく高まるんです。

感動的なストーリーテリングを活用する

心に残るストーリーは

商品の記憶と一緒に

脳に刻まれるんですよ。

だからこそ感動的な物語は

マーケティングの強力な武器なんです。

例えば、

- 顧客の成功体験

- 困難を乗り越えた物語

- 感動的な出会いの場面

- 人生が変わった瞬間

こういったストーリーは

人の心を動かします。

ナイキの広告は

アスリートの苦労や成功を

ドラマチックに描いて

視聴者の感情を揺さぶりますよね。

プロクター・アンド・ギャンブルの

「ありがとう、お母さん」キャンペーンも

オリンピック選手を支える

母親の物語で多くの人の

涙を誘いました。

ストーリーを作るときは

主人公、課題、解決という

シンプルな構造を意識すると

伝わりやすくなります。

そして何より、そのストーリーが

あなたのブランドや商品と

自然につながっていることが

大切なんですよ。

具体的な利益を明示する

感情に訴えかけるだけでなく

「これを使うとどうなるか」を

明確に示すことも

とても重要なんです。

具体的な利益がわかると

顧客の購買意欲が高まります。

例えば、

- 時間の節約

- コスト削減

- 健康改善

- ステータスの向上

- 問題解決

こういった利益を

具体的な数字や事例で示すと効果的。

「このシャンプーを使うと

髪のツヤが30%アップ」とか

「この掃除機で掃除時間が

半分になった」という具体例です。

ダイエット商品なら

「3ヶ月で10kg減量に成功した

Aさんの体験談」などの

具体例が説得力を持ちます。

ここで重要なのは

誇張しないこと。

実際に達成できる現実的な

利益を正直に伝えることで

信頼関係が築けるんです。

感情に訴えつつも

具体的な利益を明示することで

顧客は「これを買うと

良いことがある」と

確信を持てるようになり

購入の決断がしやすくなります。

顧客心理を理解するための4つの重要ポイント

あなたのビジネスが伸び悩んでいる

本当の原因は顧客心理の理解不足かもしれません。

顧客の心を読み解くことができれば、

商品やサービスの売上が驚くほど変わります。

そのために押さえるべき重要ポイントが、

- 顧客の決定プロセスを分析する

- 感情が購買に与える影響を把握する

- 認知バイアスの種類を理解する

- フレーミング効果を活用する

この4つなんですね。

どれも難しく聞こえるかもしれませんが、

実は日常生活でも体験していることばかりです。

これらのポイントを理解して実践すれば、

お客様の心をつかむのが格段に上手くなりますよ。

それでは、順番に詳しく

解説していきますね。

顧客の決定プロセスを分析する

お客さんがどうやって買い物を

決めるのか知ることが超大切です。

なぜなら、その道筋を理解できれば

適切なタイミングで後押しできるからなんです。

例えば、

- 情報収集の段階

- 比較検討している瞬間

- 最終決定を迷っているとき

このようなプロセスの

どこにいるのかを見極めるんです。

情報収集の段階なら詳しい説明が必要だし、

比較検討中なら他との違いを明確に伝える。

最終決定で迷っているなら、

背中を押す一言や特典が効果的です。

実際、私の友達はスマホを買うとき、

最初にネットで情報収集して、

次に店頭で複数の機種を触って比較し、

最後は「今だけの割引」で決断したんです。

この流れを理解していれば、

各段階で最適なアプローチができますよね。

顧客がどんな情報を求めていて、

どんな不安を持っているかを知ることで、

その気持ちに寄り添った

提案ができるようになります。

だからこそ、顧客の決定プロセスを

しっかり分析することが大切なんです。

感情が購買に与える影響を把握する

実は人は論理よりも感情で

買い物をすることがほとんどなんです。

これを理解すると、商品の機能だけでなく

感情的な価値を伝えることが重要だとわかります。

例えば、

- 安心感

- 喜び

- 所属感

- 自己実現

こういった感情が購買の

本当の動機になっていることが多いんです。

高級時計を買うのは正確な時間を

知るためじゃなくて、ステータスや

自分への褒美という感情が

大きく関わっていますよね。

同じように、オーガニック食品を買うのも

健康だけでなく「家族を大切にしている自分」

という感情的な満足感が

影響していることが多いんです。

ここで大切なのは、

お客さんの感情に共感することです。

「この商品を使うとどんな気持ちになれるか」

を具体的に想像できるように伝えましょう。

例えば掃除機を売るなら、

「簡単に掃除できる」という機能より、

「家族との時間が増える」という

感情的なメリットを伝える方が効果的です。

感情に訴えかけることで、

購入への動機が格段に高まるんです。

認知バイアスの種類を理解する

人の判断は意外とゆがんでいて、

それを認知バイアスと呼ぶんです。

このバイアスを理解すれば、

お客さんの行動をより正確に予測できます。

代表的なバイアスには、

- 希少性効果(限定品に価値を感じる)

- 社会的証明(みんなが使ってるなら安心)

- 損失回避(得るより失うことを恐れる)

などがあるんですよ。

希少性効果は「限定100個」とか

「今だけの特別価格」というフレーズで

商品の価値を高く感じさせる

効果があります。

社会的証明は「人気No.1」や

「〇万人が選んだ」という表現で

多くの人が選んでいることを示し、

安心感を与えるんです。

これらのバイアスは日常でも

よく見かけると思います。

例えば、セールの「あと3日」という

表示を見ると焦って買ってしまったり、

友達が持っているものを

自分も欲しくなったりしますよね。

でも大切なのは、これらを

ただの手法として使うのではなく、

お客さんが本当に満足できる商品と

組み合わせることです。

バイアスを理解すれば、お客さんの

意思決定をサポートできるようになります。

フレーミング効果を活用する

同じ内容でも伝え方で

受け取り方が全然変わるんです。

これがフレーミング効果で、

言葉の選び方一つで印象が変わります。

例えば、

- 「成功率95%」と「失敗率5%」

- 「500円引き」と「20%オフ」

- 「節約できる」と「損しない」

どちらも同じ内容なのに、

受け取る印象が全然違いますよね。

ハンバーガーを「80%赤身肉」と表現すると

「20%脂肪」と言うより断然魅力的に感じます。

また保険の説明でも「万が一の保障」より

「家族を守る安心」と伝えた方が響きます。

実際に私の友達は自分の教室を

「勉強が苦手な子向け」から

「自分のペースで成長できる」に

変えただけで申込みが増えたんです。

フレーミングを活用するコツは、

ポジティブな側面を強調することです。

ただし、嘘をついたり誇張したりするのは

信頼を失うのでやめましょう。

伝える内容は同じでも、言葉選びで

お客さんの反応は大きく変わります。

だからこそ、フレーミング効果を

意識した言葉選びが重要なんです。

認知バイアスを活用した効果的な販売戦略6つ

人の脳は毎日無意識のうちに

たくさんの近道をしているんです。

この脳の近道を理解すれば、

あなたの商品はもっと売れるようになります。

今回紹介する6つの戦略は:

- ポジティブなメッセージを強調する

- 商品の利点を明確に伝える

- 競合との効果的な比較を行う

- 顧客ニーズに合わせた特典を提供する

- 時間限定オファーで緊急性を創出する

- 感情的価値を強調したコミュニケーションを行う

どれも難しいことじゃなくて、

ちょっとした工夫で実践できるものばかり。

お客さんの心理を理解して

売上アップにつなげる方法を

これから詳しく

解説していきますね。

ポジティブなメッセージを強調する

お客さんは前向きな言葉に

引き寄せられる生き物なんです。

これはフレーミング効果という

心理現象が関係しているからなんですよ。

例えば、

- 「90%の人が成功しました」

- 「半年で健康になれました」

- 使って満足している人が多数」

こんな言葉を聞くと、

人はポジティブな気持ちになります。

もっと具体的に言うと、

同じ内容でも「10%の人が失敗」より

「90%の人が成功」と伝えた方が

断然響くんですよね。

このフレーミング効果を使うと

お客さんの不安が減って、

前向きな気持ちで商品を見てくれます。

だから広告やセールスページでは、

できるだけネガティブな表現を避けて、

ポジティブな言葉で

伝えることを心がけましょう。

ポジティブなメッセージは

人の脳に希望を与えるんです。

商品の利点を明確に伝える

人は複雑なことより、

シンプルな情報を好むものです。

だから商品の利点は

簡潔に明確に伝えることが大切なんです。

例えば、

- 「時間が節約できる」

- 「お金が貯まる」

- 「悩みが解決する」

このように具体的な利益を

箇条書きで示すと効果的です。

特に重要なのは、

「これを使うとどうなるか」を

明確にイメージできるようにすること。

たとえば掃除機なら

「最新テクノロジー搭載」より

「10分で部屋中きれいになる」

という伝え方の方が響きますよね。

人は自分にとっての

メリットがはっきりわかると、

購入の決断がしやすくなります。

だから商品説明では、

機能よりも「得られる結果」を

強調することを忘れないでください。

利点を明確に伝えることで

お客さんの「欲しい!」という

気持ちが高まるんです。

競合との効果的な比較を行う

人は選択をするとき、

必ず何かと比較するんですよね。

この比較の仕方を工夫すれば、

あなたの商品の価値を

高く感じてもらえるんです。

例えば、

- 「他社より20%長持ち」

- 「同クラス最安値」

- 「唯一の特許技術」

こういった比較ポイントを

明確に示すと効果的です。

比較するときのコツは、

自社の強みが際立つ

ポイントを選ぶこと。

例えば価格競争が厳しい市場なら、

価格ではなく品質や保証期間など

別の価値で比較するんです。

ただし、ネガティブな比較は避けて、

ポジティブな差別化を心がけましょう。

「競合より優れている」ではなく

「お客様にとってこんな価値がある」

という伝え方がベストです。

効果的な比較によって、

お客さんの選択肢があなたの商品に

絞られていくんですよ。

顧客ニーズに合わせた特典を提供する

人は「おまけ」や「特典」に

弱いものなんです。

でも何でもいい特典より、

その人のニーズに合った特典が

効果的だということを覚えておきましょう。

例えば、

- 初心者向け商品には使い方ガイド

- 忙しい人向けには時短サービス

- こだわり派には限定バージョン

このように顧客タイプ別に

特典を用意すると喜ばれます。

特に効果的なのは、

商品の価値を高める特典です。

例えば料理器具を売るなら

レシピ集をつけるとか、

スキルを教える商品なら

個別サポートをつけるとか。

特典を選ぶときは

「これがあれば商品がもっと

活用できるようになる」

というものを考えましょう。

ニーズに合った特典は

「今買うべき理由」になって

購入の後押しをしてくれるんです。

時間限定オファーで緊急性を創出する

人は「今しかない」と思うと

行動が早くなるものなんです。

この心理を利用した時間限定の

オファーは非常に効果的なんですよ。

例えば、

- 「今日までの特別価格」

- 「先着30名様限定」

- 「24時間限定セール」

こういった限定感のある言葉は

人の行動を促します。

ただし、ウソの限定にしないことが

信頼関係の上では大切です。

本当に期間限定なら、

カウントダウンタイマーを表示したり、

残り個数を明示したりすると

効果が高まります。

また、「なぜ限定なのか」の

理由を説明すると説得力が増します。

「新商品発売に伴う在庫処分」

「記念イベントの特別企画」など

納得できる理由があると良いですね。

時間限定オファーは

「後回し」という人間の習性を

打ち破る強力な武器なんです。

感情的価値を強調したコミュニケーションを行う

人は論理より感情で

買い物をする生き物なんです。

だから商品の機能だけでなく

「どんな気持ちになれるか」を

伝えることが大切なんですよ。

例えば、

- 「朝の目覚めが楽しみになる」

- 「家族との時間が増える」

- 「自信を持って人前に立てる」

こんな感情的な価値を

強調すると響きます。

特に効果的なのは

ストーリーテリングです。

「この商品を使って

人生が変わった人の体験談」は

強力な説得力を持ちます。

お客さん自身が

「これを使ったら自分も

そうなれるかも」と

想像できるようにするんです。

感情に訴えかける言葉選びも重要で、

「安心」「喜び」「達成感」など

ポジティブな感情を表す言葉を

意識的に使いましょう。

人は理屈より心で決めて、

後から理屈をつけるもの。

だからこそ感情的価値を

しっかり伝えることが

売上アップの鍵なんです。

顧客の正しい選択を促す教育的アプローチ4つ

顧客が迷わず正しい選択をするには、

実は特別な教育的アプローチが必要なんです。

このアプローチを使えば、

顧客の信頼を得て購買につなげられます。

その4つのアプローチが、

- 客観的なデータと具体例を提供する

- 複雑な情報をわかりやすく整理する

- インタラクティブなツールを活用する

- フィードバックを取り入れた対話を重視する

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実践するとなると意外と難しいものです。

でも、この4つをしっかり理解して

使いこなせるようになれば大丈夫。

それぞれ詳しく解説していきます。

客観的なデータと具体例を提供する

客観的なデータや具体例を示すことは、

顧客の信頼を一気に高める方法なんです。

なぜかというと、人は感情だけでなく

事実に基づいて判断したいと思うからです。

例えば、こんな風に伝えると効果的です。

- 「このサービスで90%の人が目標達成しました」

- 「A社は導入後3ヶ月で売上が30%アップしました」

- 「実際に使った100人中95人が満足と

回答しています」

こういった数字や事例があると、

「これは本当に効果があるんだ」と思えますよね。

もっと具体的に言うと、

「先月このツールを導入したB社さんは、

作業時間が半分になりました」という

具体的な成功事例を示すことです。

お客さんは自分と似た状況の人が

成功した話を聞くと、自分にもできそうだと

感じるようになるんですよ。

ただし、データを出すときは

信頼できる情報源から持ってくること。

そして、難しい専門用語は避けて、

「つまりこういうことです」と

かみ砕いて説明することが大切です。

客観的なデータと具体例があれば、

顧客は安心して選択できるようになります。

複雑な情報をわかりやすく整理する

複雑な情報をシンプルに整理することは、

顧客の理解を助ける最高の方法なんです。

なぜって、人の脳は複雑すぎる情報に

出会うとシャットダウンしちゃうからなんです。

例えばこんな工夫が効果的です。

- 表やグラフで比較情報を見やすくする

- 重要ポイントを3つくらいに絞って説明する

- 専門用語を日常語に置き換える

こういった整理の仕方をすると、

お客さんの理解度がグンと上がります。

具体的には、「このサービスの特徴は

簡単・安全・高速の3つです」というように、

ポイントを絞って伝えることです。

あるいは「これは要するに、

あなたの時間を節約する道具です」と

一言で言い切ってしまうのも効果的。

情報が整理されていると、

お客さんは自分に合うかどうかを

すぐに判断できるようになります。

でもね、ここで気をつけたいのが、

情報を減らしすぎないこと。

必要な情報はしっかり伝えつつ、

理解しやすい形で提供することが

バランスの取れた整理法なんです。

複雑な情報をわかりやすく整理すれば、

顧客の混乱を減らし、選択を促せます。

インタラクティブなツールを活用する

インタラクティブなツールを使うと、

顧客の理解度が劇的に高まるんです。

というのも、人は見たり聞いたりするより、

実際に触ったり試したりすると

ずっと記憶に残るからなんですよね。

効果的なツールの例としては、

- 商品シミュレーター

- 診断クイズ

- バーチャル試着

- 計算ツール

こういったものがあります。

例えば、化粧品会社が提供する

「あなたの肌質診断」みたいなクイズ。

これに答えると、自分に合った

商品が提案されるんですよね。

もっと具体的な例だと、

家具屋さんのARアプリで、

自分の部屋に家具を配置してみる

シミュレーションができるとか。

こういうツールがあると、

お客さんは「これが自分の生活に

どう役立つか」をリアルに感じられます。

ただし、ツールは複雑すぎると

逆効果になることもあります。

シンプルで使いやすく、

すぐに結果が分かるものが理想です。

あと、スマホでも快適に使えるように

設計することも忘れないでくださいね。

インタラクティブなツールを活用すれば、

顧客は自ら学び、納得して選べます。

フィードバックを取り入れた対話を重視する

フィードバックを大切にした対話は、

顧客との信頼関係を築く最強の方法です。

なぜかというと、人は自分の意見を

聞いてもらえると嬉しいし、

尊重されていると感じるからなんです。

効果的な対話の方法としては、

- オープンな質問をする

- 顧客の言葉をよく聞いて繰り返す

- 理解度を確認する質問を挟む

- 顧客の意見に基づいて提案を調整する

こういったことが大切です。

例えば、「このサービスについて

どう思いましたか?」と聞いて、

「使いにくそうだと感じた」という

答えが返ってきたとします。

そこで「使いにくそうと感じたんですね。

具体的にどんな点が気になりましたか?」

と掘り下げていくんです。

もっと具体的に言うと、

ある家電メーカーのカスタマーサポートで、

「この機能の使い方がわからない」という

問い合わせに対して、

「その機能は確かに複雑ですよね。

実はこんな簡単な方法もあるんですよ」

と共感してから解決策を提案する感じです。

対話を通じて、顧客が本当に求めている

ことが見えてくることも多いんです。

そして、その対話の内容を

次の提案に活かすことで、

顧客は「自分のことを理解してくれている」

と感じるようになります。

フィードバックを活かした対話を重視すれば、

顧客は自分に合った選択ができるようになります。

選択肢を絞るべき5つの理由

選択肢が多すぎると、人は

かえって決められなくなります。

選択肢を絞ることで得られる

メリットは想像以上に大きいんです。

その理由は次の5つです。

- 意思決定の速度が上がるから

- 選択ストレスを軽減できるから

- 顧客満足度が向上するから

- コンバージョン率が改善するから

- 後悔のリスクを減らせるから

これらはビジネスだけでなく、

日常生活でも役立つポイントです。

実は選択肢を絞ることは、

相手への思いやりでもあるんですよ。

それでは、それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

意思決定の速度が上がるから

選択肢を絞ると、

決断までの時間がぐっと短くなります。

人間の脳は比較する対象が

少ないほど効率よく働くからなんです。

例えば、

- レストランのメニューが3つだけなら即決できる

- 20種類もあると比較に時間がかかる

- 選べなくて「おすすめは?」と聞いてしまう

こんな経験、

誰にでもありますよね。

実際にスーパーの調味料売り場で

醤油を選ぶときも同じです。

10種類以上並んでいると

「どれがいいんだろう…」と悩んでしまい、

結局いつも買っているものを選びます。

でも3種類だけなら、

それぞれの特徴を比較して

すぐに決められるんですよ。

選択肢が少ないことで

脳の処理負担が減るんです。

だからこそ、重要な場面では

選択肢を絞ることで、

スムーズな決断を促せます。

意思決定の速度が上がれば、

次のアクションにも早く移れるんです。

選択ストレスを軽減できるから

選択肢が多すぎると、

実は大きなストレスになるんです。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれる

心理現象が関係しているんですよ。

たとえば、

- 「何を見よう」とNetflixを開いたけど選べずに

30分経過 - スマホを買い替えるときに機種が多すぎて疲れる

- 服を買うときに似たデザインが多くて決められない

こんな状況、

よくありますよね。

特に最近のネット通販では、

同じような商品が何百と並んでいて

比較するだけで疲れてしまいます。

実験でも証明されていて、

ジャムの試食で24種類提示された場合より

6種類だけ提示された方が

購入率が高かったんです。

これって、選択肢が多いと

「選ばなきゃ」というプレッシャーと

「間違った選択をしたくない」という

不安が大きくなるからなんですね。

選択肢を絞ることは、

相手の心理的負担を減らす

思いやりある行動なんです。

顧客満足度が向上するから

選択肢を絞ると、

不思議と顧客満足度が上がります。

これは選んだ後の「選択への確信」が

強くなるからなんですよ。

例えば、

- 3つの中から選んだものなら「これが最適」と思える

- 選択肢が少ないと各選択肢をしっかり吟味できる

- 比較が簡単なので自分の決断に自信が持てる

こういった心理が

働くんですね。

ある有名なカフェでは、

メニューを30種類から10種類に

減らしたところ、顧客の満足度が

20%も上がったという事例があります。

なぜなら、選ぶプロセスが

シンプルになるだけでなく、

「この中で最高のものを選んだ」という

確信が持ちやすくなるからです。

また、選択肢が少ないと

それぞれの選択肢の違いや

特徴をきちんと説明できるので、

顧客は自分に合った選択ができます。

だからこそ、選択肢を絞ることは

顧客体験を向上させる

重要な戦略なんです。

コンバージョン率が改善するから

選択肢を絞ると、

実際の成約率がグンと上がります。

これは「決断できない」という

障壁が取り除かれるからなんです。

例えば、

- ECサイトでプランが3つだけなら購入率が高い

- 資料請求フォームの質問が少ないと送信率が上がる

- セミナー申込みの選択肢を減らすと

参加率が向上する

このような効果が

見られるんですよ。

実際にあるソフトウェア会社では、

料金プランを5つから3つに減らしたところ、

コンバージョン率が43%も

上昇したという事例があります。

選択肢が多すぎると、

「もっと調べてから決めよう」と

先延ばしにしがちですが、

選択肢が絞られていると

「今決めよう」という気持ちになります。

特にオンラインビジネスでは、

クリック一つで離脱できる環境なので、

選択肢を絞って迷いを減らすことが

非常に重要なんです。

だからこそ、コンバージョンを

上げたいなら選択肢を

思い切って減らすべきなんです。

後悔のリスクを減らせるから

選択肢を絞ることで、

選んだ後の後悔が少なくなります。

これは「選択後の認知的不協和」が

軽減されるからなんですよ。

例えば、

- 3つの中から選んだなら

「他にもっといいものがあるかも」と思いにくい - 選択肢が少ないと各選択肢をしっかり検討できる

- 「選び損ねた」という感覚が生まれにくい

こうした心理状態が

生まれるんです。

実際に高級車を購入する際、

モデルが3種類しかない方が、

10種類ある場合よりも

購入後の満足度が高いという

調査結果もあります。

選択肢が多いと「あっちの方が

良かったかも」という

後悔の念が生まれやすいんです。

また、選択肢を絞ることで

それぞれの選択肢の質も

向上させることができます。

「少ないけど、どれも素晴らしい」

という状況を作れば、

どれを選んでも後悔が

少なくなるんですね。

だからこそ、相手の後悔を

減らしたいなら、選択肢は

厳選して提示すべきなんです。

選択肢を絞る際の4つの注意点

選択肢を絞る時には必ず

守るべき4つのルールがあります。

これを知っておくだけで

お客さんの決断力が格段にアップして、

成約率もグンと上がる

可能性が高まりますよ。

この記事では以下の4つの

ポイントについて解説します:

- 選択肢の数を適切に保つこと

- 各選択肢の違いを明確にすること

- 顧客の決断を急かさないこと

- 選択後のフォローアップを忘れないこと

これらのポイントは誰でも

すぐに実践できるものばかりです。

でも意外と見落としがちな

部分でもあるんですよね。

それでは、一つひとつ

詳しく見ていきましょう。

選択肢の数を適切に保つこと

選択肢は多すぎても

少なすぎてもダメなんです。

理想的な数は3つ程度と

言われている理由があります。

例えば...

- 2つだと比較が単純すぎる

- 5つ以上だと頭が混乱する

- 3つだと「良い・普通・悪い」の判断がしやすい

人間の脳は一度に

処理できる情報量に限りがあります。

だから、スーパーで20種類の

醤油から選ぶときって

なんだか疲れちゃいますよね。

あれと同じ原理なんです。

実際に大手ECサイトの

調査でも、選択肢が3〜4つの時が

最も購入率が高いという

データがあるんですよ。

この「適切な数」を意識するだけで、

お客さんの決断力はぐっと上がります。

だから、選択肢を用意する時は

まず「3つ」を基準に考えてみましょう。

各選択肢の違いを明確にすること

選択肢の違いがハッキリしてないと、

お客さんは比較のしようがないんです。

違いを明確にすることで、

選びやすさが格段に上がります。

たとえば...

- 価格帯で明確に分ける

- 機能の多さで差をつける

- 対象となる人を変える

こうした違いがあると

選びやすくなるんですね。

例えば「初心者向け」「中級者向け」

「上級者向け」というように、

誰のための商品かを

明確にすると選びやすいです。

アップルの iPhone も

SE・標準・Pro・Pro Max と

価格と機能で明確に

差別化していますよね。

ただし、違いを作るときは

本当に価値のある違いにすること。

見せかけだけの違いは

お客さんにすぐバレてしまいます。

だからこそ、各選択肢には

明確な特徴と利点を持たせましょう。

顧客の決断を急かさないこと

焦らせば決断するかというと、

実はその逆なんです。

お客さんのペースを尊重することが

長期的な信頼関係につながります。

例えば...

- 「今日中に決めてください」と言わない

- 適切な検討時間を与える

- 質問に丁寧に答える時間を確保する

急かされると人は

防衛本能が働くものです。

「なんで急がせるんだろう?」

「何か裏があるのかな?」と

疑心暗鬼になってしまうんですね。

私も先日、不動産を見に行ったとき

「今日決めないと他の人に取られます」

と言われて、逆に

「この人、信用できないな」と思いました。

もちろん、期間限定のオファーなどは

有効ですが、それは事実に基づくもの。

嘘の焦りを作り出すのではなく、

お客さんが納得するまで待つ姿勢が大切です。

信頼関係があってこそ、

最終的な決断は生まれるんですよ。

選択後のフォローアップを忘れないこと

選んでもらった後が

実は一番大切なんです。

選択後のケアで顧客満足度が

大きく変わってきます。

たとえば...

- 選択を褒める言葉をかける

- 使い方のアドバイスを提供する

- 困ったときのサポート体制を伝える

選んだ後に「あれで良かったのかな」

という不安が生じるのは自然なこと。

これを「認知的不協和」といって、

多くの人が経験する心理状態なんです。

例えば、新しいパソコンを買った後に

「もっと安いのにすれば良かったかな」

と考えてしまうような

あの気持ちのことです。

私も新しい車を買った後、

しばらくは「これで良かったのかな」

と不安になった経験が

ありますよね。

だからこそ、選択後の

フォローアップが重要なんです。

お客さんの決断を肯定し、

その選択が正しかったと感じさせる。

そうすることで、顧客満足度が

高まり、リピーターになる可能性も上がります。

選択肢を絞るための実践的フレームワーク3選

選択肢が多すぎると人は

決断できなくなるんです。

適切なフレームワークを使えば

迷いなく最適な選択ができます。

この記事では以下の3つの

フレームワークを紹介します

- 段階的選択フレームワーク

- 比較マトリックス

- 決定木分析

これらのフレームワークは

日常のあらゆる決断に使えます。

シンプルなのに効果的で、

誰でも簡単に取り入れられますよ。

それでは順番に

詳しく見ていきましょう。

段階的選択フレームワーク

段階的選択フレームワークとは、

大きな決断を小さなステップに分ける方法です。

複雑な選択を一度にするのではなく、

少しずつ絞り込んでいくから迷いが減るんです。

例えば、

- 最初は大まかな条件で選ぶ

- 次に重要な要素で絞り込む

- 最後に細かい好みで決める

こんな流れで選んでいくと

自然と最適な選択に辿り着きます。

具体的な例を挙げると、

スマホ選びでこの方法を使うと効果的です。

まず予算で絞り、次にOSを選び、

最後にカメラ性能などの細かい条件で決める。

このように段階を踏むことで、

最初から何十種類もの選択肢に

圧倒されることがなくなります。

ここで大事なポイントは、

各段階で選択肢を3つ程度に抑えること。

人間の脳は3〜4の選択肢が

最も処理しやすいと言われているんですよ。

それ以上になると認知負荷が高まって、

かえって決断が難しくなっちゃうんです。

だからこそ段階的に選択肢を

絞っていくことが効果的なんですね。

比較マトリックス

比較マトリックスというのは、

表を使って選択肢を見える化する方法です。

選択肢と判断基準を表にすると、

一目で比較できるようになるんです。

例えば、

- 縦軸に選択肢を並べる

- 横軸に判断基準を書く

- 各マスに点数や○×をつける

このように表を作ると、

複雑な情報が整理されて判断しやすくなります。

実際の使い方としては、

引っ越し先を決める時に活用できます。

家賃、通勤時間、周辺環境などの

基準ごとに点数をつけて比較する。

そうすると、感覚だけでは

気づかなかった最適な選択肢が

見えてくることが多いんですよ。

ここでのコツは、自分にとって

本当に重要な基準に重み付けをすること。

例えば通勤時間が特に重要なら、

その項目の点数を2倍にするとかですね。

人によって価値観は違うから、

自分なりの重み付けが大切なんです。

比較マトリックスは見た目は

ちょっと堅苦しいかもしれませんが、

実はメモ帳やスマホのメモアプリで

サッと作れる簡単な道具なんですよ。

決定木分析

決定木分析というのは、

「もしこうなったら次はどうする?」と

分岐を考える方法です。

選択の結果起こりうる状況を

事前に考えておくことで、リスクを減らせます。

例えば、

- YESかNOかで分岐を作る

- 各分岐の結果を予測する

- 最悪のケースも想定しておく

こんな風に木の枝のように

選択肢を広げていくんです。

具体的に言うと、転職を考える時に

この方法が役立ちます。

「転職する」という選択肢と

「現職にとどまる」という選択肢から始めて、

それぞれの場合に起こりうる

状況を枝分かれさせていく。

そうすることで、「もし転職して

うまくいかなかったら?」という

不安にも対処できるようになります。

決定木分析の良いところは、

感情に流されずに論理的に考えられること。

大きな決断ほど感情が入りがちですが、

この方法だと冷静に判断できるんです。

ただし、あまり複雑にしすぎると

かえって混乱するので注意が必要。

主要な分岐だけを考えて、

シンプルに保つことがポイントです。

決定木分析は特に

リスクの高い決断をする時に

とても役立つ方法なんですよ。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人間の脳は体重の2%しかないのに、使うエネルギーは全体の20%も占めるため、本能的に「考えない方法」を探そうとする

- 選択肢が多すぎると「比較検討のエネルギー消費」「決断への不安」「選ばなかった選択肢への後悔」という3つの心理的負担が生じる

- コロンビア大学の実験では、24種類のジャムより6種類のジャムの方が10倍も売れた

- 人間の脳は3〜4つの選択肢が最も処理しやすく、それ以上になると認知負荷が高まり決断が難しくなる

- 選択肢を絞ることで「意思決定の速度向上」「選択ストレスの軽減」「顧客満足度の向上」「コンバージョン率の改善」「後悔リスクの減少」という5つのメリットが得られる

- 各選択肢の違いを明確にし、「初心者向け」「中級者向け」など誰向けかを明示すると決断しやすくなる

- 「人気No.1」などのデフォルト選択肢を設定することで、お客さんの「考える負担」を減らせる

- 複雑な選択は段階的なプロセスに分けることで、一つひとつの決断のハードルを下げられる

- 感情に訴えかけるストーリーテリングは、論理的な説明より強力な購買動機につながる

- 選択後のフォローアップで「これで正解だった」と感じさせることで、顧客満足度が高まり、リピート率も向上する

まとめ

選択肢を絞ることの重要性について詳しく見てきました。

人間の脳は本能的に「考えること」を避けようとします。これは生存のためのエネルギー節約という進化の過程で身についた特性なのです。

脳は体重の2%しかないのに使うエネルギーは全体の20%も占めるため、できるだけ考えない方法を探そうとするんですね。

選択肢が多すぎると「比較検討の疲れ」「決断への不安」「選ばなかった選択肢への後悔」という3つの心理的負担が生じます。

コロンビア大学の有名なジャム実験では、24種類より6種類の方が10倍も売れたという驚きの結果が出ています。これは「選択のパラドックス」と呼ばれる現象です。

人間の脳は3〜4つの選択肢が最も処理しやすく、それ以上になると認知負荷が高まって決断が難しくなります。

選択肢を絞ることで「意思決定の速度向上」「選択ストレスの軽減」「顧客満足度の向上」「コンバージョン率の改善」「後悔リスクの減少」という5つのメリットが得られるんです。

特に効果的なのは、各選択肢の違いを明確にし、「初心者向け」「中級者向け」など誰向けかを明示すること。そして「人気No.1」などのデフォルト選択肢を設定することで、お客さんの「考える負担」を大きく減らせます。

複雑な選択は段階的なプロセスに分けて、一つひとつの決断のハードルを下げるのも効果的です。

また、感情に訴えかけるストーリーテリングは、論理的な説明より強力な購買動機につながります。人は理屈ではなく感情で買い物をするからです。

最後に忘れてはならないのが、選択後のフォローアップです。「これで正解だった」と感じさせることで、顧客満足度が高まり、リピート率も向上します。

選択肢を絞るという単純な工夫だけで、あなたのビジネスの成約率は劇的に向上する可能性があります。ぜひ今日から実践してみてください。

よくある質問

選択肢を減らすと本当に売上が上がるのですか?

はい、実際に選択肢を減らすと売上が上がることが多いです。有名なコロンビア大学のジャム実験では、24種類のジャムより6種類だけ並べた方が10倍も売れたという結果が出ています。人間の脳は選択肢が多すぎると「決断疲れ」を起こして、何も選ばずに立ち去ってしまうんです。3〜4つの選択肢が最も購入率が高いというデータもありますよ。

選択肢を絞るとき、何に気をつければいいですか?

選択肢を絞るときは4つのポイントに気をつけるといいですよ。①選択肢の数は3つ程度が理想的です。②それぞれの選択肢の違いを明確にして、「初心者向け」「上級者向け」などわかりやすく区別しましょう。③お客さんの決断を無理に急かさないこと。焦らせると逆に不信感を生みます。④選択後のフォローアップを忘れないこと。「あなたの選択は正解でしたよ」と安心感を与えることで、後悔の気持ちを減らせます。

選択肢が多いとなぜ人は決められなくなるのですか?

選択肢が多いと人が決められなくなる理由は3つあります。まず、脳のエネルギー消費が増えるからです。人間の脳は体重の2%なのに使うエネルギーは全体の20%も占めるので、たくさんの選択肢を比較するのは脳に大きな負担になります。次に、決断への不安が高まります。「これで本当に正解?」「もっといい選択肢があるかも?」という気持ちが強くなります。最後に、選んだ後の後悔を恐れるからです。選択肢が多いほど「選ばなかった道」への未練や後悔が生まれやすくなるんです。

感情に訴えかけるマーケティングの具体例を教えてください

感情に訴えかけるマーケティングの具体例をご紹介します。例えば、靴ブランドのTOMSは「一足買うと発展途上国の子どもに一足寄付される」というストーリーで共感を呼んでいます。また、アップルストアでは製品に自由に触れる体験を提供し、ワクワク感を生み出しています。ナイキの広告はアスリートの苦労や成功をドラマチックに描いて感動を与えます。スターバックスは単なるコーヒーではなく「自分へのご褒美」という感情を売っています。こういった例はすべて、商品そのものより「それを使うとどんな気持ちになれるか」という感情的価値を伝えているんですよ。

選択肢を絞るための具体的な方法を教えてください

選択肢を絞るための具体的な方法を3つご紹介します。1つ目は「段階的選択フレームワーク」です。大きな決断を小さなステップに分けて、少しずつ絞り込みます。例えばスマホ選びなら、まず予算で絞り、次にOSを選び、最後にカメラ性能で決めるといった感じです。2つ目は「比較マトリックス」で、表を使って選択肢と判断基準を見える化します。例えば引っ越し先を決めるとき、家賃や通勤時間などの基準ごとに点数をつけて比較すると良いでしょう。3つ目は「決定木分析」で、「もしこうなったら次はどうする?」と分岐を考える方法です。転職を考えるときなど、各選択肢の結果を予測して冷静に判断できます。どの方法も選択肢を3〜4つ程度に絞ることがポイントですよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。