このノウハウについて

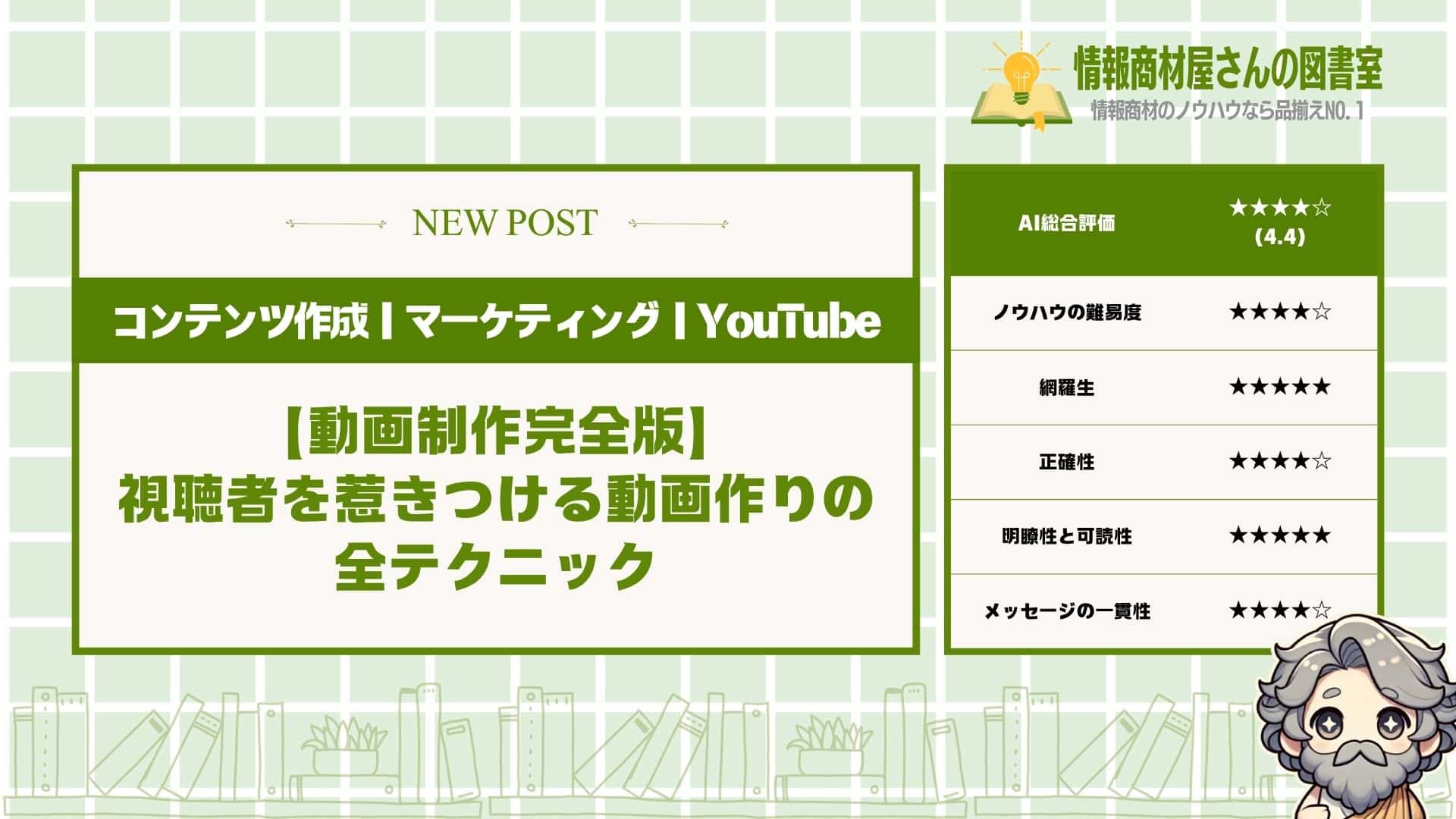

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

動画制作の基礎から応用まで幅広くカバーした実践的なノウハウが詰まった価値の高いコンテンツです。テーマ選びから演出テクニック、社会問題の扱い方まで、視聴者の心を掴む動画作りに必要な要素が体系的にまとめられています。初心者でも分かりやすい構成で、読み進めるうちに自然とスキルアップできる内容になっており、あなたの動画制作レベルを確実に向上させてくれるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●動画を作ってもなかなか再生数が伸びない...

●何を話せば視聴者に響くのか分からない

●せっかく時間をかけて作ったのに最後まで見てもらえない

そんな悩みを抱えていませんか?

実は多くの動画制作者が、

テクニックは知っていても

「視聴者の心を掴む方法」を知らないんです。

そこでこの記事では、

視聴者を最初から最後まで釘付けにし、

行動まで促せる動画制作の全ノウハウを

分かりやすく解説します。

この記事を読めば、

「なぜあの動画は人気なのか」が分かり、

あなたも同じように魅力的な動画を

作れるようになります。

動画制作で成功したいなら、

この記事の内容を実践してください。

きっと驚くほど反応が変わるはずです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 視聴者を惹きつける動画テーマの選び方4つの方法

- 最後まで見てもらえる動画構成5つのステップ

- 視聴者との距離を縮める演出テクニック6選

- 動画制作で絶対に避けるべき失敗パターン3つ

- 社会問題を扱う動画の効果的な制作手順6ステップ

- 感情に訴える表現方法5つのテクニック

- 炎上せずに響く動画を作る4つの注意点

視聴者を惹きつける動画テーマを選ぶ4つの方法

動画のテーマ選びって、

実は視聴者数を左右する一番大事な部分なんです。

この4つの方法をマスターすれば、

あなたの動画も確実にバズりやすくなります。

その4つの方法が、

- ターゲット層の興味を徹底的にリサーチする

- トレンドと普遍性のバランスを取る

- 地域性や文化的要素を取り入れる

- 複数のジャンルを組み合わせる

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると奥が深いんです。

でも大丈夫、

一つずつ丁寧に説明していくので安心してください。

それぞれ解説していきます。

ターゲット層の興味を徹底的にリサーチする

ターゲット層のリサーチっていうのは、

あなたが狙ってる視聴者が何に興味を持ってるかを調べることです。

なぜなら、視聴者の興味に合わない動画は

どんなに頑張って作っても見てもらえないからなんです。

例えば、こんなことを調べてみましょう:

- よく検索してるキーワード

- SNSでよく話題にしてること

- 普段どんな動画を見てるか

特に若者をターゲットにするなら、

教育系の内容でも楽しく学べるものが人気ですね。

実際に成功してる動画を見てみると、

勉強になる内容を面白おかしく伝えてるものが多いんです。

ここで大切なのは、

表面的な情報だけじゃなくて深掘りすること。

なんでその話題に興味を持つのか、

どんな気持ちでその動画を見てるのかまで考える。

そうすると、

視聴者の心にグッと刺さるテーマが見つかるんです。

リサーチをしっかりやればやるほど、

視聴者が求めてるものがクリアに見えてきます。

トレンドと普遍性のバランスを取る

トレンドと普遍性のバランスっていうのは、

今話題のことと、いつの時代でも興味を持たれることを上手に混ぜることです。

どうしてかと言うと、

トレンドだけだとすぐに古くなっちゃうし、普遍的すぎると埋もれちゃうからなんです。

バランスの良いテーマの例を挙げると:

- 今話題の食べ物の歴史や文化

- 流行りの音楽に込められた感情の話

- 人気のゲームから学ぶ人間関係

こんな感じで、

今みんなが注目してることを入り口にして、ずっと変わらない人間の興味につなげるんです。

例えば、ハイチやトルコの料理が話題になったときに、

その国の文化や歴史まで掘り下げて紹介するとか。

そうすることで、

一時的な話題で興味を引きつつ、長く愛される動画になるんです。

でも注意したいのは、

トレンドを追いすぎて自分らしさを失わないこと。

あなたの個性や得意分野を活かしながら、

トレンドを取り入れるのがコツですね。

そのバランスが取れたとき、

視聴者にとって価値のある動画が生まれます。

地域性や文化的要素を取り入れる

地域性や文化的要素を取り入れるっていうのは、

特定の場所や文化に関する話題を動画に盛り込むことです。

実はこれ、

視聴者に新鮮さと親近感の両方を与えられる最強の方法なんです。

取り入れやすい文化的要素として:

- その地域ならではの食べ物や飲み物

- 伝統的なお祭りや行事

- 現地の人たちの日常生活

こういった内容は、

知らない人には新しい発見になるし、知ってる人には懐かしさを感じてもらえます。

例えばメキシコのお菓子について紹介するときに、

ただ味を説明するだけじゃなくて、どんなときに食べるのかとか、家族との思い出話なんかも一緒に伝える。

そうすると、

視聴者は単なる情報じゃなくて、その文化の温かさまで感じられるんです。

大事なのは、

その文化に対してリスペクトを持って紹介すること。

上から目線で話すんじゃなくて、

「こんな素敵な文化があるんだよ」って気持ちで伝える。

そういう姿勢が伝わると、

視聴者も一緒にその文化を好きになってくれます。

複数のジャンルを組み合わせる

複数のジャンルを組み合わせるっていうのは、

一つの動画の中で違う分野の要素をミックスすることです。

なぜこれが効果的かっていうと、

いろんな興味を持った人が見てくれるようになるからなんです。

組み合わせやすいジャンルの例:

- 音楽×教育(歌で覚える歴史や語学)

- 食べ物×旅行(現地グルメの紹介)

- エンターテイメント×社会問題

こんな風に、

全然違うジャンルを自然につなげることで、幅広い視聴者にアピールできます。

実際に人気の動画を見てみると、

感情的な音楽をバックに教育的な内容を伝えてるものがたくさんあります。

楽しみながら学べるっていうのは、

視聴者にとって一石二鳥なんですよね。

ただし気をつけたいのは、

無理やりくっつけすぎないこと。

自然な流れで複数の要素が絡み合ってるときに、

視聴者は「面白い!」って感じてくれます。

だからこそ、

どのジャンルも中途半端にならないよう、しっかりと準備することが大切です。

動画の構成を効果的に組み立てる5つのステップ

動画の構成って、

実は視聴者の心を掴む最重要ポイントなんです。

この5つのステップをマスターすれば、

あなたの動画が劇的に面白くなって、

最後まで見てもらえるようになります。

その5つのステップが、

- STEP1. 導入部分で視聴者の注意を引く

- STEP2. メインコンテンツを3つのパートに分ける

- STEP3. 音楽や効果音で感情を演出する

- STEP4. 具体例やエピソードを織り交ぜる

- STEP5. 印象的なエンディングで締めくくる

なんですよね。

どれも簡単そうに見えて、

実は奥が深いテクニックばかり。

でも安心してください。

一つずつ丁寧に説明していくので、

きっとあなたにもできるはずです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 導入部分で視聴者の注意を引く

導入部分っていうのは、

動画の最初の10秒から15秒のこと。

ここで視聴者の心を掴めないと、

すぐに他の動画に行っちゃうんです。

だからこそ、

- 驚きの事実を最初に言う

- 疑問を投げかける

- 結論を先に伝える

こんな感じで興味を引くんですね。

例えば食べ物の動画だったら、

「この果物、実は○○な効果があるって知ってた?」

みたいに始めるんです。

トルコの文化を紹介する動画なら、

「トルコ人が毎日やってるこの習慣、

日本人には絶対に真似できません」

なんて言い方もありですよね。

ここで大切なのは、

視聴者に「え?なにそれ?」

って思わせること。

そうすると自然と続きが気になって、

動画を見続けてくれるんです。

最初の一言で勝負が決まるって思って、

導入部分は特に力を入れましょう。

STEP2. メインコンテンツを3つのパートに分ける

メインコンテンツを組み立てるときは、

3つのパートに分けるのがベストなんです。

なぜかっていうと、

人間の脳が3つの情報を処理するのに

一番適してるからなんですよね。

具体的には、

- 問題提起のパート

- 解決策を示すパート

- 実践方法を教えるパート

こんな風に分けるんです。

教育系の動画を作るとしましょう。

まず「なぜこれが大切なのか」を説明して、

次に「どうすれば解決できるのか」を伝える。

最後に「実際にやってみよう」

っていう流れにするんです。

でもね、ここで注意したいのが、

各パートの長さを均等にしないこと。

一番大切な解決策のパートは長めにして、

問題提起は短めにする。

そうすることで、

視聴者が飽きずに最後まで見てくれます。

3つに分けるだけで、

驚くほど分かりやすい動画になりますよ。

STEP3. 音楽や効果音で感情を演出する

音楽や効果音って、

視聴者の感情をコントロールする魔法なんです。

これを上手く使えると、

同じ内容でも全然違う印象になっちゃいます。

例えば、

- 楽しい場面では明るい音楽

- 感動的な場面では静かなピアノ

- 驚きの場面では効果音

こんな感じで使い分けるんですね。

ハイチの文化を紹介する動画だったら、

現地の音楽を背景に流すと

一気に雰囲気が出ますよね。

お菓子作りの動画なら、

「ジュー」っていう音や

「パチパチ」っていう効果音を入れる。

そうすると視聴者も、

まるで一緒に作ってるような気分になるんです。

ただし、音楽や効果音は

あくまでも脇役だってことを忘れちゃダメ。

メインの話が聞こえなくなったら

本末転倒ですからね。

音量のバランスを調整して、

視聴者の感情を上手に演出しましょう。

STEP4. 具体例やエピソードを織り交ぜる

具体例やエピソードっていうのは、

視聴者に「あー、なるほど!」

って思ってもらうための材料なんです。

抽象的な話だけだと、

どうしても分かりにくくなっちゃうんですよね。

だから、

- 実際に体験した話

- 身近な例え話

- 有名人のエピソード

こういうのを混ぜ込むんです。

メキシコ料理の作り方を教える動画なら、

「実際に現地で食べたときの感動」

を話してみる。

学生向けの勉強法を教える動画なら、

「私も昔はこんな失敗をしてました」

っていう体験談を入れるんです。

そうすると視聴者は、

「この人も同じような経験してるんだ」

って親近感を持ってくれます。

エピソードを話すときのコツは、

できるだけ詳細に描写すること。

「美味しかった」じゃなくて、

「口の中でとろけるような甘さで、

思わず笑顔になっちゃった」

みたいに表現するんです。

そうすると視聴者も、

まるでその場にいるような気分になりますよ。

STEP5. 印象的なエンディングで締めくくる

エンディングっていうのは、

視聴者の記憶に残る最後のチャンス。

ここでインパクトを残せるかどうかで、

チャンネル登録してもらえるかが決まるんです。

効果的なエンディングは、

- 今日の内容をサクッとまとめる

- 次回予告で期待感を高める

- 視聴者にアクションを促す

こんな要素を含めることですね。

例えば料理動画だったら、

「今日作った○○、ぜひ作ってみて

感想をコメントで教えてください」

って言うんです。

文化紹介の動画なら、

「次回は○○について詳しく話します。

楽しみにしててくださいね」

みたいに予告する。

でもね、一番大切なのは、

視聴者に感謝の気持ちを伝えること。

「最後まで見てくれて、

本当にありがとうございました」

って心を込めて言うんです。

そういう温かい気持ちって、

画面越しでもちゃんと伝わるもの。

視聴者も「また見たいな」

って思ってくれるはずですよ。

視聴者との距離を縮める演出テクニック6選

動画で視聴者との距離を縮めるには、

ちょっとした演出テクニックが超重要なんです。

これができるようになると、

視聴者があなたのファンになって

継続的に動画を見てくれるようになります。

そのテクニックが、

- 親しみやすい口調で話しかける

- 身近な話題から始める

- 感情表現を豊かにする

- 視聴者の共感を呼ぶエピソードを入れる

- インタラクティブな要素を加える

- 適度なユーモアを取り入れる

この6つなんですよね。

どれも今日から使えるテクニックばかりで、

実践すればすぐに効果を感じられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

親しみやすい口調で話しかける

親しみやすい口調っていうのは、

まるで友達と話してるみたいな感じで喋ること。

これができると視聴者は

「この人なんか親近感わくな」

って思ってくれるんです。

具体的には、

- 敬語を使いすぎない

- 「〜だよね」「〜じゃん」みたいな話し言葉

- 「えーっと」「あのね」みたいなつなぎ言葉

こんな感じで話すことですね。

例えば料理動画で

「本日はご視聴いただき

ありがとうございます。

今回は卵料理を作ります」

じゃなくて、

「やっほー!

今日はね、めっちゃ美味しい

卵料理作っちゃうよ〜」

みたいな感じ。

でもね、ここで注意したいのが

あまりにも砕けすぎると

品がなくなっちゃうこと。

だから自分のキャラクターに合わせて

ちょうどいいバランスを見つけるのが大切。

親しみやすさと品の良さを

両立させることで、

幅広い視聴者に愛されるんです。

身近な話題から始める

身近な話題から始めるっていうのは、

みんなが経験したことがある話から

動画をスタートさせること。

そうすると視聴者は

「あー、それわかる!」

って共感してくれるんですよね。

例えば、

- 朝起きた時の話

- コンビニで買い物した話

- 電車で見かけた面白い人の話

こういう日常的な話題ですね。

実際に成功してる動画を見ると、

「今朝コンビニで新商品見つけて

つい買っちゃったんだけど...」

みたいな入り方をしてる。

これってすごく自然で、

視聴者も「あー、あるある!」

って思いながら見始められるんです。

特に食べ物の話題は鉄板で、

「昨日ハイチ料理食べたんだけど

めちゃくちゃ美味しくて...」

なんて始め方も効果的。

ポイントは、

自分だけの特別な体験じゃなくて

みんなが想像できる話にすること。

そうすることで視聴者は

最初から動画に引き込まれて、

最後まで見てくれるようになります。

感情表現を豊かにする

感情表現を豊かにするっていうのは、

喜怒哀楽をしっかり表に出すこと。

これができると視聴者は

あなたの感情に共感して

一緒に楽しんでくれるようになります。

具体的には、

- 嬉しい時は本当に嬉しそうに

- 驚いた時は大げさに驚く

- 悲しい時はちゃんと悲しそうに

こんな風に表現することですね。

例えばお菓子のレビュー動画で

「美味しいです」

って淡々と言うんじゃなくて、

「うわあああ!

これめっちゃ美味しい!

なにこれ、天国の味じゃん!」

って大げさに表現する。

でも大切なのは、

嘘の感情じゃダメってこと。

本当に美味しいと思った時に

その感情を大きく表現するんです。

視聴者って意外と敏感で、

嘘の感情はすぐにバレちゃう。

だからこそ本物の感情を

しっかりと表現することで、

視聴者との信頼関係も築けるんです。

視聴者の共感を呼ぶエピソードを入れる

視聴者の共感を呼ぶエピソードっていうのは、

みんなが「あー、それわかる!」

って思えるような体験談のこと。

これを入れることで視聴者は

あなたを身近な存在として

感じてくれるようになります。

例えば、

- 学生時代の失敗談

- 初めて一人暮らしした時の話

- 親に怒られた思い出

こういう誰もが経験するような話ですね。

実際に教育系の動画では

「私も学生の頃は

勉強が全然できなくて、

テストで赤点取りまくってたんです」

みたいなエピソードがよく使われます。

これを聞いた視聴者は

「この人も昔は同じだったんだ」

って親近感を抱くんですよね。

特に失敗談は効果的で、

完璧じゃない人間らしさが

視聴者に安心感を与えてくれる。

でもね、あまりにもネガティブすぎると

重い雰囲気になっちゃうから、

最終的には前向きな話に持っていくのがコツ。

そうすることで視聴者も

「自分も頑張ろう」

って思ってくれるんです。

インタラクティブな要素を加える

インタラクティブな要素っていうのは、

視聴者に参加してもらうような

仕掛けを動画に入れること。

これをやると視聴者は

ただ見てるだけじゃなくて

一緒に楽しんでる気分になれます。

具体的には、

- 「みんなはどう思う?」って質問する

- 「コメントで教えて」って呼びかける

- 「一緒にやってみよう」って誘う

こんな感じの仕掛けですね。

例えば料理動画で

「トルコ料理とメキシコ料理、

どっちが好き?

コメントで教えてね!」

って聞いてみる。

そうすると視聴者は

自分の意見を言いたくなって

コメントを書いてくれるんです。

また、「今から10秒数えるから

一緒に数えてみて!」

みたいな参加型の企画も効果的。

視聴者は画面の向こうで

実際に一緒に数えてくれて、

より動画に集中してくれるようになります。

大切なのは、

視聴者を置いてけぼりにしないこと。

常に視聴者の存在を意識して

話しかけることで、

一方通行じゃない動画が作れるんです。

適度なユーモアを取り入れる

適度なユーモアっていうのは、

視聴者がクスッと笑えるような

軽いジョークや面白い表現のこと。

これができると動画の雰囲気が明るくなって

視聴者も楽しく見てくれるようになります。

例えば、

- ちょっとした自虐ネタ

- 予想外のツッコミ

- 面白い例え話

こういう要素を入れることですね。

実際に成功してる動画では

「この料理、見た目は微妙だけど

味は...あれ?意外といける!

見た目で判断しちゃダメですね、

人間と一緒で」

みたいな軽いジョークが使われてます。

これって視聴者も

「確かに!」

って思いながら笑ってくれるんです。

でも注意したいのは、

誰かを傷つけるようなジョークはNG。

あくまでも自分のことや

一般的なことをネタにして、

みんなが気持ちよく笑えるような

ユーモアを心がけること。

また、ユーモアを入れすぎると

肝心な内容が伝わらなくなっちゃうから、

バランスが大切なんです。

適度なユーモアで視聴者の心を掴んで、

最後まで楽しく見てもらいましょう。

動画制作で避けるべき失敗パターン3つ

動画制作で失敗する人って、

実は同じような間違いを繰り返してるんです。

この3つのパターンを知っておけば、

あなたの動画は確実に見られるようになります。

その失敗パターンが、

- 一つのテーマに絞り切れていない

- 視聴者層を明確にしていない

- 感情的な要素が不足している

なんですよね。

これらって一見当たり前に見えるけど、

実際にできてる人はほとんどいない。

だからこそ、この3つを意識するだけで

他の動画と圧倒的な差をつけられるんです。

それぞれ解説していきます。

一つのテーマに絞り切れていない

一つのテーマに絞り切れてない動画は、

視聴者が途中で離脱しちゃうんです。

なぜかって言うと、

何の動画なのか分からなくなるから。

例えば、

- 食べ物の話から急に教育の話

- 音楽の話から文化の話へ

- トレーニングから社会問題へ

こんな風にテーマが

あちこち飛んじゃうんですよね。

もっと具体的に言うと、

「ハイチの食文化について」って始まったのに、

途中でトルコの教育制度の話になって、

最後はメキシコの音楽の話で終わる。

これじゃあ視聴者は

「結局何が言いたいの?」

って混乱しちゃいます。

視聴者は忙しいから、

分かりにくい動画はすぐ閉じちゃう。

だからこそ、

一つのテーマに絞ることが超重要なんです。

視聴者層を明確にしていない

視聴者層が明確じゃない動画は、

誰にも刺さらない動画になっちゃいます。

その理由は簡単で、

万人受けを狙うと結局誰にも響かないから。

具体的には、

- 年齢層がバラバラ

- 興味関心が違いすぎる

- 知識レベルが合わない

こういう状況になるんです。

例えばね、

若者向けのトレーニング動画なのに、

急に難しい専門用語を使い始めたり、

年配の方の事例ばかり出したりする。

そうすると若者は

「これ自分には関係ないな」

って思って離れちゃうんですよね。

逆に年配の方向けなのに、

若者言葉ばかり使ってたら、

今度は年配の方が置いてけぼりになる。

だから最初に

「この動画は○○な人向けです」

って明確にしとくことが大切。

そうすれば、その人たちに

ピンポイントで刺さる動画が作れます。

感情的な要素が不足している

感情的な要素が足りない動画って、

見てても心に残らないんですよ。

どうしてかって言うと、

人は感情で動く生き物だから。

例えば、

- ワクワクする瞬間がない

- 共感できるポイントがない

- 心が動かされる場面がない

こんな動画になっちゃうんです。

もっと分かりやすく言うと、

淡々と情報だけ伝える動画。

「今日はリンゴについて説明します。

リンゴは果物です。

栄養があります。

以上です。」

みたいな感じですね。

これじゃあ教科書と同じで、

見てても面白くないじゃないですか。

でも、そこに感情を込めて

「このリンゴを食べた瞬間、

子供の頃の思い出が蘇ったんです」

って話せば一気に引き込まれる。

だから動画には必ず、

視聴者の心を動かす要素を入れましょう。

健康的な食品を選ぶべき4つの理由

健康的な食品を選ぶことって、

実は人生を変える

最強の投資なんです。

この4つの理由を知っておけば、

今日からでも食生活を

変えたくなっちゃいますよ。

その4つの理由が、

- 体調管理が効率的にできるから

- 長期的な医療費を削減できるから

- 日々のパフォーマンスが向上するから

- 生活の質が大幅に改善されるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

本当の意味で理解してる人は

意外と少ないんです。

それぞれの理由には

深い意味があって、

あなたの人生に直結してるんです。

順番に詳しく

解説していきますね。

体調管理が効率的にできるから

健康的な食品を選ぶと、

体調管理がびっくりするほど

楽になるんです。

だって体に必要な栄養が

しっかり摂れるから、

体が勝手に調子を整えてくれるんですよね。

例えば、

- 風邪をひきにくくなる

- 疲れが溜まりにくくなる

- 肌の調子が良くなる

こんな変化が起こるんです。

僕の知り合いで、

毎日コンビニ弁当を食べてた人が

手作りの野菜中心の食事に変えたら、

1ヶ月で別人みたいになったんですよ。

朝起きるのが楽になって、

夕方になっても疲れを感じなくなったって

言ってました。

でね、ここで大切なのは

「効率的」っていう部分なんです。

健康的な食品って、

体が欲しがってる栄養を

ピンポイントで届けてくれる。

だから少ない量でも

しっかり満足できるし、

無駄な間食も減るんですよね。

結果的に体調管理に

かける時間も労力も

グッと減らせちゃうんです。

長期的な医療費を削減できるから

これはマジで重要な話なんですが、

健康的な食品への投資って

将来の医療費を大幅に

カットしてくれるんです。

なぜかっていうと、

生活習慣病の多くは

食生活が原因だからなんですよね。

具体的には、

- 糖尿病の予防

- 高血圧の改善

- 心臓病のリスク軽減

こういった効果が期待できます。

実際に厚生労働省のデータでも、

食生活を改善した人は

医療費が平均30%も

安くなってるんです。

月に1万円多く

健康的な食品にお金をかけても、

将来の医療費が月3万円減れば

差し引き2万円もお得じゃないですか。

しかもね、

医療費って年を取るほど

どんどん高くなっていく。

60代以降なんて

月に何万円も医療費に

かかる人がザラにいるんです。

だからこそ今のうちから

健康的な食品を選んでおけば、

老後の生活がめちゃくちゃ楽になる。

これって本当に

賢い選択だと思うんですよね。

日々のパフォーマンスが向上するから

健康的な食品を食べると、

仕事でも勉強でも

パフォーマンスが

格段にアップするんです。

その理由は簡単で、

脳に必要な栄養が

きちんと届くからなんですよね。

変化として現れるのは、

- 集中力が持続するようになる

- 記憶力が良くなる

- 判断力が鋭くなる

こんな感じです。

例えばですが、

朝食にフルーツや野菜を取り入れた

営業マンの話があるんです。

それまでは午後になると

頭がボーッとしてたのが、

一日中シャキッとしてられるようになって

営業成績が1.5倍になったんですって。

これって食事を変えただけで

収入まで上がったってことですよね。

そしてね、

パフォーマンスが上がると

仕事が早く終わるようになる。

残業が減って

プライベートの時間も増える。

そうすると人生全体の

満足度がグンと上がるんです。

たかが食事、されど食事。

食べるものを変えるだけで

人生が変わるって

本当にあるんですよね。

生活の質が大幅に改善されるから

健康的な食品を選ぶと、

生活の質が本当に

劇的に変わるんです。

これは体調や健康だけじゃなくて、

精神的な部分でも

大きな変化が起こるからなんです。

改善される部分は、

- 睡眠の質が良くなる

- ストレスに強くなる

- 前向きな気持ちになりやすい

こういったところですね。

実際に栄養バランスの良い食事を

続けてる人の話を聞くと、

「毎日が楽しくなった」

って言う人がすごく多いんです。

朝起きた時の爽快感とか、

夜ぐっすり眠れる幸せとか、

そういう小さな幸せを

毎日感じられるようになるんですって。

でもって、

家族や友人との食事も

より楽しくなるんですよね。

健康的な食品って

見た目も美しいし、

素材の味がしっかりしてる。

だから食事の時間が

特別な時間になって、

人とのコミュニケーションも

自然と増えるんです。

食事って毎日のことだから、

その質が上がると

人生全体の底上げになる。

これが健康的な食品を選ぶ

最大のメリットかもしれませんね。

失敗しない食品選びの方法5ステップ

スーパーで食品を選ぶとき、

何を基準にしてますか?

この5つのステップを覚えておけば、

家族の健康も守れるし、

お金も無駄にしなくて済みます。

その5つのステップが、

- STEP1. 栄養成分表示を必ず確認する

- STEP2. 産地や製造元の情報を調べる

- STEP3. 添加物の種類と量をチェックする

- STEP4. 旬の食材を優先的に選ぶ

- STEP5. 予算と栄養バランスを考慮する

なんですよね。

実はこれ、順番がめちゃくちゃ大事で、

この流れで確認していくと

失敗がほとんどなくなるんです。

健康的で美味しい食品を

確実に選べるようになりますよ。

順番に詳しく解説していきます。

STEP1. 栄養成分表示を必ず確認する

栄養成分表示っていうのは、

その食品の「中身」を知るための

一番大切な情報なんです。

だって、見た目だけじゃ

本当に体に良いかどうかなんて

分からないじゃないですか。

確認すべきポイントは、

- カロリー数

- 塩分量

- 糖質の量

- タンパク質の含有量

こういう基本的な数値ですね。

例えばお菓子を選ぶときなんかは、

パッケージがどんなにキレイでも

糖質がめちゃくちゃ高かったりする。

健康的に見える野菜ジュースでも、

実は砂糖がたっぷり入ってて

普通のジュースと変わらないとか。

そういうのが一発で分かるんです。

でもここで注意してほしいのが、

「100gあたり」の表示なのか

「1パックあたり」なのかってこと。

小さなお菓子でも、

実際に食べる量で計算すると

思ってたより高カロリーだったりします。

だからこそ、

栄養成分表示は絶対に見る習慣をつけましょう。

STEP2. 産地や製造元の情報を調べる

産地や製造元を確認するっていうのは、

その食品がどこで作られたかを知ること。

これが分かると、

安全性や品質がある程度予想できるんです。

チェックすべき項目は、

- 国産か輸入品か

- 製造会社の信頼性

- 生産地の環境

- 流通ルートの透明性

こんな感じですね。

例えば果物なんかだと、

国産の方が農薬の基準が厳しいから

安心して食べられることが多い。

ハイチやトルコの特産品みたいに、

その土地ならではの美味しいものもあるけど、

輸送時間や保存方法も気になるところ。

製造元がしっかりした会社なら、

品質管理もちゃんとしてるはずです。

逆に、製造元が分からないとか

聞いたことない会社だったら

ちょっと注意が必要かも。

でも、地域の小さな農家さんとかは

むしろ丁寧に作ってることも多いんで、

そこは見極めが大事ですね。

要するに、

どこの誰が作ったか分かる食品を選ぶってことです。

STEP3. 添加物の種類と量をチェックする

添加物のチェックっていうのは、

体に入れても大丈夫なものかを

確認するってことなんです。

全部の添加物が悪いわけじゃないけど、

できるだけ少ない方が安心ですよね。

注意したい添加物は、

- 人工甘味料

- 着色料

- 保存料

- 香料

こういうやつらですね。

例えば、子供が大好きなお菓子とかは

カラフルで美味しそうに見えるけど、

着色料がいっぱい使われてたりする。

毎日食べるパンなんかでも、

保存料がたくさん入ってると

体に負担がかかっちゃうんです。

原材料名の表示を見ると、

使用量の多い順に書いてあるから

最初の方に添加物が来てたら要注意。

でも、忙しい現代人にとって

添加物ゼロの生活は現実的じゃないから、

「なるべく少ないものを選ぶ」

くらいの気持ちでいいと思います。

特に小さい子供がいる家庭なら、

ちょっと気を付けてあげると

将来の健康にも良い影響があるはずです。

だからこそ、

添加物は「種類と量」をチェックしましょう。

STEP4. 旬の食材を優先的に選ぶ

旬の食材を選ぶっていうのは、

その時期に一番美味しくて

栄養価も高い食べ物を選ぶってこと。

自然のリズムに合わせて食べると、

体調も良くなるし、

お財布にも優しいんです。

旬の食材のメリットは、

- 栄養価が最も高い

- 価格が安い

- 味が一番美味しい

- 体調管理に効果的

こんな感じですね。

例えば、夏にトマトやキュウリを食べると

体を冷やしてくれるし、

冬に大根や白菜を食べると

体を温めてくれる。

季節外れの野菜は、

ハウス栽培だったり輸入品だったりで

値段も高いし栄養価も低め。

それに、旬の食材って

その土地の文化とも深く関わってるから、

地域の特色を楽しめるのも良いところ。

スーパーに行ったら、

まず「今の時期の旬は何かな?」

って考える習慣をつけてみて。

野菜売り場で「○○産」って書いてある

地元の野菜を見つけたら、

それが旬の可能性が高いです。

そうやって選んでいくと、

自然と季節感のある食卓になって、

家族の会話も弾むようになりますよ。

STEP5. 予算と栄養バランスを考慮する

予算と栄養バランスを考えるっていうのは、

限られたお金の中で

一番健康的な食事を作るってこと。

お金をかければ良いものが買えるけど、

工夫次第で安くても栄養満点の

食事は作れるんです。

考えるべきポイントは、

- 1週間の食費予算

- 必要な栄養素の優先順位

- コスパの良い食材

- 無駄を出さない買い方

こんな感じですね。

例えば、高級な肉を少しだけ買うより、

安い鶏胸肉をたくさん買って

野菜と組み合わせた方が

栄養バランスは良くなったりする。

アルコールや嗜好品にお金をかけすぎて、

基本的な食材が買えなくなるのは

本末転倒ですよね。

健康的な飲み物も大事だけど、

まずは食事の基本を整えることから。

冷凍野菜や缶詰なんかも

上手に使えば栄養価は高いし、

長期保存もできて経済的。

買い物に行く前に、

「今週は何を重点的に摂りたいか」

を考えておくと無駄買いも減ります。

例えば「今週はビタミンC不足だから

柑橘類を多めに」とか

「タンパク質が足りないから

卵と豆腐を買おう」とか。

そうやって計画的に買い物すると、

予算内で栄養バランスの良い

食事が作れるようになるんです。

地域別特産品の上手な活用法3つ

地域の特産品って、

実は使い方次第で料理が劇的に変わるんです。

この3つのコツを覚えておけば、

どんな特産品でも上手に活用できて、

食卓がもっと豊かになりますよ。

その3つが、

- 現地の食文化を理解してから取り入れる

- 季節に合わせて使い分ける

- 他の食材との組み合わせを工夫する

なんですね。

多くの人が特産品を買っても、

どう使ったらいいか分からなくて

結局無駄にしちゃうことが多い。

でも、この3つのポイントを押さえれば、

特産品の本当の美味しさを引き出せます。

それぞれ詳しく解説していきますね。

現地の食文化を理解してから取り入れる

特産品を使うときは、

まずその土地の食べ方を知ることが一番大切です。

なぜかっていうと、

その食べ方が一番美味しくなるように

作られてるからなんですよね。

例えば、

- トルコの特産品なら現地の調理法

- ハイチの果物なら伝統的な食べ方

- 地方のお菓子なら本来の楽しみ方

こういうのを調べてから使うんです。

実際に、トルコのドライフルーツって

そのまま食べるだけじゃなくて、

お米と一緒に炊き込んだりするんですよ。

ハイチの果物も、

単体で食べるより

スパイスと合わせる文化があったりします。

そうやって現地の人が

何百年もかけて見つけた食べ方って、

やっぱり理にかなってるんです。

味のバランスも栄養面でも、

その土地の気候や体質に合うように

工夫されてるからですね。

だからこそ、

現地の食文化を理解してから使うのが

一番美味しく楽しめる方法なんです。

季節に合わせて使い分ける

特産品って、

季節によって使い方を変えると

もっと美味しく感じられるんです。

これは、その時期の体が

求めてる栄養や味が違うからなんですね。

具体的には、

- 夏は冷たくさっぱりした使い方

- 冬は温かくて濃厚な使い方

- 春は軽やかで爽やかな使い方

みたいな感じで変えるんです。

例えば、同じ果物の特産品でも、

夏はそのまま冷やして食べたり

スムージーにしたりする。

冬は温かいお茶に入れたり、

煮込み料理のアクセントにしたりするんです。

お菓子の特産品だって、

夏は冷蔵庫で冷やして食べて、

冬はコーヒーや紅茶と一緒に楽しむ。

そうすると、同じ特産品でも

全然違う美味しさを感じられるんですよ。

体も季節に合わせて変化してるから、

その時期に一番美味しく感じる食べ方って

自然と決まってくるんです。

だから季節を意識して使い分けると、

特産品の魅力を最大限に引き出せます。

他の食材との組み合わせを工夫する

特産品の魅力を引き出すには、

どんな食材と合わせるかがめちゃくちゃ重要です。

単体で食べるより、

相性の良い食材と組み合わせた方が

美味しさが何倍にもなるからなんです。

ポイントとしては、

- 味のバランスを考える

- 食感の違いを楽しむ

- 栄養面での相乗効果を狙う

この3つを意識するんです。

例えば、甘い特産品の果物なら

チーズやナッツと合わせると

味に深みが出るんですよね。

塩気のある特産品なら、

フレッシュな野菜や果物と組み合わせて

バランスを取るんです。

実際に、地方の濃厚なチーズと

その土地の蜂蜜を合わせたら、

どちらの良さも引き立つじゃないですか。

お菓子の特産品も、

コーヒーや紅茶だけじゃなくて、

アイスクリームと合わせたり

パンに挟んだりしてもいい。

そうやって色んな食材と組み合わせると、

特産品の新しい魅力を発見できるんです。

健康面でも、違う栄養素を持つ食材と

組み合わせることで、

体にとってもプラスになりますからね。

だから、組み合わせを工夫するのが

特産品を活用する上で一番楽しい部分なんです。

体に優しい飲料を選ぶ基準4つ

毎日飲んでる飲み物が、

実はあなたの体を蝕んでるかもしれません。

でもね、正しい基準を知っておけば、

健康的な飲み物を簡単に選べるようになります。

その基準がこちら、

- 糖分含有量を必ず確認すること

- 添加物の少ないものを選ぶこと

- カフェイン量を把握しておくこと

- 水分補給の目的を明確にすること

なんですよね。

この4つの基準を押さえておけば、

コンビニでも迷わず選べるし、

体にも優しい選択ができちゃいます。

地域によって飲み物の文化は違うけど、

この基準は世界共通で使えますからね。

それぞれ解説していきます。

糖分含有量を必ず確認すること

糖分含有量って、

飲み物選びで一番大切なポイントなんです。

なぜかというと、

液体の糖分は体に吸収されやすくて、

血糖値を急激に上げちゃうから。

例えば、

- 炭酸飲料1本に角砂糖10個分

- 果汁100%ジュースにも意外と糖分たっぷり

- スポーツドリンクも糖分の塊

こんな感じなんですよね。

特に炭酸飲料なんかは、

500mlのペットボトル1本で

1日の糖分摂取量を軽く超えちゃう。

果汁100%だから健康的だと思って

オレンジジュースを飲んでても、

実は糖分量はコーラとそんなに変わらない。

ここで注意したいのが、

「無糖」と「微糖」の違いですね。

微糖って響きは優しいけど、

実際は結構な糖分が入ってたりする。

成分表示で「炭水化物」の欄を見れば、

糖分量がすぐ分かるから、

必ずチェックする習慣をつけましょう。

添加物の少ないものを選ぶこと

添加物が少ない飲み物を選ぶのは、

体への負担を減らすために超重要です。

というのも、添加物って

肝臓で分解する必要があって、

体に余計な負担をかけちゃうんですよね。

具体的には、

- 人工甘味料

- 着色料

- 保存料

- 香料

これらが代表的な添加物。

人工甘味料なんかは、

カロリーゼロだから良さそうに見えるけど、

腸内環境を乱す可能性があるって言われてる。

着色料も同じで、

見た目を良くするためだけのもので、

体には全く必要ないんです。

でもね、完全に添加物ゼロの飲み物を

探すのは難しいのが現実。

だから、できるだけ添加物が少ないものを

選ぶっていう考え方が大切なんです。

成分表示を見て、

カタカナの名前がずらっと並んでたら、

それは添加物だらけの証拠。

シンプルな原材料のものを

選ぶようにしましょうね。

カフェイン量を把握しておくこと

カフェイン量を知っておくことは、

体のリズムを整えるために必須なんです。

なぜならカフェインって、

摂りすぎると睡眠の質が下がったり、

依存性が出てきたりするから。

例えば、

- コーヒー1杯で約80mg

- 緑茶1杯で約30mg

- エナジードリンクで約80-160mg

こんな感じの量が入ってます。

1日のカフェイン摂取量は

400mgまでが目安って言われてるから、

コーヒーなら5杯くらいが限界ですね。

エナジードリンクなんかは、

1本でコーヒー2杯分のカフェインが

入ってることもあるから要注意。

でも実は、カフェインって

午後2時以降に摂ると、

夜の睡眠に影響が出やすいんです。

だから時間帯も考えて

飲み物を選ぶのがポイント。

夕方以降は、

ノンカフェインの飲み物に

切り替えるのがおすすめですよ。

水分補給の目的を明確にすること

水分補給の目的をはっきりさせるのは、

最適な飲み物を選ぶために欠かせません。

目的によって、

体が求める成分が全然違うからなんです。

目的別に分けると、

- 日常の水分補給→水やお茶

- 運動後の回復→スポーツドリンク

- 疲労回復→ビタミン入りドリンク

- リラックス→ハーブティー

こんな感じになります。

普通に生活してるときは、

水やお茶で十分なんですよね。

でも、汗をたくさんかいた後は、

塩分やミネラルも一緒に

補給する必要があります。

だからスポーツドリンクが

有効になってくるわけです。

ただし注意が必要なのは、

運動してないのにスポーツドリンクを

日常的に飲んじゃうこと。

糖分や塩分を摂りすぎて、

逆に体に負担をかけちゃいます。

目的に合わせて飲み物を選べば、

体も喜ぶし、無駄なお金も使わずに済む。

だから「なんのために飲むのか」を

いつも意識しておきましょうね。

健康的な食生活を続けるコツ6つ

健康的な食生活って、

実は誰でもできる簡単なことの積み重ねなんです。

この6つのコツを知っておくだけで、

毎日の食事が体にも心にも優しくなります。

具体的には、

- 食事の時間を規則正しく保つ

- 多様な食材をバランスよく摂取する

- 適度な量を心がける

- 地域の食文化を尊重する

- 季節の変化に合わせて調整する

- 楽しみながら食事をする

この6つですね。

どれも難しく考える必要はなくて、

ちょっとした意識の変化でできちゃいます。

毎日の食事が楽しくなって、

体調も良くなるはずです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

食事の時間を規則正しく保つ

食事の時間を決めるっていうのは、

体のリズムを整える一番の基本なんです。

なぜかっていうと、

体の中にある時計が食事時間で動いてるから。

例えば、

- 朝7時に朝ごはん

- 昼12時にお昼ごはん

- 夜7時に夕ごはん

こんな感じで時間を決めちゃうんです。

最初は「めんどくさいな」って思うかもですが、

慣れてくると体が勝手に時間を覚えてくれます。

お腹が空く時間も決まってくるし、

夜もぐっすり眠れるようになるんですよね。

ただ、完璧にやろうとしなくて大丈夫です。

たまに時間がずれても気にしないで、

「だいたい同じ時間」を意識するだけでOK。

仕事で忙しい日もあるでしょうし、

友達と食事する時間も違うかもしれません。

でも、普段の生活では

できるだけ同じ時間にする。

それだけで体調がびっくりするほど

良くなってくるんです。

多様な食材をバランスよく摂取する

バランスの良い食事っていうのは、

いろんな種類の食べ物を少しずつ食べること。

これができると栄養がしっかり取れて、

体が元気になるんですよね。

具体的には、

- 野菜をたくさん

- お肉や魚も適度に

- ご飯やパンなどの主食

- 果物やお菓子も少し

こんな感じです。

ハイチやトルコみたいに

地域によって特産品が違うように、

いろんな食材を楽しむのがポイント。

例えば、今日はトマトとキュウリのサラダ、

明日はほうれん草の炒め物みたいに

野菜の種類を変えてみる。

でもね、完璧を目指さなくていいんです。

「今日は野菜が足りなかったな」

って思ったら明日多めに食べればいいし、

「お肉ばっかり食べちゃった」

って日があっても大丈夫。

一週間くらいの期間で見て、

いろんなものを食べてればOK。

だから気楽に考えて、

バランスを意識してみてください。

適度な量を心がける

食事の量って、

実はお腹いっぱいになる手前がベストなんです。

なぜなら、満腹まで食べちゃうと

体に負担がかかっちゃうから。

目安としては、

- お腹8分目くらい

- 「もう少し食べられるかな」程度

- 食後に動けるくらいの量

この感覚ですね。

最初は物足りなく感じるかもしれませんが、

慣れてくると体が軽くて気持ちいいんです。

食後に眠くならないし、

動くのも楽になります。

ただし、我慢しすぎるのもよくないです。

お腹が空きすぎると

次の食事で食べすぎちゃうし、

ストレスもたまっちゃいます。

だから「ちょっと物足りないかな」

くらいの感覚で止めるのがコツ。

そうすると自然と

ちょうどいい量が分かってきます。

地域の食文化を尊重する

地域の食文化を大切にするっていうのは、

その土地で昔から食べられてるものを取り入れること。

これがすごく体にいいんですよね。

理由は、その土地の気候や環境に合った

食べ物だから。

例えば、

- 日本なら味噌汁や魚

- 沖縄ならゴーヤや豚肉

- 北海道なら乳製品や海産物

こんな感じです。

昔の人が長い間食べ続けてきたものって、

その地域に住む人の体に合ってるんです。

だから無理に外国の食べ物ばかり食べなくても、

近くで取れる食材を使った料理を食べる。

これだけで体調が良くなることが多いんです。

もちろん、たまには違う国の料理も楽しんでいいですよ。

でも普段の食事では、

地元の食材を使った料理を中心にする。

そうすると体が喜んでくれるし、

地域の農家さんも応援できちゃいます。

季節の変化に合わせて調整する

季節に合わせて食事を変えるっていうのは、

その時期に体が欲しがるものを食べること。

体って季節によって

必要な栄養が変わるんですよね。

具体的には、

- 夏は体を冷やす野菜

- 冬は体を温める根菜

- 春は新芽や若葉

- 秋は実りの果物

こんな感じです。

夏にトマトやキュウリを食べると

体がスッキリするし、

冬に大根や人参を食べると

体がポカポカしてきます。

自然ってすごく良くできてて、

その季節に必要な食べ物が

ちゃんと育つようになってるんです。

だから旬の食べ物を選ぶだけで、

体が喜んでくれるんですよね。

スーパーに行ったときも、

「今の季節は何が美味しいかな」

って考えながら選んでみてください。

そうすると自然と

体に優しい食事になっちゃいます。

楽しみながら食事をする

食事を楽しむっていうのは、

美味しいものを味わって食べること。

これが実は一番大切なんです。

なぜかっていうと、

楽しく食べると消化も良くなるし、

栄養も吸収されやすくなるから。

例えば、

- 家族や友達と一緒に食べる

- 好きな音楽を聞きながら

- 綺麗に盛り付けてみる

- 新しい料理に挑戦する

こんなことですね。

健康的な飲み物を選ぶときも、

「体にいいから」だけじゃなくて

「美味しいから」って理由があると続きます。

アルコールだって、

たまに適度に飲むなら

リラックスできて体にもいいんです。

ただし、ストレスを感じながら食べるのは

体によくありません。

「これ食べちゃダメ」

「あれも我慢しなきゃ」

って考えすぎると疲れちゃいます。

だから80%は健康を意識して、

20%は好きなものを食べる。

そんなバランスで

食事を楽しんでみてください。

教育が重要である4つの理由

教育って、

人生を変える最強の武器なんです。

この記事を読めば、

なぜ教育が人生において

これほど大切なのかが

はっきりと分かります。

教育が重要な理由は、

- 個人の成長と可能性を広げられるから

- 社会全体の発展に貢献できるから

- 経済的な安定を築けるから

- 批判的思考力を身につけられるから

この4つなんです。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際にどう人生に影響するかまでは

知らない人が多いんですよね。

それぞれの理由が

どんなふうに私たちの生活を

豊かにしてくれるのか、

詳しく見ていきましょう。

個人の成長と可能性を広げられるから

教育を受けることで、

自分の中に眠ってる才能や

可能性をどんどん開花させられます。

なぜかっていうと、

教育は新しい知識やスキルを

身につける機会を与えてくれるからです。

例えば、

- 新しい言語を覚える

- 芸術的な表現力を身につける

- 科学的な思考法を学ぶ

こんなことができるように

なるんですよね。

実際に、高校で初めて

プログラミングを学んだ学生が、

大学でコンピューターサイエンスを

専攻するようになったり。

美術の授業で絵を描く楽しさを知って、

将来デザイナーを目指すように

なったりするんです。

でもって、教育の素晴らしいところは、

失敗を恐れずに

チャレンジできる環境があることなんです。

学校や教育機関では、

間違えても大丈夫だし、

何度でもやり直せます。

だからこそ、

自分の限界を決めつけることなく、

新しいことにどんどん挑戦できる。

教育があるからこそ、

私たちは自分の可能性を

最大限に引き出せるんです。

社会全体の発展に貢献できるから

教育を受けた人が増えれば増えるほど、

社会全体がより良い方向に

進んでいくんです。

その理由は、

教育を受けた人たちが

社会の問題を解決する力を

持ってるからなんですよね。

具体的には、

- 医療技術の向上

- 環境問題の解決策

- より効率的なシステムの開発

こういった分野で

活躍してくれるわけです。

例えばですが、

医学を学んだ人たちが

新しい治療法を開発したり、

工学を学んだ人たちが

エコな技術を作り出したり。

教育を受けた看護師さんが

患者さんにより良いケアを

提供できるようになったりします。

さらに言うと、

教育は人と人とのつながりも

強くしてくれるんです。

異なる文化や価値観を学ぶことで、

お互いを理解し合えるように

なるじゃないですか。

これって、争いを減らして

平和な社会を作るためにも

すごく大切なことなんです。

だから教育は、

個人だけじゃなくて

社会全体を豊かにしてくれる

素晴らしいものなんです。

経済的な安定を築けるから

しっかりとした教育を受けてると、

お金の面でも安心して

生活できるようになります。

どうしてかというと、

教育を受けることで

より良い仕事に就けるチャンスが

格段に増えるからです。

例を挙げると、

- 専門的なスキルが身につく

- 資格を取得できる

- ネットワークが広がる

こんなメリットがあるんです。

実際のところ、

大学を卒業した人と

高校卒業の人では、

生涯年収に大きな差が

出ることが多いんですよね。

専門学校で技術を学んだ人は、

その分野のエキスパートとして

高い給料をもらえたりします。

それに、教育を受けてると

経済の変化にも対応しやすいんです。

新しい技術が出てきても、

学ぶ習慣がついてるから

すぐに適応できちゃう。

逆に、教育を軽視してしまうと、

時代の変化についていけなくて

困ることになりがちなんです。

だからこそ、

将来の経済的な安定のためにも

教育にしっかり投資することが

めちゃくちゃ大切なんです。

批判的思考力を身につけられるから

教育の最も大きな価値の一つが、

物事を深く考える力を

育ててくれることなんです。

なぜなら、

教育では単に知識を覚えるだけじゃなく、

「なぜそうなるのか」を

考える習慣がつくからです。

具体的には、

- 情報を疑って検証する

- 複数の視点から物事を見る

- 論理的に結論を導き出す

こういうスキルが

自然と身につくんですよね。

例えばですけど、

ニュースを見たときに

「これって本当なのかな?」

って疑問を持てるようになったり。

広告を見ても、

「この商品は本当に効果があるの?」

って冷静に判断できるように

なったりするんです。

これって、現代社会では

すごく重要な能力なんですよ。

インターネットには

たくさんの情報があふれてるけど、

その中には間違った情報も

たくさん混じってるじゃないですか。

だからこそ、

正しい情報を見分ける力が

絶対に必要なんです。

教育を通じて身につけた

批判的思考力があれば、

騙されることなく

賢い選択ができるようになります。

質の高い教育を受けるための5つの方法

今の時代、

教育の質って本当に差が激しいんです。

でも、ちゃんとした方法を知ってれば、

誰でも質の高い教育を

受けることができるんですよね。

その具体的な方法が、

- 自分の学習目標を明確に設定する

- 信頼できる教育機関を選択する

- 能動的な学習姿勢を身につける

- 多様な学習リソースを活用する

- 継続的な自己評価を行う

この5つなんです。

この方法を実践すれば、

無駄な時間やお金を使わずに済みます。

しかも、学んだことが

確実に身につくようになるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

自分の学習目標を明確に設定する

学習目標をはっきりさせることが、

質の高い教育を受ける第一歩なんです。

なぜかって言うと、

目標がないと何を学べばいいか

分からなくなっちゃうからですね。

例えば、

- 英語を話せるようになりたい

- プログラミングで副業したい

- 資格を取って転職したい

こんな感じで、

具体的な目標を決めるんです。

もっと詳しく言うなら、

「3ヶ月後に日常英会話ができるようになる」

みたいに期限も決めちゃう。

そうすると、逆算して

今何をすべきかが見えてきます。

ここで大事なのが、

目標は小さく刻むことなんですよね。

大きすぎる目標だと、

途中で挫折しちゃう可能性が高い。

だから、1週間単位とか

1ヶ月単位で達成できる

小さな目標も作っておきましょう。

目標が明確になれば、

教育の質も自然と上がっていくんです。

信頼できる教育機関を選択する

教育機関選びって、

実は一番重要なポイントかもしれません。

というのも、質の悪い教育機関だと、

時間もお金も無駄になっちゃうからです。

見極めるポイントとしては、

- 実績がしっかりある

- 卒業生の声が具体的

- カリキュラムが体系的

この3つを必ずチェックしてください。

例えば、プログラミングスクールなら

「卒業生の○○%が転職成功」

みたいな数字があるかどうか。

英会話スクールなら、

実際に話せるようになった人の

体験談があるかどうかですね。

最近は口コミサイトも充実してるから、

そこで評判を調べるのもおすすめです。

ただし、注意したいのが

宣伝っぽい口コミもあること。

だから複数のサイトで

情報を集めるようにしましょう。

信頼できる教育機関を選べば、

質の高い教育を受けられるんです。

能動的な学習姿勢を身につける

能動的な学習姿勢こそが、

教育の質を決める最大の要因なんです。

なぜなら、受け身でいるだけだと

知識が定着しないからですね。

能動的な学習っていうのは、

- 疑問を持って質問する

- 自分で調べて理解を深める

- 学んだことを実践してみる

こういう姿勢のことです。

例えば、授業で分からないことがあったら

その場で質問しちゃう。

家に帰ってからも、

関連する情報をネットで調べてみる。

そして実際に、

学んだことを使ってみるんです。

英語なら外国人と話してみるとか、

プログラミングなら簡単なアプリを

作ってみるとかですね。

この積極性があるかないかで、

同じ教育を受けても

結果が全然違ってきます。

だからこそ、

「教えてもらう」じゃなくて

「学び取る」って意識が大切なんです。

多様な学習リソースを活用する

一つの教材だけに頼らず、

色んなリソースを使うのがコツなんです。

そうすることで、

理解が深まって定着率も上がるからです。

活用できるリソースには、

- オンライン動画

- 参考書や専門書

- 実践的なワークショップ

こんなものがありますね。

例えば、英語を学ぶなら

スクールに通いながら

YouTubeの英語チャンネルも見る。

さらに英語の本も読んで、

オンライン英会話も併用するんです。

プログラミングなら、

スクールの授業を受けつつ

無料の学習サイトも使う。

技術書も読んで、

実際にコードを書いてみる

みたいな感じですね。

こうやって多角的に学ぶと、

一つの教材では理解できなかったことも

別の教材で「あ、そういうことか!」

って分かったりするんです。

多様なリソースを使えば、

教育の質は確実に上がります。

継続的な自己評価を行う

定期的に自分の成長を

チェックすることが超重要なんです。

なぜかっていうと、

客観的に見ないと

本当の実力が分からないからです。

自己評価の方法としては、

- 定期的なテストや模擬試験

- 学習記録をつける

- 第三者からのフィードバック

この3つがおすすめですね。

例えば、英語なら

月に1回はTOEICの模試を受けて

スコアの変化を見る。

プログラミングなら、

作ったアプリを誰かに見てもらって

意見をもらうんです。

学習記録も大事で、

「今日は何を学んだか」

「どこが難しかったか」

を毎日メモしておく。

そうすると、自分の弱点が

はっきり見えてきます。

弱点が分かれば、

そこを重点的に学習できるから

効率も上がるんですよね。

継続的な自己評価があってこそ、

質の高い教育を受けられるんです。

トレーニングプログラムを選ぶ際の6つのポイント

トレーニングプログラム選びで

一番大切なのは、

自分に合ったものを見つけることなんです。

この6つのポイントを押さえとけば、

失敗しないプログラム選びができちゃいます。

その6つのポイントが、

- プログラムの目的と内容を確認する

- 講師の経験と実績を調べる

- 受講生の口コミや評価を参考にする

- 費用対効果を慎重に検討する

- スケジュールと自分の都合を合わせる

- アフターサポートの充実度を確認する

この順番で見ていくと、

絶対に後悔しない選択ができるはず。

どれも超重要なポイントだから、

一つずつしっかり確認していこうね。

それぞれ解説していきます。

プログラムの目的と内容を確認する

プログラムの目的と内容は、

まず最初にチェックすべき一番大事なポイント。

だって、自分が学びたいことと

全然違う内容だったら意味ないでしょ。

例えば、

- プログラミングを学びたいのにデザインメイン

- 基礎を学びたいのに上級者向け

- 実践重視なのに理論ばかり

こんな風にミスマッチが起きちゃう。

もっと具体的に言うと、

「Webデザインを学びたい」って思ってたのに、

実際はグラフィックデザインがメインだった、

なんてことがよくあるんだよね。

ここで大切なのは、

プログラムの詳細な内容まで

しっかり確認すること。

表面的な説明だけじゃなくて、

実際にどんなスキルが身につくのか、

どんな課題に取り組むのかまで調べよう。

自分の目標と合致してるかどうか、

冷静に判断することが超重要なんです。

講師の経験と実績を調べる

講師の経験と実績っていうのは、

そのプログラムの質を決める重要な要素。

なぜかっていうと、

実際に現場で活躍してる人から学ぶのと、

理論だけの人から学ぶのでは全然違うから。

具体的には、

- 実際の業界での経験年数

- 手がけたプロジェクトの規模

- 教育実績や指導経験

こういった部分をチェックしよう。

例えばプログラミングのトレーニングなら、

実際にシステム開発の現場で10年働いてて、

大手企業のプロジェクトも経験してる講師と、

プログラミングスクールでしか教えたことない講師では、

教えられる内容の深さが全然違うよね。

ただし注意したいのは、

実績があっても教えるのが下手な人もいること。

だからこそ、経験だけじゃなくて

教育実績もセットで確認するのがコツ。

講師の質が高ければ高いほど、

あなたが得られる学びも深くなるんです。

受講生の口コミや評価を参考にする

受講生の口コミや評価は、

そのプログラムのリアルな実態を知る一番確実な方法。

というのも、運営側の説明だけだと

良い部分しか見えないことが多いからね。

チェックすべきポイントは、

- 実際に受講した人の生の声

- 良い評価だけでなく悪い評価も

- 受講後の変化や成果

こんな感じで幅広く情報収集しよう。

特に注目したいのは、

「受講前と受講後でどう変わったか」

っていう具体的な変化の話。

例えば、

「未経験からWebデザイナーになれました」

とか

「副業で月5万円稼げるようになりました」

みたいな具体的な成果が書かれてると信頼できる。

でもここで気をつけたいのは、

あまりにも良い口コミばかりの場合。

本当に良いプログラムでも、

必ず改善点や不満の声はあるはずだから。

バランスよく情報を集めて、

冷静に判断することが大切だよ。

費用対効果を慎重に検討する

費用対効果っていうのは、

払う金額に対してどれだけの価値があるかってこと。

これをしっかり計算しないと、

後でめちゃくちゃ後悔することになっちゃう。

考えるべきポイントは、

- トレーニング費用の総額

- 得られるスキルの市場価値

- 将来的な収入アップの可能性

この3つのバランスを見極めよう。

例えば、50万円のプログラミングコースがあったとして、

そのスキルを身につけることで

年収が100万円アップするなら、

半年で元が取れる計算になるよね。

でも逆に、30万円のコースを受けても

実際の仕事に活かせなかったり、

収入に全く影響しなかったら意味がない。

ここで重要なのは、

短期的な出費だけじゃなくて

長期的なリターンも考えること。

安いからって飛びついたり、

高いから諦めたりするんじゃなくて、

トータルで判断するのがコツなんです。

スケジュールと自分の都合を合わせる

どんなに良いプログラムでも、

自分のスケジュールと合わなかったら続けられないよね。

だからこそ、現実的に通える

スケジュールかどうかの確認が超大事。

確認すべきことは、

- 授業の曜日と時間帯

- 期間の長さと頻度

- 振替制度の有無

こういった細かい部分まで調べよう。

例えば、平日の昼間しか授業がないのに

会社員として働いてたら参加できないし、

週3回のペースなのに

子育てで忙しかったら厳しいでしょ。

実際に僕の知り合いで、

めちゃくちゃ良いプログラムに申し込んだのに、

仕事が忙しくて半分も参加できなくて

結局お金を無駄にしちゃった人がいるんだよね。

だからこそ、申し込む前に

自分の生活リズムと照らし合わせて、

本当に続けられるかどうか冷静に考えよう。

無理なスケジュールで始めるより、

少し長くても確実に続けられる方が

結果的に身に付くスキルも大きくなるんです。

アフターサポートの充実度を確認する

アフターサポートの充実度は、

実はプログラム選びで見落としがちだけど

めちゃくちゃ重要なポイントなんだよね。

なんでかっていうと、

本当の勝負はプログラム終了後に始まるから。

チェックしたいサポート内容は、

- 就職や転職のサポート

- 卒業後の質問対応

- 継続的な学習機会の提供

こんな感じの長期的なフォロー体制。

例えば、プログラミングを学んだ後に

実際にエンジニアとして就職したいなら、

履歴書の書き方から面接対策まで

サポートしてくれるところの方が断然有利。

実際に、某プログラミングスクールでは

卒業生の90%以上が半年以内に就職してるって

データもあるくらい、サポート体制が重要なんです。

また、学習中に分からないことが出てきたとき、

卒業後でも質問できる環境があるかどうかも

めちゃくちゃ大切なポイント。

一度学んだだけで全部覚えられる人なんて

ほとんどいないからね。

アフターサポートが充実してるプログラムを選べば、

長期的に成長し続けることができるんです。

教育・トレーニング効果を最大化する4つの実践法

せっかく時間とお金をかけて学んでも、

身につかなきゃ意味がないじゃないですか。

でも実は、ちょっとしたコツを知ってるだけで

学習効果って劇的に変わるんです。

今回お話しする4つの方法を使えば、

同じ時間で倍以上の成果が出せちゃいます。

その4つっていうのが、

- 学んだ内容を即座に実践する

- 定期的な復習スケジュールを作る

- 仲間と情報交換する機会を設ける

- 成果を記録して振り返る

この順番です。

多くの人がやってしまいがちなのは、

学びっぱなしで終わっちゃうこと。

でもこの4つを意識するだけで、

確実にスキルが身についていきますよ。

順番に詳しく見ていきましょう。

学んだ内容を即座に実践する

学んだその日のうちに実践する、

これが一番大切なポイントなんです。

なぜなら人間の脳って、

使わない情報はすぐ忘れちゃうから。

例えば、

- セミナーで聞いた話をその日に試す

- 本で読んだテクニックを翌日使う

- 動画で見た方法を週末に実行する

こんな感じですね。

もっと具体的に言うと、

営業のセミナーに参加したとします。

そこで「質問は3つまでに絞る」

っていう話を聞いたとしましょう。

次の日のお客さんとの商談で、

実際に質問を3つに絞って試してみる。

そうすると体で覚えられるし、

うまくいけば自信にもつながります。

逆に失敗しても、

「なぜうまくいかなかったのか」

って考えるきっかけになりますよね。

この「すぐやる」習慣があるかないかで、

学習効果に雲泥の差が出るんです。

定期的な復習スケジュールを作る

復習って面倒くさいかもしれないけど、

これをやるかやらないかで全然違うんですよ。

その理由は、記憶っていうのは

繰り返さないと定着しないから。

具体的には、

- 学んだ翌日に5分復習

- 1週間後に10分復習

- 1ヵ月後に15分復習

こんなスケジュールがおすすめ。

たとえばプログラミングを学んだとしましょう。

今日新しい関数を覚えたら、

明日その関数をもう一度書いてみる。

来週同じ関数を使って

違うプログラムを作ってみる。

来月その関数を使った応用問題に

チャレンジしてみるんです。

こうやって段階的に復習していくと、

自然と長期記憶に移っていくんですね。

最初は意識してスケジュールを組むのが

大変かもしれません。

でも慣れてくると、

復習することが当たり前になって

むしろ復習しないと気持ち悪くなりますよ。

仲間と情報交換する機会を設ける

一人で勉強してると、

どうしても視野が狭くなっちゃうんです。

だからこそ同じことを学んでる仲間と

情報交換するのがめちゃくちゃ大事。

なぜかっていうと、

- 自分が気づかなかった視点を知れる

- モチベーションを維持しやすい

- 間違いを指摘してもらえる

こんなメリットがあるから。

例えば英語を勉強してるとします。

一人だと「発音はこれで合ってるかな?」

って不安になりますよね。

でも英語学習仲間がいれば、

お互いに発音をチェックし合える。

「その単語の使い方、

こっちの方が自然だよ」

なんてアドバイスももらえちゃいます。

オンラインコミュニティに参加したり、

勉強会に顔を出したりするのもいいですね。

最近だとSNSでも

同じ分野を学んでる人と

簡単につながれるじゃないですか。

そういう場を積極的に活用して、

一人じゃできない学びを手に入れましょう。

成果を記録して振り返る

最後になりますが、

成果の記録と振り返りも超重要なんです。

というのも、記録を残すことで

自分の成長が見えるようになるから。

記録する内容としては、

- 今日何を学んだか

- どんな実践をしたか

- うまくいったこと・いかなかったこと

この3つがあれば十分ですね。

具体例を挙げてみましょう。

料理を習ってるとしたら、

「今日はハンバーグを作った。

焼き加減がちょうど良くできた。

でも塩加減がちょっと薄かった」

みたいな感じ。

こういう記録を続けていくと、

「あ、自分って塩加減が苦手なんだな」

って傾向が見えてきます。

そしたら次回は塩加減に

特に注意して作ってみる。

そうやって弱点を一つずつ

克服していけるんですよね。

記録の方法は何でもOKです。

ノートでもスマホアプリでも、

続けやすい方法を選んでください。

大切なのは記録することじゃなくて、

それを見返して次に活かすこと。

月に一回でもいいから、

過去の記録を振り返って

「来月はここを改善しよう」

って決めてみてくださいね。

社会的な問題に注目すべき4つの理由

社会的な問題って、

実は私たちの未来を左右する

めちゃくちゃ大切なことなんです。

でもね、

多くの人がこの問題に目を向けないまま

日々を過ごしちゃってる。

この記事を読むことで、

なぜ社会問題に注目すべきなのかが

はっきりと分かるようになります。

その理由は、

- 貧困問題の深刻さを理解できるから

- 教育格差の現実を知れるから

- 社会変化の必要性を感じられるから

- 個人の行動意識が高まるから

この4つなんですよね。

これらの理由を知ることで、

あなたの世界の見方が

がらりと変わるはずです。

社会問題を理解するって、

自分自身の成長にも直結するんです。

それぞれ解説していきます。

貧困問題の深刻さを理解できるから

貧困問題に注目することで、

この世界の本当の姿が見えてきます。

というのも、

貧困って私たちが思ってる以上に

身近で深刻な問題だからなんです。

例えば、

- 食事を1日1回しか取れない子どもたち

- 住む場所がなくて路上生活をする人々

- 医療費が払えずに病気を我慢する家庭

こんな現実が、

今この瞬間にも起きてるんですよね。

日本でも、

6人に1人の子どもが

相対的貧困の状態にあるって言われてます。

これって、

クラスに5〜6人はそういう子がいる

っていう計算になるんです。

でもさ、

普段の生活では気づかないことが多い。

なぜなら、

貧困って見た目では分からないし、

当事者も隠そうとするからなんです。

だからこそ、

意識的に注目しないと

この問題の深刻さが見えてこない。

貧困問題を理解することで、

社会全体の課題が見えてくるんです。

教育格差の現実を知れるから

教育格差っていうのは、

生まれた環境によって受けられる教育に

大きな差が生まれることです。

この格差を知ることで、

社会の不平等がどれだけ根深いかが

よく分かるようになります。

具体的には、

- 塾に通えない子と毎日通う子の差

- 大学進学を諦める子と当然のように進学する子

- 習い事をたくさんできる子と何もできない子

こういう差が、

子どもたちの将来を大きく左右してるんです。

親の収入が高い家庭の子は、

小さい頃からピアノやスイミング、

英会話なんかを習えるじゃないですか。

でも収入が低い家庭の子は、

そういう機会がほとんどない。

この差が積み重なって、

大人になったときの選択肢や

収入にも影響してくるんです。

つまり、

生まれた環境で人生が決まっちゃう

っていう現実があるってことなんです。

この教育格差を知ることで、

社会の仕組みを変える必要性が

強く感じられるようになります。

社会変化の必要性を感じられるから

社会問題に注目すると、

今の仕組みを変えなきゃいけない

っていう気持ちが自然と湧いてきます。

なぜかっていうと、

問題の根本原因が見えてくるからなんです。

例えば、

- 働いても生活が苦しい人がいる現実

- 頑張っても報われない社会の仕組み

- 一部の人だけが豊かになる構造

こういうことが分かってくると、

「このままじゃダメだ」

って思うようになるんですよね。

実際に、

最低賃金で働いても

生活保護の水準を下回る

っていう地域がたくさんあります。

これって、

働けば働くほど損をする

っていう変な状況なんです。

こんな矛盾した仕組みを知ると、

「何かおかしいよね」

って感じるのが普通の反応。

だからこそ、

社会を変えていく必要があるんだ

っていう意識が芽生えてくるんです。

この意識を持つ人が増えることで、

実際に社会が良い方向に変わっていきます。

個人の行動意識が高まるから

社会問題を知ることで、

自分に何ができるかを考えるように

なっていくんです。

これがすごく大切で、

一人ひとりの小さな行動が

社会全体を変える力になるからなんです。

行動の例としては、

- ボランティア活動への参加

- 寄付やチャリティーへの協力

- 選挙での投票行動

こういうことから始められますよね。

僕の知り合いにも、

子ども食堂のボランティアを始めた人がいます。

最初は「何か手伝えることないかな」

っていう軽い気持ちだったんですが、

実際に活動してみると子どもたちの笑顔に感動して、

今では毎週通うようになったんです。

また、

普段の買い物でも

フェアトレード商品を選んだり、

環境に優しい商品を選んだり。

こういう小さな選択も、

立派な社会貢献になるんです。

問題を知ることで、

「自分にもできることがある」

っていう気持ちが強くなります。

そして実際に行動を起こすことで、

社会の一員としての責任を果たせるんです。

社会問題を扱う動画を制作する6つのステップ

社会問題を動画で扱うのって、

実は決まった手順があるんです。

この手順をマスターしちゃえば、

視聴者の心をがっちり掴んで行動まで促せる動画が作れます。

その6つのステップが、

- STEP1. 取り上げる社会問題を明確に選定する

- STEP2. 問題の背景と現状を徹底的に調査する

- STEP3. 視聴者に伝えたいメッセージを整理する

- STEP4. 感情に訴える構成とシナリオを作成する

- STEP5. 適切な音楽と映像素材を選択する

- STEP6. 視聴者の行動を促すエンディングを設計する

なんです。

これらのステップは順番が超重要で、

どれか一つでも飛ばしちゃうと効果が半減しちゃいます。

社会問題って扱い方次第で、

視聴者の人生を変えるほどの影響力を持てるんですよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 取り上げる社会問題を明確に選定する

取り上げる社会問題は、

一つに絞って明確に決めることが大切なんです。

どうしてかっていうと、

複数の問題を同時に扱うと視聴者が混乱しちゃうから。

例えば、

- 貧困問題

- 教育格差

- 環境問題

みたいに色々あるけど、

この中から一つだけを選ぶんです。

もっと具体的に言うなら、

「日本の子どもの7人に1人が貧困状態にある」

っていう具体的な問題に絞り込むんですね。

ここで大事なのが、

自分が本当に解決したいと思ってる問題を選ぶこと。

なぜなら、本気じゃない気持ちって

動画を通して視聴者に伝わっちゃうから。

だからこそ、

あなたが心から「これは変えたい」って思える問題を選びましょう。

STEP2. 問題の背景と現状を徹底的に調査する

問題の背景と現状は、

とにかく徹底的に調べ上げることが必要なんです。

調査が甘いと、

視聴者から「この人、分かってないな」って思われちゃいます。

調べるべき内容は、

- 統計データ

- 専門家の意見

- 当事者の声

こういったものですね。

例えば貧困問題なら、

「なぜ貧困が生まれるのか」「どんな影響があるのか」

を数字と実体験の両方で理解するんです。

さらに深掘りすると、

「シングルマザーの平均年収は243万円で、一般家庭の半分以下」

みたいな具体的な数字も集めておきます。

でもね、データだけじゃダメなんです。

実際に困ってる人の声や、

支援してる団体の活動も調べておく。

そうすることで、

問題の全体像がくっきり見えてくるんですよ。

STEP3. 視聴者に伝えたいメッセージを整理する

視聴者に伝えたいメッセージは、

一言で言えるくらいシンプルに整理することが大切です。

なぜかっていうと、

複雑なメッセージは記憶に残らないから。

整理するポイントは、

- 何を知ってほしいか

- どう感じてほしいか

- どう行動してほしいか

この3つなんです。

例えば貧困問題の動画なら、

「身近にも困ってる子どもがいることを知って、小さな支援から始めてほしい」

みたいな感じですね。

ここでポイントなのが、

感情に訴えかけるメッセージにすること。

「統計上、貧困率が高いです」じゃなくて、

「あなたの隣の席の子も、実は夕飯を食べられない日があるかもしれません」

って伝え方にするんです。

そうすると視聴者の心に、

ずっと残るメッセージになるんですよ。

STEP4. 感情に訴える構成とシナリオを作成する

感情に訴える構成っていうのは、

視聴者の心を動かす順番で話を組み立てることなんです。

これができないと、

どんなに良い内容でも心に響かない動画になっちゃいます。

効果的な構成は、

- 問題提起(驚きや関心を引く)

- 現実の深刻さ(共感を呼ぶ)

- 希望や解決策(行動への意欲を高める)

こんな流れですね。

例えば、

「今、この瞬間にも学校に行けない子どもがいます」

から始めて、その理由を説明していく。

そして最後に、

「でも、私たちにできることがあります」

って希望を示すんです。

さらに重要なのが、

感情的な表現を意識的に使うこと。

「困っています」じゃなくて、

「涙を流しながら一人で耐えています」

みたいに、具体的で感情的な言葉を選ぶんですね。

そうすることで、

視聴者の心にグッと刺さる動画になるんです。

STEP5. 適切な音楽と映像素材を選択する

音楽と映像素材の選択は、

メッセージの伝わり方を左右する超重要な要素なんです。

なぜなら、

人は言葉よりも音や映像で感情が動くから。

選ぶときのポイントは、

- メッセージと合った雰囲気

- 視聴者の感情を高める効果

- 著作権の問題がないもの

この3つですね。

例えば貧困問題を扱うなら、

悲しすぎる音楽よりも、希望を感じられる音楽の方がいい場合が多いんです。

なぜかっていうと、

あまりに暗い音楽だと視聴者が途中で見るのをやめちゃうから。

映像素材も同じで、

ショッキングすぎる映像よりも、問題の深刻さを伝えつつも希望を感じられるものを選ぶ。

でも注意が必要なのは、

当事者のプライバシーを守ること。

だからこそ、

フリー素材やイラストを上手に活用するのがコツなんです。

STEP6. 視聴者の行動を促すエンディングを設計する

視聴者の行動を促すエンディングは、

動画の成功を決める最も重要な部分なんです。

どんなに良い内容でも、

最後に行動を促せなかったら意味がないから。

効果的なエンディングの要素は、

- 具体的な行動の提示

- 行動のハードルを下げる工夫

- 緊急性や重要性の再確認

こういったものですね。

例えば、

「今すぐ100万円寄付してください」じゃなくて、

「コンビニで買い物するときに、お釣りを募金箱に入れてみませんか」

みたいな小さな行動から提案するんです。

さらに具体的には、

「この動画をシェアするだけでも、一人でも多くの人に知ってもらえます」

って伝えるのも効果的。

大切なのは、

「自分にもできそう」って思ってもらうこと。

そして最後に、

「あなたの小さな行動が、誰かの大きな希望になります」

みたいに、行動する意味を再確認してもらうんです。

そうすることで、

視聴者が実際に行動してくれる動画になるんですよ。

感情的な表現を効果的に使う5つのテクニック

感情的な表現って、

実は動画制作の最強の武器なんです。

これを使いこなせるようになると、

視聴者の心をがっちり掴んで

社会問題に本気で向き合ってもらえます。

そのために必要な5つのテクニックが、

- 共感を呼ぶストーリーテリングを活用する

- 視聴者の心に響く言葉を選んで使う

- 問題の深刻さを伝える映像を組み込む

- 感情を高める音楽のタイミングを調整する

- 視聴者の立場に立った表現方法を選ぶ

これらのテクニックなんです。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際に使いこなすにはコツがいるんですよね。

でも大丈夫です。

それぞれ解説していきます。

共感を呼ぶストーリーテリングを活用する

ストーリーテリングっていうのは、

物語の力で人の心を動かすテクニックのこと。

これができると視聴者が

「まるで自分のことみたい」って感じてくれるんです。

例えば、こんな要素を入れると効果的、

- 実際の体験談

- 具体的な人物の話

- 時系列で追える変化

こういう要素ですね。

たとえばですが、

貧困問題を伝えるときに

「統計では○○人が困ってます」

じゃなくて、

「田中さん(仮名)は毎朝5時に起きて

3つの仕事を掛け持ちしてるけど

それでも子供の給食費が払えない」

みたいに具体的な人の話にするんです。

そうすると視聴者は

「もし自分だったら...」

って想像しちゃうんですよね。

この「自分だったら」って思わせることが

ストーリーテリングの一番のポイント。

だからこそ、

共感を呼ぶストーリーを作りましょう。

視聴者の心に響く言葉を選んで使う

心に響く言葉選びっていうのは、

視聴者の感情にダイレクトに届く表現を使うこと。

これがうまくいくと、

視聴者の心がぐっと動くんです。

具体的には、

- 五感に訴える表現

- 身近な体験に置き換えた言葉

- 感情を表す形容詞

こんな表現を使うといいですね。

例えばなんですが、

教育の不平等を伝えるときに

「教育機会が不足している」

じゃなくて、

「夢を諦めざるを得ない子供たち」

「希望の光が見えない教室」

こんな風に表現するんです。

「不足している」より

「諦めざるを得ない」の方が

胸にぐっと来ませんか?

それから、視聴者が普段使ってる言葉で

話しかけるのも大切なポイント。

難しい専門用語を使うより、

普段の会話で使う言葉の方が

心にすっと入ってくるんですよね。

だから言葉選びは、

視聴者の立場で考えることが重要なんです。

問題の深刻さを伝える映像を組み込む

映像の力っていうのは、

言葉だけじゃ伝わらない現実を

視覚的に見せてくれるもの。

これがあると視聴者は

「こんなことが本当に起きてるんだ」

って実感してくれるんです。

効果的な映像の例としては、

- 現場の生の様子

- 対比を見せる映像

- 変化の過程を追った記録

こういう映像が挙げられますね。

例えばですけど、

貧困問題を伝えるときに

豊かな地域の学校と

設備が整ってない学校を

交互に映すんです。

そうすると視聴者は

「こんなに違うんだ」

って驚いちゃうんですよね。

それに、映像があることで

問題が「遠い世界の話」じゃなくて

「今ここで起きてる現実」

って感じてもらえるんです。

ただし注意点もあって、

あまりにもショッキングな映像は

視聴者が見るのをやめちゃう可能性もある。

だからバランスを考えながら、

適切な映像を選ぶことが大切なんです。

感情を高める音楽のタイミングを調整する

音楽のタイミング調整っていうのは、

視聴者の感情の波に合わせて

音楽を流すテクニックのこと。

これができると視聴者の感情が

自然に高まっていくんです。

音楽を使うポイントは、

- 感動的な場面での盛り上がり

- 静寂を作る無音の瞬間

- 問題提起での緊張感

こんなところですね。

例えばなんですが、

深刻な問題を説明してるときは

重めの音楽を小さく流して、

解決策や希望の話になったら

明るい音楽に切り替えるんです。

そうすると視聴者の気持ちも

自然に「暗い気持ち」から

「希望を感じる気持ち」に変わっていく。

逆に、一番大切なメッセージを伝えるときは

音楽を完全に止めちゃうのも効果的。

静寂があることで、

そのメッセージがより印象に残るんですよね。

音楽って視聴者が意識してないところで

感情をコントロールしてくれる。

だからこそ、

タイミングを意識して使いましょう。

視聴者の立場に立った表現方法を選ぶ

視聴者の立場に立つっていうのは、

見てる人の気持ちや状況を考えて

表現方法を決めることなんです。

これができると視聴者が

「この人は自分のことを分かってくれてる」

って感じてくれるんですよね。

具体的には、

- 視聴者の年齢層に合わせた話し方

- 生活スタイルを考慮した例え

- 共通の体験を前提とした表現

こういうことを意識するんです。

たとえばですが、

学生向けの動画なら

「バイト代で考えると...」

って表現を使ったり、

働いてる人向けなら

「残業代で考えると...」

って表現を使うんです。

同じお金の話でも、

視聴者の立場によって

ピンとくる表現が違うんですよね。

それから、上から目線にならないことも

すごく大切なポイント。

「あなたたちは知らないでしょうが」

じゃなくて

「僕も最初は知らなかったんですが」

って言い方にする。

そうすると視聴者も

「一緒に学んでいこう」

って気持ちになってくれるんです。

結局のところ、

視聴者との距離感が一番重要なんですよね。

社会問題動画で避けるべき4つの注意点

社会問題動画を作るとき、

多くの人が陥りがちな落とし穴があるんです。

この4つのポイントを押さえておけば、

炎上せずに多くの人に響く動画が作れます。

その4つが、

- 一方的な主張だけに偏らないこと

- 過度に感情的になりすぎないこと

- 事実確認を怠らないこと

- 視聴者を批判しないこと

この辺りを意識しないと、

せっかくの良い動画も台無しになっちゃう。

逆に言えば、これさえ守れば

視聴者から信頼される動画になるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

一方的な主張だけに偏らないこと

一方的な主張だけじゃなくて、

いろんな角度から物事を見せることが大切なんです。

なぜなら社会問題って、

必ずいろんな立場の人がいるからです。

例えば、

- 被害者の立場

- 加害者の立場

- 第三者の立場

こんな感じで、

それぞれ違う見方があるんですよね。

貧困問題を取り上げるとしても、

「お金がない人が可哀想」だけじゃダメ。

政府の支援制度の話とか、

企業の雇用問題とか、

教育システムの課題とかも含めて話す。

そうすることで視聴者は、

「あ、この人はちゃんと考えてるな」

って思ってくれるんです。

一方的な意見だけだと、

「この人、偏ってるな」って思われちゃう。

だからこそ、

バランスの取れた視点を心がけましょう。

過度に感情的になりすぎないこと

感情的になりすぎると、

メッセージが伝わりにくくなっちゃうんです。

もちろん感情は大事なんですけど、

度を超えると逆効果になります。

具体的には、

- 怒りすぎて話が聞けない

- 泣きすぎて内容が入ってこない

- 興奮しすぎて何を言ってるか分からない

こんな状態になっちゃうと、

視聴者は離れていっちゃいます。

例えば教育格差の問題を話すとき、

「こんなのひどすぎる!許せない!」

って叫び続けるだけじゃダメなんです。

確かに問題は深刻だし、

感情的になる気持ちも分かる。

でも、そこをグッと抑えて、

冷静に事実を伝える方が効果的。

感情は適度に入れつつも、

理性的な部分も見せることが重要です。

そうすることで視聴者も、

落ち着いて問題について考えられるんです。

事実確認を怠らないこと

事実確認をしっかりやらないと、

信頼を一気に失っちゃうんです。

社会問題って複雑だから、

間違った情報を伝えがちなんですよね。

例えば、

- 統計データの間違い

- 法律の解釈ミス

- 過去の事例の勘違い

こういうミスがあると、

せっかくの良い動画も台無しです。

貧困率について話すなら、

厚生労働省の最新データを使う。

教育制度について語るなら、

文部科学省の資料を確認する。

面倒くさいかもしれないけど、

これをやらないとダメなんです。

間違った情報を広めちゃうと、

問題解決どころか混乱を招いちゃう。

視聴者からも、

「この人の情報は信用できない」

って思われてしまいます。

だからこそ、

事実確認は絶対に手を抜かないでください。

視聴者を批判しないこと

視聴者を批判しちゃうと、

せっかく見てくれてる人を敵に回しちゃいます。

これって本当にもったいないんです。

なぜかっていうと、

批判された人は聞く耳を持たなくなるから。

よくあるのが、

- 「あなたたちは無関心すぎる」

- 「みんな他人事だと思ってる」

- 「こんなことも知らないの?」

こんな言い方をしちゃうパターン。

例えば環境問題の動画で、

「プラスチック使ってる人は環境破壊者だ」

みたいに言っちゃうとします。

そうすると視聴者は、

「じゃあ見るのやめよう」

って思っちゃうんですよね。

本当は環境について考えてもらいたいのに、

逆効果になっちゃう。

だから批判じゃなくて、

「一緒に考えましょう」っていうスタンス。

「私たちにできることを探してみませんか?」

って感じで誘うのが正解なんです。

そうすることで視聴者も、

「この人と一緒なら頑張れそう」

って思ってくれるようになります。

社会的意識を高める動画の成功事例3選

社会的な問題を扱った動画って、

実は人の心を動かす力がめちゃくちゃ強いんです。

これから紹介する3つの事例を学べば、

あなたも社会に影響を与える動画が作れるようになります。

今回取り上げるのは、

- 貧困問題を扱ったドキュメンタリー動画

- 教育格差をテーマにしたショート動画

- 環境問題への行動を促すキャンペーン動画

この3つなんですよね。

どれも違うアプローチで作られてるけど、

共通してるのは感情に訴えかけてること。

視聴者の心をがっちり掴んで、

行動まで促してるのが特徴です。

それぞれ解説していきます。

貧困問題を扱ったドキュメンタリー動画

貧困問題のドキュメンタリーは、

リアルな現実を見せることで人の心を揺さぶります。

なぜかっていうと、

普段見えない現実を映像で伝えるからなんです。

例えば、

- 一日一食しか食べられない子供の姿

- 学校に行けずに働く子供たち

- 住む家がない家族の日常

こんな現実を目の当たりにすると、

視聴者は「何かしなきゃ」って気持ちになるんですよね。

ある海外のドキュメンタリーでは、

スラム街に住む少女の一日を追いかけました。

朝から晩まで働いて、

それでも満足に食べられない現実。

そんな映像を見た視聴者が、

寄付サイトにアクセスして支援したんです。

ただし、ここで大切なのは、

ただ悲惨さを見せるだけじゃダメってこと。

「あなたの支援で変わる」っていう

希望も一緒に伝えなきゃいけない。

そうじゃないと、視聴者は

絶望感だけ感じて終わっちゃうから。

だからこそ、現実と希望の

バランスが重要なんです。

教育格差をテーマにしたショート動画

教育格差を扱ったショート動画は、

短時間で強烈なメッセージを伝えるのが得意です。

理由は簡単で、

対比を使って問題を分かりやすく見せるから。

具体的には、

- 最新設備の学校と古い校舎の対比

- 豊富な教材と不足した教材の違い

- 進学率の格差を数字で表現

こういう対比を使うことで、

問題の深刻さが一目で分かるんです。

あるSNSで話題になった動画では、

同じ年齢の子供2人を映しました。

片方は最新のタブレットで勉強してて、

もう片方は破れた教科書を使ってる。

この対比を1分の動画にまとめただけで、

数百万回再生されたんですよね。

でもね、ここで気をつけたいのは、

ただ格差を見せるだけじゃ意味がないってこと。

「この格差をなくすために何ができるか」

っていう行動のきっかけまで示すのが大事。

だから動画の最後には、

必ず具体的なアクションを提示してる。

そうすることで、視聴者の関心を

実際の行動につなげられるんです。

環境問題への行動を促すキャンペーン動画

環境問題のキャンペーン動画は、

未来への危機感と行動の簡単さを組み合わせるのが上手です。

なんでかっていうと、

環境問題って身近に感じにくいから。

だから、こんな工夫をしてるんです。

- 身近な場所の変化を時系列で見せる

- 小さな行動が大きな変化につながることを証明

- 有名人や影響力のある人を起用

こういう要素を入れることで、

「自分ごと」として感じてもらうんですね。

ある海洋プラスチック問題の動画では、

美しいビーチがゴミだらけになる様子を

タイムラプスで見せました。

最初は綺麗だったビーチが、

どんどんプラスチックで埋まっていく。

この映像を見た人たちが、

マイボトルを持ち歩くようになったんです。

さらに効果的だったのは、

「マイボトル1本で年間1000本のペットボトルを削減」

っていう具体的な数字を示したこと。

小さな行動でも大きな変化になるって

実感してもらえたんですよね。

だから環境問題の動画を作るときは、

危機感だけじゃなくて希望も一緒に伝える。

そして何より、

「今すぐできる簡単なこと」を提示するのが

成功のカギなんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 動画テーマはターゲット層のリサーチから始める

- トレンドと普遍性のバランスを意識してテーマ選定する

- 導入部分の最初15秒で視聴者の注意を引く

- メインコンテンツは3つのパートに分けて構成する

- 音楽と効果音で視聴者の感情を演出する

- 親しみやすい口調で視聴者との距離を縮める

- 共感を呼ぶエピソードを織り交ぜて親近感を演出

- 一つのテーマに絞り切って分かりやすくする

- 視聴者層を明確にしてターゲットを絞る

- 感情的な要素を適度に取り入れて心に響かせる

- 社会問題は徹底的な調査と事実確認が必須

- 視聴者を批判せず一緒に考える姿勢を示す

- 具体的な行動を促すエンディングで締めくくる

- 多角的な視点でバランスの取れた内容にする

- 過度に感情的にならず理性的な部分も見せる

まとめ

この記事では、

視聴者を惹きつける動画制作の

全ノウハウをお伝えしました。

テーマ選びから演出テクニック、

社会問題の扱い方まで、

成功する動画に必要な要素を

すべて網羅しています。

特に重要なのは、

視聴者の立場に立って

コンテンツを作ることです。

自分が伝えたいことではなく、

視聴者が知りたいことを

分かりやすく提供する。

これができれば、

あなたの動画は必ず

多くの人に愛されるはずです。

動画制作は一朝一夕では

上達しませんが、

この記事の内容を実践し続ければ

確実にスキルアップできます。

まずは今日から、

一つでも実践してみてください。

小さな変化の積み重ねが、

やがて大きな成果となって

あなたに返ってくるでしょう。

視聴者の心を動かす

素晴らしい動画を作って、

あなたのメッセージを

世界に届けてくださいね。

よくある質問

動画のテーマが決まらなくて困っています。どうやって視聴者が興味を持つテーマを見つけられますか?

まずは狙いたい視聴者の興味をしっかり調べることから始めましょう。SNSでよく話題になってることや、検索されてるキーワードをチェックしてみてください。今話題のことと、いつの時代でも人気なことを上手に組み合わせると、多くの人に見てもらえるテーマが見つかりますよ。

動画の構成がうまくいかず、視聴者がすぐに離脱してしまいます。最後まで見てもらうコツはありますか?

最初の10秒で視聴者の心を掴むことが一番大切です。驚きの事実を最初に言ったり、疑問を投げかけたりして興味を引きましょう。そして内容は3つのパートに分けて、音楽や効果音で感情を演出すると最後まで見てもらえる動画になります。

視聴者との距離感がつかめません。親しみやすい動画にするにはどうしたらいいですか?

友達と話してるみたいな口調で話しかけることから始めてみてください。身近な話題から動画をスタートして、感情をしっかり表に出すことが大切です。失敗談なんかも入れると「この人も同じなんだ」って親近感を持ってもらえますよ。

社会問題を扱った動画を作りたいのですが、炎上が怖くて踏み出せません。注意すべきポイントはありますか?

一方的な意見だけじゃなく、色んな角度から問題を見せることが大切です。感情的になりすぎず、事実をしっかり確認して、視聴者を批判しないよう気をつけましょう。「一緒に考えましょう」というスタンスで作れば、多くの人に響く動画になりますよ。

動画制作の技術的なことは分かるのですが、内容がいつもワンパターンになってしまいます。どうすれば工夫できますか?

複数のジャンルを組み合わせてみることをおすすめします。音楽と教育、食べ物と文化みたいに、違う分野をミックスすると新鮮な動画になります。また、地域の特色や季節の要素を取り入れると、より幅広い視聴者に楽しんでもらえる内容になりますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。